系统化护理在慢性阻塞性肺疾病患者中的应用效果

薛春艳

(沈阳市第四人民医院老年医学中心,辽宁 沈阳 110031)

慢性阻塞性肺疾病是常见且多发的呼吸系统病变,以气流阻塞为主要特征,在疾病发作时主要表现为咳嗽、咳痰、气促、呼吸困难等,当病情加重时可有疲乏、焦虑、消瘦等情况出现,可同时伴随自发性气胸慢性呼吸衰竭、肺心病等并发症,影响患者呼吸功能和循环功能,严重时可危及患者的生命安全[1-2]。有学者发现,在慢性阻塞性肺疾病患者治疗工作中采取系统化护理,可使临床症状得以缓解,在改善患者肺功能的同时减少不良情绪的影响[3]。为此,我院以部分慢性阻塞性肺疾病患者为研究对象,对系统化护理的应用价值进行了如下探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次试验以102例慢性阻塞性肺疾病患者为研究对象,研究时间为2015年7月至2017年7月,按照入院次序分成各为51例的对照组和观察组。对照组49例男,2例女;年龄55~88岁,平均(77.62±1.54)岁;病程1~12年,平均(7.68±0.96)年;文化水平:15例高中以下,24例高中,12例高中以上。观察组48例男,3例女;年龄54~90岁,平均(77.51±1.48)岁;病程2~10年,平均(7.64±0.92)年;文化水平:高中以下、高中和高中以上分别有13例、25例、13例。纳入标准:①临床症状和体征表现与慢性阻塞性肺疾病诊断标准一致[4]。②年龄不低于18岁。③患者知情同意本研究,自愿参与。排除标准:①重要脏器功能严重受损,生命体征异常波动者。②合并其他呼吸系统病变者。③现处妊娠或哺乳阶段的女性。④精神状态不佳,配合度差者。上述资料比较组间差异无统计学意义(P>0.05),可予以对比。所有患者均知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 方法 对照组接受常规护理,注重观察患者病情变化,及时处理解决异常情况,严格遵照医嘱按时定量用药。予以观察组系统化护理,具体操作如下。

1.2.1 健康教育 相当一部分慢性阻塞性肺疾病患者对自身疾病认知水平有限,在护理工作中配合度不高。因此护理人员应在患者入院后,主动收集与患者壁挂炉资料有关的信息,加强护患双方沟通交流,在双方交流过程中了解患者兴趣爱好、文化水平与性格特征,结合患者实际情况对患者疾病严重程度予以评估,在此基础上制订满足患者病情需要的健康教育方案。护理人员应用通俗易懂的语言为患者讲解疾病相关知识,如发病原因、症状表现、护理治疗措施和注意事项,在口头讲解的同时综合运用发放宣传手册、张贴宣传布告、播放影像视频等形式宣传与慢性阻塞性肺疾病有关的知识,使得患者深入了解自身疾病,从而积极主动参与护理治疗工作。定期举办病友座谈会,通过专题讲解和问答形式向患者讲解与疾病有关的注意事项,通过护患互动方式,加深患者对宣教内容的印象。

1.2.2 心理疏导 慢性阻塞性肺疾病的存在既影响患者呼吸功能,使得患者呼吸困难、反复发作,也会使患者心理状态发生变化,使得患者滋生焦虑、抑郁等负面情绪。这就需要护理人员强化护患双方的沟通交流,落实换位思考理念,对患者进行诱导,使得走进患者内心,主动了解患者心理状态,结合负面情绪具体表现分析其产生原因,予以针对性疏导干预,以缓解或消除不良情绪;在整个过程中,应形成轻松的交流氛围,若患者情绪压抑明显,护理人员可鼓励患者主动倾诉,以宣泄情感,同时予以语言安慰和情感支持;此外护理人员应加强患者与家属间的沟通交流,向家属传递患者内心苦闷,告知家属在闲暇时间多陪伴患者,予以患者鼓励、关怀与支持,使患者感受到来自家庭的温暖。也可向患者介绍以往救治成功的典型病例,坚定患者与疾病抗争的信念;在条件允许时,可由痊愈或病情好转的患者现身说法,主动分享自身经验,使患者对治疗效果充满希望,从而主动在医护工作中主动参与。护理人员可根据患者兴趣爱好播放,对患者进行肌肉训练的指导,逐渐从上肢、腰背、面颊和下肢进行收缩与放松训练,反复进行,每次训练5 min,每日2次。

1.2.3 日常护理 护理人员应为慢性阻塞性肺疾病患者提供舒适的缓解,做好通风工作,及时为患者更换床单、被褥等床上用品,定时打扫卫生,确保病房处于干净整洁状态,保持病房安静,避免大声喧哗,为患者营造舒适的睡眠环境;为患者选择舒适的卧床体位,以减少患者不适感,定时为患者拍背,以促进呼吸道分泌物外排,促进患者通畅呼吸;若患者长时间吸入长效支气管扩张剂,应告知患者用药后及时漱口,以免出现白色念珠菌感染;慢性阻塞性肺疾病患者易出现营养不良的状况,需要护理人员进行科学规范的饮食指导,帮助患者养成少食多餐的饮食习惯,进食时不宜过快,优先选择富含维生素、蛋白质、热量丰富、易消化的食物,严格控制辛辣刺激性食物的摄入量;每日碳水化合物的摄入量应控制在食物总量的50%以内,以免耗氧量过多,导致缺氧;若患者体质量超标,应禁止摄入油煎、油炸食物,尽量以植物油和橄榄油为烹饪油,少摄入动物内脏、虾子、鱼子和蟹黄等富含胆固醇的食物;若患者体质量轻,体质虚弱应予以营养支持,增加瘦肉、鱼肉和牛奶等高蛋白食物在日常饮食中的占比;鼓励患者多食用富含维生素的新鲜果蔬,以缓解咳嗽症状。

1.2.4 呼吸训练 ①腹式呼吸:吸气时,闭紧嘴巴,用鼻子缓慢吸气,放松腹部,使其缓慢鼓起;呼气时收缩腹部肌肉,经嘴巴呼气,双手轻压腹壁,直至腹部平坦,吸气和呼气时间分别在4~6 s和2~4 s。②缩唇呼吸:指导患者用鼻子吸气,用嘴呼气,将嘴缩成“鱼嘴”状,缓慢呼气,紧缩腹部,控制吸气与呼气时间比为1﹕2,每次训练时长为10 min,每日进行3~4次训练。

1.3 观察指标

1.3.1 两组患者满意程度对比 采取问卷调查法进行对照组和观察组满意程度的判定,问卷得分范围在0~100分,包括态度、技巧、安全和水平4个方面的内容,共有20个条目组成,各个条目满分为5分。患者对护理工作的满意程度与得分呈正相关性。

1.3.2 两组患者认知水平比较 患者对自身疾病的认知水平参照自制问卷判定,采用百分制计分法,整体信度为0.91,效度为0.88,内容由症状表现、发生原因、护理配合和日常防范四项内容组成,各项最低0分,最高25分,所得分数增加证实认知水平提高。

1.3.3 两组护理前后心理状态对比 参照Zung氏焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)进行护理前后心理状态的判定[5]。SAS判定标准:情绪正常、轻度焦虑、中度焦虑和重度焦虑的得分范围依次为:<50分、50~59分、60~69分和>70分;SDS判定依据:<53分、53~62分、63~72分和>72分分别为无抑郁、轻度抑郁、中度抑郁和重度抑郁。分数越高,提示患者心理状态越差。

1.3.4 两组护理前后肺功能对比 使用肺功能检测仪对两组护理前和护理3个月后的肺活量、用力肺活量和最大自主通气量进行测定。

1.3.5 两组护理前后应对方式对比 患者应对方式判定依据为简易应对方式问卷(Simolified Coping Style Qusetionnaire,SCSQ),内容包括12个积极应对项目和8个消极应对项目,各个项目均采用0~3分4级评分法计分,积极应对分数增加,消极应对分数下降提示患者应对更积极[6]。

1.3.4 两组生活质量对比 以生活质量综合评定问卷(Generic Quality of Life Inventory-74,GQOL-74)为依据判定患者生活质量,问卷包括物质生活、躯体功能、社会功能和心理功能4项内容,最终得分越高,表明患者生活质量越好[7]。

1.4 统计学处理 采用SPSS 22.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

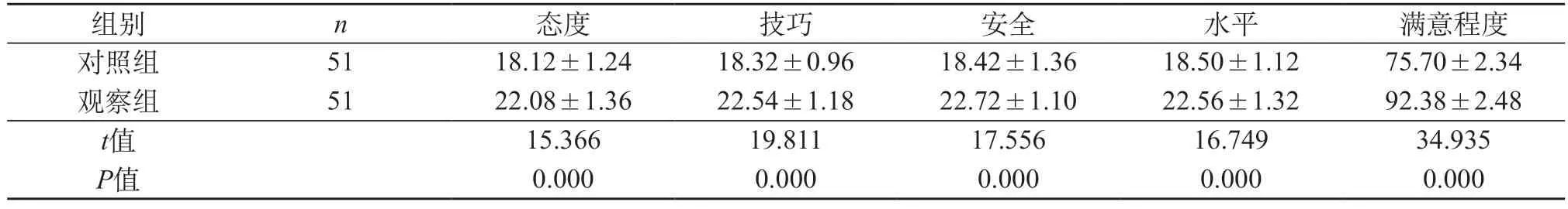

2.1 两组满意程度对比 对照组和观察组满意程度得分间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组满意程度比较(分,)

表1 两组满意程度比较(分,)

2.2 两组患者疾病认知水平对比 观察组患者症状表现得分为(22.16±1.18)分,发生原因得分为(22.36±1.24)分,护理配合得分为(21.98±1.24)分,日常防范得分为(22.32±1.44)分,认知水平得分为(88.82±5.10)分,对照组患者症状表现、发生原因、护理配合、日常防范和认知水平得分依次为(19.28±1.36)、(19.32±1.56)、(19.12±1.18)、(19.24±1.28)和(76.96±5.38)分,组间对比差异有统计学意义(t=11.423,P=0.000;t=10.894,P=0.000;t=11.932,P=0.000;t=11.426,P=0.000;t=11.425,P=0.000)。

2.3 两组护理前后心理状态对比 对照组护理前SAS评分为(67.32±1.54)分,SDS评分为(69.21±2.38)分,与观察组的(67.58±1.42)分和(68.76±1.81)分相比,差异无统计学意义(t=0.886,P=0.189;t=1.075,P=0.142);观察组护理后SAS和SDS评分分别为(53.68±1.64)分和(54.24±1.39)分,明显低于对照组的(60.72±1.25)分和(61.15±2.42)分,差异有统计学意义(t=24.381,P=0.000;t=17,682,P=0.000)。

2.4 两组护理前后肺功能对比 观察组护理前肺活量为(1.52±0.21)L,用力肺活量为(1.28±0.16)L,最大自主通气量为(50.21±4.32)L,对照组护理前肺活量、用力肺活量和最大自主通气量分别为(1.55±0.18)、(1.32±0.15)和(50.45±4.25)L,组间对比差异无统计学意义(t=0.775,P=0.220;t=1.302,P=0.098;t=0.283,P=0.389);观察组护理后肺活量、用力肺活量和最大自主通气量为(2.32±0.45)、(2.12±0.36)和(68.45±2.69)L,明显高于对照组的(1.81±0.28)、(1.60±0.21)和(61.32±1.85)L,差异有统计学意义(t=6.872,P=0.000;t=8.910,P=0.000;t=15.593,P=0.000)。

2.5 两组护理前后应对方式对比 对照组护理前积极应对得分为(15.12±2.44)分,消极应对得分为(13.18±1.72)分,简易应对方式总分为(28.30±4.16)分,对照组护理前积极应对、消极应对和简易应对方式得分分别为(14.78±2.56)、(13.24±1.78)和(28.02±4.34)分,组间对比差异无统计学意义(t=0.687,P=0.494;t=0.173,P=0.863;t=0.333,P=0.740);观察组护理后积极应对得分为(30.24±1.18)分,消极应对得分为(7.12±1.32)分,简易应对方式总分为(37.36±2.50)分,对照组护理前积极应对、消极应对和简易应对方式得分分别为(20.24±1.98)、(10.18±1.24)和(30.42±3.22)分,组间对比差异有统计学意义(t=30.983,P=0.000;t=12.066,P=0.000;t=12.158,P=0.000)。

2.6 两组生活质量对比 对照组物质生活得分为(49.12±1.36)分,躯体功能得分为(50.28±1.12)分,社会功能得分为(49.56±1.08)分,心理功能得分为(48.68±1.54)分,生活质量得分为(200.19±2.55)分,明显低于观察组的(54.80±1.42)、(55.32±0.96)、(54.72±1.36)、(55.12±1.28)和(222.47±2.51)分,组间对比差异有统计学意义(t=20.630,P=0.000;t=19.902,P=0.000;t=20.655,P=0.000;t=21.955,P=0.000;t=60.126,P=0.000)。

3 讨论

慢性阻塞性肺疾病是一种以进行性气流受限为主要特征的慢性疾病,与有害颗粒或有害气体所致异常炎性反应密切相关,发病率和病死率都比较高,对患者身心健康和身体状况有着严重影响[8-9]。慢性阻塞性肺疾病具体发病机制尚不明确,与吸烟、感染、环境饮食和个人因素有关,起病慢、病程长、多表现为咳嗽、咳痰、气促、呼吸困难等,急性加重期或重度患者可有喘息和胸闷症状,发展至晚期可出现食欲缺乏、体质量下降、肌肉萎缩等情况,危及患者生命安全[10-11]。慢性阻塞性肺疾病的存在不但影响患者身体状况,也会对患者心态产生影响,导致患者出现焦虑、抑郁等负面情绪,对护理工作信心不足,甚至使其产生抵触情绪[12]。这就需要护理人员认识到科学规范的护理服务在慢性阻塞性肺疾病治疗工作中的作用,以改善患者肺功能,延缓疾病发展进程。

常规护理侧重于护理技巧的作用,对患者自身的关注度有有限,如此一来,患者个人的主观能动性未能得到发挥;此外,护理服务针对性不足,未能与患者个人需求结合,护理成效不佳。系统化护理是在常规护理基础上形成的综合性护理模式,能够帮助护理人员转变思想观念,促进护理人员服务意识和自觉性的提升,为患者从生理和心理层面提供满足患者个人需求的护理服务。此外,系统化护理的实施还能促进护理人员工作积极主动性的提升,使其以饱满的热情参与护理治疗工作,促进护理工作水平与质量的提升[13-14]。本文从健康教育、心理疏导、饮食指导和呼吸训练4个方面展开系统化护理,有助于提高患者认知水平,使得患者从不同方面了解自身疾病,在护理治疗工作中与护理人员高度配合,也能减少负面情绪的影响,促使患者以积极乐观的态度应对护理治疗工作;也为患者提供足够的营养支持,帮助患者改善营养不良状态,也利于患者掌握正确的呼吸方式,在此基础上改善肺功能。相关研究发现,在肺康复训练基础上予以慢性阻塞性肺疾病患者系统化护理,可提高患者满意度,改善血气指标和肺功能指标作用明显,可促进患者生活质量的提升[15]。

本研究数据显示,观察组满意程度、认知水平高于对照组,负面情绪得分低于对照组(P<0.05),表明系统化护理方式的应用,可帮助患者了解与自身疾病有关的健康知识,主动采取对疾病好转有益的生活方式与行为习惯;此外,也可帮助患者从内心深处形成与自身疾病有关的正确认识,正视疾病不同阶段的发展变化,对焦虑、抑郁等负面情绪有明显的缓解作用,从而坚定患者战胜疾病的信念;系统化护理根据患者病情需要落实各项护理措施,可充分满足生理、心理和社交等方面的护理需需求,落实各项护理措施,提高患者满意度。观察组患者肺功能、应对方式得分和生活质量得分高于对照组(P<0.05),提示系统化护理可根据慢性阻塞性肺疾病患者身体状况开展呼吸训练,可促进患者受损呼吸功能的恢复,使得患者通畅呼吸,改善肺功能作用明显;系统化护理根据患者个体需求,予以综合性、系统化评估,可动态掌握患者病情变化,在此基础上制定最科学、最全面的护理服务,充分满足患者各个方面的需求,可减少与消除错误认知与负面情绪,从而在疾病治疗中积极应对;患者在正视自身疾病的前提下,自觉纠正对病情不利的行为习惯,尽早适应病后生活,可对慢性阻塞性肺疾病危险因素予以控制,可减轻疾病反复对患者肺组织结构与功能的影响,改善生活质量作用明显,对预后有利。

综上所述,系统化护理的运用可促进患者认知水平的提升,帮助慢性阻塞性肺疾病患者缓解负面情绪,使得患者在护理工作中积极应对,可改善肺功能和生活质量,使得患者对护理工作更加满意。本研究样本数量有限,均为我院患者,患者个体差异明显,所得结论主观性强,存在偏差。在今后的研究中,应增加纳入患者数量,遵照患者个体差异,适当调整干预措施,与其他医院开展随机多中心对照研究,以获得说服力的研究结论。