小古文中的东方智慧

李扬 熊佳

[摘 要]思辨性阅读与表达任务群是语文新课标提出的教学内容与呈现方式之一。在具体的教学实践中,教师要根据这一任务群的要求和教材的内容特点,引导学生展开思辨性阅读与表达,以提高学生的理性思维能力。教学《自相矛盾》一文,教师可根据小古文的特点,通过系列化、环环相扣的语文活动,引导学生进行群文阅读,帮助学生理解证据和观点之间的联系,感受小古文中的东方智慧。

[關键词]思辨性阅读与表达任务群;群文阅读;东方智慧

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2023)04-0066-04

一、《自相矛盾》群文阅读设计思路

叶圣陶先生说:“训练思维的材料就是课文。一篇篇的课文都是作者动了脑筋写出来的。在学习一篇文章时,就要学习作者是怎样动他的脑筋的,看作者是怎样想和怎样写的。”基于此,我们以“小古文中的东方智慧”为主题,设置情境,带领学生先精读《自相矛盾》一文,再比较阅读《守株待兔》《滥竽充数》《郑人买履》三篇文章,最后拓展写作。这样基于思辨性阅读与表达任务群的群文阅读教学,让学生尝试有理有据地表达自己的观点,能帮助学生理解证据和观点之间的联系。

根据“小古文中的东方智慧”这一学习主题,我们为《自相矛盾》的群文阅读设置了以下学习任务(见表1)。

三个学习任务围绕“小古文中的东方智慧”这一主题,层层递进,形成任务链,从多个角度探讨作者是怎么表达自己观点的、作者的思维过程是怎样的。这样阅读寓言故事,能够引导学生深入分析其中蕴含的智慧,学习人物的思维过程。思维是隐性的,是不易被觉察的。为此,我们通过不同的方式,引导学生将人物思维可视化,分析人物的思维,并用恰当的语言表达自己的观点。

二、《自相矛盾》群文阅读教学过程

任务(一):寓言智慧我会学

活动1:读一读材料,疏通文意

(1)阅读补充材料《矛和盾》,将自己的发现填写在“学习单一”(见表2)中。

补充材料

矛和盾

矛是人类历史上使用最悠久的武器之一。最早的矛很简陋,在原始社会,人们把尖锐的石块绑在长木棒上,制成一种长杆兵器,这就是矛。商周时期,人们已使用青铜矛作为实战的兵器。到了春秋战国时期,人们开始用铁制作矛头,它的形状类似柳叶。写出“自相矛盾”寓言故事的韩非就生活在战国时期。

矛是怎样使用的呢?春秋战国时期的军队中,主要的两个兵种是车兵和步兵,战车上的车兵使用7米的长矛,步兵使用5米的短矛。士兵使用矛时,就是简单地握紧矛柄向前直刺。因为矛的柄非常长,挥舞起来很吃力,也只能是“刺”这一种用法。

后来,笨重的战车渐渐地退出了历史舞台,骑兵成了战场上的重要力量。随着骑兵的出现,矛也发生了变化,最大的变化就是柄变短了,长度只有4米左右,不过用法还是刺。矛在刺出的时候,借助战马高速冲锋的惯性杀伤敌人。

骑兵的矛,当时叫作“稍(shuò)”或“槊(shuò)”。《三国演义》中描写曹操在赤壁之战前横槊赋诗,他手里拿的就是这种矛。张飞使用的武器丈八蛇矛,其实也是槊。在“丈八蛇矛”这个词语里,“丈八”指的是长度(汉代一丈八尺的长度大约就是4米),“蛇”是“槊”的谐音,这个武器就是约4米长的矛。在一些作品里,有的丈八蛇矛被画成了弯弯曲曲的蛇形,这是虚构的。

在战场上,有进攻就要有防守。春秋战国时期最主要的防御兵器是盾。世界各地的古人都发明了自己的盾,最早的盾绝大多数是用竹子、木材、藤条制作的。在中国古代,人们发明了一种独特的盾——皮盾,也就是用动物皮革加工制成的盾。

木盾和皮盾轻便好用,却很容易腐烂。中国古人又学会了采集和利用生漆,用生漆处理过的木盾和皮盾有很好的防腐性,坚固和耐久程度都大大提高了。春秋战国时的盾牌,名字叫作“干”,在战车上,专门有人负责拿着“干”,用来抵挡敌方刺过来的矛。当时战车上还会用一种叫作“戈”的武器,“干”和“戈”合在一起,就成了词语“干戈”。后来,“干戈”渐渐被用来指代战争、争斗。

五年级的学生对小古文的学习存在畏难情绪,加上在生活中较难见到“矛”和“盾”,因此学生阅读《自相矛盾》一文存在一定难度。学习前,引导学生先阅读材料《矛和盾》,用图文结合的方式生动地向学生介绍“矛”和“盾”,能够降低学生对古文《自相矛盾》的阅读难度。

(2)熟读古文《自相矛盾》,借助注释和插图,说一说《自相矛盾》的主要内容,完成“学习单二” (见表3)。

(3)比较阅读:阅读《守株待兔》《滥竽充数》《郑人买履》等材料,借助注释初步了解古文大意。

活动2:画一画导图,了解结构

根据故事结构,同桌合作完成《自相矛盾》《守株待兔》《滥竽充数》《郑人买履》的思维导图(见图1)。

思维导图能够帮助学生快速厘清故事脉络,初步了解作者创作时的思维过程。通过绘制思维导图,学生能清晰地发现4篇小古文的主人公都有一个愿望,为了实现愿望他们采取了相应的做法,结果也很相似。依据思维导图,学生第一次触及小古文的写作结构,但是对 “小古文中的东方智慧”还没有理解,需要进一步学习。

活动3:比一比句子,寻找共性

观察比较《自相矛盾》《守株待兔》《滥竽充数》《郑人买履》这4篇寓言故事中的关键句,说说主人公都有什么相同点(见表4)。

这里,与活动2中的思维导图相对应。在独立思考的基础上,学生合作探究以下问题:“选出的句子和原文有什么关系?为什么要选择这些句子?结合句子,你会用哪些词语来概括人物的特点?”通过讨论,学生总结出“自大”“愚蠢”“懦弱”等几个关键词,发现了人物的特点。最后,教师抛出问题:“作者为什么要塑造这样的人物?”这一问题,使学生第一次触及本次群文阅读的主题“小古文中的东方智慧”。通过阅读,学生寻找人物的共同点,发现“愚蠢”的主角不仅能让故事变得更有趣,而且能让道理更加明了。这就达成了“初步感受东方智慧”的教学目标。

任务(二):背后思维我会讲

活动1:理解课文中的思维

(1)再读《自相矛盾》,说说自己从“学习单二”中明白了什么道理。

(2)加深理解《自相矛盾》,了解人物的思维过程,完成“学习单三”(见表5)。

思考:商人销售自己的商品,有错吗?买家指出卖家的问题,有错吗?

(3)阅读《自相矛盾》的故事背景,思考韩非为什么要写下这个故事。

对这则寓言故事所蕴含的道理,学生不难理解,但对人物思维及其蕴含的智慧,学生理解起来有一定难度。这就需要教师充分调动学生的生活经验。在课堂上,首先,教师引导学生想象角色,想一想如果自己是商人,在售卖商品时心中会想些什么。这样,学会从不同的角度思考问题,了解卖家与路人对待同样一件商品的思维过程。接着,为了让学生的理解更加深刻,教师出示《自相矛盾》的故事背景。原来,是因为当时的统治者既推崇尧的明察秋毫,又推崇舜的以德化人,非常矛盾。这样,学生就明白了《自相矛盾》这个寓言故事的作用是劝诫。

活动2:理解导图后的智慧

(1)阅读补充材料:《守株待兔》《滥竽充数》《郑人买履》的故事背景,完成“学习单四”(见表6)。

(2)思考:《自相矛盾》中,韩非为什么不直接指出错误,而是要讲《自相矛盾》的故事?

(3)继续感受东方智慧,思考:《滥竽充数》《郑人买履》中,韩非都是为了劝诫,但都没有明说,而是选择了讲故事的方式。这是为什么?

(4)思考:在生活中,想要劝诫他人,你会选择怎样的方式?

庄子认为寓言是“藉外论之”,也就是寓言是借别人的嘴说自己的话。韩非的寓言,借助一个个浅显易懂的故事把自己心中想说的话说出来,具有很强的逻辑性和说服力。本课教学,就要让学生明白这就是东方智慧——用一个个生动的小故事告诉世人道理,显得含蓄、幽默而有趣。

活动3:学以致用练思维

思辨性阅读与表达任务群,要求学生能有理有据地表达自己的观点。因此,在阅读时,学生就要增强自己的思辨意识,去思考:“我读出的是什么?是不是真的?”在这样的问题下,学生才能真正进行思考。基于这样的目的,教师提出问题:“《滥竽充数》中,你认为主人公是谁?韩非想要告诉我们什么道理?”

于是,学生阅读《滥竽充数》这篇小古文,认为南郭先生是文中的主角。南郭先生没有真才实学,却冒充有本领的人,混在人群当中。这是大部分学生读出的内容、明白的道理。教师再鼓励学生用批判性思维看待文本,思考:“我读出的是什么?是不是真的?”学生再一次阅读《滥竽充数》,结合韩非笔下人物“自大”“愚蠢”“懦弱”的特点,提出:“南郭先生没有真才实学,但齐宣王也没有识人的本领,没有发现南郭先生根本不会吹竽。我觉得这个故事的主角应该是齐宣王,因为他符合韩非笔下‘愚蠢’的人物特点。”通过再读故事,学生有条理地表达自己的观点,使思辨性思维得到训练。这样,在今后的阅读中,学生就会养成良好的思维习惯,学会理性地分析问题,表达自己的观点。

任务(三):自己观点我会写

活动1:韩非的故事

(1)继续阅读材料《韩非子》,说说自己对韩非的了解。

(2)思考:韩非为什么要通过一篇篇寓言故事来讲述道理呢?

《韩非子》的阅读材料有三个方面内容:一是介绍韩非师承荀子,聪慧有志向;二是介绍秦王出兵,韩王让韩非出使秦国,最后韩非在秦国死亡;三是介绍韩非的文章《韩非子》。补充背景材料,使学生对韩非有了更深刻的了解。在之前的学习中,学生认为韩非非常聪慧,能用简单的故事将自己内心的话讲出来,让听的人不觉得难堪。在阅读完补充的材料后,学生对此有了更为深刻的认知。原来,韩非面对韩国的衰弱,多次进谏韩王,但都没有得到采纳。在这样的情况下,韩非写下了十余万字的著作。这些著作的内容依旧在表达自己的观点,其中就有今天阅读的几篇故事。这样,学生内心再一次受到触动,他们被韩非的智慧所折服,为韩非才华横溢却得不到重用而惋惜,为李斯挑拨离间感到气愤,但他们更钦佩韩非在这样的境遇中仍坚持表达自己观点的精神。韩非的著作,是中华民族的瑰宝;他的思想,是东方智慧的代表之一。

活动2:用故事讲道理

(1)和同学交流,你在生活中有没有遇见像寓言故事中的人?他们身上发生了怎样的故事呢?

(2)用故事去“劝诫”他们,你会选择哪个寓言故事呢?

(3)下面这些人你见过吗?你会用哪一句话去劝诫他呢?

①明明在景区的亭子上用刻刀刻下“景区不要乱涂乱画”的宣传语。

②丁丁的爸爸有一次买了“刮刮乐”中了50元,便天天都去买这种“刮刮乐”。

③老师抽查背书,小雨没有背,但她依旧跟着同学嘴巴乱动。

……

(4)在“便利贴”上写下你最喜欢的一句话,并张贴在课桌的右上角,时刻用来提醒自己。

(5)在生活中,你有没有发现一些不文明的现象?想用什么方法劝一劝?

韩非的寓言故事,特点非常鲜明。首先,从内容上让读者明白道理,如劝诫诚实,不要骗人,他创作了《滥竽充数》这个故事;在选材上他讲究技巧,虽没有明说做人要诚实,但从南郭先生的结局,让读者理解了这一含义。其次,故事的联想丰富。韩非的寓言故事并非都是真实的,很多内容是虚构的,目的是为了帮助说理。最后,故事的篇幅短小,见微知著。韓非善于通过一件小事情说明深刻的道理。在这一活动中,教师先补充资料,以唤醒学生的生活经验,并让学生说一说生活中一些不文明的现象;再给出范例,让学生尝试用故事表达自己的看法;最后,启发学生对生活进行思考,并有理有据地表达自己的观点。

活动3:写一写自己的观点

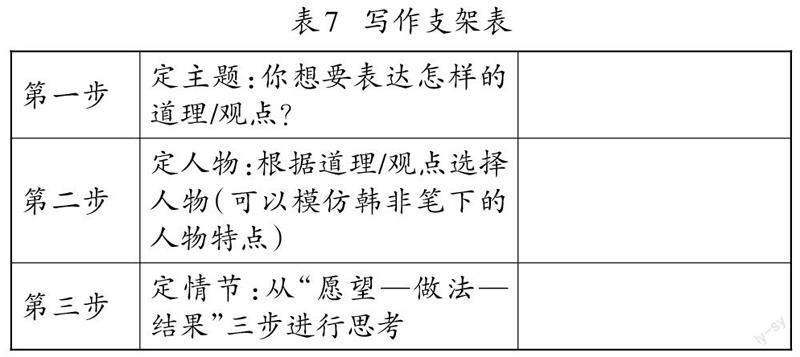

(1)想一想,模仿韩非用故事的形式表达自己的一个观点,并填写“写作支架表”(见表7)。

(2)与同桌分享你的文章,评价对方是否有理有据地表达自己的观点。

(3)课堂辩论:老师上课出错该不该当堂指出?要求运用实际事例有理有据地表达自己的观点。

为了使学生敢于表达自己的观点,降低写作难度,本次的小练笔训练教师给出写作支架,引领学生发挥想象创编充满智慧的小故事,用文字表达自己的观点。学生积极参与其中,思维能力得到发展。在写作过程中,学生提出了很多新的观点。如,在“拒绝拖延”主题中,学生选取了自己在家中一直想要完成某件事,但却迟迟不行动,导致只能熬夜完成的事例;在“不能懒惰”主题中,学生选择了勤奋的小羊和懒惰的小猪做对比……最后的课堂辩论,教师鼓励学生结合生活展开思考,有理有据地表达自己的观点。

总之,经过本次群文阅读实践,学生不仅读懂了小古文中作者阐述的观点,而且了解了人物的思维过程,走进“东方智慧”的大门,了解到中国人劝诫他人的特点。在设计上,本次群文阅读围绕着思辨性阅读与表达任务群,由浅入深地设计阅读任务,使学生在从接受到质疑、从阅读到表达的实践活动中一步步获得了思辨能力的提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 陈尔杰.统编高中语文“思辨性阅读与表达”任务群综论[J].语文教学通讯,2021(25):15-18.

[2] 顾丹凤,沈玉芬.以“傻人傻事”为镜:“小故事大道理”思辨性阅读与表达任务群设计[J].语文教学通讯,2022(18):30-32.

[3] 吴燕.一篇带多篇 妙“比”更生花:基于“思辨性阅读与表达”的《六国论》群文阅读教学[J].教学月刊·中学版(语文教学),2020(Z2):32-35.

(责编 韦 雄)