建构主义下传统村落旅游者原真性体验研究

袁超 孔翔 陈品宇

[摘 要]原真性作为旅游研究中热点话题,却较少在传统村落旅游情景下被探讨。传统村落兼具乡村聚落、文化遗产与旅游资源的多维属性,其原真性问题更为复杂,村落、原真性与旅游体验之间的关系尚需进一步深入研究。基于此,文章以黄山市徽州区呈坎村为例,运用访谈法与观察法,立足建构主义视角,探讨旅游者主位下的原真性体验。研究发现,原真性在传统村落此类旅游目的地选择中仍具有作用,体现在旅游者对村落原始特征、反商业化、建筑特色与文化符号的追寻,目的地文化掮客在其中扮演重要角色。此种追寻在旅游者具身实践中得以强化,并在遗产景观、乡村意象、旅游景观与地方氛围、文化独特性的交互品鉴中形成原真性体验。在此过程中,旅游者偏好以静态、“冰冻”过去的方式理解传统村落的原真性。此外,文章依据旅游者建构原真性方式的差异,将其划分为原始想象型、审美现实型和理性认知型3种类型。研究有助于深化对原真性研究领域中观点争鸣的认识,回应传统村落此类特殊的文化遗产在旅游开发背景下,其原真性该如何理解的学理探讨。

[关键词]原真性;旅游体验;建构主义;传统村落;呈坎村

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0115-12

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.045

引言

乡村旅游于20世纪90年代在中国兴起,21世纪后进入全面发展时期。从区位条件看,乡村旅游包括都市郊区、景区边缘区、特色村寨、特色农业基地4种类型[1]。作为特色村寨类的传统村落,因其悠久的历史文化与丰厚的物质遗存成为乡村旅游中快速发展的重要载体,它呼应了当下社会有关留住乡愁、怀旧寻根、乡村田园审美等方面的需求。

在此背景下,传统村落旅游场域中的原真性问题开始受到学界关注。其中,遗产原真性与旅游者价值观偏好[2]成为探讨传统村落原真性问题的主要切入点。一方面,原真性作为传统村落保护的基本要求1,许多研究在传统村落原真性现状评价及保护策略方面[3]进行了有效探索。然而,这更多偏向技术实操与实践保护层面的原真性研究,在学理探索方面相对欠缺[4]。另一方面,少数研究对传统村落旅游者感知原真性的类型划分、指标构建及其与满意度、忠诚度等概念之间的关系进行了探索[5-7]。然而,既有研究多采用客位的先验结构性调查,侧重固化稳定式的原真性概念,相对忽略了主体的可见度[8]与传统村落旅游情景的复杂性[9]。特别是,有关传统村落如何具有原真性的黑箱尚未充分揭示,村落原真性仍旧停留在流行迷思(popular myths)层面[10]。由此,从旅游体验切入,探讨旅游者在传统村落旅游中如何建构原真性,以推进对传统村落此类特殊文化遗产原真性[11]的深入理解与认识。

文章以安徽黄山市徽州区呈坎村为例,通过2019—2020年間3次田野调查的数据收集与分析,立足建构主义视角,构建“属性-硬件-软件”的研究框架。在此框架下,本文首先探讨原真性在旅游者目的地选择中的作用,接着分析哪些要素促使旅游者形成原真性体验,最后在编码过程中反思旅游者以何种方式建构传统村落的原真性。与以往传统村落原真性相关研究不同,本文将原真性视为主观概念,它是旅游者通过具身实践与旅游场域交互作用的表征。同时,文章运用质性研究方法解析原真性体验生成的复杂性,是对既往通过结构式问卷调查展开原真性体验研究的有效补充。以期呼应原真性概念化的本土性反思[12],尝试回应旅游研究中原真性体验的诸多争辩[13-15]以及乡村文化原真保护还是创新利用[16]的观点争鸣。

1 文献综述

1.1 原真性的缘起、概念与争辩

原真性(authenticity)1在旅游研究、地理学、文化遗产等领域被广泛探讨。从脉络上讲,原真性是现代西方世界的一种文化建构[17],学术界对其的关注可追溯到17世纪近代欧洲社会思维的转变。彼时由于文艺复兴和科学的发展,人的精神世界不再被宗教全面垄断,形而上学的思维模式由此诞生。在此意义上,人们从上帝视角转变为个体视角,个体将自己作为终极意义和现实的中心[18],这奠定了学界探讨原真性的基础。原真性之所以成为众多学科关心的话语,实际上它反映了现代人对现实和存在的焦虑,也指向了现代社会的症结与问题。

旅游研究中该领域的开拓者MacCannell有关原真性的探讨,便源于现代社会的非原真性[19]。日益增长的城市化与工业化,引致现代社会周遭充满着商业氛围与脱嵌于地方的虚假环境[20]。在非原真境况不断凸显的当下,旅游者不再满足于浅层的旅游观光活动和大众旅游的探索,而去找寻原真的旅游地体验[21]。现代生活中人们受到工具理性带来的异化与支配日益突出[22],旅游者以一种世俗朝圣者的身份追求原真性,以抵抗现代性的牢笼。由此,原真性被认为是促使旅游者前往其他历史时期与其他文化,进行地方消费与体验的重要驱动力[23],它有利于解释旅游在现代背景下的必要价值[24]。

一般而言,旅游研究中的原真性内涵包含两个方面:一是对某种东西(例如人工制品、食物、节日、建筑物)有形质量的描述,这些东西被认为是与传统的生产方法或文化积淀有关;二是对目的地社会和文化、旅行形式或一种旅游体验的整体无形感知[25-26]。但由于东西方在文化心理方面不同,西方游客更重视原件本真性,而东方游客更重视艺术本真性。前者以客观历史事实或历史情境为判断依据,强调忠于事实,乃是一种建立在认知模式之上的伦理规范,后者更加看重一种意境,是以审美想象为基础的审美模式[27]。正是由于原真性内涵本身的复杂性,经由不同学者转义并加以概念化之后,呈现出诸多争辩之处。

正如Hughes所言,原真性问题如同“义务”一般贯穿于旅游研究[28]。它在旅游研究中已有40余年,学者们在反思研究范式[29-30]与述评进展动态[13-15]中推进原真性的理论建构与案例研究。与此同时,亦存在诸多观点争辩与认知张力之处。典型地,在理论层面如原真性概念的舍弃[31]与坚守[32-33]、存在主义原真性解释力度的优越性[29]与客观主义原真性在遗产研究中的必要性[34-35]等,实证层面如原真性生产的支配性[36]与原真性消费的能动性[20, 37],原真性在旅游消费体验中具有重要作用[38-39]或是旅游者并不重视原真性[40],原真性只受专业人士/知识分子类型游客的重视[41]与旅游者类型多样[42]等观点,这需要进一步开展案例研究回应争辩,从而深化对原真性的理解。

1.2 传统村落旅游者原真性体验的相关研究

传统村落由“古村落”更名而来,是中国特有的说法,国外没有直接对应的名词[43]。但从旅游吸引物的角度而言,传统村落可等同于国际旅游与遗产研究中的遗产村落[44]。遗产旅游因其涉及表征过去与他者,与原真性的建构、体验与运用的关系较为紧密[29],成为对话有关原真性的理论思辩与观点争鸣的主要研究领域之一[35]。

从遗产旅游者感知原真性研究来看,存在将原真性作为关键变量或再概念化原真性两种研究取向[13]。前者多使用定量研究方法,探讨原真性的不同类型及其与其他变量之间的关系。例如,Yi等以遗产地广东开平碉楼和福建永定土楼的旅游者为研究对象,发现个体内在原真性和感知原真性均对目的地忠诚度具有显著影响[45-46]。与此类似,有研究发现欧盟25处罗马式(Romanesque)遗址旅游者的文化动机是客体原真性和存在原真性的重要前因,进而影响其忠诚度[21]。后者多运用质性研究方法,探讨旅游者如何理解原真性的内涵。有研究指出,旅游者通过与对物体相关的、事实的、地点的、人物的、情景的要素感知葛底斯堡(Gettysburg)战役遗产地的原真性[47]。类似地,旅游者在“鬼城”博迪(ghost town of Bodie)的原真性体验则与饱经风霜的外观以及反商业主义的地方氛围密切相关[20]。就既有传统村落旅游者感知原真性的研究而言,目前多采用前者,即将原真性划分为不同类型,并探讨其与满意度、忠诚度等变量之间的关系[5-7],尚缺乏以概念化的方式探索旅游者视域下传统村落原真性体验。

遗产村落的相关研究大大增进了对传统村落原真性的理解。但传统村落不同于既有研究中偏向静态性的历史文化遗产,它是至今仍为当地村民生产生活服务的乡村聚落。因此,审视传统村落旅游情景下的原真性体验不能脱离其作为乡村原真性的一面。Jyotsna和Maurya发现,旅游者凭借乡村当地的食物、手工艺品和绘画以及参与徒步旅行、垂钓、与农民一起工作和欣赏自然风景等活动建构其原真性体验[48]。可见,探讨传统村落旅游者原真性体验需要综合审视旅游情景的特殊性。实际上,既有旅游研究表明原真性是一个较难明确阐述的概念[47]。对原真性的理解,需通过特定情景的分析才能把握原真性在具体实例中的突出意义[49]。基于此,文章尝试基于传统村落旅游情景的复杂性,从旅游者主位分析其如何形成原真性体验,以回应该如何理解传统村落原真性的学理探讨。

1.3 研究框架

虽然原真性研究仍存在不同范式之间的争辩[29-30],但从研究趋势上看,学界对原真性的研究已从绝对固化的本质主义原真性概念转向一个部分的、建构的和情景的原真性概念[50],主张“原真性不仅是一个物体固有的、等待被发现的条件,而是一个在不同情景、不同地方、对不同人甚至对同一人在不同时间有不同含义的术语”[49]。呼应该趋势,本文采用建构主义视角透视原真性体验。

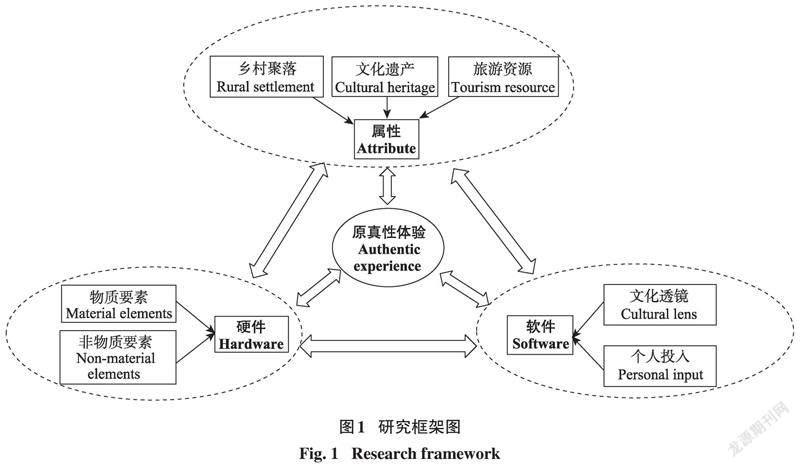

建构主义的本体论假设为,不存在一个预先存在的现实世界独立于人类的心理活动和符号语言[29]。相应地,它持有多元化、相对的认识论与方法论。原真性是旅游者自身的信仰、期望、偏好、刻板印象和意识对旅游对象的投射[49]。这更多从社会层面认识旅游者如何建构原真性体验。然而,随着关系转向、再物质化思潮的兴起,人类与非人类行动者均被纳入建构主义的思考范畴中[51]。因此,本文所阐释的旅游者原真性体验,便是在不同类型人类行动者与物质、非物质元素等非人类行动者的交互关系中生成。沿循此观点,本文立足建构主义研究立场,结合以往乡村原真性研究中有关硬件与软件的概念化思考[10],以原真性体验为核心,构建了“属性-硬件-软件”的研究框架,三者间呈现相互建构的辩证关系(图1)。

本研究通过对传统村落兼具乡村聚落、文化遗产和旅游资源的不同属性[9],结合硬件、软件建构分析框架,透视传统村落旅游中原真性体验。从概念意涵看,硬件是指旅游者形成原真性体验可能依赖的物质元素与非物质元素,涉及视觉、手工艺品、行动者方面,例如建筑、动物、景观与乡村实践等。软件是指文化透镜和个人投入(即以前的经验、评估、信仰等),它是超越硬件物理特性的要素。

2 研究设计

2.1 案例地选取

研究选取安徽省黄山市徽州区呈坎村为案例地,村域面积8.24 km2,2022年常住人口为3460余人,其中,呈坎古村落核心区约为2619人1。目前,多数村民依靠劳务和林茶种植维持生计,部分村民以提供餐饮、住宿的方式参与旅游。村落有文字的记载始于唐末,彼时前罗罗文昌、后罗罗秋隐兄弟自江西南昌迁至此处,草创成村。至明清时期,该村形成了“前面河、中间圳、后面沟”的人工环境系统,兴建了大量民居、祠堂等建筑。目前,该村七成人口仍为罗姓,并依托宗祠、家谱与古民居为载体传承宗族文化。呈坎村历史建筑遗存丰厚,街巷肌理复杂,罗东舒祠和呈坎古民居建筑群(明末至清初古建筑20处)分别于1996年和2001年被列为国家级文物保护单位2。呈坎村独特的历史文化及建筑遗存,体现了其作为传统村落的典型性,为旅游发展提供了资源本底。

呈坎景区旅游开发模式属于企业开发型,是當下仍有原住民生活的封闭管控型景区。2002年,黄山市徽州呈坎八卦村旅游有限公司(以下简称旅游公司)通过与徽州区、呈坎镇两级地方政府签订合同,获取经营权。而后旅游公司在村落原有景观的基础上,对呈坎村进行了局部改造,修建了永兴湖、仿古建筑群等旅游景观。旅游公司依托呈坎村的建筑遗存与地方文化进行旅游开发,重点打造“八卦村”“游呈坎一生无坎”的旅游形象,目前可供参观的主要景点有罗东舒祠、燕翼堂、永兴湖等。

在《偶像来了》《探秘·呈坎》等电视节目的影响下,并伴随着景区级别的提升,呈坎村落近年来旅游发展态势迅猛。根据黄山市徽州区文化与旅游体育局的数据显示,从2014年(568 527人次)到2019年(905 422人次),门票人数与旅游总收入均呈现快速增长态势,尽管受新冠疫情影响,2020年旅游总收入仍达到1880.9万元,门票人数304 756次3。然而呈坎村在旅游发展中,不同利益相关者围绕地方原真性内涵出现了争议,这是探讨旅游场域中原真性研究问题的必要条件[49],更有可能会为原真性研究提供新的认识。综上,鉴于呈坎村传统村落的遗产特征、旅游发展态势以及原真性议题的相关性,其具备探讨传统村落旅游者原真性体验的典型性。

2.2 研究方法与过程

研究呼应原真性研究趋势的转变,将其视为一个部分的、建构的、情景的概念[50],沿循建构主义研究立场[20],聚焦原真性体验。研究立场与研究问题决定了本文较适合运用质性研究方法。具体而言,文章主要使用了观察法与访谈法,通过2019—2020年对呈坎村的田野调查进行资料收集。在资料分析方面,主要通过对文本数据的不断阅读与反思,遵循分类、抽象、比较、维度化、迭代和反驳的基本步骤进行[52],辅以NVivo 12.0进行编码。而文本编码中类属的抽取与命名,则通过与已有文献中的概念不断比较、关联与重组的方式完成[53]。

田野调查共分为3个阶段。第一阶段是2019年3月10—16日,围绕呈坎村旅游开发的历程与发展状况,调研徽州区政府与呈坎镇政府的旅游部门、旅游公司负责人与村民,笔者也以游客身份跟随村民导游游览呈坎村落,在此过程中与其他游客进行随机式调查,初步了解游客对呈坎村的认识、感受与态度等。第二阶段是2019年11月20—27日,在初步了解游客體验的基础上,参考Chronis和Hampton[47]、Frisvoll[10]围绕旅游者的旅游动机、消费内容、原真性感知与评价等方面进行访谈与参与式和非参与式的观察。第三阶段是2020年8月29日—9月5日,针对前两个阶段资料文本分析的结果,在此阶段围绕旅游者感知要素、理解原真性的偏好等展开补充调研,共访谈游客45人、徽州区和呈坎镇旅游部门3人、旅游公司负责人成员2人、村民6人(表1)。游客编码为YK,政府工作人员编码为ZF,旅游公司人员编码为LG,村民编码为CM,并按照受访顺序编号,如第一位受访游客编码为YK-01,以此类推。

3 结果分析

3.1 村落原真性的追寻:旅游者因何选择呈坎村

在现代性语境下,追寻原真性是旅游者前往他处游览观光的重要动机。传统村落因其具有历史性与边界性,成为了一种抵抗现代力量的地方。随着现代主义、标准化与高效率理念在全球范围的推行,助长了一种持续性迷失方向和犹豫不决的状态[54]。在此社会背景下,激发了现代社会对原真性的渴求,它从主体自身出发强调“真实自我”的状态[55]。在MacCannell看来,追寻此种状态需要前往未被现代力量异化的地方[56]。传统村落厚重的历史文化遗存与多样的社会实态,与当下社会商业化、迪士尼化与博物馆化下再生产的地方形成了鲜明对比。通过对呈坎村旅游者的调查分析发现,正是呈坎村的原始特征、建筑特色与文化符号的独特性以及商业化程度,促使旅游者选择了呈坎村。

第一,村落的原始特征满足了游客对原真性的渴望与探索需求。现代生活周遭的虚假与无地方性促使游客对过去与历史文化遗产的追寻[57],投射到传统村落旅游地选择之中。“我和他(受访者丈夫)都喜欢看原始的村子,洪坑我们都去了,那个都没什么人去的,呈坎村比较原始,我们就来看看。”(YK-02)这两位游客作为传统村落的“探险者”,村落的原始特征是其进行选择的重要因素之一。与之相关,“我们来就是看看,介绍说这里面历史比较长,有1800年,看就看以前老的,不看新的,新的、现代的咱北京城什么没有啊”(YK-06)。从该游客对凝视对象的要求而言,村落保持原始特征也构成重要吸引力。而在游客看来,未能保持村落原始的建筑景观与村落格局,使其产生了消极的地方感。“我们两口子就是随性的,不是那种有计划的,就是出来玩玩,这个村子后期做旧明显,这些新的水泥房,和老的房子掺杂在一起,给人感觉不完整。”(YK-35)

第二,呈坎村的建筑特色与文化符号的独特性也是促使旅游者选择的原因。独特性往往与过去形成关联,具有不可复制性,它和个体对原真性的追寻关系密切[37]。“我是很喜欢到这种地方,像西递、宏村、呈坎、南屏、塔川这些,我们前后3次来这边旅游了,这些地方都去了,徽派建筑还是保留了以前的特色的,徽派特色也是一个特色,最好能够传承下去。”(YK-19)尤其这种建筑特色在与其他传统村落比较中也更加明显。“我们是黄山本地的,宝纶阁的这种石柱在黄山其他古村落没有见过,可以说是慕名而来。”(YK-30)此外,呈坎村的文化符号也是影响选择的因素。“我们主要就是听说这边是一个八卦村来的,就是来找八卦的特点。”(YK-03)“八卦村”是旅游公司为了在众多传统村落中凸显呈坎村的地方性而生产的文化符号,它通过关联独特的、与众不同的事件提升旅游形象。由此可见,村落在建筑与文化上的独特性构成了吸引游客的要素,以增强游客的旅游体验。

第三,商业化程度低也构成了呈坎村的吸引要素。在现代生活中,商业气息充斥在人们日常生活的周遭,在旅游地-目的地的相互比较中,旅游者在追寻反商业气息的地方。在众多类似“鬼城”的遗产地中,反商业气息构成了此类地方的吸引要素[20],呈坎村也表现出类似特征。在受访游客如何知悉呈坎景区的访谈中,本地旅游服务者(出租车司机、客栈老板、地方导游)推荐的方式被游客多次提及,而商业气息不浓厚则是被推荐的主要原因。“听说它这个文化历史最悠久,推荐的都是呈坎,其实我们来的时候没有做攻略,然后我问出租车司机、旅店老板,他们就会推荐这里,主要是不商业吧。”(YK-04)可见,类似旅店老板的文化掮客在旅游者选择目的地中发挥了重要作用。在大众旅游时代,游客的旅游经历变得丰富,在其他传统村落旅游商业化氛围较为显著的情况下,呈坎村进一步提升了其吸引力。“我们出来玩,太商业化了,不喜欢,然后我们去乌镇,家家都是商业化啊,我们住的客栈老板说宏村太商业化了,然后我们就来呈坎了。”(YK-27)鉴于呈坎村反商业主义的特征,本地旅游服务者构成的文化掮客[58]会在主客互动中推荐呈坎村,从而影响旅游者出游选择行为。综上,原真性在旅游者的目的地选择中起到作用,并非如部分文献指出的原真性已经不再重要[31]。

3.2 村落原真性的体验:感知原真性的要素

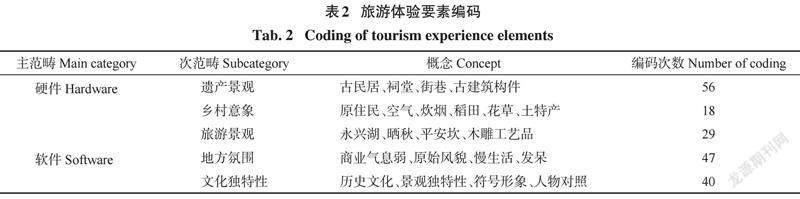

呈坎村满足了游客对村落原真性旅游动机的追寻。而旅游者在呈坎村的实际观光活动中,则通过观看、听讲、行走、拍照等具身实践,在品鉴由遗产景观、乡村意象、旅游景观构成的“硬件”以及由地方氛围、文化独特性构成的“软件”过程中,形成原真性体验(表2)。

遗产景观是村落在形成与演变过程中留存的文化遗产景观。遗产景观占“硬件”编码的54%(编码56次),包含古民居、祠堂、街巷等概念。这些是传统村落作为文化遗产的物质依托,它与遗产景观的文化独特性一起形塑旅游者原真性体验。“这边的建筑还是比较厉害,建筑和浙江的相比还蛮大的,我们那边木头结构的老房子两层为主,这里的比较高。然后祠堂也没有这么高,再一个就是,这个木质的还有3层的,我们那边就都是两层的。”(YK-25)“黄山市的古民居真多,像黟县的宏村、西递,但是呈坎的这个石柱倒是没看到过。”(YK-30)因此,由景观差异性与稀缺性造就的文化独特性提升了旅游者的原真性体验,也在增长知识。“罗东舒祠是我见过村落中最大规模的祠堂,颠覆了我以前对村落的认知水平。”(YK-09)旅游者在感知遗产景观的物质性与独特性相互生产的过程中,呈现出旅游活动的意义。

乡村意象指构成乡村特征的意象,它与社会对乡村的地方想象有关。这是从传统村落作为一般乡村的层面理解旅游者感知原真性的要素。如果村落满足了旅游者对乡村的某种想象与期待,那便具有了原真性[31]。乡村意象包含原住民、稻田、炊煙、花草、土特产,共编码18次,符合游客对村落的地方想象。“环着这个河一直走,中间有个桥,你在远处可以看到这些建筑、烟啊之类的,旁边还有田,还有花,挺好的,就是比较有那种皖南村子的感觉。”(YK-11)这些在呈坎村民的访谈中也有所体现,“我们村还有人住啊,不像宏村那里,都搬出去了,有些游客就是要看我们这边还保留以前的样子。”(CM-01)呈坎村的乡村意象与地方氛围契合了旅游者对乡村的地方想象与慢生活的追求。商业气息弱编码36次,占地方氛围编码的77%,表明这是游客对呈坎村最大的感受。受访游客将商业化程度低与游客少、不太商业化、古村落保存等联系起来,并且与其到访过的其他古村落相比,这种地方感知愈发明显。“宏村就是太商业化了一些,搞了3家酒吧,吵吵闹闹的,它把最有特点的建筑、水乡的那个感觉全都给抹杀掉了,搞得不伦不类的,如果要说比较,我可能更喜欢呈坎一些,呈坎我觉得没有那么商业,还有很多原住民,感觉更多一些原始的元素,更有意思一点。”(YK-20)商业化程度低进一步凸显了呈坎村的乡村原真性,适合现代旅游者暂时逃离被商业氛围充斥的日常生活环境,体验一种与都市生活节奏相反的慢生活。慢生活折射出呈坎村乡村旅游体验与城市生活截然不同,在游客看来呈坎村相对安静,适合发呆、养老,节奏慢,可以作为城市繁忙工作之余的放松场所。“这里就是慢生活吧,比较适合城市里的人”(YK-05);“这个村子适合发呆,适合养老,就是你平常上班挺累的,然后你找个地方放松一下,发下呆”(YK-02)。

旅游景观是旅游公司为了迎合旅游者体验与消费而再生产的景观。旅游公司通过景观营造与历史文化再叙事,增强了旅游者的原真性体验。“那个湖那边景色不错的,我在那里拍了好多照片,旁边还有很多村民,我觉得这边有村子的感觉,宏村那边就完全是另一个景点了”。(YK-42)永兴湖及景区广场的仿古建筑、晒秋活动是旅游公司在呈坎旅游开发中的重点展演项目。“晒秋那一块,还是那个比较集中点,就是比较有特色,我们去过绩溪那边,没有这个”(YK-09);“我们摄影的就喜欢这种丰收的题材,旁边那个湖拍起来,感觉也不错”(YK-13)。然而,旅游者具有能动性,并非完全接受旅游公司为了迎合游客想象而进行的景观营造。有关呈坎的晒秋活动,也有游客认为“这个晒秋不好,有点假,我去过婺源的那个晒秋,比这个要好看些”(YK-07)。村民也表示,“那个晒秋都是假的,呈坎村有大片的平地,又不像篁岭,平地少,需要放在簸箕上架起来。还有我们晒的东西都是和我们吃、喂猪相关的,不像旅游公司那样光为了好看。”(CM-4)实际上,村民由于对旅游景观的不认可,在其与游客互动交流的过程中,也在影响旅游者的原真性体验。此外,导游在对村落历史文化叙事与讲解时,旅游者将自身的历史知识与景点解说进行互为文本的对照,提升了村落原真性感知。“我去过许村,说句实话,这里要比许村有文化多了,许村那边的名人还有历史啊,都还是比较少的,这里(指呈坎村),我都没想到居然能和严嵩扯到一起,不说,我也不知道严嵩在这里待过,还有写了28个惨字的罗小华,也不知道的。这些东西,你在中国历史上碰到过才有意思。”(YK-37)正如Tuan所言,场所的语言叙事能够改变主体对于场所的感知[59]。实际上,历史上的罗小华宅院并非游客参观的下屋,旅游公司将历史文化名人安置在下屋景点,但有效增强了游客对于参观景点的体验。

3.3 村落原真性的建构:理解原真性的类型

基于对访谈文本的编码、归类与比较,本研究将旅游者理解村落原真性的建构方式归纳为原始想象型、审美现实型和理性认知型。

(1)原始想象型。此类游客找寻满足主体想象的村落,其追求从文化视角塑造的、反映心理需求的乡村[26],以致忽视传统村落的实际发展情况,它充满了理论性的想象[31]。也就是说,旅游者实地游览的村落与其想象中的村落特征相符,便具有了原真性体验。“没开发的地方就是好的,开发以后就变了,还有一个古村落我们去过,那个不比呈坎差,肯定没开发,还要原生态,还要好。”(YK-17)这是以静态、“冰冻”过去的方式建构原真性,即传统村落不要发展与改变,应当保持原始,那么传统村落便具有了原真性,原始想象型占编码总数的65%。用具体指标来刻画传统村落有无原真性,如文本中提到的“不能商业化、不能使用现代技术、要有原住民”等。这背后隐含的逻辑是传统-现代的二元对立。在传统村落旅游情境下,传统意味着保持原始、古老、历史,现代则意味着开发、人造、商业化。此种类型的游客渴望传统村落保持在原初的状态,以满足其地方想象。

(2)现实审美型。此类游客倾向将古村落景观审美价值放在第一位,认知到村落景观修缮的现实需要,在保持原始与现代修缮之间持折中态度。景观可在维系视觉美感的同时,进行适当修缮。如图2所示,“这种老房子留着干嘛,反正也不好看,景观可在维系视觉美感的同时,进行适当修缮。稍微给它整修一下,就会好很多了。”(YK-06)“那种特别古的、特别真的,肯定就是特别差,就没有啥的。现在的反正里面多多少少会有一些新做的东西,但要保持一定的历史。”(YK-15)由于呈坎村的古建筑大多都是明清时期的,有几百年历史,而中国古建筑主要使用木材料的特点决定了留存下来的古建筑很难保持原貌。如果不经修缮必然会有破损情况出现,影响审美体验。此类游客又有景观保持原始的诉求,但不是静止不变,而支持保留原始景观的某些元素,例如“古朴的味道、不要太新、保持一定历史”即可。对此类游客而言,原始元素叠加审美体验使其认为传统村落具有了原真性。该群体接受传统村落的古建筑是原始和现代混合的实际情况,同时又需要满足其对景观审美的需求,从这层意义上说,这是一种从现实状况出发的原真性[31]。

(3)理性認知型。此类游客认为文化或社会是动态发展的,文化意义上的起源或传统本身是个人所处环境和当前需要而发明和建构的[60]。在旅游者看来,景观会随时间演变与功能价值改变而具有原真性。“你看这个环秀楼前面是新的,后面是老的,但是这个新的过了若干年后,过了100年后,也是文物了。比如这个房子是清朝的,对于清朝那个时候的人来说,就是新房子,但是现在看呢,就是文物。”(YK-12)正如Lowenthal提醒我们,我们认为老的东西应该看上去是老的,但是我们忘记了这些原来看上去也是新的[61]。尽管在田野调查中,绝大多数村民认为永兴湖不具有原真性,但游客仍然认为其具有价值。“我们不在意是不是新挖的,有个湖会好一点,像消防水池一样,万一失火,包括宏村那边,有一个大牛,起到了消防的作用。”(YK-19)“它又没有破坏环境,因为,住的地方有水会有灵气。你现在知道是2002年挖的,你的曾孙知道这个是2002年挖的,哎呦,100年历史了,好有历史哦,有什么区别呢。还是我讲的那句话,它给这个东西赋予了时间价值。”(YK-12)可见,景观的功能与意义也构成了游客建构村落原真性的参照。因此,理性认知型游客从时间相对性与景观功能性来理解原真性,它超越了原始想象型与审美现实型游客对过去时空的偏好。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文以黄山市徽州区呈坎村为案例,立足建构主义视角,基于对呈坎村2019—2020年间田野调查资料的文本分析,剖析传统村落旅游者如何形成原真性体验,初步揭示村落、原真性与旅游体验之间的逻辑关系,丰富主位视角下传统村落原真性的研究,并将传统村落此类特殊文化遗产的原真性问题进行概念化思考。

旅游发展下传统村落原真性问题,比文化、遗产或乡村等旅游情景下的更为复杂。其复杂性表现在旅游者原真性体验的呈现,既有文化、遗产旅游中对物质能动性的强调,又与乡村旅游中乡村性密切相关,它是多种要素交互作用的结果。呈坎村案例表明,原真性仍然在旅游者目的地选择中具有作用,体现在旅游者对村落原始特征、反商业化以及建筑特色与文化符号的追寻,旅游者与由目的地出租车司机、客栈主、地方导游等群体构成的文化掮客的互动,在追寻中扮演重要角色。此种追寻在旅游者观看、听讲、行走、拍照等具身实践中得以强化,并在遗产景观、乡村意象、旅游景观与地方氛围、文化独特性的交互品鉴中形成原真性体验。而旅游者对古建筑遗存与低商业化程度的强调,则反映了其偏好以原始想象型,即以静态、“冰冻”过去的方式理解传统村落的原真性。此外,亦有旅游者基于审美现实与理性认知理解传统村落原真性。前者在保持审美的前提下,它混杂了村落的原始特征与现代元素,后者主张村落景观会随时间演变与功能价值而被赋予原真性。

4.2 讨论

原真性作为旅游研究的热点之一,在学界近40年的探讨中涌现了诸多争辩,需更多案例研究进一步回应。此外,传统村落多维属性特征,使以往单一旅游情景下原真性研究,较难充分解释传统村落旅游中的原真性体验。本文一方面回应原真性研究领域中的观点争辩,另一方面打开传统村落此类特殊文化遗产原真性的黑箱,深化对传统村落旅游开发保护中社会性与正义性问题的认识。

首先,呈坎村的案例表明,原真性仍在传统村落旅游者偏好中发挥作用,这回应了旅游者是否重视原真性以及旅游者类型划分的争辩。已有研究中存在着旅游者对“原真性的追寻”与“虚假事件的享受”[41]两种观点,此种非黑即白的论断倾向将原真性视为一种等待被发现的客观事实[29],而忽略了旅游者作为“我者”如何理解特定场域中的原真性。本研究发现,不同于Xie和Wall有关海南民俗村研究发现指出的“旅游者对原真性没有什么概念”[40],可能原因在于两案例中旅游者观光方式的差异,呈坎村受访游客均为自行安排游览活动的散客,而Xie和Wall的受访对象多是自主选择性相对较弱的团体游客。此外,尽管从旅游者类型上看,呈坎村受访游客多是大众观光型游客,但其依然有追寻原真性的渴望。此发现支持了May[42]的观点,即对原真性的追求远超出Cohen[62]划分的特定类型旅游者的群体范围。由此,原真性对旅游者认知、目的地选择仍然重要[32],且应在概念化原真性中增进对旅游现象的理解[33]。

其次,本文以旅游体验切入,打开了传统村落如何具有原真性的黑箱,指出理解传统村落旅游场域的原真性,应当超越主客二分法。正如Cohen指出的,不是个体是否真的具有原真性体验,而是在个体来看,什么使其体验具有了原真性[41]。旅游者在呈坎村的原真性体验是传统村落多维属性与个体的价值观、信念、经验等因素交互的结果。它既有遗产旅游中对物质性(如古建筑)的强调[34],又涉及乡村旅游中对乡村意象的追求[48],同时又叠加了旅游生产者舞台原真性展演的要素。此外,呈坎村案例呼应了DeLyser在美国“鬼城”博迪的发现,即旅游者的日常生活环境、旅游经历以及地方商业化程度等因素亦具有形塑原真性体验的能动性[20]。这已经超越了目的地本身,需从物质性与精神性、主客体相互建构的辩证关系中理解原真性体验。由此,传统村落旅游情景的复杂性,促使透视该情景下的原真性体验,需从人类与非人类行动者交互的关系原真性(relationality of authenticity)[13]中加以理解,应超越以往位居主客二元主义一端的研究范式。实际上,也正是异质行动者之间的关系,将传统村落的多维属性、硬件、软件等要素进行有效整合,从而深化对原真性体验的理解。

最后,从建构主义立场审视传统村落原真性,有助于超越当下保护实践对物质性的强调,从而将社会性与正义性纳入村落开发保护。本研究表明,多数旅游者希望传统村落停留在过去原初状态,这与地方政府聚焦形态样貌保存的实践具有一致性。然而,除物质性要素以外,包含原住民在内的乡村意象、本地居民日常生活实践[63]及主客互动[64]在增强旅游者原真性体验方面已被研究证实。因此,从提升旅游体验进而促进传统村落旅游发展而言,保护原住民栖居村落空间的权利也具有了正当性。在此意义上,思考乡村文化保护与利用的重点应当超越原真保护与创新利用的二分法,而更应关注谁在与为谁原真保护,及其中的权力关系与效应。正如Cole提醒我们,原真性研究不能仅着眼于原真性的“热”“冷”或客观性、存在性的思考,更要关注如何从旅游者原真性体验迈向社区增权与促进公平正义的问题上[65]。沿循此观点,应当从关系性角度,批判性理解以往前后台原真性、原真保护与地方发展的二分法。后续研究可从关系原真性进一步探讨异质行动者之间的权力关系如何影响原真性的建构与再生产,深化对主位视角下传统村落旅游场域原真性的理解。

致谢: 感谢赫尔辛基大学林铭亮博士研究生、中国科学院地理科学与资源研究所徐林增博士研究生在论文修改过程中提供的帮助。

参考文献(References)

[1] 郭焕成, 韩非. 中国乡村旅游发展综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(12): 1597-1605. [GUO Huancheng, HAN Fei. Review on the development of rural tourism in China[J]. Progress in Geography, 2010, 29(12): 1597-1605.]

[2] 徐嵩龄. 遗产原真性·旅游者价值观偏好·遗产旅游原真性[J]. 旅游学刊, 2008, 23(4): 35-42. [XU Songling. Heritage authenticity, preference of tourists values and authenticity of heritage tourism[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(4): 35-42.]

[3] 肖亚平. 传统村落原真性保护研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学, 2016. [XIAO Yaping. A Study of the Protection of Traditional Villages Authenticity[D]. Xiangtan: Hunan University of Science and Technology, 2016.]

[4] 徐嵩龄. 第三国策: 论中国文化与自然遗产保护[M]. 北京: 科学出版社, 2005: 23-49. [XU Songling. The Third National Policy: On the Protection of Chinese Cultural and Natural Heritage[M]. Beijing: Science Press, 2005: 23-49.]

[5] 徐伟, 李耀. 古村落旅游真實性感知的指标构建及评价——基于皖南古村落的实证数据[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 98-102. [XU Wei, LI Yao. Construction of the indicators of authenticity perception in ancient village and evaluation—Based on the empirical data of ancient villages in southern Anhui[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 98-102.]

[6] 冯淑华, 沙润. 游客对古村落旅游的“真实感-满意度”测评模型初探[J]. 人文地理, 2007, 22(6): 85-89. [FENG Shuhua, SHA Run. A tentative study on the evaluation model of tourists perception of the authenticity & satisfaction in ancint village tour[J]. Human Geography, 2007, 22(6): 85-89.]

[7] 戴永明. 基于游客感知的古村落真实性研究: 以西递和宏村为例[D]. 杭州: 浙江大学, 2012. [DAI Yongming. The Tourists Perception of the Ancient Villages Authenticity: The Case of Xidi & Hongcun[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012.]

[8] TUAN Y F. 经验透视中的空间与地方[M]. 潘桂成, 译. 中国台北: “国立”编译馆, 1998: 155-156. [TUAN Y F. Space and Place: The Perspective of Experience[M]. PAN Guicheng, trans. Taipei, China: “National” Compilation and Translation Museum, 1998: 155-156.]

[9] 李连璞. 基于多维属性整合的古村落旅游发展模式研究——以历史文化名村为例[J]. 人文地理, 2013, 28(4): 155-160. [LI Lianpu. Tourism sustainable development of village based on multi-attributes: A case study of national historic cultural village[J]. Human Geography, 2013, 28(4): 155-160.]

[10] FRISVOLL S. Conceptualising authentication of ruralness[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43: 272-296.

[11] 冯骥才. 传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类文化遗产[J]. 民间文化论坛, 2013(1): 7-12. [FENG Jicai. Dilemma and outlet of traditional villages―Also on traditional villages as another kind of cultural heritage[J]. Folk Culture Forum, 2013(1): 7-12.]

[12] 李菲. 名实与真实: 探索“真实性”议题的本土话语分析框架[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 50-61. [LI Fei. The idea of Ming-Shi (名-实) and authenticity: An experimental discourse analysis on“authenticity” in Chinese context[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 50-61.]

[13] RICKLY J M. A review of authenticity research in tourism: Launching the Annals of Tourism Research curated collection on authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2022, 92. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103349.

[14] 赵红梅, 李庆雷. 回望“真实性”(authenticity)(上)——一个旅游研究的热点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(4): 11-20. [ZHAO Hongmei, LI Qinglei. Review of authenticity(I): A hot spot in tourism study[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(4): 11-20.]

[15] 赵红梅, 董培海. 回望“真实性”(authenticity)(下)——一个旅游研究的热点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(5): 13-22. [ZHAO Hongmei, DONG Peihai. Review of authenticity(II): A hot spot in tourism study[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(5): 13-22.]

[16] 黄震方, 黄睿. 城镇化与旅游发展背景下的乡村文化研究: 学术争鸣与研究方向[J]. 地理研究, 2018, 37(2): 233-249. [HUANG Zhenfang, HUANG Rui. Research progress on rural culture in the context of rapid urbanization and tourism development: Academic debate and future research prospects[J]. Geographical Research, 2018, 37(2): 233-249.]

[17] HANDLER R. Authenticity[J]. Anthropology Today, 1986, 2(1): 2-4.

[18] 郭俊義. 海德格尔的技术哲学和世界图景[J]. 科学技术与辩证法, 1999, 16(5): 3-5. [GUO Junyi. Heideggers philosophy of technology and world picture[J]. Studies in Philosophy of Science and Technology, 1999, 16(5): 3-5]

[19] MACCANNELL D. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J]. American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603.

[20] DELYSER D. Authenticity on the ground: Engaging the past in a California ghost town[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1999, 89(4): 602-632.

[21] KOLAR T, ZABKAR V. A consumer-based model of authenticity: An oxymoron or the foundation of cultural heritage marketing?[J]. Tourism Management, 2010, 31(5): 652-664.

[22] 朱健刚. 本真性的共谋: 旅游人类学的反思[J]. 旅游学刊, 2012, 27(11): 17-18. [ZHU Jiangang. Conspiracy of authenticity: Reflection on tourism anthropology[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(11): 17-18]

[23] MACCANNELl D. 旅游者: 休闲阶层新论[M]. 张晓萍, 等译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2008: 19-40. [MACCANNELl D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class[M]. ZHANG Xiaoping, et al, trans. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2008: 19-40.]

[24] 陈宇斌, 翁时秀. 原真性的二元结构——一种现代性视角的解读[J]. 旅游学刊, 2018, 33(1): 86-94. [CHEN Yubin, WENG Shixiu. Dual structure of authenticity: An interpretation in the perspective of modernity[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(1): 86-94.]

[25] 馬凌. 本真性理论在旅游研究中的应用[J]. 旅游学刊, 2007, 22(10): 76-81. [MA Ling. On the application of the concept of authenticity in tourism research[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(10): 76-81.]

[26] RICHARD S. Tourism, Tourists, and Society[M]. Abingdon: Routledge, 2018: 221-248.

[27] 王宁. 旅游伦理与本真性体验的文化心理差异[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 5-6. [WANG Ning. Cultural psychological differences between tourism ethics and authentic experience[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(11): 5-6.]

[28] HUGHES G. Authenticity in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1995, 22(4): 781-803.

[29] WANG N. Rethinking authenticity in tourism experience[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(2): 349-370.

[30] DE ANDRADE-MATOS M B, RICHARDS G, DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA M. Rethinking authenticity through complexity paradigm[J]. Annals of Tourism Research, 2022, 92. DOI:10.1016/j.annals.2021.103348.

[31] REISINGER Y, STEINER C J. Reconceptualizing object authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(1): 65-86.

[32] MKONO M. Authenticity does matter[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 480-483.

[33] BELHASSEN Y, CATON K. Authenticity matters[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(3): 853-856.

[34] CHHABRA D. Authenticity of the objectively authentic[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 499-502.

[35] CHHABRA D. Authenticity and the authentication of heritage: Dialogical perceptiveness[J]. Journal of Heritage Tourism, 2019, 14(5/6): 389-395.

[36] CHHABRA D. Defining authenticity and its determinants: Toward an authenticity flow model[J]. Journal of Travel Research, 2005, 44(1): 64-73.

[37] LITTRELL M A, ANDERSON L F, BROWN P J. What makes a craft souvenir authentic?[J]. Annals of Tourism Research, 1993, 20(1): 197-215.

[38] CAST?RAN H, ROEDERER C. Does authenticity really affect behavior? The case of the Strasbourg Christmas Market[J]. Tourism Management, 2013, 36: 153-163.

[39] JIANG Y, RAMKISSOON H, MAVONDO F T, et al. Authenticity: The link between destination image and place attachment[J]. Journal of Hospitality Marketing & Management, 2017, 26(2): 105-124.

[40] XIE P F, WALL G. Visitors perceptions of authenticity at cultural attractions in Hainan, China[J]. International Journal of Tourism Research, 2002, 4(5): 353-366.

[41] COHEN E. Authenticity and commoditization in tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1988, 15(3): 371-386.

[42] MAY J. In search of authenticity off and on the beaten track[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 1996, 14(6): 709-736.

[43] 邱扶东, 马怡冰. 传统村落文化遗产保护研究综述与启示[J].中国名城, 2016(8): 89-96. [QIU Fudong, MA Yibing. Summary and enlightenment of research on traditional village cultural heritage protection[J]. China Famous City, 2016(8): 89-96.]

[44] XU K, YAN T, ZHU X. Commodification of Chinese heritage villages[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 40: 415-419.

[45] YI X, FU X, YU L, et al. Authenticity and loyalty at heritage sites: The moderation effect of postmodern authenticity[J]. Tourism Management, 2018, 67(8): 411-424.

[46] YI X, LIN V S, JIN W, et al. The authenticity of heritage sites, tourists quest for existential authenticity, and destination loyalty[J]. Journal of Travel Research, 2017, 56(8): 1032-1048.

[47] CHRONIS A, HAMPTON R D. Consuming the authentic Gettysburg: How a tourist landscape becomes an authentic experience[J]. Journal of Consumer Behaviour, 2008, 7(2): 111-126.

[48] JYOTSNA H J, MAURYA U K. Experiencing the real village―A netnographic examination of perceived authenticity in rural tourism consumption[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2019, 24(8): 750-762.

[49] BRUNER E M. Abraham Lincoln as authentic reproduction: A critique of postmodernism[J]. American Anthropologist, 1994, 96(2): 397-415.

[50] GREGORY D, JOHNSTON R, PRATT G, et al. The Dictionary of Human Geography[M]. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2009: 40.

[51] MATLESS D. The geographical self, the nature of the social and geoaesthetics: Work in social and cultural geography[J]. Progress in Human Geography, 1997, 21(3): 393-405.

[52] SUSAN S. Analysis and interpretation of qualitative data in consumer research[J]. Journal of Consumer Research, 1994(3): 491-503.

[53] 邁尔斯, 休伯曼. 质性资料的分析: 方法与实践(第二版)[M]. 张芬芬, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2008: 97-102. [MILES M B, HUBERMAN M. Qualitative Data Analysis: Methods and Practice (the 2nd Edition)[M]. ZHANG Fenfen, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2008: 97-102.]

[54] SUNTIKUl W. Cultural sustainability and fluidity in Bhutans traditional festivals[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2018, 26(12): 2102-2116.

[55] BERGER P L. Sincerity and authenticity in modern society[J]. The Public Interest, 1973(31): 81.

[56] MACCANNELl D. Staged authenticity: Arrangements of social space in tourist settings[J]. The American Journal of Sociology, 1973, 79(3): 589-603.

[57] WAITT G. Consuming heritage: Perceived historical authenticity[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(4): 835-862.

[58] 于祥遠. 掮客在旅游世界中的功能及其演化[D]. 大连: 东北财经大学, 2012: 18-27. [YU Xiangyuan. The Evolutotion of the Brokers Function and Role in Tourism World[D]. Dalian: Northeast University of Finance and Economics, 2012: 18-27.]

[59] TUAN Y F. Language and the making of place: A narrative-descriptive approach[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1991, 81(4): 684-696.

[60] COHEN E, COHEN S A. Authentication: Hot and cool[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(3): 1295-1314.

[61] LOWENTHAL D. Past time, present place: Landscape and memory[J]. Geographical Review, 1975, 65(1): 1-36.

[62] COHEN E. A phenomenology of tourist experiences[J]. Sociology, 1979, 13(2): 179-201.

[63] WANG N. Vernacular house as an attraction: Illustration from Hutong tourism in Beijing[J]. Tourism Management, 1997, 18(8): 573-580.

[64] CONRAN M. Commentary: Beyond authenticity: Exploring intimacy in the touristic encounter in Thailand[J]. Tourism Geographies, 2006, 8(3): 274-285.

[65] COLE S. Beyond authenticity and commodification[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(4): 943-960.

[基金项目]本研究受国家自然科学基金面上项目“旅游发展下的古村落社会生态系统演进机制研究”(41771156)和湘潭大学博士科研启动项目(KZ08083)共同资助。[This study was supported by grants from the National Natural Science Foundation of China(to KONG Xiang) (No. 41771156) and the Doctoral Research Initiation Project of Xiangtan University (to YUAN Chao) (No. KZ08083).]

[作者简介]袁超(1990—),男,安徽淮南人,博士,讲师,研究方向为文化地理与乡村旅游,E-mail: yuanccg1992@163.com;孔翔(1975—),男,湖南长沙人,博士,教授,研究方向为地方产业与文化空间演变,E-mail: xkong@bs.ecnu.edu.cn,通讯作者;陈品宇(1991—),男,广西玉林人,博士,讲师。

Abstract: Although authenticity is a hot topic in tourism research, it is seldom discussed in the context of traditional village tourism, which is an important type of rural tourism that is developing rapidly in China. The lack of discussion on the authenticity of traditional village tourism in existing studies is not only inconducive to promoting an in-depth understanding of the issue of authenticity in tourism research, but also hinders local understanding of the authenticity of cultural heritage sites such as traditional villages.

In contrast to unitary tourism concepts such as culture and heritage, traditional villages feature the multi-dimensional attributes of rural settlement, cultural heritage, and tourism resources, making their authenticity more complex. Previous studies on the authenticity of traditional villages have mainly focused on the technical level, and have paid less attention to the internal relationship between traditional villages and authenticity. In other words, the question of why and how traditional villages are authentic has rarely been explored. More importantly, existing research on the relationships among villages, authenticity, and the tourism experience is not sufficiently thorough. Questions such as how tourists understand the authenticity of traditional villages and whether authenticity is a factor influencing tourists to choose traditional village tourism destinations require further investigation.

Therefore, considering the typicality of traditional villages, the status of tourism development, and the relevance of authenticity issues, we selected Chengkan village, Huizhou district, Huangshan city, Anhui province, China for a case study. By analyzing text obtained through interviews and observations during a field investigation from 2019 to 2020, and using an attribute-hardware-software research framework, we examined tourists emic authentic experiences from the perspective of constructivism. First, we analyzed the role of authenticity in tourists destination selection. Next, we conceptualized the factors that influenced tourists to form their initial opinions. Finally, we reflected on how tourists construct the authenticity of traditional villages in the coding process.

Through text coding, comparison, and analysis, we found that tourists choice of destination is influenced by authenticity, which is reflected in their pursuit of original village characteristics, anti-commercialization, architectural features, and cultural symbols. The destination culture brokers who interact with tourists play an important role in this process. The tourists pursuit of authenticity is facilitated by activities such as walking, listening to lectures, and taking photographs, which provide an authentic experience in the form of interactive appreciation of the heritage landscape, rural image, tourism landscape, local atmosphere, and cultural characteristics. In undertaking this process, tourists prefer to understand the authenticity of traditional villages in terms of a static, frozen past. In addition, based on differences in the ways in which tourists construct authenticity, we divided them into three types: Primitive imagination, aesthetic reality, and gradual change. The results of our study provide a deeper understanding of various viewpoints in relation to authenticity research and contribute to the academic discussion on how to understand the authenticity of special cultural heritage sites such as traditional villages in the context of tourism development.

Keywords: authenticity; tourism experience; constructivism; traditional villages; Chengkan village

[責任编辑:王 婧;责任校对:郑 果]