重新发现附近:惯常环境下的城市微旅行体验研究

薛岚 张静儒 韩佳妍

[摘 要]旅游活动往往发生于非惯常环境,是对日常生活世界的暂时性逃离。在大部分旅游定义中,非惯常环境或者异地性都是不可或缺的元素。文章通过对新兴旅游活动——城市微旅行的探索性研究重新审视了这一传统观点。文章以上海城市微旅行活动的本地参与者为研究对象,通过参与式观察和深度访谈等数据收集方法重点剖析了惯常环境中旅游体验的实现方式以及游客参与其中的过程与意义。研究发现,城市微旅行的兴起,消解了旅游活动与惯常环境的对立关系。有别于非惯常环境中的旅游体验,城市微旅行将旅游活动嵌入惯常环境之中,参与其中的游客通过审视日常生活世界重建与周边环境的联结,重塑日常生活中的自我意识与身份认同。

[关键词]惯常环境;城市微旅行;旅游体验;日常生活

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0127-10

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.05.012

引言

体验被许多学者认为是旅游活动的内核[1-2]。从现象学的意义上讲,体验强调主体的在场性,是主体“与世界、身体和他人建立联系”的生命历程[3]。这种联系具有双向性,是主体向环境主动尝试和环境向主体施予作用的互动结果[4]。在此基础上,谢彦君将旅游体验定义为处于旅游世界中的游客在与其当下情境深度融合时所获得的一种身心一体的畅爽感受[5]。这一定义中最值得注意的一点是,旅游体验发生在独立于日常生活世界的旅游世界里。谢彦君认为,虽然旅游作为一个看似具有开放性的人类行为,实际上是被构筑在一个相对封闭的世界中[6]。这个世界虽然可以看作是我们生活世界的延伸,但它在主体意义上有其明确的边界,有着不同于日常生活世界的结构和规则。旅游者在这个与日常生活迥异的世界里思考、行动、感受,并生成意义。除了学术层面上的定义,技术层面上官方对旅游行为的统计也将“异地性”或“非惯常环境”作为区分旅游与其他休闲活动的核心特征之一,如世界旅游组织在对旅游进行操作性定义时强调,旅游活动是游客“到其惯常环境以外的其他目的地逗留不超过一年”的行为[7]。

然而随着社会流动性的不断增加,以及旅游新业态的不断涌现,基于日常环境的休闲活动呈现出多样化、场景化、沉浸化的趋势,人们的日常生活与旅游活动之间的边界也越来越模糊[8]。尤其是在新冠疫情的背景下,疫情防控的常态化约束着中长途旅游的发展,基于惯常环境的休闲旅游活动因其本地化形式赋予的便捷和安全,受到了越来越多的关注。其中,城市微旅行的兴起即是这一趋势的典型表现。城市微旅行最早在欧洲伦敦、巴黎、柏林等城市兴起,被称为都市行走之旅(urban walking tour)或城市行走(city walk),指在较短时间内(多为半天)以步行的方式游览城市街区的活动,且参与者以本地居民为主[9]。此种旅游活动在2015年前后进入国内市场,首先在上海出现,于近几年扩散到北京、广州、南京等城市,成为城市文化深度旅游的代表[10]。本研究即以上海城市微旅行活动的本地参与者为研究对象,探究旅游体验如何在惯常环境中成为可能,以及游客参与其中的体验和收获的意义。

1 文献综述

1.1 (非)惯常环境

自世界旅游组织将惯常环境这一概念引入旅游定义,国内外学界对于如何界定惯常环境一直有所争议。在世界旅游组织的定义里,惯常环境对应的是个体常规生活的地理边界[7]。在实践中,人们通常以距离或行政区划作为标准来划定“惯常”与“非惯常”环境的边界。但这一操作因其武断性而遭到许多学者的批评与质疑[11]。如Smith指出,距离尺度的阈值划定直接决定了部分类型的活动是否被纳入或排除出旅游的外延,进而影响我们对旅游影响的评估[12]。在这个意义上,由谁决定以及如何决定“什么是旅游”便似乎成为了一种权力游戏。

因此,一些学者尝试引入空间因素以外的其他因素来界定惯常环境。如Govers等借用地理学中的两个重要概念——地方与空间的辩证关系,指出一个被认为惯常的环境,其要点不仅仅在于空间本身,更在于个体对该空间的意义建构,包括个体在其中的实践、感受与想象[11]。从日常生活实践的角度,张凌云将惯常环境划分为3个部分:个体的日常工作(学习)环境、日常居住环境和日常人际交往环境[13]。陈海波则进一步提出了惯常足迹环境和惯常非足迹环境的概念[14]。前者是指个体日常生活主要的涉足或视线范围,是惯常环境的核心;而后者对于个体来说是仅具备一定认知但尚未涉足的环境。因此,惯常环境的界定离不开主体性的介入。

随着社会的变迁,惯常环境与非惯常环境之间的边界也在不断变化。在传统社会中,个体的日常生活实践往往被限制在特定空间范围内,空间距离是人们建立熟悉感最重要的约束条件[15]。然而,在现代社会中,随着社会(物理的和信息的)流动性的增加,个体惯常环境的范围得到了极大扩展。一方面,第二居所、旅居等新兴移动形式的出现,代表着个体惯常体验的空间性延伸[16]。另一方面,网络信息技术的高度发展,使远方的世界以大众媒体为中介侵入到个体日常感的建构过程,代表着个体惯常体验的认知性延伸[17]。但这也带来了如Giddens所说的“现实倒置”,即我们对世界和环境的熟悉感更多地不是建立在现实本身而是在媒体对其的表征之上,这最终导致现代个体的日常体验与现实环境之间的联系被慢慢消解[17]。此外,社会人类学家项飙也提出了“附近的消失”这一概念1,指出现代社会的快节奏生活以及建构于网络的虚拟世界,使越来越多城市居民对周边生活环境抱有陌生感。人们越来越关注自我和大世界,却越来越对附近和城市的变化缺少关心。因此,惯常环境与非惯常环境之间的传统二元对立关系开始受到挑战2。

1.2 旅游体验与(非)惯常环境

在大部分的旅游定义中,非惯常环境或者异地性都是不可或缺的元素[14]。相较惯常环境,非惯常环境更易带给人新异性和非功利性的體验[14]。而旅游本身就是体验差异、追求愉悦的活动,是一种脱离日常性的特殊体验。它让旅游者逃离日常生活的束缚,践行反转的仪式(ritual of reversal)[18],众多旅游体验理论如Graburn的“神圣的旅程”(the scared journey),Turner的“阈限”(liminality),以及Jafari的“跳板隐喻”(the metaphor of the springboard),都是对这一特征的强调[18-20]。

但是,惯常环境是否就一定不能带来非日常性体验呢?在这一点上,人类学独特的方法论提供了有益的启示。传统人类学虽然肇始于对异文化的研究,但当代人类学已将越来越多的精力转向对本文化的批判理解。为克服因过度熟悉而造成的对本文化的麻木和迟钝,陌生化(defamiliarization)成为了人类学的基本批评策略[21]。所谓陌生化,从字面意义上讲,就是指把熟悉的事物变得陌生。黑格尔曾提出过“自动化-陌生化”这一二元对立概念,认为人们往往忽略那些我们假定已经熟悉的事物,但实际对它并不真的了解,因此“对于一个表象的分析……不外是扬弃它的熟悉的形式”[22]。陌生化可以看作是一种文化自反性的手段。陌生化的目的,即通过对常识进行分解和重估,以实现对我们的惯常思考和观察方式进行刺激。

旅游者与人类学者的相似性,在很多研究中都被反复提及[23-24]。Urry和Larsen在《游客凝视》一书里就将人类学凝视看作游客凝视的变体之一[25]。持有人类学凝视的游客能够通过观光的方式,在意义和符号的历史阵列中对自身进行定位,重构自身与环境之间的关联。Urry和Larsen还指出,在后现代社会,游客凝视不再与日常生活相分离,它成为了后者的一部分[25]。游客凝视正在通过将家乡地理的异域化(exoticized)消解着家与远方的边界[8]。本文所聚焦的城市微旅行,就是一种发生于惯常环境中的具有人类学意味的典型的游客凝视行为。

1.3 城市微旅行

城市微旅行是近年来在国内一二线城市兴起的一种新兴旅游业态,其对应的是英文语境中的“城市行走”。城市微旅行这一本土化名称因迎合了“微时代”的文化潮流,而被国内大多数旅游从业者所接受和使用。“微时代”在中国的文化学起点往往被认为是“微博”的诞生,其所强调的“微”被认为是后现代社会的一种特征性文化要素,体现于个体碎片化的日常体验和审美取向[26]。城市微旅行中的“微”也被认为是其区别于传统旅游形式的核心特征。在时间特征上,城市微旅行充分适应了城市居民碎片化的生活作息,游览时间远低于传统旅游类型(通常不超过半天);在空间特征上,城市微旅行往往以城市的某一空间片段(如小尺度的城市街区)为游览对象,通过主题化解说重构城市形象,具有去景区化的倾向;在产品价格上,城市微旅行定价通常低于传统旅游产品(多数路线不足百元),具有“微消费”的特征;在游客行为上,城市微旅行游客的参与决策往往具有即兴性和无计划性,参与动机以休闲、体验与社交为主[27-29]。总体来说,城市微旅行是个体利用碎片化的“微时间”,在城市的“微空间”中进行即兴“微消费”的一种具有后现代性特征的旅游方式。

当前,国外已有部分学者开始关注这一领域,并展开了实证研究[30-34]。这些研究认为,城市微旅行能帮助城市发展历史感、地方感,凝聚城市认同,而游客在城市微旅行过程中也能发挥能动性,主动感知、体验与思考,并重构其所在城市空间的意义。如Borer强调从感官角度研究城市生活的重要性,他认为个人或群体会调动视、听、嗅、味、触五觉和一切相关知觉,去感受及认知城市[31]。而有向导的城市微旅行应该被看作一种社会干预方式,它可以重新建构参与者对文化遗产的理解,启发他们对日常城市生活中具历史和纪念意义的景观的思考[32];它可以使人们和地方联结更紧密,培养更强的归属感[33];它也有助于增添城市的活力和真实性,并消除人们对城市的普遍误解[9]。其中,城市微旅行的导游们扮演着“城市炼金师”(urban alchemists)的角色,他们通过神话、口述历史等具有启发性的故事,帮助参与者转变对城市的陈旧印象,成为更好的城市居住者[34]。

总体来说,城市微旅行是一种适应现代都市生活的新型旅游方式,而学界对城市微旅行的研究尚处起步阶段,特别是国内学者主要仍聚焦在其形式与内涵的讨论上[27-29],缺少对城市微旅行的本土实证研究,也忽视了城市微旅行对传统旅游形式的超越所带来的理论价值。因此,本研究将以上海的城市微旅行活动为研究对象,从旅游体验的视角出发,以惯常环境为理论切入点,探究旅游体验是如何在惯常环境中成为可能,而游客又是如何在其中发掘体验的过程和意义的。

2 数据收集与分析

上海是国内城市微旅行的兴起之地,亦是发展最快、最为成熟的城市。在行业发展和产品经营上,上海有稻草人旅行、游侠客、上海城市考古、心城市、上海徒步光影等众多提供城市微旅行产品的企业。在政策和配套服务设施上,上海市文化与旅游局自2018年陆续推出多条城市微旅行路线,开展“建筑可阅读”活动,推进历史建筑对外开放,鼓励市民和游客漫步城市,深度体验城市文化。鉴于上海城市微旅行行业的领先地位,本研究以上海为案例地开展调研。

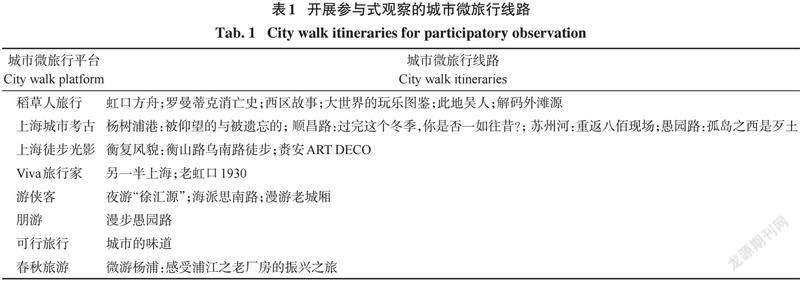

2020年10月—2021年7月期间,研究者采取参与式观察、深度访谈和非正式访谈等多元数据收集方法对上海市多个企业的城市微旅行活动进行了深度调研。其中,通过参与式观察共对市场上20条城市微旅行线路进行了跟踪考察,涉及8个城市微旅行企业,主题涵盖建筑(如大世界的玩乐图鉴)、街区(如愚园路、顺昌路、思南路)、主题文化(如城市的味道、罗曼蒂克消亡史)、历史事件(如虹口方舟、重返八佰现场)等,如表1所示。研究者直接报名参与城市微旅行活动,以游客身份行走线路、聆听讲解,与解说员和其他游客非正式交流,并在参与完成后记录行程中值得关注的细节,共形成约2万字的观察笔记。

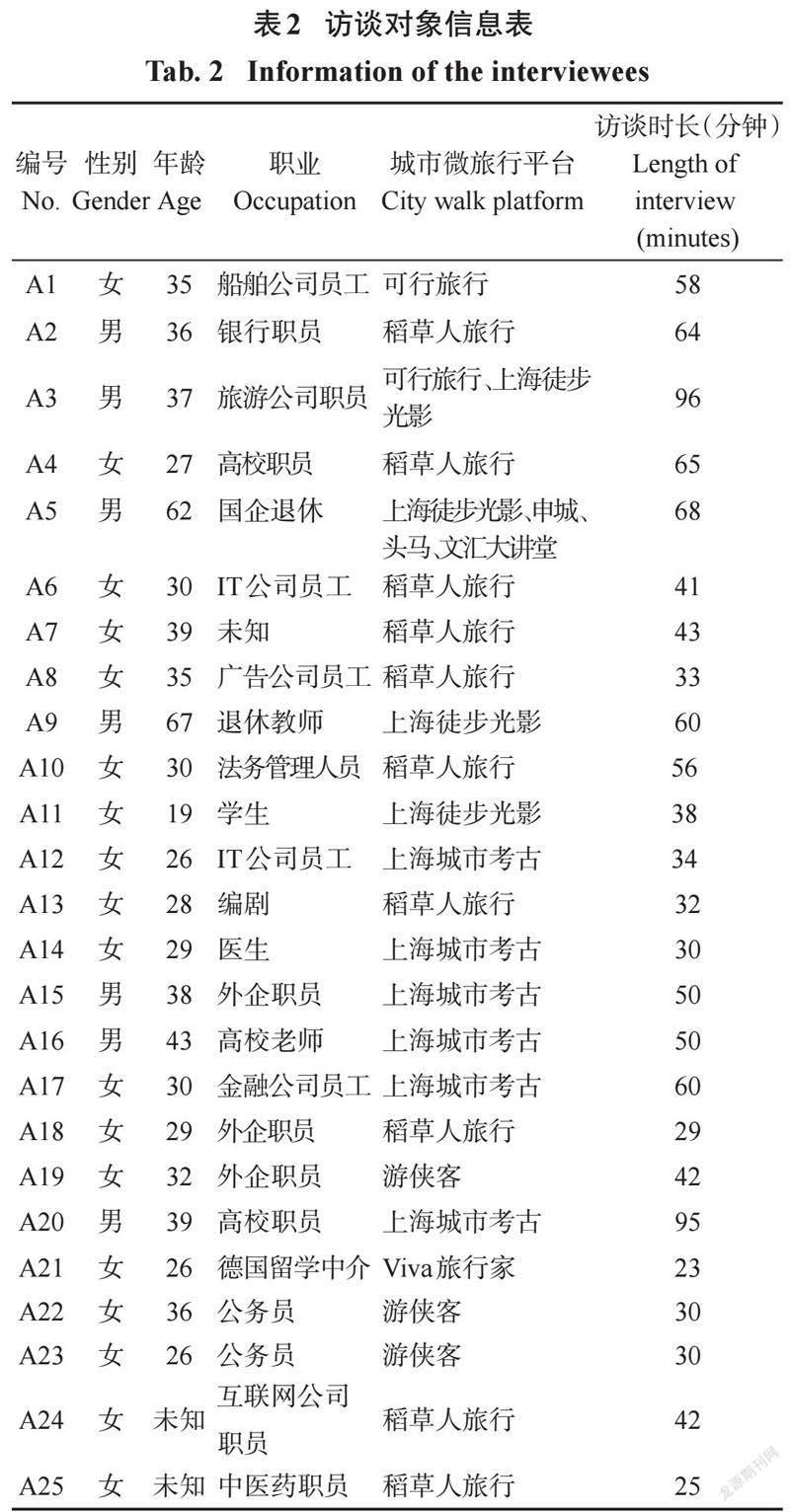

此外,研究者通过立意抽样和滚雪球抽样的方式对25名参与城市微旅行活动的本地居民进行了深度访谈,涵盖不同企业、职业和年龄段的游客,访谈时长从20至100分钟不等。访谈对象皆为上海本地居民或在上海生活10年以上的外来移民,其中,本地居民21人,居住10年以上的外来移民4人。访谈对象的性别、年龄、职业、参与微旅行活动的平台以及访谈时长如表2所示。访谈问题分为3个模块:首先是访谈对象的个人情况,涉及工作、兴趣爱好、在上海的生活经历、对上海的认知等;其次是访谈对象参与城市微旅行活動的体验,涉及参与动机、旅游线路、解说体验、与日常生活的区别、与异地旅游活动的区别、印象深刻的体验等;最后是访谈对象参与城市微旅行活动的前后变化,包括个人生活状态、生活观、价值观,以及对上海城市的看法/感情等。经得受访者同意,访谈者对访谈全程进行录音,并在访谈结束后转化成文字稿,共获取访谈文字稿约18万字。此外,研究者还对10位城市微旅行线路解说员进行了正式访谈,访谈文本作为补充资料,用于进一步了解城市微旅行游客的群体特征以及游客的参与动机与体验。

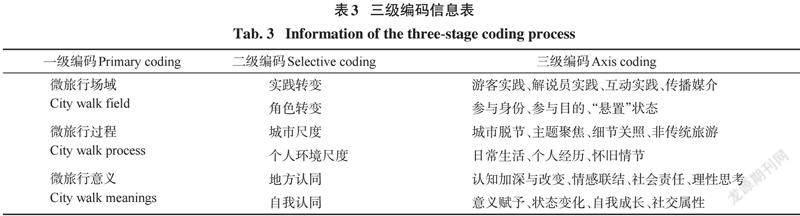

本研究采用质性研究中经典的迭代分析范式(iterative analysis)[35],将数据分析贯穿整个研究过程。在数据收集阶段,通过参与式观察和正式/非正式访谈,研究者得以持续观察和总结城市微旅行活动的特征,使数据收集与反思批判之间实现协商互动,并形成详细的田野笔记;数据收集完成后,研究者进一步对所有访谈文字稿、田野笔记以及观察笔记进行整理与多级编码(表3),最终归纳出城市微旅行特征的3个维度,分别为场域、过程和意义,并将其与非惯常环境下的旅游体验进行比对。以下研究发现将对3个维度进行详细讨论,惯常环境与非惯常环境的旅游体验对比将在研究结论部分展开。

3 研究发现

3.1 城市微旅行场域:嵌入日常生活的旅游世界

对于现代城市居民,日常生活是常规的,琐碎的——相较于传统社会具体而意味丰富的每日生活(daily life),现代社会的日常生活(everyday life)是机器般、单调乏味的 [36]。身处其中的居民往往因为习惯而忽视日常生活所展开的环境与细节,将其视为一种背景和必然,正如一位受访者所言:“你平时就不大会去在意的这样一个场景……(平时通过一个街道)其实不大会关注周围发生了什么样的事。”(A11)传统旅游活动为了打破日常生活的单调节奏和熟悉感,采取在空间上远离日常世界的方式赋予参与者独特、新奇的体验。而城市微旅行活动则通过一系列仪式化的旅游实践,使日常世界成为游客凝视的对象,实现人类学意义上的“陌生化”,从而构建出一个嵌入日常世界中的旅游场域。

具体来看,微旅行活动通过划定出独立且整体的时间片段,以城市漫步、驻足、凝视、聆听、提问、思考等非惯常实践方式,区别于工作、学习、通勤、社交等日常生活实践,使旅游活动在惯常环境中得以发生。根据对多条线路的观察和参与者访谈,研究者发现城市微旅行是一个极具仪式化的旅游活动,通过行前破冰、行中问答、行后感悟分享等环节调动游客的主体性和参与感;通过讲解手册、旧照片、旧物件、老音乐等符号化手段营造跨越时空的共同在场。这些实践形成一种分隔仪式,使参与者从原本正常、稳定的生活世界和社会结构中分离出来,进入一个暂时的、反结构的阈限状态。以上实践的发生离不开解说员在线路安排和解说内容方面的精心设计与全程引导,正如一位受访者所言:“领队给我的感觉是我们两个是同处在舞台上的人,然后我们在共同完成着旅行这样一个舞台。”(A8)因此,与异地旅游所强调的环境改变不同,城市微旅行更强调解说员引导下的实践改变。

借助于日常生活向旅游活动的实践转变,城市微旅行游客完成了角色转变,从一名日常生活的参与者转变为观察者,改变其对日常环境习以为常的态度,如一位访谈对象提到:“其实我以前就住在附近或者工作(在附近),我从来没有想到原来这个地方会有这么多故事,今天通过你的解说,突然就知道了很多不同的东西。”(A22)伴随着参与者的角色转变,城市环境从生活背景转变为观察对象,城市行走也从达到目的的过程转变为目的本身,如多名受访者提到:“因为我们平时走在路上都会有一定的目的性,就是这个街道并不是本身的目的而只是一个过程,只是要穿过去从而到达你的终点……但是当我们把这个街道本身作为一个目的的时候,我们就能去仔细地剖析它。”(A13)借助这种与日常生活分离的观察者角色,城市微旅行参与者暂时摆脱了社会结构赋予他的身份象征和社会联结,成为“存在于非正常时间中的非正常人”[37],从而进入一种身份上模棱两可(betwixt and between)的“悬置”状态[18]。如一名访谈对象提到:“我是更倾向于把(微旅行)理解为某种社会实践,就是我是作为某种社会实践的参与者……一个知识的接收者,以及吸收者,然后把他们在脑子里进行一个综合和思考。不像是城市居民,但也不是很像一个纯粹的旅游者。”(A8)

3.2 城市微旅行过程:重构日常环境的多重关联

在现代社会大规模城市更新和快速生活节奏的包裹之下,久居其中的城市居民一定程度上经历着与周边环境的失联和脱节。一方面,快速的城市变迁使许多属于这个城市的历史印迹被不断抛下,造成本地居民对所居城市的怀疑和不适。他们目睹或亲身经历了老居民区的拆除,与之相关的生活方式、回忆甚至是城市的独特气息失去根基,如有访谈对象提到:“老城厢都拆完了,这是整个上海她原来的底蕴。”(A15)另一方面,作为改革开放的桥头兵,上海在过去40年里承接了大量涌入的外来移民,带来的人口结构变化让本地居民有一种格格不入的感觉:“日常生活中接触到的人更多的都是一些上海以外的人,他们在上海求学之后留在了上海工作,而上海的本地人就是感觉在逐渐地被稀释掉。”(A6)

城市微旅行活動为参与者提供了一个重新认识所在城市和日常环境的契机,使参与者在解说员的带领下发掘城市的角落和细节,聆听它们的过往与现在,重构与周边环境的关联(environmental connectedness),具体体现在城市尺度和个人环境尺度两个层面。从城市尺度来看,城市微旅行使参与者在移步换景间加深了对上海这座城市的理解:“感觉对上海的历史更加了解,建筑和街区的故事,还有上海一直以来贯彻的海纳百川的理念。”(A11)与异地旅游活动聚焦于著名的景点和吸引物不同,城市微旅行往往刻意避开著名景点,如上海城市考古的线路“顺昌路:过完这个冬季,你是否一如往昔?”带领游客探索即将拆迁的顺昌路居民区。“外滩背面:其实还有另一个外滩”刻意避开了外滩沿江的区域,选择外滩背面的市民生活空间等。正是对这些寻常巷陌而非热门区域的探索,让参与者对城市的了解不再浮于表面,而是更加系统和深刻。与异地旅游相比,受访者认为微旅行更加“有特色”“有深度”“没有太强的功利性”并能“学到很多东西”(A6、A13);惊讶于“一栋非常不起眼的小楼,背后有那么多的故事。”(A21)此外,解说员采用的主题化线路、故事讲解、空间聚焦、细节关照等解说策略进一步促进人与环境联结的建立,如有受访者谈到:“它不会像平时也是只是路过那样,然后就没有什么直接性的联系,但是现在我和这些地方不管是建筑也好,还是这边的生活的居民也好,其实是被一个个故事联系在一起了,然后我会和这边有一些联结。”(A14)

个人环境尺度方面,城市微旅行活动能够帮助参与者实现与个人成长经历和生活环境的联结,尤其是去到自己生活过的区域,会产生很强的代入感。借助解说员的系统讲解,城市微旅行活动对个人本已麻木的日常环境进行分解和内容填充,达到重新认识环境的目的:“因为我之前小的时候走这条路,就觉得这条路挺漂亮的……(解说员)会跟你讲这边都有什么故事,感觉我还真有一种重新认识这块地方的感觉。”(A17)即便不是自己以往的居住环境,相同类型的生活方式也会让参与者勾起满满的回忆:“经过一些社区看到很多老一辈的人,还是延续着以前那种邻里的热情、互帮互助,很怀念这种氛围(从前的生活氛围)。”(A6)行走过程中,解说员也会引导游客关注偶遇的日常生活符号,如传统美食(阿姨奶茶、力波啤酒、正广和汽水)、老物件(老虎灶、棕绷、旗袍)、街道景物(小店、水井、门窗、石碑、地界)等,激起他们强烈的记忆共鸣和怀旧情绪。Tuan认为,怀旧是恋地情结的核心要素之一[38],城市微旅行将个人与过往生活紧密联系起来,在持续向前的城市变迁中为个人提供了歇脚和回溯的时空,牢固了其在城市生活的根基。因此,与非惯常环境的旅游体验强调对未知世界的探索不同,城市微旅行体验强调对日常生活环境的“再熟悉化”,既包含对当下生活环境的再熟悉,也包含对过往生活环境的再联结。

3.3 城市微旅行意义:重构现实状态的身份认同

传统旅游研究认为,旅游活动发生于非惯常时空,通过与日常世界拉开距离,重新赋予日常生活意义[11]。而发生于惯常环境的城市微旅行,虽然具有时间和空间上的局限性,凭借其深度的文化体验及与日常环境的多重关联,仍然带给游客多重意义,重塑其在日常生活中的身份意识,即包括与所在城市的地方认同,也包括自我意识唤醒后的自我认同。此外,与日常生活的不可分割性,也体现在城市微旅行所提供的社交、学习、灵感启发等机会,为参与者带来更加多元化的价值体验。

关于地方认同,人文主义地理学家认为地方是被人的意义与情感所建构的产物,日常生活中个体与地方之间的情感联结被认为是人们“在世”(being in the world)的方式[38-39],与异地旅游对日常生活的逃避不同,城市微旅行使参与者重新审视日常环境,通过了解以致认同,正如一名受访者分享其参与活动后的感受:“和城市的距离更近了,更了解这座城市了,更属于这座城市了。”(A7)对于土生土长的上海人来说,城市微旅行是一次情感加深的过程:“不仅仅是一个我家所在的地方,还是一个我祖祖辈辈生活的这样的一个地方。”(A6)而对于定居多年的新上海人来说,也转变了一些偏见和看法,更加认可上海:“不是我想象的那种冷漠的、疏离的、无情的那种水泥森林,也有它温情的一面。” (A13)对于城市的身份认同还展现在行动上,如有受访者表示,城市微旅行让他们更愿意在日常生活中展现作为上海人本地的特征,如常说上海话。

此外,城市微旅行在认知上激活了参与者作为生活于地方中的行动者的主体性和能动性。通过将旅行设置在城市变迁的议题下,解说员传达出对城市发展的担忧和责任,无形中感染了游客:“(解说员)给我的感觉很有社会责任感……可以感觉到一个比较浓厚的那样的一种忧患意识,他是真的在为上海的这座城市的一些街道的消失去而感到担心。”(A12)通过对普通居民小区,包括待拆迁小区的走访和考察,参与者近距离接触到被现代城市发展裹挟中的普通居民生活,开始认真思考城市发展与保护的平衡,而这种思考因为城市微旅行的系统性解说变得更具理性,如一位访谈对象发问:“要有一种比较良性的看待城市发展的方式,如果它是不好的现象,它为什么会造成这样不好的现象?有没有改善的方法,或者说它的将来会不会变得更好?大家不能一直停留在批判或对现状的抱怨,这其实也是无济于事的。”(A12)

自我认同方面,城市微旅行强化了参与者的主体意识,使个体积极调用自反性(reflexivity)以重新获得对生活的支配感,从而改变其活动结束后的行为意识。现代性和城市化所带来的高强度工作节奏使个体的生活高度程式化,从而长期处于“未反思的迁就”(unreflective accommodation)状态,挤占了自我意识的空间[40]。而城市微旅行通过对日常生活的观察和思考,使参与者认识到自己才是社会生活的主体,而非被结构化的客体。这种自我意识体现在对生活节奏和内容的把控上,如刻意放慢生活的脚步:“通过这次旅行我觉得生活节奏可以稍微放慢一点,不会急着赶各種各样的事情。给自己充足的时间。”(A11)如对生活环境细节的留意和关注:“从不同的角度去留意一下建筑”“(解说员)说完(阴井盖)以后,我看了一个星期的阴井盖。” (A17)一些受访者体会到普通居民生活中“日常性”的价值,开始思考人生的意义,将目光投向过好当下生活:“人生总是会有一些缺憾的事情,但是经过微旅行,看得比较多了,就觉得自己和这个社会相比,好多了,就是应该要知足,不应该再有更多的失望,应该随遇而安……”(A19)

此外,对一些受访者而言,城市微旅行的过程和目的并不局限于休闲和放松的范畴,而是与工作、学习,社交紧密相连,嵌入个体的生活情景之中,促进自我成长与进步。如一位大学思政课老师通过参与城市微旅行丰富课堂案例,积攒实地考察线路;一名城市微旅行爱好者通过参与活动积攒照片素材,用于未来的书籍出版;一名编辑将城市微旅行作为观察生活、激发创作灵感的重要渠道。“只有你亲身实地去体验场景,然后你才会把自己想象成是在那里长期活动的人物,这样的话你跟你笔下的人物就会有一种共情,所以你就可以有能力去塑造出他们的生活环境,或者说他们比较全面的人物性格。”(A13)更为普遍的是,城市微旅行为参与者提供了一个优质的社交平台:“交到几个好朋友,大家经常约city walk,都是这方面的爱好者,活动散了再约出来吃个饭喝个酒。”(A6)总之,城市微旅行是一个关怀城市和关怀自我的过程,是一个与现实生活紧密相连的过程。

4 结论与讨论

旅游往往被认为是暂时离开惯常环境的活动,即游客“从熟悉的地方,到遥远的地方,再回到熟悉的地方”的过程[41]。本研究通过对城市微旅行的研究重新审视了这一传统观点,并指出城市微旅行的兴起,消解了旅游活动与惯常环境的对立关系。城市微旅行所提供的旅游产品往往是以城市的某一空间片段为对象。对本地居民来说,这一空间片段是其本身的生活或通勤空间(即惯常足迹环境),抑或是其较少(或尚未)涉足但与其日常生活相似、具备一定心理熟悉感的空间(即惯常非足迹环境)。因此,在城市微旅行中,旅游体验的实现并未脱离熟悉的日常生活世界,而是嵌入其中。与传统的城市休閑散步不同,城市微旅行参与者在解说员的引导下,借助一系列有别于日常生活的旅游实践(如漫步、驻足、凝视、聆听、提问、思考等),践行人类学意义上的“陌生化”,实现从日常生活参与者到旅游者的身份转变,使旅游活动在惯常环境中得以实现。

与传统的异地旅游体验相比,城市微旅行中的旅游体验呈现出诸多特点和差异。简单来说,非惯常环境中的旅游活动表现在游客通过远离琐碎的日常生活,寻找远方的中心(center out there)并觅求生命的意义和存在的本真[41-42];而城市微旅行则将旅游世界嵌入惯常环境之中,参与其中的游客通过审视日常重建与周边环境的联结,重塑日常生活中的自我意识和身份认同(图1)。因此,如果说非惯常环境下的旅游体验是理想的、批判的、彻底的和出世的,惯常环境下的城市微旅行体验则是现实的、折中的、温和的和入世的。如果说传统的异地旅游是对现代生活的拒斥,城市微旅行则代表着对生活状态的积极应对,赋予参与者重新获得在所在城市生活下去的信心和确定性。

因此,本研究认为城市微旅行的核心意义即在于使个体重新发现惯常环境的价值,重构其与惯常环境的关联。惯常环境既是空间意义上的概念,也是心理意义上的概念。一方面,快速的城市变迁使得客观的城市环境不断被更新,身处其中的本地居民逐渐失去了与惯常环境的联结。另一方面,惯常的心理体验往往意味着未反思的迁就,即高度程式化的生活方式带来的对自我意识空间的挤占、对日常生活和周围环境的麻木[40]。而现代性和城市化引起的现代社会加速使这种心态变得更加突出。此外,网络信息技术和大众媒体的发展所带来的现实倒置和附近的消失,把远方世界变得熟悉的同时,也在不断消解着我们与周围环境的关联。现代都市中的个体热衷于追求“诗和远方”,而惯常环境和日常生活的价值则逐渐被忽视。本研究所关注的城市微旅行既是应对这一问题的反结构实践。在城市微旅行的场域中,游客在解说员的引导下将惯常环境从生活背景转变为观察对象,通过对日常生活进行人类学意义上的凝视,挖掘日常环境的细节与背后的故事,从而实现对惯常环境的“重新发现”,进而抵抗附近的消失。虽然面对现代社会的诸多问题,旅游终归是保守而非革命性的[43],但它的存在体现出参与者的主体性和能动性。本研究发现,城市微旅行带给游客的意义不仅是旅游世界中的暂时满足,而是延续到日常生活世界,重塑其行为意识和生活态度。

诚然,城市微旅行对其参与者的积极意义是显而易见的,但其存在也并非无可辩驳。例如,城市微旅行将漫步都市的活动包装成为商品进行售卖(游客需要付费参加),体现出其亦难逃资本主义笼罩下现代商品交换的命运。此外,城市微旅行在多大程度上打扰了被观察和被凝视的城市居民,还有待进一步观察。虽然与陌生人共处是城市生活有别于乡村生活的基本特征[44],但城市居民对生活私密性的重视和难以从微旅行获取任何经济利益的现实,也增加了其对微旅行活动的敏感性和排斥性。再次,参与城市微旅行的游客也并非完全是精神层面上的追求,他们也兼具世俗化的爱好和目的,如健身、放松、娱乐等。因此,本研究对其旅游体验的刻画具有一定的片面性,未来研究应考虑从其他方面探索城市微旅行作为旅游体验的特征与意义。

本研究还希望指出“惯常环境”这一概念在理论和实践上的复杂性。一方面,关于惯常环境与非惯常环境的划分不仅与空间尺度有关,还与主体性的介入有关。而在不同的语境中,主体对于环境的熟悉感具有一定的动态性和相对性。如在城市微旅行中,游客往往是在城市尺度上重构其环境关联与地方认同,所以在这一语境下,其惯常环境的尺度是城市本身。但在其他语境下,这一尺度则可能发生变化。另一方面,既然城市微旅行使得旅游活动在惯常环境得以实现,那么应该如何区分旅游世界与日常生活世界呢?答案也许并不在于非惯常环境,而在于“非惯常体验”。这也是未来关于旅游体验“非惯常性”探讨可以继续深入的话题。

参考文献(References)

[1] 谢彦君. 旅游的本质及其认识方法——从学科自觉的角度看[J]. 旅游学刊, 2010, 25(1): 26-31. [XIE Yanjun. On the essence of tourism and its way of cognition— Viewing from the perspective of the discipline itself[J]. Tourism Tribune, 2010, 25(1): 26-31.]

[2] 樊友猛, 谢彦君. “体验”的内涵与旅游体验属性新探[J]. 旅游学刊, 2017, 32(11): 16-25. [FAN Youmeng, XIE yanjun. An exploration of experience connotations and tourist experience characteristics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 16-25.]

[3] 莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜宇辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 134. [MERLEAU-PONTY M. Phenomenology of Perception[M]. JIANG Yuhui, trans. Beijing: The Commercial Press, 2001: 134.]

[4] 罗伯特·B·塔利斯. 杜威[M]. 彭国华, 译. 北京: 中华书局, 2014: 68-73. [TALLIS R B. On Dewey[M]. PENG Guohua, trans. Beijing: Zhonghua Book Company, 2014: 68-73.]

[5] 谢彦君. 基础旅游学(第三版)[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2011: 242. [XIE Yanjun. Tourism Studies (the 3rd Edition)[M]. Beijing: China Tourism & Travel Press, 2011: 242.]

[6] 謝彦君, 谢中田. 现象世界的旅游体验:旅游世界与生活世界[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 13-18. [XIE Yanjun, XIE Zhongtian. Tourist experience in the tourist world: A study in the perspective of phenomenology[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 13-18.]

[7] UNWTO. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 [Z]. Luxembourg, Madrid, New York, Paris: Eurostat, OECD, United Nations World Tourism Organisation and United Nations Statistics Division, 2010: 1; 10.

[8] LARSEN J. De-exoticizing tourist travel: Everyday life and sociality on the move[J]. Leisure Studies, 2008, 27(1): 21-34.

[9] HOLTON W. Walking tours for teaching urban history in Boston and other cities[J]. OAH Magazine of History, 1990, 5(2), 14-19.

[10] 沈莉. 对发展城市微旅行的思考[N]. 中国旅游报, 2020: 003. [SHEN Li. Reflections on the development of urban micro-tourism[N]. China Travel Gazette, 2020: 003.]

[11] GOVERS R, VAN HECKE E, CABUS P. Delineating tourism: Defining the usual environment[J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(4): 1053-1073.

[12] SMITH S. How far is far enough? Operationalizing the concept of “usual environment” in tourism definitions[J]. Tourism Analysis, 1999, (4):137-143.

[13] 张凌云. 旅游学研究的新框架:对非惯常环境下消费者行为和现象的研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(10): 12-16. [ZHANG Lingyun. A study on consumers behavior and phenomenon under unusual environment[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(10): 12-16.]

[14] 陈海波. 非惯常环境及其体验: 旅游核心概念的再探讨[J]. 旅游学刊, 2017, 32(2): 22-31. [CHEN Haibo. Unusual environment and the experience thereof: Further discussion on core concepts of tourism[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(2): 22-31.]

[15] USHER R. Putting space back on the map: Globalisation, place and identity[J]. Educational Philosophy and Theory, 2002, 34(1): 41-55.

[16] 王金莲, 苏勤, 吴骁骁, 等. 旅游地理学视角下第二居所旅居研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 90-98. [WANG Jinlian, SU Qin, WU Xiaoxiao, et al. Research on second home sojourn: A review from tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 90-98.]

[17] GIDDENS A. Modernity and Self-identity[M]. Cambridge: Polity Press, 1991: 27.

[18] GRABURN N H H. Tourism: The sacred journey[M]//SMITH V. Hosts and Guests (the 2nd Edition). Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989: 21-52.

[19] TURNER V. The Ritual Process: Structure and Anti-structure[M]. London: Routledge & Kegan Paul, 1969: 94-95.

[20] JAFARI J. Tourism models: The sociocultural aspects[J]. Tourism Management, 1987, 8(2): 151-159.

[21] MARCUS G E, FISCHER M M J. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences[M]. Chicago: University of Chicago Press. 1999: 137.

[22] 黑格尔. 精神现象学(上卷)[M]. 贺麟, 王玖兴, 译. 北京: 商务印书馆, 2017: 20. [HEGEL G W F. The Phenomenology of Mind(Vol. 1)[M]. HE Lin, WANG Jiuxing, trans. Beijing: The Commercial Press, 2017: 20.]

[23] GALANI-MOUTAFI V. The self and the other: Traveler, ethnographer, tourist[J]. Annals of tourism Research, 2000, 27(1): 203-224.

[24] CRICK M. The anthropologist as tourist: An identity in question[M]//LANFANT M F, ALLCOCK J B, BRUNER E M. International Tourism: Identity and Change. London: Sage, 1995: 205-223.

[25] URRY J, LARSEN J. The Tourist Gaze 3.0[M]. London: Sage, 2011: 20.

[26] 王德胜. “微时代”的美学[J]. 社会科学辑刊, 2014(5): 162-167. [WANG Desheng. The aesthetic in “Micro Era”[J]. Social Science Journal, 2014(5): 162-167.]

[27] 王乃举. 微旅游维度架构探讨[J]. 旅游学刊, 2016, 31(12): 115-125. [WANG Naiju. Constructing a multi-dimensional framework of micro-tourism[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(12): 115-125.]

[28] 陳娇. 微旅游理论与实践研究[D]. 成都: 西南民族大学, 2016. [CHEN Jiao. Research on the Theoretical and Practical of Micro-tourism[D].Chengdu: Southwest Minzu University, 2016.]

[29] 傅远柏. 宁波微旅游市场需求分析及其发展对策研究[J]. 宁波大学学报(人文科学版), 2015, 28(3): 91-95. [FU Yuanbo. Demand analysis of and strategies for micro-tourism of Ningbo[J]. Journal of Ningbo University (Liberal Arts Edition), 2015, 28(3): 91-95.]

[30] MARKWELL K, STEVENSON D, ROWE D. Footsteps and memories: Interpreting an Australian urban landscape through thematic walking tours[J]. International Journal of Heritage Studies, 2004, 10(5): 457-473.

[31] BORER M I. Being in the city: The sociology of urban experiences[J]. Sociology Compass, 2013, 7(11): 965-983.

[32] WANG C, KAO Y. Re-assembling the memorial landscape: The politics of walking tours in Taipei[J]. International Journal of Heritage Studies, 2017, 23(10): 1002-1016.

[33] BARLETT P F. The Emory University campus walking tour: Awakening a sense of place[J]. International Journal of Sustainability in Higher Education, 2002, 3(2): 75-76.

[34] WYNN J R. City tour guides: Urban alchemists at work[J]. City & Community, 2010, 9(2): 145-164.

[35] MILES M B, HUBERMAN A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book[M]. Thousand Oaks: Sage. 1994: 12.

[36] 吴飞. “空间实践”与诗意的抵抗——解读米歇尔·德塞图的日常生活实践理论[J].社会学研究, 2009, 24(2): 177-199; 245-246. [WU Fei. “Social practice” and poetic resistance: On Michel de Certeaus theory of the practice of everyday life[J]. Sociological Studies, 2009, 24(2): 177-199; 245-246.]

[37] 埃德蒙·利奇. 文化与交流[M]. 郭凡, 邹和, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000: 80. [LEACH E. Culture and Communication[M]. GUO Fan, ZOU He, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2000: 80.]

[38] TUAN Y F. Topophlia: Study of Environmental Perception, Attitudes and Values [M]. New York: Columbia University Press, 1990: 99.

[39] RELPH E. Place and Placelessness[M]. London: Pion London, 1976: 1-6.

[40] COHEN S, TAYLOR L. Escape Attempts: The Theory and Practice of Resistance in Everyday Life[M]. New York: Routledge, 2003: 47.

[41] TURNER V. The center out there: Pilgrims goal[J]. History of Religions, 1973, 12: 191-230.

[42] GRABURN N. Secular ritual: A general theory of tourism[M]//SMITH V, BRENT M. Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century. New York: Cognizant Communication Corporation, 2001: 42-50.

[43] VAN DEN ABBEELE G. Sightseers: The tourist as theorist[J]. Diacritics, 1980, 10: 2-14.

[44] JACOBS J. The Death and Life of Great American Cities[M]. New York: Vintage, 1961: 29-30.

[基金项目]本研究受上海市社科规划课题“都市文化深度旅游教育功能的效果測评及提升策略研究”(2020EGL016)资助。[This study was supported by a grant from Social Science Planning Project of Shanghai (to XUE Lan) (No. 2020EGL016).]

[作者简介]薛岚(1986—),女,河南洛阳人,副教授,研究方向为旅游目的地管理、旅游地理,E-mail: lanxue@fudan.edu.cn; 张静儒(1990—),男,四川自贡人,青年副研究员,研究方向为背包旅行、生活方式移民、无障碍旅游,E-mail: jingru_zhang@fudan.edu.cn,通讯作者;韩佳妍(2000—),女,上海人,本科生。

Abstract: Tourism is often considered as a temporary escape from the everyday environment. Many classic theories including Graburns “the scared journey”, Turners “liminality”, and Jafaris “metaphor of the springboard” stressed on the separation of the tourist world from the everyday world. UNWTO defined tourism as activities that are undertaken in the unusual environment, and “unusual environment” is an integral element in most definitions of tourism. However, in modern society, the boundary between the usual and unusual environment becomes increasingly blurred due to the rise of human mobility in both space and time, and the emergence of the cyber world. People who live in the cities become detached from their usual environment, resulting in the “disappearance of the neighborhood”. Meanwhile, city walk activities become popular in Chinas big cities like Shanghai, Guangzhou, Nanjing, etc. The activity is usually a half-day local walking tour that is led by a knowledgeable local guide, with participants mostly local residents. The emergence of the city walk activity challenges the traditional view that tourism should happen in an unusual environment. In this study, we will attempt to understand how such a form of tourism happens and what people experience and can get from participating in it. Taking city walk activities in Shanghai as the case, this study analyzes the mechanism of tourism experience in the usual environment and the processes of meaning-making of tourists in these tours. The data collection included participant observations in 20 city walk tours and 25 in-depth interviews with city walk participants. We also did 10 in-depth interviews with tour guides. With three-stage coding, we identified three themes as related to the city walk experience: The field, the process, and the meanings. The study finds that through a variety of ritual practices organized by tour guides, city walk activity enables the tourist world embedded in the everyday world. During the walking process, tourists apply the strategy “defamiliarization-refamiliarization” to re-examine the world of everyday life and relink their relationship with the surrounding environment. The city walk experiences help participants reconstruct their identities in everyday life, including place identity with the city and self-identity with self-awareness. Overall, the study finds that the city walk experience can help urban residents rediscover and reconnect to their surrounding environment which they have overlooked in the fast-paced urban environment. The study contributes to the literature by challenging the traditional view of the separation of the tourist world from the everyday world. The study also responds to the usual and unusual environment debate in the tourism field, and suggests that “usual/unusual experience” may provide an alternative explanation of the dichotomy.

Keywords: usual environment; city walk; tourism experience; everyday life

[责任编辑:刘 鲁;责任校对:郑 果]