敦煌舞谱“节拍型”新解

林素坊 李小荣

内容摘要:敦煌舞谱的提示词主要用于规范节拍类型,古舞谱“拍”作为音乐单位,相当于现代音乐的小节。敦煌舞谱节拍类型可分为常规型和特殊型,“拍常”“慢二急三”“慢四急七”属常规节拍型。敦煌谱舞容一字的时值,“拍常”于紧曲中占二拍,慢曲中占四拍;“慢拍”于紧曲中占四拍,慢曲中占八拍;“急拍”皆占一拍。“令至据单”“掯”属特殊节拍型,是常规节拍的特殊变换。前者表达各谱段谱字“令”“摇”“奇”“头”依次占奇数拍,后者则是舞谱组合前后段联结时倒影、逆行的标识。最后,以P.3501《南歌子》、《凤归云》为例,解析提示词节拍与舞容对应规则。

关键词:提示词;特殊型节拍;常规节拍型;舞容;对应规则

中图分类号:K879.24;J709 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)02-0142-09

A New Interpretation on the“Tempo Types”in Dunhuang

Dance Notation

LIN Sufang LI Xiaorong

(College of Liberal Arts, Fujian Normal University, Fuzhou 350001, Fujian)

Abstract:In the performance art of Dunhuang, the cue words used in dance notation are also used to standardize the types of tempo at which the dance and music are to be performed. The tempo of ancient dance notation is indicated as a musical unit, equivalent to the measures of modern music. In Dunhuang dance notation there are two types of tempo, conventional and special. The conventional type includes paichang拍常(common, steady tempos), as well as the tempos called manerjisan慢二急三 (two slow beats followed by three quick beats) and mansijiqi慢四急七 (four slow beats followed by seven quick beats).The duration of a tempo is often counted by using the length of a single written or spoken character, which in ancient music denoted the tiniest unit of musical time. In music of a faster tempo, paichang is two beats, while in slower music it is four beats; in music of a quick tempo, manpai慢拍(slow tempo) is four beats, while in slower music it is eight beats. A third type of tempo-jipai急拍 (hurried tempo)-is used in both types of music to indicate a fast beat. In addition to an analysis of different tempo speeds, this study has also made several discoveries about the use of specific characters in ancient Dunhuang dance notation.“Lingzhidatan”令至據单 (each character stands for a different kind of tempo used in different sections of a musical piece) and ken掯are both special types of tempo that are a transformation from a conventional type of tempo. The former is used ters, ling令, yao摇, qi奇 and tou头, each of which stands for a kind of wurong舞容, the facial expressions and physical gestures to be used while dancing, represent sequential behaviors in an odd beat. The latter, ken, indicates that two sections of a dance piece are to be connected by performing the previous set of motion again, but in reverse. Finally, this paper concludes with an analysis of the cue words, tempo and wurong in the songs Nangezi and Fenggui Yun in manuscript P.3501.

Keywords:cue words; special type of tempo; regular type of tempo; wurong; corresponding rules.

敦煌舞谱曲名和表象谱字之间有一段文字,彭松、柴剑虹、何昌林等学者称为“序词”{1},因其位于舞谱前列,且不涉舞容主体。席臻贯持不同见解,认为这段说明性文字几乎存在于敦煌舞谱写卷每一曲目,甚至同一曲目不同片段也有不同的说明,这不符合“序词”的文体特征,因此,他与王昆吾等学者谓之“提示词”[1][2]。而任二北则称“段前曰”“段前说明”[3]。我们认为,这段说明性文字不仅出现位置与频率不符合“序”的特征,且其功能在于提示舞容节拍,应与表象谱字并列,同属舞谱主体之一部分,故称其为“提示词”较为妥当。

一 敦煌舞谱提示词“拍”之含义

敦煌舞谱提示词中有关“拍”的表述,包括“拍常”“两拍”“三拍”“紧拍”“慢拍”“打闲拍”“不定拍”等,均是对舞容节拍节奏的说明。

(一)学界对“拍”的界定

目前,学界对提示词中有关“拍”节奏时值的界定,主要集中在两种观点,其一是曲拍与点拍的组合,其二全指点拍。

第一种观点以席臻贯和水原渭江为代表。席臻贯将唐拍分为均拍、曲拍和点拍[1]52。水原渭江则将P.3501《南歌子》分为四节,结合《遐方远》提示词“令挼三拍”“舞据单”“送舞据一拍”“两拍送”“遇逢一拍当三拍”等,推倒每节谱字28拍,正好对应P.3137《南歌子》辞28字,可知歌曲单遍叠唱、舞容来回反复[4]。

第二种观点以赵尊岳、柴剑虹、何昌林为代表。赵尊岳将“两拍”、“三拍”之“拍”释为“鼓板点子”,即点拍[5]。“一拍当三拍”由于舞容缓于歌曲,故司鼓板者将节奏时值一点拍延长至三点拍,“三拍当一拍”则由于舞容快于歌曲,故将三点拍缩短至一点拍。柴剑虹认为总节奏“慢二急三慢二”之“慢二”为慢拍二拍,“急三”为急拍三拍,急拍子三拍相当于慢拍子一拍[6]。何昌林亦认同慢拍与急拍之间1∶3的时值关系,用现代音乐四分音符 ■ 表示点拍关系为“■ = ■ ■ ■”[7]。

就席臻贯与水原渭江的观点而论,有两处值得商榷的地方。其一,“曲拍”和“均拍”概念边界模糊,节奏时值比例关系缺乏文献支撑。唐曲演奏中,司鼓板者为齐乐,往往在韵断处下板,亦称为“均拍”。唐人薛易简以句读合乐曲节奏[8],沈义父认为逢韵处司鼓板者必拍[9]。唐宋节拍乐工的常规拍击点在乐曲上是音高线的规律周期的住止处,即歌辞上的韵断处,前者称为“乐句”,后者称为“均拍”,二者在一定程度上存在对应关系。席臻贯着意将二者区分开,令“曲拍”等同“乐句”,但在概念界定上并未将“乐句”和“均拍”完全切割,又附以二曲拍等同一均拍的2∶1关系,缺少理论支撑。其二,均拍与点拍的比例关系不符合敦煌乐谱。席臻贯认为曲拍是乐句,古亦称作“句拍”,每一句拍是一小节,《敦煌琵琶谱》符号■是“句”之减笔。以P.3808V第四首《又慢曲子》为例,除开头结尾两个散板,全曲16个■,即16个句拍,合8个均拍,正符合张炎《词源》所言“慢曲八均之拍”[1]54。然而,P.3808第四首《又慢曲子》两个■为一均拍,且相邻两个■之间有12个谱字,每谱字一点拍。按席臻贯之观点,均拍与点拍的节拍关系为1∶6,而实际敦煌谱却是1∶12(尚不计上片末节仅四个谱字,下片首节仅两个谱字),前后有自相矛盾之嫌。

赵尊岳、柴剑虹、何昌林的观点亦有可讨论之处。其一,点拍与舞容时值安排不合理,集中表现在某些舞谱需以一点拍时值的三连音完成三个舞蹈动作组合,专业舞蹈演员尚且做不到,何况赴会饮筵之宾客?以P.3501《南歌子》为例,提示词总节奏为“慢二急三慢二”,第一行谱段的“急三”为“令送舞”和“挼送挼”。根据慢拍一点拍相当于急拍三点拍的观点,“令送舞”和“挼送挼”只占一点拍的时值,也就是要求舞者在一拍子内做完三个动作,实际操作起来难度相当大。高金荣认为,一个简单的手部动作“提腕合掌”尚需二点拍[10],罔论在一点拍内连续进行三种不同的舞容。其次,点拍急慢拍的节奏时值关系并不适用于所有敦煌舞谱。S.5643-4《不知名谱》的总节奏为“慢二急三,令至据各三拍”,第一行谱段的“令”分别出现于第一个“慢二”和第二个“急三”,是为“令送 令令送”,依照急慢点拍“三拍当一拍”的规则,此处慢拍段的“令”单独一拍,而后急拍段的“令令送”合一拍,这就与提示词“令至据各三拍”不符。因此柴剑虹后来也不得不承认:

“令至据各三拍”亦与实际节拍不相符,不知作何解释。[11]

(二) “拍”含义之新考

我们认为,敦煌舞谱之“拍”应当指“板”,一拍即一板,一板为一小节。理由有二:其一,古以板节乐,以板代拍,后“拍”、“板”常并举,称“拍板”。王骥德以魏晋宋纤击节为拍之始[12]。祝穆《事文类聚(续集)》云牛僧孺以拍板为乐句[13]。由此可知古无拍,以板代之,唐宋时期“拍”与“板”并称,以拍板为乐句。其二,敦煌琵琶谱P.3808V的下板符号“■”亦是小节线,是可证一板为一小节。据杨荫浏考证,敦煌出现的后唐明宗長兴四年所写之曲谱(P.3808V)属于工尺谱体系。 任二北、叶栋同此说{1}。王凤桐、张林亦论证唐代工尺谱板、拍结构,以一板为现代音乐之一小节[14]。可见,敦煌舞谱所言之“拍”,约相当于现代音乐之“小节”,所谓“一拍”者,即“一板”或“一小节”之义。

二 敦煌舞谱“节拍型”之分类

敦煌舞谱之节拍型,按有无节拍变换,分为常规型节拍和特殊型节拍。其中,以“拍常”“慢二急三”“慢四急七”为代表,是节拍速度的一般性提示,视为常规型节拍;“令至据单”“掯”则是在常规型节拍的基础上又增变换,故称为特殊型节拍。

(一)常规型节拍

敦煌舞谱中,每一板内的点拍应很可能多是四拍子。唐杜佑《通典》记载龟兹乐人弹指为节[15]。弹指为节是手指依次弹食指、中指、无名指和小指的拍节形式,这种节拍方式以四拍为一节,流行于民间。孟珙云“四拍子为节”[16],可知唐宋时期四拍子节乐已经产生。沈宠绥说:

板则其正,鼓则其赠,若弦索则兼正赠合鼓板而备之者也。姑以今时弦索喻,彼歌声每度一板,而指法之最清者,弹数约之凡四,虽其间或弹密而为滚,又或滚密而为促,似乎简烦悬异,然总之节节排匀,弹弹有准,稍着乘除,拍不入眼矣……紧曲则正一而赠亦一,慢曲则正一而赠乃三,斯即一板四弹之榜样也。更加以滚促之多弹、隐然常拍之外,倍添赠拍,岂非赠且复赠,较之鼓板,尤密尤均乎?[17]

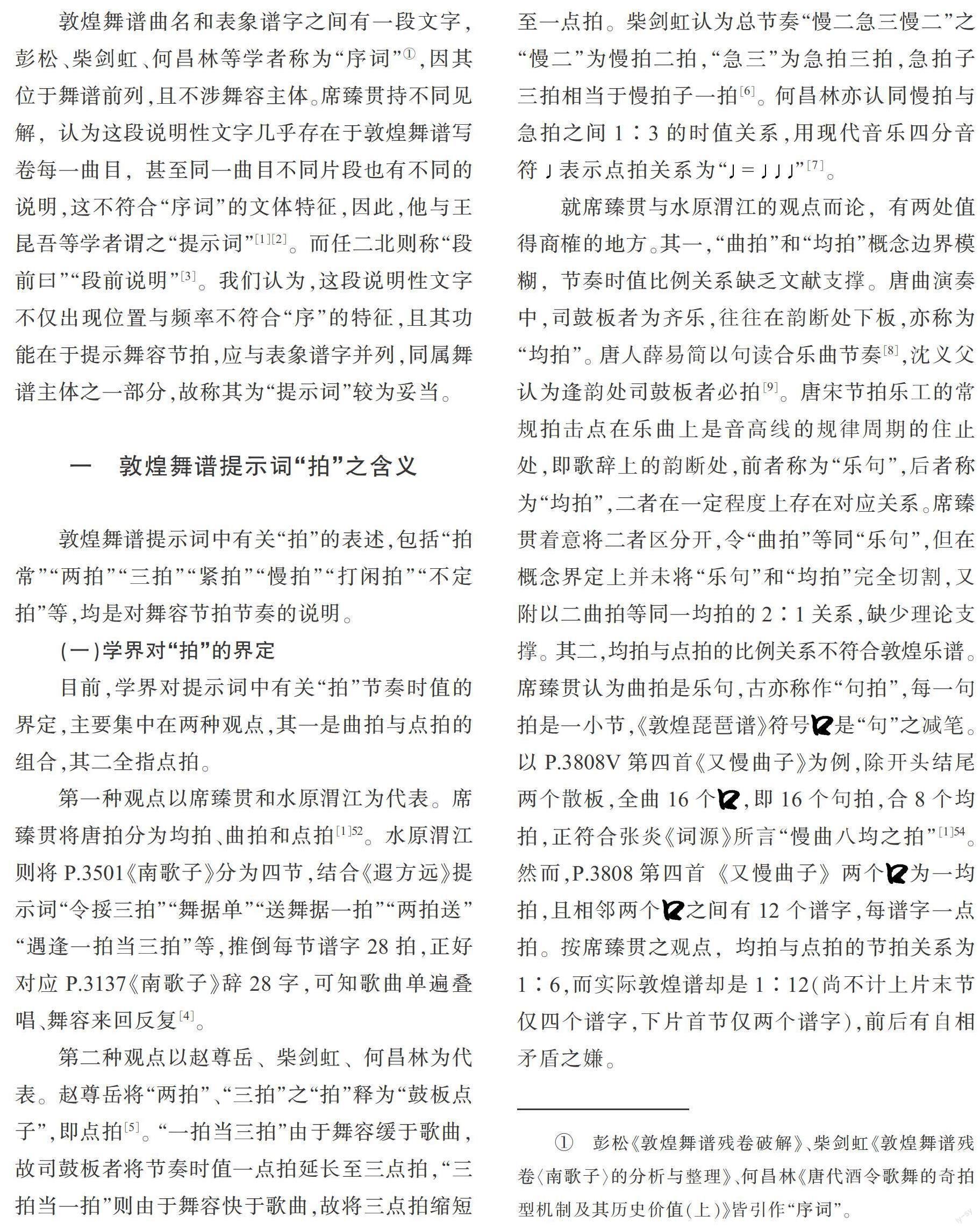

这里,沈宠绥以南词之鼓板喻弦索。所谓“板则其正,鼓则其赠”者,意思是弦索中亦符合鼓板中板、眼关系,板为正拍,鼓为赠拍,前者是“板”,后者为“眼”。“彼歌声每度一板,而指法最清者,弹数约之凡四”,这一句话不仅印证前文所言古之一板相当于今之一小节,同时也证明古乐四拍子之存在,最重要的是,“清”字有“清晰”“明晰”義,“指法之最清者”可能意指节奏最为清晰、舒缓者,这里暗示大略相当于现代音乐的四四拍是慢曲的重要标志。而后又言“紧曲则正一而赠亦一”、“慢曲则正一而赠乃三”进一步确证紧曲多为一板一眼,慢曲多是一板三眼,二者皆分别作紧慢曲之“常拍”。下又有“滚”“促”和“倍添赠拍”“赠且复赠”云云,大抵是要在前面常拍之内又新增拍,使节奏更为紧密,“滚”可能指现代音乐一拍二音,而“促”当为一拍四音,用现代五线谱可大致表示为{1}:

常拍(慢曲):■

常拍(紧曲):■

滚:■

促:■

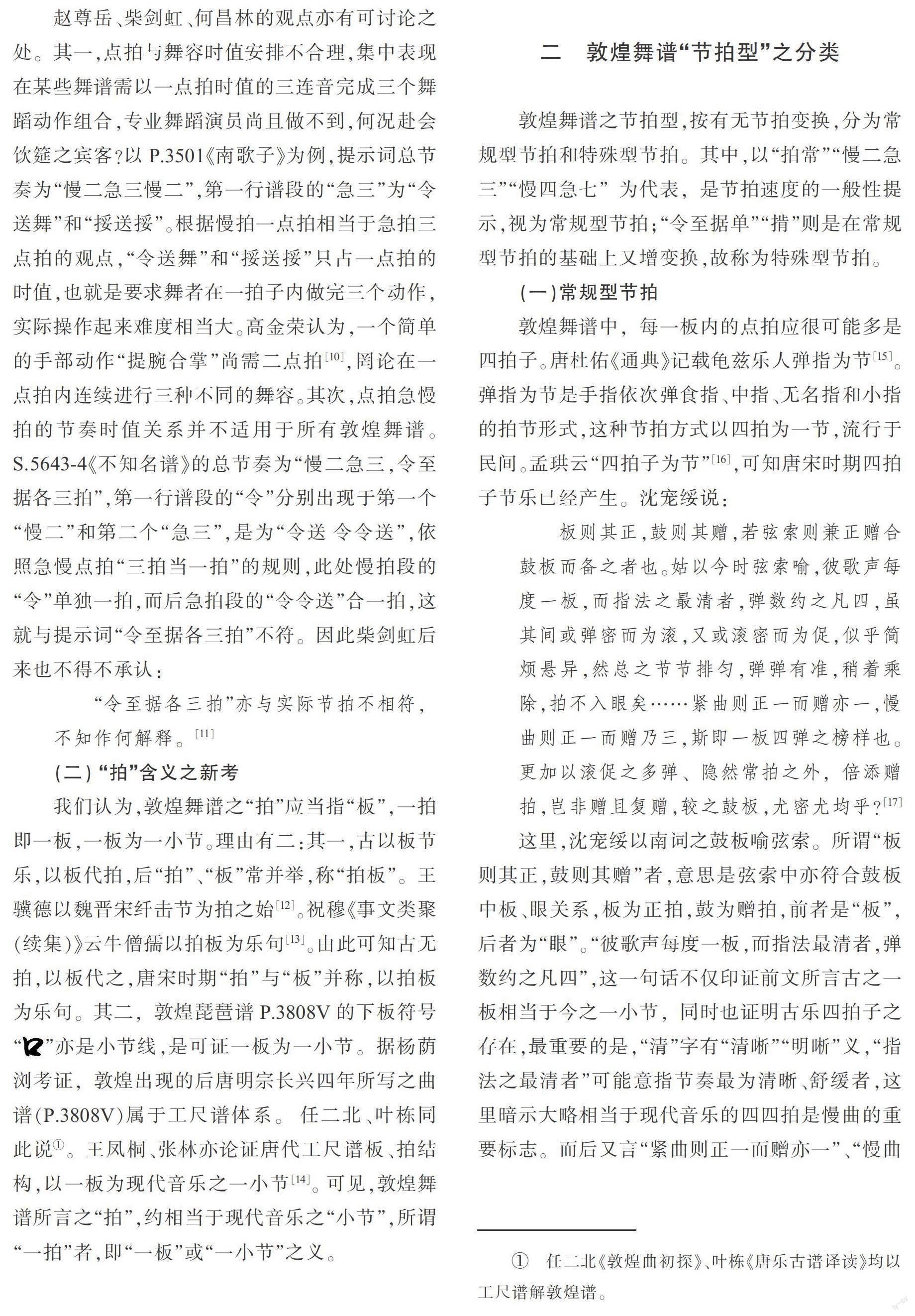

“慢”有多义,当处于与“紧曲”相对的语言环境,指涉音符的疏密;当与“急曲”相对,则指速度的快慢。换言之,乐曲节奏速度之快慢与单位时间内的拍数有关,一些音符稀疏、节奏松散的旋律若用小快板演奏,亦可达到急曲的效果,如慢词《三台》是三十拍的促曲,是慢曲中的急曲子。王力发现“慢曲”与“急曲”并不都是完全对立的关系。同时,他也为判断紧慢曲提供思路,即依据古人逢韵处下拍的原理,从词体文本用韵疏密程度反推曲度音符之稠密,从而判定词体当属紧曲,或是慢曲[18]。敦煌舞谱所谓“慢二急三”“慢四急七”,是在“慢”与“急”的语境中,当指节奏之快慢。“慢二”是一个舞容占两小节,“急三”则表示三个舞容占一小节,敦煌谱有所谓“三拍当一拍”者,即是将常拍的三小节压缩至一小节,与“急三”同义。而敦煌舞谱有“慢四急七”者,与此同理。以《南歌子》为例,《教坊记》录其曲子名[19],P.3137《南歌子·风流婿》分双调,六韵,用韵疏密程度较《唐宋词格律》[20]而言,相对稀疏,且歌辞情感为抒情主人公自伤婚姻不幸与所托非人之悲苦,因此很可能是音符稀疏的慢曲,故常拍为四四拍,P.3501第二谱提示词有“慢二急三”,用五线谱表现为:

常拍:■

慢二: ■

急三:■

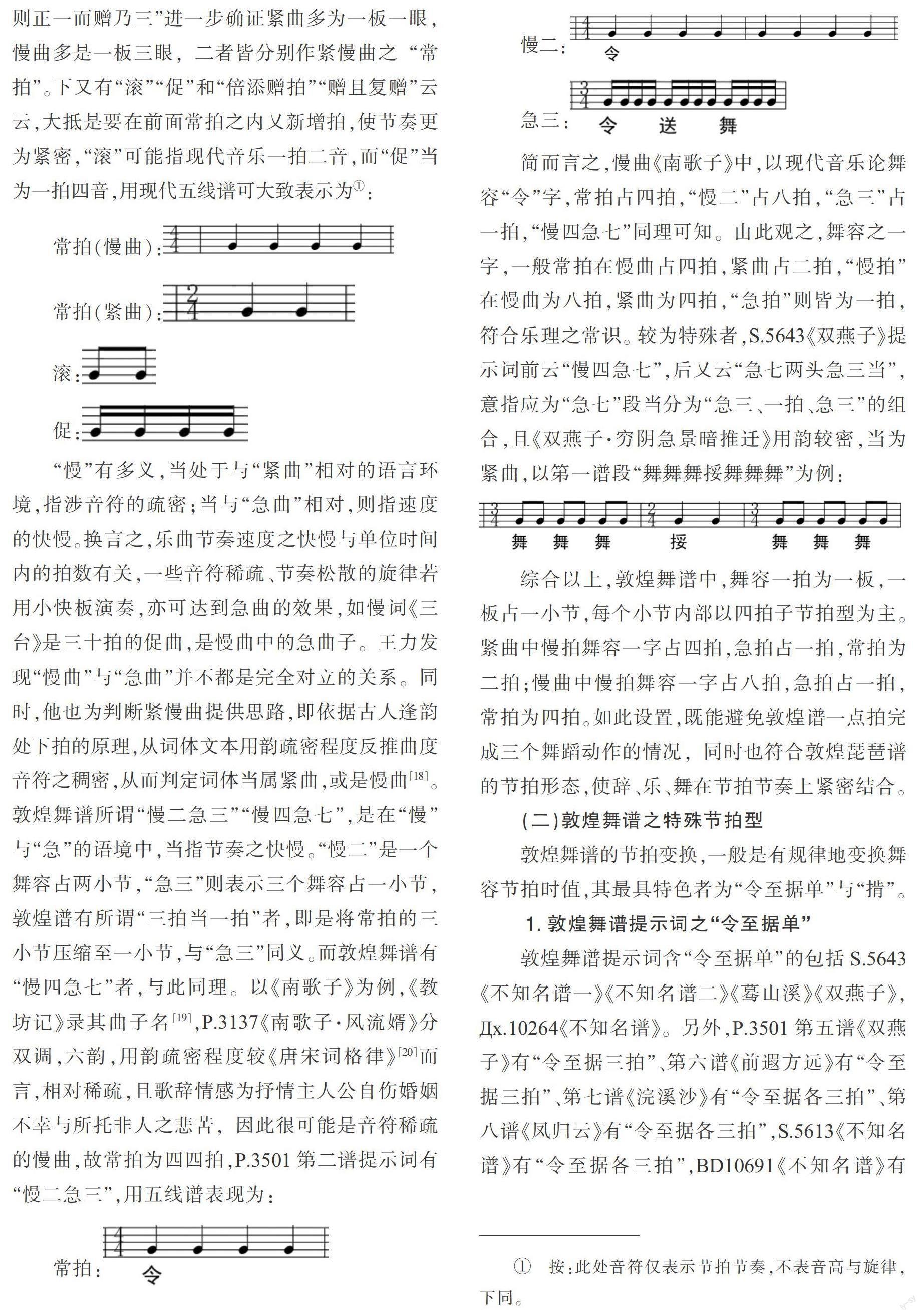

简而言之,慢曲《南歌子》中,以现代音乐论舞容“令”字,常拍占四拍,“慢二”占八拍,“急三”占一拍,“慢四急七”同理可知。由此观之,舞容之一字,一般常拍在慢曲占四拍,紧曲占二拍,“慢拍”在慢曲为八拍,紧曲为四拍,“急拍”则皆为一拍,符合乐理之常识。较为特殊者,S.5643《双燕子》提示词前云“慢四急七”,后又云“急七两头急三当”,意指应为“急七”段当分为“急三、一拍、急三”的组合,且《双燕子·穷阴急景暗推迁》用韵较密,当为紧曲,以第一谱段“舞舞舞挼舞舞舞”为例:

■

综合以上,敦煌舞谱中,舞容一拍为一板,一板占一小节,每个小节内部以四拍子节拍型为主。紧曲中慢拍舞容一字占四拍,急拍占一拍,常拍为二拍;慢曲中慢拍舞容一字占八拍,急拍占一拍,常拍为四拍。如此设置,既能避免敦煌谱一点拍完成三个舞蹈动作的情况,同时也符合敦煌琵琶谱的节拍形态,使辞、乐、舞在节拍节奏上紧密结合。

(二)敦煌舞谱之特殊节拍型

敦煌舞谱的节拍变换,一般是有规律地变换舞容节拍时值,其最具特色者为“令至据单”与“掯”。

1. 敦煌舞谱提示词之“令至据单”

敦煌舞谱提示词含“令至据单”的包括S.5643《不知名谱一》《不知名谱二》《蓦山溪》《双燕子》,Дx.10264《不知名谱》。另外,P.3501第五谱《双燕子》有“令至据三拍”、第六谱《前遐方远》有“令至据三拍”、第七谱《浣溪沙》有“令至据各三拍”、第八谱《凤归云》有“令至据各三拍”,S.5613《不知名谱》有“令至据各三拍”,BD10691《不知名谱》有“令至据”。

赵尊岳认为“单”在古舞中指“一人之舞”或“主角之舞”,乐事中为鼓师势疏峭劲之“单籖”[5]187;席臻贯认为敦煌舞谱的“单”有二义,其一作“一拍”解,其二解作“只”[21];柴剑虹认为“令至据”指“令”和“据”,“单”指“单拍子”[11]95,水原渭江亦同此说[4]49;王昆吾认为“令至据”是敦煌舞谱十六字诀{1}的代名,“令至据单”意指十六字诀舞容在每一组谱段中各占一拍[2]134。综合以上诸说,学者对“令至据单”的观点分歧主要集中在“令至据”是总指敦煌谱十六字诀,还是分别指“令拍”与“据拍”;“单”义指“单拍子”,还是“只”,或二者兼而有之。

就“令至据”而言,不太可能分别指“令拍”与“据拍”。敦煌数谱皆在“令”与“据”中添一个“至”字,若单指“令拍”“据拍”,写法如P.3501第八谱《凤归云》“令、挼三拍”,可写作“令、据单”,故“至”字应非书手讹误,而是意有所指。另外,“令至据”指敦煌谱十六字诀的说法也值得讨论。S.5643《不知名谱二》有“令至据单”,第一谱段令一拍、舞、挼、据各四拍,第二谱段舞、挼、据各四拍,摇一拍,虽然舞谱第三、四段前半部分有残缺,但据敦煌舞谱舞容排列规律,大致可推测第三谱段舞、挼、据各四拍,摇一拍,第四谱段头一拍,舞、挼、据各四拍,这就不符合十六字诀在每个谱段节拍数相等的说法。就“单”而言,所指可能既非“单拍子”,也非“只”。敦煌谱表达“一拍子”或“单拍子”,书手通常直言“一拍”而不用“单”,如S.5613《不知名谱》有“三拍折一拍”,P.3501《南乡子》有“舞、据一拍”,《遐方远》有“三拍当一拍”。另外,“单”所指舞容的实际节拍也并非一拍。如S.5643《不知名谱三》提示词有“令至据各三拍”,第一组谱段令三拍、据两拍、舞和挼各一拍,第二谱段挼二拍、据一拍、舞和摇各三拍,第三谱段舞二拍、挼五拍、奇和据各一拍,第四谱段据五拍、头二拍、舞和挼各一拍。以上诀句中舞容节拍不一,非“单拍子”义,更非“只”义。

我们认为敦煌谱“令至据”很可能依次指各诀句中的“令”“摇”“奇”“头”,“单”为“奇数拍”之义,“令至据单”的义指“各诀句中的令、摇、奇、头依次都占奇数拍”。观敦煌全谱,“令”“摇”“奇”“头”的特殊性在于它们分别只出现于第一诀句、第二诀句、第三诀句和第四诀句,它们可代指四诀句。而“令”通常为舞谱第一诀句开头,“据”多位于诀句结尾,由“令”至“据”,范围亦可广及四诀句。前后二者所指相同,其内涵很可能也相同。“单”作“奇数”解,朱载堉《乐律全书·律吕精义》云:

圣人用其中偶数而不同奇数者。绿舞有分有合,而奇数不可分,故无三五七九之佾,而八佾之数乃其最多。[22]

由此可见,古乐舞也用奇偶计数。结合敦煌舞谱检验之:以S.5643为例,提示词有“令至据各三拍”,《不知名谱一》有令、摇、奇、头各三拍;《蓦山溪》有“令至据单”,第一诀句“令”三拍、第二诀句“摇”三拍、第三诀句“奇”一拍、第四诀句“头”三拍;S.5643《不知名谱二》“令”“摇”“奇”“头”每字都占一拍,以上皆为单数拍,皆符合舞谱提示词题旨。所以,敦煌谱“令至据单”意指“令、摇、奇、头”在四个诀句中皆奇数拍。

2. 敦煌舞谱提示词之“掯”

敦煌舞谱P.3501《遐方远》有“本色相逢掯”。有关“掯”的含义,罗庸、叶玉华认为指虚拍[23],张炎《词源·讴歌旨要》云“七敲八掯靸中清”[24]。彭松认为“掯”是音乐节奏稍作停顿之标记[25]。柴剑虹认为“掯”表示联结,承前与前三组合为前四段,启后与后三组合为后四段[26]。王克芬认为“掯”乃“搰”之俗写,抛掷之意。舞时痛饮一杯,随手抛掷杯盏,给人粗放挥洒之感[27]。任二北认为原卷为“榾”字,又根据敦煌写卷的碑别字体“胥”每写作“骨”,进而推测“榾”乃“楈”字[3]171。饶宗颐亦将原卷看作“榾”字,认为是“作揖”义。他根据赵之谦《六朝别字体》推测“榾”乃“揖”[28]。席臻贯从此说,并进一步从古代文舞“仁义”的内涵证明此观点[21]11-12。水原渭江则难表倾向,言其含义“尚不明确”[29]。

以上说法皆有一定道理。比较而言,柴剑虹的说法可能更合题旨。进一步说,敦煌谱中的“掯”很可能是标志舞谱进行“逆行倒影”的紧要关头,原因有二:其一,原卷应当为“掯”字,而非“榾”。右半部份“肯”的异体字有■,与原卷■相近,而“骨”异体字■,中部是“冖”而非“一”,差异明显。另外,同卷《南乡子》谱的“拍”和“挼”各写作“■”和“■”,很容易将“扌”看作“木”旁。另外,日本杏雨书屋藏羽49R《菩萨蛮》有“揖送揖打打打送”,其字形写法与P.3501《南歌子》相距较远。其二,提示词将舞容分为“前四段”与“后四段”两部分,二者的联结点在“掯”,并且,前后舞容一定程度上有“逆行”“倒影”的特殊结构关系,此处的“掯”符合“掯子”一词“关键时刻”“节骨眼上”之含义。所以,此处的“掯”应当是联结前后的特殊提示词。

所谓“逆行倒影”指舞容排列的镜像结构,最早由席臻贯提出。以P.3501《南歌子》为例(图1):

舞谱中心“慢二节拍”的八个“送”可视为轴结构,左上角第一谱段的“头头头”、第二谱段的“摇摇送摇”与右下角第四谱段的“头头头”、第三谱段的“奇送奇奇”原点对称,分别构成倒影、逆行镜像互补。同理,右上角的“据据据”与左下角的“舞舞舞”也成原点对称,分别构成倒影、逆行的结构。

《遐方远》谱有“前四段”“后四段”,席臻贯认为该片谱字漏抄一段。实则不然,敦煌舞谱以一诀句为谱段,原谱之谱段重新划分如下(图2):

每一谱段以“/”分隔,前四段与后四段以“掯”分隔,符合提示词题旨。依照王昆吾的观点,敦煌舞容“令与请”“摇与拽”“奇与约”“头与约”两两相对。原谱以“掯”为原点,左上角八个“送”与右下角倒影、逆行,“令令令 摇摇摇 奇奇奇 头头头”和“请请请 拽拽拽 约约约 与与与”倒影、逆行。因此,我们认为“掯”是联结前后段倒影、逆行的标志性舞容,具体应该为“抛掷”之义,即随着酒令渐至高潮,与筵者满杯痛饮后随手抛掷杯盏,使有豪放不拘之感。

三 敦煌谱P.3501《南歌子》《凤归云》

舞、拍对应关系

文、乐、舞的根本联系是节拍,舞容节拍是由音乐节拍所决定的[14]146。无论是认同“以诗就乐”,因声度词表达“声”的艺术,还是“选乐就诗”,以文度声使乐曲的节奏旋律依从诗文本身用韵习惯,一个共识是歌辞与声乐之间存在相互印证的关系。换句话说,歌辞韵疏,相对应的声乐音符多而密,是为“慢曲”;歌辞韵密者,声乐音符少而促,是为“紧曲”。由此,在无法直接通过乐谱音符判断紧慢曲的情况下,我们可以借助文辞用韵的疏密程度判断音乐节拍类型,进而使舞、拍相对应。

(一)P.3501《南歌子》舞、拍关系

P.3137有《南歌子·悔嫁风流婿》[30],辞分上下双调,都为“五五七六五”的句式结构,“憎”“灯”“曾”都属“灯”韵“精”母平声调,而“凭”“应”“人”属相近韵部。而《唐宋词格律》中对《南歌子》的定格是双调,五五七九句式,除第一句外,上下调每句的末尾一字相押。因此,相比较而言,P.3137用韵较疏,故用乐当为慢曲,节拍型为四四拍。

舞谱P.3501《南歌子》:

《南歌子》两段,慢二急三慢二,令挼三拍,舞据单,急三中心送,中心慢拍两拍送。

令令 令送舞 送送 挼送挼 挼據

舞摇 摇送摇 送送 挼送挼 挼据

舞挼 挼送挼 挼送 奇送奇 奇据

舞挼 挼送挼 送送 □□□ □□

令令 令送奇 送送 挼送挼 挼据

舞摇 摇送摇 送送 挼送挼 挼据

舞挼 挼送挼 挼送 奇送奇 奇据

舞挼 挼送挼 送送 据送头 头头

由提示词可知,舞谱《南歌子》分两段,节拍类型为“慢二急三慢二”,每一谱段中“令”“挼”各占三小节,“舞”“据”各一小节,急三节拍型的中间是“送”,舞谱中部的两个“送”都为慢拍。由于尚未发现敦煌曲谱《南歌子》,故以四分音符暂代之,仅表示节拍,不表旋律,以下各谱同此,不赘述。以第一段为例,节拍与舞容的对应关系见图3。

(二)P.3501《凤归云》舞、拍关系

S.1441有《凤归云遍·征夫数载》。有关“遍”,大约有三种含义,其一是“摘遍”。如“凡数十解,每解有数叠者,裁截用之,则谓之‘摘遍”[31],“法曲、大曲都是以许多遍构成为一曲,如果取一遍来歌唱,就称为遍曲”[32]。也就是说,“摘遍”指从大曲中摘取一遍、一解的单遍曲。“遍”的第二种含义为“慢遍”,是一种声调较缓的乐曲类型,取大曲中节奏舒缓的旋律片段,不一定是完整的一遍。如“巡吹慢遍不相和,暗数看谁曲较多。”[33]“遍”的第三种含义为“急遍”,与“慢遍”相对,截取大曲中节奏较快的旋律片段,如“春风南内百花时,道调凉州急遍吹。”[34]“慢遍”与“急遍”仅裁截相应的旋律片段,而非固定的一遍或一解。

S.1441《凤归云遍·征夫数载》[30]37,从文辞内容上看,当为完整的一遍,不太可能是裁截的旋律片段。从用韵上看,龙晦认为此首“邦”属江韵,“霜”“飏”“肠”“香”是阳韵,“行”“光”乃唐韵,三韵通用相押[35]。柳永《乐章集》有《凤归云·向深秋》[36],双调,隔句相押。相对而言,敦煌本用韵较密,当属紧曲,用四二拍型。P.3501《凤归云》谱:

《凤归云》,拍常,令至据各三拍,双送褁令挼中心,单送褁舞据,头拍……

令送 送令送 送令 送舞舞舞送

挼送 送挼送 送挼 送据送据据

准前,令挼三拍,舞据单,打《浣溪沙》拍改送。

令令 令送舞 挼送 挼送挼据送

舞摇 摇送摇 挼送 挼送挼据送

舞挼 挼送挼 奇送 奇送奇据送

舞挼 挼送挼 据送 头送头头送

准前,拍常,令至据各三拍,打段前一拍送破曲子。

送令 令送令 送舞 舞舞挼送挼

送挼 据送据 送据 舞舞舞送摇

送摇 摇送挼 送挼 挼据据送据

送摇 □□□ □□ □□□□□

谱分三段,无特殊紧慢拍标识,“拍常”、“准前”表明此谱每一舞容都用紧曲常拍四二拍。第一段“褁”,古同“裹”字,有“包裹,缠绕”义。“单送褁舞据”指谱段“送舞舞舞送”和“送据送”,分别为“五拍子”和“三拍子”,何昌林称之为“急五”和“急三”,认为“急五”拍是“急三”和“慢二”的合成,即,将“送舞舞舞送”分为急三“送舞舞”和慢二“舞送”;同理,“双送褁令挼”指“令送 送令送 送令”和“挼送 送挼送 送挼”,七舞容占七拍,当为“急七”,何昌林将其节拍分解为“急三慢一急三”[7]7-8,也就是急三“令送送”、慢一“令”、急三“送送令”和急三“挼送挼”、慢一“挼”、急三“送送挼”,这样慢一“令”、“挼”刚好处中心的位置,占一慢拍,正符合提示词“双送褁令挼中心”。第二段“改送”当指特殊的打送拍方法,即以其他曲段的节拍打本曲调的送拍,如本曲《凤归云》以《浣溪沙》的曲调打送拍,王昆吾称为“定式改送”[2]167。第三段“破曲子”或指高亢凄急之音調,赵尊岳认为是“急出以急捷之破曲子,疾如鹰隼,迅如疾风,即以毕曲”[5]200,正符合本曲“破曲子”所处位置。

综上,敦煌谱《凤归云》提示词可解读为:第一段,本曲调名为《凤归云》,全曲在无其他提示的情况下以常拍进行,四谱段的“令”“摇”“奇”“头”各占三拍(第一段仅记录第一谱段,后缺,可能为书手漏抄),急七拍段“令送送令送送令”和“挼送送挼送送挼”中心的“令”和“挼”为慢拍一拍,后有急五拍段“送舞舞舞送”和急三“送据送”,“头拍”往后似有残缺(图4)。

第二段,本段常拍如前段,“令”和“挼”在各谱段中占三小节,“舞”和“据”为单数节,以《浣溪沙》调打送拍(图5)。

第三段,本段常拍如前段,四谱段的“令”、“摇”、“奇”、“头”各占三拍,分段处打实拍的“送”音调当高亢凄急(图6)。

参考文献:

[1]席臻贯. 唐传舞谱片前文“拍”之初探[M]∥古丝路音乐暨敦煌舞谱译丛.兰州:敦煌文艺出版社,1992:59.

[2]王昆吾. 唐代酒令艺术[M]. 上海:东方出版中心,1996:134.

[3]任二北. 敦煌曲初探[M]. 太原:山西人民出版社,2018:156-171.

[4]水原渭江,席臻贯. 关于巴黎收藏的舞谱《南歌子》的解读[J]. 交响,1988(3):49.

[5]赵尊岳. 敦煌舞谱残帙探微[M]∥中国艺术研究院舞蹈研究所. 舞蹈艺术,北京:文化艺术出版社,1992:183.

[6]柴剑虹. 敦煌舞谱残卷《南歌子》的分析与整理[M]∥中国艺术研究院舞蹈研究所. 舞蹈艺术丛刊(七),北京:文化艺术出版社,1984:160.

[7]何昌林. 唐代酒令歌舞曲的奇拍型机制及其历史价值(上)[J]. 交响,1992(4):7.

[8]李祥霆. 古琴综议[M]. 北京:中国人民大学出版社,2014:103.

[9]沈义父. 乐府指迷笺释[M]. 北京:人民文学出版社,2018:89.

[10]高金荣. 敦煌舞教程(修订版)[M]. 上海:上海音乐出版社,2011:21.

[11]柴剑虹. 敦煌舞谱的分析与整理(二)[J]. 敦煌研究,1988(2):95.

[12]王骥德,著. 陈多,叶长海,注释. 曲律注释[M]. 上海:上海古籍出版社,2012:141.

[13]祝穆,事文类聚续集:第23卷[C]//纪昀,等.文渊阁四库全书. 北京:人民出版社,2015.

[14]王凤桐,张林. 中国音乐节拍法[M]. 北京:中国文联出版社,1992:144.

[15]杜佑. 通典[M]. 浙江:浙江古籍出版社,2007:680.

[16]孟珙. 蒙鞑备录[M]. 北京:中华书局,1985:6.

[17]沈宠绥. 度曲须知[M]. 香港:牛津出版社,2006:26.

[18]王力. 王力词律学[M]. 太原:山西古籍出版社,2003:83.

[19]任半塘. 教坊记笺订[M]. 北京:中华书局,2012:123.

[20]龙榆生. 唐宋词格律[M]. 上海:上海古籍出版社,2014:2.

[21]席臻贯. 唐乐舞“绝书”片前文句读字义析疑——敦煌舞谱交叉研考之一[M]∥古丝路音乐暨敦煌舞谱译丛,兰州:敦煌文艺出版社,1992:17.

[22]朱载堉. 朱载堉集(一)[M]. 上海:上海交通大学出版社,2013:95.

[23]罗庸,叶玉华. 唐人打令考(抽印本)[M]. 北京:北京大学出版社,1940:230.

[24]张炎. 词源:卷上[M]. 北京:中华书局,1991::34.

[25]彭松. 敦煌舞谱残卷破解[J]. 敦煌学辑刊,1989(2):116.

[26]柴剑虹. 敦煌舞谱的整理与分析(一)[J]. 敦煌研究,1987(4):89.

[27]王克芬. 舞论续集[M]. 北京:中央民族大学出版社,2011:79.

[28]饶宗颐. 敦煌琵琶谱《浣溪沙》残谱研究[J]. 中国音乐,1985(1):94.

[29]孙楷第. 唐代俗讲轨范与其本之体裁[M]∥俗讲,说话与白话小说,北京:作家出版社,1956:42.

[30]任中敏,编著. 何剑平,张长彬,校理. 敦煌歌辞总编(上)[M]. 南京:凤凰出版社,2014:220.

[31]沈括,著. 胡道靜,校注. 新校正梦溪笔谈[M]. 北京:中华书局,1957:60.

[32]施蛰存. 词学名词释义[M]. 北京:中华书局,1988:39.

[33]王建,著. 王宗堂,校注. 王建诗集校注[M]. 郑州:中州古籍出版社,2006:79.

[34]张祜,著. 尹占华,校注. 张祜诗集校注[M]. 成都:巴蜀书社,2007:180.

[35]龙晦. 唐五代西北方音与敦煌文献研究[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版),1983(3):115.

[36]柳永. 乐章集[M]. 上海:上海古籍出版社,1989:95.