在沪跨国公司的语言管理策略及影响因素

杭亚静 赵蓉晖

提要从管理学角度看,跨国企业在全球化进程中形成了3种核心战略:全球型、多中心型、混合型。本文从在沪跨国公司地区总部中选择母国语言文化差异显著、分属不同行业且分别代表上述3种类型的三家跨国公司——丹麦公司、日本公司和德国公司,以语言管理理论为基础构建分析框架,从组织和个体层面对其进行语言管理策略分析,探索国际化战略、母国语言文化、员工语言能力等多个因素对语言管理策略产生的影响。研究发现,跨国公司语言管理具有多层级多主体的特点,分支管理层面和员工个体层面共同形成了以效率和客户为导向的模糊化语言管理策略,并在多重因素作用下呈现出动态性和复杂性。同时,跨国公司语言管理还应关注个体语言管理对于跨国公司作为多语社区所产生的调和与排斥作用。

关键词跨国公司;语言管理策略;影响因素

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号2096-1014(2023)02-0052-11

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20230205

Language Management Strategies and In?uencing Factors of Multinational Corporations in Shanghai Hang Yajing and Zhao Ronghui

Abstract Management studies show that the core strategies developed by Multinational Corporations (MNCs) in the process of globalization can be divided up into three types: global, polycentric, and hybrid. Focusing on three cases (Danish company, Japanese company, and German company) from the regional headquarters of MNCs based in Shanghai and representing three strategy types, this paper analyzes their language management issues on the organizational and individual levels. Language Management Theory is taken as the theoretical perspective to explore the impact of various contributing factors on their language management. It is found that multilayered agents in MNCs jointly form an efficient and customer-oriented fuzzy language management model, which is dynamic and complex under the influence of multiple factors such as globalization strategy, language culture in home countries, and sta? language competence on language management strategies. The study suggests that the reconciliation and exclusion e?ect of individual language management should be highly valued in the community of MNCs.

Keywords MNCs; language management strategies; contributing factors

一、引言

在經济全球化趋势下,企业跨国发展成为普遍现象,其中的语言问题也成为值得关注的学术话题,有关研究经历了从描写现象到分析机理的变化过程,参与研究的海外学者主要来自管理学和语言学领域。管理学领域,现有研究主要关注跨国公司的多语特质( Luo &Shenkar 2006)以及由此带来的语言障碍和管理建议( Marschan et al.1997),主张通过制定工作语言政策、外派员工、语言培训等系列方法解决语言交际问题(Feely &Harzing 2002;Angouri 2007;Harzing et al.2011),也有研究从语言资源的视角,认为多语员工作为“边界搭桥者”(boundary spanner)具备特殊的人力资源优势( Barner- Rasmussen et al.2014)。语言学领域,现有研究倾向于从微观层面讨论跨国公司的语言管理,聚焦个体语言实践,分析公司政策和个体实践之间的偏差现象( Sanden 2014;L?nsmann 2017)。有研究发现,员工的能动性对政策的执行具有关键作用( Sanden 2018),还有调查显示,公司的国际化和本土化战略、东道主国家社会文化环境对语言政策均有影响(Peltokorpi&Vaara 2017)。

我国学者关于跨国公司语言问题的研究始于管理学者对跨国公司语言战略的关注,提出应从战略层面营造国际管理所需的国际沟通环境(于光2007)。此后,管理学界和语言学界围绕跨国公司的语言多样性进行了一系列讨论(刘重霄2010;朱晋伟2014;闫书颖2015),提出了规定工作语言、提升员工沟通能力等建议。在实证研究方面,近十年有研究者对在华跨国企业的语言使用以及员工语言能力现状进行了调查(王利峰,朱晋伟2013;杭亚静,等2020)。Zhao et al.(2021)通过对中国德企子公司的调查,提出了多语实操能力的提升路径。此外,有学者基于我国企业海外发展的语言战略需求视角讨论了英语作为商业通用语存在的问题(王春辉,徐佩2017),并进一步提出了跨国公司中文语言管理的策略(王辉,赵双花2022)。

纵观国内外现有研究,管理学界将语言管理作为企业自上而下的一种行政行为和商业策略工具,强调语言的工具实用特性。语言学界的加入为跨国公司语言问题的讨论提供了微观层面的视角,关注语言使用者对于组织层面语言管理策略实施的能动性。目前研究中关于语言管理策略影响因素的讨论涉及母国和东道主国家文化等方面,研究地域主要分布于北欧和亚洲的日本、新加坡以及中国香港地区,中国境内的相关实证研究还相对较少。因此,无论从地域分布还是影响维度方面,该领域都还有进一步探讨的空间。本研究基于三家在沪跨国公司的语言调查,讨论不同类型跨国公司在中国语境下的语言管理策略,并从不同维度讨论相关影响因素的驱动和制约作用。

二、理论与方法

(一)理论视角

社会语言学界的语言管理理论形成了两个流派:一派是以颜诺(Jernudd)、诺伊斯图普尼(Neustupn?)和内克瓦皮尔(Nekvapil)为代表的捷克布拉格学派,他们认为语言管理包括微观和宏观两个层面,并特别关注微观层面的交际行为中对语言表达和理解所做的“语言匡正”(Neustupn?,Nekvapil 2003);另一派以斯波斯基(Spolsky)为代表,将语言管理作为语言政策的一个主要成分,主要强调组织内“某些拥有或声称拥有特权的人或团体为了改变语言域中人们的语言实践或语言信仰而付出的显性的或可见的努力”(Spolsky 2009)。笔者认为,捷克学派的语言管理理论优势在于将语言管理理解为组织层面和个体层面的互动过程,尤其强调自下而上的研究路径和语言管理的循环,并且有着较为清晰的理论框架。

本研究主要在Nekvapil(2006)的语言管理理论基础上设计了跨国公司语言管理的理论分析框架,见图1。笔者认为,组织化语言管理始于个体化语言管理,后者是个体对自己或他者的语言实践所进行的直接管理,以便达到言语顺应的效果。不论微观的个体语言管理(简单管理),还是宏观的组织化语言管理,都要经历相同的操作过程:关注问题——评估问题——制定和实施方案——调整方案。上述过程形成语言管理的循环,是语言使用者在“语言互动”及“语言体系发展”过程中针对出现的语言问题所采取的匡正措施。

(二)研究设计

Bartlett & Ghoshal (1989)指出,跨国企业在全球化进程中形成了3种核心战略:全球型、多中心型、混合型。全球型注重各国市场的标准化管理,全球聘用员工;多中心型注重每个分支所在国国内市场的竞争,各国分支之间联系较少,员工本土化程度较高;混合型为二者的中间模式。

上海是中国跨国企业最密集的城市。《2019年上海市国民经济与社会发展统计公报》显示,截至2019年末,在上海落户的跨国公司地区总部有720家,居全国之首。笔者从在沪跨国公司地区总部中选择了三家具有代表性的公司进行个案分析,它们在母国语言文化背景上有显著差异,且在全球化核心战略方面分别代表了 Bartlett & Ghoshal (1989)指出的3种不同的类型,见表1。

笔者采用了文本分析、观察、半结构访谈等研究方法,数据采集的时间段为2019年4月至2020年2月,采集的文本数据来自文本资料(如员工手册、合同文本、技术图纸、行政文件、邮件、招聘信息、电话记录、会议记录等)。由于现场观察受到限制,笔者除了通过委托内部工作人员拍摄语言景观以外,还通过在访谈中增加互动访谈的方式弥补观察部分数据收集的不足。访谈对象一共15位,来自三家公司的管理层及人事、技术、销售等部门。在上述数据基础上,笔者结合本研究的理论框架进行了主题归类分析。

三、三类跨国公司语言管理策略的异同

从组织和个体两个层面分析三家公司的语言管理策略,可以发现它们具备如下共性和个性特征。

(一)组织语言管理策略

1.共性特征

三家公司的语言管理策略主要表现为规定工作语言、开发多语网站和社交媒体平台、招聘要求语言能力等。此外,三家公司均通过外派员工、语言培训、外聘翻译来解决管理和商务活动中的沟通问题。

三家公司都将中文、英语、公司母国语言默认为实际的工作语言。在商务用语方面,尤其是在商务邮件、跨地区分支的内部邮件、产品说明书、涉及不同国籍人士的商务谈判中,三家公司都将英语作为共同工作语言;在涉及公共事务和法律相关的内部事务方面,如与本土政府或组织人员的邮件沟通、劳动合同、员工手册和面向本土市场的商务合同等,三家公司都将中文作为优先语言。

三家公司在官方网站、产品包装、社交媒体平台的语言设置方面都充分考虑了作为全球型企业目标客户的语言多样性。官方网站是全球统一的,但在网络设置上,充分进行了智能化和本土化,即在中国地区打开网址时,默认开启中文模式。微信公众号以中文为主要语言,但每个界面都可看到语言设置的选项,以便随时切到其他多种目标客户的语言。

在语言培训方面,三家公司均有安排相关的中文培训项目。A 公司报销外方员工中文培训的学费,由员工自主聘请中文教师,可以利用上班时间进行语言学习。B 公司日本总部规定:“总部外派到中国的日方员工必须学习中文,公司会给他们请家教。”C 公司也多次组织外方人员进行中文培训。

此外,三家公司均通過一些人力资源管理举措来确保公司内具备多语能力的员工作为“语言阀”来解决日常沟通中的语言障碍。除了具备双语能力的本土员工外,相当数量的外方员工在 A 公司和 C 公司内部承担了“语言桥”的角色,他们在与总部沟通、分支之间联系、海外客户联系方面具备本土员工缺乏的多语优势。“当一个部门接到无法用对方语言沟通的电话时,可以请其他部门外方员工来应急。”B 公司还注重部门内的语言配置,“每个部门都有会日语和英语的人,开展业务没有什么问题”。

2.差异化表现

在工作语言的选择上,A 公司于成立之初就明文规定工作语言为英语,和母公司保持一致。C 公司则在2006年明文规定共同工作语言由德语和英语改变为英语。B 公司没有任何文件显示某种语言是其公司的官方工作语言。

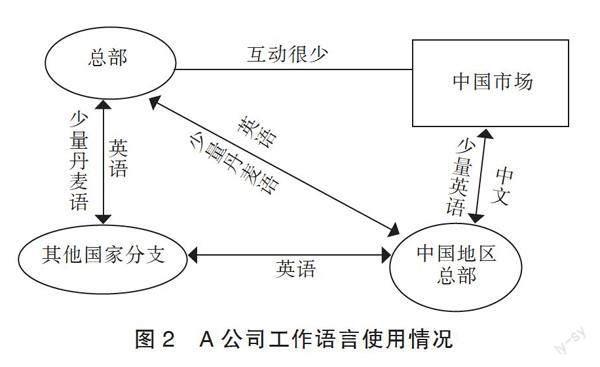

在实际工作语言的使用上,中文、英语、公司母国语言使用的场合、比重以及功能各不相同。同时,笔者根据观察和访谈绘制了三家公司与总部、本土市场和其他分支的工作语言使用概况,见图2、图3、图4。如图所示, A 公司和 C 公司在与总部的沟通中以英语为主,其中 C 公司逐渐从德语和英语并重转向以英语为主;B 公司则一直以日语为主要语言。另外值得注意的是,与 A 公司和 C 公司在与其他分支的沟通中基本使用英语不同, B 公司在该场合中日语也是主要语言之一。

而在与本土市场的沟通中, A 公司和 C 公司内英语和中文均为工作语言, B 公司则将中文作为唯一的工作语言。B 公司还开发了独立于总部全球官网的本土官方网站以及微信公众号,并使用中文作为唯一语言。

招聘过程中的语言要求以及日常管理中对于员工语言能力方面的考核评价也是三家公司使用的重要语言管理策略之一。除了一些基层岗位外, A 公司和 C 公司的招聘都有对英语等级证书的要求,并且通过面试考察应聘者实际英语能力,包括口语能力和领域相关书面材料的翻译能力。从 A 公司的招聘要求来看,“英文听说读写流利”是除了专门的语言服务类岗位以外,所有岗位应聘者都需要具备的能力,是入职门槛之一。对于面向本土市场的岗位,则必须是“中英文听说读写流利”,相对于外籍求职者,本土求职者更具有语言优势。根据对 A 公司人事部门经理的访谈,求职者从投递简历到正式入职,起码需要经过4个应聘环节。虽然“具有相关的英语能力等级证书”会影响到简历投递后的第一轮面试资格,但决定其是否企业需要的人才,“关键还是英文面试的表现”。

B 公司在默认大部分本科及以上本土应聘者具备基本英语能力的基础上,对部分需要直接与日方人员沟通的岗位提出了日语能力要求。以代理店支持科科员(日语)岗位为例,它要求应聘者具备日语 N1(最高等级)证书,具有“良好的人际交流和协调能力”;在岗位职责中,则明确说明了直接和语言相关的翻译工作要求,以及和日方管理人员的工作配合,见图5。因此,此类岗位带有明显的语言类岗位特点,属于内部“支持”类岗位,对语言的要求高于对其他专业背景的要求。

B 公司对于事务类的员工比如行政文员、销售支持等岗位,日语是必备的语言技能;对于技术类岗位,英语是基本的语言要求,一些重要的技术岗位还要求有日语或其他语言能力。如“KOPEN 系统担当”这一岗位,需要处理 B 公司内部网络系统的开发、测试、运行维护以及进行用户培训,涉及整个企业运营较为核心的部分,因此除了要求计算机专业以外,还需要有行业工作背景以及日语 N1等级证书。此外, B 公司还注重部门内的语言配置,“每个部门都有会日语和英语的人,开展业务没有什么问题”。

C 公司的岗位招聘中大部分会明确提出英语能力的要求。由于内部员工语言文化背景较为多元,部分岗位还需要与总部、其他分支或部门及项目团队协作,在工作和商务沟通中涉及不同语言背景的人员,在招聘时对求职者基本上都有英语能力的要求,比如“good English communication skill”(良好的英语沟通能力)、“pro?cient in English”(精通英语)、“?uent in English and Chinese”(流畅的英语和中文能力)等。没有外语能力要求的岗位,如“区域销售”和“服务工程师”,属于基层技术岗位或本土市场开发岗位,“需要动手能力比较强”,主要是面向本土客户。但根据对 C 公司人事经理的访谈,这些岗位的求职者大都具备基础的英语能力,“在同等条件下,当然会优先录取会英语的求职者”。个别岗位如“新能源工程师”,必须具备英语能力之外,会德语也作为隐性要求,主要原因是该岗位属于比较前沿和核心的技术部门,需要与德国技术人员有大量的沟通协作,因此,“德语是一个加分项”。此外,还有一些面向全球的技术服务岗位要求在必备的英语能力之外,具有中文能力。

在语言培训方面,三家公司均有常规的语言培训项目。A 公司和 C 公司主要通过报销学费的方式鼓励员工学习英语和中文。除了支持外派人员的中文培训以外, B 公司还支持日语培训,并在员工取得相应的证书后给予奖励;近几年 B 公司还开始支持英语托业考试培训。C 公司实行的对接导师制以及资助关键部门员工海外学习政策等提供了提升语言能力的机会。

三家公司都没有专职的翻译人员,商务活动的语言翻译一般由内部员工兼任或者外请翻译人员。 A 公司和 C 公司在涉及第三国的商务活动中,使用英语或者提供其他语言翻译。在对外沟通方面, B 公司会将语言问题的解决作为公司成本不可缺少的一部分。B 公司商务谈判会使用中日翻译,与客户签订合同的语言是中日双语,面向客户的广告宣传以中文为主,如果使用日语,会出现中文字幕。

B 公司处理公共事务的语言以中文为主,英语和日语仅作为一些标题的辅助性语言。对象主要是中国的政府机构,“必须使用让政府官员能看懂的语言”,因此,邮件和电话都使用中文。此外, B 公司的公共事务还包括在中国地区开展慈善和环保类的社会活动,沟通和语言标示的使用上也是以中文为主;日语和英语如果出现的话,仅仅象征性地出现在标语和海报中,作为辅助性的语言。

(二)个人语言管理策略

1.共性分析

三家公司员工的简单语言管理主要表现为员工对工作语言的认知、日常工作中多语种交际模式以及自我语言能力提升等方面,在管理策略上存在如下共性。

三家公司的受访员工都认同公司需要采用一种语言作为共同工作语言,并且均认可英语在全球商务中的重要性。此外,受訪者均认为,在场人员和沟通对象的语言背景以及场合是语言选择的主要因素。在日常交流中,员工之间如果无法以一方的母语进行交流,会选择英语作为共同语言。随着近几年信息技术和人工智能的发展,在无法以一方的母语进行交流时,双方可以通过翻译工具进行交流。

语言混用是三家公司日常人际交往中的话语模式。A 公司主要体现为中英混合;B 公司为中英日3种语言混合;C 公司为中英混合,偶尔夹杂德语。以 B 公司为例,中日员工之间或者与其他分支员工之间的沟通以英语为主;此外,在以中文或日语为主的交流中,也经常借用英语词语。“涉及专业讨论的内容,英语还是比较通用。”

在语言能力提升方面,三家公司的受访者均认同语言能力对于个人职业和公司发展有益,并认为应该在口语交流、领域语言知识和社会语言知识等不同层次提升沟通理解能力、复合语言能力和跨文化胜任力等。此外,三家公司的外方员工在中文能力提升上都表现出明显的不足。

2.差异化表现

三家公司在简单语言管理方面存在的差异主要表现为母国语言能力、英语语言能力的语言管理策略三方面。

首先,关于母国语言的管理策略在三家公司简单语言管理层面表现出较为明显的差异。丹麦语在 A 公司的使用仅出现在总部和分支之间的沟通中,且仅限于参与者都是丹麦人的电话或视频会议,或者丹麦人和会说丹麦语的其他国家员工之间的交际场合。从沟通网络上来看,虽然丹麦语是和英语一样可以跟总部进行口头交流的语言,且使用者的层次相对来说比较高,具有一定的信息获取优势和决策影响力,但使用的范围极为有限,仅为少数人之间使用的語言,所以 A 公司员工并不会把丹麦语作为需要学习的语言。

对 B 公司员工而言,日语是唯一一种所有交际形式中都会使用的语言,且会出现在公司的日常海报、通知、文件当中。日语与英语、中文的混合使用是 B 公司较为常见的沟通模式。微信等社交媒体平台是 B 公司员工部门内部或项目团队进行工作沟通的方式之一。公司微信群的参与者主要是中方员工,如果团队中有日方员工,会根据话题来选择中文或者日语。

对 C公司员工而言,德语是德方高层管理人员或德语较好的中方人员与总部沟通的语言之一;在内部工作交流中,如果参与人都具有德语交流能力,也有使用德语的情况。“技术上面的一些讨论还是使用德语比较多。”

受访者还认为,由于德语是管理者的语言,往往具有“上位语言”的地位,有着隐性的“职业发展优势”,主要表现为海外调动的机会。但中方员工在是否愿意投入时间学习德语时又有另外的考虑,如“费时间,还不如去提升专业”“太难”等。

其次,关于英语的管理策略在三家公司也有区别。A 公司和 C 公司中层以上的访谈对象认为“作为一家全球型公司,我们主要使用英语作为工作语言”,但是中层以下的访谈对象认为“汉语和英语都是主要的工作语言,工作中一半一半吧”。这说明公司内部员工对于共同工作语言的认知与其在公司的职位高低相关,同时也说明英语在中高层管理人员中使用的范围更广,频率更高。

B 公司只在少数情况下,如不会中文的日本员工与会英语的中国客户沟通时,可能会使用英语,前提是“先了解对方的语言情况”。英语主要用于中日员工之间或者与其他分支员工之间作为共同外语进行沟通。随着近年来公司制定一系列奖励员工通过英语托业考试的政策,参与英语培训的人数显著上升,但从效果来看,收效不大,原因主要是“时间不够”“平时要用的机会不多”。

作为在华经营历史较长的跨国公司, C 公司具有“按资排辈”的特点,人员的年龄结构偏大,虽然公司管理层的英语能力普遍高于普通员工,但也有受访者认为“大部分前辈英语是不太好的”。此外,两家公司中不同部门员工之间的英语能力差异也比较明显,涉外较多的部门员工英语能力远高于涉外较少的部门。

四、语言管理策略的影响因素分析

从三家公司语言管理策略的异同来看,以下因素会对跨国公司语言策略的制定和实施产生影响。

(一)国际化战略因素

不同类型的国际化战略是影响三家公司组织层面语言管理策略的重要因素,并间接影响到简单层面的语言管理策略。A 公司采用的是全球型国际化战略,将分支视为总部统一协调下的各个单元,认为使用共同工作语言有助于总部在全球推进产品、展开投资、融合文化,以及避免翻译开支等。因此, A 公司总部管理层在海外拓展之初就明文规定,将英语作为公司共同工作语言,是对工作场合使用语言的标准化,以及全球管理规范的一部分。对于 A 公司员工而言,围绕英语能力的跨文化沟通能力、商务谈判能力、领域知识表达能力是个人语言能力提升的关键,并将影响到个人的职业发展。在三家公司中,A 公司对于英语作为共同工作语言的感知也是最强的。国际化的员工背景使得企业内部使用商业共同语的情境更加普遍,也有利于员工英语交际能力的提升。

B 公司是全球化过程较早的日本跨国公司在华地区总部,从 B 公司总部的全球化路径来看,欧美是其开展海外业务的发端地,因此,英语作为工作语言与其国际化战略密切相关,这从其全球官方网站的语言设置可见一斑。在国际化战略上, B 公司特别强调针对本土市场的定制型产品和服务,属于多中心型国际化战略,往往要求很高的本土化响应能力( Prahalad &Doz 1987)。B 公司本土语言(普通话、上海方言)在其交际网络中使用的广泛度和频率方面,与英语和公司母国语言相比,表现都较为突出。使用本土语言可以提升管理效率和分支内部的决策能力, B 公司相较于 A 和 C 公司更加重视本土语言能力。但是,多国型国际化战略对分支之间、分支和总部之间的交际网络需求相对较少,因此,弱化了使用共同工作语言去沟通、协调和融合的要求。B 公司虽然也将英语作为商务工作语言,但实际上英语的使用范围并不广泛。因此,虽然 B 公司也“和总部保持一致”,安排关键岗位员工参加英语培训以通过托业考试,但效果并不理想。不过,随着英语作为全球商务共同用语的地位逐渐强化, B 公司市场和供应商渠道拓展时也逐渐面临英语能力不足导致的压力。

C 公司则属于混合型国际化战略。一方面,它追求全球融合和高效管理,所以在语言管理策略上,它和 A 公司有诸多相似之处,希望在共同工作语言的基础上实现信息传递和知识共享;另一方面,它也强调本土化响应下的个体创造力和本土语言能力。因此,在工作语言政策上体现为语言的功能化选择,创造一种统一但不失灵活的交际模式来鼓励个体创造性和共同的文化愿景( Luo &Shenkar 2006)。在全球型国际化战略转型中, C 公司逐渐减少了德语在交际网络中的使用,并从总部管理层明确了英语作为共同工作语言的功能,同时,招募多语能力的本土员工,包括管理人员。在混合型的国际化战略下,分支的功能语言是多种并存的,与本土语言和公司母国语言相比,商业通用语(英语)覆盖了更广泛的交际网络。但分支语言在使用频率上会超过其他语言,来确保分支的市场竞争力。

国际化战略对于跨国公司而言不是静态的,而是随着全球商业环境变化的。笔者观察到 C 公司在本土市场推进战略中对语言政策所做的调整。近十年来, C 公司的本土化程度逐渐加深——开设中国研究院,培养中方核心技术人员,管理层甚至公司的首席执行官都有中方员工担任。英语依然是使用最广泛和使用频率最高的功能语言,但中文的地位在公司政策层面有所提升,“与国内客户或者供应商的函件可以只使用中文”。而 B 公司英语培训的需求也是随着上海分支的业务拓展而出现的,“公司的业务拓展至东南亚等地依然需要使用英文与当地客户交流。员工虽普遍通过四、六级考试,但是实际英语水平普遍较低”。

(二)母国语言文化因素

三家公司分别来自不同语言文化环境的国家。A 公司和 C 公司母国所处的欧洲,各国之间来往密切,多语是一个非常普遍的现象。在这一背景下,人们在社会交往中要克服不同语言背景带来的沟通障碍,所以必须有一个能搭建在不同语言之间的语言桥梁。因此,两家公司都明文规定以英语为工作语言。A 公司外派员工在访谈中提到“一个小国家的公司要全球化就必须使用一种全球的语言”,并且“(在丹麦)凡受过教育的人都具有很好的英语能力”,而“英语是世界语言,英语是国际沟通的重要工具”。

我们可以看到,丹麦语在 A公司使用的空间非常小,但同样来自欧洲的 C 公司,德语却依然具有一定的“上位语言”优势,这与德国的历史以及德语在欧洲的地位有一定关系。德语曾经是世界上科学技术领域的重要语言,在欧洲一些国家,德语也有广泛的使用人群,是欧洲地区的传统语言之一,具有一定的地区通用语言地位。

在 C 公司及其总部,一些年纪稍长的德方管理者的英语远不如德语使用得多;此外, C 公司本土员工有被派往德国总部学习的机会,而在德国,使用德语更为方便。因此,德语在本土员工与管理层和总部的交流中具有隐性优势。访谈中,有本土员工认为,德语培训比英语培训更加重要。因此,虽然公司政策向英语倾斜,但员工个体的语言管理仍然将德语能力作为语言提升的优先项目。

三家公司中, B 公司母国和中国的语言文化距离相对较近。笔者观察到,相对于中文简体字,繁体字的使用在日本企业中非常普遍,因为“中文繁体字更接近日语”,更便于日方员工理解。根据日本总部规定,“总部外派到中国的日方员工必须学习中文,公司会给他们请家教”,但对于日方员工而言中文学习的难度主要表现在听和说方面,而这两方面,受访的外派管理人员认为“在自己任期内可能也无法做到”。此外,和中国以及欧洲的外企管理人员不同,日本管理人员往往国际化程度不高,日本的两所公立大学(东京大学和京都大学)的毕业生在日本工商界占主导地位(张芬霞2006)。从 B 公司语言管理策略的制定和实施来看,母国的语言文化因素严重影响了英语作为工作语言这一政策的实施,虽然 B 公司认同英语的重要性,员工在同等级别的语言资格考试培训中,英语培训获得的经济补贴比日语要高,但由于日语往往对员工和管理者之间的直接沟通更为有利,该政策并未能取得预期效果。

(三)员工语言能力因素

员工语言能力方面的因素是影响语言管理策略的一个较为特殊的维度。首先,无论是组织层面还是个体层面的语言管理都会影响到员工的语言能力,如员工通过英语培训来提升工作语言使用的能力。但同时,员工的语言能力也对语言管理策略产生影响。

第一,员工的多语能力能够促进工作语言政策的制定和实施。跨国公司在开拓海外市场时往往会考虑当地的人才储备,其中就有外语能力的考量。A 公司总部在选择上海作为地区总部的决策中,就考虑了上海的高等教育分布情况和劳动力市场能否提供足够具有多语能力的人力资源。此外,三家公司中都存在着员工作为语言阀的隐性语言管理策略,该策略的实施有赖于员工的语言能力。

第二,由于外派员工在整个组织结构中大多处于管理或者关键技术岗位,他们的语言能力往往对组织化的语言管理,如招聘政策语言要求、语言支持等策略的制定和实施等有着明显的影响。在三家公司的语言能力评价中,A 公司和 C 公司管理层的英语能力在整体上都明显高于非管理层。但是, B 公司管理层的英语能力要低于技术和销售人员的英语能力,外派人员的语言能力一定程度上对公司语言管理策略产生了负面影响。

第三,员工语言能力的差异也影响了共同工作政策的执行。虽然三家公司都存在显性或隐性的语言使用规定,比如在有外方人员在场的情况下使用共同工作语言,但在人数较多的会议场合下,员工还是会形成小范围的语言圈。这种情况在非正式场合则更加常见。此外,笔者还观察到 C 公司的一次技术讨论中(除了一名印度籍员工和一名德方员工以外,中方技术人员占大多数),虽然讨论以英语开始,但经过一段不太有效的沟通后,中方成员选择用母语交流讨论,然后将结果用英语告诉外方人员。

此外,笔者所观察到三家公司的员工在语言使用上的混用现象也是基于员工具备多语能力(还包括领域知识能力、社会语言能力)的基础上,能够在工作和日常交流中抓取各种语言资源达到最佳沟通效果的一种语言管理策略。这种以结果为导向的个体语言管理策略与组织层面上非单一化的事实工作语言政策是契合的。

五、总结与启示

基于不同类型跨国公司语言管理策略的分析,可以发现:(1)跨国公司语言管理具有多層级多主体的特点——总部制定工作语言政策并主导外派员工;分公司管理高层和中层通过人力资源管理政策进行语言管理并引导事实上的工作语言政策;员工围绕多种语言能力进行适应、调整并影响语言管理策略的制定和实施。(2)与总部的单一划定不同,分支管理层往往出于国际化和本土化的不同偏向引导多语并存的工作语言政策,并与微观层面强调交际效果的员工个体语言管理策略共同形成了以客户和效率为导向的模糊化语言管理策略。(3)在国际化战略类型、母国语言文化以及员工语言能力等因素的作用下,语言管理策略的制定和实施呈现出动态化和复杂化的特点。

跨國公司语言管理策略是多重因素共同作用下的结果,并对其内部管理和全球商务竞争力有着积极和消极的双重影响。随着全球化和本土化程度的加深,跨国公司语言管理往往需要更长远的战略部署。此外,三家公司的语言使用者基于工作语言能力差异以及不同认知,灵活调动其他语言资源来完成日常工作和人际交往,其与组织层面语言管理存在的偏离现象也为组织语言管理策略的调整提供了契机,比如本研究中员工所体现的跨语言能力应该在公司语言能力的评价体系中得到认可。

此外,跨国公司语言管理不能仅将语言视为交际工具,还应关注到语言的社会化以及身份建构功能。关注员工多语资源的价值,并均衡各层级各国别员工的工作语言能力,将有利于跨国公司的文化融合和知识共享,并有利于避免语言能力差异导致的内部分化和管理失灵。

当前,世界第三次经济全球化浪潮正在兴起,根据《中国企业全球化报告(2018)》,中国企业在全球产业链上参与程度持续深化,国有企业携手民营企业通过海外并购拓展海外市场的局面已经初具规模,但是全球化利益的实现有赖于一系列现实条件。中国企业“走出去”过程中,应当将语言作为全球化战略的一个重要考量对象,合理配置内部的语言资源,构建语言管理的框架,并关注多重因素对语言管理策略制定和实施的正负作用。此外,跨国公司还应重视语言社会化功能对于跨国公司作为多语社区的调和作用,充分发挥多层级多元化主体的主观能动性,鼓励员工自发的多语交际策略,最终提升企业的全球商务竞争力。

参考文献

杭亚静,殷志平,高曙进 2020 《外企语言使用状况调查》,载《上海语言生活状况报告(2020)》,北京:商务印书馆。

刘重霄 2010 《全球化背景下跨国公司工作语言状况及对策分析》,《江汉大学学报(人文科学版)》第6期。王春辉,徐佩 2017 《跨国公司的语言战略》,《语言政策与规划研究》第2期。

王辉,赵双花 2022 《跨国公司语言管理研究——兼论跨国公司的中文语言管理策略》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

王利峰,朱晋伟 2013 《在华跨国公司内部语言状况调查》,《语言文字应用》第1期。

闫书颖 2015 《跨国公司语言策略研究》,《管理观察》第13期。

于光 2007 《跨国公司语言战略研究综述》,《山东社会科学》第3期。

张芬霞 2006 《跨国人力资源开发与管理模式的比较研究》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

朱晋伟 2014 《跨国公司语言多样性问题研究》,《社会科学战线》第4期。

Angouri, P. M.2007. Language in the Workplace: A Multimethod Study of Communicative Activity in Seven Multinational Companies Situated in Europe. Essex: University of Essex.

Barner-Rasmussen, W., M. Ehrnrooth, A. Koveshnikov, et al.2014. Cultural and language skills as resources for boundary spanning within the MNC. Journal ofInternational Business Studies 45(7), 886–905.

Bartlett, C. A.& S. Ghoshal.1989. Managing Across Borders. Boston: Harvard Business School Press.

Feely, A. J.& A. W. Harzing.2002. Language management in multinational companies. Cross Cultural Management: An International Journal 10(2), 37–52.

Harzing, A. W., K. K?ster& U. Magner.2011. Babel in business: The language barrier and its solutions in the HQ-subsidiary relationship. Journal of World Business 46(3), 279–287.

L?nsmann, D.2017. Embrace it or resist it? Employees reception of corporate language policies. International Journal of Cross Cultural Management 17(1), 101–123.

Luo, Y.& O. Shenkar.2006. The multinational corporation as a multilingual community: Language and organization in a global context. Journal ofInternational Business Studies 37(3), 321–339.

Marschan, R., D . Welch &L . Welch .1997. Language: The forgotten factor in multinational management . European Management Journal 15(5), 591–598.

Nekvapil, J.2006. From language planning to language management. SociolinguisticaJahrbuch 20(1), 92–104.

Neustupn? , J.& J. Nekvapil.2003. Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning4(3&4), 181–366.

Peltokorpi, V.& E. Vaara.2017. Language policies and practices in wholly owned foreign subsidiaries: A recontextualization perspective. In M. Y. Brannen.& T. Mughan (Eds.), Language in International Business. Cambridge: Palgrave Macmillan. Prahalad, C. K.& Y. L. Doz.1987. The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision. New York: TheFree Press.

Sanden, G. R.2014. Language Management ×3: A theory, a sub-concept, and a business strategy tool. Applied Linguistics37(4), 520–535.

Sanden, G. R.& D. L?nsmann.2018. Discretionary power on the front line: A bottom-up perspective on corporate language management. European Journal ofInternational Management 12(1/2), 111–137.

Spolsky, B.2009. Language Management. Cambridge: Cambridge University Press.

Zhao, K., X. Ye, Y. Zhang, et al.2021. Developing language operative capacity in a subsidiary of a German MNC in China. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 86, 55–67.

責任编辑:逯琳琳