新材料作文“吃得苦中苦,方为‘人中人’”导写与精评

焦文林

一、名校真题(豫东四校2023届高三模考作文题)

阅读下面的材料,根据要求作文。(60分,其中书写5分)

“吃得苦中苦,方为人上人”是传统社会的人生信条,很多人不甘做普通人,不愿过平凡的生活,一旦成功,便自命不凡。教育家陶行知曾在重庆创办育才学校,一位学生将这句话改为“吃得苦中苦,方为人下人”。陶先生则认为,在公平合理的社会,不应该有“人上人”和“人下人”,只有“人中人”。“我们是劳苦大众中的一员,我们都应该是‘人中人。”从此以后,育才学校学生的寝室里端端正正地贴上了这样一幅对联:吃得苦中苦,方为人中人。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、写作指导

(一)审题指津

1.审材料找重点。材料有一定的对比因素,即“吃得苦中苦,方为人上人”“吃得苦中苦,方为人下人”与“吃得苦中苦,方为人中人”的对比,考生通过对比会发现立意的重点应该放在“吃得苦中苦,方为人中人”上。

2.理解关键句含意。“吃得苦中苦,方为人中人”里,“苦”指什么?传统意义上的饥饿、劳累、挫折是“苦”,而“自律”“独处”“深思”也可以算作“苦”。

3.辨明关系。一是辨明“吃苦”与“人中人”的关系,从“……,方……”的结构看,属于条件关系,陶行知認为要成为“人中人”,离不开“吃苦”这个条件。二是辨明“人中人”与人民的关系,“人中人”既要融入人民群众之中,又要乐于为人民担当责任,奉献才智。

(二)高分立意

1.在吃苦中积累丰富的知识和超强的实践能力,特别是解决实际问题的能力,成为对他人、对社会有益的人。

2.“人中人”应该“开朗乐观,能创造和谐人际关系”“乐于奉献,服务社会”“心胸开阔,先天下之忧而忧”“勇于担当,承担社会责任”。

(三)误区警示

1.偷换概念。本次写作核心话题是“吃得苦中苦,方为人中人”,但有同学在写作中, 将“吃苦”偷换成“奋斗”。虽然“奋斗”过程中会有“苦”,但将“吃苦”直接说成“奋斗”显然不合适。

2.文章内容没有厚度,表现在仅罗列前人“吃苦”事例,没有深入思考从“吃苦”中获得的精神价值,没有深入阐述“人中人”的含意,不会引入“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”“横眉冷始终20多度的恒温,使我们宅居方寸之间,再难感知春和景明、飒飒清秋之爽;都市里的大树,经冬不凋,四季常青,难以触发叶落知秋的情思……美,正如湮灭的往事,在钢筋丛林里、在行色匆匆中无处栖息,我们失却了伤春悲秋等美好情愫。

乔布斯说:“苹果与其他计算机公司最大的区别,在于追求科技的同时,始终保持对于艺术和美的追求。”科技发展不是美的敌人,恰恰是美的孪生兄弟。当大国重器“嫦娥号”“祝融号”“羲和号”直上九天揽月时,我们欣喜地看到,在探索月球时,更能感知月亮的皎洁之美;在遨游太空时,更能体悟星空的浩瀚之美。从月球到太空,美是永恒的,不因科技发展而湮没。

世间万物,犹如一个多面体,恰如苏轼所言“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。我们要善于发现美、感知美、鉴赏美,以美为邻,在美的熏陶中,启迪思想,丰盈人生!

【点评】本文有两大亮点:一是思路清晰,有条不紊,逐层深入,论述有力。文章开宗明义,旗帜鲜明地亮明“喜忧全在审美境界”的观点,然后按照“处处有美→善于发现美→审美意义→审美之忧→正确处理科技与美的关系”的顺序布局谋篇,由表入里,论述了发现美、拥有美的主题,中心突出,脉络分明。二是文采飞扬,处处彰显出语言之“美”:长短句、整散句结合,顿挫有致,摇曳生姿;多材并列,形成排比,既增强了气势,又丰富了内容,可谓一箭双雕。比喻、比拟、引用等修辞的运用,生动形象,养眼悦耳。

责任编辑 廖宇红对千夫指,俯首甘为孺子牛”等含有家国情怀、责任担当的名句增强内容厚度。

三、佳作精评

素养修养吃苦得,兼具方为人中人

河南省太康县第一高级中学宋晗

“吃得苦中苦,方为人中人。”陶先生改动一字,就跳脱出原先利欲熏心的狭隘格局,彰显出他作为“人中人”情系天下的博爱胸怀。复旦大学梁永安教授也曾对“人中人”做出这样的解读:具备素养与修养,做一个优秀的普通人。素养与修养,要从吃苦中获得。

吃苦磨炼意志,提升本领,提高素养,造就“人中人”。

“思立掀天揭地的事功,须向薄冰上履过。”温室里的花儿,随手便可连根拔起;原野中的巨木,向地心伸出长长的须根。贫寒的家境和病弱的身躯是稻盛和夫的苦难,但也赋予了他“特别认真生活”的性格和善于从实践中总结经验的能力。稻盛和夫凭借非凡的商业才能创办两家世界500强企业,靠丰富的经验将日航从破产边缘救回,以远见卓识建议华为走自主研发的道路。诚然,苦难本身并非财富,而在苦难中提升的素养一定是财富。吃自律之苦,抵抗诱惑;吃独处之苦,自我提升;吃思考之苦,锻炼思维——苦难是人生的老师,不吃苦则无以提素养,难以成“人中人”。

吃苦淬炼灵魂,厚养品德,拔高修养,塑造“人中人”。

“欲做精金美玉的人品,定从烈火中锻来。”“普通”不意味着“平庸”,后者被动地在人海中沉浮,前者积极地融入群体,用自己的能力和热情去帮助他人、奉献社会。只有在雨幕中奔跑过,才会总想着为他人撑伞;只有在黑夜中摸索过,才会馈世界以光明。流落剑南的杜工部,不正是遭受了茅屋为秋风所破的困境后发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呐喊吗?亲历饥荒的袁隆平,不正是经受了饥饿的煎熬后萌生了禾下乘凉梦吗?尊重每个生命,对所有人一视同仁,愿意为他人的幸福而奋斗、奉献,是苦难教给我们的博爱,是为人负重前行而无怨无悔的修养。

素养与修养,诞生于艰难困苦之中,共显于“人中人”之身。无人向往苦难,但也无人可避开苦难。既然如此,就不能让自己辜负了那些吃过的苦。每个人都应在苦难中奋起,通过吃苦沉淀素养与修养,做优秀的普通人,做“人中人”。

【技法借鉴】

(1)立意准确,整体把握材料,针对关键句“吃得苦中苦,方为人中人”,提出从吃苦中获得素养、修养的观点。

(2)思路清晰,主体段设立“吃苦磨炼意志,提升本领,提高素养,造就‘人中人”“吃苦淬炼灵魂,厚养品德,拔高修养,塑造‘人中人”两个分论点, 并列呈现,相辅相成。

(3)论证有力,第3段稻盛和夫一例,因果论证分析具体深刻;第5段杜甫、袁隆平两个典型事例与反问句结合,增强了说理的力度。

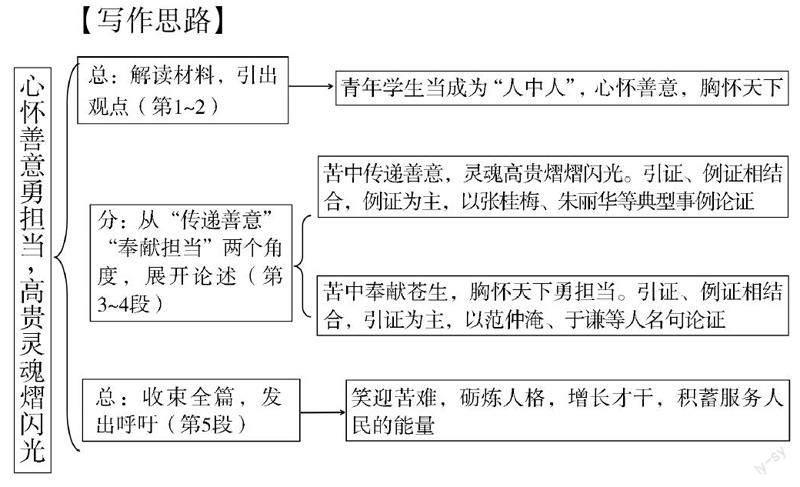

【写作思路】

心怀善意勇担当,高贵灵魂熠闪光

河南省太康县第一高级中学李咪乐

陶行知先生曾说:“吃得苦中苦,方为‘人中人。”这与传统人生信条的“人上人”思想截然不同,传统信条所追求的“人上人”,挤破头、拼尽力只为将他人踩在脚下。我们当代青年学生,理应成为陶先生所说的“人中人”,让灵魂熠熠闪光。

何为“人中人”?“人中人”既不高人一等、自命不凡,又不自轻自贱,不思进取;他们是大众中平凡、普通、堂堂正正、灵魂高贵的人,是浩瀚大海中晶莹的一滴水,历经惊涛骇浪和撞击岛礁的苦楚后,仍能心怀善意、胸怀天下。

苦中传递善爱,灵魂高贵熠熠闪光。梁启超有言:“患难困苦是磨炼人格之最高学校。”我们要想成为“人中人”就要在苦难中传递善爱,让灵魂更加高贵。你看,张桂梅遭丧父丧夫之苦,仍选择将光明献给山中女娃,照亮他们走出大山的路;谭婷经历失聪之苦,仍刻苦学习法律,温暖聋哑人,为他们发声;朱丽华陷黑暗苦海,失明的她免费为多位残疾人提供工作职位……上天或许为他们关上了一扇门,而他们在寻找光明的同时又为别人打开了一扇窗,让灵魂闪光。然而也有一些人在经历了泥泞,见证了苦难以后却渐渐熄灭了内心的光,抛弃了善良,冷漠地走向自私的渊薮,灵魂失去了光泽,生命失去了风采。这难道不可悲、可叹吗?

苦中奉献苍生,胸怀天下勇担当。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这是范仲淹遭贬谪之苦,仍然心忧天下的担当;“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”,这是于谦不辞辛苦,奉献苍生的博爱;“哪有什么岁月静好,不过是有人替你负重前行”,这是苏心对千千万万心怀大爱,奉献担当者的深情礼赞!做“人中人”需要一种能耐、一种气度、一种胸襟,张定宇步履蹒跚与时间赛跑,只想为患者多赢一秒;朱彦夫经受住长津湖的风雪,又带村人走出一条充满荆棘的创业之路;黄大发僵直手指、沧桑面孔,用生命为百姓开凿大发渠——这便是“人中人”,他们既是人民大众中普通的一员,又是勇于挑起责任,造福黎民百姓的担当者。

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”岁月伴苦寒,吃苦方成人。苦中心怀善意,胸怀天下苍生,灵魂便熠熠生光。作为新时代青年,让我们笑迎苦难,在苦难中砺炼人格,增长才干,积蓄服务人民的能量!

【技法借鉴】

(1)立意准确,思想健康。立意紧紧围绕“人中人”展开,将其解读为“平凡、普通、堂堂正正,灵魂高贵”“心怀善意,胸怀天下”的人,具有人文情怀、天下意识,立意积极向上。

(2)思路清晰,结构严谨。文章先阐述自己对材料的看法,再由对“人中人”的理解入手,展开论述,分别从“传递善意”“奉献担当”两个角度展开,最后总结全篇,发出呼吁。段中观点句、材料句、分析句、总括句环环相扣。

(3)语言颇有文采。一是用排比句,丰富内容,增强语势;二是用比喻句,进行形象化议论,如“浩瀚大海中晶莹的一滴水,历经惊涛骇浪、撞击岛礁的苦楚后,仍能心怀善意、胸怀天下”;三是引入形象而又语意丰厚的名句,充实内容。

【写作思路】

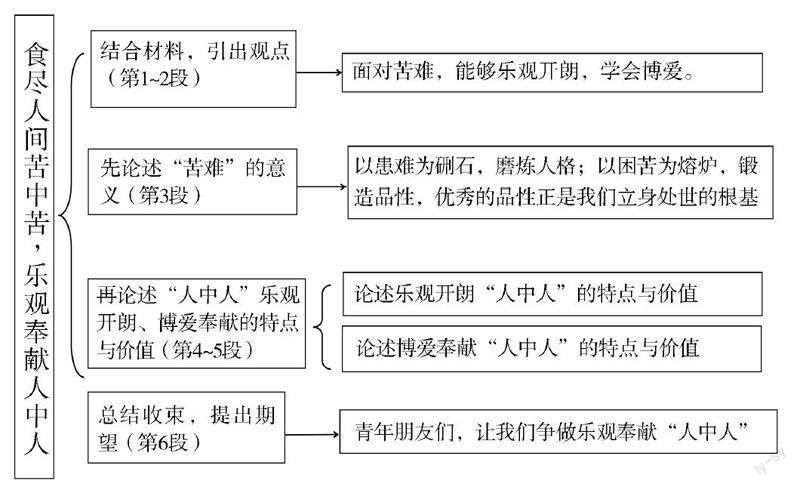

食尽人间苦中苦乐观奉献“人中人”

河南省太康县第一高级中学顾新圆

陶行知先生教育学生:在公平合理的社会,不应该有“人上人”和“人下人”,只有“人中人”。我们都是劳苦大众中的一员,都应该是“人中人”。“吃得苦中苦,方为人中人”成为育才学子的人生信条。

歌德曾言:“我有勇气到世界上去闯荡,把人间的苦乐一概承当,哪怕与风暴搏斗,哪怕在冒险中船破人亡,也不慌张。”人生总有许多磨难,经历苦难,能够磨炼人格,锻造品性;面对苦难,能够乐观开朗,学会博爱奉献——“人中人”当如是。

“患难困苦,是磨炼人格之最高学校。”以患难为硎石,磨炼人格;以困苦为熔炉,锻造品性,优秀的品性正是我们立身处世的根基。食戈壁风沙之苦,樊锦诗坚忍顽强,半个世纪扎根莫高窟;食田垄躬耕之苦,袁隆平笃定心志,培育杂交水稻;食风餐露宿之苦,郑连斌摒弃浮躁,潜心绘制中国人体质地图——他们尝尽人间酸苦滋味,不断磨炼人格,锻造品性,从而成就非凡的事业。“上天完全是为了坚强你的意志,才在道路上设下重重的屏障。”泰戈尔如是说。为此,我辈青年应笑迎苦难,做生活的强者。

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”开朗乐观“人中人”,和风日暖向阳花,乐观开朗的人如灿烂阳光,温暖人心。乐观如江南梦,身处无声世界依旧笑靥如花,温暖世人;乐观如朱丽华,因伤失明仍然面向光明,激励众人……人这一生应当像蜡烛一样,从顶燃到底一直都是光明的。拥有乐观开朗的心,犹如提灯前行,播撒光明,营造和谐人际关系。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”博爱奉献“人中人”,一枝一叶总关情。博爱奉献的人不谋私利,造福人民。博爱如张桂梅,创建华坪女高,关心每一位山区女孩的前途命运;奉献如汪勇,八方统筹,百般服务,以凡人之力,解医护人员之急……“爱之花开放的地方,生命便能欣欣向荣。”正是他们博爱奉献,甘当“人中人”,才有生活安好,人民幸福。我辈青年要养成博爱奉献之心,做一个奉献社会的人。

食尽人间苦中苦,磨炼人格赋才能。“落红不是无情物,化作春泥更护花。”青年朋友们,让我们争做乐观奉献“人中人”,不啻微芒,造炬成陽。

【技法借鉴】

(1)开门见山,提出观点。考生直接从“人中人”内涵的角度切入,赋予“人中人”经历苦难,能够磨炼人格,锻造品性,面对苦难,能够乐观开朗,学会博爱奉献的内涵,同时也是文章观点,开篇直截了当,入题迅速。

(2)材料充实,内容丰富。文章先后引入歌德、梁启超、苏轼、李商隐等人的名句,樊锦诗、袁隆平、郑连斌等人物事例,名句与人物事例相结合,有力支撑观点,使论述有力。

(3)语言颇有文采,比喻形象,如“乐观如江南梦,身处无声世界依旧笑靥如花,温暖世人”等;四字短语、排比句随处可见,使语言富有节奏与力度。

【写作思路】

责任编辑廖宇红