对象与目的

潘书松

摘 要:统编高中语文必修下册第五单元属于“实用性阅读与交流”任务群,“对象”与“目的”是需要把握的两个重要元素。以“对象与目的”为主题,学习任务设计通过把握文体特征、感受表达策略、体会人物精神,最终引导学生学会在公共场合,用不同的方式进行公共表达。

关键词:高中语文;“实用性阅读与交流”学习任务群;学习任务

* 本文系江苏省教育科学“十四五”规划2022年度一般课题“语文核心素养视域下信息性阅读测评指标体系的构建与应用”(编号:21A16YWSZ215)的阶段性研究成果。

统编高中语文必修下册第五单元由两篇演讲、一篇书信和一篇奏疏组成。《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》《在马克思墓前的讲话》是马克思和恩格斯两位革命导师的重要演说,《谏逐客书》是法家代表人物李斯针对秦王驱逐客卿的政令提交的奏疏,《与妻书》则是革命烈士林觉民缠绵悱恻而又充满浩然正气的绝笔书信。虽然作品题材、类型不一,但都体现了作者胸怀天下、勇担责任的志向。

从写作体例来看,本单元的四篇文章属于“实用性阅读与交流”任务群,学习内容以“社会交往类”为主。单元导语提出“要注意这些作品切于实用、关注特定对象、富于针对性的特点”,凸显了实用性阅读“对象”与“目的”这两个元素的重要性,也为我们萃取单元主题提供了指引。

一、 主题萃取

(一) 关注特定对象

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“高中课标”)在课程目标中提出:“能凭借语感和对语言运用规律的把握,根据具体的语言情境和不同的对象,运用口头和书面语言文明得体地进行表达与交流。”[1]“对象的不同”可以是对象本身的区别,也可以是因“语言情境”的不同而产生细微的差别。关注“语言情境”中的“不同对象”,是把握对方意旨、实现表达与交流的重要前提。

“语言情境”既可以来源于个人体验,亦可以来源于社会生活。社会生活情境指向校内外具体的社会生活,强调学生在具体生活场域中开展的语文实践活动,强调语言交际活动的对象、目的和表述方式等。[2]本单元中“演讲类”文章的教学,借助图片、视频等多媒体资源打造“历史现场”,创设社会生活情境,可以让学生对演讲的对象有更为鲜活的认识和体验,更好地感受演讲的魅力。例如,革命导师马克思和恩格斯之间有大量的通信,充分体现了两人的友谊。如果结合其中一封书信创设给对方写回信的情境,学生就会发现,写作需要充分考虑对象和文体特征。

依托情境进行研讨,可以让学生意识到,文体意识根植于情境之中。例如,对于《与妻书》的文体类别,学界存在较大的争议。有人认为它是家书,林觉民在信的结尾提及让妻子请教“家中诸母”;有人认为它是情书,是丈夫对妻子情真意切的告白;有人认为它是遗书,“死”字出现了26次,作者对身后之事也有所交代等。特定的对象决定了既定的表达。同样地,置身于情境中,学生可以发现,《谏逐客书》的作者李斯上书的对象是发布“逐客令”的秦王嬴政,而他当时的身份正是“逐客”,从这样的身份定位出发,其表达谨小慎微的特点就合情合理了。

(二) 发掘特定目的

从阅读的目的来看,实用性阅读属于信息性阅读。国际阅读评价项目NAEP和PIRLS分别将“为了获得信息和观点”和“为了获取和使用信息”作为阅读目的。[3]从信息的呈现方式来看,本单元文本大致可以分为外显信息和隐含信息两种。外显信息即直接从文本中读到的信息,是作者意图的直接体现,需要加以梳理和提炼;隐含信息则如冰山隐没于水下的部分,需要发掘方能体会。《谏逐客书》中,李斯将真实意图潜藏于字里行间,开篇“臣闻吏议逐客,窃以为过矣”即蕴含丰富,“窃以为过”激发秦王改正错误,“吏议逐客”又给秦王一步台阶下,暗示错误的决断并非由秦王直接发出。那么“吏”是哪些人,“逐客”是否合理呢?隐含信息令秦王进一步反思逐客之令是否合理。

隐含信息也可以包括必要的文本语境和外部背景。例如,马克思在《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》中以“所谓的1848年革命”作为开头。值得思考的是,为什么马克思绕开《人民报》创刊的经过,绕开对创办人厄·琼斯的介绍,绕开自己和《人民报》的关系而以此开头?由于书下注释仅仅阐述了1848年革命的影响和意义,学生无法获得更多的信息,教师可以通过查阅资料适当补充外部信息,以加深学生对文本的理解。《人民报》创刊于1852年,某种程度上受到1848年资产阶级革命的影响;1848年革命打击了封建专制,让无产阶级和革命群众得到锻炼。以1848年革命作为开头,正是为了打消参会者对革命的疑虑,是马克思坚信无产阶级终将取得胜利的事实依据。[4]

因此,结合本单元的学习内容和学习任务群的目标要求,我们可以“对象与目的”为主题,引导学生学会在公共场合,通过不同的方式进行公共表达说理。

二、 任务设计

围绕“对象与目的”这一主题,整合单篇文本,我们可以分四个环节设计学习任务。

(一) 环节一:根据“对象与目的”,把握文体特征

初读环节可设计两个学习任务:

任务1:比较阅读本单元的4个文本,感受不同类型的文章的写作风格和特点,用“最()的()”作为阅读每一篇文章的感受总结。

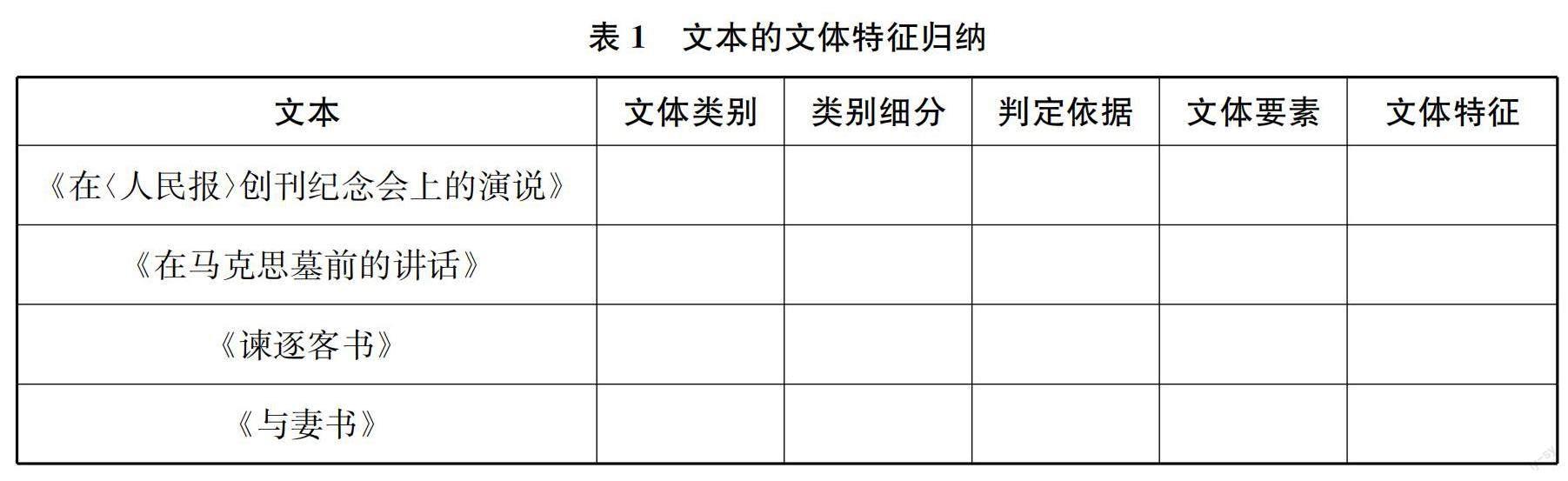

任务2:根据4个文本的写作对象与目的,归纳总结得出此类型文本的文体特征等,完成表1。

任务1旨在让学生通过自读,初步感受不同文本的写作风格。第一处填空让学生体会文本的独到之处,第二处填空让学生明确文章体裁、写作目的、写作方式等。任务2旨在让学生通過归纳法,对实用性文本文体特征及表达方式有初步的认知。

(二) 环节二:分析“对象与目的”,感受表达策略

围绕对实用性文本特定对象、既定目的的分析,本环节共设计6个任务:

任务1:尝试理清每篇文章的结构层次,并绘制思维导图。

任务2:填写表2,思考这4篇文章具体的写作目的、对象以及文章的观点,总结文章的行文风格。

任务3:假设你在现场聆听《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》或《在马克思墓前的讲话》,你的感受是怎样的?请以第一人称的视角写下来。如果你是上述演讲现场的听众,你对哪些句子印象较为深刻?请找出相应的语句,分析句子的结构,并赏析其修辞手法。

任务4:阅读者在阅读文本时,存在某种期待,这被称之为“期待视野”。作者对阅读者也存在某种意义上的期待,他们将这种期待潜藏于文字之中。请选择其中的一篇文章,找出文中相关的语句,并在相关语句旁批注说明作者对阅读者有着怎样的期待。

任务5:秦王看到李斯的《谏逐客书》,最终取消了逐客令;林觉民的妻子陈意映强忍悲痛活下来,最终又因悲伤过度,两年后去世。可以根据文本内容,尝试揣摩二者的心理活动并绘制心理变化曲线图。

任务6:李斯的《谏逐客书》之所以能够取得成功,是因为他所采取的言语策略;林觉民的《与妻书》之所以动人,是因为情感真实自然。两篇文章“情理兼备”,同时也各有侧重。请从两篇文章中选择一篇,从一个角度出发,赏析“情理兼备”的艺术。

任务1旨在让学生在对文本形成整体印象的基础之上,进一步理清实用性文本的特征,感受不同文体言语表达策略的差异。任务2通过表格梳理,让学生思考本单元四篇文本写作的目的。任务3通过假设性情境,让学生以听众的身份代入情境之中,令听众对演讲内容有更为鲜活的认识和体验。任务4、任务5分别站在写作者和阅读者的角度,通过批注和绘制心理变化曲线图,描摹读者期待视野、勾勒作者心理变化过程。任务6让学生通过写文学评论对实用性文本言语表达策略进行鉴赏,体会书信体文章“以情动人,以理服人”的艺术特点。

(三) 环节三:深掘“对象与目的”,体会人物精神

本环节特别关注实用性文本写作对象与目的背后的时空要素,共设计6个任务:

任务1:《谏逐客书》是“劝谏文”代表作。“劝”是规劝的意思,意在说服对方。“谏”是进谏的意思,意在让君王承认过失并改正。李斯作为被逐的对象,从某种意义上说,已经失去了发声的资格,思考他如何将锋芒毕露的“谏”隐藏于绵里藏针的“劝”中。

任务2:《与妻书》全文围绕“忍”与“不忍”、“情”与“义”展开,展现了作者心中的矛盾与纠葛。假设在校园戏剧节中,某班级想要将其改编成一部话剧,你会设计怎样的剧情或添加怎样的细节来反映人物内心的矛盾?

任务3:马克思在其中学毕业论文《青年在选择职业时的考虑》一文中写道:“在选择职业时,我们应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。”本单元所涉及的人物各自遵循怎样的“指针”,请给出你的见解和理由。

任务4:司马迁《李斯列传》开篇讲述了关于李斯的一个故事——“李斯者,楚上蔡人也。年少时,为郡小吏,见吏舍厕中鼠食不絜,近人犬,数惊恐之。斯入仓,观仓中鼠,食积粟,居大庑之下,不见人犬之忧。于是李斯乃叹曰:‘人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

李斯由厕鼠和仓鼠的境遇,得出人的才能取决于环境的结论。这个故事让李斯一生的追求染上功利的色泽,后人遂对李斯评价不高。根据《谏逐客书》一文,你如何看待李斯个人的抱负?

任务5:革命导师马克思和恩格斯的友谊成为后世佳话,恩格斯在马克思陷入困顿之际,一直坚持援助马克思,并为此选择经商。马克思在写给恩格斯的一封信中说:“坦白地向你说,我的良心经常像被梦魇压着一样感到沉重,因为你的卓越才能主要是为了我才浪费在经商上,才让它们荒废,而且还要分担我的一切琐碎的忧患。”结合《在马克思墓前的讲话》,请你站在宽慰马克思、肯定其卓越才能和历史贡献的角度,替恩格斯为马克思写一封回信。

任务6:有人认为,林觉民虽然为国牺牲,有其个人的追求,但就革命的结果——黄花岗起义失败,以及林家为此家道中落而言,他的牺牲是不值得的。请你结合以上观点,思考讨论林觉民所作出的选择的意义。

任务1让学生站在“劝谏文”作者李斯的角度,体会从对方角度出发、使用柔和的方式达到劝谏目的的语言艺术。任务2“忍与不忍”“情与义”看似互为矛盾,实则互相融合。可以通过话剧场景的布置、剧情的设置以及细节的添加增进对作者的了解。任务3可以使学生从单元所涉及的人物的信念出发,体会其不怕牺牲、不屈不挠、矢志不渝的精神品质。任务4令学生对历史人物基于特定历史时期的选择和追求做辩证思考。任务5需要充分考虑写作对象和写作情境,对已有信息材料进行适当的转化和处理。任务6设置开放情境,让学生思考感受革命志士的牺牲精神和责任担当,也对革命事业的价值与意义展开思考。

(四) 环节四:围绕“对象与目的”,学会公共表达

本环节是对本单元“实用性阅读与交流”任务群的具体实践与评价。高中课标提出:“注意口语的特点,能根据不同的交际场合和交际目的,恰当地进行表达。借助语调和语气、表情和手势,增强口语交际的效果。学会演讲,做到观点鲜明,材料充实、生动,有说服力和感染力,力求有个性和风度。”[5]根據这一目标,本环节设计3个任务:

任务1:一个时代有一个时代之楷模,他们推动了时代的脚步,背负起责任的大山,他们是人类上空最璀璨的群星,是民族最坚实的脊梁。学习了本单元之后,你联想到哪些“楷模”,请以致敬“时代楷模”为主题,写一篇演讲稿。

任务2:在班级范围内举行“致敬时代楷模”演讲比赛,自主设计制订评价表格,说明评价依据,评选出班级“超级演说家”。

任务3:根据演讲比赛的一系列成果,总结学会公共表达与说理的技巧和方法。

任务1中,学生既可以选择当下的楷模,也可以选择历史上的楷模,需要说明楷模身上所具备的英雄品质。任务2除了考查演讲者的文字功底,还要权衡演讲者的语言表达乃至综合素质。任务3需要演讲者从“私域”出发走向“公域”,由自己的个人经历出发,进行由此及彼的推演;需要演讲者对演讲主题有深入的认识,注意合理取材,对所运用的材料有较高的驾驭能力,并以有逻辑层次的方式展开。三个任务围绕演讲的“对象与目的”,旨在让学生学会公共表达,站在公共立场的角度,表达自我对公共性话题的思考。

参考文献:

[1][2][5] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:6,48,33.

[3] 叶丽新.测试框架: 语文考试改革的重要着眼点[J].中国教育学刊,2014(4):2328.

[4] 欧阳炜.演讲者与听众的隐性互动——以《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》为例[J].中学语文,2021(11):2.