秸秆带状覆盖对旱地冬小麦干物质积累分配及转运的影响

王彦萍,马建涛,柴雨葳,程宏波,李亚伟, 杨佳佳,常 磊,柴守玺

(1.甘肃省干旱生境作物学重点实验室/甘肃农业大学农学院,甘肃兰州 730070; 2.甘肃农业大学生命科学与技术学院,甘肃兰州 730070)

作物光合作用产物一部分用于满足植株自身的生长发育和呼吸消耗,一部分以干物质的形式积累下来,并在特定的时期转运至其他器官[1, 2]。小麦开花后干物质的积累及花前贮藏干物质向籽粒的转运是提高小麦产量的关键[3-4]。花前是小麦营养生长的重要阶段,此阶段干物质的积累可为小麦产量的形成奠定基础[5-6]。水分是小麦干物质积累与分配的重要限制因子,土壤水分过多或不足都会对小麦干物质的积累与分配造成影响[7-8]。陇中地区地处黄土高原西北部,降雨少且蒸发量大,并且降雨与小麦生育期严重错位,致使该地区小麦产量低而不稳[9-10]。近年来,秸秆覆盖栽培技术被成功运用于冬小麦生产中,具有良好的蓄水保墒和抑蒸调温效应,可明显促进冬小麦的生长[11]。 研究发现,秸秆覆盖明显提高了小麦花前干物质积累量、转运量和花后干物质积累量及其对籽粒产量的贡献率[12];秸秆覆盖在干旱年份能有效提高小麦水分利用效率,增加播种至开花阶段干物质积累量,提高籽粒产量[13];传统的秸秆覆盖模式有一定的降温效应,不利于小麦出苗及前期的生长,减弱茎秆干物质向穗部转运,导致过多的营养物质累积在茎秆中,从而造成减产[14-15]。同样,种植密度也会影响小麦产量。密度过高或过低均不利于提高小麦产量[16-17]。合理的种植密度能够改善小麦群体的田间布局,增加群体通风透光量,有利于对光能的截获,提高小麦植株各部位的光合同化量,进而影响小麦干物质积累与转运规律,最终影响小麦产量[18-19]。张金汕等[20]认为,适宜的种植密度能够增加小麦营养器官干物质积累量,促进干物质向籽粒中转运,并提高籽粒产量。秸秆带状覆盖是一种局部覆盖的种植技术,分为秸秆覆盖带和种植带,是在单位面积播量保持一致的情况下,通过改变种植行的种植密度来控制群体分布[21];该技术能有效解决作物生育期内降温过低与蓄水保墒的矛盾,并能使小麦、马铃薯等作物增产18.6%和34.0%以上[22-24]。前人对秸秆带状覆盖技术增产机理的研究多集中在土壤水分、温度及农田耗水等方面,但对于不同秸秆带状覆盖模式下种植密度对小麦干物质积累、转运及分配的研究相对较少。因此,本试验以此为切入点,以露地条播种植为对照,研究不同秸秆带状覆盖种植模式对冬小麦干物质积累、分配、转运及小麦产量形成的影响,以期为半干旱区秸秆覆盖种植冬小麦提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

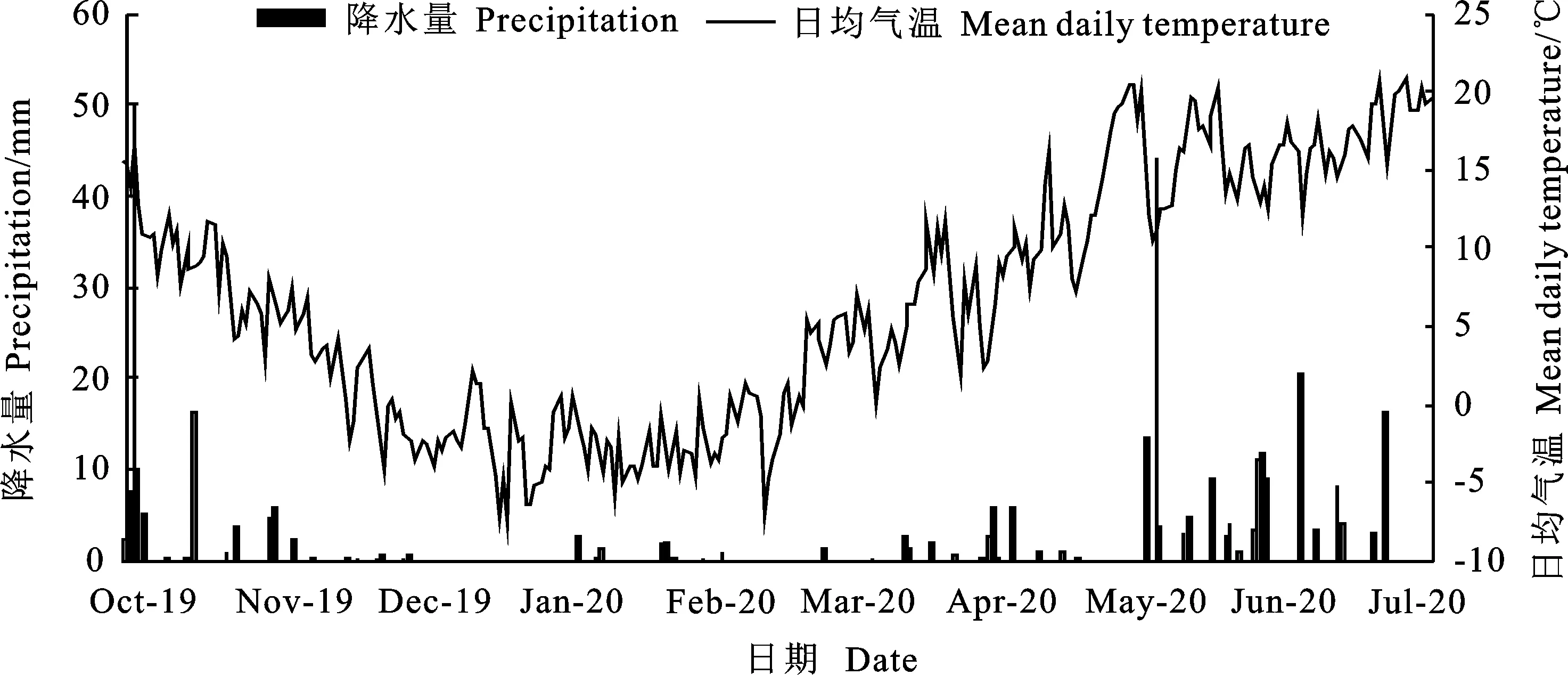

试验于2019-2020年在甘肃省通渭县甘肃农业大学现代旱作循环农业试验示范基地(35°11′N,105°19′E)进行。试验区平均海拔1 750 m,年均气温7.2 ℃,年日照时数2 100~2 430 h,无霜期120~170 d,属温带半干旱性季风气候。当地作物一年一熟,属于典型的黄土高原半干旱雨养农业区。试验区土壤为黄绵土,0~200 cm土壤平均容重为1.25 g·cm-3。试验区多年平均降水390.7 mm,且降雨的60%~65%主要集中于7-9月。试验点冬小麦生育期内多年平均降水量为268.9 mm,2019-2020冬小麦生育期内总降水约322 mm,其中有效降水(单次降水≥5 mm)为251 mm,较往年生育期内有效降水高36.6%,该试验年份降雨年型为丰水年(图1)。

图1 冬小麦生育期内降水及日平均温度

1.2 试验设计

供试冬小麦品种为当地广泛推广种植的抗旱品种康庄974。试验采用随机区组设计,设置传统的露地条播(CK)和3种秸秆带状覆盖种植模式(分别用SM4、SM5和SM6表示),小区面积150 m2(25 m×6 m),每处理设3次重复。小麦采用机械条播,各处理小麦播种量均为225 kg·hm-2。CK小区的行距17 cm,行播量平均95.6 g。秸秆带状覆盖种植模式下覆盖带宽50 cm,种植带宽70 cm,两带相间排列,SM4、SM5和SM6下种植带小麦行数不同,分别为4、5和6行,对应的行播量分别为168.8、135.0和112.5 g。小麦3叶期时将玉米秸秆整秆放置于覆盖带,覆盖量约 52 500株·hm-2(折合秸秆量约9 000 kg·hm-2,约为1 hm2旱地玉米的秸秆量),覆盖时将秸秆覆盖带和种植带的2个边行各留2~5 cm的间距,以防玉米秸秆压苗。各处理均施纯氮120 kg·hm-2、P2O590 kg·hm-2做基肥,于播前结合整地一次性施入,生育期内不再追肥。小麦于2019年9月15日播种,2020年7月5日收获,开花7 d后用三唑酮、吡虫啉、磷酸二氢钾进行1次“一喷三防”,以防后期病虫害及小麦植株早衰。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 干物质积累及转运指标测定

在小麦开花期和成熟期,每个小区随机取样20株,开花期将植株按叶、茎鞘和颖壳+穗轴分开,成熟期按叶片、茎鞘、颖壳+穗轴和籽粒分开,置于烘箱内105 ℃杀青1 h后,80 ℃烘至恒重,分别称各器官干重,并计算单株地上部干物质积累及转运参数。花前干物质转运量=开花期植株干重-成熟期营养器官干重;花前干物质转运效率=花前干物质转运量/开花期植株干重×100%;花前干物质对籽粒产量贡献率=花前干物质转运量/成熟期籽粒干重×100%;花后干物质积累量=成熟期籽粒干重-花前干物质转运量。

1.3.2 产量及其构成因素测定

成熟期按小区全部实收、单独脱粒计产。现场称鲜重并测定籽粒含水量,计算13%含水量的籽粒产量。测产前每小区选3个1 m2样点调查单位面积穗数;各小区采用五点法取考种样,每个点取5~10株,将每小区的植株样混匀,在混合样中随机选取20株长势均匀、健康的植株样进行室内考种,测定穗粒数和千粒重。

1.4 数据处理

采用Excel 2019对数据进行处理和绘图,用SPSS对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 秸秆带状覆盖对冬小麦花前干物质积累及分配的影响

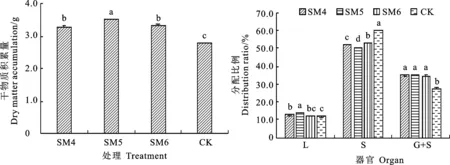

旱地冬小麦干物质积累主要以花前积累为主。与CK相比,SM4、SM5和SM6处理下冬小麦花前干物质积累量分别提高了17.8%、26.0%和18.9%,平均提高了20.9%,三个秸秆带状覆盖处理与CK差异均显著(图2)。

L:叶片;S:茎鞘;G+S:颖壳+穗轴。图柱上的不同字母表示不同处理之间差异显著(P<0.05)。

在开花期,冬小麦植株各器官中干物质分配比例总体表现为茎鞘>颖壳+穗轴>叶片。秸秆带状覆盖下叶片和颖壳+穗轴的干物质分配比例较CK分别提高了0.40~1.89和7.14~7.68个百分点,平均增幅分别为1.07和7.42个百分点,但茎鞘的分配比例降低7.53~9.56个百分点,平均降幅为8.49个百分点。在三个模式中颖壳+穗轴和叶片分配比例的增幅及茎鞘降幅均以SM5处理最大。

2.2 秸秆带状覆盖对冬小麦花后干物质积累及分配的影响

与CK相比,秸秆带状覆盖降低了冬小麦花后干物质积累量(图3),平均降幅18.5%;三个模式中,SM4处理的降幅最大(20.9%),SM5处理的降幅最小(14.5%)。

L:叶片;S:茎鞘;G+S:颖壳+穗轴; G:籽粒。图柱上的不同字母表示不同处理之间差异显著(P<0.05)。

在成熟期,冬小麦各器官中干物质分配比例总体上表现为籽粒>茎鞘>颖壳+穗轴>叶片。与CK相比,秸秆带状覆盖下叶片和颖壳+穗轴分配比例分别平均提高1.10和5.30个百分点,茎鞘和籽粒干物质的分配比例分别平均降低5.14和1.24个百分点。三个模式中,叶片和颖壳+穗轴中干物质的分配比例均以SM5处理增幅最大(1.69和5.63个百分点),而茎鞘中的干物质分配比例降幅在SM4、SM5和SM6处理下分别为5.38、5.35和4.70个百分点,而籽粒中的分配比例仅SM5处理显著低于CK,SM4和SM6处理与CK无显著差异。

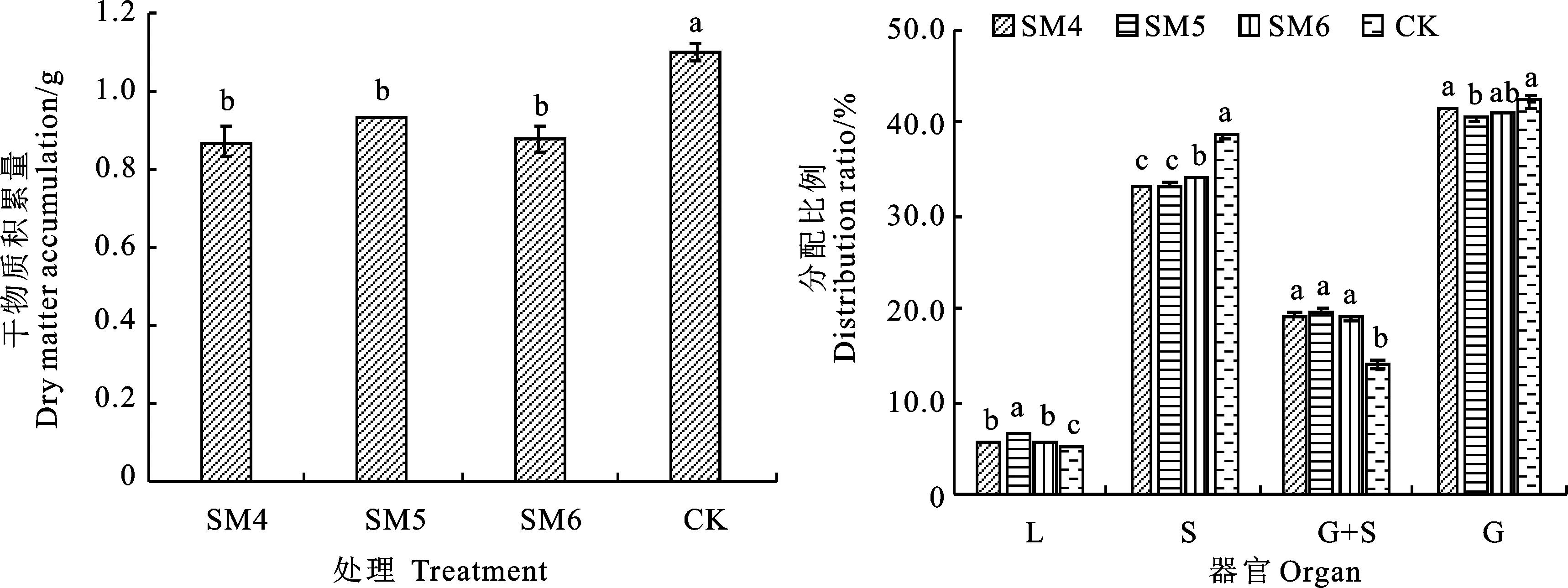

2.3 秸秆带状覆盖对冬小麦花前干物质转运及贡献的影响

冬小麦花前各器官干物质转运量及对籽粒产量的贡献率总体表现为颖壳+穗轴>茎鞘>叶片,转运效率表现为叶片>颖壳+穗轴>茎鞘(表1)。与CK相比,秸秆带状覆盖增加了各器官花前干物质转运量和贡献率,提高了茎鞘和颖壳+穗轴干物质转运效率。其中,叶片、茎鞘和颖壳+穗轴花前干物质转运量的平均增幅分别为100.0%、50.0%和100.0%,三个模式间无显著差异;茎鞘干物质转运效率平均增幅为7.33个百分点,三个模式间也无显著差异;叶片和颖壳+穗轴干物质转运效率在不同处理间差异不显著。秸秆带状覆盖后叶片、茎鞘和颖壳+穗轴干物质的贡献率平均较CK分别提高了1.7、7.1和6.7个百分点,三个模式间差异均不显著,但与CK差异均显著,其中叶片和茎鞘贡献率均以SM4处理最大,颖壳+穗轴贡献率则以SM6处理最大。

表1 冬小麦不同器官花前干物质转运及对籽粒产量的贡献率

冬小麦干物质积累对籽粒产量的贡献率总体上表现出花后贡献率大于花前贡献率。秸秆带状覆盖提高了花前干物质转运对籽粒产量的贡献率(增幅14.3~16.3个百分点),而降低了花后干物质积累对籽粒产量的贡献率,且增幅和降幅均以SM4处理最大。三个模式间花前和花后干物质积累对籽粒产量的贡献率差异均不显著,但与CK差异均显著。从变异系数可知,仅叶片和颖壳+穗轴干物质转运效率较为稳定(变异系数分别为4.7%和2.4%),而各器官转运量及贡献率波动较大,说明秸秆带状覆盖主要影响冬小麦花前干物质转运量及其贡献率。

2.4 秸秆带状覆盖对冬小麦产量及其构成的影响

秸秆带状覆盖后冬小麦籽粒产量和生物产量平均较CK分别提高5.5%和27.3%,收获指数平均降低了17.0%(表2)。三个模式间生物产量和收获指数差异均不显著,但三个模式的生物产量与CK差异显著,SM4、SM5和SM6处理的增幅分别为27.8%、31.1%和23.1%,而籽粒产量只有SM5处理与CK差异显著(增产7.3%)。

表2 秸秆带状覆盖下冬小麦产量及其构成

从冬小麦产量构成要素来看,秸秆带状覆盖后冬小麦的穗数和千粒重虽然较CK有所增加,但变化不显著,穗粒数则不同程度减少,但单穗重较CK显著增加,平均增幅19.7%。在三个模式中,单穗重的增幅依次表现为SM5(22.7%)>SM4(18.2%)=SM6(18.2%)。这说明秸秆带状覆盖后冬小麦单穗生产力明显提高,是其增产的主要原因。

3 讨 论

小麦籽粒产量是由生育期内物质的积累分配与转运特性所决定[25]。小麦籽粒产量的形成主要来自花前贮藏物质的转运和花后功能叶片的光合产物积累,与干物质积累、分配及转运密切相关[26-27]。小麦花前地上部干物质积累量的提高是促进花前干物质向籽粒转运的基础[28]。较高的干物质积累量是小麦高产的前提,同时小麦花前营养器官同化物的转运及花后光合物质生产是小麦籽粒灌浆的物质来源[29]。在本研究中,秸秆带状覆盖显著增加了小麦花前干物质积累量,明显提高了花前干物质转运对籽粒产量的贡献率,这与前人的研究相似,究其原因可能是秸秆覆盖地表后形成物理阻隔层,能更好地保蓄土壤水分和调节土壤温度[30-31],为小麦生长及产量的建成提供了较好的生长环境,进而能明显促进小麦光合产物的积累。不同种植密度下作物形成不同的群体结构,田间光温环境也存在差异,进而使植株的资源利用、干物质积累和产量会受到影响[19,32]。本研究中,秸秆带状覆盖是一种局部密植的小麦种植方式,是在保证播量与对照相等的情况下,分别在种植带密植播种4行、5行和6行小麦。局部密植后,冬小麦的局部群体变大,有效分蘖、茎叶和叶片数也随之增加,为小麦的光合提供了更多的源器官,提高了光能截获率,进而增强了小麦的光合同化能力[33-34]。另外,秸秆带状不同种植模式优化了群体结构,促进群体内部对自然资源的合理利用,使得中、下部叶片延迟衰老,延长了光合作用的时间,为干物质积累及产量形成奠定了基础[35]。同时,在一定的密度范围内,小麦干物质积累量与播种密度呈正相关,但密度过高时,干物质积累量反而降低[17, 36]。本研究中,秸秆带状覆盖不同模式中,以SM5处理的综合表现最优,而SM4和SM6处理相似。这也证实了Luo[17]和王 欣等[36]的结论。

小麦主要通过叶片、叶鞘和茎秆等器官进行光合作用,合成的有机物是籽粒产量形成的主要来源,而冬小麦花前干物质转运量的提高,能有效促进其向籽粒的分配[28, 37]。有学者认为,花后光合产物是小麦籽粒产量形成的主要来源,占籽粒产量的60%~80%[38]。也有研究表明,籽粒产量的最终形成是花前和花后光合产物共同作用的结果[39]。本研究中,无论是秸秆带状覆盖还是露地条播,其花前干物质积累量对籽粒产量的贡献率均低于花后贡献率。这与常 磊等[40]、吴 帧等[39]的研究结果相似。但本研究发现,秸秆带状覆盖的小麦籽粒产量显著高于CK,这可能与覆盖种植前期营养生长阶段增加了小麦群体,增大了冠层光截获和通风透光性,进而影响了花前营养器官储藏干物质的转运和植株光合产物的积累。此外,有研究认为,随着种植密度的增加,小麦籽粒产量明显增加,超过一定范围,则产量下降,本研究也得到了类似结果。在秸秆带状不同种植模式中,随着行播量的增大,其产量也出现了先增后减的趋势,且以SM5的产量表现最优。推测这可能是在局部密度增加到一定程度后,改变了个体在田间的水平分布状况,叶片间相互遮荫,阻碍了个体生长发育,并且局部群体过大,使得冠层生产力降低,最终影响籽粒产量。

4 结 论

秸秆带状覆盖增加了冬小麦花前干物质积累量和干物质在叶和颖壳+穗轴中的分配比例,促进了营养器官花前干物质转运,提高了花前积累的干物质对籽粒产量的贡献率,增加了冬小麦产量。在不同带状模式中,以SM5处理的综合表现最优,是适宜于西北半干旱区小麦种植的栽培技术。