协同理论视域下高职院校参与技能型社会建设:逻辑、困境与路径

摘 要 技能型社会建设是我国社会高质量发展的重要内容,高职院校是参与技能型社会建设的“主力军”“排头兵”。协同理论视域下,高职院校参与技能型社会建设是历史必然、时代使然和体系应然,同时还存在高职院校区域协同效应发挥不足、技术协同效应发挥不够、质量协同效应发展不均、培养协同效应规格滞后等困境。协同理论视域下,高职院校参与技能型社会建设是“三轨协同”的协作共生共建模型,其实践路径是:以内涵发展为导向,优化资源配置,畅通本轨自我协同提升链路;以提质增效为导向,深化产教融合,畅通内轨多维协同合作链路;以互惠互利为导向,扩大交流合作,畅通外轨互通协作联合链路。

关键词 协同理论;高职院校;技能型社会

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)16-0034-06

作者简介

任慧婷(1978- ),女,河南省教育科学规划与评估院副教授,研究方向:职教师资培养培训,职业院校师德师风建设(郑州,450008)

一、问题的提出

2021年4月,全国职业教育大会提出建设技能型社会的理念;2022年10月,党的二十大报告强调要努力培养更多高技能人才,并作为实施人才强国战略的重要内容,建设技能型社会已经成为我国社会高质量发展的重要内容。技能型社会是一个社会状态特征的描述,是一个系统化、整体性、全局性概念,是对社会发展一种类型化的界定,它的“指向是教育制度的重构、新的社会文化的营造以及劳动力市场的完善”[1],“是创造人人接受职业教育与培训、人人接受劳动精神和工匠精神熏陶的社会氛围与教育机会”[2]。技能型社会建设将有助于我国工业水平整体提升,有助于我国加快建设制造强国步伐,有助于我国第二个百年奋斗目标的实现。當前,党和国家大力推进职业教育以“提质增效”“向深图强”“整体塑形”为导向的一系列改革,旨在将职业教育作为技能型社会建设的基本途径和主要渠道。教育部发布的《2021年全国教育事业发展统计公报》显示,2021年全国高职(专科)学校1486所,高职(专科)学校专任教师57.02万人,高职院校已成为职业教育的重要组成部分。

作为职业教育的重要载体,从国家宏观教育发展战略来看,高职院校的独特技术技能类型教育地位,使得其更具有参与技能型社会建设的可行性。从职业教育中观教育理念来看,高职院校教育秉承的技术技能传承培育理念,使其更具有参与技能型社会建设的契合性。从微观教学视角来看,高职院校教学实践突出技术技能运用,使其更具有参与技能型社会建设的基础性。由此可见,高职院校既是我国技术技能人才培养的重要阵地,更是参与技能型社会建设的“主力军”“排头兵”。

从理论研究层面看,学界围绕技能型社会建设的讨论较多集中于本质内涵、基本特征、基本机制等主题,重点阐述职业教育与技能型社会建设的逻辑关系、辩证关系、实践路径等内容,高职院校参与技能型社会建设主要集中在可行性、优势性和重要价值、重要意义上。从高职院校参与技能型社会建设实践上看,部分高职院校在办学定位表述上有所调整,在建设规划中有所体现,在制度建构中有所谋划,但是仍然没有厘清高职院校参与技能型社会建设的逻辑起点和方法路径,其本质是没有厘清两者间的关系模式,缺少一种系统协同思维的视角去思考两者间的联系。

协同理论是德国物理学家哈肯提出并创立的,从理论缘起上看,协同理论是系统论的一个研究分支,研究对象是某类事物组成的系统,而这个系统的最大特征是系统开放性和结构性。其核心观点主要有三个方面:一是协同效应发挥,关键在于系统“协同效应”是否能有效发生;二是协同因素变量,当一个系统发生改变时引发诸多因素变化,而诸多因素中快变量服从于慢变量,其中具有核心作用的序参量起到支配子系统的决定性作用,因此协同因素变化是“演化”的过程;三是自组织协同,这类协同遵循的动力机制是“非线性相互作用是自组织系统演化的内在动力”[3],“大系统”中各子系统、分系统之间的相互协调作用,最终会形成具有一定功能的自组织结构。

协同理论提出后被广泛运用到存在具有组织结构且是系统开放性的企业、行业等各类组织活动中,为处理复杂关系问题提供了新的方式方法。协同理论具有的较好理论与实践结合的特性,因此从协同理论视域重新思考高职院校参与技能型社会建设,具有理论可行性和分析科学性。

二、协同理论视域下高职院校参与技能型社会建设的逻辑

技能型社会建设要求“在技能开发对象上要覆盖全体劳动力、在开发项目上要贯穿劳动力的全生命周期、在开发内容上要囊括社会的全部产业链”[4]。因此,高职院校参与技能型社会建设,需要以技能型社会特征为基础,运用协同理论框架来分析两者间的逻辑起点。从协同理论视域来看,参与技能社会建设是高职院校自身发展延续的协同优化,是时代所赋予的协作使命,是社会教育体系重构的协同因素。

(一)历史必然:参与技能型社会建设是高职院校发展的优化必然

历史是向前发展的,历史向前发展的过程是一类事物优化的进程,而优化是协同理论的基本设定,系统“协同效应”发挥的基础则是系统的协同优化。而在协同理论视域下,高职院校一直在经历着历史优化的过程,参与技能型社会建设则是高职院校为了自身发展、壮大延续、提效增值的协同优化选择。

回顾我国高职院校发展过程:1994年,我国提出“适当扩大规模的重点是高等专科教育和高等职业教育”[5];2000年《国务院办公厅关于国务院授权省、自治区、直辖市人民政府审批设立高等职业技术学校有关问题的通知》(国办发[2000]3号)下发,高职院校进入快速发展期;2006年之后,我国高等职业教育改革以“全面提高教学质量”为突破口;2009年,高等职业教育改革以“创新发展”为引领;再到2021年高等职业教育改革以“提高职业教育适应性”为导向。2021年我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,鲜明提出“建设高质量教育体系”[6],职业教育规划远景是“增强职业技术教育适应性”[7],提升适应性则需要“突出职业技术(技工)教育类型特色”[8]“大力培养技术技能人才”[9],这是国家在面向2035年建设蓝图中赋予职业教育的发展愿景,技术技能成为关键词。由此根据职业教育培养技术技能人才的类型定位,高职院校不断改革发展方向,逐步聚焦于技能型社会建设。经过数十年建设,高职院校已成为我国教育体系中的重要组成部分。近年来高职院校开展“双高计划”“提质培优行动计划”“创新团队建设计划”等,都是高职院校向质量效益转变、向办学质量优化、向技能型人才培养聚焦的重要举措。这些转变举措,一方面得益于国家教育政策调整指引,另一方面得益于高职院校自身协同优化。在职业教育改革进程中,我国高职院校也一直在探索一条适合我国国情、社情和民情、校情的提质增效之路,而寻找一条融入促进实现共同富裕、融入全民终身学习体系建设、融入技能型社会建设之路成为了其历史必然的选择。

(二)时代使然:参与技能型社会建设是时代赋予高职院校的协作使命

从协同理论来看,在协作条件下,子系统独立运动产生局部耦合,通过“耦合”发生,从无序发展到协同,建构有序架构,从而对系统进行新的构建,产生“1+1>2”“局部+局部>整体”的效应,而发挥这种效应建构的协作条件是重中之重。协作已经成为当今时代的主题,协作才能实现共赢,协作才能实现结果的最优化,协同理论视域下高职院校既是技能型社会建设的参与者,更是技能型社会建设的倡导者、协作者,而之所以被赋予这些“角色”,归根结底是时代赋予高职院校的协作使命。从当前时代要求来看,2019年党的十九届四中全会提出完善职业技术教育、高等教育、继续教育统筹协调发展机制;2022年10月,党的二十大报告中强调“推进职普融通、产教融合、科教融汇”[10],这成为了职业教育优化类型定位的重要举措;2022年12月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中将“以深化产教融合为重点,以推动职普融通为关键,以科教融汇为新方向”作为改革的指导要求[11]。由此可知,从国家政策指引层面融合普通教育与职业教育、产业与教育、科技与教育都要求职业教育发挥协作功效。同时,国家提出“制造强国”“质量强国”“工业4.0”等国家战略计划,重点聚焦“技能”,聚焦技术技能提升助力产业结构优化升级上,聚焦以技术创新为发展驱动力的供给侧结构改革,“技能”成为当前新发展格局建设的讨论热点。技能型社会的基石是技能型人才,技能型社会建设离不开技能人才培养,同时我国进入了高质量发展阶段,时代发展客观上也需要一支庞大的技能人才队伍,而形成一支技能人才队伍要依托于技能型人才培养。高职院校作为社会发展系统中一个系统分子,置身于這个技能型社会中,承担技能型人才培养的主要任务,成为了技能型人才培养的主阵地。2021年全国职业本专科招生人数超过550万人,在校生人数超过1600万人,已经占据我国高等教育的“半壁江山”,毕业人数达到389万,多所高职院校首届本科毕业生于2022年6月份毕业。由此可见,高职院校的发展壮大、扩招增员、变革图强,既是自身发展的需要,也是推进职普融通、产教融合、科教融汇所赋予高职院校的使命,更是高职院校参与技能型社会建设的协作使命。

(三)体系应然:参与技能型社会建设是社会教育体系建构的协同要素

协同理论认为,子系统之间的相互协调效应最终会产生自组织结构,而自组织结构则是具备一定体系结构特征,各子特征都与该体系具有密切联系。当前,我国进入新发展阶段,高质量发展成为社会主义现代化建设的首要任务。《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》强调“把推动现代职业教育高质量发展摆在更加突出的位置”[12],高职院校高质量发展也成为参与构建现代职业教育体系的重要形式和路径。构建现代职业教育体系与技能型社会建设密切相关,而从自组织结构特征来看待技能型社会建设,它是一个关联要素多维多域的结构,具有众多要素,是一个复杂体系。而这个复杂体系涉及工业发展水平、经济发展程度、科技发展水平、社会治理能力等多个维度。将这个复杂体系置于教育理论和协调理论视角下考察,去审视技能型社会建设,“其主要目的就是通过在整个教育体系层面形成支持技能人才成长发展的制度安排”[13]。因此,社会教育体系应在技能社会中得到新的建构,形成“技能型社会教育体系”。而现代职业教育体系是“技能型社会教育体系”重要组织部分,“没有高质量职业教育和高水平现代职业教育体系,技能人才培养目标也就无法实现”[14],现代职业教育必将在优化社会民众“技术—知识—能力—素质”的路径中发挥积极作用。从我国高职院校数量、规模、生员、条件、水平等各个教学条件来看,在现代职业教育体系中占据重要地位,是建构“技能型社会教育体系”要素中的关键性要素。同时,高职院校肩负着承载更多技能人才培养的职能,因此,也成为“技能型社会教育体系”建构的重要协同要素。

三、协同理论视域下高职院校参与技能型社会建设的困境

协同效应是在系统内部之间、系统内部与外部之间的交互过程中产生的。技能型社会建设的关键是形成协同效应,而高职院校作为参与技能型社会建设的单元主体,自身也是协同效应的主体。然而,高职院校在区域协同效应、技术协同效应、质量协同效应和培养协同效应等方面还存有不足。

(一)高职院校区域协同效应发挥不足

技能型社会是社会技能全面提升的社会状态,是整体协同发展和区域间协同发展的社会,是创新驱动带来的产业结构体系升级的社会,技能整体性高水平是技能型社会的必然要求。而当前我国技能整体性水平不高,其原因在于我国高职院校整体性建设面临不均衡、不协同的困境。一是高职院校区域布局不均衡。从数量分布来看,河南、广东、江苏、山东、四川5个省份拥有高职院校数量排在全国前列,而拥有“双高计划”高职院校数量排在前5名的省份为江苏、山东、浙江、广东、湖南;从专业分布来看,教育部批复的“中德先进职业教育合作项目”名单中,“汽车领域”江苏和山东居前列,“汽车(新能源)领域”浙江和安徽项目数量最多,“智能制造领域”贵州、山东和河南数量位列前三,呈现出较为明显的区域不均衡,总体来讲,东南部地区整体性发展较好,西北部地区整体性发展较慢,高职院校中实力较强的院校多数集中在江苏、浙江两省。二是高职院校经费投入不均衡。从2022年各高职院校公布的预算经费来看,浙江、广东等东南地区高职院校投入较多。这种“东高西低”的现实情况,导致高职院校参与技能型建设过程中区域协同效应发挥不足。

(二)高职院校技术协同效应发挥不够

技能型社会建设需要培养一批高技能人才,而高技能人才特征有三个维度:一个技术高,体现在技术的“含金量”上;二是技术全,体现在技术的“拓展度”上;三是技术深,体现在技术研发和技术改造能力上。具备这三个特征则需要高职院校在人才培养上注重技术协同。目前,高职院校技术协同效应发挥还不理想:一是由于高职院校自身研究能力、试验设备实施条件、师资队伍结构等原因,“高职院校相较于普通本科院校而言,招聘教师的要求较低,部分教师在所学领域的科研能力不强”[15]。二是从发明专利看,虽然经过多年努力,我国高职院校发明专利授权数量大幅增长,“2021年全国高职院校共获得发明专利授权数5562件,较2020年增长43.57%,但其中164所‘双高计划院校共获发明专利授权3127件,占比56.2%”[16],占高等教育系列发明专利授权比例较低。从技术转化效果看,多数高职院校具有专利技术,但是没有获得专利成果转化的资金收入,因而成果转化较慢,2021年度高职院校专利成果转化数量只占总数的26%。由此可见,高职院校在科教融合方面有待提升,在技术协同效应上尚未实现均衡发展。

(三)高职院校质量协同效应发展不均

技能型社会是技术技能高质量发展的社会,是工业生产技术和工艺制造技艺达到较高质量标准的社会,因此高质量是技能型社会的“标签”,而高质量的基础则是高职院校的教育教学质量,需要高职院校整体建设在质量层面有所跃升。但是,目前高职院校高质量发展过程中存在质量协同效应发展不均的问题。一是高职院校高质量发展认识不足,调研发现,尽管有不少“双高计划”院校出台了相关建设计划和方案推进学校高质量发展,但一些高职院校依然缺乏前瞻性;还有一些高职院校对高质量的认识,还仅限于“建了多少楼”“建了多少实验室”,图强图深发展理念缺乏;还有一些高职院校一味追求“专升本”,缺乏高质量发展的全局观。二是高职院校高质量发展内力不足,高职院校发展条件受到历史因素限制,办学体制和培训模式单一,师资队伍数量缺乏,无法与办学规模扩张实现同步增长,第三方评价机构对高质量发展标准评价缺位,高职院校高质量发展“内力不够”。三是高职院校高质量发展技能培训不足,近年来国家出台高职院校专业教学标准和顶岗实习标准,出台试验室场地建设标准,各高职院校对照进行改进和建设,但现实中基于种种原因,高职院校提供设备、设施用于技能提升的数量有限,高职院校产教融合的程度还不够“深”,在学生技能培训方式上有改进,但“质”的突破还有差距。

(四)高职院校培养协同效应规格滞后

技能型社会是一个人人学习技能、人人拥有技能的社会。因此,这需要高职院校能够融入这种全民性、人人性、终身性学习的学习体系建设中,开展高规格人才培养。但是,高职院校人才培养中还存有差距,主要表现是:有的高职院校人才培养目标设定中技能导向不够突出,高职院校培养协同效应上规格层次滞后,人才培养方式与高水平技术技能培养不相适应,仍然按照传统培养模式进行课程设置,创新引领不够。同时,在服务全民终身学习上“针对非正式学习的师资建设、课程开发、教育内容打造、教学渠道建设等各项工作还比较滞后”[17]。另外,当前高职院校培养规格同质化现象比较明显,许多高职院校为了转型而转型,将目光锁定在新兴产业领域,而没有考虑到自身特色,许多高职院校开设专业重复度比较高,没有将高职院校培养协同效应发挥出来,规格设定、规定设计都存在滞后现象。

四、协同理论视域下高职院校参与技能型社会建设的路径

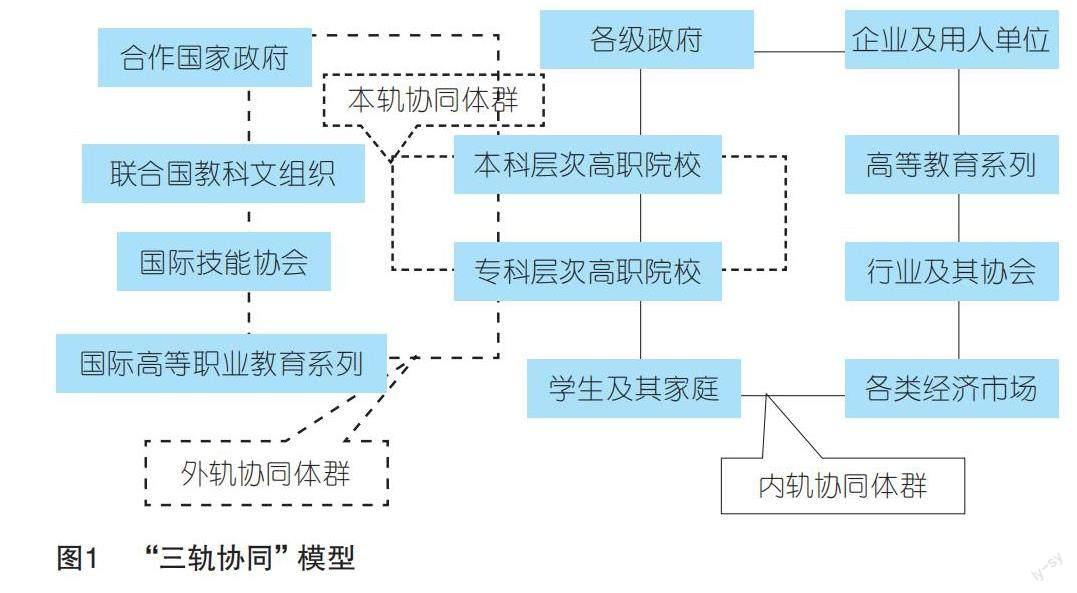

技能型社会建设涉及到各类资源调配和各类关系处理,旨在使各类资源协同合作,发挥最大效应。以协同理论视域和技能型社会特征为思考起点,按照协同效应发挥机制,高职院校参与技能型社会建设呈现出一个“三轨协同”的协作共生共建模型,见图1。

“三轨协同”模型中,本轨协同体群是高职院校本身,包含本科层次和专科层次高职院校。内轨和外轨是以高职院校(本科层次和专科层次)为核心,展开国内社会和国际社会两个层次的系统协作。内轨协同体群是指国内系统协作参与主体是与高职院校建设密切联系的系统主体,是高职院校校企合作、产教融合、政校合作的责任方和组织方,主要包括以下主体:中央政府和各级省、市、县级政府;企业及用人单位;高等院校及独立学院;行业及其协会;各类经济市场,主要有实体经济市场和网络经济市场;学生及其家庭。外轨协同体群是指国外与高职职院校建设密切联系的主体,主要包括:国际高等职业教育系列,包括国外职业学校、国外职业教育协会;国际技能协会;联合国教科文组织;合作国家政府,包括设有“鲁班工坊”的国家和开展国际职业教育合作的国家。根据“三轨协同”模型,高职院校参与技能型社会建设的路径主要分为本轨自我协同提升路径、内轨产教协同合作路径和外轨互通协作联合路径。

(一)以内涵发展为导向,优化资源配置,畅通本轨自我协同提升链路

高职院校参与技能型社会建设的根本落脚点是自身内涵式发展,以提升高职院校高质量发展效应为基础,实现区域均衡发展为目标的“自我革命”。畅通本轨自我协同提升链路主要是优化配置“四类资源”:一是财政资源,加大对中西部高职院校的财力资源、物力资源和智力资源投入,尤其加强东部高职院校与西部高职院校间合作和协同,为技能型社会建设营造良好的区域协同环境。二是技术资源,加大本科层次与专科层次院校的技术资源协同互助,形成较好地技术互补,扩展“双高计划”高职院校和非“双高计划”高职院校的协同合作,共同谋划建设“双高计划”中的专业和专业群,发挥“双高计划”辐射带动效应,为技能型社会建设提供充分的技术储备。三是人力资源,统筹高职院校师资扶持配比,加大东部、中部和西部高职院校人才梯队共同建设项目,积极推动工匠能手、技术骨干的校际交流,推动中西部一般型高职院校教职员工到“双高计划”高职院校挂职、代职、跟教、跟训、锻炼,扩大优质师资互访交流,为技能型社会建设提供强大人力资源支持。四是教学资源,促进有条件、有意向的高职院校实施联合培养,共享优质教学资源,分享教学标准、主干课程、核心教程内容,在东部地区企业为中西部高职院校顶岗实习、实操实训提供机会。

(二)以提质增效为导向,深化产教融合,畅通内轨多维协同合作链路

高职院校参与技能型社会建设,不仅是内部各协同要素参与,而作用点是建立良好外部协同环境,倡导多维度协同合作,将产教融合做深做实,提升参与技能型社会建设融入度。畅通内轨多维协同合作链路主要是做好以下几点:一是加大加深“院校—企业—行业—市场”融合的广度和程度,精准融合内容,将单维度融合升级为协同式多维度融合,依托区域内职业教育联席会议制度平台,实现区域内高职院校规划与产业行业规划协同发展、协作共生,将优质资源引入高职院校办学中,在确保资本合理、资本可信可靠、资本放心的基础上,建立办学协同体,将多元主体办学实效化,为技能型社会人人学技能提供基础条件。二是加强“高职院校—各级政府”深度协同协作,高职院校办学建设、发展拓展、升级转型都需要各级政府指导、支持和帮助,政府应当协调各个职能部门落实职责、明确责任、健全制度、做好保障,为技能型社会建设积累制度、保障经验。三是加强“普通高校—高职院校”技术协同互补,高等职业教育是高等教育的重要组成部分,虽然高职院校技术技能具有优势,但在技术研究、技术求精、技艺求精上还有差距,普通高等院校中有的理工類应用型高校具有较好的技术研发实力,具备良好的设备设施条件,从侧面弥补了高职院校技术研发上的短板,两者间可以建立协同研发机制,签署合作备忘录,建立长效协作关系。四是加强“高职院校—学生家庭”协同育人。一方面,高职院校要贯彻党的教育方针,为党育人、为国育才,坚持技德兼修、立德树人的原则;另一方面,高职院校要建立完善人才培育的各方角色功能,为人才培育建立良好的社会支持体系,加强与学生家庭联系,落实“五育并举”,建立“家庭教育—院校教育—社会教育”协同育人机制,参与到技能型社会“精神文明”“物质文明”两类建设中,提升技能人才的职业道德和职业情操。

(三)以互惠互利为导向,扩大交流合作,畅通外轨互通协作联合链路

高职院校参与技能型社会建设,在强化内功基础上要广泛吸收外来“营养”。我国职业教育近年来加大“走出去”“请进来”的路子,与多个国家建立职业教育协同合作办学模式。畅通外轨互通协作联合链路要做好以下几点:首先,积极参与国家组织的职业教育国际交流项目,如高职院校积极参与“未来非洲——中非职业教育合作计划”,参加国际性技能比赛来拓展学生视野,积累教师国际技能交流经验,提升院校国际协作水平。其次,参与国际交流建设,2022年國家层面积极推进“鲁班工坊”建设,有的省市建设职业技能国际推广基地,有的区域“牵头成立中国—中东欧国家职业院校产教联盟、金砖国家职教联盟、中国—中东欧国家创新合作研究中心、中东欧经贸研究中心、浙江—中东欧国家教育智库联盟”[18],高职院校可以根据所在省市实际情况参与国际交流项目建设,拓展对外交流渠道。最后,注重吸收国际技能培训成功经验,关注联合国教科文组织关于职业教育的研究热点、研究报告和推进项目,学习其他国家职业学校反映好、效果好、质量高的办学模式、人才培养模式、技能培训模式等成功经验,发挥高职院校中“高水平创新团队”“黄大年式教师团队”等团队力量,将国外经验与中国式学徒制进行有效结合,提高高职院校教学质量。

参 考 文 献

[1]李玉静.技能型社会:理论根基与建构路径[J].职业技术教育,2021(22):1.

[2]孟凡华.建设技能型社会的职业教育作为 [J].职业技术教育,2021(18)1.

[3]魏宏森,曾国屏.系统论—系统科学哲学系统[M].北京:清华大学出版社,1995:267.

[4]张学英,张东.技能型社会的内涵、功能与核心制度[J].职教论坛,2022(1):35-41.

[5]本刊编辑部.70年职业教育大事记[J].职业技术教育,2019(30):34-43.

[6][7][8][9]中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[N].人民日报,2021-03-13(1).

[10]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜,为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[11][12]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化现代职业教育体系建设改革的意见[EB/OL].(2022-12-22)[2023-01-04].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202212/t20221222_1035691.html.

[13]高建华.尊重人才崇尚技能[N].山西日报,2021-12-22(5).

[14]唐智彬,杨儒雅.论我国技能型社会的结构与运行机制[J].中国职业技术教育,2022(6):11-21.

[15]阳桂桃,刘瑞华.科技强国战略下高职院校科技服务建设研究[J].职业技术教育,2020(3):41-44.

[16]周钰爽.我校发明专利授权数量位居全国高职院校第四位[EB/OL].(2022-03-15)[2022-06-18].https://www.zzrvtc.edu.cn/kejichu/2022/0315/c2530a96588/page.html.

[17]洪月明,胡炜骏.终身学习视野下现代职业教育与培训体系构建的主线、问题与出路[J].教育与职业,2020(11):36-43.

[18]宁波市教育局.浙江省宁波市推动职业教育提档升级 助力赋能高质量发展[EB/OL].(2022-02-12)[2022-06-10].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6192/s222/moe_1770/202202/t20220218_600267.html.

Participation of Higher Vocational Colleges in the Construction of Skills-based Society from the Perspective of

Synergy Theory: Logic, Dilemma and Paths

Ren Huiting

Abstract The construction of skills-based society is an important part of Chinas high-quality social development, and higher vocational colleges are the“main force”and“front-runners”in the construction of skills-based society. The participation of higher vocational colleges in the construction of skills-based society from the perspective of synergy theory is a historical necessity, a necessity of the times and a necessity of the system, but at the same time, there are still dilemmas that higher vocational colleges have insufficient regional synergy effect, insufficient technical synergy effect, uneven development of quality synergy effect and lagging specification of cultivation synergy effect. From the perspective of synergy theory, the participation of higher vocational colleges in the construction of skills-based society is a collaborative symbiosis and co-construction model of“three-track synergy”, and the practical paths are as follows: to optimize the allocation of resources with the orientation of internal development, to smooth the chain of self-coordination and improvement of this track, to deepen the industry-education integration with the orientation of improving quality and increasing efficiency. With the orientation of enhancing quality and efficiency, we should deepen the industry-education integration to open up a multi-dimensional collaborative chain of cooperation in the inner track; with the orientation of mutual benefits, expand exchanges and cooperation to open up a collaborative chain of cooperation in the outer track.

Key words synergy theory; higher vocational colleges; skills-based society

Author Ren Huiting, associate professor of Educational Science Planning and Evaluation Academy of Henan Province (Zhengzhou 450008)