“思辨性阅读与表达”学习任务群的实施建议

白思思 黄金丽

【关键词】思辨性阅读与表达;学习任务群;议论性文章;单元教学;实施建议

与《义务教育语文课程标准(2011 年版)》不同,《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)的一大变化就是设置六大学习任务群,使得课程内容结构化。其中“思辨性阅读与表达”学习任务群旨在引导学生通过各类语文实践活动,培养理性思维和理性精神,承担着培养学生核心素养中的思维能力这一重任。戴晓娥指出,大单元教学是学习任务群实施的基础[1]。据此,本文选取统编初中语文教材九年级上册第二单元具体阐述“思辨性阅读与表达”学习任务群的实施要点,因为该单元是议论性文章第一次以单元学习重点的形式出现,是初中阶段语文教学的重点和难点,是初中生学习议论性文章的基石。希望本文能给广大一线教师提供教学参考。

一、提炼学习主题,明确单元学习目标

义教新课标提示我们,应根据学生思维发展的特点,在不同学段创设适宜的学习主题和学习情境[2]。遵循这一理念,教师需要提炼单元学习主题,明确单元学习目标,为有效实施“思辨性阅读与表达”学习任务群确定方向。

1. 围绕单元导语,提炼单元学习主题

一个单元的单元导语中,不仅包含该单元的语文要素,还蕴含该单元的人文主题。根据九年级上册第二单元的单元提示可知,该单元的选文均为议论性文章,所探讨的主题聚焦社会、人生与世界,体现着思想的光芒。所谓议论性文章,是以议论为主要表达方式,围绕一个话题,阐发自己的观点,其特点在于说理。李煜晖认为,“说理”与“思辨”是议论性文章的两大关键词。[3]由此可见,不管是在阅读方面,还是在写作表达方面,教师在教学时都要把握议论性文章的文体特征,以“说理”和“思辨”为两大抓手。综合考虑,教师不妨把该单元的学习主题提炼为“理性的思想”。如此,“理性”突出了阅读与表达这类文章需要理性的思维和说理的能力,“思想”又凸显了学习这类文章需要一定的思辨能力和思想内涵。

2. 依据课标和教材,确定学习目标

九年级位于第四学段,研读该学段的课标可以发现,“思辨性阅读与表达”任务群要求学生阅读关于生活感悟、生活哲理方面的优秀作品,理解作者的立场、观点与方法,学习思考与表达的方法,结合生活经验和阅读材料,阐述自己的感悟和观点。[4]在第四学段的“教学提示”中,“思辨性阅读与表达”要求学生能够识别文本隐含的情感、观点、立场,体会作者运用的思维方法,能够论据充分、合乎逻辑地表达自己的观点[5]。总的来说,课标所提示的学习目标主要指向“思辨地阅读”与“思辨地表达”两个方面。

分析教材,根据单元提示、预习提示、课后习题以及单元写作可知,学习该单元,首先要了解议论性文章的特点;其次要把握作者的观点,区分观点和材料;最后要厘清论证的思路,学习论证的方法。

綜上所述,这一单元的主题内容侧重促进学生学会理性地思考和说理。可将单元学习目标设置如下:

(1)把握议论性文章“说理”与“思辨”的文体特征;

(2)能够找出议论性文章的观点,识别材料、情感与立场,学会论证的方法,厘清论证的思路;

(3)通过范文引路,力求有理有据、条分缕析地表达自己的观点,提高思辨的说理能力。

二、创设真实情境,设置单元学习任务

义教新课标在“课程理念”部分和“课程内容”部分均提到了情境与任务。可见,情境与任务是学习任务群设计的重要元素。基于此,有学者把情境、任务、资源、学习内容和语文实践等要素视为学习任务群的重要结构要素[6]。因此,教师在设计“思辨性阅读与表达”这一学习任务群教学时,需联系现实生活中的语言运用环境,创设真实的情境,赋予学生学习的现实意义和动机。与此同时,教师需要设置单元学习任务链,以任务为驱动,化被动为主动,化零散为统整,化封闭为开放,把核心素养落到实处。

1. 联系语言运用环境,创设真实情境

王宁老师在接受《语文建设》访谈时指出,学习任务群的本质是学生自主学习,是不是以学生为主体,有没有为学生创设真实的学习情境,这是衡量学习任务群实施是否到位的首要标准。[7]而这真实的情境是对学生而言的,是他们在此后学习和生活中都会遇到的复杂且多变的问题情境。因此,教师在设计“思辨性阅读与表达”学习任务群下的议论性文章单元教学时,要调动学生的语文经验和生活经验,激发学生学习议论性文章的兴趣。例如,在教学九年级上册第二单元时,抓住议论性文章说理的特征,可以设计“如何说服你”这样一个大的问题情境,统领和组织整个单元的教学:

同学们,古有纵横家逞口舌之利游说诸侯,今有辩论家以铁齿铜牙舌战群儒。让我们一起来听听理性的声音,感受思想的光辉,做一回小小辩论家,勇敢地表达自己的观点,用充实的理由争取说服每一个人吧!

在这样的学习情境中,学生能够自然而然地沉浸在“说理”的语言情境中,贯穿单元学习始终,有助于激发学生参与的热情,加深对作品的理解和体验。

2. 设置单元学习任务,体验言语实践

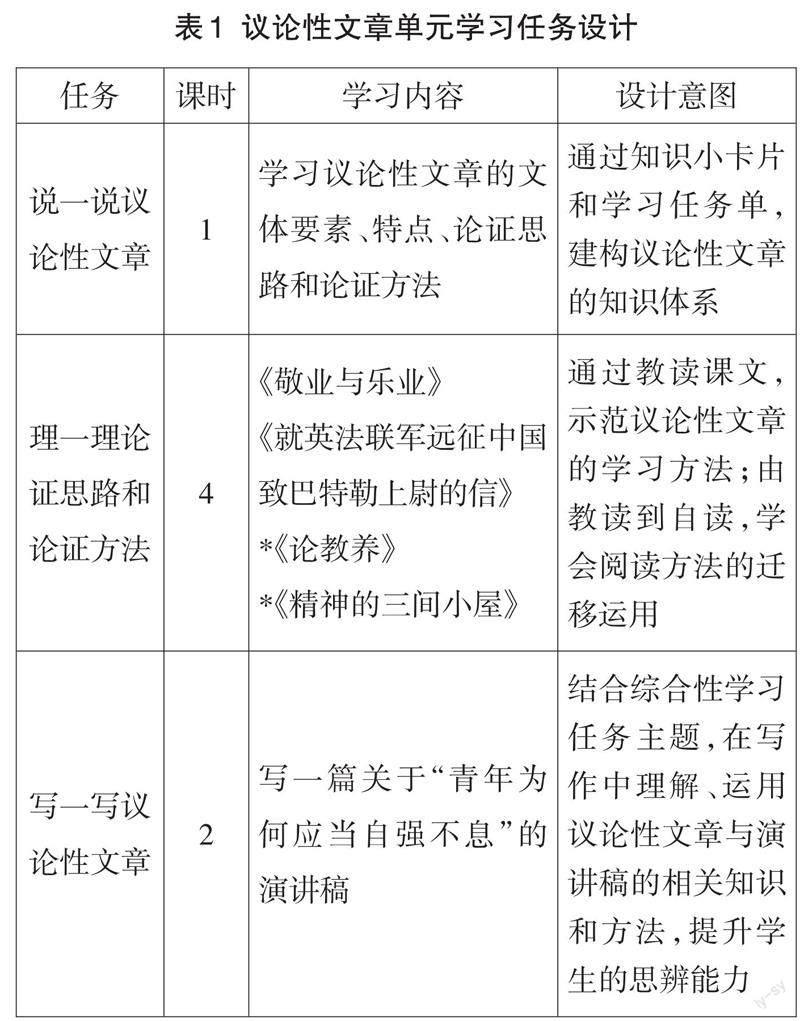

所谓学习任务群,就是由基于学习的“群任务”组成。学生完成这些学习任务的过程,就是自我主动建构知识的过程。只有在这个过程中,学生才能充分地开展阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,进而提升自身的语文素养。例如,在教学议论性文章这一单元时,以“我来说服你”为驱动任务,可分解出以下三个子任务(见表1)。

以大情境和大任务为驱动,分解出一个个小的子任务,既符合单元学习主题,又能够达到单元学习目标,切实丰富了学生语言文字运用的经验。

三、搭建学习支架,融入课外学习资源

刘徽从素养和大概念的角度出发,认为“单元”的内涵不再局限于一个个内容单元,而是指素养单元[8]。可见,单元教学并不局限于教材中所提供的教学篇目,而是要统筹学习资源为素养目标服务。教师需要在学生现有学习水平的基础上,搭建学习支架;同时,教师要融入课外学习资源,丰富学生的言语实践体验,加强学习过程中的迁移运用。

1. 搭建学习支架,凸显学法指导

在单元教学中,教师是引导者、服务者和支持者,要在学生需要帮助的时候,提供各方面的学习支架,给予学生自主、合作、探究的学习机会。

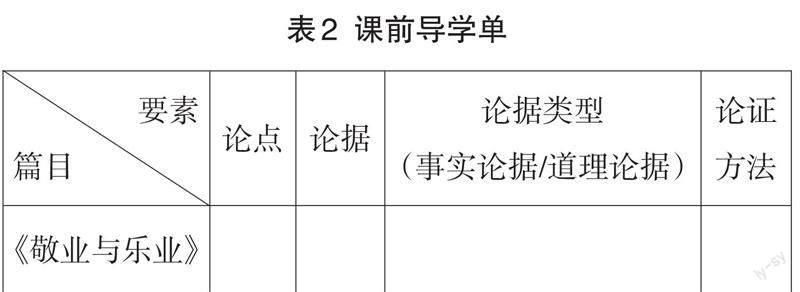

在语文单元教学中,导学案不失为一种有效的学习支架。导学案是教师对教材的二次创作,是引导学生学习的方案,是沟通教与学的桥梁,其重点是让学生知道如何“学”,学会自学、交流、展示和总结。[9]教师可在课前给学生提供导学单(见表2),让学生在课前能够自主预习,掌握基本的知识与技能,让学生带着成就、问题和解决问题的欲望进入课堂。

以上的课前导学单以《敬业与乐业》为例。该篇课文为教读课文,居于单元之首,教师应将其视为教学范文,重点讲授议论性文章的基本知识与学习方法。此外,教师可以布置绘制思维导图的预习作业,让学生在课堂上交流展示,大家互相交流,修改的过程就是逐步厘清论证思路的过程。

总之,通过导学单和思维导图等支架,教师不仅可以了解学生目前对于议论性文章的学习情况,还可以为学生学习议论性文章提供学法指导。

2. 融入学习资源,加强迁移巩固

为了帮助学生建构议论性文章系统的知识体系,熟练掌握议论性文章的阅读方法,教师不能局限于课内的几篇课文,应当融入课外学习资源,丰富学生的言语实践体验,积累其语文学习经验。

在深入学习教读课文《敬业与乐业》后,学生已经掌握了议论性文章的基本知识和基本阅读方法。基于此,教师可以引入课外经典的议论性文章,让学生通过阅读不同的文本材料,锻炼语言感知能力与运用能力。例如,在学习完利哈乔夫的《论教养》后,教师可以为学生准备约翰·洛克的《教养的重要》(节选自《教育漫话》)。这篇文章议论的主题虽然与《论教养》相同,但论证的方式不同。学生可以联读两篇文章,通过“拆卸”和“复原”[10],还原作者的思维过程,指出二者所用的论证方法和结构安排有何不同。在这一过程中,学生对议论性文章的阅读能力可以得到进一步的提升。

四、设计评价量表,贯穿单元学习过程

义教新课标的一大变化便是研制了学业质量标准,描述了不同学段学生学业成就的具体表现特征,为广大一线教师提供了教学和评价的指导方向。教师可以研读“学业要求”“教学提示”“学业质量描述”等,明确“为什么教”“教什么”以及“教到什么程度”,真正实现以评促教、以评促学,达到“教—学—评”一致,切实提升课堂教学质量。

1. 开发评价量表,描述学习关键表现

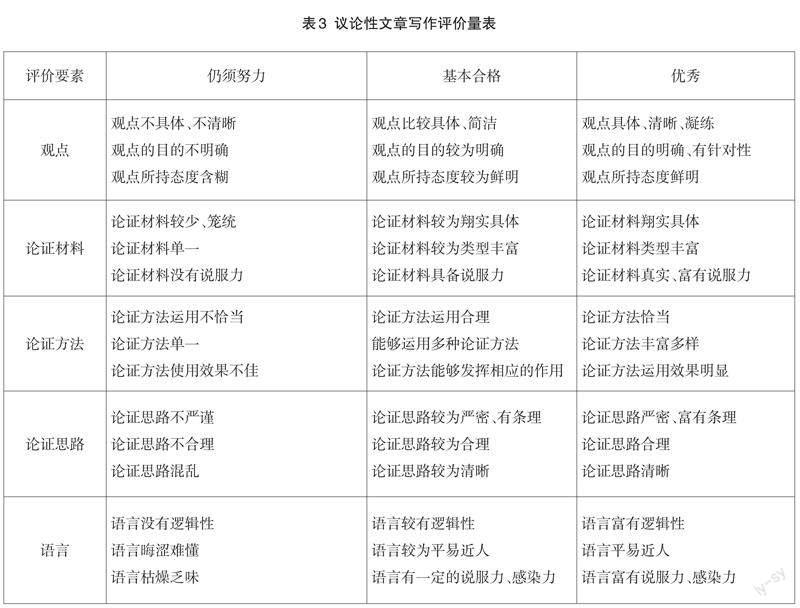

评价不是目的,而是一种提升教学质量的手段。教师可以参照申宣成教授研制的“参与式的评分规则开发程序”[11],現以《议论性文章写作评价量表》(见表3)为例,具体阐述评价量表的开发程序:

(1)根据单元教学目标,确定评价量表的要素,细化评价指标。

(2)选择仍需努力、基本合格和优秀三类样例,各四篇。

(3)要求学生开展头脑风暴,交流归纳,罗列出评价要素。

(4)教师出示自己的评价量表,并与学生的讨论结果进行对照。

(5)学生再次展开小组合作,拟定评价量表。

(6)各小组展示交流,选取最优秀的一个版本,在此基础上进行修改。

在许多课堂上,教师的做法是直接出示事先制作好的评价量表,让学生完全按照这份评价量表去开展评价活动。殊不知,学生也是评价的主体。教师应当让学生参与评价量表的开发,让学生经历自主建构、对照反思、合作交流、修改完善的过程。如此,学生对一篇优秀的议论性文章的理解才能达到深刻领悟与充分内化。

2. 运用评价量表,引领整个教学活动

评价是实现“教—学—评”一致性的重要链条。教师应当把评价贯穿语文课堂教学的全过程,实现以评促教、以评促学,发挥评价的诊断、反馈、导向和改进作用。美国教育评估专家格兰特·威金斯《追求理解的教学设计》一书指导我们,教师要在决定教什么和如何教之前思考如何开展评估,而不是在一个单元即将结束时才构建评估。基于“以终为始”的理念,教师应当把评价设计前置,整个教学活动始终围绕着设计评价量表展开。

首先,在课堂教学活动开始之前,教师可以布置以下预习作业:

借助导学单,自主阅读四篇课文,挑选一篇你认为最优秀的议论性文章,从论点、论据、论证方法、论证思路和语言几个角度,说明理由,在课上交流讨论。

通过这个预习作业,可以让学生凭借最初的阅读体验,获得对议论性文章的初步印象,从中反映出学生现有的对议论性文章的学习经验和认知水平。如此,学生化被动学习为主动发现,从范例中提取了写作支架,实现了对议论性文章的初步理解与运用。

其次,在教学活动开展过程中,教师可以组织小组讨论,请学生代表发言,分享自己小组所认为的最优秀的议论性文章,并说明理由(陈述理由时,应当先说明文体要素的特点,再结合具体语句分析阐述)。在这个阶段,教师需要做的就是组织学生代表发言,并归纳总结出各学生代表讨论的结果,生成初步的评价指标。在接下来的课文教学中,教师可以评价量表为主轴,使课文教学围绕修改并完善评价量表展开,这在一定程度上能够改变课堂教学无序低效的状况。

最后,在“思辨性表达”教学中,即在议论性文章写作教学中,评价量表仍然发挥着重要作用。学生可以对照评价量表,抓住一篇优秀的议论性文章所具备的特质,以“青年为何应当自强不息”为主题,开展写作活动,真正实现学以致用。而在后续的写作讲评课上,教师可以据此开展生生互评活动,再次对此评价量表进行修订,由此促进学生的自我诊断、自我激励和自我引导,培养学生自评、互评、评后修改的写作学习习惯。