代际关系视角下的子代婚姻满意感影响因素研究

李 升,王晓宣

(北京工业大学 文法学部,北京 100124)

一、问题的提出

随着我国经济社会的持续变革与发展,人们对于婚姻的认知也发生了变化,人们对“美满婚姻”的期待程度不仅影响婚姻关系的缔结,更关乎婚姻关系的维系。根据民政部的民政数据统计公报,我国结婚率从2010年的9.3‰降至2020年的5.8‰,离婚率从2010年的2.0‰提至2020年的3.1‰。统计的婚姻数据在一定程度上可以反映出现实社会中人们面临的婚姻认知危机。现实中离婚现象已然常见,“恐婚”、不婚等社会现象也逐渐增多,这些都体现出人们消极的婚姻感受与认知,对社会发展会产生不利影响。由于婚姻不仅直接关乎赡养、抚养及生育等人口与家庭发展问题,更会影响经济社会运行秩序的稳定,因此2021年我国实施的新婚姻法规就被纳入《中华人民共和国民法典》,不仅设置“离婚冷静期”这样通过降低离婚率维系婚姻关系的规定,更是倡导建立平等、和睦、文明的高质量婚姻家庭关系。积极正向的婚姻认知对于建立高质量的婚姻关系非常重要,人们对婚姻带来的幸福感或对婚姻的满意感等主观感受被视为衡量婚姻质量的重要指标,对其影响因素的讨论也越来越多,相关研究也日益增多[1-2]。

婚姻不仅是两个人的事,更是两个家庭的事。在现实社会中,人们认识到婚姻质量与夫妻双方的家庭背景、社会经济地位紧密相关,例如美满的婚姻最好“门当户对”“有经济基础”“生活方式适合”等。婚姻中,既存在个体“自致性”特征对婚姻质量的反馈,也存在“先赋性”特征对婚姻关系的影响,包括夫妻双方的家庭出身、父代对子代婚姻的支持或干预情况等。已有研究多集中于婚姻匹配领域,关注人们阶层地位的同质婚(Homogamy)、上行婚(Hypergamy)等婚姻关系的建立模式[2-4],认为不同阶层地位的婚姻匹配方式会形成不同的婚姻后果。然而,对基于阶层地位的婚姻匹配的讨论,无论是关注子代的“自致性”特征,还是父代的“先赋性”特征,往往都是一种相对静态的分层结构分析,容易忽视因社会流动产生的动态机制及由此引发的代际关系影响机制。国内一些研究者已开始关注代际流动对婚姻匹配结果的影响,并认为这种影响会造成阶层固化现象[5-6],但对相关结果尤其是对婚姻质量的影响机制的研究较少。

因此,在研究客观的婚姻匹配结果的同时,需进一步探讨婚姻质量主体感受的形成机制,尤其应在社会更具流动性与开放性的时期,了解“美满婚姻”形成的代际影响效应。那么,家庭出身的先赋阶层与个体成就的自致阶层是否会影响婚姻满意感?在代际关系中,作为家庭包厢效应的父代婚姻干预与作为个体成就效应的子代主体反馈将如何影响子代的婚姻质量?为解答上述问题,本文将对婚姻满意感的探讨置于“父代-子代”的代际二元结构之中,重在基于代际视角对子代婚姻满意感的影响因素进行研究。

二、理论分析与研究假设

(一)影响婚姻满意感的家庭因素

人们对于“美满婚姻”的认知不仅包含了较为平等的婚姻匹配情况、良好的婚姻生活条件等客观性内容,更包含了对婚姻质量的积极感知等主观性内容。婚姻满意感是指人们对其婚姻关系持有好感程度的一种主观感受或态度认知[7-8],是主观性婚姻质量的主要测量指标[9]。国内学者在关于婚姻满意感的研究中,多以个体幸福感和生活满意感来代指婚姻满意感,但个体幸福感和生活满意感是多维度的指标,婚姻满意感只是其中一个维度,不能简单画等号[10-11]。也有研究用婚姻稳定性来指代婚姻满意感,但关于婚姻稳定性的研究多以离婚率为依据[12-13],仍是客观性的婚姻结果。婚姻满意感反映的是高层次的、内在的婚姻稳定性,体现了婚姻关系缔结与维系的主体性动力,可以作为直接关联婚姻质量的良好代理变量。

国内外关于婚姻满意感的研究文献多基于婚姻质量进行讨论,且不管是关注婚姻成本与收益的家庭经济学理论,还是侧重婚姻功能与象征的家庭社会学理论,都认为婚姻质量不单取决于夫妻双方的个体特征,更受制于婚姻主体背后的家庭因素。有研究指出,普遍的代际经济支持导致父代对子代婚姻依然有持续的影响力[14]。也有研究指出,在注重“自由恋爱”的现代社会,尽管依靠传统的家庭“先赋性”因素进行婚配的情况仍占据重要地位,但男女双方的教育水平、职业等“自致性”因素在婚姻匹配中的重要性也在加强[15-17]。

1.自致性因素与婚姻满意感

“自致性”因素对婚姻质量的重要意义在于个体不再受缚于家庭约束,能够更加自主地选择婚姻对象与建立婚姻关系,因此基于个体特征选择的婚姻较为令人满意。在多样化的个体特征因素中,作为“自致性”因素的个体阶层地位是影响婚姻关系的主要因素,不同阶层的个体生活方式、品味和价值观等会影响婚姻的稳定性。根据刘易斯的“三段论”婚姻质量解释模型,个人的社会地位资源、生活方式、夫妻互动收益三方面因素与其婚姻质量呈正相关关系,即个人的社会资源越丰富、对生活方式的满意度越高、来自夫妻互动的收益越大,其婚姻质量也越高[9]。其他相关研究也表明,收入、教育等“自致性”阶层地位因素会影响婚姻关系,如果婚姻中个体的社会经济水平不高,那么经济压力会加剧夫妻间的紧张情绪并减少彼此间的温情,进而影响婚姻满意感和婚姻稳定性[18-19]。相反,个体的社会阶层地位越高,夫妻间进行婚姻调适的空间和可能性越大,也越能够提高婚姻质量[9]。综合来看,个体的“自致性”因素与其婚姻质量呈现正相关关系,即个体的社会经济地位越高,婚姻质量往往越高。

2.先赋性因素与婚姻满意感

尽管个体的“自致性”因素对于婚姻关系非常重要,但并不意味着可以忽视“先赋性”因素对婚姻质量的影响。事实上,个体的家庭背景作为先赋性资源,会直接影响个体在婚姻市场中的地位和竞争力,也会对婚姻质量产生重要影响。如持续引发公众探讨的婚姻市场中的彩礼嫁妆、婚房供给、隔代抚养等现象,就体现了婚姻与“先赋性”家庭因素的紧密关联。根据第三方群体理论,父母通常会使用各种显性或隐性的手段参与子女的社会交往、恋爱和婚配,干预其婚姻选择,进而影响子女的婚姻质量[6,20]。有研究考察了是否门当户对对个体生活满意感或幸福感等的影响,但研究结论差异较大。有学者基于 CGSS2006年数据,使用初婚时双方家庭经济地位衡量婚姻匹配的“先赋性”特征,发现“门当户对”的婚姻总体上提高了人们的生活满意度[21]。但也有学者基于相同数据研究发现,相比于同质婚,“男高女低”的婚姻模式会提高婚姻满意度[22]。还有研究直接验证了“门当户对”与婚姻匹配的紧密关联[5-6]。可以看出,国内学者考察“先赋性”因素与婚姻质量的关系多着眼于婚姻匹配结果,而较少关注父代对子代婚姻的干预情况,即容易忽视建立在父代阶层地位基础上的不同程度的婚姻干预对子代婚姻质量产生的影响。

整体来看,国内学者们对婚姻质量影响因素的讨论集中于子代婚姻匹配的客观结果,忽略了代际流动效应等代际关系的影响,综合考虑代际因素对婚姻质量影响的实证研究较为欠缺。

(二)代际关系视角下的婚姻满意感形成

本文将婚姻满意感影响因素的讨论置于代际关系的二元结构之中,这样既综合考虑了“自致性”因素与“先赋性”因素,又涉及了代际关系中的婚姻干预与主体反馈。从家庭社会学角度来看,婚姻是社会关系尤其是家庭关系的重要构成部分,从父代到子代的家庭代际流动情况会影响子代婚姻关系。在研究者们看来,流动能够改变人们在社会结构中的位置,包括客观状况和主观意识。学者索罗金提出过著名的“流动离析论”(the Dissociative Thesis of Social Mobility),认为社会流动造成的个体阶层地位改变会影响其生活方式与社会关系,进而影响其心态、认知及意识[23],他还认为社会流动过程及结果会受到个体原本处于社会结构中位置的“社会包厢”(Social Box)效应的制约与干扰,使得个体难以摆脱其原处社会地位的影响。在代际流动的讨论中,社会包厢效应被视为个体原生家庭中父代所处的先赋性地位对自身社会地位的影响,代际流动是子代对自身社会地位及成就主观感受的重要影响因素[24]。

学者布劳认为需要结合不同的流动类型对社会流动的影响进行具体分析。向下代际流动会使个体失去优势资源,产生消极情绪或主观感受;向上代际流动会使个体享受到高阶层所拥有的优势资源,产生积极反馈效应,即作为“成功者”的满足感与幸福感[25]。已有研究指出,不同阶层地位达成者的幸福感存在差异,向下代际流动不利于个体产生主观幸福感,向上代际流动则对个体生活满意感及主观幸福感等产生积极正向的影响。高阶层地位达成者在社会比较中更容易获得积极的反馈、更多的尊重,往往对自己的生活更满意[26-28]。

综上所述,从代际关系视角对子代婚姻满意感等婚姻质量影响因素进行研究,可做如下分析:从父代角度来看,子代婚姻满意感会受父代给予的先赋阶层地位的影响,即“家庭包厢”效应,包含了资源支持及权力干预等内容。已有研究表明,子代在择偶、资源获取等方面会受到家庭因素影响[29-30]。从子代角度来看,若子代向下流动,更可能受到父代“家庭包厢”效应的影响,父代对子代婚姻干预越多,越不利于子代婚姻满意感的产生;若子代向上流动,则更可能自主选择与经营婚姻,进而有助于婚姻满意感的产生。虽有不同观点指出,个体向下流动并不会对个体的主观幸福感造成负面影响,却也强调了前提是个体拥有良好的家庭背景和各种资源,一定程度上抵消了向下流动的负面效应[31-32],这同样是对先赋阶层地位重要性的认可。基于此,本文从代际关系的角度提出影响婚姻满意感的研究假设。

研究假设1(代际流动效应假设):子代婚姻满意感会受到代际流动的影响,向上流动将对子代婚姻满意感产生积极作用,向下流动则会对子代婚姻满意感产生消极作用。

研究假设2(家庭包厢效应假设):子代婚姻满意感受家庭先赋因素的影响,若父代对子代的婚姻进行干预,则不利于子代婚姻满意感的形成。

研究假设3(个体成就效应假设):子代婚姻满意感会受到子代自致因素的影响,若子代对自身的社会地位和所获成就持积极评价,则有助于婚姻满意感的形成。

三、数据、变量与实证结果

(一)数据来源

本文使用的数据来源于中国人民大学中国调查与数据中心的“中国综合社会调查”(CGSS2017)数据。CGSS采用多阶分层概率抽样的方法,对全国范围内的调查对象进行入户调查,调查内容包括个体与家庭等诸多方面的信息。本文充分利用受访者对自身婚姻满意感的评价,以及受访者的人口属性特征、社会经济地位以及其父代社会经济地位相关数据,对受访者的阶层地位、代际流动情况与婚姻满意感之间的关联开展实证分析。考虑到本研究主要以个体职业为依据来划分阶层地位(EGP阶层分类法)及了解代际流动情况,因此不考虑无工作或者职业不适用于本研究的群体,最后采用的有效样本量为1 570。

(二)变量说明

1.因变量

本文因变量是婚姻满意感这一主观性变量,测量指标依据调查中受访者对“个人对婚姻的满意程度”的回答,答案选项设置采用从“非常满意”到“完全不满意”的李克特五分量表法。将选项合并操作化为二分类变量,即将“非常满意”和“比较满意”加以合并,编码为“满意=1”;对“完全不满意”“比较不满意”和“无所谓满意不满意”进行合并,编码为“不满意=0”。调查结果显示,有89.11%的受访者表示对自己的婚姻满意,10.89%的受访者表示不满意。

2.自变量

本文分析的核心自变量包括父代婚姻干预、子代个体成就及代际流动情况。根据调查问卷的问题设置,对于父代婚姻干预的“家庭包厢”效应进行分析,采用问卷中受访者对“您父母对您选择结婚对象有多大影响?”这一问题的回答作为测量指标,为便于分析将其操作为二分变量,将“非常有影响”和“有些影响”合并并编码为“有影响=1”;将“不大有影响”和“一点也没有影响”合并并编码为“没有影响=0”。对子代个体成就的测量采用受访者对“我认为我自己现在相当成功(符合程度)”的认可程度作为测量指标,同样操作为二分变量,即“符合=1”与“不符合=0”。

本文中的代际流动是指以从先赋阶层到自致阶层的流动轨迹。阶层地位由职业地位来测量,先赋阶层以个体14岁时其父亲或母亲中职业地位更高的一方进行测量,代表父代阶层地位;受访者自致阶层由子代当前或上一份(包括退休前)的主要职业地位来测量。在CGSS的调查资料中,职业分类信息采用的是四位数国际标准职业编码(ISCO88),分析时将其转化为国际社会流动研究领域通用的EGP职业分类,共分11类[33]。国内研究者基于中国综合社会调查(CGSS)数据,也对中国EGP阶层分类方式进行了说明[34]。为便于分析代际流动轨迹,本文将EGP职业分类如下:(1)专业技术人员、管理人员及资产业主(I、II、IVa),称之为“专业管理阶层”;(2)普通办事人员、商业部门非体力雇员、个体经营者、蓝领班组长(IIIa、IIIb、IVb、V),称之为“中间阶层”;(3)技术工人和体力工人(VI、VIIa),称之为“普通劳动阶层”;(4)自营农民和农业体力劳动者(VIIb和IVc),称之为“农业劳动阶层”。这样的划分方法是按照就业关系理论进行的阶层划分,可以进一步厘清代际流动方向[35-36],当下国内阶层分类的相关研究也多采用此类方法[5,37],具有严格的理论与应用意义。本文将“专业管理阶层”编码为1,“中间阶层”编码为2,“普通劳动阶层”编码为3,“农业劳动阶层”编码为4。

代际流动将作为先赋阶层的父代职业作为代际流动的起点,将作为自致阶层的子代职业作为代际流动的终点。若子代的自致阶层职业编码小于先赋阶层职业编码,则意味着子代发生了向上代际流动;反之,若子代的自致阶层职业编码大于先赋阶层职业编码,则意味着其发生了向下社会流动。由于长距离社会流动具有更明晰的社会学意义[36],因此,将流入或流出专业管理阶层的情况视为长距离流动,其余流动情况视为短距离流动,同时区分向上或向下流动情况,以此将不同类型代际流动与代际稳定(未发生流动)的情况进行对照分析。

3.控制变量

根据已有研究对婚姻质量影响因素的讨论,结合调查问卷中的相关问题,本文将可能影响婚姻满意感的社会人口特征因素作为控制变量。主要包括:(1)性别;(2)年龄;(3)户口和地区(依据个体14岁时的户口类型,将其分为农业户口与非农户口,根据调查地所在省(区、市)将受访者所属地区划分为东部、中部和西部三个区域);(4)由于子女数量是影响婚姻关系的重要因素,因此将婚后子女数也作为控制变量。

(三)实证结果分析

1.代际流动情况分析

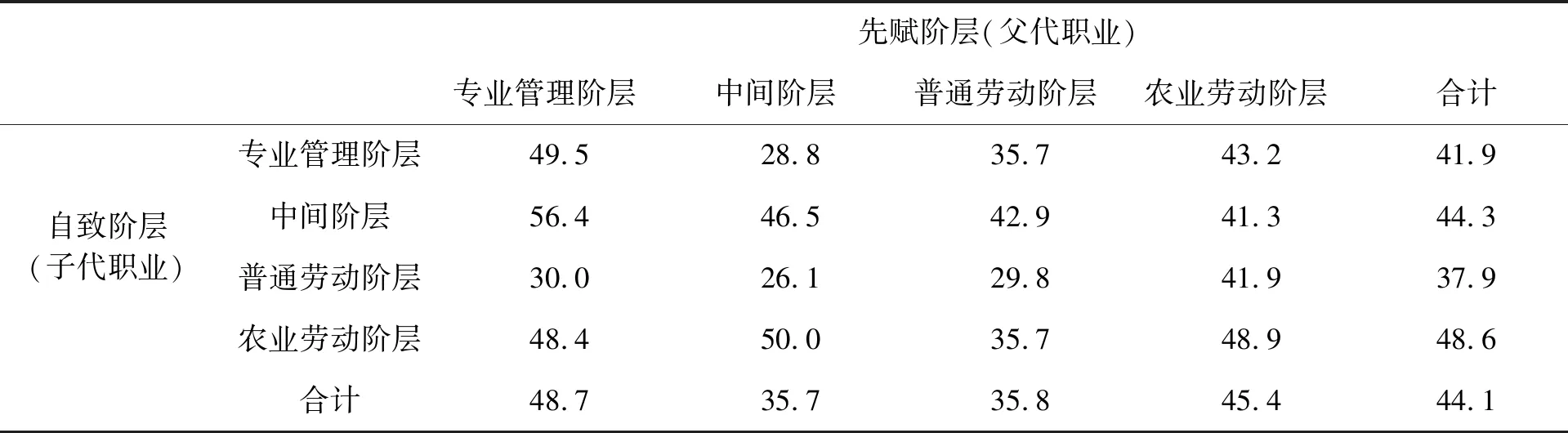

本文通过代际流动表来分析从父代到子代的阶层流动状况(见表1),以此测量先赋阶层地位与子代自致阶层地位之间的关联。从列比率来看,父代为“农业劳动阶层”的子代,16.37%成为“专业管理阶层”、14.51%成为“中间阶层”、24.01%成为“普通劳动阶层”,总计高于仍然留在“农业劳动阶层”的45.11%;再如,从行比率来看,子代成为“中间阶层”的受访者中,父代是“普通劳动者”的比率为15.63%,父代是“农业劳动者”的比率为56.66%,说明更多子代实现了向上流动。

表1 代际流动的描述统计分析 %

为直观呈现每一种代际流动类型中子代婚姻满意感的情况,建立代际流动与子代婚姻满意感的关联统计分析表(见表2)。整体来看,发生向上代际流动的子代具有婚姻满意感的比率稍高于发生向下代际流动的子代。例如,父代为“普通劳动阶层”、自己为“专业管理阶层”的子代具有婚姻满意感的比例值为92.9%;父代为“专业管理阶层”、自己为“普通劳动阶层”的子代具有婚姻满意感的比例值为85.7%。经历长距离向上流动者比短距离流动者的婚姻满意感更佳,例如,父代为“农业劳动阶层”,子代为“专业管理阶层”的婚姻满意感要高于子代成为“中间阶层”和“普通劳动阶层”的群体。还可以看到,不同先赋阶层的子代婚姻满意感持有率极差值为5.8%,不同自致阶层的子代婚姻满意感持有率极差值为7.5%,表明相较于先赋阶层,自致阶层对婚姻满意感的影响更大,尤其是向上长距离流动对个体婚姻满意感具有积极促进作用。

表2 代际流动类型与子代婚姻满意感的描述统计分析 %

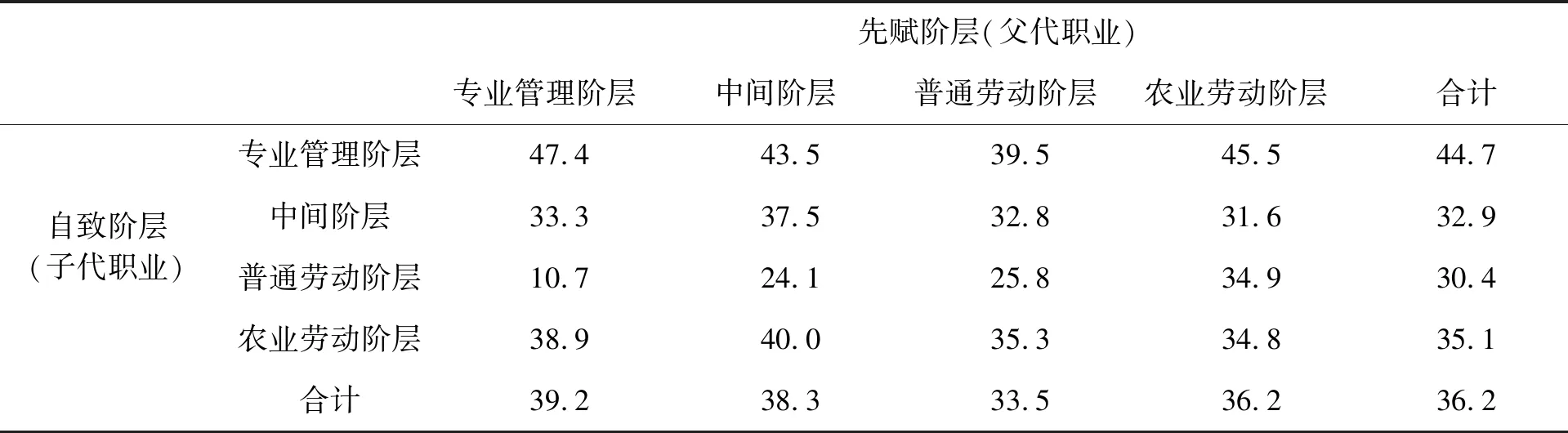

为直观呈现不同代际流动类型中的父代婚姻干预和子代个体成就的情况,建立代际流动与父代婚姻干预、子代个体成就关联统计分析表(见表3、表4)。表3结果显示,子代婚姻受父母干预的情况在各代际流动类型中都存在。在先赋阶层方面,父代为“专业管理阶层”的干预子代婚姻的比例最高(48.7%);在自致阶层方面,子代为“农业劳动阶层”的,父母干预其婚姻的比例最高(48.6%)。通过计算可知,表3向上代际流动的子代中,父代干预其婚姻的比例均值是38%,向下代际流动的子代中,父母干预其婚姻的比例均值是41%,由此可见,子代向下代际流动时,父代干预其婚姻的情况更多。

表3 代际流动类型与父代婚姻干预关系的描述统计分析 %

表4 代际流动类型与子代个体成就关系的描述统计分析 %

表4结果显示,尽管整体上子代对个体成就有着积极反馈的情况并不多(比例都在半数以下),但仍可以看到自致阶层为“专业管理阶层”的子代对个体成就产生积极反馈的比例最高(44.7%)。同时,向上代际流动的子代的主体成就反馈更为积极,向下流动的子代则相对消极。值得注意的是,在自致阶层方面,对个体成就有着积极反馈的比例最低的是“普通劳动阶层”,其中比例最低的是父代为“专业管理阶层”而子代为“普通劳动阶层”这一类,发生此类向下流动的子代对其阶层地位具有积极反馈的仅有10.7%;其次比例较低的是父代为“中间阶层”而子代为“普通劳动阶层”这类,子代具有积极反馈的比例仅为24.1%。

2.模型结果分析

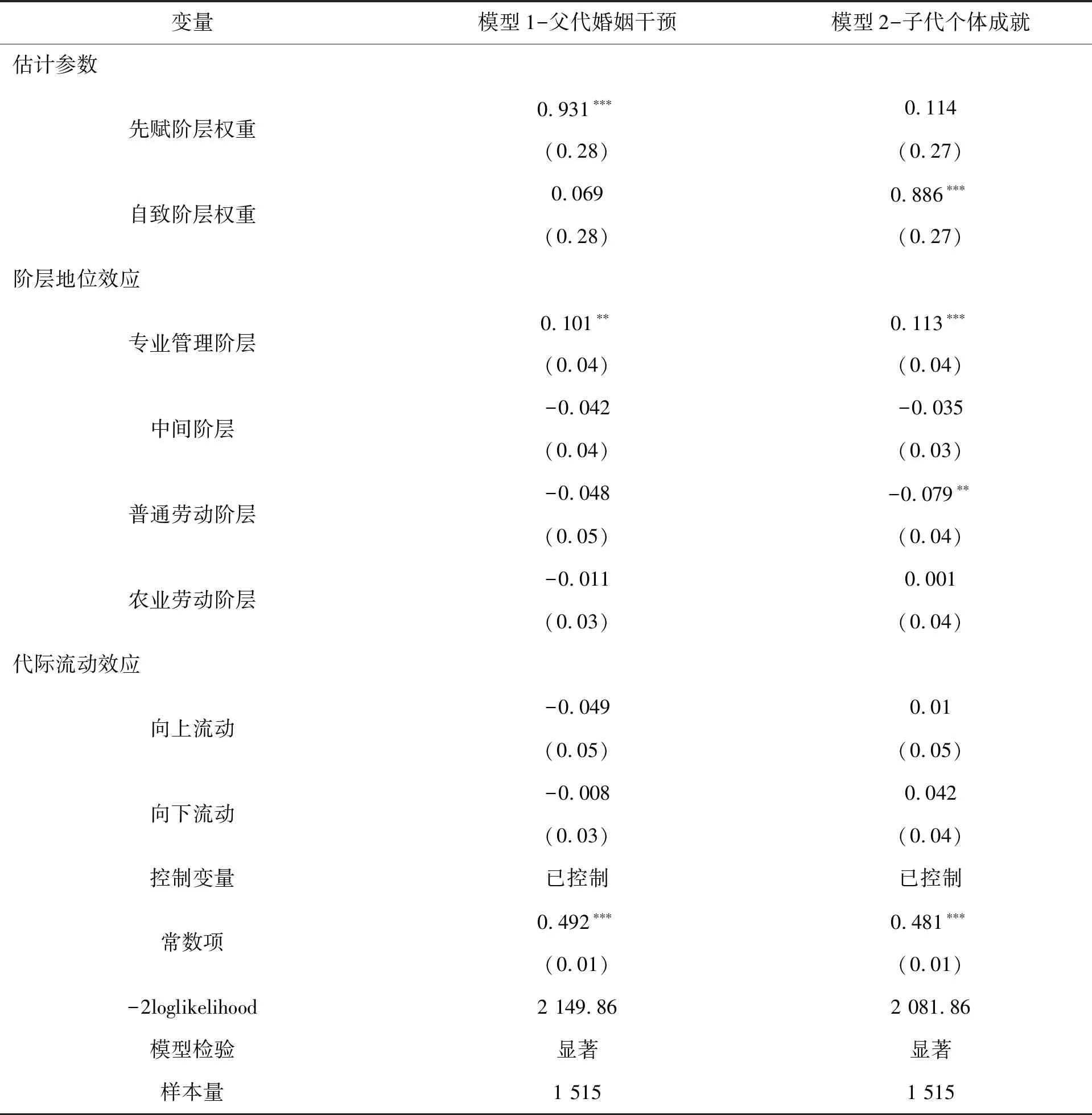

在描述性分析基础上,本文进一步使用二元logistic回归模型对代际流动、父代婚姻干预、子代个体成就与婚姻满意感之间的关联进行实证分析,以验证影响子代婚姻满意感形成的代际因素。模型分析结果见表5,其中模型1是在控制其他变量的情况下重点分析父代婚姻干预对子代婚姻满意感的影响效应,模型2是在控制其他变量的情况下重点分析子代个体成就对其婚姻满意感的影响效应,模型3则是综合分析父代婚姻干预、子代个体成就及代际流动对子代婚姻满意感的影响效应。

从表5的模型分析结果可以看到,父代婚姻干预和子代个体成就对子代婚姻满意感都具有显著影响,其中父代婚姻干预与子代婚姻满意感呈现负向关系,子代个体成就与婚姻满意感呈现正向关系。也就是说,父代对子代的婚姻干预会降低子代婚姻满意感,子代对个体成就的积极反馈则会提升其婚姻满意感。对比从模型1到模型3、从模型2到模型3的相关系数,父代婚姻干预和子代个体成就的影响系数未发生大的变化,可以判断不同的影响机制能够相对独立地发挥作用。模型分析结果还体现了长距离的向上流动对婚姻满意感具有显著的正向影响,即若作为先赋阶层的父代职业地位较低、子代达到的自致阶层地位很高(例如从“农业劳动阶层”流入“专业管理阶层”),则子代更容易产生婚姻满意感。

为进一步分析“父代婚姻干预”和“子代个体成就”是否会受到代际阶层地位的影响,本文将二者作为分析因变量,使用Logistic对角线参照模型(Diagonal Reference Model,简称DRM)进行验证,具体模型设计参照李路路等学者的研究[38],并区分为“父代婚姻干预”模型与“子代个体成就”模型,模型分析结果如表6所示。可见先赋阶层因素对“父代婚姻干预”影响显著,自致阶层因素对“子代个体成就”影响显著,且“专业管理阶层”的影响效应最为明显。也就是说,父代是否会对子代进行婚姻干预更多取决于父代阶层地位,阶层地位较高的父代(尤其是“专业管理阶层”的父代)更可能对子代婚姻进行干预,即体现出“家庭包厢”效应;子代是否会对自己达到的成就产生积极反馈更取决于自身阶层地位,自致阶层地位更高的子代更可能产生积极反馈,如成为“专业管理阶层”的子代对个体成就的反馈更为积极,成为“普通劳动阶层”的子代对个体成就的反馈更为消极,这与表4的结果是一致的。

表6 代际阶层地位对父代婚姻干预和子代个体成就的影响分析

综合实证分析结果,可以理解家庭的代际因素影响“美满婚姻”形成的过程机制。一方面,父代阶层地位(先赋阶层)对子代婚姻满意感的影响主要表现为若子代向下流动,即达成的职业阶层地位低于父代,则父代对子代婚姻干预的“家庭包厢”效应更明显,一定程度上会降低子代的婚姻满意感。另一方面,子代阶层地位(自致阶层)对其婚姻满意感的影响主要体现在若子代向上流动,尤其是实现了长距离的向上流动,即达成的职业阶层地位越高于父代,那么子代对个体成就的反馈越积极,也越有利于其婚姻满意感的形成。

四、结论与讨论

在现代社会发展的过程中,婚姻关系的建立与维系面临着巨大挑战,高质量发展的社会意味着人们也期待更高质量的婚姻生活。婚姻满意感作为婚姻质量的主观性评价指标,对于婚姻关系的建立与维系具有十分重要的意义。本文对影响子代婚姻满意感的代际流动情况以及父代、子代维度的代际因素进行了实证分析,研究发现先赋性因素与自致性因素都会对子代婚姻满意感产生影响。

第一,代际流动状况会影响子代婚姻满意感,尤其是子代实现向上长距离流动会对其婚姻满意感起到积极促进作用。具体而言,若子代达成了比父代更高的阶层地位,如子代从农业劳动者或技术工人等普通劳动者家庭流向了专业管理阶层,那么子代更可能产生婚姻满意感;若子代达成的阶层地位低于父代,即向下流动,则不利于子代婚姻满意感的产生。实证结果验证了本文提出的影响婚姻质量的代际流动效应假设(研究假设1),表明了代际流动与婚姻关系的紧密关联。婚姻满意感作为婚姻质量的衡量指标,与代际流动之间关系的呈现结果与学者布劳的代际流动理论相一致,即个体实现向上流动会对其婚姻满意感产生积极影响,向下流动则对其婚姻满意感产生消极影响。

第二,影响子代婚姻满意感的代际机制表现在父代婚姻干预与子代个体成就两方面。父代对子代婚姻干预的“家庭包厢”效应对子代婚姻满意感起到显著负向作用,即子代的婚姻越受父代干预,越不利于子代婚姻质量的提高,实证结果验证了本文提出的“家庭包厢”效应假设(研究假设2)。这也意味着在更为开放的现代社会中,若父代给予子女更多的选择空间,减少对子代的婚姻干预,则更有利于子代构建美满的婚姻关系。子代主体对个体成就的积极反馈对其婚姻满意感起到显著影响,即子代实现高阶层地位获得的成就效应会形成积极反馈,其关联于婚姻质量的评价也更为积极,实证结果验证了本文提出的个体成就效应假设(研究假设3)。在更为重视个体努力的现代社会中,相对于家庭出身的先赋地位,子代努力达成的自致地位更可能影响其婚姻满意感。实证研究结果与已有研究中强调的“自致性”因素与婚姻质量成正相关的论述相一致,证明了个体越努力,婚姻就越幸福。

概而言之,“美满婚姻”的形成会受到个体家庭出身的先赋阶层地位、个体达成的自致阶层地位、代际流动状况等代际关系因素的综合性影响。因此,本文的主要启示在于:一方面,需要对传统婚姻价值观中“门当户对”造就“美满婚姻”的结论进行深入讨论。既要考虑父代阶层地位的先赋性因素,也要考虑子代阶层地位的自致性因素,尤其是在更具流动性与开放性的现代社会,受代际流动影响而形成的代际关系特征尤为重要,当婚姻的主导性从父代干预转向子代主导时,子代更可能产生积极的婚姻认知评价并提升婚姻质量。

另一方面,需要对婚姻匹配与阶层固化的关联机制进一步讨论。尽管婚姻匹配情况可视为婚姻质量的客观性评价指标,但婚姻满意感等主观性评价也很重要,在经济社会高质量发展阶段,更需要将二者结合起来开展分析。在现代社会,子代努力达到比父代更高的阶层地位、实现向上社会流动,就可能脱离家庭出身的结构性制约,增强婚姻自主性,进而产生对婚姻的积极评价,更容易获得高质量的“美满婚姻”。因此,不仅应倡导人们树立更为健康积极的婚姻家庭观,形成良性互动的家庭代际关系,更需要维系良性有序的社会流动状态,开拓与促进向上流动的渠道与机会,避免社会阶层固化,使个体能够通过努力获得成就,以此达成的“立业”就会紧密关联于“成家”,从而有利于良好婚姻关系的形成,也有利于家庭和社会的和谐稳定。

本研究仍存在一定的不足。一方面,本文只使用了单年度代际职业数据,缺少对个人职业发展动态过程的考察及长时期的比较分析。另一方面,限于调查问卷的设计内容,本文未能对个体代内流动影响机制进行控制分析。因此,运用更长时间跨度的调查数据及关注个体流动的完整轨迹并以此考察家庭、个体流动情况与婚姻满意感之间的关联将是今后持续的研究方向。

——基于人力资本传递机制

——基于子女数量基本确定的情形