青年母职实践的演变

——从孩子为中心到个体价值追求

薛 君,刘晓晨

(河南省社会工作与社会治理软科学研究基地,河南 新乡 453007)

一、问题的提出

在生育政策调整和低生育率背景下,探讨家庭抚育行为的母职实践已成为中国当下的热门议题,母职实践不仅体现了社会变迁下系统与结构、制度与文化、习惯与观念等因素的变化,同时也体现了婚姻关系、生育决策,性别角色分工,家庭-工作平衡等多种元素交织与融合下家庭抉择的变化[1]。

国外对母职实践的研究经历了母职意识形态批判、母职实践自我认同和赋权肯定、母职困境(Maternal Dilemma)描述和主体性探讨三个阶段[2]。其中母职困境是指抚育者抚育孩子与追求个体价值之间冲突,外在表现为抚育者承担着工作和抚养子女的双重负担,内在表现为抚育者难以在母职期望和个体价值实现之间达成自由选择的平衡[3]。国内对母职实践的研究主要集中于从母职困境的角度讨论生育意愿,如“谁来带娃?”的母职困境探讨,“丧偶式”育儿、“老漂族”育儿、养娃又养家的流动人口育儿实践等[4-6],但这不是影响生育意愿的根本原因。作为生育主体的青年面临抚育身份与独立自主个体身份冲突的困境,这成为低生育行为的主要影响因素[7],即密集母职(Intensive Mothering)背景下,青年越发看重抚育实践对其主体性的负面影响,他们更加追求个人的自我实现而不愿意承担传统母职的观念是导致我国低生育率和影响我国未来人口发展趋势的重要因素[8]。

但学术界对青年母职实践研究并未取得一致性结论,如有观点认为母职是一种性别束缚,强制性、非自由的母职实践对家庭成员产生了负面影响[1];也有观点肯定母职的地位和作用,认为母职实践可增加家庭成员的共同经验,有利于个体获得自我认同和解放的力量[9]。因此,本研究基于2019年中国社会状况综合调查数据,从理性选择和结构主义两个视角深度描述青年的母职实践,以验证是否存在“孩子为中心”与“个体价值追求”相冲突的母职困境,期望从来自不同阶层、区域和不同年龄的青年个体化和多样化的母职实践中,探讨母职赋权和个体解放的潜在可能。

母职实践是家庭成员照顾儿童的一切行为和主体感受[10],是重要的社会化媒介,是孩子累积未来人力资本的重要来源[11],具体包括提供维持儿童生命的照顾、给予儿童成长所需的情感支持、给予孩子社会生存所必备的教育训练等[12],期望以高度的情感投入和智慧的养育方式培养身心两全、学业有成的孩子[13]。结合概念界定,本文将青年的抚育阶段划分为照顾0~1岁孩子为主的孕育期,向2~3岁孩子提供情感支持为主的抚育期和对4~6岁孩子进行初步学习培养为主的学龄期,并相对应地描述抚育者照料不同阶段孩子的主观感受。

二、理论与研究假设

青年母职实践的相关研究可分为母职实践实证分析和理论框架探讨,即青年基于什么样的认知框架来评价抚育子女的过程,并通过什么样的行为动机和决策机制来做出特定的反馈。

(一)母职实践的实证分析

近些年国内有关母职实践的实证分析逐渐丰富,相关研究可分为母职实践的内容、特点和困境三个方面。母职实践的内容包括了家庭对子女的生活照料、情感支持和学习行为约束[11],其中存在着农村和城市的母职差异[4]、中产阶层[14]和劳工阶层[15]的母职差异、严父慈母[16]与严母慈父[17]的性别差异、子女不同年龄段的母职差异[18]、不同孩次的母职差异[19]等。母职实践的特点有密集性[20]、难以替代性[21]、城市育儿的内卷化(强化性育儿)[22]等。而母职困境研究集中在工作-家庭的失衡[23]、性别分工困境[24]、代际分工困境[25]、职场生育歧视[26],特殊儿童的照料困境[27]等方面。

(二)母职实践的理论框架

有学者认为社会的知识体系可以简单分为个体论和整体论。个体论认为人是有能力的行动者,他们会积极主动地建构社会;整体论认为人是至高共享规范体系的遵奉者,注重结构对个体的影响[28]。因此,结合韦伯的工具理性、价值理性、情感理性和惯习行动类型划分[29],将青年母职实践认知框架分为需要满足的理性选择和是否符合母职预期的结构主义。

理性选择分析框架认为青年会根据主体性需求是否得到满足来评价抚育过程,基本的逻辑基于三个假设前提:一是抚育的母职实践只是家庭需求的一种,家庭成员还存在着众多其他需求;二是相关需求满足程度是形成家庭评价、决策机制和行为动机的基础;三是需求的满足需要付出时间、精力等成本。母职实践是一种时间密集型、劳动密集型和情感密集型活动,需要家庭投入大量的时间和精力,会影响家庭其他需求的满足程度和家庭整体效用,学者们选用“抚育机会成本”来描述家庭成员投入到母职实践中的时间和劳务等要素对家庭效用的替代关系[30]。相关的研究主要集中在测量抚育对抚育者工作收入产生负面影响的“母职的收入惩罚”(Motherhood Wage Penalty)[23,31-32],缺乏对家庭需求多元性和主体性的探讨[33],即抚育主体对母职实践认知的变化。因此,本文以青年的休闲娱乐活动和社交活动等为研究对象,提出母职实践会降低青年主体性需求满意度的研究假设。

结构主义分析框架认为青年会被动地按照是否符合社会母职期望来评价自己的抚育行为,母职实践的主观体验会受到社会结构影响,即不同的母职期望会形成青年母职实践的不同反馈。相关研究涵盖“密集母职”[2]“母职内卷化”[34]等,母职对不同区域、不同年龄人群的影响强度和作用机制是有差异的[23]。因此本文基于母职期望的城乡差异进行研究,提出密集性和内卷化的母职期望对城镇青年的负向影响更大、对农村青年母职实践的负向体验相对较小的研究假设。而基于不同年龄段青年母职观念的差异,提出年龄越大,传统的母职观念越深,母职实践负向体验越小;年龄越小则主体性诉求越强,母职实践负向体验越大的研究假设。

总的来说,母职实践在不同时代背景、阶层、地域文化中的表现形式不同,即母职作为一种文化规范对不同年龄、阶层、区域的个体产生了不同的影响。现阶段国内关于母职体验的研究大多数集中在客观政策和资源限制下“能不能生”的抚育困境,而忽略了既定约束下人们的内在偏好,即关于人们“想不想生”“为什么生”的主体性研究,也就是作为生育主体的青年对抚育子女需求和个体价值认知的变化,体现为青年对“孩子为中心”还是“个体价值追求”所作抉择的演变趋势。

三、数据与研究策略

本文结合理论框架先从理性选择视角深度描述青年的母职实践,以孩子处于孕育期、抚育期和学龄前的青年的休闲、娱乐、社交活动和工作、经济状况为对象,分析青年对“孩子为中心”还是“个体价值追求”的选择结果,并从结构主义视角进一步描述青年母职实践主体性的演变,即假设城乡和不同年龄的青年的母职期望存在差异,在不同的时空维度上以社会母职期望为中介变量描述其对青年母职实践作用机制的影响。

(一)数据来源

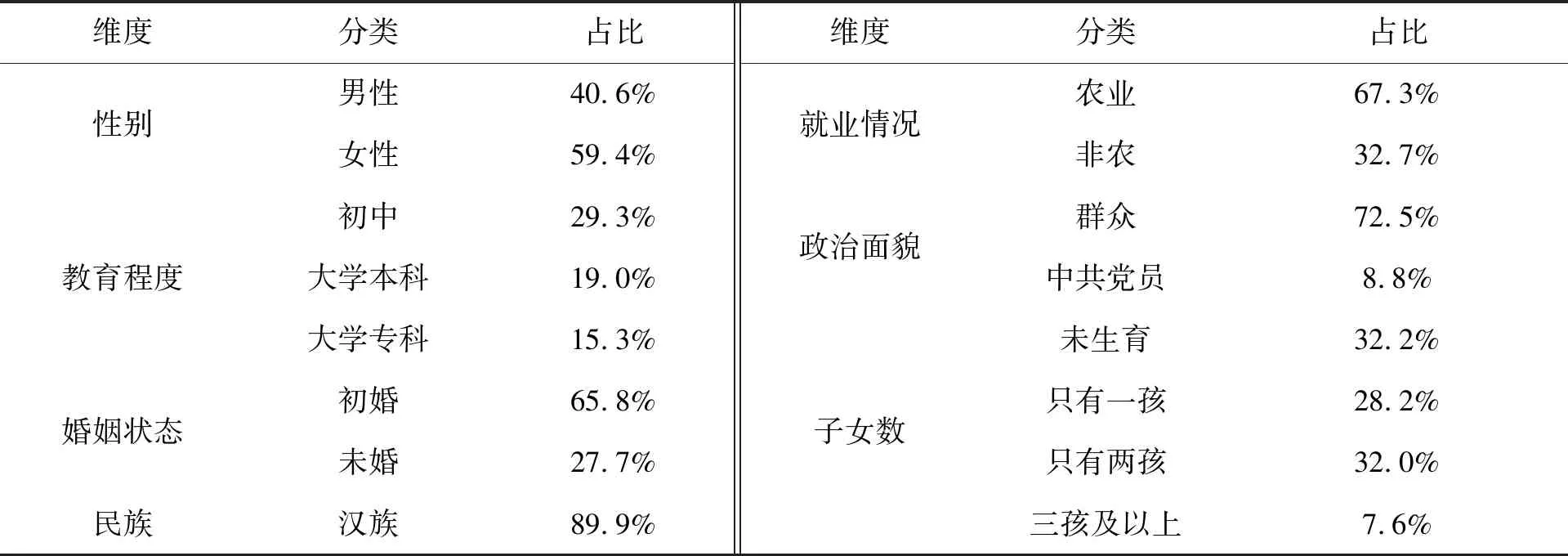

本研究基于2019年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)数据进行统计分析。CSS是由中国社会科学院社会学研究所主持实施的双年度的纵贯调查,采用概率抽样的入户访问方式,调查区域覆盖了全国31个省(区、市),包括了151个区(市、县),604个村/居委会,每次调查访问70 00到10 000余个家庭,数据结构满足大样本和随机性回归分析假定。对数据进行甄别和整理后,筛选出“青年”样本,(1)结合联合国世界卫生组织有关青年的年龄划分标准和本研究的研究主题,设定青年的年龄范围为16~44岁。进行初步分析后得知:所有样本中的40.6%为男性,59.4%为女性;受教育程度方面,初中占比最高,达到29.3%,其次是大学本科(19.0%),再次是大学专科(15.3%);婚姻方面,初婚占比最高,达到65.8%,未婚比例为27.7%;民族以汉族为主,占比89.9%;就业方面,从事农业相关工作的占比67.3%,从事非农行业的占比32.7%;政治面貌上,群众占比72.5%,中共党员占比8.8%;子女数方面,未生育的占比32.2%,只有一孩占比28.2%,有两孩占比32.0%,有三孩及以上的占比7.6%,具体见表1。

表1 研究对象的基本情况

(二)变量测量

本研究的主题是青年的母职实践,结合问卷将母职实践操作化为不同抚育阶段下青年对“家庭关系”“经济状况”“休闲娱乐活动”“社会交往”“工作状况”的主观感受。如前文所述,将抚育阶段划分为孕育期、抚育期和学龄前,可以从不同角度描述青年的母职反馈。

其他解释变量分别对比不同性别、城乡、年龄的青年母职实践的差异,将青年年龄划分为19~34岁和35~44岁两个阶段,以测量母职实践时间维度的变化。

(三)研究策略

本文采取的研究策略是将不同群体母职实践的差异进行分类汇总、对比描述,基于线性回归模型并控制混淆变量,描述核心变量与母职实践的相关关系。具体为先分别对比孩子处于孕育期、抚育期、学龄前的青年对家庭关系、经济状况、休闲娱乐活动、社会交往、工作状况主观满意度的差异,得知不同抚育阶段中青年对个体价值的追求和主体意识的变化。再利用线性回归模型,在控制受教育程度、婚姻状况、子女数、家庭收入等混淆变量后,对比分析不同抚育阶段与青年对家庭关系、经济状况、休闲娱乐活动、社会交往主观满意度的相关关系,可知青年母职实践的净反馈。最后以青年的“休闲娱乐活动”“社会交往”满意度在空间维度的城乡和时间维度的年龄方面存在的差异来分析母职实践的演变趋势。

本研究试图呈现当下中国青年母职实践的主观体验,并分析青年母职实践异质性的形成原因,试图从青年个体化和多样化的母职实践中,探讨母职赋权和个体解放的潜在可能。

(四)理论模型

本文基于线性回归模型并控制混淆变量,描述核心变量与母职实践的相关关系,线性回归模型可以表示为:

Yi=β0+βiXi+βjXj+ε

其中,Yi表示青年对家庭关系、经济状况、休闲娱乐活动、社会交往的满意度;Xi表示不同抚育阶段;Xj表示受教育程度、婚姻状况、子女数、家庭收入等混淆变量,以及通过“城乡”和“年龄”的分组回归分析不同空间和时间维度下青年母职实践的差异。

四、实证结果

(一)青年母职实践的分析结果

从表2对不同抚育阶段中的青年母职实践的相关分析结果可以看出,抚育子女显著降低了青年在“休闲娱乐活动”和“社会交往”方面的满意度,对“工作状况”和“经济状况”方面的满意度也造成了影响,而对“家庭关系”满意度产生的影响没有通过显著性检验。从不同抚育阶段中的青年群体对家庭关系、经济状况、休闲娱乐活动、社会交往、工作状况满意度的对比结果可以看出,所有的抚育阶段都显著降低了青年对“休闲娱乐活动”“社会交往”的满意度,对“家庭关系”满意度影响不显著。而不同的抚育阶段对“经济状况”“工作状况”满意度的影响存在异质性。孕育期对经济状况满意度的影响不显著;抚育期和学龄前则显著降低了青年对经济状况的满意度。从工作状况方面的变动可以看出,孕育期降低了青年有工作的比例,抚育期和学龄前增加了青年有工作的比例。

表2 不同抚育阶段下青年母职实践对相关满意度影响的差异描述分析

但这种差异性可能受到“年龄”“子女数”“婚姻状况”“城乡”“性别”等混淆变量的影响,因此有必要通过线性回归模型控制相关混淆变量,再分析不同抚育阶段与青年对家庭关系、经济状况、休闲娱乐活动、社会交往、工作状况满意度的净相关关系。

从控制混淆变量后进行的分析可以看出,与家庭关系和经济状况相比,青年更看重抚育阶段对其休闲娱乐活动和社会交往带来的负面影响。具体体现在除了孕育期提高了青年对“家庭关系”的满意度,其他抚育阶段对“家庭关系”和“经济状况”满意度的影响不大(见表3);而除了抚育期对青年“社会交往”满意度影响不显著,其他抚育阶段都显著降低了青年对“休闲娱乐活动”“社会交往”的满意度(见表4)。

表3 不同抚育阶段下青年母职实践与“家庭关系”“经济状况”满意度的相关性分析

表4 不同抚育阶段下青年母职实践与青年“休闲娱乐活动”“社会交往”满意度的相关性分析

进一步把“家庭关系”“经济状况”看成是集体与物质需求,“休闲娱乐活动”“社会交往”看成是个体与精神需求,那么青年在“孩子为中心”与“个体价值追求”的抉择中逐渐倾向于个体价值的追求,如有47.6%的青年女性直言“工作完成回家后总是很累,没有精力照顾孩子”。这预示着中国当下生育意愿的影响因素和生育行为的决策机制正在发生转变,即青年会根据主体性需求是否得到满足来形成生育意愿、做出生育决策。而在“密集母职”和“内卷化”的背景下,作为生育主体的青年更注重主体性追求,必然导致低生育率的形成。

(二)青年母职实践的演变

上文的分析结果揭示了当下中国青年母职实践的主体性特征,即青年更看重抚育阶段对自身“休闲娱乐活动”“社会交往”的负面影响,这也是对“孩子为中心”和“个体价值追求”的抉择结果,当今青年更倾向于“个体价值追求”。

从结构主义的分析框架来看,不同时空中,青年母职实践的主体性存在差异,这可能源自社会结构约束下传统的母职期望向母职实践主体性转变速度的差异。其中的作用机制可以描述为传统母职期望的世代沉积会形成固有的心理结构和意识形态,并通过社会舆论来调控和规范青年的母职行为。当新的生产方式出现时,传统母职期望会阻滞和减缓新母职实践取代原有母职实践的速度,其中人们所处区域的开放程度、社会发展时间的长短与这种阻滞效应负相关,即所处地区越封闭、社会发展时间越短,传统母职期望的阻滞效应越强;所处地区越开放、社会发展时间越长,传统母职期望的阻滞效应越弱。这表明传统母职期望在青年对“孩子为中心”和“个体价值追求”之间进行抉择的过程中发挥着作用,使得青年母职实践不断发生变化。

接下来,本研究以青年对“休闲娱乐活动”“社会交往”的满意度在空间维度的城乡和时间维度的年龄方面存在的差异来验证分析中国当下的青年母职实践正在逐渐由“孩子为中心”转向“个体价值追求”的演变趋势。

1.青年母职实践的城乡对比

抚育文化存在地域差异,如果把农村看成是传统抚育文化的代表,城镇是现代抚育文化演变先锋,那么农村青年的母职实践更多体现具有强制性和约束性的以“孩子为中心”的特征;城镇青年的母职实践更多地体现为带有自由性和主体性色彩的“个体价值追求”特征,城乡对比能够揭示中国当下青年母职实践主体性的演变趋势。

分析结果显示,城镇青年母职实践主观满意度低于农村青年,具体为抚育阶段为孕育期和学龄前的城镇青年对“休闲娱乐活动”的主观满意度低于农村青年(见表5),抚育阶段为孕育期、抚育期和学龄前的城镇青年对“社会交往”的主观满意度低于农村青年(见表6)。可见母职实践中城镇青年对“休闲娱乐活动”“社会交往”的负面感受强于农村青年。因此,城乡空间维度上母职实践的对比结果验证了当下中国青年母职实践主体性由传统的“孩子为中心”向“个体价值追求”的演变趋势。

表5 不同抚育阶段与青年“休闲娱乐活动”满意度相关性的城乡对比分析

表6 不同抚育阶段与青年“社会交往”满意度相关性的城乡对比分析

2.青年母职实践的年龄对比

结构主义理论的社会化机制认为不同时间的社会结构会使得不同年龄群体形成不同的时空记忆、思想意识和行为特征。结合母职实践来看,同一空间下不同年龄段的青年群体应该有着不同的抚育反馈。如果时间维度上的母职实践是由传统抚育文化下“孩子为中心”向“个体价值追求”演变的话,那么低年龄段青年应比高年龄段的更倾向于在抚育过程中以自我为中心,从而降低对“休闲娱乐”“社会交往”的主观满意度。

表7、表8的实证分析结果验证了相关假设。分年龄来看,低年龄段青年母职实践主观满意度低于高年龄段青年,体现为抚育阶段处于孕育期和学龄前的19~34岁青年的“休闲娱乐活动”“社会交往”主观满意度低于35~44岁青年,可见越年轻的青年越注重母职实践中的“个体价值追求”。

表7 不同抚育阶段与“休闲娱乐活动”满意度相关性的年龄差异分析

表8 不同抚育阶段与“社会交往”满意度相关性的年龄差异分析

总的来说,青年母职实践的城乡和年龄对比结果揭示了当下青年母职实践由“孩子为中心”向“个体价值追求”的演变趋势,这种演变趋势会进一步抑制青年的生育意愿和生育行为,最终形成低生育文化。

五、结论与讨论

(一)结论

赖因哈德·西德尔在《家庭的社会演变》中提出生产方式是家庭制度变迁的首要因素,随着工业化生产方式的兴起,市场经济背景下生产要素分配方式和结构的变化使得代际之间和夫妻之间的人身依附关系减弱,个体自主性增强,家庭观念从传统的家本位观念向个人本位转变[35],母职实践也同样发生了这种转变。

对比分析孩子处于孕育期、抚育期、学龄前的青年对家庭关系、经济状况、休闲活动、社会交往、工作状况主观满意度的变化得知,作为抚育主体的青年在面对社会母职期望和自我价值实现之间的母职困境时,开始由传统的“孩子为中心”转变为“个体价值的追求”。进一步进行城乡和年龄对比后,研究结果也验证了同样的青年母职实践主体性的演变趋势,这体现了当下中国生育意愿的影响因素和生育行为的决策机制发生了转变,低生育文化和低生育率仍将持续。

(二)相关讨论

阿德里安·里奇指出母职实践存在冲突和压迫,也可以具有赋权性并令人心满意足,差别就在于母职实践是以传统社会规范为中心,还是以抚育者主体性需求为中心[2],不同时代的抚育者们不同的选择使得母职实践主体性认知发生了改变。

从阿德里安·里奇的观点来看,以抚育者自身主体性需求为中心的母职实践具有赋权性并可以令人心满意足,是个体解放的表现,而中国当下青年母职实践却呈现出了负向反馈特征。因为当下我国青年的母职实践既受传统抚育文化的影响,也包含了青年个人意识逐渐主导决策的过程,是“被动接受传统母职期望”向“注重主体性需求是否得到满足”转换的过程。这种负向反馈与中国正处于社会转型期有关,青年主体性认知的转变、家庭实际生育数量与个体意愿生育数量的不一致、社会抚育支持的不足都造成了这种负向反馈,具体分析如下:

青年母职实践的负向反馈可能来自青年主体性认知的转变。传统母职期望影响弱化,母职实践主体性增强,青年们更渴望在个人与家庭之间达到平衡状态,希望在履行母职的同时能够保证自己的职业发展并保有自己的生活空间,愈发强烈的个人主体性与逐步弱化的家本位观念冲突导致了青年母职实践的负反馈,当个人的主体性意识完全主导家庭决策时,母职实践将具有赋权性并令人心满意足;(2)青年母职实践的负反馈可能来自家庭实际生育数量与个体理性意愿生育数量的不一致[36],传统多子多福的生育文化和个体意愿日益凸显产生的冲突影响着青年的生育行为[37],形成了当下青年母职实践的负向反馈;(3)青年母职实践的负向反馈也可能来自社会抚育支持的不足。当下中国家庭依然是抚育主体,“扩展母职”(Extensive Motherhood)和“集体养育”(Collective Mothering)的社会支持依然很缺乏[14],包括月嫂、育儿嫂的婴幼儿照顾照料,政府或市场化的抚育机构等社会抚育环境难以满足将大部分抚育工作委托给其他人的母职实践需求,导致了青年母职实践的负向反馈。

青年母职实践由“孩子为中心”向“个体价值追求”的转变意味着个体意识的凸显和生育意愿的降低,整体的社会心态向崇尚个人自由和追求个人价值转变。在此背景下传统婚育观念受到冲击,生育意愿从“想生不敢生”向“不想生”转变,当生育与个体受教育机会、职业发展、自我价值实现等相冲突时,青年往往选择放弃生育,青年对生育价值、重要性的重新判断和家庭关系模式的变化将会进一步促使生育率下降。青年不仅是生育的主体,也是社会发展中各环节的主体,当下青年的意识和行为对未来中国的发展影响深远,相关研究具有重要的现实意义。