儿童特发性和症状性枕叶癫痫临床分析

杨雅婷 蔡玥昊 方 琼 陈 琅 陈巧彬 林 志 吴菲菲 林 萌

福建医科大学省立临床医学院 福建省立医院儿科(福建福州 350001)

枕叶癫痫是放电起源于枕叶,具有特征性发作特点的一组癫痫综合征。临床上枕叶癫痫发作主要包括主观症状和客观症状。主观症状是视觉症状,可出现幻视(为多彩的圆形图案)、发作性黑朦、眼球偏斜等,并伴有头痛、头晕、恶心、呕吐及腹部不适等自主神经症状[1],发作如果扩散到感觉运动皮层,可出现躯体感觉异常及复杂视听幻觉。客观症状表现为眼向一侧强直性偏斜或阵挛,眼睑扑动,并可扩散到附近脑区,出现不对称性姿势性强直及自动症[2]。儿童枕叶癫痫的临床表现复杂多变,按其病因可分为特发性和症状性,前者按发病年龄、临床特征又可分为早发型(Panayiotopoulos型)和晚发型(Gastaut型)。特发性枕叶癫痫以往常被认为是良性预后,但也有研究发现枕区出现持续性放电者,抗癫痫药难以控制,常需要联合治疗[3]。随着神经影像学的发展,越来越多特发性枕叶癫痫的患者被诊断为症状性癫痫[4]。因此,临床上仅靠症状很难对儿童枕叶癫痫进行诊断和分型,给后续的治疗和预后的判断带来了许多困难。本研究回顾性收集确诊为特发性(包含早发型和晚发型)和症状性枕叶癫痫患儿的临床资料,比较分析其临床表现、头颅影像学特征、脑电图特点及抗癫痫药物治疗结果等,以提高临床医师对儿童枕叶癫痫的认识及诊治水平。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2013 年4 月至2022 年4 月在福建省立医院儿科分别确诊为特发性(包含早发型和晚发型)和症状性枕叶癫痫患儿的临床资料。研究对象纳入标准:①明确诊断为枕叶癫痫[5];②发病年龄≤14岁;③临床数据完整,如临床病史、智力测评、头颅核磁共振(MRI)检查、视频脑电图检查。排除标准:①先天视力发育异常;②非枕叶起源的放电泛化至枕区。

本研究通过医院医学伦理委员会审查(No.K20210215)。

1.2 方法

1.2.1 临床资料收集 收集本院儿科门诊和住院诊断为枕叶癫痫患儿的临床资料,包括临床表现,智力测评、MRI检查、视频脑电图结果及抗癫痫药物治疗等情况。

1.2.2 视频脑电图 采用美国Cadwell Easy Ⅲ多功能数字化脑电图描记仪,按国际10/20系统安放电极描记脑电图。患儿采用剥夺睡眠描记脑电图,在清醒和睡眠两种状态下记录脑电图,包括2 个周期,监测过程中行睁闭眼试验、闪光刺激、深呼吸等诱发试验。

1.2.3 分类 按照2017年国际抗癫痫联盟提出的癫痫和癫痫综合征分类[6],分为特发性枕叶癫痫组(早发型组、晚发型组)和症状性枕叶癫痫组(简称症状性组)。

1.2.4 智力测评 枕叶癫痫患儿在本院门诊由取得测验合格证书的专业人员按照测试手册规定的方法进行测验。4岁以下采用儿心量表(DQ≥80分为正常水平),4岁以上采用韦氏智能力量表(IQ≥90分为正常水平)。

1.3 统计学分析

采用SPSS 23.0统计软件进行数据分析。非正态分布计量资料以M(P25~P75)表示,组间比较采用Kruskal WallisH秩和检验。计数资料以例数(百分比)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher精确概率法检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床表现

共收集92例枕叶癫痫患儿,排除12例(包括临床资料不完整8例,年龄>14岁4例),最终纳入80例。女28例、男52例,中位发病年龄7.0(5.0~7.0)岁,中位病程1.7(1.0~2.5)年。其中早发型组38例,晚发型组24例,症状性组18例。

三组间发病年龄,发作时出现头眼偏转、自主神经症状(恶心呕吐、面色苍白、出汗等)、视幻觉、眼球阵挛、眼睑扑动、跌倒比例,及体检发现视力异常(斜视、弱视、屈光不正等)、神经系统阳性体征(膝腱反射亢进,巴氏征阳性)比例差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 儿童特发性和症状性枕叶癫痫临床特点比较

2.2 辅助检查

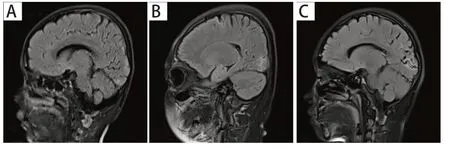

枕叶癫痫患儿头颅MRI 检查发现,特发性枕叶癫痫(早发型和症状型)组患儿均未见明显异常影像学改变;症状性组8 例线粒体脑肌病继发癫痫发作时出现枕叶水肿,5 例为枕叶白质脱髓鞘,5 例为枕叶软化增生(图1)。

图1 症状性枕叶癫痫患儿头颅MRI 典型表现

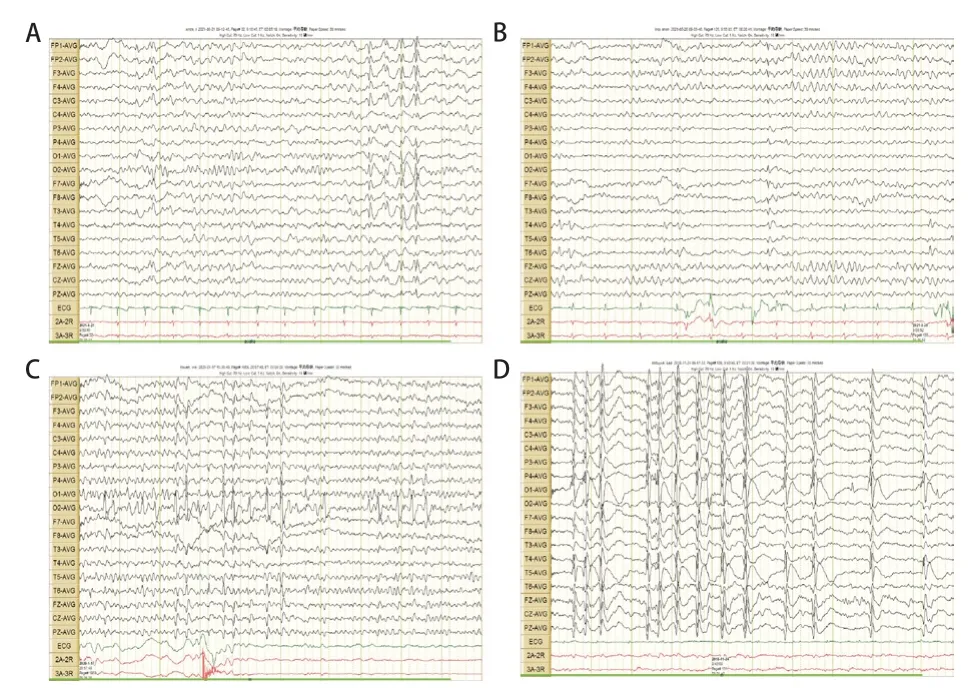

枕叶癫痫患儿视频脑电图检查发现,枕区均存在棘(尖)波、棘慢波、尖慢波等异常放电,41.3%患儿存在左侧放电,33.8%存在右侧放电,26.3%存在双侧枕区放电,22.5%存在放电向其他脑区泛化,表现为向前头部传播,可累及额中央顶颞区,以颞区为主。50.0%枕叶癫痫患儿出现闭眼敏感,32.5%存在癫痫性电持续状态(electrical status epilepticus during sleep,ESES),45.0%出现睡眠中放电增多。枕叶癫痫发作间期脑电图典型表现见图2。

图2 枕叶癫痫患儿发作间期脑电图典型表现

三组间智力测验分数低于正常及头颅MRI异常比例、发作间期脑电图(如背景异常、双侧枕区放电、闭眼敏感发生率)差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.3 治疗

特发性枕叶癫痫组36例(58.1%)选择抗癫痫治疗,其中早发型27 例、晚发型9 例,而症状性组100%选择治疗。30例(48.4%)特发性枕叶癫痫组(早发型24例、晚发型6例)患儿选择单药治疗,症状性组为66.7%。因单药控制欠佳予联合治疗者中,早发型3例分别选择奥卡西平+丙戊酸钠、奥卡西平+左乙拉西坦、丙戊酸钠+左乙拉西坦;晚发型3例均选择丙戊酸钠+奥卡西平;症状性组2 例选择丙戊酸钠+奥卡西平,2 例选择丙戊酸钠+左乙拉西坦,2例选择丙戊酸钠+奥卡西平+托吡酯。

三组间抗癫痫治疗,单药治疗比例,以及丙戊酸钠、左乙拉西坦、托吡酯使用率的差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

3 讨论

本研究80 例枕叶癫痫患儿中38 例发作时以呕吐、眼球偏转症状为主,多在睡眠时发作,符合早发型枕叶癫痫的发作特点;24例癫痫发作以视觉症状、头痛为主,多在清醒时发作,符合晚发型枕叶癫痫的发作特点;18 例癫痫发作时出现视觉运动症状,脑电图显示有枕区放电,结合头颅影像学检查存在枕叶病变,符合症状性枕叶癫痫的诊断。

临床发作上,症状性枕叶癫痫患儿存在视力异常,表现为斜视、弱视、屈光不正等。早发型枕叶癫痫患儿发作时更容易出现头眼偏转、自主神经症状,晚发型更容易出现视幻觉、眼球阵挛、眼睑扑动、跌倒,这与文献报道的早发型枕叶癫痫表现为夜间睡眠发作、发作性呕吐和强直性眼偏转[7],晚发型枕叶癫痫以白天发作、视幻觉症状、发作性头痛为主要表现一致[8]。

视觉症状是枕叶癫痫的常见特征性症状,初级的视幻觉及视错觉表现为发作性盲点、偏盲、黑朦,或为火花、闪光及复视等,也可发生知觉性错觉,表现为视物大小变化、距离变化、视物变形等[1,9]。本研究50.0%的晚发型枕叶癫痫患儿出现视幻觉,这与既往研究显示晚发型枕叶癫痫发作常以视觉症状开始一致[10]。而且,晚发型枕叶癫痫患儿发作时多仅有眼部症状,常因复视或斜视等症状首诊于眼科[11],且症状多样化,发生时间短,往往不会引起重视,从而造成漏诊或误诊。早发型枕叶癫痫视觉症状较晚发型罕见,这可能因为早发型患儿发病年龄低,不能清楚表述视觉异常,且发作多在夜间,部分出现视觉症状者可能会被遗漏[12]。而症状性枕叶癫痫视觉症状发生率稍低,可能与致痫灶涉及枕叶以外的其他脑区,从而导致患儿视觉症状表现短暂或未察觉到视觉症状即出现意识障碍有关。因此,临床上如果考虑枕叶癫痫,无视觉症状也不能排除该病的可能,需详细追问病史,以免引起漏诊或误诊而延误治疗[13]。视觉中枢位于大脑双侧的枕叶皮质,枕叶发育不良可影响患儿视觉通路的正常发育,从而导致斜视、弱视甚至失明。症状性枕叶癫痫患儿因枕叶存在结构异常,不能建立正常视觉通路,视力异常的发生率高于特发性枕叶癫痫。

枕叶癫痫非视觉症状主要为偏转发作,可表现为头眼的强直性或阵挛性,向对侧转动,或眼睑抽动、眼肌阵挛、眼球转动及眼球震颤等。本研究发现,特发性组尤其是早发型枕叶癫痫患儿出现头眼偏转比例明显升高。枕叶癫痫偏转发作的机制考虑与枕叶放电通过视通路扩散到额叶的凝视中枢有关。眼偏转方向是对癫痫定位于对侧的较有意义的征象[14]。本研究显示89.5%的早发型枕叶癫痫容易出现自主神经症状,表现为面色苍白、呕吐、瞳孔扩大等,与文献报道一致[15]。枕叶癫痫出现自主神经症状,机制可能与癫痫发作时,枕区放电迅速扩散到眶额区、颞叶内侧及岛叶等有关。

本研究中早发型和晚发型枕叶癫痫患儿头颅MRI 未见明显异常,而症状性枕叶癫痫存在影像学异常,表现为枕叶水肿、白质脱髓鞘及白质软化增生。既往文献报道,症状性枕叶癫痫病因复杂多样,可见于局部脑组织结构失常导致的枕部脑皮质发育不良、肿瘤、外伤、感染和缺氧缺血性脑病等引起的神经胶质增生,代谢异常如有机酸氨基酸代谢异常、线粒体功能异常等引起枕叶局部皮质水肿[16-19]。因此,枕叶病灶部位病理常存在局部脑组织神经元水肿、变性、固缩、坏死、噬神经元现象和卫星现象等[20-21]。本研究也发现,症状性枕叶癫痫患儿智力测评分数低于正常水平的比例较高,提示有智力缺陷的枕叶癫痫患儿很可能存在影像学异常。因此,对于临床枕叶癫痫诊断不能归纳为早发型或晚发型枕叶癫痫,且伴有智力落后者应及时行头颅影像学检查协助诊断。

脑电图是诊断枕叶癫痫最重要的检查方法,文献报道可表现为枕及后颞单侧或双侧高波幅棘(尖)慢波,受睁闭眼影响,不受闪光刺激或过度换气的影响。本研究患儿脑电图均显示枕区部位痫性放电,表现为枕区单侧或双侧中-高波幅棘波、尖波、棘-慢波、双相棘(尖)波等,可向额顶颞区传播。在睁闭眼试验中出现闭眼敏感。睡眠中放电增多,可出现ESES 现象。症状性枕叶癫痫容易出现枕区节律变慢、双侧节律或波幅不对称,多与枕区病变有关。晚发型较早发型更容易出现闭眼敏感、ESES 现象,且智力测试分数低于正常水平的比例也稍高于早发型。本课题组前期研究发现,儿童良性癫痫伴中央颞区棘波出现ESES的患儿中有73.7%的智力测试分数<90 分[22],提示出现ESES 现象对儿童智力有一定影响。以上研究结果显示ESES 现象对发育脑的可塑性可能具有一定的影响。这可能由于睡眠中持续性癫痫样放电损害了正常突触建立和修饰功能,影响正常神经环路的形成,从而对发育中的高级脑皮层功能造成不同程度的损伤[23]。

在抗癫痫治疗方面,症状性枕叶癫痫因发作频繁,18 例患儿均行抗癫痫治疗。早发型组较晚发型组更倾向抗癫痫治疗,可能与该型患儿容易出现惊厥持续状态,而晚发型患儿发作常为视觉症状有关。以往研究发现,特发型枕叶癫痫患儿对抗癫痫药物治疗反应良好,单药可控制发作,疗程为发作控制后至少2年[24-25]。而症状性枕叶癫痫若单药治疗效果欠佳,可给予联合用药,往往需要长期服药。因此本研究症状性组选用联合治疗的比例较高。

文献报道儿童枕叶癫痫属于局灶性发作,可选用针对局灶性发作的药物如卡马西平、奥卡西平、左乙拉西坦,但针对全面性发作药物如丙戊酸钠、托吡酯等也可用以控制症状[26]。本研究中早发型组和症状性组奥卡西平和左乙拉西坦的使用率相仿,但症状性组选择丙戊酸钠和托吡酯的比例较高。推测对于儿童枕叶癫痫,单药治疗可控制者可选用局灶性发作药物,若需联合治疗,往往添加全面性发作药物。由于症状性枕叶癫痫存在脑部病灶,可能存在其他发作形式,因此临床上会选用更广谱的抗癫痫药物。除此之外,症状性枕叶癫痫除抗癫痫治疗外,针对原发病的治疗也尤为关键。如本研究中有些患儿是由于线粒体脑肌病引起的枕叶癫痫,还需辅助能量合剂等治疗。对于枕叶有软化灶、胶质增生、肿瘤等,临床上抗癫痫治疗效果差还可行外科干预[27]。

综上,本研究发现早发型枕叶癫痫患儿发作时容易出现头眼偏转、自主神经症状;晚发型容易出现视幻觉、眼球阵挛、眼睑扑动、跌倒;症状性枕叶癫痫患儿存在视力异常,表现为斜视、弱视、屈光不正等。在发作间期脑电表现方面,症状性枕叶癫痫因枕叶存在病变容易出现枕区节律变慢,双侧节律或波幅不对称;特发性枕叶癫痫容易出现闭眼敏感,ESES现象。治疗方面大部分儿童枕叶癫痫会选择抗癫痫治疗,对局灶性抗癫痫药物治疗效果好;而症状性枕叶癫痫治疗较特发性更为积极,但常因单药控制不佳而选用联合治疗。因此,临床儿童枕叶癫痫的诊断和治疗需综合评估其临床发作形式、脑电图特征及影像学表现,积极寻找病因,从而有利于进行枕叶癫痫的诊断和分型,为临床治疗提供一定的指导作用。