中国轻工产业结构关联特征的多指标测度分析

——基于投入产出的实证研究

马广奇,陈雪蒙

(陕西科技大学 经济与管理学院,陕西 西安 710021)

一、引言

轻工产业作为主要生产生活资料的工业部门,是中国国民经济的传统优势产业和重要民生产业,具有较强的国际竞争力[1]。“十三五”期间,轻工产业规模以上企业累计营业收入107.8 万亿元,利润7.1 万亿元,出口13.2 万亿元,较“十二五”期间分别增长8.6%、12.6%、5.2%,2020 年轻工产业以占全国工业13%的资产总额实现了18.3%的营业收入、20.7%的利润和27.0%的出口总额[2]。随着轻工产业的蓬勃发展,其对国民经济稳定增长的贡献越发重要。中国经济进入新常态之后,原有的产业结构不能适应新时期的发展需要,以供给侧结构性改革为主线,全国开展了全面的产业结构优化升级[3]。《轻工业发展规划(2016—2020 年)》中要求把轻工产业结构调整作为关键任务,推进中高端产品有效供给,大中小企业、产业链上中下游、产业东中西地区比重等协调发展,走提质增效发展之路[4]。在当前经济下行压力加大,投资增长乏力,外需拉动经济增长动力减弱的背景下,轻工产业需要不断优化关联机制,充分发挥其对国民经济增长的拉动作用。因此,揭示轻工产业与其他产业之间的结构关联效应及其互动机制,对于促进中国轻工产业高质量发展和推动轻工业与其他产业融合发展具有重要意义。

二、相关文献评述

产业关联,即产业之间的经济技术联系与依存程度,研究产业之间的联系性是揭示结构变动规律的基础。自Wassily W.Leontief 提出投入产出理论后,运用投入产出表研究产业间的相互依存关系,成为学界探析产业关联的重要工具,也为研究经济发展战略规划提供了重要参考。王岳平和葛岳静[5]利用投入产出分析技术和全国投入产出表数据,计算各部门直接消耗系数、影响力系数等指标,分析国民经济中产业结构的关联特征。Miller&Blair[6]和余典范等[7]通过静态结构分解技术将产业结构效应分解为乘数效应、反馈效应和溢出效应三部分,并利用投入产出表对中国51 个产业关联状态及其变化进行了详细分析。许多学者也利用投入产出表从不同产业、不同区域等视角进行产业关联分析。吴福象和朱蕾[8]利用投入产出表数据对中国东、中、西三大地区的区域内乘数效应、区域间溢出效应和区域间反馈效应的前、后向联系进行了测度。唐一帆[9]从纵向动态比较分析、横向截面比较分析、交叉互动比较分析的三重维度对中国生产性服务业的产业关联特性进行实证测算。刘李佳和王浩宇[10]建立了京津冀区域细化的产业部门分类,并分析其产业间的关联情况。查建平等[11]构建了旅游产业关联效应结构性分解模型,测算并分析几个年份的中国旅游业与其他产业之间的关联变化特征及内在结构。可见,以往研究在模型建立、公式分解等方面已有详尽的分析,并取得了有价值的成果,为本文研究提供了参考。

目前关于中国轻工产业领域的研究成果大致可归纳为以下四个方面。一是对中国轻工产业进行整体评价:Li&Lin[12]评估和比较了中国重工产业和轻工产业的生态全要素能源效率;王宇菲和韩露露[13]介绍了中国轻工产业发展与经济发展的现状及其关系;Liu et al.[14]从轻工产业开展创新活动的角度出发,根据轻工产业特点通过互联网制定相应的融资模式,以应对具体的融资问题;王世成等[15]、谢帆等[16]分析了中国轻工产业的发展现状、存在的问题及影响因素。二是从区域分布视角观测轻工行业特征差异:李双双[17]研究发现中国轻工产业行业整体呈现区域产业升级转移、区域结构调整深化、中西部展现发展潜力等特点;宋新平[18]、Chen et al.[19]、彭颖[20]分别对河南省、安徽省、江苏省的轻工业省域特征进行探究。三是对轻工产业进行多角度的指标测算及分析:祝福云和闫鑫[21]、兰梓睿和孙振清[22]、闫鑫和祝福云[23]测算了中国轻工产业的全要素生产率变化情况和绿色全要素生产率增长情况;Wang et al.[24]评估了中国轻工产品国际贸易引起的本地隐含碳排放;Zhao et al.[25]则建立了贸易隐含污染物排放转移网络分析框架,分析了多个经济体的轻工业网络。四是利用子行业进行特征研究:董常亮[26]、张艳艳[27]、Sinyavets&Rodina[28]、谢育玲[29]、赵艺[30]分别选取了零售业、纺织服装皮革业、服装业、食品业、造纸业等轻工产业子行业对其全要素生产率、区域竞争力、出口竞争力等进行分析;马文景等[31]运用多维面板固定效应模型考察人工智能对纺织业国际分工地位的作用机制及影响效应。可见,以往研究对中国轻工产业进行了整体评价、指标测算以及分区域、分子行业分析,但大多以轻工业内部特征差异为主要研究视角,缺乏对轻工业与其他产业间的联系及其相互影响的相关研究。产业间以各种投入品和产出品为连接纽带的技术经济联系,使得产业间相互制约、相互促进,其引发的产业关联效应对产业发展造成的影响不可忽视,且中国轻工产业分类细致复杂,目前在国民经济行业分类标准中并未形成单独体系,其所包含产业部门涉及多个范畴,产业关联结构特征相关研究还存在空白领域。

本文尝试建立中国轻工产业的技术关联特征研究框架,以投入产出技术为基础探究其整体结构特征以及与其他国民经济行业的关联效应。可能的创新点有:一是从整体和宏观的角度研究中国轻工产业结构关联效应及其互动机制,对中国轻工产业整体评价相关内容予以补充;二是基于产业关联理论,对轻工产业与其他产业间通过产品市场和要素市场供求关系形成的内在联系进行解析,丰富轻工产业的产业结构研究视角;三是在传统的利用投入产出平衡关系计算产业关联度评估指标的基础上,进一步应用结构分解技术对产业关联的内部结构进行更全面、更深入、更立体的研究;四是将中国轻工产业从制造业中单独剥离并与第一、二、三产业进行纵向和横向的比较,从而观测相关产业的结构关联特征,并按官方文件要求及标准将中国轻工产业划分为四个细分领域,对其结构和联系进行分析,对子行业覆盖更加全面。基于此,本文利用2002、2007、2012、2017、2018、2020 共六个年度的投入产出表数据对轻工产业结构关联特征进行了多指标测度分析,包括轻工产业的关联效应、波及效应及产业结构分解,为深刻理解中国轻工产业的技术关联特性提供了重要依据,对于整体把握产业协同发展、有效推动轻工产业结构优化升级也具有一定的参考价值。

三、理论分析

随着生产分工的深入,产业间的投入产出联系更加密切和广泛,社会化、网络化的生产特征更加明显,产业关联通过要素市场与产品市场之间的供求形成广泛波及、互相促进与互相制约的关系。任何一个产业都无法脱离其他相关产业的影响,产业间通过原材料、零部件、能源、设备以及劳务、技术、资本等交织在一起,每个产业相对其他产业而言,身份具有双重性,既是供给方,也是需求方,若某部门的生产需求扩大,其连锁反应会通过直接消耗和间接消耗层层进行物质交换,其产业扩张的影响会波及各个部门。

产业部门之间相互存在着诸多联系,而这些联系可以由相关技术经济指标来反映,探究产业之间的联系度,可以更加清晰地了解国民经济行业的发展状况以及产业之间依存关系。为探究中国轻工产业的技术关联结构特征,本文选取产业关联、产业结构、产业波及三个方面的衡量指标进行测算分析。产业关联作为产业协同集聚的前提,实际是产业为追求某一共同目的或利益进而出现的一种动态行为过程,即为集聚分工的一种独特表现。产业结构也称国民经济的部门结构,其衡量指标反映了产业部门(包含自身)之间的联系程度。产业波及是指在国民经济的生产活动中,某产业部门的投入、产出等发生变化会导致其他相关产业部门的投入、产出等也发生变化。产业的前后向关联是最基本形式,一个产业的前向关联效应越强,说明该产业的产品被大量当作生产要素投入到其他产业的生产过程中,对整个产业体系起到支撑作用,是一种供给型推动力。

为进一步测度这种关联性,根据Miller&Blair[6]和余典范等[7]提出的投入产出模型的结构分解技术,将Leontief 逆矩阵中多部门关联效应分解为乘数效应、反馈效应和溢出效应。乘数效应是指当某产业最终需求增加一个单位时,整个经济部门产生连锁反应与强化放大的影响,进而对自身产业的一种放大映射,体现为本行业的产品、技术、资源禀赋等所具备的产业自我适应和自我发展的一种能力。反馈效应是指当某行业最终需求增加一个单位时,由本行业需求出发波及其他行业,其他产业又反馈到自身产业的一种影响。溢出效应是指当其他行业最终需求增加一个单位时,通过产业连锁反应,其他产业波及到本产业的一种影响。这种影响可以从两个角度去看,一是接受其他产业影响,二是对其他产业的影响,以此将溢出效应分为两种,分别在传统感应力和影响力基础上扣减对自身产业影响之后的波及效应,体现了接受其他产业影响和对其他产业的影响。与传统的利用平衡关系构造指标对产业关联结构特征进行测算的方式相比,结构分解技术作为新的分析范式,在区域经济和产业发展分析中具有更强的实用性,且利用结构分解技术能够分别从动态、静态视角更加立体地解析产业之间的联系。经过上面的关联效应的分解,有助于全面深入地测算产业部门在整个国民经济产业体系中的影响及地位。

四、模型构建和指标设计

(一)投入产出表的平衡关系

投入产出分析是目前揭示产业关联内在机制的重要方法之一,具有严密的理论基础和大量的数量平衡关系。价值型投入产出表的基本形式如表1 所示,主要由三个部分组成:中间投入(Ⅰ象限),是投入产出表的核心;最终需求(Ⅱ象限),与中间投入(Ⅰ象限)连接成横表可反映国民经济各部门产出使用去向;增加值(Ⅲ象限),与中间投入(Ⅰ象限)连接成竖表可反映国民经济各部门投入来源及产品价值构成。

表1 价值型投入产出表的基本形式

1.产业关联衡量

该指标反映的是各产业之间的联系情况,包括直接消耗系数、直接分配系数等。直接消耗系数(DIC)表示的是部门之间的依存关系,直接分配系数(DDC)表示的是部门之间的直接供给推动作用,计算公式如下。

其中,i 和j 分别表示投入部门和需求部门,xij是Ⅰ象限中的基本流量数据,Xj是部门j 产品的总投入,Xi是部门i 产品的总产出。

2.产业结构衡量

该指标可以反映产业部门之间的联系程度,包括中间投入系数、中间需求系数等。中间投入系数(IIC)表示产业部门1 单位产出所需其他产业投入产品所占比重,反映产品部门的后向关联关系,中间需求系数(IDC)表示各产业部门中间产品占总产出比重,反映产品部门的前向关联关系,计算公式如下。

其中,n 为产品部门数量,Nij是部门j 产品的增加值,Yij是部门i 产品的最终需求。

一般来说,中间投入系数和中间需求系数以0.5 作为分界点将产业划分成四种类型,以此判断该产业在国民经济体系中主要是生产中间产品还是最终产品,如表2 所示。这四个部分在社会再生产过程中将形成一个立体结构,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ部分是一国经济的物质生产产业,Ⅰ、Ⅱ部分是生产中间产品的产业,这些产业产品中的大部分将作为Ⅲ部分中的产业投入,Ⅲ部分中的产业加工来自Ⅰ、Ⅱ部分中产业的中间产品,然后投放至最终需求中,而Ⅳ部分中的产业则是前、后向关联效应都比较小的其他产业。

表2 产业结构指标的分类

3.产业波及衡量

产业波及是指在国民经济的生产活动中,某产业部门的投入、产出等发生变化会导致其他产业部门的投入、产出等也发生变化,衡量其效果的具体指标有感应度系数和影响力系数。感应度系数(ISD)反映产业受到国民经济的拉动作用程度,影响力系数(IPD)反映产业需求波及和促进国民经济发展程度,计算公式如下。

(二)产业结构分解技术

根据Miller&Blair[6]和余典范等[7]提出的投入产出模型的结构分解技术,将Leontief 逆矩阵中多部门的关联效应分解为乘数效应(M)、反馈效应(F)和溢出效应(S),三者相加的总和为Leontief 逆矩阵(即完全需要系数):

其中,A 是直接消耗系数矩阵,(I-A)-1是Leontief 逆矩阵,三种效应之间此消彼长。

由于各产业间存在经济技术上的依存关系,其投入产出关系可通过一系列的线性方程组进行展现,对于某产业部门i 来说,其总产出可以表达为:

其中,a 表示直接消耗系数,b 表示完全消耗系数,Y 是最终需求。Mpp=1/(1-app)是p 产业的乘数效应,是最终需求所引起的自身产出变化,体现本产业自我适应和可调节发展的一种能力;Fpp=bpp-1/(1-app)是产业间的反馈效应,是最终需求对其他产业产生影响之后又反馈到自身所引起的产出变化;令是产业间溢出效应1,进一步定义是产业间溢出效应2,是最终需求通过连锁反应波及其他产业的影响,可分别对应传统感应度系数和影响力系数,体现产业的影响和被影响程度。总的来说,产业的乘数效应(M)、产业间的反馈效应(F)和产业间的溢出效应1(S1)三者可以反映产业的成长能力,产业间溢出效应1(S1)和溢出效应2(S2)可以共同反映产业关联效应的强弱。

通过这种静态结构分解技术,可将产业间的关联性分解为不同效应,能够更加清晰地刻画产业需求变化引起的连锁反应。在此基础上,继续引入时间变量(t),可以得到产业部门经济增长的产业结构根源,其表达式如下:

在上述理论模型的基础上,本文利用2002 年122 部门、2007 年135 部门、2012 年139 部门、2017 年149 部门、2018 年149 部门、2020 年149 部门的投入产出表数据,再根据《国民经济行业分类》(GB/4754—2017)标准和相应年份的投入产出表《部门分类解释及代码》进行研究和统计,同时结合中国轻工业联合会发布的《轻工行业分类目录》(2018 年)与国家发展和改革委员会发布的《轻工业发展规划(2016—2020 年)》相关文件,将轻工产业单独剥离,最终汇总为六个年度的四类产业简表,包括A 第一产业(农林牧渔业)、B 第二产业(加工制造业)、C 第三产业(服务业),及L 轻工产业,其中又将L 轻工产业细分为a 耐用消费品领域、b 快速消费品领域、c 文化艺术体育休闲用品领域、d 轻工机械装备领域四个领域。基于此简表,下节对中国轻工产业部门关联结构特征及增长效应进行分析。

五、中国轻工产业特征的实证分析

(一)轻工产业关联效应

1.轻工产业的后向关联及中间投入

直接消耗系数(DIC)作为投入产出分析的核心部分,充分体现了国民经济各产业部门之间的经济技术联系。表3 为中国三大产业和轻工产业及其细分领域的后向关联情况。

表3 中国三大产业和轻工产业及其细分领域的后向关联系数

中国轻工产业对第二产业的直接消耗系数最大,分别为2002 年0.272、2007 年0.304、2012 年0.253、2017 年0.225、2018 年0.233、2020 年0.226,说明第二产业对轻工产业的贡献程度明显,推动了轻工产业的发展建设,轻工产业对制造业的相关中间投入品有很强的需求,该两产业之间的相互依存关系相对较强。除快速消费品领域外,轻工产业其他三个细分领域的直接消耗系数最大值都为第二产业,与整体轻工产业结论相同。而快速消费品领域直接消耗系数最大值为第一产业,这是因为快速消费品领域中多为食品、饮料等产业部门,主要由第一产业为其提供原材料。另外,轻工机械装备领域对第一产业直接消耗系数最小,表现出较低的需求拉动力,最高仅达到0.001,说明轻工机械装备领域与第一产业基本无后向关联关系。

中间投入系数(IIC)代表了部门之间依存关系的强弱,轻工产业的中间投入系数分别为2002年0.725、2007 年0.774、2012 年0.775、2017 年0.765、2018 年0.763、2020 年0.755,均大于0.7,十八年间中国轻工产业的中间投入系数均高于其他三产业,说明轻工产业主要通过拉动需求来促进其他产业的发展,具有较强的拉动需求能力。纵向比较分析来看,轻工产业及三次产业的中间投入系数变化幅度不大,表明中国国民经济全行业的中间需求结构比较稳定。轻工产业细分领域中,中间投入系数也基本在0.7 左右,差异不大。整体来说,各产业对轻工产业投入越大,轻工产业对其他产业部门的依赖程度越大,轻工产业自身发展的同时,能够有力带动其他产业部门的发展,贡献值较高。另一方面,轻工产业的中间投入系数越高,则其附加值系数越低,说明中国轻工产业属于“高带动力,低附加值”的产业部门。

2. 轻工产业的前向关联及中间需求

直接分配系数(DDC)指的是某部门单位产出所直接提供给其他产业部门的中间投入的数量。表4 为中国三大产业和轻工产业及其细分领域的前向关联情况。

表4 中国三大产业和轻工产业及其细分领域的前向关联系数

轻工产业对自身的直接分配系数最大,分别为2002 年0.222、2007 年0.266、2012 年0.274、2017 年0.266、2018 年0.260、2020 年0.251,说明轻工产业对自身依赖程度最高。排名次之为第二产业,直接分配系数分别为2002 年0.239、2007 年0.221、2012 年0.224、2017 年0.233、2018 年0.243、2020 年0.239,略低于轻工产业,说明轻工产业对制造业有良好的推动作用。轻工产业细分领域中,耐用消费品对第二产业的直接分配系数最大,六个年度数据分别达到2002 年0.328、2007年0.268、2012 年0.319、2017 年0.346、2018 年0.346、2020 年0.338,占耐用消费品领域中间需求系数的50%左右,说明耐用消费品领域每增加1 个单位产出,可对第二产业直接供给推动0.5 个单位产出。文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域对第一产业的直接分配系数都不足1%,说明这两个领域对第一产业的直接供给作用非常低。快速消费品领域对其他产业的直接分配系数均值为0.086,其中第二产业和第三产业的直接分配系数大于均值,说明第一、第二产业与快速消费品领域的前向直接关联关系较为密切。

轻工产业的中间需求系数(IDC)分别为2002 年0.620、2007 年0.624、2012 年0.644、2017 年0.654、2018 年0.667、2020 年0.664,均大于0.6,相比于其他产业呈现出较强的中间需求特性,说明轻工产业对国民经济产业部门的直接供给推动作用较大。中间需求系数越大,则最终需求系数越小,表明轻工产业的产品主要用来被其他产业的产出所消耗。但在其细分领域中,文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域的中间需求系数均低于0.5,说明上述领域的产品供给被其他产业部门消耗较小。

综上分析可知,轻工产业的中间投入系数和中间需求系数都高于0.5,对国民经济各行业的中间供给推动力和中间需求拉动力同时较强,所以轻工产业应属于中间产品型产业,与其他产业联系紧密,是国民经济发展中不可或缺的产业。

(二)轻工业波及效应

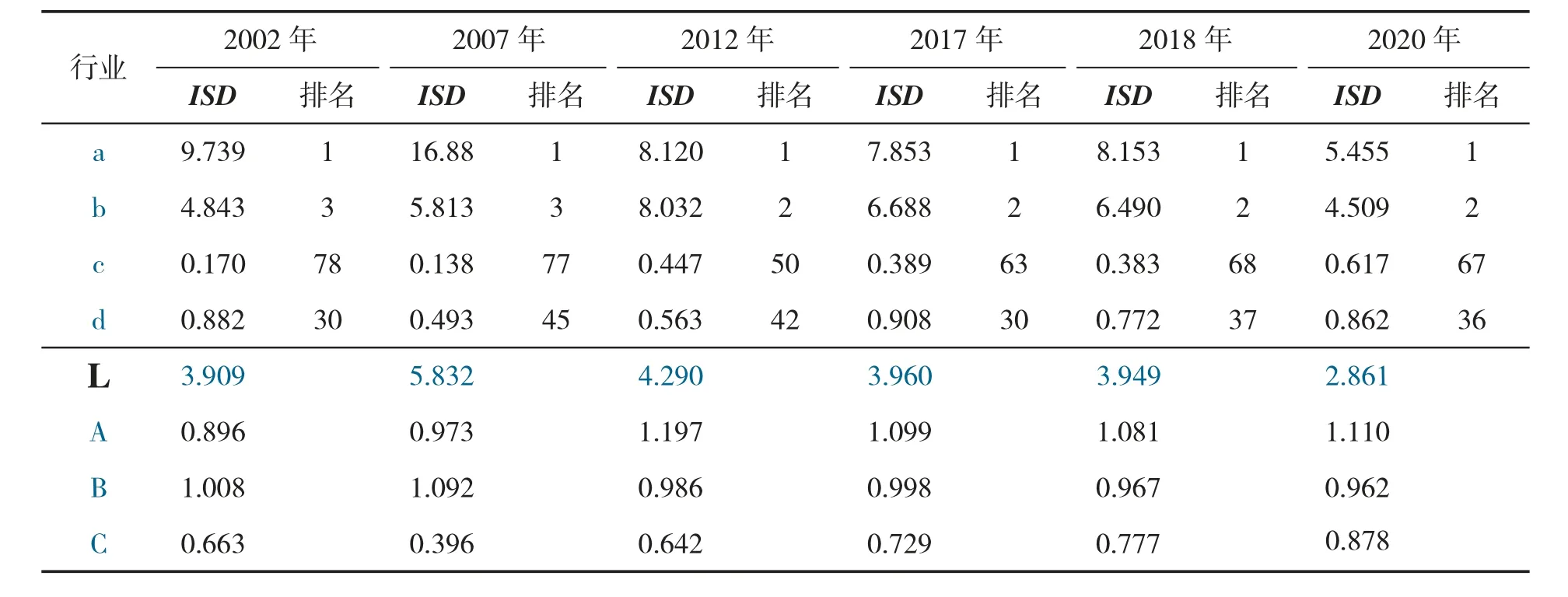

国民经济的各产业部门之间由于产业结构、投入产出等因素互相影响,称为产业波及效应,可分为感应度和影响力两种系数来体现。通过对中国2002—2020 年间共计六个年度的投入产出表计算得出中国三大产业和轻工产业的感应度系数和影响力系数及其在国民经济产业部门中的排名,如表5、表6 所示。

表5 中国三大产业和轻工产业及其细分领域的感应度系数及排名

表6 中国三大产业和轻工产业及其细分领域的影响力系数及排名

1. 轻工产业的感应度系数(ISD)

感应度系数是指国民经济某产业部门受到其他产业部门生产1 单位产品影响时其相应的需求变化程度。从表5 中可以看出,中国轻工产业部门的感应度系数的平均值分别为2002 年3.909、2007 年5.832、2012 年4.290、2017 年3.960、2018 年3.949、2020 年2.861,长期处于高位,远远大于国民经济三大产业部门均值,说明轻工产业部门的感应程度非常高,市场经济的变化对轻工产业发展影响较大,具有较强的不稳定性。在其细分领域中,依据排名和感应度系数均值可大致分为三个梯队①将轻工产业四个细分领域与国民经济其他行业的感应度系数进行由大至小排序,依据综合排名和指标均值划分为三个梯队。其中,第一梯队(排名前5%且ISD>4.5)具有较高的敏感度,不稳定性最强;第二梯队(排名5%~25%且1<ISD<4.5)感应程度居中,受市场经济变化影响程度一般;第三梯队(排名后75%且ISD<1)则感应程度较低,稳定性较强。:耐用消费品领域和快速消费品领域属于第一梯队,排名位于前列,感应度系数较大,受市场经济变化影响程度最大;轻工机械装备领域与文化艺术体育休闲用品领域同属第三梯队,但轻工机械装备领域排名位于中游,感应度系数和国民经济整体产业部门均值持平,整体呈现略微下降的趋势;而文化艺术体育休闲用品领域排名靠后,感应度系数远低于轻工产业均值,说明该领域感应程度较低。通过对轻工产业细分领域的分析可以发现,轻工产业内部细分领域的感应度系数标准差较大,出现多处极值,各领域特点鲜明、独具特色。

2. 轻工产业的影响力系数(IPD)

影响力又称带动力,是指国民经济某产业部门一个单位的产出引起其他产业部门的生产活动的变化程度。从表6 中可以看出,中国国民经济轻工产业部门的影响力系数的平均值分别为2002年1.198、2007 年1.546、2012 年1.189、2017 年1.230、2018 年1.208、2020 年1.123,均大于1,相较其他产业处于偏高位置,说明轻工产业影响力作用较为强烈,对国民经济的影响作用也较大。在轻工产业细分领域中,从时间跨度上来看较为稳定,除2007 年以外,各领域排名和影响力系数均变化不大。耐用消费品、文化艺术体育休闲用品、轻工机械装备三个领域排名持续保持在20~30 名,影响力系数平均值1.2,和轻工产业整体的影响力系数基本持平,说明该三个领域在整个轻工产业中的重要性,轻工产业对其他产业部门的每单位需求拉动作用,大部分来自这三个领域。另外,仅有快速消费品领域影响力系数低于轻工产业平均水平,且在所有国民经济产业部门中排名靠后,说明该领域影响力作用相对较差,对其他产业部门的拉动需求能力较弱。

通过对比轻工产业的感应度系数和影响力系数可知,轻工产业的感应度系数是影响力系数的3~4 倍,表明轻工产业主要是以投入推动为主的产业部门。

(三)轻工产业结构关联:静态分解

随着中国经济社会的不断发展与进步,产业之间的广泛联系程度越来越紧密,产业关联通过要素市场与产品市场之间的供求形成广泛波及、互相促进与互相制约的关系。通过对中国2002—2020 年间共计六个年度的投入产出表计算得出中国三大产业及轻工产业的乘数效应(M)、反馈效应(F)和溢出效应(S1 和S2),如表7 所示。

表7 中国三大产业和轻工产业及其细分领域的静态结构分解

以2018 年为例,假设轻工产业各部门的最终需求均增加1 亿元,轻工经济各部门乘数效应总和为4.8,反馈效应为0.15,溢出效应1 为27.04,这意味着通过产业自主机制可以创造的产出增量为4.8 亿元,通过产业反馈机制可以带来产出增长0.15 亿元,而通过产业关联机制可以创造的产出增加值为27.04 亿元,整个经济产出将增加31.99 亿元。总体上,乘数效应贡献比例为15%,反馈效应为0.47%,而溢出效应占84.53%,从这一角度看,轻工产业经济增长最为关键的就是产业结构的关联作用,其次为产业的自生能力,经济反馈的能力较弱。

在乘数效应方面,轻工产业乘数效应值为2002 年1.138、2007 年1.093、2012 年1.160、2017 年1.210、2018 年1.201、2020 年1.192,除2007 年以外,均大于社会平均水平(T),表现为区域集中度较高,市场发展较快,说明轻工产业自生成长能力较强,六年数据均值为1.160,在所有行业中处于较高位置,也就意味着给轻工产业投入1 单位的需求时,最终可以给轻工产业带来1.160 单位的产出,对于自身经济的推动作用较为明显。在轻工产业细分领域中,耐用消费品、快速消费品领域乘数效应略高,自生成长能力强于其他两个领域。

在反馈效应方面,轻工产业反馈效应值为2002 年0.040、2007 年0.066、2012 年0.057、2017 年0.040、2018 年0.037、2020 年0.036,数值偏低,反馈效应偏弱。在细分领域中,文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域都低于轻工产业平均水平,数值接近社会总体水平(T),表明这两个领域所接收到的反馈效应更弱,但不可忽略其存在。总体来说,中国国民经济各产业部门反馈效应普遍不高,但相对来说,六个年度数据中轻工产业的反馈效应均高于社会平均水平(T)。

在溢出效应1 方面,轻工产业溢出效应1 值异常偏高,超出社会平均水平3~5 倍,长期处于较高水平,说明轻工产业部门受到其他部门的经济效应影响程度较高,容易受到其他产业部门发展的影响。在细分领域中,文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域溢出效应1 较小,同时低于轻工产业均值和社会水平均值(T),说明其对其他产业部门发展的感应程度较低。在溢出效应2 方面,轻工产业均值略高于社会平均水平(T),表明轻工产业部门的经济发展对其他部门经济发展的拉动作用较强。在细分领域中,耐用消费品领域和快速消费品领域略低于轻工产业均值,与社会平均水平(T)相差不大,说明其对其他产业部门的经济拉动作用不大。该两项指标可分别类比于传统感应度系数和影响力系数,得到结论基本相同。

通过对中国轻工产业的经济效应进行结构分解,可以看出轻工产业的乘数效应、反馈效应、溢出效应都处于中国国民经济产业体系的靠前位置,具有“三高”特性,即高溢出效应、高乘数效应、高反馈效应的特点,三者之间排序为溢出效应>乘数效应>反馈效应,说明其自生能力和成长性较强,关联性也高,具有“承上启下”的产业特征,属于“中场产业”。因此,轻工产业的发展对于中国整体产业的成长具有重要作用,其技术水平的提高对于提升中国产业的整体水平具有重要意义。

(四)轻工产业结构关联:动态分析

表8 是中国三大产业和轻工产业及其细分领域的动态效应展示。

表8 中国轻工产业及其细分领域的动态效应

从动态变化来看,轻工产业总效应呈现上升趋势,2002 年至2012 年上升幅度最大,远高于社会平均水平(T),表明在这十年间轻工产业的发展是最为突出的,2012 年至2017 年略有下降,但2018 年至2020 年即刻回升,总体来说,轻工产业1 单位的最终产出对于经济总产出的拉动能力是在上升的。轻工产业溢出效应贡献占比分别为2002 年至2007 年96.32%、2007 年至2012 年77.04%、2012 年至2017 年95.99%、2017 年至2018 年83.93%、2018 年至2020 年83.32%,均大于80%,属于关联主导型产业,即产业关联机制的贡献占主导地位,产业增长主要依赖于其他产业的需求来拉动。乘数效应贡献占比分别为3.34%、22.01%、3.13%、16.49%、16.28%,自主机制发挥作用变动较为明显,说明轻工产业内部关联结构正在不断优化,轻工产业与其他产业的融合发展正在不断深入。从细分领域层面上来看,耐用消费品领域和快速消费品领域属于典型的产业关联主导型产业,与整体轻工产业动态变化特征一致,是轻工产业的主要组成部分。而文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域则属自生机制—产业关联驱动型产业,其乘数效应和溢出效应相比反馈效应较大,即产业增长由产业自生机制和产业关联机制共同推动,但自生机制占主导地位。整体来看,中国国民经济产业间的相互溢出、反馈和交融互动的机制正在逐步形成,经济发展机制愈发有效。

六、结论与建议

本文利用投入产出模型和产业结构分解技术,以中国2002 年、2007 年、2012 年、2017 年、2018年、2020 年的投入产出表数据为基础,根据官方文件分类标准将中国轻工产业构建单独体系,并对轻工产业整体及四个细分领域的产业关联结构特征进行了分析和测算,得到如下三个主要结论。

(一)中国轻工产业整体发展较为稳定

轻工产业溢出效应>乘数效应>反馈效应,溢出效应贡献占比超出80%,属关联主导型产业,即产业关联机制的贡献占主导地位,产业增长主要依赖于其他产业的需求来拉动。从横向来看,对比轻工产业与其他产业的关联效应,轻工产业与自身和第二产业关系最为密切,说明轻工产业与制造业有较大的相互作用,尤其是与第二产业的前向、后向关联占比都达到了30%以上。其次为第三产业,与第一产业关联程度最弱,并且随时间增长并无太大差异,说明中国国民经济全行业的投入需求结构比较稳定。从时间跨度纵向比较分析来看,轻工产业2002—2012 年的内生增长力和产业间的关联促进作用显著增强,处于高速发展阶段,2012—2017 年略有下滑,但2018—2020 年即刻回升正向增长,整体来看中国轻工产业发展较为平稳,总效应呈上升趋势。

(二)中国轻工产业呈现较强的中间产品特性

轻工产业的中间投入系数和中间需求系数都高于0.5,是典型的中间产品型产业,同时具有较强的中间供给推动力和中间需求拉动力,相对来说其投入附加值和最终需求占比较小。感应度系数和影响力系数均高于社会平均水平,但感应度系数是影响力系数的3~4 倍,在轻工产业与国民经济的影响和被影响程度均显著的情况下,投入推动力表现格外突出。结合分析可以发现,轻工产业对国民经济的促进作用主要来源于其中间投入品的供给推动力,同时轻工产业较大的中间需求品空间可以很好地拉动国民经济增长。产业内部结构分解来看,轻工产业具有高溢出效应、高乘数效应、高反馈效应的“三高”特点,说明其自生能力和成长性较强,关联性也高,具有“承上启下”的产业特征。总的来说,中国轻工产业在产品的投入和需求上与国民经济的多个产业部门高度相关,具有明显的关联效应,不仅能够有效拉动内需,促进产业结构转型升级,还能够带动其他产业联合发展。

(三)中国轻工产业细分领域差异明显

本文将整体轻工产业划分为耐用消费品领域、快速消费品领域、文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域四个领域。通过对轻工产业细分领域的关联效应进行分析研究发现:1.耐用消费品领域和快速消费品领域是整个轻工产业的主体部分,主导轻工产业整体特征,而文化艺术体育休闲用品领域和轻工机械装备领域占比较小,且多个指标与整体轻工产业并不一致;2.耐用消费品领域和快速消费品领域的相关指标分析中出现多处极值,如耐用消费品领域感应度系数连续16年排名第一,最高达到16.883,溢出效应也在2007 年出现45.199 的峰值,这两个领域均属于关联主导型产业,在国民经济中处于敏感地位,与国家经济发展和人民生活需求息息相关;3.轻工机械装备领域和文化艺术体育休闲用品领域的中间需求率较低而中间投入率较高,是典型的中间需求型产业,并且均属自生机制—关联驱动型产业,产业增长由产业自生机制和产业关联机制共同推动,自生机制发挥作用明显提升;4.文化艺术体育休闲用品领域与第一产业的后向关联关系大于前向关联关系,说明文化艺术体育休闲用品领域对第一产业的促进作用主要依靠需求性拉动,而轻工机械装备领域与第一产业的前向、后向关联度都非常低,说明该领域与第一产业关联度几乎不存在相互作用,且轻工机械装备领域各指标与社会平均水平较为接近,与其他三个领域相比,各指标较为平稳。

总之,中国轻工产业与国民经济联系紧密,同生共长,在国民经济发展中至关重要,所以需要深入搞清轻工产业自身的发展情况以及其发展对其他产业以及国民经济的影响。在此基础上,必须采取积极有效措施,制定或重新调整相关产业政策,促进轻工产业转型升级和经济高质量发展。一是保持行业经济稳定运行,进一步提升质量效益。轻工产业经济比重占全国工业20%,轻工产业能否稳健发展对国民经济稳增长具有重要意义。二是强化调整产品结构,增加行业有效产出。加大科技创新投入力度,依靠技术进步开发新产品,增强技术创新、产品创新、工艺创新的主动性,淘汰落后产能,促进产品升级换代。三是发挥轻工产业中间产品产业特性,带动关联产业融合发展。依托区域优势、资源优势,加强分工协作,引导产业链式发展,促进产业上下游延伸,放大产业集群正向效应。