农业转移人口市民化何以影响家庭消费水平和结构?

——基于CHIP 数据的实证分析

林素絮,何 琳

(1.广东技术师范大学 管理学院,广东 广州 510665;2.广东技术师范大学 财经学院,广东 广州 510665)

一、引言

党的二十大报告提出,着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。扩大消费需求,促进消费结构升级,这是中国构建新发展格局、推进共同富裕共享发展成果的重要途径。2020 年,党的十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;2022 年,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》指出,建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求①中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见,http://www.gov.cn/zhengce/2022-04/10/content_5684385.htm。;2022 年,国务院办公厅印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出②国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见,http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/25/content_5687079.htm。,充分挖掘县乡消费潜力。这些政策高度重视扩大内需与消费增长的重要性,旨在引导居民充分释放消费潜力,强调消费对畅通国内大循环与经济增长的关键作用。

目前,中国消费不平等程度高于收入不平等程度[1]。2015—2020 年美国最终消费率的平均值为81.60%,英国为83.50%,巴西为84.27%,俄罗斯为70.17%[2]。然而,2021 年,中国最终消费率为54.5%③消费市场提质扩容流通方式创新发展——党的十八大以来经济社会发展成就系列报告之七,http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202209/t20220922_1888593.html。,仅比2012 年提高3.4 个百分点,由此可见,中国的最终消费率处于偏低水平。农业转移人口仍是中国规模较为庞大的群体之一,释放农业转移人口蕴藏的消费潜力,有助于扩大消费,进一步增强消费后劲。2021 年,全国农民工总量29251 万人,本地农民工12079 万人,外出农民工17172 万人④2021 年全国农民工总量29251 万人比上年增长2.4%,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734949041658294818&wfr=spider&for=pc。;2021 年中国常住人口城镇化率达到64.72%,户籍人口城镇化率提高到46.7%⑤我国着力推进农业转移人口市民化,http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/17/content_5679597.htm。。但是,中国农村居民低消费、高储蓄的现实与农村劳动力的大规模流动现象并存[3]。《2021 年居民收入和消费支出情况》表明⑥2021 年居民收入和消费支出情况,http://www.gov.cn/shuju/2022-01/17/content_5668748.htm。,中国城镇居民人均消费支出30307 元,农村居民人均消费支出15916元,两者相差高达14391 元,但是农村居民消费支出增长幅度及收入增长幅度均超过城镇居民。由此可见,农业转移人口具有不容小觑的消费潜力,市民化始终是释放农业转移人口消费需求,拉动经济增长的关键举措,促进更多的农业转移人口市民化,是扩大内需的重要一环。

市民化对农业转移人口家庭不同分位点的消费水平的影响如何?市民化如何影响农业转移人口家庭的生存型消费与发展享受型消费?是否可以促进消费结构升级?深入研究这些问题有利于充分发挥市民化对扩大内需的加速作用。

本文的边际贡献主要体现在以下三点:第一,在构建新发展格局与建设全国统一大市场的背景下,讨论市民化对消费水平、消费结构的影响,为扩大内需政策提供了微观基础的思路,为“分人群”有序推进市民化提供策略参考;第二,为理解市民化与农业转移人口家庭消费的关系提供了新视角,从纳入市民化方式与市民化时间的角度,为厘清农业转移人口市民化的家庭消费效应提供了实证依据;第三,更加准确地估计了农业转移人口的家庭消费效应,从市民化的视角展示了其对不同消费基础的农业转移人口家庭消费水平与消费结构的影响差异,对文献作了有益补充。

二、文献综述与研究假设

本文同两支文献直接相关,第一支文献从总量视角研究市民化对消费水平的影响,第二支文献从结构视角研究市民化对消费结构的影响。

市民化可以提高农业转移人口家庭的消费水平。首先,加快市民化进程不仅是实现新型城镇化的主要路径之一[4],也是提振消费需求的重要途径。但是,农业转移人口的生活水平没有达到城市水平,他们也没有普遍融入城市社会[5]。而农业转移人口是中国规模较为庞大的群体之一,释放其蕴藏的消费潜力,有助于扩大消费群体与促进消费需求。研究表明,市民化意愿对增长消费需求的效果显著,若有转户意愿,消费水平则会提升2.6%~5.1%[6],而农业转移人口市民化后平均能够扩大家庭17.05%的消费需求,主要是通过收入的增加扩大其消费需求[7],但是高收入的农业转移人口群体较少,收入整体偏低[8],而随着收入水平的不断提高,消费愈发不受牵制,对经济的拉动作用也越强[9],而大规模的农业转移人口具有较大的收入增长空间。其次,程杰和尹熙[10]估计了市民化的消费拉动作用,若是市民化能够实现与城镇本地居民相似的消费弹性,到2030 年所能带动的消费增量约8 万亿元。不仅如此,若是健康快速推进农业转移人口市民化的进程,2035 年全部实现农业转移人口市民化,对稳定总需求具有关键的保障作用,可拉动内需增长约2.01 个百分点[11]。

据此,本文提出以下研究假设。

假设1:市民化有利于提升家庭年消费总额,促进农业转移人口家庭消费水平的提升。

假设2:市民化主要是通过收入的增加提升农业转移人口家庭的消费水平,改善其消费结构。

市民化影响农业转移人口家庭的消费结构。月收入对农民工市民化意愿存在正向影响[12],农业转移人口在迁居城镇之后,经济收入水平可能有所提高,收入来源可能会多元化,消费偏好也会深受其他消费者的影响,会随着其他消费者消费结构的变化而变化[13]。农业转移人口在迁居城镇之后,其消费观念、消费文化会被城镇居民所影响。研究也表明,市民化有利于改善消费结构,市民化水平的提高可以促进发展和享受型消费支出的占比[14]。

据此,本文提出以下研究假设。

假设3:市民化有利于提升农业转移人口家庭的生存型消费。

假设4:市民化有利于提升农业转移人口家庭的发展享受型消费。

假设5:市民化有利于促进农业转移人口家庭的消费结构升级。

总体而言,农业转移人口市民化的家庭消费效应研究较多,但这些研究较少厘清市民化与消费结构之间的关系,忽视了对处于不同消费基础农业转移人口家庭的影响差异。不同于现有研究,本文基于2013 年与2018 年中国家庭收入调查(CHIP)数据,运用最小二乘法(OLS)与分位数回归,检验了市民化对农业转移人口家庭消费水平的影响,深入探讨了市民化与农业转移人口家庭消费结构的关系。在此基础上,针对不同收入层次、市民化方式以及市民化时间进行异质性分析。

三、数据、变量与实证策略

(一)数据来源

鉴于数据的可得性,本文以中国社会科学院组织的“2013 年和2018 年中国家庭收入项目(Chinese Household Income Project,CHIP)调查数据”为研究样本。在处理数据时,将个人和家庭两个层面的数据进行了合并处理,只保留农业户口样本与经历“农转非”的非农业户口样本,从调查样本剔除重要变量缺失的样本,并经过数据整理后,最终得到有效样本67521 份。

(二)变量说明与描述性统计

1.因变量

本文涉及的因变量为农业转移人口家庭消费水平与消费结构,以家庭年消费总额代表消费水平。消费支出分为八类,包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品和服务。在此基础上,借鉴向玉冰[15]、孔祥利与周晓峰[16]、朱雅玲等[17]的做法,将消费结构设置为生存型消费与发展享受型消费。其中生存型消费包括食品烟酒、衣着、居住的消费支出;发展享受型消费包括生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品和服务的消费支出;并采用发展享受型消费在家庭年消费总额中的占比来表示消费结构升级。

2.自变量

自变量为是否市民化,根据“您是否有过‘农转非’(农业户口转为非农业户口)的经历?”识别经历市民化的家庭,并分别赋值为1 和0。

3.控制变量

本文依据已有文献的参考,以及数据的可获得性,将控制变量设置为年龄、民族、性别、政治面貌、受教育程度、婚姻状态、家庭收入。表1、表2 详细介绍了本文所使用变量的定义、赋值说明以及描述性统计。

表1 变量的定义和赋值说明

(三)模型设定

下标i 代表第i 个个体;Inconsumei是农业转移人口家庭的消费水平、生存型消费、发展享受型消费的对数值;Citizenizationi是市民化的虚拟变量;X 代表一系列控制变量,具体包括年龄、民族、性别、政治面貌、受教育程度、婚姻状态、家庭收入;Provincei代表省份固定效应;Yeari代表年份固定效应;β1及βn表示回归系数,εi表示随机误差项。

四、基准回归

(一)市民化对农业转移人口消费水平、消费结构影响的OLS 估计

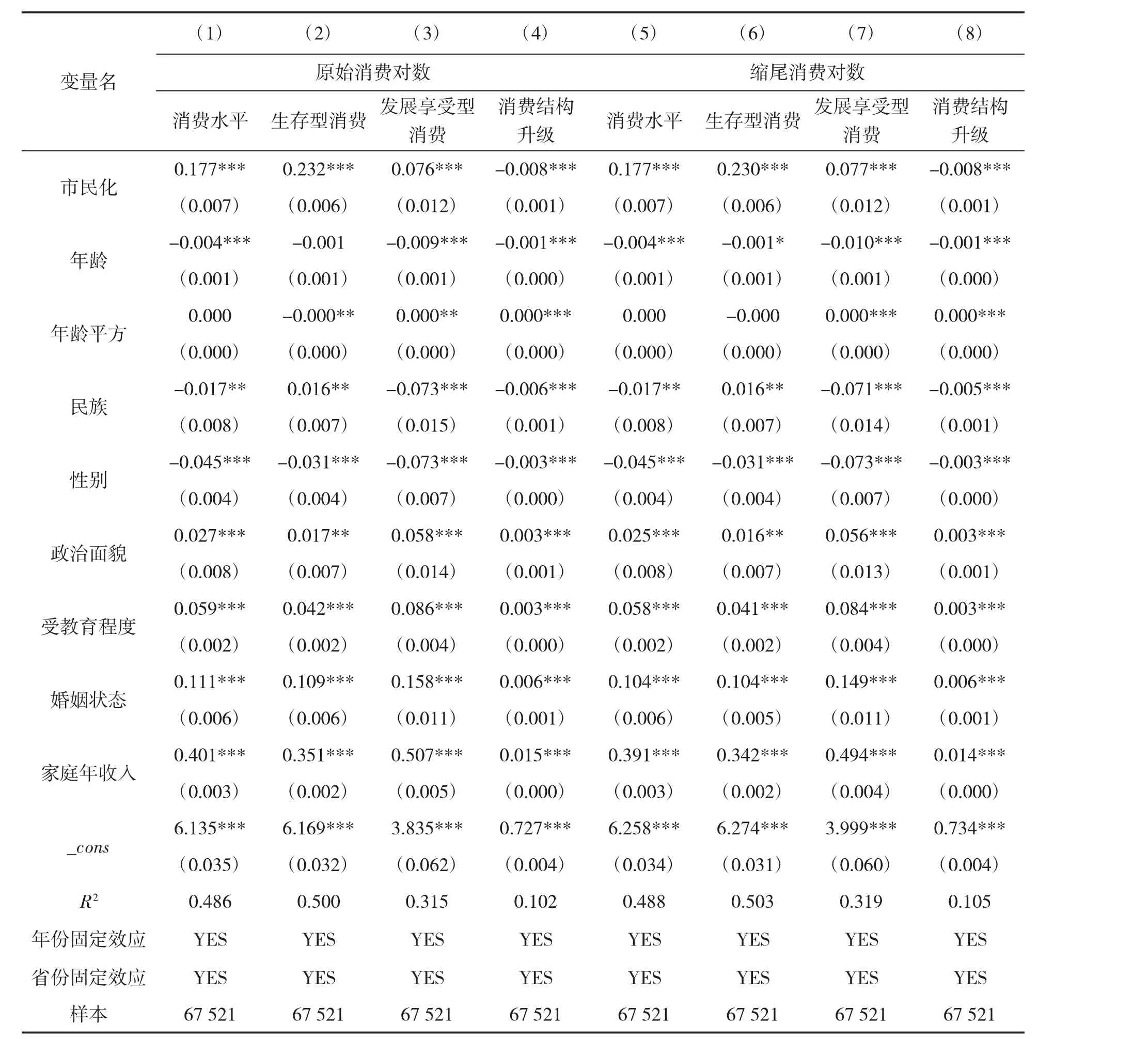

本文首先运用普通最小二乘回归法,得到基准回归结果,并采用了省份固定效应以及年份固定效应。表3 为市民化对农业转移人口家庭消费水平与消费结构的基准回归结果。

表3 市民化对农业转移人口家庭的消费水平、消费结构的基准回归结果

结果显示,无论是采用原始消费对数,还是采用缩尾1%的消费对数,估计结果都呈现了一致的显著水平。本文主要关注缩尾1%处理的回归结果,在消费水平、生存型消费、发展享受型消费与消费结构升级的模型中,市民化的回归系数均在1%的水平下显著。由此,假设1、假设3、假设4 得到验证,实证结果与假设5 的预设相反,即市民化未能促进农业转移人口家庭消费结构升级。换言之,市民化可以显著提升农业转移人口家庭的消费水平,积极影响生存型消费与发展享受型消费,但市民化对消费结构升级存在显著为负的作用,这一结论与向国成和钟世虎[18]的结论产生了偏差。两类结果出现偏差的原因可能是由于经济发展不同阶段的消费趋势呈现差异,数据库所代表的年份不一致,识别方法上有差别,结论难免有差异。但整体而言,市民化促进了农业转移人口的消费水平,无论是生存型消费还是发展享受型消费,都存在显著为正的影响。

(二)市民化对农业转移人口消费水平、消费结构影响的分位数估计

为进一步探讨市民化对农业转移人口家庭消费水平与消费结构的影响,利用分位数回归估计市民化对农业转移人口家庭消费支出各分位点的影响参数,分别对消费的10%、25%、50%、75%、90%的分位数进行回归,观察市民化对农业转移人口家庭消费在不同分位点上影响的差异,见表4。

表4 市民化对不同消费基础的农业转移人口家庭的消费水平的分位数回归结果

从消费水平上看,市民化对家庭年消费总额的分位数回归结果显示,市民化的估计系数在所有分位点上都显著为正,且均在1%的水平下显著。这意味着,无论是低消费水平的农业转移人口家庭,还是高消费水平的农业转移人口家庭,亦或处于中等消费水平的农业转移人口家庭,市民化对其消费水平的影响均呈现了积极的结果。

从消费结构上看,在生存型消费的模型中,市民化对生存型消费在所有分位点上都显著为正,并不随消费支出的波动而变化,见表5。

表5 市民化对不同消费基础的农业转移人口家庭的生存型消费的分位数回归结果

而对于发展享受型消费而言,随着分位点的变化,市民化对农业转移人口家庭发展享受型消费的影响呈现波动趋势。如表6 所示,市民化的系数各个分位点均通过显著性检验,但0.10 分位点与0.25 分位点,仅在5%水平下显著。

表6 市民化对不同消费基础的农业转移人口家庭的发展享受型消费的分位数回归结果

首先,本文给予的解释是,0.10 分位点与0.25 分位点消费基础的农业转移人口家庭在市民化之后,通过就业等途径获得了工资性收入的增长,或是通过征地补偿等方式增加了家庭财富,从而在短期内为改善生活水平促进了发展享受型消费,但改善程度较小。对于0.10 分位点与0.25 分位点消费基础的农业转移人口家庭,其通过市民化途径增加了更多的储蓄,以期获得更高水平的消费,例如购房,所以市民化并未直接引起发展享受型消费的大幅度变动。其次,市民化的系数在0.50及以上的分位点的消费基础通过显著性检验,均在1%水平下显著,说明市民化对发展享受型消费的显著影响主要集中在中高消费人群中。可能的原因是,发展享受型消费水平较高的农业转移人口家庭,市民化会显著增加他们生活用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健等方面的消费支出,而发展享受型消费支出在他们本身的总消费中的占比可能较高,所以相比于其他分位点的农业转移人口家庭,市民化对其的边际贡献也随之增大。

由此可见,较低消费基础的农业转移人口家庭,仍有提升发展享受型消费的空间。

从消费结构升级上看,市民化虽然总体能促进农业转移人口家庭消费水平的提高和生存型消费、发展享受型消费的增加,但是并未能拉动农业转移人口家庭的消费升级,也没有促进各个分位点农业转移人口家庭的消费结构升级,见表7。本文的解释是,市民化虽然积极作用于农业转移人口家庭的消费水平与消费结构,但市民化对发展享受型消费的占比提升并未存在有利的影响。农业转移人口市民化之后需要面临的不确定因素增多,在市民化的过程中,农业转移人口产生了额外较高的市民化成本,市民化之后的收入不确定性、就业不确定性以及住房压力导致农业转移人口家庭不敢放心消费,增强了其预防性储蓄意识,未能进一步提升发展享受型消费的占比,助力消费结构升级。本文主要探讨市民化和消费水平与消费结构之间的关系,因此本文后续不再对消费结构升级作深入分析。

表7 市民化对不同消费基础的农业转移人口家庭的消费结构升级的分位数回归结果

(三)市民化对不同农业转移人口家庭消费类型的影响的Tobit 估计以及分位数估计

为进一步分析市民化对农业转移人口不同类型消费的影响,本文根据CHIP 数据提供的八种消费类型进行回归分析,表8 汇报了回归结果。由于八类消费的数据存在为0 的样本,数据的截断性明显,所以本文采用了Tobit 模型。

如表8 所示,市民化对农业转移人口家庭消费中的不同类别具有不同的影响效应,市民化对食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务等七类消费支出具有显著的影响,但对交通通信的消费支出不存在直接的影响,即市民化会增加农业转移人口在家庭食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品和服务的消费支出,而并不会直接作用于交通通信消费支出。可能的原因是,互联网的迅速发展,各种通信工具进入中国家庭,家庭本身对于此类产品与服务的消费趋向饱和。城市的迅速发展,缩短了城市之间的距离,“最多跑一次支出”以及打造“一小时经济圈”等政策,使得居民在交通通信方面更为便利,因此在促进其他消费类型的支出增加时,交通通信的支出反而并未呈现明显的提升。

根据前文得到的回归结果,本文进一步分析了市民化对不同消费基础的农业转移人口家庭的不同消费类型的影响差异,并对八类消费类型的数据进行缩尾1%处理,以便分位数回归时避免极端值的影响。如表9 所示。与前文回归结果基本一致,市民化对各个分位点消费基础的农业转移人口家庭的交通通信消费呈现了不显著或是负向影响结果。

表9 市民化对不同农业转移人口家庭消费基础的家庭的不同消费类型的分位数回归结果

在0.10 分位点上,市民化对食品烟酒、衣着与居住为代表的生存型消费存在着显著为正的影响,而随着消费需求的升级,市民化的影响也趋向微弱,对医疗保健与其他用品和服务消费并未产生直接的影响。本文采用的数据并未区分教育与文化娱乐,市民化对0.10 分位点的农业转移人口家庭的教育文化娱乐产生正向显著的影响,很大概率是由于中国家庭对子女教育的重视,让子女接受教育是中国家庭众多事务中的优先选择,众多农村父母“砸锅卖铁也要供孩子上学”亦是体现了中国家庭对子女教育的重视程度。因此,在市民化之后,会促进低消费水平的农业转移人口家庭的教育支出比例。

与之相反的是,处于0.90 分位点的农业转移人口家庭,市民化对其教育文化娱乐支出以及生活用品及服务支出所产生的影响程度均小于其他分位点的农业转移人口家庭。可能的原因是,0.90分位点消费水平的人群属于高消费人群,在经历市民化之前,其对于以上两类消费支出已经处于一个较高水平,所以市民化并未在1%水平下直接引起其教育文化娱乐消费以及生活用品及服务支出的大幅度变动。

五、稳健性检验

(一)模型替换法:Tobit 模型与PSM 模型+OLS 模型

首先,由于未经缩尾处理的消费水平与生存型消费、发展享受型消费数据存在为0 的样本,数据的截断性明显,所以本文采用了Tobit 模型,从而与基准回归中的原始消费数据进行比较。其次,为了剔除样本选择偏差,本文在倾向得分匹配法(PSM)模型的基础上利用最小二乘法(OLS)进行估计,见表10。结果显示,市民化对农业转移人口家庭消费水平与消费结构的影响确实存在,其结果是稳健的。

表10 稳健性检验:模型替换法

(二)变量缩尾处理:缩尾处理10%

为进一步检验回归结果的稳健性,本文对消费水平、生存型消费、发展享受型消费进行缩尾10%处理,以消除变量极端值影响,见表11。稳健性检验结果支持市民化对农业转移人口家庭的消费水平、生存型消费、发展享受型消费的积极影响作用,与前文结果保持一致。

表11 稳健性检验:缩尾处理10%

(三)调整被解释变量:平均消费倾向

本文使用家庭总消费除以家庭年收入来衡量平均总消费倾向,以同样的方法计算得到平均生存型消费倾向、平均发展享受型消费倾向,分别作为被解释变量;同时,通过家庭年收入与家庭年消费的差值除以家庭年收入得到家庭储蓄率,再次验证市民化对农业转移人口家庭消费水平的结果,见表12。稳健性检验结果均支持市民化对农业转移人口家庭的消费水平、生存型消费、发展享受型消费的积极影响作用,并且有利于降低家庭储蓄率,“储蓄过高、消费过低”的局面得到改观。长远来看,降低储蓄率促进消费后,更应该逐步改善收入分配格局。

表12 稳健性检验:调整被解释变量

(四)调整被解释变量:平均消费支出

为了避免单年消费数据的结果偏差,本文采用两年消费平均值作为被解释变量进行替换估计,结果如表13。市民化对消费水平、生存型消费以及发展享受型消费均呈现了显著为正的结果,与前文结果保持一致,充分证明本文结果是稳健的。

(五)区分样本:区分地区和年份样本

不同的样本对于所得到的结果具有不同的敏感性,尽管前文对模型采用了省份固定效应和年份固定效应,但为了进一步排除不同样本的影响,本文参考前人做法,将样本划分为东部、中部、西部地区①根据国家统计局的区域划分标准,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11 省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8 省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12 省(区、市)。三组样本[19-20],以及2013 年与2018 年两组样本,见表14 与表15。结果显示,无论是经济发展水平较高的东部地区,还是经济发展相对落后的西部地区,以及在不同的年份样本中,市民化对农业转移人口家庭的消费水平与消费结构均呈现了显著的影响,且均在1%水平下显著,结果具有稳健性。

表15 稳健性检验:区分年份样本

六、机制检验

(一)农业转移人口的收入效应

收入水平是影响居民消费水平的主要因素[21]。研究表明,工资性收入和经营净收入对生存型消费的影响较大,而财产性收入和转移性收入对以医疗保健、交通通信等为代表的发展型消费亦有显著正向的影响[22]。

按照收入的来源,CHIP 数据的收入可分为工资性收入、经营净收入、转移净收入、财产净收入。在证实了市民化对农业转移人口家庭消费水平、生存型消费与发展享受型消费具有促进作用的基础上,本文采用因果逐步回归法检验农业转移人口家庭收入的机制作用,具体步骤为:第一步,将市民化与消费水平、生存型消费、发展享受型消费分别进行回归;第二步,将中介变量“工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入”分别与消费水平、生存型消费、发展享受型消费进行回归;第三步,加入中介变量后,进行市民化对消费水平、生存型消费、发展享受型消费的回归,检验回归系数的显著性。

农业转移人口市民化之后在城镇从事劳动或是进行规模经营,会获得更高的收入以及多元化收入来源。本文以四类收入为中介变量,估计工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入在市民化与消费水平、消费结构之间的中介效应。

表16 至表19 为四类收入在市民化与消费水平、消费结构之间的中介效应结果。市民化可以有效提升农业转移人口家庭的消费水平、生存型消费与发展享受型消费,在加入中介变量后市民化对三个自变量的回归模型中均呈现显著性,说明存在中介效应。工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入均存在部分中介效应。其中,工资性收入、财产性净收入的中介效应为正向影响,而经营净收入、转移净收入的中介效应为负向影响,且经营净收入在市民化与发展享受型消费模型的中介效应为正向影响。经营净收入在市民化与家庭消费水平、生存型消费之间的作用机制不是中介效应,而有可能是遮掩效应,这需要进一步分析。

表16 影响机制:工资性收入(逐步回归法)

表17 影响机制:经营净收入(逐步回归法)

表18 影响机制:财产净收入(逐步回归法)

表19 影响机制:转移净收入(逐步回归法)

综合而言,收入能较好地解释市民化与农业转移人口消费水平与消费结构之间的关系。因此,假设2 得到部分验证。

本文基于逐步回归的分析结果,继而又采用了Bootstrap 方法进行中介效应检验,见表20,检验结果与上述发现一致。另外,本文同时采用了Sobel 法进行检验,与上述结果一致。因此,假设2得到验证。

表20 工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入的Bootstrap 检验结果

七、异质性分析

(一)不同收入层次

借鉴张萍和周倩如[23]的做法,将收入分为三个层次,分别为低收入组(小于5 万元)、中收入组(5~10 万元)以及高收入组(大于10 万元),如表21 所示,市民化对消费水平与生存型消费的影响并未存在明显的异质性,而在发展享受型消费样本中,呈现了U 型的影响趋势。具体而言,市民化对中等收入家庭的发展享受型消费并未呈现直接的显著作用,可能的原因是中等收入群体的家庭负担不断加重[24]。因此,家庭负担过重成为抑制中等收入群体增加发展享受型消费的重要原因,而市民化并未直接改善这样的局面。

表21 异质性分析:不同收入层次

(二)不同市民化方式与时间

本文在农业转移人口市民化的样本中,进一步分析市民化时间与市民化方式对其消费水平与消费结构的影响。首先,借鉴张可云和王洋志[25]的做法,基于数据的可获得性,将“土地被征用(土地换户籍)”的市民化方式识别为被动市民化,赋值为1,将“上学、工作、随父母转移、购房、婚姻”归类为主动市民化,赋值为0,并剔除回答为“其他”的样本,从而进行市民化方式的异质性分析。其次,本文将市民化时间赋值为1~5,分别是5 年以下=1,5—10 年(不含)=2,10—15 年(不含)=3,15—20 年(不含)=4,20 年及以上=5,从而进行市民化时间的相关分析。

如表22 所示,以土地被征用为主的被动市民化仅会促进消费水平以及生存型消费的提升,而对发展享受型消费并未呈现显著为正的结果。发展享受型消费更容易受到外来冲击的影响,土地被征用之后,农业转移人口家庭可能会在短期内面临就业不确定等问题,这些不稳定的因素会导致农业转移人口家庭在市民化之后处于“不敢消费”的状态。相反,市民化时间的增加,有利于促进农业转移人口家庭的发展享受型消费。

表22 异质性分析:不同市民化方式与时间

八、研究结论与政策建议

本文基于2013 年与2018 年中国家庭收入调查(CHIP)数据,检验了市民化对农业转移人口家庭消费水平的影响,深入探讨了市民化与农业转移人口家庭消费结构的关系。在此基础上,针对不同收入层次、市民化方式以及市民化时间进行异质性分析,本文的研究为厘清农业转移人口市民化的家庭消费效应提供了实证依据。本文主要得出以下结论:(一)市民化显著提升了农业转移人口家庭消费水平,显著促进了生存型消费和发展享受型消费;(二)市民化对消费结构升级作用不显著,且未直接作用于中收入群体的发展享受型消费;(三)家庭收入是市民化与农业转移人口家庭消费水平和消费结构之间的重要机制;(四)主动市民化对促进农业转移人口家庭的发展享受型消费的效果更为突出,市民化时间的不断增加有利于发展享受型消费的提升。

市民化不仅要从身份层面考虑,更要从“心理”层面实现农业转移人口的完全市民化,使其在就业、教育、医疗等方面缩小与城镇居民的差距,促进农业转移人口的市民化,是提升消费总量、优化消费结构、推动扩大内需以及建设全国统一大市场的重要路径之一。

释放农业转移人口消费潜力,以其作为扩大消费群体的主要动力,为扩大内需提供了新视角。基于以上实证研究结果,提出以下政策建议:第一,加快推进农业转移人口市民化的进程,首先推进“量”式市民化,提升农业转移人口市民化意愿,同时推进“质”式市民化,使其完全融入城镇;第二,重视中等收入群体的农业转移人口市民化,减轻其家庭负担,使其成为发展享受型消费的动力源泉,未来助力消费结构升级;第三,重视农业转移人口收入的增长空间,推进农业转移人口的职业教育发展,使其能够灵活就业,成为创业的新增群体;第四,重点推进主动市民化方式,避免被动市民化后因不确定因素增多而抑制消费。

——基于指数增长模型