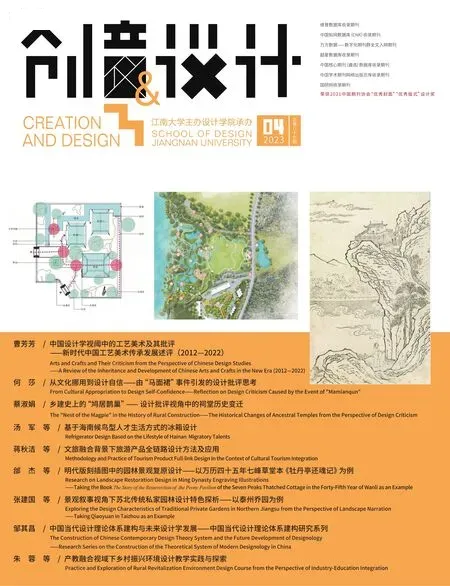

明代版刻插图中的园林景观复原设计

——以万历四十五年七峰草堂本《牡丹亭还魂记》为例

文/邰 杰,朱韦光(.江苏理工学院 创新设计研究院;.常州大学 美术与设计学院)

晚明时期的版刻插图艺术已达顶峰,为文字配图的艺术传统在当时极为兴盛,以徽派著名木刻家黄鸣岐为代表的徽州黄氏刻工,即受邀为刊于万历四十五年(1617年)武林(即指杭州)七峰草堂本的《牡丹亭还魂记》雕刻木版插图,此插图刊本是万历年间关于《牡丹亭》记载最早的刊本,共有版画插图40幅。后有臧懋循改雕虫馆刊本《新编绣像还魂记》,此刊本有所改减,内含插图35幅。最后一版为明代万历中期以后,唐氏书坊刊印的金陵文林阁刊本,内含插图10幅。万历年间共计3版,万历年后刊本也是众多,其中后人对于前两个刊本的插图翻刻较多,但画面都过于粗糙,如增加了细节刻画,却又少了人物神情与园林氛围的刻绘。将七峰草堂插图刊本与臧改本插图进行简要对比,可以看出七峰草堂刊本中的插图风格更为雅致,线条笔触精炼柔美且流畅灵活,画面整洁清爽,人物形象与景观风貌都被刻画得栩栩如生,跃然纸上。郑振铎、周芜等众多学者均认为此应归功于徽州刻工们工艺的细腻精湛,这使得后期七峰草堂刊本的插图被翻刻的最多,如晚明的周氏怀德堂本、清代的冰丝馆刊本以及民国的暖红室刻本等都据此翻刻插图[1],该版插图风格影响深远,堪称版刻插图的绘刻经典之一。

图1 第六出《怅眺》

一、版刻插图中“园林图像”二维向度的建构原理

1.1 版刻插图的园林艺术“主体性”

明代古籍尤其是俗文学的戏曲文本版刻插图的刻绘,事实上,深受彼时造园艺术浪潮的影响,譬如在画面制作上即减少对故事情节的描绘,增加对山水景物的刻绘。因此,当我们今日精读这些木刻版画之时,除了经典的人物形象刻画,更值得关注的是明代画师刻工是如何巧妙地刻画园林元素以及营造园林氛围的。而且,明清两代已进入古典园林营造的鼎盛时期,木刻版画瞬即映射了这一盛况,树木、山石、人物、建筑等元素在画中组合巧妙,极具景观艺术美感,凸显了当时画家与刻工们高超的空间布局营造与景物搭配的能力。明清时期的版刻插图中大都会刻画丰富多彩的园林景观世界,而且依据故事情节的跌宕起伏,所采用的景观元素也会有所不同,譬如抽芽的柳树、绽放的梅花、涟漪的池面,一山一石、一花一树等都有所指代的意象。当然,画中人物的相聚总不可能只现于风景之中,因此,建筑的描绘是必不可少的,而古典园林中的建筑大都是亭台楼阁[2]。

相比于其它园林元素的刻画,建筑的刻画是最难的,难就难在对比例尺度的把握,以及线条须规整细腻,这也是对刻工技术水平的考验,从其侧面能够展现出刻工精湛的木刻技艺。其实不难发现,众多古籍版刻插图所营造描绘的园林景象,恰恰可以成为古人造园活动的参考图像资料,即“园林图像” 就是一种 “明清造园设计图册”[3]。因为古人造园绝不是凭空想象,具有丰富造园经验者也会求助于形象具体的园林图像资料,而传统的木刻版画则再合适不过了。将版画中的虚拟景观变成现实世界中的真实景观,需要画家、木刻家、工匠们彼此之间相互配合,依画刻图、依图建构,因此,他们也可算作当时古典园林营造的参与者与创造者。珍贵的古籍版刻插图中的园林图像资料,在现代,无论是对古典园林的复原,还是现代园林的设计建造,均可起到宝贵的指导与参考作用。而且,对古典园林版刻插图的景观复原过程,也是对其营造手段与设计技法的一个系统还原的过程,传统园林图像复原的设计学价值即在于再现古典园林的结构性造园精髓与指导现代园林景观的文脉传承性设计。

1.2 空间建构的设计表达“套路化”

回看七峰草堂插图刊本 《牡丹亭还魂记》中的园林景观图像,多以山石树木、行云流水、亭台楼阁为主,特别是太湖石的运用,自身凭借“透、露、皱、瘦”的四大特点,其外表呈现的怀旧感与沧桑感,特别适用于古典园林的氛围营造,这恰恰体现了太湖石在传统造园中的重要构景作用。以上园林景物都是营造古典园林景象的经典元素,木刻家对其表现刻画亦非常精致,同时对于元素之间的组合搭配与空间布局变化,也驾驭得非常娴熟,恰好使得画面人物可以完美的穿插其中[4]。古人绘画的大忌即不可将画面布置得过满,因此,会采用“空”“虚”“留白”的画面处理技巧,清代方世庶在《天慵庵笔记》中写道:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造景,以手运心,此虚境也”。在七峰草堂《牡丹亭还魂记》插图刊本中也不难发现,近景详尽刻画,远景多以水纹、云纹等阻隔进行模糊处理,或者远处山体轮廓以简笔勾画作背景,来突出近景主体,从而增强二维版画的空间感。例如第六出《怅眺》(见图1)、第十三出《诀谒》(见图2)等插图中远处虚化、简单勾勒的山体、云纹以及村落,均为突出前景而作。因此,自然山体与云纹在图像中一般均作为画面背景。同样,“留白”的处理手法,所取得的效果大体同上,这使得版画的画面干净整洁,主体景物更加突出,例如第十出《惊梦》插图(见图3),梦境中的画面采用大面积留白的表现手法,一是强化了对于虚幻场景的表达;二是突出了场景中的景观元素表达,例如画面出现的太湖石。还有第十二出《寻梦》插图(见图4)等,都是以空白的背景作为衬托,突显前景对于太湖石、假山景石、柳树花草、亭台栏杆等园林场景的刻画。

图2 第十三出《诀谒》

图4 第十二出《寻梦》

图5 第十四出《写真》

留白与虚实处理都为画面增添了不少神秘感,增强了读者对于古典园林景象的探索欲,空白之外的、虚景之外的景象,能够为我们增添了无限遐想,这种未知的“景观悬念”的存在,却是版画画面完整景象表现与增加探索园林趣味性之间的关键所在,这种在版画上的二维画面形式感、构成感、程式感的表现技法,一种存在于画面上的“幻想”以及空白中的世界,却可以在图像复原中真实地体现出来,并能真正的建造出来[4]。因此,这就需要设计性、创造性的复原,而不仅是单纯地临摹式、仿制般的复原。除此之外,古典园林中的建筑主体,在二维版画当中,画工为了不使画面过于僵硬呆板,亭台楼阁多以局部刻画,所刻画的建筑局部以平面构图为原则,多存在于版画的一角或者某一边[2],在《牡丹亭》木刻插图当中,如图3、4所示,确实很难看见完整的亭台楼阁,但画面构图却极其和谐,且灵巧生动,这是画工高超的画面构成技巧所为,不仅刻画技艺高超,对于画面的构成技法也深有学问,颇有讲究,这亦绝不是偷工减料所为。但在对其进行园林场景图像复原的时候,必然是要复原完整的建筑构造,这就需要对明清时期的建筑风格与样式有所了解,并从局部的建筑版画中寻找线索,方能接近准确地复原出建筑形态,否则整体的园林场景复原效果将会大打折扣。

二、七峰草堂刊本《牡丹亭还魂记》的概念性景观复原设计

2.1 场景复原的图式表达

以尊重原图的想象性复原、设计性复原作为基本原则,恰当性复原作为目的,精确性复原作为目标,通过SketchUp三维绘图设计软件,对七峰草堂版插图刊本中的部分经典传统园林景观图像(图1~10)进行关联性、比照式复原,藉以现代制图学中的焦点透视法(两点透视、三点透视等)、画法几何中的平面图等多种表达方式,以更加真实地再现明代的古典园林景观画面,亦可再现传奇爱情故事戏剧性的经典场景。

复原①:“色彩明快”(图11~14)——七峰草堂插图刊本第十出经典画面《惊梦》中,显见的古代发生爱情故事的经典场所即“后花园”的传统园林景象。竖向抬升的建筑,依着台阶进入通廊与房间,充分体现空间造园的层次感。而由白墙所围合的空间,点缀奇花异木,花木掩映,被遮掩的建筑亦体现了后花园与内部建筑的私密性,烘托出“静”“雅”的园林氛围,突出“小园静观”的特点。

复原②:“色调灰暗”(见图15~18)——《惊梦》之后醒来的第十二出《寻梦》,配合第十八出《诊祟》(见图6),由于此两出在故事情节发展线上有所联系,故而相结合进行景观场景的概念复原。与复原①相比较,两者同样都是插图刊本中最经典的场景,造景元素运用、园林空间结构、景观美学造型等关键性设计评价指标几乎不变,而这也正是古代造园的常规物象选取。然而,此处更多的是组合搭配、元素形态、表现色彩的改变,会随着指代的景观意向与描述的故事氛围变化而变化。

图6 第十八出《诊祟》

复原③:“亮色点缀”(图19~22)——以上复原①和复原②的概念场景复原主要是围绕杜丽娘形象展开的,因此,此处的复原便以柳梦梅为对象,将版刻插图第二十四出 《拾画》(见图7)与第二十六出《玩真》(见图8)进行关联性的场景组构,而此两出在历代戏曲表演上亦是共同演出的。除此之外,二十四出的柳梦梅《拾画》与十四出的杜丽娘《写真》(见图5)即形成前后呼应,故而对第二十四出与第二十六出相结合进行复原设计也就更具有 “景观叙事”的戏曲文本性意义。

图7 第二十四出《拾画》

图8 第二十六出《玩真》

复原④:“色彩缤纷”(见图23~26)——针对插图第二十八出《幽媾》(见图10)进行景观场景的概念复原设计,此出是继第二十七出《魂游》(见图9)之后,柳梦梅与杜丽娘二人在戏曲文本的“现实世界”当中的第一次相遇。

图9 第二十七出《魂游》

图10 第二十八出《幽媾》

由于论述篇幅有限,笔者只针对以上插图中的“园林图像”进行概念性复原设计,遵从“以画复原”的设计方法原理,并尽可能说明园林复原过程中可能存在的问题[5],所要强调的是,这里的“复原”并不是严格意义上的、一一对应、严丝合缝地精确复原,而是在还原戏曲故事的背景之后,以客观对象为主、主观思想为辅,概念性的、想象性的、适当性的“设计复原”,换言之,这种现代性设计转化能力即要求“真正的传承与创新应该抽离了传统元素中一些具象的东西形成某种内在精神”[6]。因此,在原版刻插图画面的基础上,设计完整的建筑构造与围墙结构,并适当地补充树石花草,并结合现代人体工程学与园林设计图集规范,尽可能精确地复原园林图像中的空间尺度。而且,原版刻插图中的园林图像并不完整,图像之外的画面则需要通过“设计”与“想象”,来进一步的补充与扩展相似或相同的园林景观设计语言——这就是基于版刻插图中 “园林图像”二维向度的建构原理,进行彼时园林景观场景完整性“复刻”的关键设计方法——以便从各个角度都能呈现出完整的园林景象。而这与萧国鸿、颜鸿森在 《古中国书籍插图之机构》(Mechanisms in Ancient Chinese Books with Illustrations)中提出的“复原设计法”是不谋而合的,即将研究史料的文字说明与图画表示所得到的特定知识与发散构想、收敛转化为复原设计的构造特性与设计限制,并据此合成出符合史料记载与当代工艺水平的可行设计[7]。

2.2 景观色彩的复原隐喻

在本次七峰草堂本 《牡丹亭还魂记》的园林景观复原设计中,极为关注“色彩隐喻”与“文学情节”的关联性一一对应,譬如第十出《惊梦》与第十二出《寻梦》中的两幅版刻插图所代表的含义正是“梦境”与“现实”的碰撞,为了进行对比,亦将《惊梦》中梦中场景的太湖石“搬到”了现实场景当中,这里考虑放置轮廓柔和的太湖石,在复原设计中亦结合周边环境中形态优美、色彩亮丽的树木花草,以此烘托梦中的美好画面,详见复原①“色彩明快”中的图11~14。

图11 场景复原效果

图12 复原立面

图13 复原鸟瞰

图14 复原平面分析

然而,回到第十二出《寻梦》当中真正的“现实世界”,则选用边线坚硬且如同骷髅鬼魅般的太湖石造型,以及张牙舞爪的柳树形态来表达现实封建社会对于爱情自由的残酷压迫,以暗喻的景观艺术修辞手法,创新性地对园林图像进行特定意指的场景复原。因此,场景整体色调上偏灰暗,不乏几棵枯树点缀其中,详见复原②“色调灰暗”中的图15~17,这在情感表达上亦与 第十八出《诊祟》是相吻合的。因前出梦中相会之后寻梦未果,杜丽娘便相思成病、日渐消瘦,后赶紧将自己春容描绘,望相思之人终有一天能拾得其画像,随后正如第十八出 《诊祟》中杜丽娘所云:“我自春游一梦,卧病至今。不疼不痒,如痴如醉。知他怎生?”其丫鬟则劝她梦中之事,想他则甚,而杜丽娘并不听劝,最终在苦思中遗憾死去。因此,将第十二出《寻梦》与第十八出《诊祟》相结合进行复原的意义,主要就在于考量了戏曲故事的连续性,从而对版刻插图进行了场景关联、有机组构的整合性复原设计。

图15 场景复原效果1

图16 场景复原效果2

图17 复原鸟瞰

图18 复原平面分析

果真,在杜丽娘死后3年,柳梦梅一天在园中散步拾得其画像(即第二十四出《拾画》)之后,回到室中赏画(即第二十六出《玩真》),柳梦梅因画生情,画中人物的面孔又似于其梦中所见,且柳杜二人在感情深挚、用情专一方面亦是如此的一致。由之,笔者在对这两出版刻插图的关联性组构式复原设计中,尤为注重焕发生机盎然的绿植、潺潺流动的小溪等景观氛围的“想象性”营造,详见复原③“亮色点缀”中的图19~21,以传递出戏曲文本与版刻插图中所指代的那一份难能可贵、超过生死界限的世间真情,此亦为之后的柳杜二人在戏曲“现实世界”中的相遇做了铺垫。

图19 场景复原效果1

图20 场景复原效果2

图21 复原鸟瞰

图22 复原平面分析

终于,在第二十八出《幽媾》中,柳梦梅用自己的真情呼唤,让杜丽娘得到灵魂感应,死后复生,且肉身不坏,因而柳杜二人又极其难得、梦幻般超现实地在戏曲“现实世界”中,位于后花园进行了首次幽会。这种超越时空界限、美好团圆相遇的戏曲场景复原设计,那又怎能少得春意盎然的绿植,尤其是粉艳盛开的桃花来衬托呢?详见复原④“色彩缤纷”中的图23~24,复原图中的白墙黛瓦与万紫千红的强烈色彩对比,亦暗喻了对富含情感维度美好生活的无限向往。

图23 场景复原效果

图24 复原鸟瞰

图25 复原平面分析

图26 流线功能分析

三、结语

为了充分表达万历四十五年七峰草堂本《牡丹亭还魂记》版刻插图中的园林图像所呈现的整体景观空间结构,笔者也高度重视复原平面图分析、流线功能分析简图等理性设计图式的绘制,即强调其在园林景观复原设计研究中的解析功能,如图14、18、22、25、26所示,此研究方法将一方面能够完成从“园林版画”到“设计制图”的转换,另一方面又可为当下景观设计创作如何对传统经典园林图像进行“抽象传承”与“转译设计”,恰当地提供了一种“设计工具”式的介入路径。

而且,本次《牡丹亭还魂记》中的“园林图像”景观复原的概念性设计表达,选择的是一种装饰简化式、概念景观式的景观复原技术路径,并未呈现表达过于复杂的装饰性构件元素,而这也恰恰与明代“简素古朴、足以发思古之幽情的洒脱而天然” 的民间性造园艺术设计风格相暗合。必须说明的是,本次所复原的园林类型亦仅仅是中国传统园林艺术的一种“子类型”与“地域园林”而已,正如日本著名汉学家后藤朝太郎1928年在北京为其 《中国的风景与庭园》所撰“序”中所言:“实地考察中国南北各地庭园,由浅入深,了解至详,其间雄伟者有之,温婉者有之,清丽者有之,风格各异,绝无雷同。”而且,后藤朝太郎在“文人化的庭园” 一章中时也更为深入地阐释了中国园林的异彩纷呈之艺术表现形态与功用特质:“中国实在太大,即便庭园业界也有各种各样奇拔的设计存在。中国庭园很会利用自然水流,水边栽有杨柳,有水鸟,有废弃扁舟独自横的野趣,有露台,有石凳,有盆栽若干,房檐下置放可供饮茶之用的茶几一二,各种设施齐备。背景或借景为江边的芦荻,鸟雀南飞,满目天然的景趣,主人的茅庐就设在近旁,说是茅庐,其实都是相当大的建筑。无论春夏秋冬,都尽可在园中邀友设宴,开诗会,读古书,赏古画,风雅之至,展现一幅与元代画家倪云林的山水画完全一样的情景,几乎可以说是现代版的文人田园生活。”[8]

另外,由于园林物质本体历史承载的脆弱与战争动乱的毁灭性摧残,历代园林实景往往难逃灰飞烟灭的厄运,极少数古典园林得以艰难流存却并非原貌的保存至今。然而,古籍版刻插图中刻绘记载的“园林图像”即得益于木刻刊印技术,才使得现代人们能够有机会欣赏较为“客观亦真实”的古代造园景象,其中造园技法的精湛、物象意境的营造以及深蕴的历史地域文化与传统艺术文化等,都值得今人揣摩学习与深度感悟这些古人设计智慧的结晶。因此,对古籍版刻插图中“园林图像” 的概念性设计复原也就呈现出其特有的设计价值与文化意义,它就是对中国传统文化与历史记忆的经典性再现与创新性传承。