两种入路开放复位内固定股骨头骨折比较

杨承源,朱旭,刘乃澄,高懋峰,施卫东,王振恒

(苏州大学附属第一医院骨科,江苏苏州 215006)

股骨头骨折也称Pipkin 骨折,好发于年轻患者,临床发生率较低。受伤机制为间接暴力,多为高能量的创伤,常合并髋关节脱位,也可单独发生[1]。Pipkin[2]根据骨折块相对于圆韧带的位置以及是否合并股骨颈骨折或髋臼骨折,将其分为I、II、III、IV 型,即Pipkin 分型。临床上对于各个类型的股骨头骨折均建议行手术治疗。针对I、II 型股骨头骨折一般采用切开复位内固定的方式,常见的手术入路有Smith-Petersen(S-P)入路、外科脱位(Ganz)入路以及Kocher-Langenbeck(K-L)入路。目前临床上对于哪一种是最佳的手术入路仍存在争议,而争议的焦点主要在于哪一种手术入路对股骨头血供的影响最小以及手术并发症最少。本文旨在回顾性探讨Ganz入路与K-L 入路治疗Pipkin I、II 型股骨头骨折的临床疗效对比。

1 临床资料

1.1 一般资料

回顾性分析2017年4月—2022年2月于本院诊治的24 例股骨头骨折患者的临床资料,均为PipkinⅠ型或Ⅱ型股骨头骨折,受伤后6 h 内急诊入院,无其他严重合并伤,无既往患侧髋关节疾病史。根据医患沟通结果,12 例采用Ganz 入路,另外12 例采用K-L 入路。两组患者年龄、性别、损伤至手术时间的差异均无统计学意义(P>0.05)(表1)。该研究经苏州大学附属第一医院伦理委员会批准,所有患者及家属均签订知情同意书。

表1 两组患者临床影像资料比较Table 1 Comparison of clinical and imaging data between the two groups

1.2 手术方法

对于入院时合并髋关节后脱位者,于伤后6 h 内急诊在静脉麻醉下行闭合复位术(Allis 法)。所有患者均复位成功,术后予胫骨结节牵引,择期手术[3]。

Ganz 入路:取健侧卧位,以大转子为中心,做患髋外侧长约12 cm 切口,依次切开皮肤、皮下及阔筋膜张肌,内旋患肢,显露短外旋肌群,标记大粗隆截骨线,保证截骨厚度在1.5 cm,截骨后将截骨块联同附着的肌肉牵向前方,显露并切开前侧关节囊,屈曲、外展、外旋患肢,脱出股骨头及游离骨折块,直视下骨折复位满意后予Herbert 螺钉固定,复位髋关节,缝合关节囊,复位大粗隆截骨块并予螺钉固定,逐层缝合切口。

K-L 入路:取健侧卧位,做患髋后外侧长约12 cm 切口,依次切开皮肤、皮下及阔筋膜张肌,内旋患肢,显露短外旋肌群,切断部分短外旋肌群,保护股方肌和坐骨神经,显露并切开后侧关节囊,屈曲、内收、内旋患肢,脱出股骨头及游离骨折块,直视下骨折复位满意后予Herbert 螺钉固定,复位髋关节,缝合关节囊,重建短外旋肌群,逐层缝合切口。

术后处理:术后予抗炎、消肿、止痛、抗凝等处理,患髋行被动、主动屈伸功能锻炼及患肢的肌力锻炼,术后3 个月患肢开始逐步负重行走。

1.3 评价指标

记录围手术期资料,包括手术时间、切口长度、术中失血量、切口愈合。采用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)、Harris 评分评价功能恢复情况。行影像学检查,评估骨折复位质量(优为解剖复位;良为关节面移位<2 mm,关节面方向无改变;差为关节面移位≥2 mm,伴关节面方向改变)。采用Brooker 分级评估异位骨化[4],采用Ficat 分期评估股骨头坏死情况,采用Tonnis 分级评估髋关节骨关节炎的情况。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 临床结果

两组患者均顺利完成手术,术中无神经、血管损伤等严重并发症。Ganz 组手术时间和术中失血量均显著少于K-L 组(P<0.05),两组切口长度、切口愈合等级的差异均无统计学意义(P>0.05)。

所有患者均获随访,随访时间14~22 个月,平均(17.1±8.4)个月,术后随时间推移,两组VAS 评分显著减少(P<0.05),Harris 评分显著增加(P<0.05),相应时间点,两组VAS 评分的差异均无统计学意义(P>0.05)。术后1 个月Ganz 组Harris 评分显著优于K-L 组(P<0.05),术前及末次随访时,两组Harris 评分差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.2 影像评估

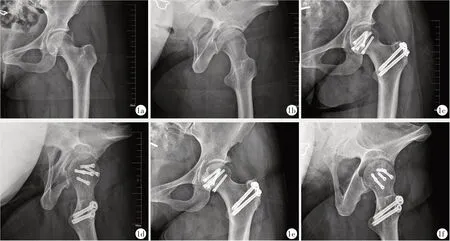

两组患者骨折复位质量的差异无统计学意义(P>0.05)。随访期间Ganz 组出现3 例异位骨化,K-L组出现2 例异位骨化。K-L 组在术后1年出现2 例股骨头坏死,Ganz 组未出现股骨头坏死者。末次随访时,两组Brooker 分级、Ficat 分期及Tonnis 分级的差异均无统计学意义(P>0.05)。典型病例影像见图1。

图1 患者,女,29 岁,左股骨头骨折,行经Ganz 入路治疗。1a,1b:左股骨头骨折伴脱位闭合复位术后正侧位X 线片见复位满意,关节腔可见游离骨片;1c,1d:左股骨头骨折切开复位内固定术后正侧位X 线片示骨折复位固定满意;1e,1f:末次随访正侧位X 线片示骨折愈合良好,髋关节周围可见轻度异位骨化,无股骨头坏死及骨性关节炎征象。Figure 1.A 29-year-old female underwent open reduction and internal fixation(ORIF)through Ganz approach for left femoral head fracture.1a,1b:After closed reduction,the X-ray showed satisfactory reduction of hip joint with a free bone fragment visible in the joint cavity.1c,1d:After ORIF,the X-ray showed satisfactory fracture reduction and implants in proper position.1e,1f:The X-ray last follow-up showed satisfactory fracture healing,with mild heterotopic ossification around the hip joint,and no signs of femoral head necrosis or osteoarthritis.

3 讨论

临床上股骨头骨折较少见,髋关节后脱位中有5%~15% 的患者合并股骨头骨折[2]。髋关节后脱位会导致后方血管和神经的卡压,应尽早解除以降低坐骨神经损伤以及远期股骨头坏死的风险,故建议在伤后6 h 内进行复位[5,6]。传统的K-L 入路有利于对髋关节后方结构进行探查,Epstein 等[7]建议通过后方入路暴露股骨头骨折,避免采取前方入路而进一步破坏股骨头前方的血供。但K-L 入路对股骨头骨折前方骨折块的暴露较为困难,术中为获得充分显露而极度内旋患肢可能加重股骨头血供的破坏[8]。Gautier 等[9]通过对24 具尸体髋关节动脉灌注发现,股骨头血供80% 来源于旋股内侧动脉深支,旋股外侧动脉很少参与股骨头血供。股骨头缺血性坏死与旋股内侧动脉深支的损伤密切相关,是影响股骨头骨折预后的重要因素[10]。因此,在治疗股骨头骨折时,对旋股内侧动脉深支的保护至关重要。

2001年,Ganz 教授[11]提出外科脱位技术,即Ganz 入路,该入路保留了髋关节后方结构的完整,进而保护了旋股内侧动脉深支。本研究中K-L 组随访出现2 例股骨头坏死,而Ganz 组未出现,考虑虽然K-L 入路术中注意保护股方肌,但术中再次进行髋关节后脱位,增加了旋股内侧动脉深支损伤的风险。本研究发现Ganz 入路较K-L 入路手术时间短、术中失血量少,考虑虽然Ganz 入路额外花费了截骨的时间,但Ganz 入路显露更充分,便于骨折的复位及固定,从而节约了手术时间。两组均有部分患者术后髋关节周围出现异位骨化,但均对髋关节功能无明显影响。

本研究使用Herbert 螺钉进行内固定,骨折固定牢靠,疗效满意。但考虑术后有患者出现股骨头坏死的情况,骨坏死吸收后会出现螺钉的暴露,势必会进一步损伤髋臼侧的软骨,加快创伤性关节炎的进展。因此,具有较高强度的可吸收螺钉在股骨头骨折的应用方面具有广阔的前景[12,13]。

综上所述,Ganz 入路治疗股骨头骨折疗效满意,术中可减少对股骨头血供的进一步破坏,在手术时间、术中失血量、术后髋关节功能恢复以及术后发生股骨头坏死等方面较K-L 入路具有一定的优势。