工具特征如何影响应急管理目标实现?

摘要:应急管理绩效的提升考验着政策工具选择之于目标实现的科学合理性。作为政策工具选择的根本原则,工具理性的核心在于根据每一项政策工具的基本特征,在特定的问题情境下发现治理手段对于实现既定目标的最佳条件,进而寻求适配性运用方式,最大程度地发挥工具绩效。基于地方政府新冠疫情防控案例的分析表明,政策工具的强制性有助于提升应急管理有效性,间接性促成了应急管理的社会化应对,自主性和可见性能够满足公共价值需求。同时,政策工具特征缺陷产生的效用偏差也可能导致政策合法性困境、工具与目标的背离、工具的“条件—效果”相悖性等问题。为此,应明确政策工具的适用性条件,避免单一性选择偏差,优化工具结构体系,提升应急管理工具的应用成效。

关键词:政策工具;工具特征;应急管理;工具理性;突发公共卫生事件

中图分类号:D035文献标识码:A文章编号:1008-7168(2023)06-0016-11

一、问题提出与文献综述

科学合理地选择政策工具是实现政策目标的根本保证,对于提升政府治理能力和政策执行绩效具有重要作用。党的二十大报告提出“要健全国家安全体系,提高公共安全治理水平”[1]。相较于其他政府治理领域,应急管理面对的是不确定性、冲突性、复合性更高的政策情境,因此政策工具要更加完整、灵活而高效[2],其设计、选择与应用状况已然成为有效应对突发事件的重要变量[3]。在当前防范卫生健康领域重大风险、加快推进健康中国建设的背景下,相关政策工具的选择就尤为重要。

作为从政策方案到政策目标的中介,政策工具既是实现政策目标的基本手段或方式,也是考察政府行为和治理能力的重要维度之一。然而,政策工具的选择并不是一个简单的、非此即彼的过程,而是受到多种因素的影响,经历了由传统思维、经验到理性的工具范式变迁,试图与极具复杂性和动态性的治理情境与政策环境相适应,并开始注重正式制度与非正式规则的结合。一些研究依据相关政策文本,运用政策文献量化方法分析突发公共卫生事件中政策工具的使用情况及其选择偏好。国内外学者的研究都表明,以公私合作、行政外包和市场参与为特征的政策工具普遍存在缺失和不足,而以政府强制力和权威为依托的政策工具往往备受青睐。

既有研究大多关注突发公共卫生事件中政策工具在静态层面的运用,却忽视了两个动态层面的具体问题。第一,政策工具是如何影响政策目标实现的?第二,政策工具之间怎样组合使用才能产生有利于目标实现的激励效应?一方面,每一项政策工具都有其特征、功能和适用条件,因而我们需要明确工具选择的标准和目标实现的条件;另一方面,不同类型的政策工具之间并不完全兼容,甚至存在摩擦和互斥,加之工具本身固有的缺陷,要求我们依据工具使用效果对其进行组合优化。概言之,在特定情境下选择恰当的政策工具,需要明确政策工具特征与效果之间的联系[4](p.51),以其预期效用是否趋向最大化作为政策工具取舍的根本标准[5](p.259)。这种严格遵循“目标—手段”原则进行政策工具选择的理念,体现的是工具理性的基本內涵。

工具理性是通过对外界事物的情况和他人行动的期待,并根据这种期待选择方式或者手段,以实现合乎理性的目的[6](p.56),体现的是“工具—效率”双重有效的一种理念。其基本假设在于,每一项政策工具都有其固有特征,不同类型的工具会塑造不同的政府管理行动,以特定的运行方式实现政策目标,并产生不同的政策效果。在马克斯·韦伯(Max Weber)看来,追求工具理性的行动者始终关注行动所指向的手段及其结果,并理性地衡量手段和目的的关系、目的和附带结果的关系[7](p.34)。当目的、手段和后果都被加以理性的思考和衡量时,才是工具合理性的行动。在这个意义上,政策工具是一种制度化、结构化的行动模式[8](p.26),政策工具本身的特征或属性决定了其使用方式,并实现了政策问题和政策目标之间的结构化连接。

需要说明的是,尽管在政策工具研究中,诸多学者不断充实和丰富着影响工具选择的因素及模型的研究,产生了修正主义、制度规范、公共选择、政策网络等多种学科视角,但工具论所提倡的工具之于目标的效率是诸多政策工具选择研究的基础。其体现的是政策工具的基本内涵,即伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)在《行政学之研究》中所提到的“政府如何才能以较高的效率和较低的成本完成工作”[9](p.62)。简言之,如何“低耗高效”地实现政策目标既反映了政府如何做的问题,也体现了工具理性的核心。而且,从政府以有限的资源实现既定目标的治理逻辑层面看,以行政效率为导向的技术合理性和工具合理性是政府充分发挥自身作用的重要目标和永恒价值追求[10]。在不考虑政策问题、行动者之间的关系和制度背景的前提下,政府治理工具绩效特征与政府治理目标之间的匹配问题始终是政策工具选择的核心[11](p.56)。虽然存在其他影响政策工具选择的变量,但对政策工具本身的关注不可或缺,这主要是因为构成公共政策过程的其他变量是难以消除工具变量的重要性的[12]。

综上,要实现既定的政策目标,必须基于工具理性原则寻求政府治理成本最低和目标实现程度最大的最佳结合点,明确工具选择的标准。在应急管理过程中,工具理性同样不可或缺,充当着突发公共事件应对处置的基本准则,并作为公共利益和价值实现的载体。为避免既有研究运用文本量化方法导致的静态分析缺陷和过度解读的风险,考察政府治理实践更须通过“经验性的实践”而非“教条式的设计”[13](p.32)。因此,本文基于工具理性研究视角,在分析突发公共卫生事件中政策工具基本特征的基础上,结合相关案例和调研访谈资料,探索工具选择之于政策目标实现的“条件—效果”逻辑,明晰突发公共卫生事件应对处置手段与应急管理目标的适配性条件,进而优化政策工具选择,夯实应对突发公共卫生事件的手段基础。

二、突发公共卫生事件中的政策工具分类及其特征

(一)突发公共卫生事件中的政策工具类型

政策工具选择的前提是在现有的政策工具箱中进行归类划分。迄今為止,尚缺乏一致性的工具分类方法和具体类型,但从政策工具的内涵看,政策工具的选择应致力于回应时代的公共问题,特别是要与具体公共政策背景和议题相匹配[14]。突发公共事件突发性、破坏性、复杂性程度的不断加深,对政府部门及其应对方式形成严峻挑战,对治理主体的应对处置手段提出了更高的要求。同时,在政府主导的前提下,需要充分发挥非政府组织的功能作用,企业、社会组织和公民等应有序参与突发公共事件治理,与政府实现优势互补和风险共担,形成多元主体协同应对格局。因此,在从政府管理到整体性治理变迁过程中,网络式社会自治组织开始与层级式行政管理机构并存。随着政府与非政府组织合作的界限被打破,不同主体间的良性互动进一步提升了社会整体应对突发公共卫生事件的韧性。

相应地,依托于逐渐发展的公民社会和强大的市场力量,政策工具的社会化特征逐步凸显,这些具有社会化特征的政策工具与传统的行政管理手段共同组成应对各类政策问题的工具箱。具体表现为,政府从依赖管制型工具到适度放权给市场和社会,借助非强制性政策工具搭建其他主体有序参与应急管理的平台,形成多元主体协同共治的网络结构。从深层次角度看,突发公共事件中的政策工具开始与多元治理主体结构逐步耦合,成为凝聚治理结构中各个主体的重要手段。

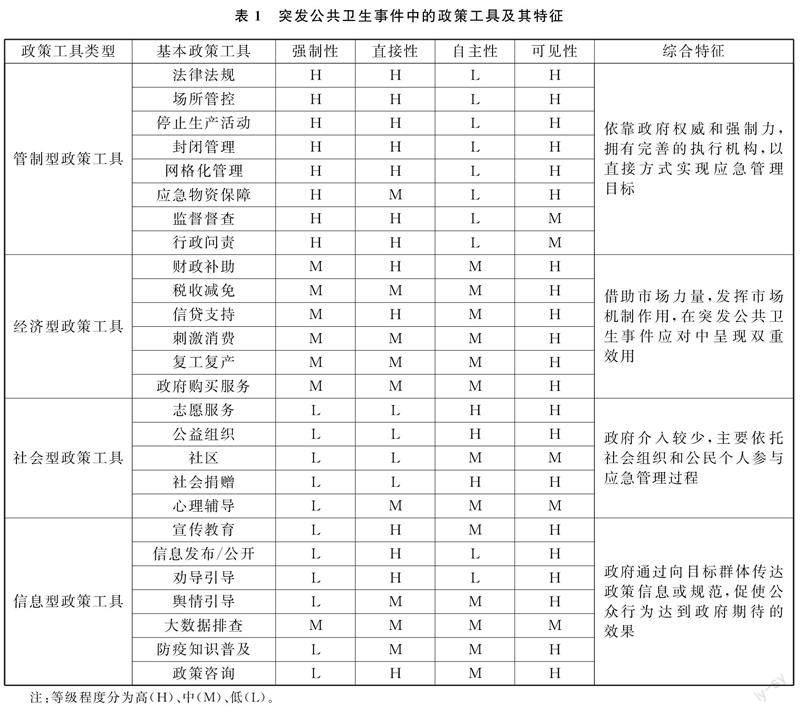

因此,将应急管理现代化发展和治理理论嵌入政策工具分类中,不仅能够窥探政府与市场、社会力量协同应对突发公共事件的运作机理,而且在客观上契合应急管理理念与体系的发展趋势。基于此,本文依据不同主体介入应急管理的程度,结合既有研究[15],将突发公共卫生事件中的政策工具分为管制型、经济型和社会型三类。其中,管制型工具包括法律法规实施、场所管控、网格化管理、物资保障、监督督查等;经济型工具涵盖财政补助、税收减免、刺激消费、补偿补贴等;社会型工具涉及社会组织、公益机构、社区、捐赠等。此外,基于信息在应急管理过程中有助于政府快速掌握事件发展情况、配置应急资源、科学决策的重要作用[16],加之信息沟通、传播、共享在应急管理各个环节中的关键作用,本文将信息型工具单独列为一类,具体包括宣传教育、信息发布/公开、舆情引导、防疫知识普及等。

(二)突发公共事件中政策工具的基本特征

政策工具一般具有强制性、直接性、自主性和可见性等特征。结合应急管理过程,强制性表现为政策工具对相关主体及其行为的限制程度[17],如居家隔离、交通管控、停止生产活动等的强制程度远高于社会捐赠、知识宣传等工具。直接性衡量的是获得授权的政府机构为实现应急管理目标而参与应对处置的程度。例如,政府在实施应急预案、对下级政府治理行为进行监督督查、公开疫情防控信息等领域介入较多,相应的政策工具的直接性就较强。自主性是指政策工具运行所依赖行政机构的程度。一般来说,借助市场机制和社会力量的相关政策工具自主性较强,如进行慈善捐款、提供志愿服务、社会组织参与应急物资统筹与分配等。可见性指的是政策工具的公开程度、影响力以及对政策工具监管的难易程度等,反映的是一种政策工具的政治属性。例如,一些强制性措施的实施过程和效果被公众知晓的程度较高,意味着这些强制性措施较易被监督和问责,更能够实现对公平性与合法性的追求。依据上述指标,本文总结了突发公共卫生事件应对中的政策工具的内在特征(参见表1)。

通过对比每一项政策工具的基本特征可以发现,突发公共卫生事件应急管理更偏向于高强制性、高直接性、低自主性和高可见性的政策工具。显而易见,突发公共事件本身的不确定性、复杂性、涉及群体规模较大以及危害的不可预知性等特点,要求政府以较高的行政效率迅速有效地消除危机影响,在极短时间内根据每一项政策工具的特征和功能进行权衡。因此,具有上述特征的政策工具占据主导,能够最大程度地实现疫情防控和保障人民生命安全这一政策目标。那么,政策工具的基本特征是如何影响政策目标的?其是否完全契合或匹配应急管理目标?下文将依据相关案例进行分析。

三、突发公共卫生事件应对中“工具—目标”的基本逻辑

广东省Z市是粤港澳大湾区中心城市之一,该市新冠疫情防控工作先后获得省卫健委、疫情防控组的充分肯定。Z市疫情防控的主要措施包括:在部门合作方面,坚持卫生健康、公安部门同时赶赴现场、开展调查、进行处置的联合调查模式;在基层防控机制上,各级卫健部门主动会同政法、公安部门做好重点人群网格化排查管控工作,健全社区疫情防控网;在发挥专家决策作用层面,疾控机构和医疗机构专业人员进驻,开展技术指导和参与应急处置工作等。此外,Z市出台了一系列致力于恢复经济社会发展的政策,包括帮助企业恢复生产和发展、增加就业岗位、为鼓励居民消费创造有利条件等。从Z市新冠疫情防控来看,政策工具特征对实现应急管理目标和效果具有显著影响。

(一)政策工具强制性与应急管理有效性达成

在其他条件相同的情况下,工具越具有强制性,就越具备有效性,也就越可能实现政策目标。“比如最后我们市里提出四张网:一是通道网,五级都要做好严防死守这个通道;二是联防联控,就是每一个环节、每一个部门都要疏控风险;三是发热病人这张网,就是在发热门诊里,必须筛查到位,不能漏诊了;四是大数据网,就是行程大数据等。当时四张网对我们的疫情防控发挥了很大作用。”①这是因为,强制性的工具明确了政府执行权限和职责,限制了目标群体对政策目标的偏离程度,可以更有效地实现应急管理目标。

第一,借助法律法规、政策规划等工具明确了政府应对突发公共卫生事件的权责。例如,Z市相继成立了公共卫生与重大疾病防治工作领导小组、疫情防控工作组、医疗机构防控工作专班等,建立疫情防控全市“一盘棋”的指挥体系;颁布关于疫情防控、应急物资保障、企业复工复产、稳定经济和促进就业等方面的若干政策,明确各部门工作职责分工,为疫情防控应对工作提供指导。

第二,运用封闭管理、场所管控等工具限制相关人员行为、规范特殊场所管理措施,防止疫情防控目标的偏离。例如,及时将境外人员转运到集中隔离场所统一落实集中隔离观察,加强精神卫生机构、托育机构、母婴保健机构等特殊机构疫情防控工作,以及管控酒店宾馆、超市、美容美发等重点公共场所。封闭管理和场所管控等政策工具,切断了可能的交叉感染途径,减少了本土传播的风险。

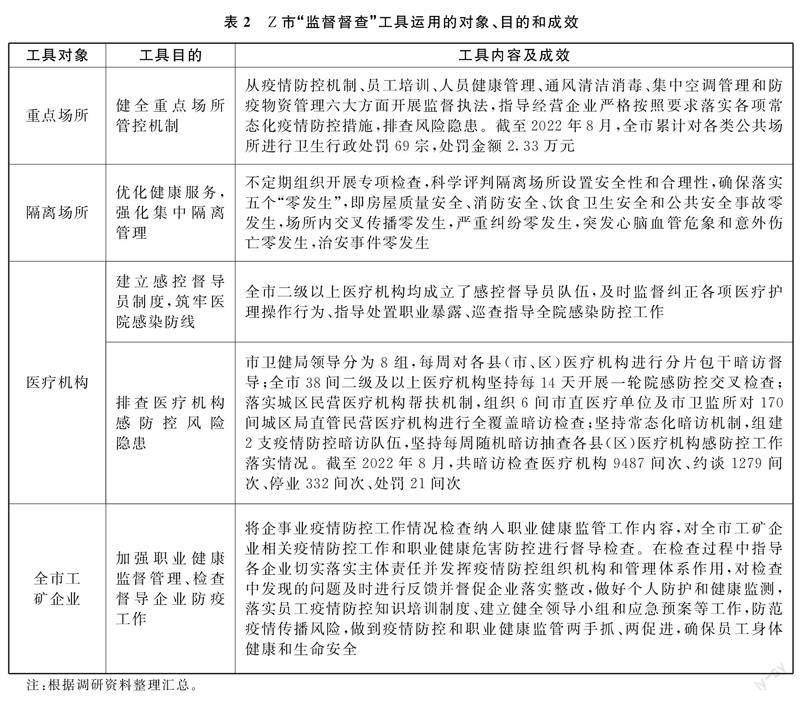

第三,强化对重点场所、隔离场所、医疗机构、全市工矿企业等场所的监督和督查,压实机构防控主体责任,统筹做好医疗机构感防控管理工作,引导相关经营企业严格按照政府要求落实各项常态化疫情防控措施。在此过程中,政府卫健局和应急管理局、医疗机构、企业主体、医护人员共同建立管控督导机制,切实筑牢感染防线,健全重点场所管控机制,有效防范化解健康安全风险(参见表2)。

第四,依托政府权威和强制干预手段,创造推动经济社会发展的有利条件。例如,加大援企稳岗力度,实施社会保险返还;用投资创造就业岗位,培育新兴产业和壮大新动能,创设基层服务岗位和公益性岗位;及时发放失业保险;建立生活失业人员和家庭帮扶机制,扩大最低生活保障、临时救助范围。

(二)政策工具间接性与应急管理社会化应对

直接性较强的政策工具往往都是由同一个政府机构行使授权、资助以及提供服务,而间接性政策工具则是将这些职能分包给其他不同的机构[18](p.23)。强制性较大的政策工具往往也具有较强的直接性,其原因在于强制性工具一般都依赖直接系统实施,但二者并不完全重叠。例如,信息公开、宣传教育等工具的强制程度低,却依靠科层制管理系统运行;封闭管理、大数据排查等工具的强制性较高,但一般由区(县)或乡镇级政府实施。如上所述,社会自组织程度的提高、社会治理主体多元化以及政府单独应对重大突发事件的势单力薄,促使间接性政策工具逐渐成为应急管理过程中的重要选项,其对疫情防控目标实现的优势在于以下几个方面。

第一,间接性政策工具能够在很大程度上为应对突发公共事件提供必要的资源。例如,在应急物资保障方面,政府联动多家制药企业,保障药品供给;政府与部分物流公司建立合作伙伴关系,开辟药品运送通道[19];Z市健全市、县、专业机构、企业、家庭五级储备的应急物资储备体系,明确109种重要物资保供企业清单,有效解决了应急物资紧缺的问题。间接性政策工具有助于降低疫情防控初期政府应对处置的成本,实现了社会资源的最大化整合和利用。

第二,间接性政策工具的灵活性有助于政府采用多种方式检验工具的实际效果,从而在必要时改变策略以应对新的治理需求和目标。这主要是因为,授权执行的相关部门并不需要重新建立一套行政架构以实施新的措施。例如,在疫情防控初期,各级政府充分利用社会志愿服务体系,组织志愿者协助疫情防控工作,针对特殊困难群众进行社会心理服务,鼓励社会力量进行捐款捐物;依靠社区应急管理体系,建立社区“三人小组”排查网,将“一码通”推广应用纳入“三人小组”社区健康管理工作;借助行业协会组织的示范引领机制,发动和倡议各分支机构、会员和个人积极宣传相关防疫措施和知识,提供优质社会服务。

(三)政策工具自主性、可见性与应急管理价值实现

自主性政策工具充分利用了现有的运行体系或机制,代替了政府必要的政策措施。这种机制可能是政府行政管理系统,如政府内部自我监管,也可能是社会自治体系和市场机制,如政府赋权企业和社会组织承担必要的应急管理事务。依托该运行机制的自主性政策工具,并非直接将行政权威或手段作用于目标群众,而是政府与非政府之間通过合作建立符合社会价值规范的柔性自我规制,从而实现民众对政府应急决策合法性和合理性的支持。以宣传教育工具为例,该政策工具充分借助政府行政管理机制和社会组织自治机制,开展疫情防护知识和健康安全教育的宣传活动,形成了从政府到社会、政府内部自上而下、从纵向管理到横向治理的运行网络,实现了提高民众疫情防控意识、落实社区防控措施、健全联防联控和群防群治网络机制的基本目标。

政策工具可见性的优势在于追求政治目标上的公平,即一个政策工具越可见,就越容易确保更大范围内的目标群体受益。在保障民众生命健康安全方面,管制型、经济型和社会型工具中可见性程度较强的政策工具备受青睐。例如,运用基础设施建设工具,推进各发热门诊(诊室)规范化建设工作,及时补充相关医用设备,夯实疫情应对处置的技术基础,提升患者救治能力;依托宣传教育、防疫知识普及等工具,增强民众防疫意识,保障民众知情权;借助信息公开工具,在政府网站、微信公众号等渠道发布疫情防控相关信息,保障民众知情权,推动疫情防控和稳定就业政策的有效实施;实施分类诊治,满足公众基本看病需求。在促进资源公平配置方面,主要表现为经济型工具和管制型工具中可见性程度较强的工具。例如,通过就业补贴、就业岗位开发和托底帮扶,增加社会就业机会,保障弱势群体正常生活需求。这体现出政府保障弱势群体生活、就业等方面基本权益的再分配公平。

四、突发公共卫生事件应对中“工具—目标”的效用偏差

(一)政策工具强制性与政策合法化的冲突

政策工具的强制性越大,越有可能对民众合法权益造成损害,进而导致政策合法化困境。由于疫情防控初期应急管理目标较为明确,民众出于对自身健康安全的担忧以及因为个人应对能力有限,对政府政策保持较高的信任度和支持度,政策主体与目标群体之间发生利益冲突的可能性较小。但是,进入疫情防控常态化阶段后,与实际情况不符的、过度的管制措施可能会引发民众的抵触心理以及对政府防控措施的质疑,影响政策执行和政府公信力。其原因在于,强制性政策工具往往具有回应性特征,一些管制规则的形成通常经历了缓慢的过程,而且缺乏灵活性和针对性,相应的管制手段若没有随着危机情境变化和目标改变而进行调整,便可能引发目标群体的阻力。

据统计,2022年10月1日至12日国务院“九不准”公众留言板上群众反映的情况中,占比最高的三项依次是“不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施(3636%)”“不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区(2661%)”“不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围(1739%)”[20]。强制型工具运用不当可能侵害民众合法、正常的权益,导致民众的基本看病需求得不到保障和满足。“这段时间很多发烧的病人都排很长时间,都看不了病。我们也严格提醒防控部门要求发烧病人做核酸,核酸阴性才能离开,所以这个就时间长了,(病人家属)等不住。就是从这个问题我们思考该怎样做防控,就一个流感,发热病人看病都需要这么长时间。”①

此外,强制性工具的有效性并不意味着其高效,这是因为它并未将目标群体服从或不服从的成本考虑在内。事实上,因“一刀切”或“层层加码”导致的民众生产生活、公共服务、经济社会发展的损失极大,大量的治理成本被转移给了目标群体,造成社会效率的损失。此外,强制性工具的管理难度往往较大,根本原因在于政府主体与目标群体之间存在着信息不对称,因此政府应急决策并不能够完全符合民众偏好,甚至可能造成政府与民众的对立。这也就能够解释为何优化疫情防控“二十条”措施在该阶段应运而生,同时也考验着地方政府对疫情防控和经济社会发展两大目标权衡与把握的能力。

(二)政策工具间接性与既定政策目标的背离

间接性政策工具难以管理,而且其效果具有不确定性,影响公平和再分配的能力。在一些公私合作项目中,可能会存在多种参与主体协同不佳的问题,无法确保政策执行的成功和既定目标的实现。这主要是因为当众多的机构参与同一个任务时,代理机构和被代理机构的利益与价值出现分歧的可能性会增加。因此,权力越分散,不同主體之间共同的利益或立场就会越少,发生目标错位及利益冲突的风险就越大。

在应急物资保障中,尽管社会组织能够发挥获取社会资源的优势,最大程度缓解疫情防控初期医疗物资和生活物资短缺的状况,但同时,地方红十字会引发的“口罩门”事件不仅反映出社会组织存在的物资分配效率低下的问题,更重要的是其背后的资本力量所导致的差别化分配结果严重损害民众利益和社会公平。此外,私人机构提供应由政府承担的社会服务,可能会削弱民众对政府的感知和联系,使政府面临政治信任风险。因此,该类政策工具如若运用不当,并不会减轻政府应急管理负担,反而会使公共问题更加复杂化。

一些间接性的政策工具还有可能造成既定目标的偏离。例如,财政补贴、金融支持、税费减免、税收优惠等工具可能会抵消原有的对企业、地方政府的非经济性激励(如表彰、道德鼓励)的效果,造成原有政策工具运行机制的转换。而且,经济激励手段的强制性程度一般不高,这就给予了部分主体或组织改变其行为的选择空间,但这种改变并不完全符合原有的政策目标。此外,对于运用经济性政策工具的管理者来说,其需要掌握充分的专业知识和完备真实的数据信息。然而,在突发公共卫生事件中,相关信息规模巨大并会随着事件发展不断变化,对政策主体构成极大的信息识别与分析的挑战。

(三)政策工具自主性、可见性的“条件—效果”相悖性

自主性较强的政策工具充分利用了现有的系统或机制实现政策目标,其效果取决于能否识别出利用现有系统实现预期政策目标的激励措施。然而,这一优点也成为该类政策工具的效果较难实现的源头。因为现有机制通常都有自己的目标,在疫情常态化防控阶段,政府应急管理目标是否能够依然引导市场和社会机制、这些机制是否会对公共价值目标的实现产生正向作用,都存在着不确定性。例如,刺激消费、援企稳岗、开发就业岗位等政策工具,较为依赖市场经济体制。但从恢复经济社会发展、保障民生等举措的实施情况看,上述政策的效果并不明显,这主要是因为该类政策工具要充分发挥作用往往需要较长时间周期。同时,在疫情影响下,市场需求不确定性和产品获取难度增加,企业自身发展也容易受限,这使得政府与企业签订相关合同和执行这些措施都极其困难,相关的政策工具也难以发挥作用。

具备强可见性的政策工具,其实现政策目标的前提是建立和形成对目标群体的相容性框架,并且考验政策主体的运用方式。以信息型政策工具为例,信息型工具要提供权威和完整的信息,促使民众行为符合政府期待,并且需要借助必要的权威媒体和机构广泛接触目标群体,保证民众接受、理解和遵从。但在疫情防控期间,部分地方政府在进行静默管理的同时却缺乏必要的信息公开,导致民众产生恐慌情绪,网络谣言广泛传播;一些政府官方媒体消息和官方新闻发布会具有明显的时间迟滞性,严重影响信息政策工具的使用效果,导致既定的政策目标往往难以实现。这反映出,政策工具的可见性越差,就越容易导致政府非理性化的治理行为,进而影响民众对政府应急决策的理解和支持。如果民众与政府之间的紧密性以及民众的参与程度偏低,民众就会对应急管理措施的合法性产生怀疑。此外,在实践过程中,可见性不高的政策工具也容易增加社会成本,导致治理低效率。例如,在新冠疫情防控初期,各地方政府开发的具有本地特色的“健康码”,以及只在本地区认定的核酸检测结果,在一定程度上加剧了民众跨区域出行的不便,原本为政策目标服务的工具本身却成了需要解决的治理问题。

五、突发公共卫生事件中政策工具选择的优化路径

(一)明确政策工具的适用性条件,强化合法性支持

如上所述,强制程度高的政策工具因其回应性特征缺陷,在突发公共卫生事件应对后期容易产生政策合法化困境,引起诸多的副作用和反效果,甚至引发“补偿性回馈”(compensating feedback)[21](pp.46-47)。此外,在实践中,由于缺乏法律规范和科学标准,政府难以把握强制管控的尺度,往往更重视短时间内的应急处置却忽视长远效应,反而造成不利影响,最终侵害民众合法权益,并引发民众与政府之间的信任风险。

首先,政府在选择政策工具时不仅要关注结果,还必须在价值上致力于合理性资源的开拓,切实将减少疫情对经济社会发展的影响和保障民众基本生活需求作为常态化疫情防控期间政策工具选择的根本导向。其次,需要明确政策工具的适用条件,借助其他类型政策工具消除负面效应。一般而言,具有明显强制性的政策工具需要快速实施,在最短的时间内发挥其效果。“在疫情初期,全市一百多个发热门诊全是风险点,很多都不规范,没有筛选通道,没有标准的隔离点,所以当时我们用了48个小时,改造了42个发热门诊。因为发热门诊必须要在短时间内把风险收窄从而达到有效防疫的要求,所以需要政府很果断地做出决策并实施。”①此外,运用管制之外的政策工具有利于增强政策合法性和执行效率[22]。如上所述,强制性工具所引致的政策合法化问题的根源之一在于信息不对称,不仅表现为强制性依赖的科层制行政管理体系下的政策执行中的信息沟通不畅,还包括政府与民众之间的信息壁垒。在疫情常态化防控阶段,后者尤为显著。

因此,一方面,要及时发布权威信息以避免網络舆情危机的发生,继续发挥权威专家“意见领袖”的作用,并借助官方媒体平台向公民传达政府决策,增强民众对防控措施的理解和接纳。另一方面,要发挥政府内部和社会主体的监督作用,促使相关主体在保证民众合法权益不受损的前提下采取相关防疫措施。同时,完善地方政府关于防疫行为不合法的监督和问责机制,健全民众举报反馈渠道,并将上述机制纳入地方政府治理绩效考核体系。

(二)避免政策工具选择偏差,化解利益价值冲突

“国家—社会”二元结构的融合,为多元主体提供了协同应对突发公共卫生事件的社会建制,使得社会力量的社会动员、快速获取和调配社会资源能力显著提升。毫无疑问,推动应急管理治理结构到治理效能的转变,需要政府将一部分职能和自由裁量权分享给社会主体,授予市场和社会更多的自主权,这必然使得政府对低强制性、低直接性和高自主性的政策工具的使用比例逐渐降低,而更多由社会主体代替操作。但是,这种放权并不意味着放弃政府责任,而是要形成一种敦促各社会治理主体共同行动的长期化途径。这是因为,政府应急管理能力提高与社会资源配置和发展能力低下的矛盾使得政府与社会应对突发事件的能力存在“失衡”。从政策工具选择角度来看,政府对间接性工具必须具有较强的管制能力,避免损害公平、公正、信任等公共价值。

间接性政策工具的不足和缺陷恰恰凸显出层级制度的价值。相较而言,政府治理更注重追求大多数人的利益和需求,同时直接政策工具在完成复杂的危机应对中具有显著优势。因此,相应的政策工具要着力于促使政府强制力和社会主体自治性之间的协调、统一和组合。例如,面对突发公共卫生事件,基层社区因自身基础设施条件和资源受限而应急处置效率低下,公民风险意识淡薄,网络谣言导致社会恐慌和民众反应过激,这些问题的解决需要政府借助管制型工具以相关制度为依据加强对社会组织的监管,提供相关资源以助力社区应急处置。强制性高的政策工具尤其是管制型工具不仅具有直接助力实现疫情防控目标的功能,还能够依据法律法规保障相关主体合法权益,规范政府主体行为。

(三)优化政策工具结构体系,提升应急管理效能

政策工具优化组合的前提是明确工具特征的优劣,重点在于依托不同主体资源禀赋和治理能力,将政策问题、政策工具和工具的管理三要素结合起来,提升突发公共卫生事件应急管理绩效。政策工具涉及自上而下的指令、自下而上的自主性和横纵相间的合作[23],若各类主体能够实现优势互补,则政策工具的效能就能实现最大化。以应急物资保障为例,政府拥有合法性权力和健全的执行体系,能够有效发挥管制型工具在应急物资征用和调配过程中的最佳效果;社区自治推动疫情防控措施、力量、资源下沉,社区的精细化、网格化管理打通了应急物资配送的“最后一公里”;公益组织作为一种基于非权力安排的资源配置机构,能够动员社会力量、整合社会资源,在应急物资捐赠、分配中发挥关键作用,助推社会型工具与管制型工具的搭配。

如上所述,多元主体协同合作是提升应急管理效能的重要前提。目标的一致性、不同主体拥有的异质性资源、共享的价值观和共建的行为制度规范,构成了主体互动式、协同式治理的基本要素。经验表明,政府向社会适当放权可以降低信息成本、提高行政效率,其决策也更为接近公众的特定需求[24],而且能够缓解政府作为应急管理责任主体的巨大压力。因此,政府放权和多主体治理的趋势,必然要求政策工具体系的结构做出相应调整,不仅表现为不同类型政策工具使用比重的优化,也表现为加强对非政府组织运用政策工具能力的培育。此外,社会型、信息型政策工具具有较为广泛的公众基础,其社会动员能力往往更具持久性。因此,将非强制性政策工具有机嵌入公民自治和社会组织协作治理的发展情境中,可以弥补政策工具的制度属性与非制度属性之间的鸿沟。

六、结语与讨论

基于工具理性的突发公共卫生事件应急管理,是在明确公共危机的问题所在和应急管理目标的基础上,遵从政策工具属性特征、目标实现和实施效果的基本原则,通过创新政策工具运用和优化工具组合的方式化解突发公共卫生事件的危害和影响,凸显“目标—手段”效率最佳的基本逻辑。这种工具理性选择方式能够借助国家强制力和政府权威,以最优的政策工具配置,最大程度保障民众生命健康安全,成为政府应急管理的首要选择。与此同时,在政策工具选择过程中过于遵从效率最大化导向,也可能使得应急管理的合理尺度难以被准确把握,如往往过于注重短期疫情防控效果而忽视经济社会的长远发展。此外,若使用政策工具不当极易产生政策合法性危机,导致应急管理失能和政府陷入“塔西佗陷阱”,对突发公共卫生应对处置产生负面效应。因此,政府工具的选择需要接受非正式规则的考量,防范化解应急管理工具性效应与规范性价值之间的矛盾,在维护民众合法权益的前提下,形成个人防控义务和责任的对等,推动突发公共卫生事件应对的社会韧性建设。

与此同时,本文仅从工具理性视角出发探讨了突发公共卫生事件中政策工具之于应急管理目标实现的效应及其偏差,事实上,正如文献回顾中所提到的,政策工具的选择还受到政策环境、制度背景、价值导向等因素的影响。尽管工具理性构成政策工具选择的核心要素,但我们也不可忽略上述要素的制约,而理应在一个相对完整的理性(包括价值理性、程序理性、目的理性等)框架中论述应急管理政策工具选择的基本逻辑,进一步发现政策工具运用的实际绩效,继而为优化相关工具选择和组合、提升应急管理效能提供更科学的借鉴。

注释:

①访谈资料ZQ-220724-WJW。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.

[2]Waugh JR W L,Streib G.Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management[J].Public Administration Review,2006,(1).

[3]唐庆鹏,钱再见.公共危机治理中的政策工具:型構、选择及应用[J].中国行政管理,2013,(5).

[4]Peters B G,Nispen F K M V.Public Policy Instruments[M].UK:Edward Elgar,1998.

[5]丘昌泰.公共政策:当代政策科学理论之研究[M].台北:巨流图书公司,1995.

[6][德]马克斯·韦伯.经济与社会(上卷)[M].林荣远.北京:商务印书馆,1997.

[7][德]马克斯·韦伯.社会学的基本概念[M].顾忠华.桂林:广西师范大学出版社,2005.

[8]陈振明.公共政策学[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[9][美]杰伊·M.沙夫里茨,艾伯特·C.海德.公共行政学经典[M].刘俊生.北京:中国人民大学出版社,2002.

[10]李雪松.政策工具何以反映政策价值:一项溯源性分析——基于H省W市综合行政执法模式的经验证据[J].求实,2019,(6).

[11]张璋.理性与制度:政府治理工具的选择[M].北京:国家行政学院出版社,2006.

[12]顾建光,吴明华.公共政策工具论视角述论[J].科学学研究,2007,(1).

[13][美]伍德罗·威尔逊.行政学研究[M].彭和平,竹立家,等.北京:中共中央党校出版社,1997.

[14]卓越,李富贵.政府工具新探[J].中国行政管理,2018,(1).

[15]赵琦,陈醉.中国应急管理政策工具类型及其发展沿革——基于中央层面政策文本的分析[J].兰州学刊,2021,(3).

[16]周晓英.新冠肺炎疫情防控中的应急信息管理问题与对策研究[J].图书与情报,2020,(1).

[17]周建青,张世政.政策工具“理性”回归:突发公共卫生事件应对的逻辑进路与效用检视[J].求实,2023,(1).

[18][美]莱斯特·M.萨拉蒙.政府工具:新治理指南[M].肖娜.北京:北京大学出版社,2016.

[19]张世政.结构困境到要素演进:应急物资保障体系的路径转向[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2022,(4).

[20]国务院联防联控机制最新发布[DB/OL].http://www.gov.cn/fuwu/2022-10/13/content_5718212.htm,2022-10-13.

[21][美]彼得·圣吉.第五项修炼:学习型组织的艺术与实务[M].郭进隆.上海:上海三联书店,1998.

[22]徐媛媛,严强.公共政策工具的类型、功能、选择与组合——以我国城市房屋拆迁政策为例[J].南京社会科学,2011,(12).

[23]宋雄伟,张翔,张婧婧.国家治理的复杂性:逻辑维度与中国叙事——基于“情境—理论—工具”的分析框架[J].中国行政管理,2019,(10).

[24]Hermansson H.Challenges to Decentralization of Disaster Management in Turkey:The Role of Political Administrative Context[J].International Journal of Public Administration,2019,(5).[责任编辑:张英秀]

How Tool Features Affect Goal Achievement of Emergency Management

—Analysis of “Tool Rationality” in Response to Public

Health Emergencies

Zhang Shizheng

(South China University of Technology, Guangzhou Guangdong 510641)

Abstract:The improvement of emergency management performance tests the scientific rationality of the choice of means to achieve the objectives.As the fundamental principle for the choice of policy tools, the core of tool rationality is to find the best conditions for the realization of the set goals of the governance means in specific problem situations according to the basic characteristics of each policy tool,and then seek the adaptive application mode to maximize the tool performance. Based on the analysis of the prevention and control case of the “COVID-19” in the local government, it is shown that the mandatoryness of policy tools helps to improve the effectiveness of emergency management, the indirectability facilitates the socialization of emergency management, autnomy and visibility can meet the needs of public value. At the same time, the utility deviation caused by the characteristic defects of policy tools may also lead to problems such as the dilemma of policy legitimacy,the deviation between tools and objectives, and the “condition-effect” contradiction of tools. Therefore, it is necessary to seek the applicability conditions of policy tools, avoid single choice deviation, and improve the application effectiveness of emergency management tools by optimizing the tool structure system.

Key words:policy tools, characteristics of policy tools, emergency management, tool rationality, public health emergencies