“新医科”背景下医学检验技术专业课程教学改革探索

雷燕 郭斌 王强 杨俊宝 郭晓兰

[摘 要] 随着科学技术的高速发展,以及高校医学教育“新医科”的建设,对当代医学检验技术专业的教育和人才培养模式提出了新要求。根据专业发展和特点,从实际出发探索“新医科”背景下医学检验技术专业交叉融合教学改革措施,包括专业课程思政的建设、“新医科”师资队伍的建设、交叉学科人才培养体系的构建,以及现代化信息技术与专业教学的深度融合等。为探索“新医科”背景下,高等医学教育以及当代医学检验教育改革的研究提供有益参考。

[关 键 词] “新医科”;医学检验;教学改革

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章編号] 2096-0603(2023)33-0109-04

随着科学技术的高速发展,以及高校医学教育“新医科”的建设,对当代医学检验技术专业的教育和人才培养模式提出了新要求。相比传统医学教育,“新医科”建设的核心是医学科学知识体系的重构,在培养体系中融入与医学相关的人文科学、社会科学、物质科学、生命科学、数据科学、工程科学等知识[1-3]。医学检验技术专业是生命科学的前沿学科,在疾病诊断、治疗、监测、预后中发挥着重要的作用。随着现代科学技术的不断进步,尖端、高新技术不断向医学检验技术专业领域渗透。当代临床检验诊断的理论和技术更新周期已大大缩短,新技术、新方法、新检验诊断标志物不断更新并在临床推广使用。而以机器学习、卷积神经网络、大数据等为代表的人工智能技术为检验医学的发展注入了新的活力[4,5]。在国家“十三五医疗器械创新规划”中明确指出:在体外诊断领域,围绕检验自动化、快速精准检测、病理智能诊断、疾病早期诊断等难点问题,“人工智能+检验医学”“大数据+检验医学”已成为检验医学的发展方向[6]。以人工智能技术、大数据为代表的新一轮科技革命和产业革命,不仅推动整个医学检验技术专业的发展,也为当代医学检验技术专业教育和人才培养模式带来了思考。如何使新一代医学检验工作者适应现代科技知识和技能发展的新要求,如何让当代新技术促进新时代教的方式和学的方式的多样化,以满足“新医科”教学的要求,培养高质量的医学人才。因此,为了适应“新医科”和新时代医学检验技术专业的发展和建设需要,结合当代科学发展的理念和科技成果,检验医学技术专业课程教育需要从各方面进行改革。

一、“新医科”背景下,医学检验技术专业课程体系现状及建设需求

医学领域的特殊性和复杂性使得医学与其他学科交叉融合存在必然性和广泛性,然而在原有教学课程体系下,还存在一些影响人才培养成效的问题和障碍。首先,以新医科课程思政建设引领医学教育创新发展,方能确保培养出德才兼备的高素质卫生健康人才[7]。传统教学往往重视医学专业知识和技能的传授,却忽视了学生社会责任感、职业道德以及人文素养的培养。其次,传统的医学检验技术专业课程体系无法满足“新医科”教学要求。传统医学检验技术专业的课程体系教与学效率低下。传统的专业课程教学模式中,专业科目以及教学内容较多,部分课程内容之间重复,部分内容与现代检验医学发展相脱节。而且,在传统人才培养模式下,在这种单一的学科和封闭的知识体系中,现有的课程设置不能完全满足学生多学科知识融会贯通的需求[8]。学生难以将学科知识融会贯通,缺乏综合分析问题、解决问题的能力。此外,因为缺乏优秀的交叉教学教材,交叉课程中往往存在不同专业知识的简单堆砌,而没有有效融合。现有教师多为传统医学专业教育培养的教师,虽然具备扎实的知识背景,但知识体系较为单一,且现有的交叉学科如生物信息学、人工智能等交叉专业知识多偏向于工科。因此,现有教师缺乏学科交叉整合教学的水平和能力。除此之外,新医科建设不仅需要学科知识的融合,也需要教学资源的整合,还需要将教学手段与现代化信息技术有效融合,全面促进信息技术与教育教学融合创新发展,更好地服务于“新医科”教学。

二、“新医科”医学检验教育改革措施

“新医科”人才培养模式其核心是学科交叉、融合创新。学科交叉融合不仅指知识体系的相互补充、相融相合,也是价值体系的相互促进、相得益彰,更是创新体系的相互转化、相与有成[9]。首先结合本专业人才培养目标,建立“新医科”背景下医学检验技术人才培养目标,根据本校、本专业教学实际情况和特点,建立科学合理的跨学科及交叉学科的课程体系。当代“新医科”背景下,医学检验技术人才培养不仅在于传授专业的知识和技术,还要培养学生的社会责任感和职业素质,包括服务意识、质量意识、诚信意识等检验技术专业必备的职业素养[10]。同时“新医科”学科的整合和交叉不是简单的教学内容相加,而是通过分析发现学科内容之间的联系,根据各个学科的特点,从多角度分析,采用不同的整合和交叉策略。除了学科知识内容间的整合,还需要与现代化信息技术融合,促进教学方式、教学资源的整合和优化配置等。

(一)结合专业特点的课程思政建设

强化医科和人文学科的交叉融合,坚持立德树人根本任务,推动人文教育和专业教育的有机结合,有利于将思想政治教育和医德培养贯穿于教育教学全过程,培养“有温度”的医学人才。把高校专业课程的知识技能教育同价值塑造有机结合起来,改变以往“就专业而讲专业”的狭窄视域[11]。根据专业人才培养特点和专业能力素质要求,提炼专业所要求的课程思政核心价值,将之贯穿教育教学的全过程,以培养德才兼备的高素质检验技术专业人才。涉及的思政教学要素包括医学检验人员遵守操作规程,重视质量规范,保证检验质量,检验报告传输要谨防患者数据和隐私泄露等。如传染病的病原微生物检测、亲子鉴定、产前诊断、肿瘤和遗传性疾病基因检测诊断,常常涉及个人隐私和伦理道德问题等[12]。在教学过程中结合相关行业行规法案,如《医疗机构临床实验室管理办法》《医学实验室管理规范》《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》和《实验室生物安全通用要求》等,开展包括行业道德、遵纪守法等方面的职业道德教育。同时结合医学检验传统检测技术到现代技术的发展过程,对学生进行无畏艰难、打破常规、追求创新的精神教育。结合国产检验行业的快速发展,国产产品在质量的提高和技术上的创新发展,对学生开展包括民族自信、创新精神等方面的教育。

(二)交叉融合师资队伍建设

师资队伍建设是“新医科”背景下教育教学改革高质量发展的关键支撑和保障。专业学科背景出身的专业教师要打破传统、狭隘的单一专业教学框架,积极主动学习,不断拓宽知识广度和深度。在课程设置、培养环节、质量评价等方面,教师要树立学科交叉意识,主动创设有利于学生交叉学科学习的环境[12]。作为专业教师,不仅要具备医学专业素养、学科跨界融合的思维,还要具备一定的指导学生跨界实践训练的能力[13]。教师既要及时学习本学科领域知识,也要善于发现不同专业领域知识之间的相关性,实现不同类别知识间的交叉整合、综合运用。为了解决校内教师学科结构单一的问题,近年来,本校、本专业不断优化师资人才队伍结构,积极引进工科非医学背景高级研究型教师。同时依托附属医院、学校、转化医学研究中心、企业组建跨学科和跨专业的教学团队,建立和完善教师资源库,制定兼职教师聘任和管理办法,建立多学科交叉的教学科研创新团队。该团队共同计划教学课程和教学内容,并参与完成课程计划及教学活动。比如和专业课程教师一起参与学生实践教学、课外实验辅导、开放性實验等教学活动。同时教师之间打破专业壁垒,互相学习,建立了“医学+理科”“医学+工科”等多学科交叉的教学科研创新团队。师德师风建设,提高教师的职业道德素养,对于“新医科”背景下全面提高教育质量具有十分重要的意义。高校师资队伍的综合素养对高校人才的培养起着关键的作用。使命崇高,责任重大,有德无才者不可胜任,有才无德者更是忌讳。高等医学院校应将师德教育摆在教师队伍建设的首要位置,采取科学、理性、有效的方式和策略,保障师德建设工程的有效推进[14]。党风廉政暨师德师风建设,坚持对师德违规行为“零容忍”,明确重点任务,在内外兼修、惩防并举、宽严相济、标本兼治等各个方面下功夫,努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍。

(三)构建交叉学科课程体系

结合本校实际情况,根据学科发展及专业特点,对学科课程进行合理规划和布局,探索构建交叉学科课程体系和编写教材的可行性。根据学科专业的特点,从多角度分析采用不同的交叉整合策略。某些医学检验专业课程、基础课程以及临床课程的整合可以在学科的框架之内实现课程内容的整合,如临床微生物学检验技术、医学微生物学等课程内容和体系的整合。除此之外,在教学过程中通过开设高阶性课程或不同专题,根据一个共同的主题将多个相关学科内容整合,讲解本专业新技术、新方法和新实验室标志物的发展。针对交叉教学课程体系建设中缺乏相应教材的问题,本校医学检验系依托多学科交叉教师团队,汇集“医科”“工科”背景的骨干教师,如临床医学专业、遗传学、分子生物学、生物信息学、细胞生物学、医学检验等各专业,共同编写了临床遗传学检验技术课程教材。该课程教学内容根据各专业特点,突出医科与工科的融合,重点将医学检验技术、工程技术、生物信息学等内容进行有效融合,涵盖遗传学、医学遗传学和临床遗传疾病的基础知识、实验室检测技术、细胞遗传学检测技术、生化免疫检测技术,分子遗传性检测技术、生物信息学、医学遗传学实验检测技术的应用。该课程及教材注重培养学生“医学+理科”“医学+工科”结合的学习思维和能力,为积极探索建立交叉学科人才培养体系打下基础。

(四)现代信息技术与教学有效融合

“新医科”背景下,现代信息技术需要与教学深度融合。比如通过建设优质线上教学资源、虚拟仿真实验平台等,促进传统教学方式的改变、教学资源的整合及优化配置等。特别是虚拟仿真教学与课程教学的有效融合,已成为当代高等教育教学发展的新方向[15]。虚拟仿真技术利用虚拟现实、多媒体、数据库和网络等技术,克服传统教学条件中的时空、场地、条件等限制,模拟及构建高度仿真的实验环境,通过人机交互及网络通讯等技术模拟实验操作过程和场景[16]。本校医学检验技术专业根据专业特点与公司合作构建了供医学检验技术专业学生和教师使用的虚拟仿真教学平台,如医学检验数字化实验教学平台、医学检验形态学的数字化网络平台、医学检验实践教学平台建设等。内容涉及形态学虚拟仿真实验教学、检验仪器的虚拟仿真实验操作系统、常规检验虚拟操作项目、基于生物安全问题无法线下开展的实验教学项目,以及培养学生思维能力的临床检验诊断思维虚拟操作系统等。通过虚拟仿真教学资源的不断完善和优化,丰富了教学资源与环境,拓展了传统教学的深度与广度,使学习紧密贴合科学前沿,拓宽了学生的视野及扩大知识面,增强了学生的学习兴趣和学习体验,提高了学生的创新意识和创新能力。虚拟仿真教学推进了现代化信息技术与医学检验专业教学的深度融合,是适应现代医学检验技术发展对人才的需要,也是进一步提升医学检验人才培养质量的重要途径[17]。

(五)交叉学科实践活动平台建设

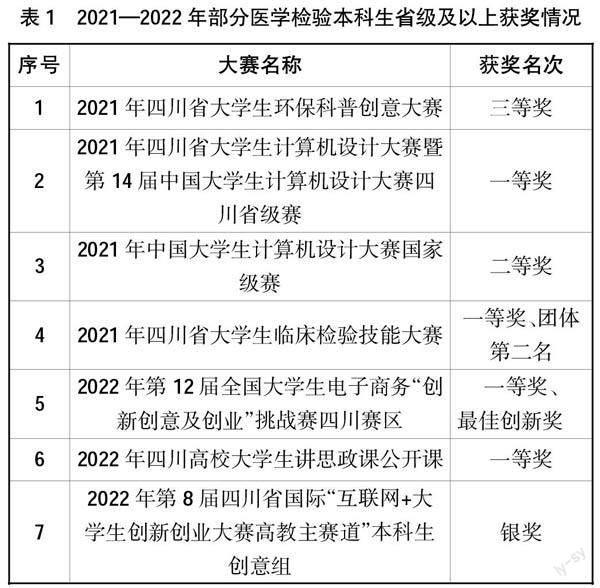

在交叉学科人才培养体系构建中,除了需要对学生学科知识结构进行优化整合,还需要搭建交叉学科的学生实践活动平台,以培养学生的创新思维能力,以及运用多学科理论、方法进行知识整合和解决复杂问题的能力。在新医科背景下,通过多学科研究合作,制定本专业学生科技创新训练计划,鼓励学生跨专业、跨年级组成项目组,参加各类创新、创业大赛,达到“以赛促教”“以赛促学”的目的,提高学生创新创业和实践能力。在医学检验技术专业低年级学生中举行“科技创意大赛”,培养学生创新创业的意识。在高年级学生中开展本科生文献汇报比赛,为学生提供一个学习、展示、交流平台,激发学生科研热情,开拓科研思路,营造学科交叉氛围,开展交叉学科研究。对于在创新创业方面比较优秀的大学生,通过设立“基于专创融合理念的医学检验拔尖人才培育项目”,鼓励学生积极参与科技创新活动,同时设立创新创业项目培育基金,每年以公开筛选的形式对学生优质项目进行资助和培育。在这些实践教学活动中,既体现了科研反哺教学,也体现了新医科教学的前沿性、交叉性和综合性。针对学生学科间知识结构的优化,创新思维能力的提升,以及运用多学科理论和方法进行知识整合解决复杂问题的能力,需要搭建交叉学科的实践教学平台,锻炼学生以及多学科交叉的创新创业能力。联合本校基础专业学科,跨校与综合性大学开展合作,在“新医科”背景下,鼓励和引导医学专业学生参加各级创新创业大赛,以赛促学,达到以赛促学的目的,提高医学专业学生的科技创新能力。在各项措施下,本校医学检验技术专业学生从大一开始积极参加各级各类科技创新活动,2020—2022年三年期间本科学生参加各级各类创新创业项目的申报,其中省级立项61项,国家级立项9项。同时学生也在各级各类比赛中取得较好的成绩,见表1。

三、总结

医学检验技术专业是与当代科学技术发展紧密相结合的学科。“新医科”背景下,要构建出培养医学检验人才所需的知识技能和综合能力的教育教学体系,探索多学科交叉的教学模式,培养符合新时代需求的医学检验技术人才。随着社会科学技术的不断发展,多学科交叉融合已经成为当前科学技术发展的常态,且不断催生新的学科前沿、新的科技领域和创新形式。面对长期而艰巨的任务,我们将继续推进学科交叉融合,积极探索医学检验课程的改革途径和方法,为培养具有多学科交叉背景、适应现代化社会发展的高级医学检验人打下基础。

参考文献:

[1]何珂,汪玲.健康中国背景下“新医科”发展战略研究[J].中国工程科学,2019,21(2):98-102.

[2]季振宇,周怡敏,杨滨,等.新工科和新医科背景下生物医学专业课程教学设计与实践[J].医学教育研究与实践,2020,28(3):374-376.

[3]钮晓音,郭晓奎.“新医科”背景下的医学教育改革与人才培养[J].中国高等医学教育,2021(5):1-2.

[4]陈鸣,崔巍,陈瑜,等.“检验医学”遇上“人工智能”[J].国际检验医学杂志,2020,41(5):513-517,531.

[5]曾俊祥,潘秀军,沈立松.检验医学与人工智能的现状与未来[J].中华检验医学杂志,2020,43(12):1145-1149.

[6]陈婷梅,尹一兵,张彦,等.新医科背景下检验医师培养的思考[J].中国高等医学教育,2020(10):12-13.

[7]袁廿一,马金辉,吴睿,等.新医科课程思政建设的逻辑建构与实践探索:以《健康经济学》课程为例[J].中国卫生事业管理,2021,38(11):858-862,868.

[8]马振秋,徐凌霄,韩魏,等.多学科交叉融合培养新医科人才的探索[J].中华医学教育杂志,2022,42(4):292-295.

[9]何珂,汪玲.健康中国背景下“新医科”发展战略研究[J].中国工程科学,2019,21(2):98-102.

[10]秦梁智,徐敏,张佩,等.医学检验技术专业生物化学检验课程引入思政元素的应用效果分析:以某高校医学检验技术专业为例[J].现代职业教育,2022(32):28-30.

[11]宋权华.高校课程思政建设:问题、实施路径与效果:以“现代教育技术”课程思政示范课为例[J].中国医学教育技术,2023,37(1):17-21.

[12]张茂聪.加强交叉学科的建设与管理[J].山东教育,2021(52):22-23.

[13]贾颜,侯建成,王柳行.“新医科”背景下高校教师队伍建设面临的困境及其优化路径[J].中国医学教育技术,2022,36(2):130-133.

[14]张建红.新形势下高校师德建设长效机制探析[J].思想理论教育导刊,2018,232(4):112-115.

[15]陈恺,赵宾宾,付冰,等.虚拟仿真技术在“现代仪器分析”课程教学中的应用与探索[J].广东化工,2020,47(24):178-180.

[16]赵荣兰,彭效祥.虚拟仿真实验平台在医学检验技术实验教学中的应用[J].中华医学教育探索杂志,2021,20(5):537-540.

[17]雷燕,杨尚瑜,何仁栋,等.临床生化检验质量控制虚拟仿真系統在教学中的作用[J].检验医学与临床,2022,19(7):992-995.

◎编辑 鲁翠红

①基金项目:本文系南充市社科研究2023年度项目(NC23B194)的研究成果;2022年川北医学院教育教学研究与改革项目(22-10-07);2021年教育部产学合作协同育人项目(202102537002,202102537003);2022年教育部产学合作协同育人项目(220906160193826)。

作者简介:雷燕(1981—),女,汉族,四川攀枝花人,硕士研究生,讲师,研究方向:医学检验技术专业教育。

*通讯作者:郭晓兰(1973—),女,汉族,四川南充人,博士研究生,教授,研究方向:医学检验技术专业教育。