元代芍陂灌区农业发展状况述论

熊 帝 兵

(淮北师范大学 历史文化旅游学院,安徽 淮北 235000)

芍陂,又名安丰塘,地处江淮之间、今安徽寿县南约30公里处,是我国古老的大型蓄水灌溉工程之一,2015年被列入世界灌溉工程遗产名录。两千多年来,芍陂一直滋润着周边的土地,对当地农业生产以及经济发展起到了重要作用。

芍陂悠久的历史、出色的灌溉功能和丰厚的文化内涵吸引了众多学者的关注,研究成果丰硕,涉及经济史[1]、科技史[2]、社会史[3]、考古学[4]、文化遗产[5]等诸多方面。早期成果以考辨居多,解决了不少有关芍陂历史的细节问题[6],亦有学者梳理了芍陂兴废变迁的历程及原因[7];21世纪以来,学界的研究重点转到明代至民国期间芍陂水利管理得失以及水事纠纷等问题上来[8]。不过,元代芍陂以及灌区的农业生产状况尚未引起学者的足够重视,笔者仅见苗冬撰文探讨了元代芍陂屯田概况、管理及其发展的原因[9]。有鉴于此,笔者拟在已有成果基础之上,对元代芍陂灌区农业的发展状况作初步探讨。

一、元代芍陂灌区的水利基础

一般认为,芍陂始建于春秋时期。随着历史的变迁,芍陂时兴时废。清人夏尚忠在《芍陂纪事》中曾对此作过简要总结,关于宋代以前和明代以后芍陂兴废的记载与正史大体一致。但是关于宋元时期的芍陂状况,夏氏只提及了北宋初年李若谷清理占垦与盗决之事,然后便说:“有宋之季,下及北元,官无修整,民鲜利赖,芍塘又废。”[10]20不可否认,《芍陂纪事》的确“最大限度地保留了有关芍陂的历史资料,是研究芍陂的重要历史文献”[11],但是该书的不足之处也很明显:“编者水平和见闻有限,所收资料遗漏甚多……该书未能全面查检《宋史》,造成重要缺失。”[12]检索史料可知,《芍陂纪事》芍陂宋元时期“官无修整”的论述与史实不符。

事实上,在宋代,芍陂不但不是“官无修整”,反而受到了前所未有的重视。熙宁二年(1069),政府正式颁布实行《农田利害条约》,直接促进了宋朝水利事业的发展,也为芍陂修缮提供了制度保障。多位任职于寿州的地方官员都曾努力修缮过芍陂,恢复或者增强了其灌溉功能。依据史书记载和学者考证统计,有宋一代,地方官员先后对芍陂作过至少10次修缮(详见表1)。而宋代以前芍陂的修缮情况大致为:汉代王景、刘馥各修缮1次,三国时期邓艾1次,西晋刘颂1次,东晋毛修之1次,南朝刘义欣、垣崇祖、裴邃各1次,隋代赵轨1次,唐代浑侃1次(《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《隋书》《全唐文》)。对比可见,此前历代修缮芍陂的频次都不及宋代。

在宋代至少10次的芍陂修治活动中,具有代表性的当属张旨所主持的修治工程,时间在北宋明道年间:“浚渒(当为淠)河三十里,疏泄支流注芍陂,为斗门,溉田数万顷,外筑堤以备水患。”[13]10004胡传志将张旨此次芍陂治理工程分为四个部分:一是疏浚淠河,二是疏导其他连接芍陂的水流,三是兴建出水斗门,四是修筑防水堤。并指出:“既引水入陂,以增强抗旱、灌溉能力,又能防范洪涝,策略得当,深得兴利除害之要。”[12]南宋时期,虽然芍陂周边战争不断,但政府对芍陂的治理依然十分重视。《宋史·食货志》载比部员外郎李咏奏曰:“淮西高原处,旧有塘陂,请给钱米,以时修浚。”[13]4183另据《闽书》记载,隆兴年间,陈洙任安丰知县期间,曾“兴学校,括废田养士,修芍陂以兴灌溉”[14]。

关于芍陂的规模如何,学界一直存在争议。刘和惠持“周一百二十里许”的观点,认为“芍陂原来的面积大约合今八十余平方公里。这个规模,一直到元以前,没有发生什么大的变化”[15]。嵇超则认为芍陂自创建至南北朝时规模较大,而隋至元代缩小了[16]。许芝祥通过文献考证并结合实地考察,认为早期芍陂一周约120里,唐宋时有所扩大,南北径长达100里。原因在于经过长期使用,“原来‘积而为湖’的库区因泥沙自然淤积,‘陂池地渐高’;历代修治时,堤堰增筑加高,南部和东部地势较高处淹没范围相应扩大。”[17]笔者同意许氏观点。在较长的历史进程中,伴随着水源变化、堤岸兴废与历代修治活动,芍陂的规模呈动态变迁的趋势,比较符合常理。史载隋代寿州总管长史赵轨修缮芍陂,“芍陂旧有五门堰,芜秽不修。轨于是劝课人吏,更开三十六门”[18],就是芍陂规模扩大的表现。

芍陂的规模也决定着其灌溉面积。文献中芍陂的灌溉面积有“四万顷”“万余顷”“万顷”“数千顷”“数百顷”等说法[15]。持“四万顷”说的是《太平御览》,光绪《寿州志》卷6《水利志》在引用《太平御览》时注云:“四,疑是田字之讹。”刘和惠认为“四万顷”说可以排除[15]。而“数百顷”说则是芍陂芜秽到极致情况下的大小,如清顺治十二年(1655)《李公重修芍陂记》载:“自明季后……民不获其利者,于今三十余年矣”[10]163;“导淮委员会”所编《治水兴利》载:民国时期,芍陂“蓄水之效,几已全失”[19];解放初,芍陂灌溉面积仅为800顷--可见“数百顷”的情况的确出现过。故“万余顷”“万顷”“数千顷”灌溉面积的说法与芍陂规模的变迁基本吻合。

尽管芍陂的规模与灌溉面积处于动态变化之中,但五代以后,关于芍陂灌溉面积大小的记载相对稳定下来:南唐时期,安丰塘“溉田万顷”[20];前文述及宋代张旨修治芍陂,“溉田数万顷”[13]10004;熙宁九年,杨汲“修古芍陂”后,“灌田万顷”[13]11187。可见,五代至宋,芍陂始终保持着“万顷”的灌溉面积。学者指出,元代芍陂屯田之所以能够成功,“一个重要原因是前代遗留的良好的水利建设基础”[9]。而元代芍陂也依然保持了“万顷”的灌溉规模,史载至元二十一年(1284),江淮行省言:“安丰之芍陂可溉田万顷,若立屯开耕,实为便益。”[21]1412

二、元代芍陂灌区的屯田

到了元代,芍陂原有的灌溉能力对当地农业生产发挥了重要作用,并集中体现在该地区的屯田活动上。《元史》载:“国初,用兵征讨,遇坚城大敌,则必屯田以守之。海内既一,于是内而各卫,外而行省,皆立屯田,以资军饷。或因古之制,或以地之宜,其为虑盖甚详密矣。大抵芍陂、洪泽、甘、肃、瓜、沙,因昔人之制,其地利盖不减于旧。……天下无不可屯之兵,无不可耕之地矣。”[21]2558元代屯田大约分布于今天的两淮、河南、陕西、四川、云南、河北、甘肃等地,而芍陂屯田则被列在首位,可见其重要。

但是,芍陂灌区屯田活动的开展并非一帆风顺。早在中统元年(1260)十一月,忽必烈就曾命著名将领别的因为寿州和颍州“屯田府达鲁花赤”[21]2994,负责在芍陂灌区组织屯田。只不过在当时,“二州地多荒芜”,屯田效果很可能尚未显现。至元前期,鉴于“两淮兵革之余,荆榛蔽野”,淮西宣慰使昂吉儿奏请屯田,以给军饷。这一提议虽然得到元世祖的许可,但却遭到阿塔海的反对:“屯田所用人牛农具甚众,今方有事日本,若复调发民兵,将不胜动摇矣。”[21]3214因此,昂吉儿的建议并未能够实施。至元十二年(1275),沙全抓获了南宋6000名“盐徒”,行省主张将这些盐徒杀死,但是沙全力保,“遣屯田于淮之芍陂”,从事屯田活动[21]3218。这一阶段的屯田活动显然并未受到足够的重视。

至元二十一年是芍陂灌区屯田的关键一年。阔阔你敦、江淮佥省燕公楠及江淮行省等相继奏请在芍陂灌区立屯,但依然朝议不一。故当时江淮行省乞置3万人,而忽必烈只发军士2000,“姑试行之”[21]2567。不过此次试行非常成功:“屯田芍陂兵二千,布种二千石,得粳、糯二万五千石有奇。”[21]263于是阔阔你敦“乞增新附军二千”,得到批准。在芍陂屯田已见成效的情况下,江淮行省遂奏言:“安丰之芍陂可溉田万顷,若立屯开耕,实为便益。”[21]1412此奏得到元世祖的认可,屯田规模遂骤然扩大,史载:“于安丰县立万户府,屯户一万四千八百有奇。”[21]1412

不过,到至元二十三年之前,尽管芍陂屯田活动已历时不短,规模也已较大,但要么是权宜之计,要么处于试行状态。至元二十三年七月,忽必烈正式下诏,“立淮南洪泽、芍陂两处屯田”[21]291,而且当年即组建芍陂屯田万户府,管理该地区屯田事宜。另据至元二十五年的一件公文记载:“尚书省见于芍陂、洪泽两处并立屯田,乞降圣旨事,准奏。仰行尚书省从长规画,务要屯田事早为成就。”[22]至此,芍陂屯田正式纳入元朝的“国家战略”。此后,芍陂屯田持续发展,如延祐元年(1314)六月,“发军增垦河南芍陂等处屯田”[21]565;至正元年(1341)三月,“命屯储御军于河南芍陂、洪泽、德安三处屯种”[21]860。

当然,就整个元代而言,芍陂屯田也偶有停顿。如元贞二年(1296)十一月,洪泽、芍陂屯田军万人被调修大都城,屯田停顿一年,后于大德元年(1297)十二月恢复,并将屯田军增为2万人。又史载大德五年,“诏河南省占役江浙省军一万一千四百七十二名,除洪泽、芍陂屯田外,余令发还元翼”[21]2547。可能在此之后芍陂屯田停顿了三年,因为史载大德九年五月,“复立洪泽、芍陂屯田”,并“令河南行省平章阿散领其事”[21]464。据学者研究,到顺帝至正十一年,经历了农民大起义之后,元初与芍陂屯田万户府同时设置的洪泽、德安和淮东淮西屯田打捕总管府的屯田活动已经不见记载,但是芍陂屯田却一直延续到至正十六年[23]。故总体上来说,芍陂屯田活动几乎与元代相始终(详见表2)。

表2 元代芍陂灌区屯田情况

屯田有军屯、民屯、混合屯三种,元代“芍陂屯田既有军屯,也有民屯;但以军屯为主”[9]。不过,政府给予民屯一定的政策优惠。至元二十一年十月,“定涟、海等处屯田法”;同年十一月,“以江淮间自襄阳至于东海多荒田,命司农司立屯田法,募人开垦,免其六年租税并一切杂役”[21]270。至元二十五年,尚书省命河南行尚书省曰:“从长规划,务要屯田事早为成就,将已拨军人户计,更为召募江淮等处人户。愿入屯者,常加存恤,仍免一切杂役,务农其间,诸人毋得阻坏。”[22]至元三十年,朝廷缩小芍陂、洪泽两处军屯力量,并4万户为2万户,同时“立民屯二十”[21]371-372。

三、元代芍陂灌区屯田的作用

我国古代屯田,最初是为了解决沿边驻军粮饷供应问题,顾祖禹说:“曹公置扬州郡县长吏,开芍陂屯田,而军用饶给,齐、梁间,皆于芍陂屯田,而转输无扰。”[24]元代在芍陂灌区屯田也是为了解决军饷问题,前述昂吉儿在请求设立屯田时,就直接阐明其目的是“以给军饷”。由于芍陂灌区土壤肥沃,且一直是战略要地,更强化了芍陂屯田的军事功能。宋人王之道曾说:“进不失攻,退不失守者,惟寿春之安丰为胜。盖安丰之田,受芍陂之利者,不下数百万顷”[10]427;元代戴良也指出:“盖洪泽既耕,则淮之东可守。芍陂既种,则淮之西无忧。”[25]元代江淮行省官员钱参政,系“守疆场,绾兵柄”的代表性人物,就曾“广屯芍陂、洪泽之田,以佐其兵费”[25]。

结合文献记载和前文论述可见,元代芍陂屯田可以说总体上达到了预期目标。通过阔阔你敦的上奏可知,芍陂屯田试行的当年便收获“粳、糯二万五千石有奇”;屯田之初,两万屯田兵“岁得米数十万斛”[21]3214。 当时江淮行省曾言:“国家经费,粮储为急,今屯田之利,无过两淮。况芍陂、洪泽皆汉、唐旧尝立屯之地,若今江淮新附汉军屯田,可岁得粮百五十余万石。”[21]2566学者也指出,当时“芍陂屯田规模较大,当地水稻生产种植较为普遍,收获量较为可观”[26]。芍陂屯田所收获的粮食,除了能满足本地屯军所需以外,还可以接济其他地方。如史载天历二年(1329)八月,“河南府路旱、疫,又被兵,赈以本府屯田租及安丰务递运粮三月”[21]740;又阿礼海牙曾言:“安丰等郡之粟,逆黄河运至于陕,籴诸汴、汝,近郡者,则运诸荥阳以达于虎牢。”[21]3315

芍陂屯田使当地因各种原因抛荒的土地恢复了耕垦。前文已提及,元初拟在芍陂屯田,就有出于“两淮兵革之余,荆榛蔽野”的考虑。而且屯田成功,也能增加国家的财赋收入,江淮行省的上奏中就指出:“国家经费,粮储为急,今屯田之利,无过江淮”[21]2566;后世顾祖禹也指出:“夫芍陂,淮南田赋之本也。”[24]有学者总结说:“芍陂屯田对于因战乱遭受破坏的两淮地区的经济恢复,也起到了很大的作用。”[9]

屯田对元代芍陂水利设施的维护起到了重要作用。一般而言,农田水利设施的损毁主要有三个方面的原因:一是长期不用,随着时间的推移,自然湮废、损毁;二是得不到及时维护(《芍陂纪事》指出:“此土工,必须补救,有裨勿坏”[10]17);三是管理不善,造成人为破坏(《芍陂纪事》总结了从东汉到五代芍陂被损毁的情况[10]17-20)。而在设立屯田之后,水利设施则会进行相应的维修和管理。如至元二十一年(1284)屯田之初,就同意江淮行省的上奏,对芍陂进行维修。又据曾任千户的刘济的墓碑记载,至元二十四年,“(刘济)以二千人与十将之士屯田芍陂,收谷二十余万。筑堤三百二十里,建水门水闸二十余所,以备蓄泄。”(民国《大名县志》卷21《冢墓》)有学者指出:“在芍陂和其他重要水利设施一带屯田,既有利于溉田的需要,也让水利的维修与浚治拥有必要的人力。”[27]

芍陂屯田抑制了围陂占垦之风。占垦一直是历史时期芍陂地区的顽疾,目前所知最早的芍陂占垦记录为南朝梁时期裴邃之侄裴之横“与僮属数百人,于芍陂大营田墅”[28]。又史载唐大中四年(850)左右,“芍陂之水溉田数百顷,为力势者幸其肥美,决去其流以耕”[29];五代时期,“豪右分占,水小则阻以利己,大则决以害人。”[10]20不过元代芍陂占垦事件相对较少,主要发生在元代后期。史载大德九年(1305),“诏芍陂、洪泽等屯田为豪右占据者,悉令输租”[21]466。但结合前文所述可知,占垦很可能与大德五年至八年芍陂屯田的停顿有关。进入明代,则占垦之风又起[30]。元代芍陂屯田起初是由军人实施,随着屯田面积的逐渐扩大,屯田主力变成了专门的屯田军[27]。军事力量长期驻守芍陂地区,对附近豪强的占垦行为无疑能起到震慑作用。而明清时期占垦之风再起,则显然与芍陂屯田的式微有关。

元代芍陂屯田起到了安置流民与吸纳俘虏的作用。如前文已述及,至元二十一年十一月,“以江淮间自襄阳至于东海多荒田,命司农司立屯田法,募人开垦,免其六年租税并一切杂役”[21]270。芍陂灌区也曾多次安置俘虏。如前文所述,至元十二年,沙全抓获6000名南宋“盐徒”,行省主张将这些盐徒全部杀死,经沙全争取,这6000名俘虏被发往芍陂屯田(同治《上海县志》卷14《名宦》);又,“衡州袁舜一等诱集二千余人侵掠郴州,湖南宣慰司发兵讨之,获舜一及其余党,命诛其首谋者三人,余者配洪泽、芍陂屯田,其胁从者招谕复业。”[21]443蒙元时期,对于俘虏的处理办法,要么是充当奴隶,要么杀死。而在芍陂灌区安置俘虏屯田,对于发展农业生产具有积极作用,对于转变处理俘虏方式也起到一定作用。

元代芍陂屯田以军屯为主,长期的军事驻扎为平定地方叛乱提供了军事力量。屯田军士本来就有御敌职责,所谓“授之兵牛,敌至则御,敌去则耕”[21]58。到了元代中后期,各地叛乱与反元斗争可谓此起彼伏。至正十六年(1356),朝廷命帖木儿不花与宽彻普化镇守怀庆路,由于“汝、颍之寇南渡,帖木儿不花复以便宜,调芍陂屯军拒之”[21]2913。另据史载:“既而颍寇将渡淮,(陈思谦)又言于王曰:‘颍寇东侵,亟调芍陂屯卒用之。’王曰:‘非奉诏,不敢调。’思谦言:‘非常之变,理宜从权,擅发之罪,思谦坐之。’王感其言,从之。”[21]4240元朝名将董抟霄也曾调用芍陂屯田兵平定地方反抗力量。史载:“(董抟霄)奉旨从江浙平章教化征进安丰,兵至合肥定林站,遇贼,大破之。时朱皋、固始贼复猖獗,军少不足以分讨。有大山民寨及芍陂屯田军,抟霄皆奖劳而约束之,遂得障蔽朱皋。”[21]4301-4302总之,元代中后期多次地方危机的应对,都调用了芍陂屯田军卒。

四、元代芍陂灌区的农业政策和技术

元代统治者虽为少数民族,但也始终重视农业发展。早在中统元年(1260),忽必烈所下的安民诏书就曾涉及芍陂灌区:“诏安抚寿春府军民。”[21]65至元七年(1270)二月,置司农司,掌管劝课农桑、水利、乡学、义仓等事;同年十二月,改司农司为大司农司。至元十年,组织大司农司官员,集古今农家之书,删繁摭要,纂成《农桑辑要》,颁行诸路。至元二十五年正月,下诏:“行大司农司、各道劝农屯田司,巡行劝课,举察勤惰,岁具府、州、县劝农官实迹,以为殿最,路经历官、县尹以下并听裁决。或怙势作威侵官害农者,从提刑按察司究治。”[21]308

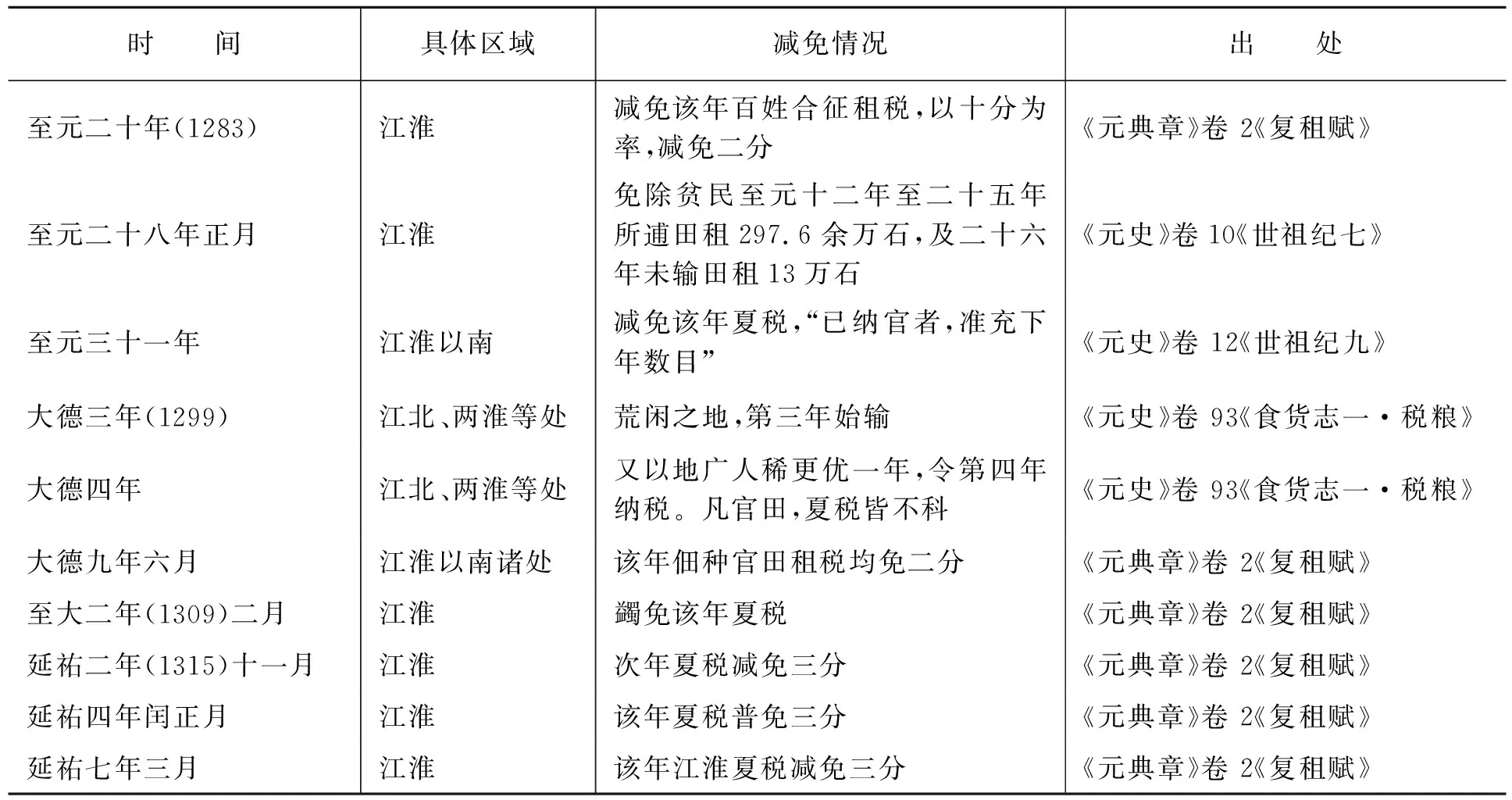

江淮地区在元代经济中占有重要地位,而芍陂灌区恰处于江淮腹地。有元一代,统治者对整个江淮地区的税收予以了多次减免(详见表3),这对农业生产的发展无疑是十分有利的。

表3 元代江淮地区税收减免情况

元代在安丰路设有专门的屯田管理机构。至元二十三年在芍陂灌区专设芍陂屯田万户府,置达鲁花赤、万户总管、同知、通判等官员,管理芍陂屯田事宜。芍陂屯田万户府,正三品,先隶属江淮行省,至元二十八年后隶河南江北行省管辖。史载陈祐之子怀远大将军陈夔,即曾任芍陂屯田万户,后来陈夔之子陈思鲁承袭了这一职位[21]3941;抄思的女婿铁奇也任过此职[31]。芍陂屯田万户府还下设有芍陂屯田千户所,朵罗台就曾任芍陂屯田千户所达鲁花赤[21]3256。除此之外,安丰路还专门设置有稻田提领所:“安丰、怀远等处稻田提领所,秩从九品。掌稻田布种,岁收子粒,转输醴源仓。定置提领二员。”[21]2202

在国家重农态度影响下,地方官员对芍陂灌区也非常重视。武宗朝何玮曾任河南行省平章政事、提调屯田事,除了大力发展屯田以外,“又请置洪泽、芍陂屯田万户府儒学教授。自太平还,购书万卷,迎刘因先生为师”[32]。又史载米只儿于泰定五年(1328)任安丰路达鲁花赤,“莅政忠勤,解任民立去思碑”[33];张谦于至正六年(1346)任安丰路总管,“赈恤饥民,政绩可纪”[33];前文提及的刘济也十分重视当地农业生产。

而更具代表性的地方官员当属鲁明善。鲁明善,畏吾儿人,生于高昌,历任中顺大夫、安丰路达鲁花赤等职。任职安丰路期间,他“亲劝耕稼”[34];还曾在“出监寿郡”期间,“编辑《农桑撮要》传于世”[33]。《农桑撮要》即《农桑衣食撮要》(此书明代本多称《农桑撮要》,《四库全书总目》及近世流行本题作《农桑衣食撮要》),全书力争做到“黄童白叟,日用不知,一览了然”[35]张栗序。清代瞿镛将其与《农桑辑要》作了对比:“元时官颁《农桑辑要》一书,以《齐民要术》为蓝本,共分六门,而卷末载岁用杂事,犹略。此本则分为十二月令,案时件系,详言种殖敛藏之事,足补《辑要》所未备。”[36]《农桑衣食撮要》基本涵盖了《农桑辑要》所载有关农作物栽培以及种桑养蚕等内容:“凡天时地利之宜,种植敛藏之法,纤悉无遗,具在是书”[35]自序,而且对农产品加工及贮藏、陂塘修建技术等总结得更详细:“卷中十一月修池塘一条,谓宜于农隙之时,填补塘岸令高,中间要挑掘令深,则聚水宽广,所以备干旱,此真耕农要务也。”[36]

需要特别指出的是,《农桑衣食撮要》中总结了葡萄、棉花等的种植技术,酪、干酪、酥酒、米醋、老米醋、麦醋、莲花醋等的制作方法,虫不蛀皮货、毡毛的良方,以及收羊种和防治羊疥疮、口鼻疮、茧蹄等病症的措施--这些技术、方法具有少数民族的特征,为《农桑辑要》和王祯《农书》所不载。随着《农桑衣食撮要》在寿州的刊行(高栋梁指出:“种种迹象表明《农桑撮要》在寿郡就已经进行了首刊”[37]),这些技术无疑会慢慢融入当地的生产实践中。《四库全书总目》称:“明善此书,分十二月令,件系条别,简明易晓,使种艺敛藏之节,开卷了然,盖以阴补《农桑辑要》所未备,亦可谓能以民事讲求实用者。”[38]鲁明善在该书自序中强调:“夺其时以落其事,便是书为徒设,则有司之咎也”[35],可见其在当地刊行此书以及推广农业技术的决心。据学者研究,元代芍陂灌区广泛种植有稻、麦、粟等[26],这与当地农业技术的提升显然是分不开的。

五、元代芍陂灌区的灾害与赈恤

由于拥有芍陂这一著名水利工程,当地水旱灾害的抗御能力遂优于一般地区。有研究指出,“安丰路是元代河南江北行省境内淮河一线自然灾害最少的地区”[39]。不过,芍陂灌区处于我国南北气候过渡地带,是淮河流域暴雨密集地区之一,年内、年际降水量分布不均,变化幅度较大。特殊的地理和气候环境使得这一地区往往大雨易灾、不雨即旱,甚至出现旱涝相循的复杂情况。因此,这里的农业生产条件在元代虽相对优越,但还远远没有达到水旱无虞的程度。

笔者根据相关史料对元代芍陂灌区的灾害情况作了不完全统计,见于明确记载的大约有21次,其中旱灾3次、水灾4次、霖雨2次、蝗灾3次、饥荒7次、不明原因灾害2次(详见下页表4)。相对其他地区而言,芍陂灌区的灾害种类并不算多,最主要的就是水、旱、蝗。如史载大德元年(1297),“历阳、合肥、梁县及安丰之蒙城、霍丘,自春及秋不雨”[21]414;延祐七年(1320)四月,淮河泛滥,致使安丰路和庐州路一带禾麦损失达到1万顷[21]1055;至治元年(1321),当地发生旱灾及蝗灾[21]621;至治二年五月壬戌,“安丰属县霖雨伤稼”[21]623;元统二年(1334)二月,“安丰路旱饥”[21]820。

表4 元代安丰的灾情及赈恤

尽管元代芍陂灌区灾害次数不多,但并不意味灾害所导致的后果轻微,因此,政府通过各种方式赈济灾区是尽快恢复生产的必要手段。在前述21次灾害中,史料中明确提到进行赈恤的有10次,方式则有“发廪减价赈粜”“发米赈之”“免其租”等。如至治元年二月,“以钞二万五千贯、粟五万石赈之”(含赈河南)[21]610;至顺元年(1330)二月,“以两淮盐课钞五万锭、粮五万石赈之”(含赈扬州、庐州)[21]750-751;元统二年二月,“敕有司赈粜麦万六千七百石”[21]820;顺帝至元二年(1336)十一月,“赈粜麦四万二千四百石”[21]837。

屯田军民,一般多由朝廷提供谷种、牛具,并在赋税方面给予优惠。有学者指出:“屯田的租率一般是每亩军屯六斗,民屯三斗左右。纳租以后,免除一切科差和杂徭。除定额租外,屯田中也常实行分成租制。但不论是定额租还是分成租,其租率都低于一般的民田租额。”[40]鉴于屯田具有特殊的经济与军事功能,而且芍陂屯区还有特设机构,故一旦遇到自然灾害,政府除对安丰路进行常规赈恤之外,还会对芍陂屯区进行特别赈恤,这一点《元史·纪》不乏记载(详见下页表5)。

表5 元代芍陂屯区的灾情及赈恤

由表5可见,《元史·纪》记载芍陂屯区受灾11次,其中旱灾6次、水灾2次、蝗灾2次(与旱灾并发)以及饥荒3次;有明确记载的赈恤8次,赈恤的主要方式则是免租和赈粮,其中至顺元年四月“赈粮三月”[21]756,顺帝至元元年四月“赈恤芍陂屯军粮两月”[21]826。可见,元朝政府对芍陂屯区的各类灾荒基本能够做到及时赈济,并蠲免租税。有学者指出:“这种扶持政策从元代初期到中后期一以贯之,有着连续性。”[9]

结 语

宋代所遗留的水利基础,对元代芍陂灌区的农业发展起到了重要作用。元朝政府在芍陂灌区广置屯田,除了具有供给粮饷的军事功能以外,还产生很好的社会效益,取得了很大成功。国家重视对芍陂灌区的农业管理,以鲁明善为代表的当地官员亦能很好地贯彻重农方针,从而使元代芍陂灌区农业获得了较大发展。而在灾害之年,元朝政府又能给予当地大力赈济,以帮助军民恢复生产。

不过,尽管芍陂灌区的农业发展既为军队提供了重要的后勤保障,又强化了其军事地位;但从另一方面来看,军事地位的凸显又增加了该区域的不稳定因素。元初和元末,芍陂灌区一带的战争此起彼伏,造成百姓涂炭、农业生产的破坏,并影响到芍陂的及时修缮和维护,芍陂规模的缩小在元末已现端倪。入明以后,芍陂灌区屯田渐衰,豪强占垦成风,甚至决水为田,导致水道淤塞、规模缩小,芍陂加速湮废。

——江苏省洪泽老年大学校歌