清初尺牍文体的再兴与文人著述交游:基于王晫往来尺牍的考察

蔡燕梅

晚明清初是中国古代尺牍文学出版的一个高峰期,虽然尺牍数量众多,内涵丰富,但学界较少有对尺牍文体属性、文本形态等相关问题的探讨。究其原因,由于传统文体尊卑观念的作用,许多尺牍作品散佚,多数文人别集中未收录“尺牍”。晚明清初趋于极盛的尺牍,是文人展开交游的主要媒介,而编织出的文本网络,成为文人交游的写照,为观察该时期的文学活动与文学生态提供了独特的视角,故应引起充分重视。(1)参见赵益:《从文献史、书籍史到文献文化史·绪论》,《中国古代文献:历史、社会与文化》,南京大学出版社2022年版,第26页。

尺牍的勃兴与嘉靖、万历时期山人文化活动的活跃几乎同步,山人成为尺牍文体盛行的主推手。王晫(1636—?)便是清初特别值得关注的一位山人,其著述颇丰,虽长年乡居却交游甚广,(2)参见[日]小塚由博:《王晫とその交游关系について》,《汉学会》2017年56号。尺牍往来频繁。王晫将作为交往媒介与见证的尺牍保留、刊行,并收入全集与同人集。从《尺牍偶存》(康熙十九年刻本《霞举堂集》所收)到《霞举堂尺牍定本》(振秀堂刻本《霞举堂全集定本》所收),(3)孙修暎(Suyoung Son)指出《霞举堂集》至少有如下3个版本:(1)中国国家图书馆藏《霞举堂集》,今存7卷,目录35卷,为王晫自行出资刻印,应是最早版本;(2)北京大学图书馆藏康熙十九年(1680)文治堂还读斋刻本,《清代诗文集汇编》据此本影印;(3)振秀堂刻本,即日本内阁文库等所藏《霞举堂全集定本》。(Suyoung Son, Writing for Print: Publishing and the Making of Textual Authority in Late Imperial China, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Asia Center, 2018,pp.64-65)不过,孙氏未进一步厘清3个版本之间的关系。本文考察重点在尺牍,尤其是后两个版本所收尺牍集的文本异同及其背后的动因。本文所引《霞举堂集定本》(《霞举堂文集定本》《霞举堂诗集定本》《霞举堂词集定本》《霞举堂尺牍定本》)皆据第3种,下文不再一一出注。为行文便宜,下文将“《霞举堂尺牍定本》”略称作“《尺牍定本》”。王晫自撰尺牍经历由单刻至编入全集且文本形态被多次重塑的过程;在汇刻同人作品的《兰言集》中,尺牍文体地位得到凸显。尺牍不再只是单纯的交游媒介,也成为交游写照,还被用于打造个人形象,提升著述名声。经由上述文本的比照,可一窥清初文人如何利用尺牍进行诗文著述的日常往来,及其构建理想交游关系的心路历程。

尺牍作为交游、互通声气的媒介与见证

王晫,字丹麓,一字木庵,自号松溪子,人称松溪主人,钱塘人,70岁仍在世,卒年未详。(4)据《霞举堂文集定本》卷首松溪主人自题“年已七十矣”,时为康熙四十四年(1705),王晫仍在世。王晫13岁试有司,补县学生,28岁时因得喉疾,受父命弃绝举业,从此专心读书、著述与交游,声名日隆。(5)吴仪一:《本传》,王晫:《霞举堂文集定本》卷首。王晫与江南各地文人墨客多有交游。与王氏有诗文交往者超过700人。(6)[日]小塚由博:《王晫とその交游关系について》,《汉学会》2017年56号。王晫自称“生平足迹未越里闬”,(7)王晫:《行役日记》卷首,《四库全书存目丛书》子部第165册,齐鲁出版社1996年版,第421页。其交游网络的建立、维系与拓展,主要依靠尺牍与诗文著述的往来。诗文著述是作者内在文采、道德修养的外化,以文字为载体,因此成为其才华造诣、人生阅历、生存状况乃至价值观为人所“知”的直观途径。(8)田安从友谊的认识论角度提出“知与被知”的议题,指出中唐时期以政治和学术为话题的大多书信在这一时期文学中占有特殊位置。参见[美]田安:《知我者:中唐时期的友谊与文学》,卞东波等译,中西书局2020年版。而作为信息传递媒介的尺牍,王晫与友朋借此互通情愫,交换彼此对某些作家作品或社会文化现象的看法。另一方面,尺牍也是王氏交游广阔的产物与证言,正如蒋鑨所云:“前过高斋,见案头卷轴累累,皆当世名卿硕彦往来酬应之札,晤言一室,如说生平,足下真善交哉。”(9)蒋鑨:《与王丹麓》,王晫辑:《兰言集》卷廿三,康熙年间霞举堂自刻本。本文所引《兰言集》皆据此本,下文不再一一注出。与名公巨卿的往来尺牍成为王晫向人夸示的文化资本。因此,“问遗赠答,诗词尺牍,片言只字,具有元本”(吴仪一《本传》),平日与友朋之间的赠答文字皆为王晫所收藏。

尺牍为受限制的交往创造了条件。苏州的尤侗与杭州的王晫素未谋面,当其偶然得知己作被录入对方所编《文津》,欣喜不已,遂作《寄王丹麓》(《兰言集》卷二十)表达“知己之感”,并寄赠近作与已刊著述数种。尤侗以杨长公的联结作用为尺牍往来之端绪,称赞王晫著述,主动提供近著8篇与已刊著述4种供选文,以示结交诚意。尤侗还向王晫索求回信及《文津》等诗文著述,希望以此来认识对方。王晫作《答尤悔菴司李》,除致谢外,也表达了对尤侗道德文章的钦服,及对其“受圣主之知”的欣羡,且随尺牍回赠著作,弥补“相见无期”的遗憾。(《尺牍定本》卷二)据《兰言集》所保存尤侗致王晫的多篇尺牍与诗文,可知二人交游关系因尺牍往来而愈加密切,王晫还曾请尤侗为自己的词选作序,而尤侗则憧憬“买舟泛西子湖,策杖两峰之间,从王、徐诸君子把臂论文”(《答王丹麓》,《兰言集》卷二十)的画面。王晫与友朋之间的尺牍及著述交往,寄寓了自我文章道德为人所“知”的愿望,而请求受赠者以序、题、诗、词、曲诸题材作为“反馈”,则是希望“被知”能以某种形式显现。

一介书生王晫,以著述和交游逐渐打开知名度,成为众多文人慕名结识的对象。虽然王晫汇刻所得赠答文字的行为较突出,但借助尺牍及诗文著述交往提升文名的动机与努力则为清初文人所共有。向王晫赠送诗文著述的文人,也渴望“知”与“被知”。朱鹤龄《寄王丹麓》(《兰言集》卷十九)叙说了著述出版的艰难,希望王晫能游扬其于浙中诸公之间,使自己所撰《尚书埤传》流播更广。这从侧面反映出王晫在当时的杭州乃至江南文坛的声望。丰富的著述寄寓了清初文士以此寻觅知音的愿景,但仍需名士助一臂之力。以著述为礼物相互赠送的叙写在清初文人往来尺牍中俯拾即是。(10)参见陈晓峰:《清初“文人共同体”的书籍生成与流通——以张潮〈尺牍偶存〉〈尺牍友声〉为考察中心》,《江海学刊》2022年第5期。文人之间借助尺牍与诗文著述的往来,实现彼此“知”与“被知”的心愿,同时也积累了个人的文化资本,构建了交游网络。

通过尺牍彼此联络,搜集、编刊已故文士尤其是布衣作者的遗作,也是文人群体同气相求的表征之一。王晫在《与陈椒峰进士》中盛赞陈玉璂(号椒峰)为邹祗谟所作《远志斋遗集序》及所编亡友遗稿的义举。受此感召,王晫邀约对方到书斋,“试把尊酒,共取《远志斋集》而评论之”(《尺牍定本》卷一),对此义举表示支持。在《与韩秋岩明府》中,王晫对收信人竭尽全力搜集、编刊侯嗣宗遗稿且以赠书方式使之广为传布的行为大加称扬。(《尺牍定本》卷一)选家被赋予使寒士、亡友述作遗书得以流传于世间的使命。

此外,清初文人在交换对社会现象看法的同时,也加深了对彼此的了解。例如,在《与吴志伊》中,王晫高度评价其《补字汇》。《与吴枚吉》中,王晫称赞收信人所合编《今词苑》,同时也严厉批评彼时选家邀利弋名的现象。(《尺牍定本》卷一)身处不同地域的文人借尺牍与诗文著述,跨越空间阻隔,建立和维系交游关系,加深彼此间“知”与“被知”的程度,营造人文氛围,展示出更为繁复热闹的清初文坛生态。

尺牍:诗文著述的独特阅读反馈

作为交游媒介,尺牍的数量反映出文人的交往范围。为了证明自身交游甚广,当事人往往珍视尺牍,将其汇刻成集。正如王晫自称:“交游既广,往来书牍日繁,其随手酬答及言事涉俗情者,概置不录,故所载寒暄通问,谈风月外,连篇累牍,惟论诗文为最多耳”(王晫辑:《兰言集》“例言”),尺牍被赋予论说诗文的旨趣,成为一种独特的阅读反馈,王晫用以打造个人著述的“文本权威”。(11)“文本权威”(Textual Authority)这一术语借用自前揭孙修暎著作,参见引言部分相关注释。

王晫通过赠送的方式拓宽诗文著述的流播范围,其名气亦随之攀升。《兰言集》所收友朋赠答文字,从多个维度褒扬王晫的著作。诗、词、序等作品从篇名上直白地表达了作者对王晫著述的称赏及赠书的谢忱。尺牍虽然篇名极少包含这类的信息,但其正文内容对著作的“反馈”信息更具体而富有“广告”效果。王晫所撰《霞举堂集》《霞举堂杂著》《峡流词》及其所辑《文津》《遂生集》《今世说》等,其著述名称成为《兰言集》所收尺牍的高频词,而《文津》出现频次最多,多达22通。

《文津》成书于康熙三年(1664),时值王氏弃绝举业而专心著述的生涯转折点。这是王氏最早以其书斋“霞举堂”名义私刻,通过赠送形式流转于其交游网络中的文章总集。写信人从各自的角度谈论《文津》,或直接评价其选文水平、刻印质量,或通过其他逸闻间接表达对编者的赞赏。严沆云:“《文津》赏拔,足为风雅之宗”(《答王丹麓》,《兰言集》卷十九),可见评价甚高。据丁灏《与王丹麓》所云:“曾于唐豹岩太史案头见尊撰《文津》,选刻并妙。遍索之金陵书肆,竟不可得。仰祈台爱,先以一部见寄,邮至三山街承恩寺文治堂转付,不致浮沉也”(《兰言集》卷廿二),《文津》已跨越杭州传布至江宁。写信人借尺牍表达对王晫的欣赏之情,还向他索赠此书。与他物不同,“索赠”个人著述意味着对作者文章道德的认同,是一种正面反馈。胡贞开则在《柬王丹麓》中先以逸事铺陈,其云:“昨携《文津》过栖水,夜半有力者负之而趋,势必不可追。在门下广声教,开后学,适惬本怀,然弟失却枕前不夜珠,无由入梦矣。不识可再赐一帙,使我返魂到五明帐中否?”(《兰言集》卷廿一)夜半被盗作为索赠理由未必属实,却不失为风雅韵事,传达出受赠者对《文津》的珍视非同一般,皆可成为其人气之资谈。此外,对续集问世满怀期待,并主动随寄己作供选录,对总集编者而言则是肯定与支持。如钱肃润《与王丹麓》曰:“《文津》一选,尤足娱神悦目……嗣后倘有续选,或以之秽佛头可乎?小言数篇,亦可发一笑也。”(《兰言集》卷廿二)主动附赠“小言”数篇,以供续编采摭。这些尺牍从多个侧面烘托出该总集在文人中大受欢迎的印象。魏宪在《答王丹麓》中高度评价《文津》云:“及读佳刻,暨《文津》大选,神清骨俊,绝无近代繁缛之习,其间如侯朝宗、王于一诸篇,表扬已往,不以生死论交,此情此谊,定当求诸古人,益为叹服,深诸肺腑也”(《兰言集》卷廿三),且特别肯定选家对已故文士作品的赏拔。毛稚黄也在《与王丹麓论选文书》(《兰言集》卷十七)中,对王晫寄予厚望,能尽力采录“无力传远”的“寒士述作”、“零断若线”的“亡友遗书”,使其流芳后世,以此告慰黄泉,为“文章中行阴德”,实现选家的道义。

尺牍与同样独立于所论著述之外的诗、词、赋诸韵文文体,各具文学批评功能。邹祗谟《读〈文津〉赋赠并望后集以慰渴思》(《兰言集》卷二)等诗作,明显受篇幅与韵律限制,内容宽泛,流于表面,自然无法从容呈现来自受赠者的反馈。论著述与论诗同属批评行为,二者有共通之处。诗、词文体,尽管体性与功能有别,但体现出相似的局限性。(12)关于论诗诗作为文学批评形式自有的局限性,参见张伯伟:《中国古代文学批评方法研究》,中华书局2002年版,第434页。论著述的诗、词等韵文类文体最终多沦为致谢或称赞的套语,创作时或有公开的预设,因此染上了应酬的色彩。相较而言,散体尺牍不受篇幅及语体束缚,撰者可畅所欲言,且因其“私”之文体属性而更具独特意味。

相比一些副文本,尺牍在著述的阅读反馈方面显现出明显的文体优势。《兰言集》卷一三收有姜希辙所撰《〈文津〉序》,在文章结构上,该序以文与道德的感慨开篇,在此宏大背景下介绍编纂者王晫的出身,褒扬其人格与才华,并逐渐将焦点转近其著作,依次赞美该书所收各体作品,最后以序作者个人交游及自谦套谈收束全文。就语言形式而言,通篇多用骈偶,风格鲜明。此序篇幅长达626字,毫无针对性,显得既夸张又笼统,似放之四海而皆准,难以给读者留下深刻印象。确实,序跋这一数量最多、最为常见的副文本文体与正文本之间,多是外围场域的关联,且因交际应酬关系,有时褒奖言过其实。(13)参见何诗海:《作为副文本的明清文集凡例》,《文学评论》2016年第3期。与此序相比,前文所举尺牍较为自然平实地展现出读者群体的阅读反馈,且颇成规模,更具“广告”效果。

尽管尺牍、诗、词等文体与序、跋、题辞等副文本在《兰言集》中以类聚合,不过,《文津》等著作名所形成的若干“焦点”引人注目。这既是王晫有意赠送著述所得回报之一,也是其编选尺牍专集、全集与同人集时通过作品甄选所营造出的印象。换言之,曾经存在一个事实层面的著述交游,经由尺牍专集或门类的“镜像放大”,诗文著述的位置因此彰显。通过多层面的用心设计,王晫颇有成效地提升了个人著述的名气。

文本重塑:升格为著述文体的尺牍

王晫的多次刻印从多个层面塑造了尺牍文本,这也说明,尺牍文体被纳入其著述体系。王晫汇刻著作,并不以“求全”为宗旨,而表现出对“诗文”论说的明显偏好,已然不同于明中后期以来依靠作品数量和规模打造作者人格、获取文化资本的路线。(14)参见魏宏远:《王世贞诗文集的文献学考察》,《文学遗产》2020年第1期。现存版本反映出《霞举堂全集》与《兰言集》定本以前的部分文本变动轨迹,据此可推知尺牍从日用文体演化为著述文体的动因。作为个人著述的《霞举堂全集定本》与作为同人集的《兰言集》性质不同,编纂动机与旨趣也不同。

王晫全集展现出与传统文体尊卑观念截然不同的作品编次体例,《霞举堂全集定本》不仅耗费相当的篇幅收录尺牍,且将其与诗、词、文并置,体现出作者对尺牍的重视。这可追溯至《尺牍偶存》的成书。康熙十九年(1680)《霞举堂集》所收《尺牍偶存》共二卷,收录作品计152篇,卷上78篇,卷下74篇。据作者自序可知其编刊背景,乃顺治末康熙初年盛行的“尺牍诸选家之征”,其代表有杭州的《尺牍初征》《尺牍新语》与南京的《尺牍新钞》。康熙初年,杭州书商汪淇主编《尺牍新语》三编,随作品征集与编纂评点活动的展开,围绕该尺牍总集编评活动的文人交游网络渐成规模。(15)参见蔡燕梅:《从〈尺牍新语〉编纂看明末清初尺牍选本的商业出版》,《文献》2020年第4期。该系列总集收录王晫与友朋往来尺牍多达29通及评语多则,王晫曾以写信人、收信人、编纂者、评点者多重身份出现于其中。王晫《尺牍偶存自序》化用了《唐摭言》中“苦海”的典故,在自况中流露出对尺牍的自珍,应和他参与《尺牍新语》编评的经历有关。文本完好且令作者引以为豪的作品才被选录。《尺牍偶存》由单刻被纳入《霞举堂集》,与“文部”“诗部”“词部”“杂著”“外编”并立,其地位非同一般。

《霞举堂全集定本》编纂之际,作品文类被重新整合,“杂著”与“外编”不再独立成卷,尺牍与诗、词、文类分,其文体地位进一步被凸显。《尺牍定本》3卷,收录作品计157通,卷一59通、卷二53通、卷三45通。若依卷首戴斐男评语——“松溪先生往来酬酢笔札最繁,此乃尽汰其语之有寒暄及事之涉俗情者,存止什之二三”(“评林”,《尺牍定本》卷首),该集是王晫全部尺牍的精华。关于《尺牍定本》与《尺牍偶存》二者关系,王晫并无任何说明,却似有意以后者取代前者。经比对,尽管二者篇数接近,部分作品重合,但文集面貌却发生明显变化,主要体现在作品篇目的新增和删汰两个方面。

《尺牍定本》有109通(卷一55通、卷二46通、卷三8通)作品,与《尺牍偶存》一致,新增作品48通(卷一4通、卷二7通、卷三37通)。新增尺牍应作于康熙十九年(1680)《霞举堂集》刊行以后,《霞举堂全集定本》编刊以前。例如,《尺牍定本》卷三新增《答张山来》3通,当作于王、张二人订交的康熙三十三年(1694)之后,等等。新增作品基本合乎既定的典雅旨趣。

原本收录于《尺牍偶存》中的43通作品从《尺牍定本》中消失。例如,《答仲昭兄惠竹箪》(《尺牍偶存》卷上)这类寒暄酬酢之作,或因“事涉俗情”而被剔除。又如《答潘俨思进士》(《尺牍偶存》卷下),谢绝收信人为人荐馆求情,文末姜西溟“写尽一时恶习”之评语或道出其被舍弃的原委。“荐馆”内容的常态化叙写,使这类尺牍染上浓重的功利色彩,这种风气由明末延续至清初。这类可能妨害“脱俗”旨趣的作品在王晫编定全集的过程中被反复清理。不过,其中5篇被归入“启”一类,在全集定本编纂时被移入《霞举堂文集定本》卷六,而正文无差异,(16)例如,“寄毛大可”作“寄毛大可启”。在康熙十九年本《霞举堂集》中,“书启”作为一类文体收录于《南窗文略》卷五,而尺牍单刻表明彼时王晫已有“辨体”意识,且格外重视“尺牍”文体,而这贯穿于他数十年间多次的全集重刊之中。虽有涉“俗情”之嫌,然或因文辞尚有可取之处而被留存。

对其他关乎“诗文著述”尺牍的不同处理,暗含了王晫重塑尺牍集文本的复杂用心。例如,《与沈去矜》(《尺牍偶存》卷下)关乎两部文章选本刊刻的问题,在定本编纂时却被移除。王晫在尺牍中告知收信人沈谦,《文津二集》《经世名文》编目并题辞皆已完备,但不无遗憾地慨叹二书因“剞劂无资”而作罢的遭遇。与铜臭纠缠的负面情绪有悖于风雅之道,亦有损其追求诗文著书的完美形象,抑或有“事涉俗情”之嫌,也被剔除出全集。(17)沈珩《与王丹麓》(《兰言集》卷廿一)虽然也涉及《经世名文》刊行未遂一事云:“向蒙示《经世名文》选目,诚为当世不可少之书,不识何法能使之剞劂,公诸天下耶。窃欲奉借目录一抄,抄讫即完幸掷来。”但这类正面的阅读反馈可作为受认可之证言,有利于王晫著作的宣传,或因此被保留下来。此外,王晫写给张潮的绝大部分尺牍也未见于王晫著述。据戴廷杰统计,这批尺牍至少有31通,但《尺牍定本》仅收录3通。通过尺牍,王晫与张潮围绕《檀几丛书》编纂事务交换意见,涉及版式、署名、序言、批语、选文、校勘诸种细节。在张潮的丛书编纂事业发端,王晫贡献巨大,但后来张潮强势主导,王晫在尺牍中不时流露出不满、怨怒、苦涩的情绪。(18)参见[法]戴廷杰:《雅俗共融,瑕瑜互见——康熙年间徽州商籍扬州文士和选家张潮其人其事》,[法]米盖拉、朱万曙主编:《徽州:书业与地域文化》,中华书局2010年版,第544—658页。虽如此,王晫仍难以完全舍弃与张潮往来的尺牍。最终展现在世人眼前的,仅仅是二人之间体面的交往与合作,遮蔽了二人之间复杂微妙的关系。

王晫亦不以“求全”来体现对友人及其赠答文字的珍重,还通过甄选、剔除、加工甚至“拼接”来实现对他人作品文本形态的“干预”。据《兰言集》卷首载序文可知,所收尺牍也经历不止一次的文本重塑。虽然王晫于自序中提到此前“已刻成两集”,但今未见“旧集”。关于重刻本成书始末,王晫如此说明:“自束发论交四方君子,辄有投赠,藏诸箧笥,篇什恒满,前已刻成两集,流布海内,日久板坏,儿子言检校重刻,分体类编,合新旧共得二十四卷。”(《兰言集》“例言”)其中收录他人致王晫尺牍合计209通,合计5卷,居全书之首。尺牍在全书中的地位显而易见,但也并非照单全收。旧刻尺牍被剔除出《兰言集》者多达33通,失钞的未刻尺牍作品更多。(19)《兰言集》“例言”:“旧刻失钞诗一百十三首……尺牍三十三首,其未刻诗、词、尺牍失钞更多。”《尺牍新语》所收他人致王晫尺牍23通中有8通未见于《兰言集》,这些作品大体出自“邀约”“请乞”“馈遗”等门类,“事涉俗情”倾向明显。这就与开篇阐明的心志“有一可存,片言不弃”自相龃龉,所谓“以志不忘”的记忆,其实是经过当事人王晫精心塑造出来的理想模样。

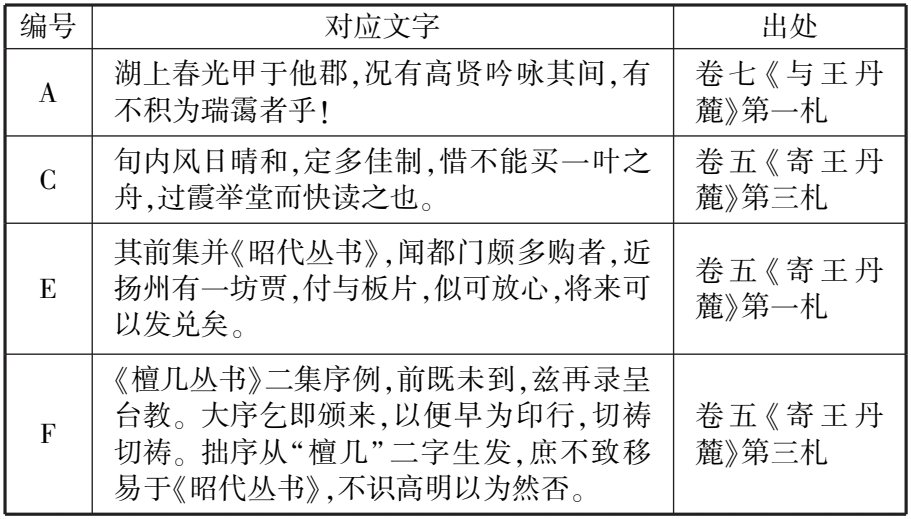

对于出自他人之手却事关自身风雅形象及“文本权威”的作品,除筛选篇章、微调字词之外,王晫还采取“拼接”的手段生成新作。《兰言集》所收张潮致王晫尺牍仅2通,亦与张潮《尺牍偶存》所收35篇数目悬殊。而且王晫对《兰言集》卷二十所收两通张潮致王晫尺牍之中有一通文字经过润色,另外一通竟是由张潮另外3通尺牍拼接而成。(20)参见[法]戴廷杰:《雅俗共融,瑕瑜互见——康熙年间徽州商籍扬州文士和选家张潮其人其事》,[法]米盖拉、朱万曙主编:《徽州:书业与地域文化》,第579、642页。虽然有些作者默许编纂者有酌情订正或润饰文字的权力,但尺牍原本是流通于私领域、面向特定读者(收信人)的信息传递媒介,既具有私密性,又可充当证据,通常会被默认为忠实于文本原貌的文体。对同在世作者的赠答文字作此般“制作”,似乎不妥。以下根据戴廷杰所提供的线索,试图复现王晫“拼接”出该通尺牍的过程,进一步探究其动机。首先,对《兰言集》卷二十所收《答王丹麓》全文作切分和标记。

【A】湖上春光甲于他郡,况有高贤吟咏其间,有不胜为瑞霭者乎!【B】正欲作字寄贺新禧,忽拜瑶函,知佳气定是充闾也。【C】旬日内风日晴和,必多新构,惜未能买一叶之扁舟,登霞举堂而快读耳。【D】承示名篇种种,因来人坐索回书,迫促未暇细阅,然览其目,已不啻宝玉珠贝,光生四座矣。【E】《昭代丛书》闻都门颇多购者。近扬州有一坊贾,付与板片,似可放心,将来或得广行,未可知也。【F】《檀几》二集拙序从“檀几”二字生发,庶不致移易他部,高明以为然否。

张潮《尺牍偶存》(21)以下所引文本皆出自张潮:《尺牍偶存》,国家图书馆藏清康熙刻本。中与上文各片段存在对应关系的文本及其出处如下表所示:

编号 对应文字 出处 A 湖上春光甲于他郡,况有高贤吟咏其间,有 不积为瑞霭者乎! 卷 七 《 与 王 丹 麓》第一札 C 旬内风日晴和,定多佳制,惜不能买一叶之 舟,过霞举堂而快读之也。 卷 五 《 寄 王 丹 麓》第三札 E 其前集并《昭代丛书》,闻都门颇多购者,近 扬州有一坊贾,付与板片,似可放心,将来可 以发兑矣。 卷 五 《 寄 王 丹 麓》第一札 F 《檀几丛书》二集序例,前既未到,兹再录呈 台教。 大序乞即颁来,以便早为印行,切祷 切祷。 拙序从“檀几” 二字生发,庶不致移 易于《昭代丛书》,不识高明以为然否。 卷 五 《 寄 王 丹 麓》第三札

由上可见,《兰言集》所收张潮《答王丹麓》约2/3的篇幅皆有来处。B、D为王晫所新增。B与A、C为寒暄套谈,非实质性信息,但B凸显张在二人交往中的主动性,而标题拟为“答王丹麓”与“忽拜瑶函”隐含相似的意味。D“承示名篇种种”却“未暇细阅”,亦在强调张之主动。涉及实质性内容的E、F与C皆与其他两通张潮致王晫尺牍中对应的片段十分接近。不过,“不识”或因与下文有语义重复之嫌而被删削;以“广行”替换“发兑”更含蓄,淡化功利色彩;“未可知也”与前文“似”之语气相承而避免武断意味等。“新作”更为简洁、凝练、通畅、典雅,原作的随意、琐细或冗沓一洗而空。虽然这是以“拼接”方式“制作”出来的文本,却无捏造或歪曲事实。从文本生成层面看,“拼接”与“合并/粘贴”(22)关于“合并/粘贴”作为互文手法之一,参见[法]蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社2003年版,第49页。十分相似,都是借用其他文本生成新作。就行为主体与原作关系而言,王晫并不将新作据为己有,而将其归于原作者名下。此“拼接”难以被读者发现,甚至当事人张潮或亦未曾察觉。王晫这一“新作”与致王晫全部尺牍所反映的实情相去甚远,其动机与他对自己致张潮尺牍的处理相似。

王晫将尺牍纳入著述体系,甚至对所得赠答文字施行删汰、增补、修订、润饰乃至拼接等“干预”手段,流露出借尺牍文本呈现以诗文著述为基底、凸显个人文雅形象的理想交游关系的意图。

结 语

自万历至康熙时期,尺牍文体的发展不仅表现为多种形态的出版物的规模化涌现,更在于文体观念的更新。尺牍不再是单纯的信息传递媒介,还是文人苦心经营的对象。以尺牍相互标榜、广通声气的风气可追溯到明代万历年间,王穉登、陈继儒等山人为其突出代表,清初尺牍往来与出版的再兴,是前者之延续,二者形成了具有内在发展逻辑的整体。王晫热衷于尺牍创作、往来,有意留存并出版尺牍,且积极推进尺牍流布等一连串作为,是该时期文人交游的一个突出代表。尺牍不仅充当文人交游媒介,更被活用为一种有力的见证。它以自由、自然的风格成为诗文著述的独特阅读反馈,还被纳入著述体系,用以打造个体“文本权威”。文人群体对诗文著述的热忱,是尺牍未曾有的新质素。在尺牍进入集部著作的过程中,王晫自始至终不以“全备”为宗旨,而强化以“诗文著述”为旨趣的明显取向,呈现出一种与明中后期以来以量取胜截然不同的路线。而王晫在多次著述重刻时,对通常“最忠实于原貌”的尺牍集进行文本重塑,是前代尺牍别集中极为罕见的现象,在王氏著述中也仅有少数,却从侧面反映出他对个人形象及著述样貌非同寻常的介怀。

尺牍创作与出版勃兴于明代万历年间,并非单纯的文学和文献问题,其背后是文坛生态和文学、社会风向的整体变化。王晫往来尺牍展现出清初普通文人对诗文著述普遍抱有的热望,可谓其力图通过诗文著述与交游提升文坛影响力的写照,为探析清初以杭州为代表的江南文学文化生态提供了一个独特的视角。