复合菌种发酵玉米秸秆的效果评定及筛选

■ 杜云龙 杨 濛 栾嘉明 冯 鑫 杨东旭 金英海 张 敏 耿春银

(延边大学农学院,吉林延吉 133000)

我国玉米秸秆年产量约为2.43亿吨,但由于散户农民种植居多,且单独处理秸秆的性价比低,导致大量秸秆被农民就地焚烧或者丢弃,造成资源浪费和环境污染等问题[1]。玉米秸秆是草食家畜的粗饲料来源之一,是良好且具有饲用价值的非粮型饲料[2]。然而,由于玉米秸秆中含有较多的木质素导致消化率较低、适口性较差的原因,使玉米秸秆的利用受到了很多限制[3]。因此,探究如何提高玉米秸秆的利用率和适口性对于畜牧业的发展尤为重要。

目前,针对秸秆降解的主要方法为物理法、化学法、物理化学法和生物处理法[3]。复合菌剂发酵属于生物处理法,具有耗能少、成本低,可持续发展等优势[1],其作用机理是通过利用能够产生纤维素降解酶的细菌或真菌对玉米秸秆中的纤维素、半纤维素、木质素进行水解处理[4]。地衣芽孢杆菌具有极强的抗逆性,能耐受饲料制粒高温、挤压与干燥,且能够分泌纤维素酶、内葡聚糖酶等[5]。黑曲霉菌经过固态发酵会产生纤维素酶,在水稻秸秆中添加黑曲霉菌,会降低样品中的中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)含量,可极大提高秸秆等饲料品质[6]。此外,通过测定经黄孢原毛平革菌发酵后秸秆的木质纤维素含量等证实了其对玉米秸秆具有较为理想的降解效果[7-9]。据报道,混合发酵效果普遍优于单一菌株发酵,且已有研究表明黑曲霉菌、地衣芽孢杆菌和黄孢原毛平革菌相互组合发酵饲料并不会产生拮抗作用[10-12]。由于不同菌种在发酵玉米秸秆时所产生的纤维素水解酶种类和速度各不相同,各菌种之间的组合效果也存在差异,因此筛选出优质的复合菌种是提高玉米发酵品质的首要步骤。鉴于此目的,试验选取不同复合菌种对玉米秸秆进行发酵,通过测定营养成分和分析体外瘤胃发酵的影响,以筛选出效果最佳的组合,为发酵玉米秸秆在畜牧业中的广泛应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物和材料

试验选取3 只装有永久瘤胃瘘管的健康延边黄牛(母牛)作为瘤胃液供体牛。玉米秸秆和糖蜜由延边大学农学院动物营养实验室提供。地衣芽孢杆菌(菌种编号CICC 2111,活菌数为0.18×108CFU/mL)、黑曲霉菌(菌种编号为CICC 41481,活菌数为0.28×108CFU/mL)、黄孢原毛平革菌(菌种编号SHBCCD 23069,活菌数为0.4×108CFU/mL)。黑曲霉菌使用PDA培养基(马铃薯200 g、蔗糖20 g、纯化水1 L、自然pH);地衣芽孢杆菌的培养基成分为蛋白胨5.0 g、牛肉浸取物3.0 g、NaCl 5.0 g、纯化水1.0 L,自然pH;黄孢原毛平革菌培养基成分为马铃薯提取液1 L、葡萄糖20 g、KH2PO43 g、MgSO4·7H2O 1.5 g、维生素B1微量,自然pH。

1.2 试验设计

玉米秸秆发酵试验:将保存于超低温冰箱中的试验菌株取出置于4 ℃冰箱内缓慢解冻,以5%比例分别接种于对应液体摇菌管,于160 r/min、37 ℃恒温培养摇床中活化两代,每代培养12 h。活化后的菌株以相同的接种比例接种于250 mL三角瓶液体培养基,于相同培养条件下培养24 h。

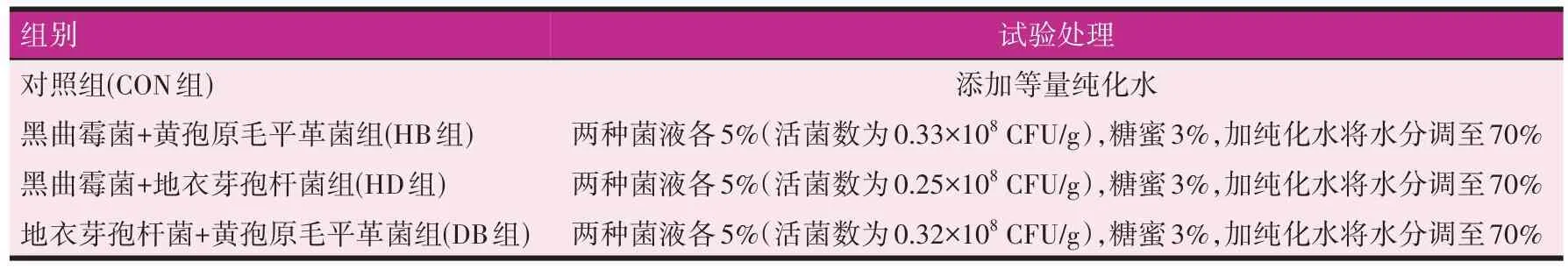

将玉米秸秆切断至1~2 cm,按照表1 进行处理,每个处理组3 个重复,对照组仅添加等量纯化水。将10 mL 混合菌悬液(两种菌悬液各5 mL)均匀喷于100 g 玉米秸秆中,水分调节至70%。将样品装入自封袋中,使用真空包装机抽真空并封口,于室温下发酵21 d 后开袋取样,进行玉米秸秆的发酵品质、营养物质以及酶的测定[13]。

表1 试验设计及处理组编号(按照质量比例)

体外产气试验:试验共分为4 个处理组:对照组(CON)、黑曲霉菌+黄孢原毛平革菌组(HB)、黑曲霉菌+地衣芽孢杆菌组(HD)、地衣芽孢杆菌+黄孢原毛平革菌组(DB),每个处理组3个重复。采用单因素试验设计,以粉碎为80目的发酵玉米秸秆200 mg为发酵底物。在试验当天于晨饲前通过瘘管采集瘤胃内容物,使用4层纱布过滤后收集于密封充满CO2的锥形瓶内,参照Menke体外产气法[14]配置人工瘤胃培养液,在39 ℃恒温和厌氧条件稳定转移至发酵罐进行连续培养。发酵48 h时取出冰浴终止发酵,测定产气参数及发酵参数等指标,发酵期间记录各组产气量变化情况。

体外消化试验:试验处理与体外产气试验一致,采用单因素试验设计,以粉碎为80 目的发酵玉米秸秆1 g 为发酵底物。发酵48 h 时取出后冰浴终止发酵,进行体外消化率指标的测定。

1.3 玉米秸秆发酵指标测定

1.3.1 发酵品质的鉴定

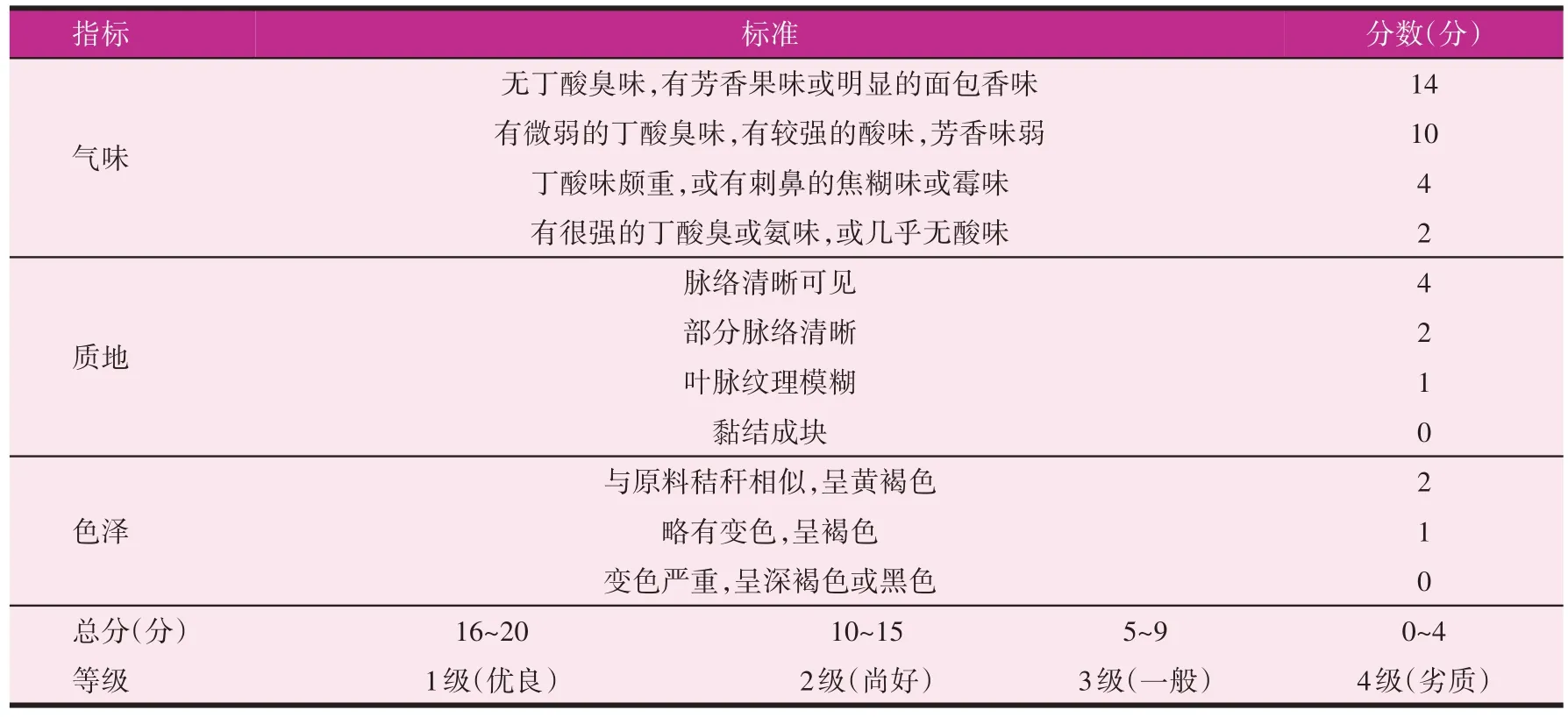

发酵后的玉米秸秆采用传统青贮评分标准评定[5],挑选3 名实验室动物科学系同学经培训合格后上岗,主要从气味、结构、色泽进行评定,然后将得分汇总后分为优良(16~20 分)、尚好(10~15 分)、一般(5~9分)、劣质(0~4分)4个等级,详见表2[15]。

表2 发酵品质鉴定

1.3.2 营养成分及pH测定

将发酵后的玉米秆秸秆采用四分法取出15 g,放入装有135 mL去离子水的烧杯中,在4 ℃中静置24 h充分浸提后过滤后获得浸提液,用于测定相关指标。pH使用pH计测定[15]。干物质(DM)采用GB/T 6435—2014进行测定;粗蛋白(CP)采用FOSS 8400型全自动凯氏定氮仪进行测定;粗纤维(CF)采用GB/T 6434—2006 进行测定;酸性洗涤纤维(ADF)采用NY/T 1459—2007进行测定,中性洗涤纤维(NDF)采用GB/T 20806—2006 进行测定,可溶性糖(WSC)采用由继红等[16]的研究方法进行测定。

1.3.3 纤维素酶活性的测定

使用北京索莱宝科技有限公司试剂盒测定浸提液中的酸性木聚糖酶(ACX)、外切β-1,4-葡聚糖酶(C1)、滤纸酶(FPA)、β-葡萄糖苷酶(β-GC)活性。

1.4 体外产气指标的测定

1.4.1 产气量及产气参数

于发酵0、2、4、6、8、10、12、16、20、24、30、36、48 h分别记录体外产气管的数值(mL),发酵48 h 后将样品从水浴摇床中取出后迅速置于冰水中以终止发酵。

净产气量(mL)=某时间段产气量(mL)-该时间段空白产气量(mL)

产气量采用Ørskov[17]提出的产气模型计算。

式中:Y——发酵底物在t时间点的产气量(mL);

b——潜在产气量(mL);

c——产气速率(mL/h);

t——培养时间(h);

利用SPSS 22.0 中非线性回归程序进行产气参数的估算。

1.4.2 48 h发酵液发酵参数

体外产气停止发酵后,使用发酵液测定相关指标。pH 使用pH 测定仪测定;使用Broderick 等方法测挥发性脂肪酸(VFA);参考冯宗慈等[18]的方法测定发酵液中NH3-N的含量;参考杨平平等[19]的方法测定发酵液中乳酸含量。

1.5 体外消化率的测定

将纤维滤袋用纯化水清洗3次后放入105 ℃烘干箱内烘至恒重并称重记录数值,用于计算干物质(DM)体外消化率(IVDMD),粗蛋白(CP)含量测定使用FOSS 8400 型全自动凯氏定氮仪进行测定;酸性洗涤纤维(ADF)含量采用NY/T 1459—2007进行测定,中性洗涤纤维(NDF)含量采用GB/T 20806—2006进行测定。

IVDMD(%)=[(样品DM重-残渣DM重)/样品DM重]×100

某营养物质体外消化率(%)=[(样品DM 重×样本中该物质含量-残渣DM 重×该物质的含量)/样品DM重×样品中该物质的含量]×100

1.6 数据处理

本试验数据采用SPSS 22.0 进行单因素方差分析,采用Duncan’s 法进行多重比较,P<0.05 表示差异显著,P>0.05表示差异不显著。

2 结果与分析

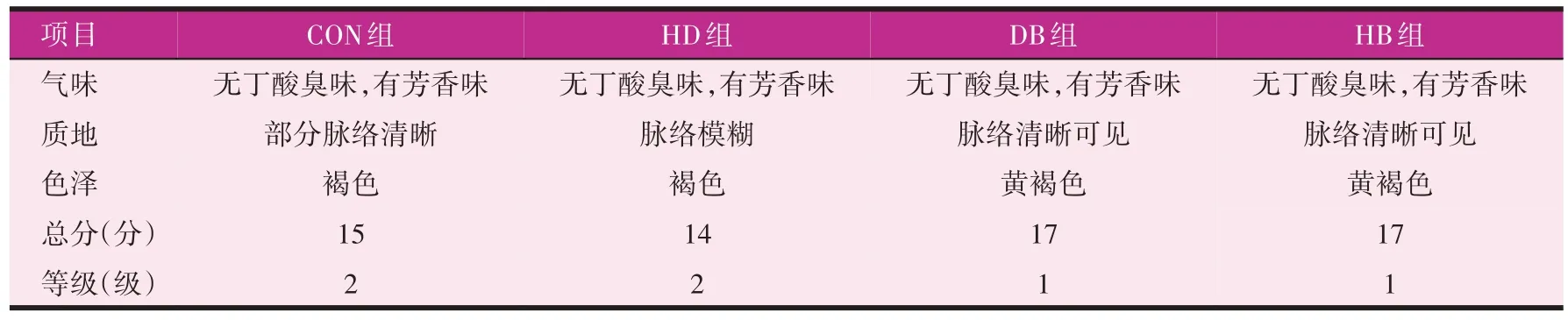

2.1 不同复合菌种发酵对玉米秸秆感官品质的影响

由表3 可知,CON 组和HD 组的发酵秸秆评分为2 级,DB、HB组均为1级。

表3 不同复合菌种发酵对玉米秸秆感官品质的影响

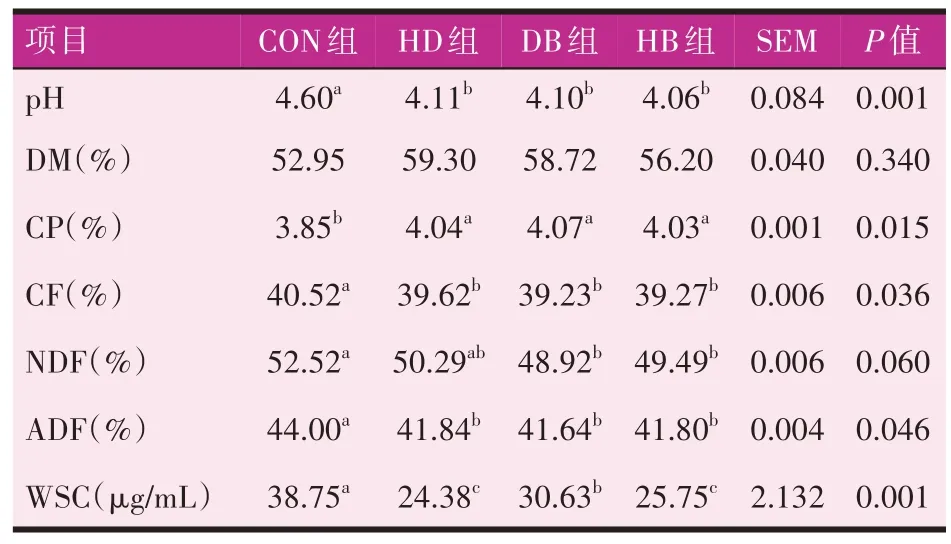

2.2 不同复合菌种发酵对玉米秸秆营养成分及pH的影响

由表4 可知,不同复合菌种发酵对玉米秸秆DM无显著差异(P>0.05),CON 组pH 显著高于其他试验组(P<0.05),各试验组的CP 均显著高于对照组(P<0.05),CF、ADF、WSC 含量各试验组均显著低于对照组(P<0.05),DB 组和HB组NDF 含量均显著低于对照组(P<0.05)。

表4 不同复合菌种发酵对玉米秸秆营养成分及pH的影响

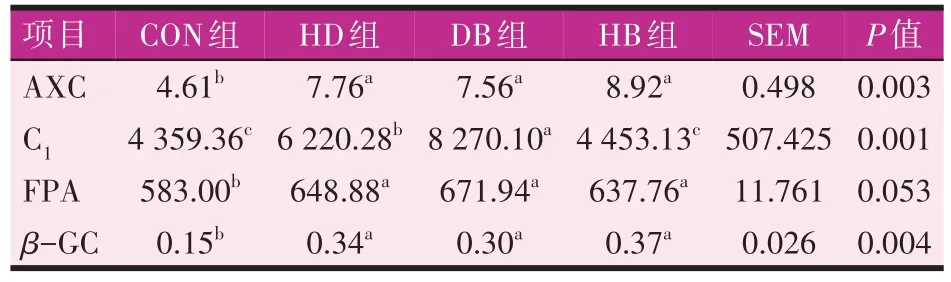

2.3 不同复合菌种对发酵玉米秸秆的纤维素酶活性的影响

由表5可知,试验组的ACX、FPA、β-GC活性均显著高于CON 组(P<0.05)。HD 组和DB 组的C1活性显著高于其他组(P<0.05),其中DB组活性最高。

表5 不同复合菌种对发酵玉米秸秆的纤维素酶活性的影响(U/g)

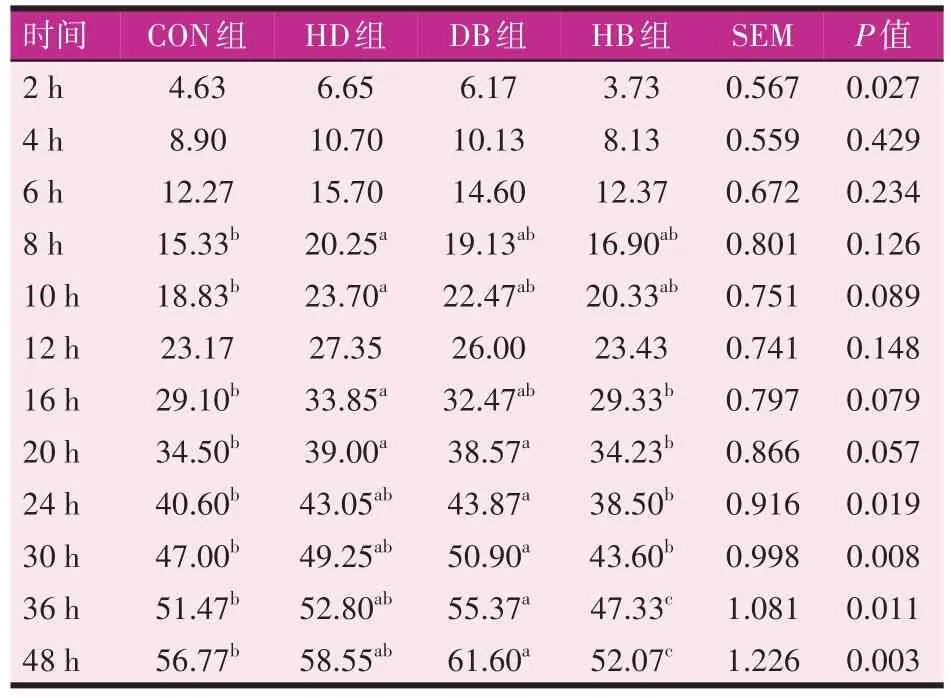

2.4 不同复合菌种发酵对玉米秸秆体外发酵产气量及产气参数的影响

由表6 可知,在发酵2、4、6、12 h 时各组产气量无显著差异(P>0.05),8、10 h时CON 组的产气量显著低于HD 组(P<0.05),16 h 时HD 组产气量显著高于CON 组和HB 组(P<0.05),20 h 时HD、DB 组产气量显著高于其他试验组(P<0.05),24、30、36、48 h 时DB 组产气量均显著高于CON、HB组(P<0.05)。

表6 不同复合菌种对发酵玉米秸秆体外发酵产气量的影响(mL)

由表7 可知,DB 组的潜在产气量显著高于其他3组(P<0.05),而HB 组显著高于CON、HD 组(P<0.05);HD组的产气速率显著高于其他各组(P<0.05)。

表7 不同复合菌种对发酵玉米秸秆体外产气参数的影响

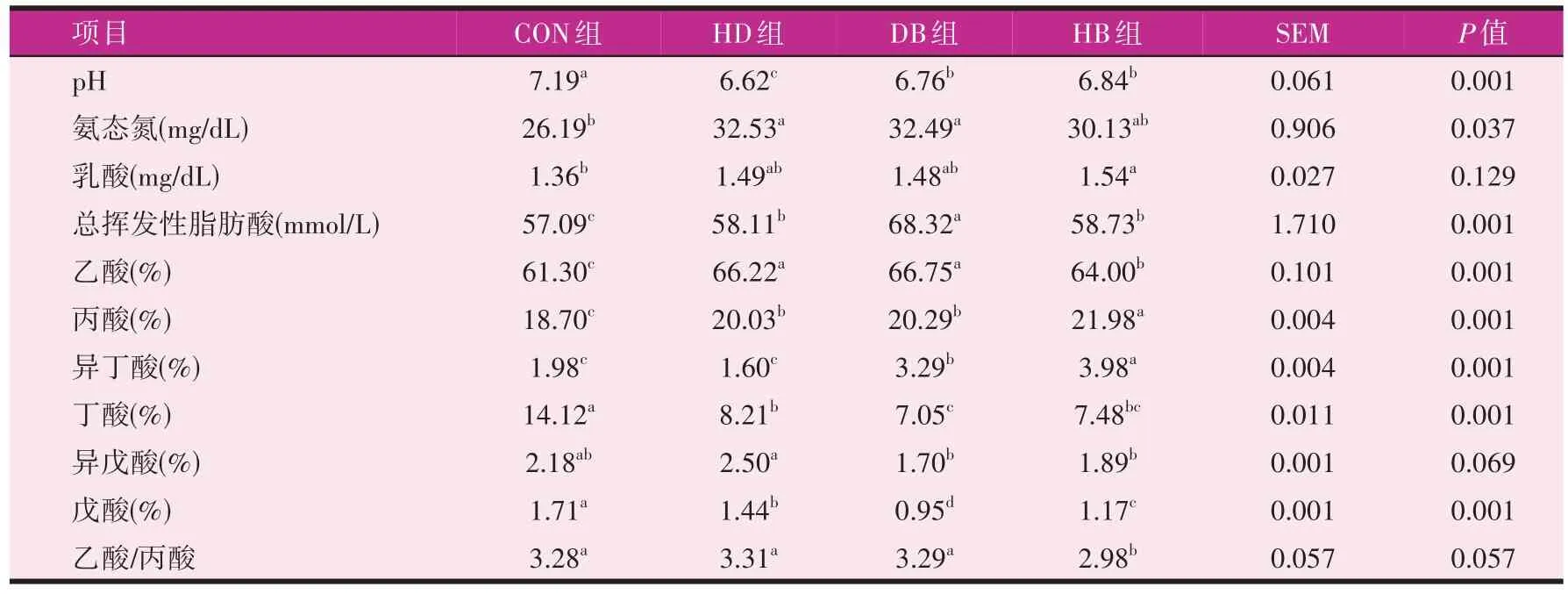

2.5 不同复合菌种发酵对玉米秸秆体外发酵48 h 发酵参数的影响

由表8可知,各试验组pH较CON组显著降低(P<0.05),其中HD 组pH 最低;HD、DB 组的氨态氮含量(NH3-N)显著高于CON 组(P<0.05);HB 组的乳酸含量显著高于CON 组(P<0.05);DB 组的总挥发性脂肪酸(T-VFA)含量显著高于其他组(P<0.05),CON 组显著低于其他各组(P<0.05);DB 组的乙酸比例显著高于CON 组和HB 组(P<0.05),CON 组显著低于其他各组(P<0.05);HB组的丙酸比例显著高于其他各组(P<0.05),CON 组显著低于其他各组(P<0.05);HB 组的异丁酸比例显著高于其他组(P<0.05);CON 组的丁酸比例显著高于其他各组(P<0.05);HD 组的异戊酸比例显著高于DB、HB 组(P<0.05);戊酸比例数值上各组之间均存在显著差异(P<0.05),其中HD 组数值最大;HB组的乙酸/丙酸值显著低于其他组(P<0.05)。

表8 不同复合菌种发酵对玉米秸秆体外发酵48 h发酵参数的影响

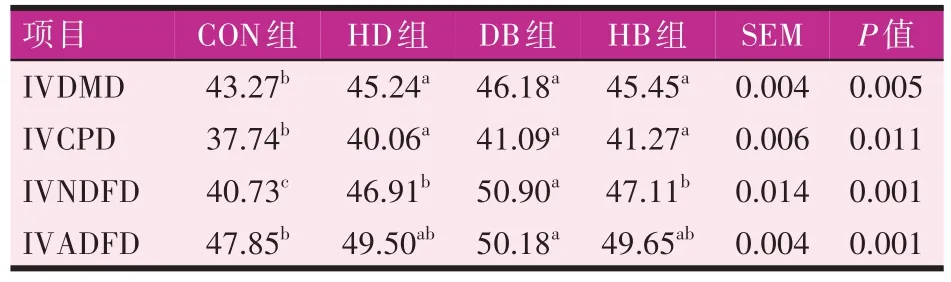

2.6 不同复合菌种发酵对玉米秸秆营养物质体外消化率的影响

由表9 可知,各试验组的干物质体外消化率(IVDMD)、粗蛋白体外消化率(IVCPD)均显著高于CON 组(P<0.05);DB 组的中性洗涤纤维体外消化率(IVNDFD)显著高于其他组(P<0.05);DB 组的酸性洗涤纤维体外消化率(IVADFD)显著高于CON 组(P<0.05)。

表9 不同复合菌种对发酵玉米秸秆营养物质体外消化率的影响(%)

3 讨论

3.1 复合菌种发酵玉米秸秆的效果评定

感官指标是评价玉米秸秆发酵效果的最直接的指标,在本试验中HB组和DB组的发酵感官评定等级为1 级,脉络清晰可见,呈黄褐色无异味,从感官上看发酵效果好于CON组和HD组。

pH 是衡量发酵饲料品质的重要依据,优良的发酵饲料其pH 应在4.2 以下[20],本试验中3 组复合菌剂的pH 均小于4.2,且显著低于CON 组,符合常规饲料pH 标准。通常粗饲料中NDF 和ADF 的比例越低,则该饲料的木质化程度越低,在瘤胃当中的消化率就会升高[21],试验中3 个试验组的CF、ADF 的含量均显著低于CON 组,HB 和DB 组的NDF 含量显著低于CON组,其中DB组发酵最为充分,其原因可能是因为发酵前期地衣芽孢杆菌因其自身的除异菌作用而减少杂菌竞争,故将发酵底物培养成一个更为适合黄孢原毛平革菌发酵的环境,从而产生木质纤维素降解酶使CF、NDF、ADF 降解得更充分[5]。试验中3 个试验组的粗蛋白比例均显著高于CON 组,其中DB 组粗蛋白比例最高,发酵玉米秸秆中粗蛋白含量增加可能是微生物在发酵时产生了菌体蛋白进而导致蛋白质含量的增加[22-23]。此外,在发酵饲料中粗蛋白比例增加的原因还可能是微生物在发酵和扩繁时优先利用发酵底物中的糖类等物质来提供能量,减少了发酵底物总量,从而导致发酵底物中蛋白质含量的表观值增加,此原理亦可以解释本试验3 个试验组中的可溶性糖含量均显著低于CON组的现象。

ACX酶对植物中半纤维素的降解起着重要作用,它能将木聚糖降解成低聚木糖混合物及葡萄糖等[24-25]。本试验中,含有黑曲霉菌组的复合菌发酵底物中的ACX 酶活性显著高于CON 组且高于无黑曲霉菌组,这可能与菌种自身产酶特性有关。从菌种ACX酶活性的角度分析,黑曲霉菌和黄孢原毛平革菌的产酶效果优于地衣芽孢杆菌[26]。C1酶和β-GC 酶是能将纤维素完全水解的重要酶系[27],在本试验中,DB 组中的β-GC 酶活性显著高于CON 组,C1酶活力显著高于其他试验组。在发酵初期,地衣芽孢杆菌可能利用发酵袋中残存的氧气进行好氧发酵产生CO2和水,并随着时间推移,发酵袋中氧气耗尽,逐渐达到黄孢原毛平革菌最适发酵环境,开始产生大量C1酶[28]。综上,3 组复合菌剂均会加快对玉米秸秆中粗纤维的降解速率,其中HB组和DB组效果更优。

3.2 复合菌种发酵玉米秸秆对瘤胃体外发酵效果的影响

产气量可判断饲粮在瘤胃中可发酵程度,通常产气量越高,底物的营养价值越高[29]。本试验中,DB 组的48 h产气量和理论最大产气量均显著高于其他组,说明DB 组对玉米秸秆的发酵程度更强,使其营养价值更高。

在反刍动物瘤胃中,pH 正常范围为5.5~7.5,NH3-N 的适宜范围为10~50 mg/dL[30]。体外产气试验的结果表明,各组的pH 和NH3-N 含量均在正常范围内,说明使用复合菌剂发酵玉米秸秆对瘤胃发酵pH无不良影响,瘤胃发酵环境正常。动物的营养消化吸收与VFA都有着密切的关系,成年反刍动物大部分的能量来源是以VFA 的形式供给[31]。试验表明3 个试验组的TVFA 显著高于CON 组,其中DB 组显著高于其他组,且各试验组的丙酸浓度均显著高于CON 组,这与胡鸿喆[32]关于复合菌制剂的体内研究的结果一致。在瘤胃中丙酸比例越高,可供反刍动物正常使用的能量也越高[33]。因此,通过复合菌剂发酵的玉米秸秆可能在瘤胃中得到更充分的降解,从而提高瘤胃中丙酸的比例,使机体供能更多。

消化率是指饲粮中被机体消化吸收的营养物质占全部摄入体内营养物质的百分比,通常消化率的大小可反映出饲料营养价值的差异。试验表明,将经复合菌剂发酵后的玉米秸秆进行体外发酵与CON 组相比均会显著提高DM、NDF、ADF 的体外消化率,以DB组最为显著,这可能是玉米秸秆经发酵后所产生的酶,将粗纤维水解后,破坏了植物细胞壁,壁内所含的营养物质得以释放,进而提高了营养物质的消化率[34]。本试验中,3 个试验组的粗蛋白体外消化率显著高于CON 组,由于微生物在发酵过程中产生的生物酶,可以将粗蛋白分解为更容易被肠道吸收的多肽或寡肽,这可能是本试验中蛋白质消化率提高的原因。

4 结论

综上,本试验选取的3 组菌剂进行复合发酵均会对玉米秸秆产生积极影响,其中地衣芽孢杆菌+黄孢原毛平革菌的复合菌组合,可降低玉米秸秆中的粗纤维、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维的含量,提高玉米秸秆粗蛋白含量和各种营养物质在瘤胃中的消化率,与其他复合菌组合相比,对玉米秸秆的发酵效果最优。