以“线”造型叶浅予的中国画转型路径

撰文=张敏

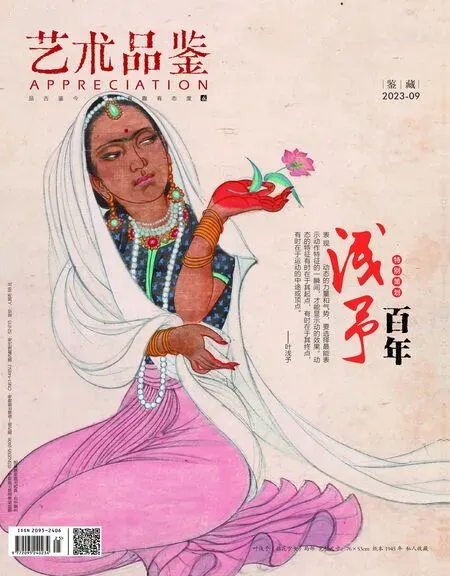

对页:叶浅予《傜人之舞》

前言

漫画时期的叶浅予受美国连续漫画影响,侧重表现画面的叙述和批判功能;由速写始,叶浅予开始真正释放出“线”的张力,在传统绘画中领会到了“目识”“心记”“意测”的“心法”表达;二十世纪六十年代,叶浅予在绘画上,尤其是舞蹈人物画上开始解放笔墨,寻求自由的表达,其将速写方法与墨色相结合,呈现出其速写与国画之间紧密的关联性,最终达到“以线造型”“以形写神”的艺术境界。

左图:美国连续漫画《教教爸爸》

中图:叶浅予连续漫画《王先生》

右图:叶浅予《王先生别传》

一

“线”是艺术创作中的基本语言,“以线造型”是中外绘画艺术的共用法。不过在中国画中,“线”不仅是构成“面”的中间手段,承载着创作者对客观世界的认知;其还发挥出了“线”的精髓,使“线”自身独立的价值体现出来。

中国画“线”的独立价值建立在“书画同源”的理论依据之上,即在绘画的线条运用中体会用笔的感觉,包括笔含水量的变化、提按的轻重力度、急缓的书写节奏等等,这些都使一根线条中能够容纳更多的情感能量、生发出表达的无限可能性。亦使线条的表达超出勾勒外形、描写经验的结果,而蕴含更多超验的内容。

叶浅予的艺术人生由漫画开端。漫画是一种相对独特的绘画形式,其侧重形象的叙述功能,并不过多关注线条的丰富性。丰子恺曾在其漫画理论著述《漫画的描法》中从形式和内容两方面对绘画类型做出了区分。从形式来看,绘画有工笔的与简笔的:工笔如古来的仕女画,一一细描,而简笔如水墨山水,不过寥寥数笔而已;从内容来看,绘画又有注重形象的与注重意义的:注重形象的指不探究形象背后意义的画,注重意义的指绘画所具有的教化作用和叙事性。丰子恺同样从这个角度去区分漫画,他最终得出结论:漫画是简笔而注重意义的一种绘画,即以简笔的方式呈现具有叙述性的画面。

叶浅予《王先生》系列漫画初创时的“简笔”,得益于他早期从事时装设计工作的经历以及受美国连续漫画的启发。关于《王先生》的创作起源,叶浅予曾提及自己受美国连续漫画《教教爸爸》的影响,虽然他没有具体论述自己如何在内容和形式上模仿后者,但通过对比两件作品我们可以看到,《教教爸爸》作者麦克曼纳斯的装饰绘画风格(几乎不绘阴影线),对于缺乏素描传统以及游离在院校体系之外的叶浅予来说,最为合适不过;而麦克曼纳斯那接近广告画法的人物造型,则与画商业绘画出身的叶浅予在技法和趣味上不谋而合。

早期的叶浅予创作重点在于如何构建一个个完整的漫画画面,呈现出漫画的总体叙述能力,人物造型、线的运用在次要的位置。例如他在表达人物心理活动时,往往借用一些绘画气泡和辅助符号(问号、感叹号)来进行,随着叶浅予在广告、服装、漫画、速写等多个领域的深入拓展,其绘画的表现能力得到了很大的提升,他开始逐渐摆脱美国连续漫画对自己的影响,尤其是在表现人物互动和情绪等方面,他可以直接用面部表情和各异的肢体动作来完成。此时叶浅予已受珂弗罗皮斯影响大量练习速写,人物造型和面部表情均已炉火纯青,有些画面仅用短短几根线条就能夸张地表现出人物的动态姿势。

总之,这一时期的叶浅予在漫画艺术本体探索上经历了从初创期到成熟期再到转变期的过程,正如其好友叶冈在书中写到的:“后期《王先生》,尤其是《小陈留京外史》,画家的笔墨已达到伸张自如的境地,线条畅如流水,汪洋恣肆,无拘束,无依傍,圆熟了。”②叶冈.浅予画传[M].上海:上海书画出版社,1999.叶浅予也因此实现了以自身个案经历呈现出漫画在中国进行本土转型的一个侧面。

二

本页图:叶浅予《王先生与小陈》78.5×35.2cm 1936 年 叶浅予艺术馆藏

叶浅予漫画创作的内容常常伴随着他自身所处环境的转变而发生着阶段性的变化,例如《王先生》系列,初创时期受上海商业文化影响下的文艺之风影响,内容主要聚焦于陈王两家的男女关系,他自己曾经坦言,除了让土财主与洋行买办两家的密切交往来得合理(创作动机),另外也是他当时自身生活经历较少导致了一些局限性(社会阅历)。③叶浅予.叶浅予自叙[M].北京:团结出版社,1997.后来,从《上海漫画》转至《时代》画报之后,叶浅予作为“三大画报”之一的主编,交际圈相较之前有所扩大,在有了丰富见闻之后,叶浅予努力跳出人物自身的逻辑,向社会取材,他笔下的王先生也对生活抱有强烈的好奇心,体验着各式各样的都市生活。“王先生”的第三个阶段性的变化,是从发生“九·一八”事变之后开始的。面对着冲突和伤亡,叶浅予将内心的悲愤以漫画的形式体现出来,风花雪月不再,取而代之的是对动荡环境中生存困境的忧虑。也正是在这时,叶浅予深刻体会到漫画与生俱来的批判性,“战时漫画”由此发端。

以《战时重庆》《逃出香港》组画为代表的战时漫画是叶浅予综合漫画表现方式与中国画表现方式的重要阶段。现在的研究成果一般将叶浅予于1942 年的“苗区写生”时期视为他经由漫画向中国画转型的分界点,事实上,任何事物在显示出临界点之前,往往有一个相当长时间的酝酿期,如果对比叶浅予早期《王先生》系列漫画,我们很容易发现,战时漫画创作与其早期漫画的明显区别。

现藏于叶浅予艺术馆的创作于1936年的《王先生与小陈》是叶浅予较早开始探索中国画的成果,这件作品虽然名字与他创作的漫画一样,但他不是以故事情节串联起画面上的人物。画中有“细胳膊、细腿”这样类似早期漫画中的夸张人物形象,却缺失了情节,人物在此处是作为具有象征性的形象出现,人物与人物之间呈并列关系,叶浅予想以诠释画面的整体性和主题性,寻求“统一”的表达,这已是绘画的做法,而非漫画的方式。

《逃出香港》系列更为典型,其在多处,尤其是中锋带出的人物衣服线条的运用上,已兼具极强的书写意味,而不仅仅是早期那种以简洁线条服务于形象的做法,笔墨运用上更为灵活多变。在此时,叶浅予已经能够熟练地转换钢笔和毛笔两种创作模式,这种转换是他进行绘画转型的基础。虽然在内容上,叶浅予仍然使用漫画的夸张手法来呈现自己在战乱中的所见所闻,以此来达到批判性目的,但在手法上,他已不甘于只是使用平面的、勾勒的、简笔的方式,而是逐渐摆脱西方漫画手法影响,在中国画中寻找着新的养分。

人物造型的丰富性、运笔手法的改变、颜色的探索使用都大大扩展了画面的张力,叶浅予逐渐脱离开“漫画的本土化表达”这一命题,向“中国画的现代转型”这一命题靠近;又或者说,他在“漫画的本土化”这一命题中最终寻找到了“以线造型”这一中国画的核心要领,以第二命题的开始态势终结了第一命题。

三

叶浅予的最为直观的“线的实践”表现在他所画两万五千余件速写作品中,他的漫画与中国画都有明显的阶段性,但速写却是他持续一生的课题。叶浅予对速写的实践有一个由浅及深的漫长过程,早期叶浅予的速写主要发挥着服务作用。先是服务于漫画,甚至有时将速写得来的作品加上标题或者几句话直接转换成漫画作品,这时的速写对于叶浅予来说,还只是一种漫画新体裁的改良,是漫画作品的延伸;后来随着他进一步探索中国画,速写又开始服务于中国画,叶浅予开始依靠速写来捕捉人物形象,使得作品中的形象更鲜活。

但叶浅予真正释放出“线”的张力,是他发现速写具有“独立性”特征的时候,是他把速写当做创作本身的时候,也就是说速写不仅能够作为素材库服务于其他作品类型,又有自身独立的审美价值。

叶浅予曾在1943 年以战地记者的名义前往印度进行采风游历,4 个月中,他积累了一大批速写,这些速写中,他时而完全用线条来概括人物,时而在线条中增加皴擦的痕迹;时而以极密的线条来聚焦人物脸部,时而用几笔简洁抽象的线呈现人物侧身。这些速写大大减弱了漫画那种硬朗带有棱角的转折线条,而综合多种笔墨技法表现出人物给他的不同印象。

在短时间内获取主要特征,是速写的特点,这是一个删繁就简的过程,它不求如实还原对象,其真正考验的是画家快速抓住核心内容的能力。叶浅予的速写往往能通过寥寥几笔呈现出人物最传神的那部分,这源于他不止一次在关于速写的评论中提到的“目识”“心记”“意测”的方法。“目识”即用眼睛观察,“心记”是充分调动记忆力和想象力,“意测”即对动态发展规律性的把握。这种方法在他画舞蹈速写时表现的最为充分,叶浅予曾认为,人的眼睛永远跟不上舞蹈的速度,这时就要将观察和记忆、想象联系起来,不仅要记住最生动的那部分,还要由此及彼,把握整个运动规律。“表现动态的力量和气势,要选择最能代表动作特征的一瞬间,才能显示动的效果。动态的特征有时在于其起点,有时在于其终点,有时在于运动的中途或顶点。”④叶浅予.怎样画速写[M].人民美术出版社.1954

对页左图:叶浅予《逃出香港》组画之一 广汇美术馆藏

对页右图:叶浅予《单杠》宣纸水墨 17.5×8.9cm年代不详 2012 年入藏中国国家画院

上图:1957 年叶浅予临永乐宫壁画钟离权渡吕洞宾图轴

下图:叶浅予《印度舞姿》66.7×46.3cm 1945 年 叶浅予艺术馆藏

叶浅予虽然在画速写,但在画速写中探索的却是中国绘画概括、传神、具有写意性的线条语言,而非“描”“勾”“对景写生”那种力求还原客观场景的“科学体系”。这是经由眼睛观察和内心体验形成的逐渐脱离“科学体系”的“心法”表达,正如叶浅予所临摹的敦煌人物一样,它们在形上并不过分追求“准确”,画面却非常合理。

四

在速写过程中,叶浅予领会到了吴道子“默记”嘉陵江三百余里景象的心法⑤唐人朱景玄在编纂的《唐朝名画录》记载:公元742-755年(天宝年间),吴道子奉唐玄宗之命,入蜀顺嘉陵江漫游写生。数月归来,大同殿上,吴道子长袖一挥,凝神走笔,一日毕,嘉陵江三百里的旖旎风光跃然纸上。,触及到了中国画以线造型、以书入画的内核,区分出西方与中国绘画本质上的区别。在这个基础上,他通过对中国人物画史以及以敦煌为代表的佛教人物画的研究,开始在笔墨韵味、造型趣味上寻求突破,迎来了自己在中国画创作领域的一个又一个高峰。

20 世纪40 年代,叶浅予的国画创作还处于转型期,线条运用更多接近漫画形式,他看到了画中因为笔墨技法的缺失带来的“单薄感”,于是开始有意识在画中加强水墨语言的表现,并开始研习传统人物画技巧。在研究中国人物画史的过程中,叶浅予吸收了陈洪绶、任伯年的某些方法,对诸如“十八描”等笔法概念有了更深刻的理解,并先后临摹了敦煌壁画和永乐宫壁画。

1943 年的印度之行可视为叶浅予转向中国画创作的重要节点,其印度舞画中的舞女形象借鉴了中、印两国佛教壁画中的飞天形象,以“吴带当风”的笔势勾画出随风吹拂的人物衣带,线条工细,设色凝重,人物虽在舞动,但却有古朴、优雅、庄重之感。

20 世纪50 年代,叶浅予融合传统中国画技法与年画表现手法,以工笔重彩的形式先后画了《中华民族大团结》和《北平解放》两幅巨画,不过,叶浅予的创作兴趣并不在此类具有宣传作用的政治题材画,他很快再次转回了40 年代的舞蹈人物画创作。

20 世纪60 年代,叶浅予在绘画上,尤其是舞蹈人物画上开始解放笔墨,不同于40 年代的工细线条和凝重设色,他开始在法度中探寻着表达的自由。写意性的墨块、没骨法的运用、书写性线条的出现、用色的妥帖都宣告着其第一次中国画创作高峰的真正来临。

叶浅予切实实践了自己在长期学习过程中得到的“线描造型是中国画独有的手段”“中国画以骨法用笔取形”等结论,而速写中那种通过捕捉高峰瞬间而造就的动感,亦显现在叶浅予的人物画创作上,呈现出他速写与国画之间更为紧密的关联性。创作于1962 年的《夏河之秋》是叶浅予60 年代创作高峰期的代表作,画面中的人物呈“之”字型,整体结构用笔简练到位,富有音乐性;衣服落墨讲究,领口及下摆利用淡墨枯笔营造出毛茸茸的质感,裙摆、袖口则由几个结实的墨块绘之,具有明显的写意性特征。创作于同年的《西藏舞(三)》则能看到叶浅予速写与国画之间更为明显的关联性,这位藏族少年下半身的线条运用极为流畅,笔势的力度整体朝下,线条却在提按之间不断发生着变化,将藏族舞蹈脚步动作的最核心瞬间表现了出来,这看似轻松随意,其实完全得益于画家多年的速写功底。

速写中“目识”“心记”“意测”的办法为的是抓住人物动作中最为典型的那一瞬间。在叶浅予眼中,即使人物只做了一个动作,他也能将这一个动作解构成无数个画面,在一帧一帧的刷新中,他删繁就简,只提取一个核心,这个核心正是每个动作的“神”之所在。无论是速写还是中国画,叶浅予追求的正是“以形写神”这个最终目的。徐悲鸿很早就看到了这一点,因此他说:“浅予之国画一如其速写人物,同样熟练,故彼予曲直两形体,均无困难,择善择要,捕捉撷取,毫不避忌”。

“以线造型”“以形写神”是叶浅予艺术创作的核心,唯有理解了这两个概念,才能从根本上理解叶浅予的绘画。

左图:叶浅予《夏河之秋》68×45.5cm 1962 年 叶浅予艺术馆藏

右图:叶浅予《拉萨风姿》34×34cm 纸本设色 1962 年 私人收藏