诗境对书法的重塑

田婧媛

关键词:诗境 明代书风 尚奇

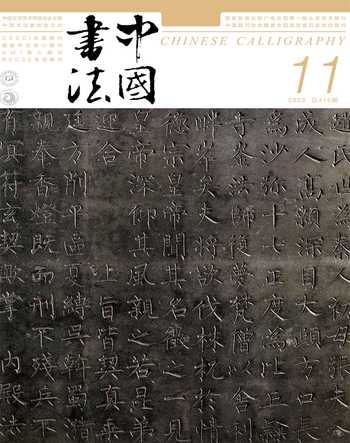

书法在明代以前就已经是成熟的艺术门类。篆籀的线质、楷隶的提按、行草的灵动都使书法的形式创造空间不断扩充,公用文书、心性与意趣表征等也相应有着对应的书体。明代书法要寻求突破,必然是在融通传统书法法度基础上,寻求形式的视觉冲击与创造。当文坛提倡『文必秦汉,诗必盛唐』的拟古主张时,深度体悟诗文境界成了明代文人的功课。书家亦然,摘抄杜甫、李白等盛唐诗人的诗句者众多,且提出:『字学二途,一途文章,一途翰墨;文章游内,翰墨游外』[1]的观点。书家在诗境的牵引中唤起艺术感觉,以感觉带动经验进行创作,实现了心灵空间与物质媒介的化合。同时,商品经济的发展让明人乐于追求陌生感、奇异的图景,书家也是如此,『诗文忌蹈袭,文字亦忌蹈袭。』[2]更注重书法的形式创新与独特美感,并将想象中无法抵达的诗境化入书法中。

诗境元素化入点画之间

明代书家注重与诗境结合,将难以有序言说的思绪和情感化入,引发艺术感觉,突破法度限制实现形式创新。

点画的组合是书法的基石,也是书写的开始,书家对诗境的取舍和意趣,诗境中的景致与思想表达、格律的平仄声调也都影响着提按顿挫。以陈淳《秋兴八首》、祝允明《草书杜甫秋兴》和王铎的《杜陵秋兴》三者比较为例。他们都摘抄自杜甫的《秋兴八首》。《秋兴八首》作于杜甫生命的最后四年,『秋』既是暮年秋日,也是杜甫生命之秋,『兴』则意味着强烈的创作冲动,关联着杜甫面对国家衰败、朋友相继离世等等刺激之下的感兴而发。对应的三位书家在书体选择中,都不约而同地以草书书写,正是呼应了『秋兴』的感兴而至。其次,同样选择墨气充盈的润墨用笔,这也配合了诗境里『玉露』『波浪』『他日泪』等充满水汽的景色与杜甫泪眼婆娑的镜头。这些辞藻是诗境的显著特質与元素,暗示着江河上行进的过往与杜甫过去两年菊花开时都伤心得落泪。再次,作品中的点画变化也同样丰富,有的轻盈带过,犹如诗境中时空的跳跃,春天到秋天、夔州到长安、远景到近景色,景象片段的幕幕闪现;有的则富有力度的按压,是唐碑的延续也是心痛和惋惜的垂叹。书家与杜甫家国天下的忧患意识和责任感的共通一并在此呈现。

点画的多样也连接出结构的奇趣。陈淳中锋用笔,点画倾斜连接出的结构重心改变,单字有着不稳定的状态,空间感各异,以细笔与粗笔的连接是飘摇而坚韧的动感。亦如诗境中以华丽的辞藻抒写帝国的衰退,是不稳定因子与坚定意志的并存。王铎也是如此。中锋用笔,圆笔书写,单字重心不稳,以转笔开合扭转结构不稳,稳与不稳间抵达奇异的视觉效果,一改往昔创作方式,也让『秋兴』富有了漂泊的意味。祝允明的书写更是富有动荡感,相比其他作品,这幅字更跳跃,粗笔顿挫出的点画与细笔结构之间的张力,趋近杜诗的即兴与沉痛相并行的意境。可见,诗境唤起书家的创作感觉,书家有意在诗境的关键节点加强点画的顿挫表征沉痛与共鸣,以重心虽不稳但结构紧实来诠释诗境的不安定与多变,也由此实现视觉表达上的『奇』。同时也可看出,虽然书家创作的风格与经验不同,但诗境对其的感发是相通的。

诗境意蕴引导笔势变化

李日华说:『米南宫书大、小《天马赋》,有掣衔顿辔不受羁络之气。山谷注李伯时所写《天闲六马赞》,矜栗耸峙,如就驾銮舆,排仗阊阖,蓄千里远迈之意而不敢逞。若坡翁作《马券》与李方叔则高朗卓荦,宛然龙騋步骤,延颈颙目,以顾草泽之群。三公笔墨变化,往往随事注精,以展其妙如此。』[3]米芾、黄庭坚和苏轼创作出的作品各有特质,是源于书家『随事』创作,依文意生笔势。笔势速度与诗文的叙述相关,诗文的意蕴也随之表现出来。与李日华同处晚明时期的张瑞图,创作中也有同样表现。比如他创作的《李白宫中行乐词轴》。李白《宫中行乐词》是一首讽喻诗,讽刺唐玄宗沉溺于享乐,昏庸愚钝。这是刻画唐代由盛转衰的典型事件。张瑞图显然明白诗意,他在《李白宫中行乐词轴》中下笔粗狂、坚硬,笔势速度快、力量重,犹如在沉痛中疾行,且没有回锋,如『秦』『奏』等字,笔尖拖行在纸面上,呈现出深刻而尖锐的走势。同时,这幅字中『折笔』笔势迅猛,如海浪冲向岩石受阻后的回弹,尖锐咄咄逼人,使字呈现出『怒目』之感。这些直露的笔势直白地展现出张瑞图内心的愤懑。再看王宠草书《李白古风诗》,这首诗的诗境与上一首的即兴愤懑不同,李白是在理性分析和总结中诉说着社会现实与唐王朝的昏庸。王宠的笔势也是如此。斜锋取势、毫无拖沓,没有一气贯通的淋漓,也没有字与字间的萦绕,每一笔都从容不迫、干脆洒脱。而詹景凤的《草书杜甫诗轴》则充分展现出诗境中的喜悦。笔势轻快、顺畅,毫无多余停留,飞驰而下,正与杜甫作诗时唐军收复失地,大获全胜时手舞足蹈的喜悦相呼应。观书便有畅快与轻快感。对比他的《草书千字文卷》《跋祝允明云江记卷》,这幅笔势更自由,法度越出常规,书写速度愈加快速,淋漓尽致地宣泄出墨迹干枯也不愿结束的书写欲。

可以说,诗境对笔势的影响尤大,视觉形式或者艺术语言发生之前,书家对诗境的体验已经引发了想象与感兴,但超出了书家固有的创作习惯和风格,没有对应的书体,要表达也就只能突破惯常形式。尤其是明代晚期,文人需要更多的情感共鸣与宣泄,书法的笔势简约且自由,也更容易突破形式束缚与陈规。于是书家在诗境中寻得共鸣,在书法中实现宣泄,也因此笔势显得格外奇绝。

诗境气息营造章法布局

章法布局是整体画面呈现出的气息,点画和笔势、字与字间的距离、整张画面的留白、墨色等共同组成了这个视觉系统。同时,诗境对章法的营造不限于单幅作品,更关联着书家的艺术感觉,牵引着书家整体书风的形成与发展。

明代晚期,诗学家更加强调诗歌创作需注重诗境的营造。如陆时雍说『气韵高雅,意象更入微茫』[4],诗境以氛围和气息来唤起人的感知力,不需要感物与比兴,以意象呈现牵引和抵达内心情愫。书法亦然,不必拘泥具体的形式,而在于直观的视觉感受与氛围对感知力的唤起。『书卷气』便有这种力量。吴宽说:『盖世之学书者如未能诗,吾未见其能书也。』[5]诗让书家更富有形而上的突破和创造,也因此提升了书法的审美境界。明代晚期最具代表性书家便是董其昌,他精研盛唐时期的王维,将其绘画推崇为『南宗』之首,主张恢复文人萧散简远的雅逸,且提出以『淡』为宗的艺术旨趣。

从具体作品的章法气息来看,董其昌的《琵琶行诗卷》源自白居易的《琵琶行》。诗中『别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声』一句中氤氲着寂静、清疏,也让欣赏者思绪和节奏变得缓慢。董其昌在章法布局中辅以扩大间距和较多留白,大片的空白仿佛在表现无声之感。同时,他以细笔书写,用墨润泽,笔尖划过面积较少,有一种轻快感,呼应着诗中的『有声』。董其昌的其他作品章法也是如此。疏朗、淡雅的章法与晋代笔法的结合从形式上呈现出一种逍遥又『古雅』的文人理想状态。而对比倪元璐的《郊行诗册》,相对局促的布局,墨色由润到涩的强烈对比,形成一种气势之美,富有力量感。[6]董和倪的布局便是两种气息的代表。密实显得局促、疏朗则气韵绵长,截然不同的气息状态影响着观者对作品的『预估』。

结语

明代书法弱化汉字作为承载符号的使用属性,『尚奇』即成为专注形式创造的审美旨趣。从历代书法的传统规则上看,明代书家并未严格遵循法度,甚至文徴明这类严格遵守规则的书家,也有撇捺之间的藏锋缺失,更不用说解缙、徐渭等在草书中的表现。但这种笔法上的破绽,如与诗境相连,则意味着明代书家研磨古人笔法的同时更注重把握住当下的艺术感觉,由此呈现出的书法形式也可以说是一种『前语言』的活力,未读书帖,已在点画、笔势与布局中感知诗境的气息与意境。顺着这条思路,规则上的不完整与缺失等破绽或许也是他们『尚奇』的追求之一。