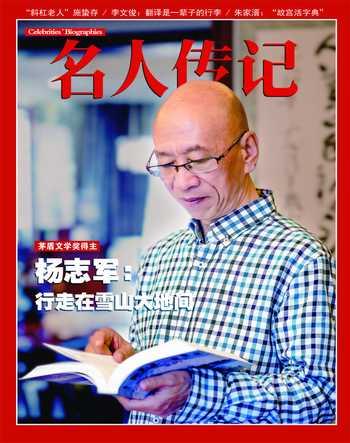

杨志军:行走在雪山大地间

姬小琴

2023年8月11日,第十一届茅盾文学奖在北京揭晓,作家杨志军凭借《雪山大地》摘得璀璨桂冠。这部作品,是杨志军向青藏高原上父辈们的缅怀与致敬之作。借着这次创作,他回顾了自己的童年、少年和青年时代,并重新检视了自己的成长之路。

高原之子

1955年5月,杨志军出生于青海一个知识分子家庭。

杨志军的父亲年轻时从洛阳到西安的西北大学读书,在有着生命危险的“护校”任务结束后,便和一帮志同道合的人一路西进来到西宁,在一家破破烂烂的马车店里创办起《青海日报》。杨志军的母亲其时正在贫困中求学,听说有一所卫校又管饭又发衣服,便立刻选择退学到那边报名。就这样,她成了中国人民解放军第一野战军第一军下属的卫校学生,之后又考入医学院,是青藏高原上第一批国家培养的医生。母亲后来成为一名医术精湛的妇产科医生,曾在北京协和医院进修,师从中国著名妇产科医生林巧稚,如今已九十岁高龄,身体健朗。

杨父在追溯家族史时发现,他们其实是游牧民的后代。他们的祖先曾是驰马如风、投身疆场的蒙古人,但由于战争,一部分后代留在了黄河以南的孟津渡,生活方式就从马上驰骋逐渐演变为屯田农居。宿命般的,父亲在青年时代一路向西踏上了青藏高原,多年以后他才知道,自己停留的这片土地,在过去将近四百年的时间里,曾是蒙古人的牧场。他们的祖先征服了这片高地,和当地的藏族人通婚来往,信仰和生活方式相互渗透影响。就这样不期然地,父亲在时间长河里与祖先相遇了,并和他们一样,在这片土地上留下了自己的子女。

由于工作的关系,父亲经常待在牧区草原上,儿时的杨志军也便成了草原的常客。作为生活在藏区的汉族人,从城市里来到草原,小时候的杨志军有些难过,因为他不能像其他藏族小伙伴那样“穿着光板的羊皮袍在马背上蹿上蹿下,不能扬起冻紫的脸膛拉着鼻涕带着藏狗朝着失群的牛羊追奔而去,不能抱着羊羔睡觉、骑着牦牛走路、嚼着风干肉嘎嘣嘎嘣磨牙……”在这片高峻寒冷的原野上,所有这些都成了他童年的渴慕,那种自由自在、肆意而为的生活场景,后来都一一出现在了他的小说里。

“藏族人”这三个字成为杨志军一生不曾放下的情结,他骨子里认定自己就是藏族人。他对雪山、草原、帐房、牛羊、藏獒有着近乎天然的迷恋,而面对复杂的人际关系、觥筹交错的应酬,他内心深处表现出的则是本能的抗拒。即使四十岁后,他迁居山东青岛,却依然认为自己并未放弃辛劳的游牧,只是不再在高寒的青藏高原,而是游走在城市里,保持着精神上的流浪。他日后创作的“荒原小说系列”和“藏地小说系列”,便是对这一情结的虔诚呼应。

“和藏獒喝一杯”

成年后的杨志军当兵,复员,上大学,然后成了《青海日报》的一名记者。

他多次下牧区采访。他曾在三江源地区做过六年的常驻记者;1985年夏天,为了采访淘金人,他到达过可可西里仙女湖一带;1986年冬天,玉树大雪灾,他也第一时间到了现场;在海北州做常驻记者时,他在祁连山的农业区和牧业区辗转多时。

在草原上生活了近二十年,同样做过记者的父亲这样教导儿子:“去牧区采访,第一要过生活关,就是要吃得惯牧民的手抓、糌粑、奶皮;第二要过行走关,也就是要学会骑马,不然你就寸步难行;第三要过藏獒关,你要喜欢藏獒,也要让藏獒喜欢你,否则牧民就不会信任你。”杨志军听从了父亲的建议,他来到父亲曾在草原上的房东旦正嘉叔叔家里。在这里,他学会了骑马、煮奶茶、拌糌粑,和黑獒酋格成了朋友。

杨志军的父亲差不多是最早对藏獒产生浓厚兴趣的汉人,草原上流传着许多父亲和藏獒的故事,传奇而迷人。他做过记者,办过学校,搞过文学,也当过领导,但不论做什么,他总是会在自己的住所里喂养几只藏獒。他喂养的都是品貌优良的母獒,母獒们一窝一窝下着崽,他就不断地把小狗崽送给那些需要它们和喜欢它们的人。所以,跟他有过喂养关系的藏獒,遍布三江源的草原。有个藏族干部后来对杨志军说,“文革”中有人想揪斗他父亲,但研究了四个晚上也没敢动手,就是害怕他的藏獒报复。“草原上走到哪里都是你父亲喂过的藏獒,防不胜防。”

在三江源做常驻记者的六年里,父亲和一只从玉树带去的藏獒生活在城市里,杨志军则和许多以前从未见过面但一见之下就对他十分亲热的藏獒生活在了草原上。父亲对藏獒的爱就这样遗传给了他,他也在草原的行走中一次次发现了父亲。像父亲一样,他将自己完全融入了草原,像一个真正的藏族人那样生活着,爱着。

在杨志军的记者生涯里,他有时住在父親住过的房东家,有时住在牧民的帐房里,有时住在寺院的僧舍里。他穿着藏袍,骑着大马,参加所有的牧业生产活动、节日活动和佛事活动,和牧民们混在一起,喝酒、吃肉、放牧、喂狗,议论他们的家长里短,帮助他们解决婆媳矛盾、邻里纠纷。那时候边远牧区的记者写稿任务并不重,他可以有足够的时间去做自己喜欢的事:骑着马,带着房东或者寺院的藏獒,走向很远很远的草原,然后醉倒在牧人的帐房里。那时候,他的理想是“娶一个藏族姑娘,和父亲一样养一群藏獒,冬天在冬窝子里吃肉,夏天在夏窝子里放牧,偶尔再带着藏獒去森林里雪山上打打猎,冒冒险什么的”。

这段豪放纵情的生活使得在草原牧民当中也留下了他的故事。一次,他在曲麻莱喝多了青稞酒,醉得一塌糊涂,半夜起来解手,凉风一吹,吐了。守夜的藏獒跟过来,二话不说,就把他吐出来的东西舔得一干二净。结果藏獒也醉了,浑身瘫软地倒在了他身边。一人一獒就这样互相搂抱着,在帐房边的草地上酣然睡去。第二天,他迷迷糊糊地醒来,摸着身旁的藏獒寻思:“我身边是谁啊,是这家的主人戴吉东珠吗?他身上怎么长出毛来了?”

这件事儿成了笑话,随着风在草原上广为流传。藏民们再介绍他时,不再说他是来采访的记者,而是说:“这就是与藏獒同醉,说戴吉东珠长出毛来了的那个人。”牧民请他去家里做客,总是说:“走啊,去和我家的藏獒喝一杯。”

牧人们常常会发自内心地说:“你看我家的狗,多好啊,给我一座金山我也不换。”草原上到处是关于藏獒的动人故事。

1986年冬天,杨志军在采访玉树大雪灾期间,曲麻莱的牧民东珠加告诉他,他们一家住在雅合山下的喇嘛沟里,根本就不知道直升机已经把救援物资空投下来了,是他的藏獒凭着灵敏的嗅觉闻到了异样,然后冒着大雪跑出去,从一公里外的地方叼来了一捆三件皮大衣,又从两公里外的河冰上拖来了一箱饼干。他们全家五口人就是靠着这一箱饼干和三件皮大衣,才活着从两尺深的雪灾区走了出来。

朋友桑杰十三岁的孩子带着藏獒去放牧,狂雪即刻成灾,根本来不及往回赶,羊群全部被困住了,接着就是冻死,被大雪埋葬。好在孩子还活着,他在冻僵之前本能地趴在了藏獒身上。藏獒硬是把他驮回到了十公里外的帐房。进了帐房看到家里没有人,又硬是把他朝三十公里外的公路驮去。半途中孩子从藏獒背上滑了下来,藏獒就用牙咬着衣袍往前拖,拖一段,便停下来,趴在孩子身上,用自己的体温温暖他,生怕他冻僵了。就这样一直拖到了有车有人的公路上,结果孩子活了,藏獒累瘫到差点死掉。

像这样的事迹在阔大的玉树草原遍地都是。正是由于藏獒所代表的这种道德的力量,激发杨志军后来创作了风靡全国的“藏獒三部曲”,他希冀借此呼唤社会道德的回归与信仰的重建。《藏獒》的出版在社会上引发了关于“狼文化”与“獒文化”的广泛争论。曾经一段时间,以弱肉强食为主旨的“狼文化”被广为推崇,杨志军旗帜鲜明地反对。在这点上,他和父亲的想法完全一致,他们完全是草原人的思维习惯,把狼看作藏獒的对立面:

父亲喜欢藏獒其实就是喜欢它们那种沉稳刚猛而又宽宏仁爱的精神,喜欢那种他总结出来的藏獒之德:放牧骏马牛羊,奔走万里雪山,驱逐豺狼虎豹,守护家国家园,感知凶吉祸福,不避苦难艰险。父亲反感狼,也是因为他看到的以“吃掉”对方为目标的狼的精神太野蛮太残酷。

几乎是宿命般的,儿子承袭了父亲对藏獒的爱。

父亲有一个本子,上面抄满了从各处零零星星搜集来的藏獒知识,百看不厌。同时,本子上还记着一些他知道的传说。在这些传说里,青藏高原上的藏獒一直具有神一般的地位。

在父子二人看来,藏獒是一种高素质的存在,是游牧民族借以张扬游牧精神的一种形式。在它的身上,体现了牧家生存的需要和草原凌厉风土的塑造,集中了草原的野兽和草原的家兽应该具备的最好品质:孤独、冷傲、威猛、忠诚、勇敢、献身以及耐饥、耐寒、耐一切磨砺。正是这种“藏獒精神”的存在,支撑了父亲的一生。他在晚年总是沉浸在这样的怀想中:藏獒回到他的生活中来,或者他回到藏獒的生活中去。

在对藏獒的怀想中,父亲与世长辞了。去世那年,父亲才六十多岁。杨志军和哥哥把父亲那个记满藏獒知识和传说的本子,和一个封面上写着“千金易得,一獒难求”八个字的剪贴本,一页一页撕下来,和纸钱一起,烧在了父亲的骨灰盒前。

第二年春天,老朋友旦正嘉的儿子强巴捧着一条哈达来到家里,里里外外找了一圈,才知道父亲已经去世。他把哈达献给了父亲的遗像,然后从一个旅行包里拿出了他带给父亲的礼物:四只小藏獒!这个像藏獒一样忠诚厚道的藏族人,知道父亲一辈子喜欢藏獒,于是在偌大的三江源地区,费尽千辛万苦寻找到四只品系纯正的藏獒,想让父亲有一个充实愉快的晚年。可惜父亲已经走了。

杨志军得知藏獒还没有名字,于是便和家人一起,给最强壮的那只小公獒取名“冈日森格”(意为“雪山的狮子”),它的妹妹叫“那日”(藏族人对以乌云为表证的狮面黑金护法的称呼,又叫“黑蛋”),最小的母獒叫“果日”(草原人对以月亮为表证的勇健神母的称呼,又叫“圆蛋”,和“那日”一样,都是藏族孩子常用的乳名),比它壮实的弟弟叫“多吉来吧”(意为“善金刚”)。这些都是父亲给他养过的藏獒起的名字,他便把它们照搬在了这四只小藏獒身上。

送来四只小藏獒的这天,是父亲去世以后家里的第一个节日。这个节日让杨志军一家人喜悦得几近疯狂,他们忘乎所以地炫耀,却不知悲剧将至。两个星期后,家里失窃了,什么也没丢,唯独丢了四只小藏獒。全家出动寻找,不遗余力,就像丢的是自己的孩子。漫无目的地找了两年,终于意识到是真的找不到了……

多年后,杨志军在《藏獒》里,用这几只藏獒的名字给自己作品的主人公命名,借此表达对父亲、对藏獒、对青藏高原岁月的怀想。

振聋发聩的生态小说创作

回溯杨志军的文学创作,不难发现,早年的牧区记者生涯不仅为他后来的写作提供了取之不尽用之不竭的故事源泉,更塑造了他凌厉精准的笔法。

1983年秋天,杨志军参与了孟达自然保护区的首次考察。一周的时间里,他流连于仙境般的孟达林,在森林浴中淘洗身心。然而,八年后,當他再次踏入这片林地,这里已然换了天地,所见触目惊心:

孟达林区原有成片的辽东栎,现在这一质地的优良的资源已被砍伐殆尽;数千棵珍贵的台湾桧,也已经看不到几棵了;冷杉几乎全部被盗伐;青杄的遭遇更是目不忍睹,中龄以上的树尽数遭到多次断头砍,再下来就该锯掉两人合抱、三人合抱乃至四人合抱的古树主干了;许多物种面临绝迹的危险……

野蛮的毁林人让这片曾经仙境般的存在伤痕累累,附近的护林人与之进行了长时间的斗争,终落得无奈。

1985年夏天,杨志军来到可可西里仙女湖一带采访淘金人。那时候,方圆六七平方公里的湖水是清澈的,透过数米深的水还能看到湖底的石影,可是没过几年就不行了。从朋友处得知,那儿的水已经成了喝了就拉肚子的脏水,水面上漂着令人恶心的垃圾,更有疯狂的偷猎者,“他们在湖边剥取了成千上万只藏羚羊的皮毛,羊血染红了湖水,湖水变成了羊血,一湖羊的血……”

作为“青藏高原生态环境的心脏”的青海湖也没有逃脱厄运。青海湖作为我国重要的湿地保护区,是鸟的天堂,鱼鸥、鸬鹚、斑头雁、棕头鸡等均在此栖息。但是对青海湖以及辽阔的环湖草原的人为破坏早在20世纪50年代中期就开始了,加之生态环境的急剧恶化使得青海湖日益缩小。全球气候变暖,湖水的蒸发量与日俱增,雪山消失,冰川退化,环湖草原牲畜严重超载,加上大面积开荒种粮种油,湖区人口不断增加,天然灌木林遭到严重破坏,原始的生态荡然无存,土地沙漠化以惊人速度蔓延。

痛感于斯,杨志军于1985年发表了中篇纪实小说《大湖断裂》,又于1987年发表了长篇小说《环湖崩溃》。这两部“以青海湖为依托忧患人与自然关系的作品”,用振聋发聩的声音向世人发出了警示。然而,让杨志军没想到的是,小说出版后收到的是众多指责:“青海湖环湖一周一千里,这么大的湖怎么会断裂?”还有人说它“歪曲了历史,侮辱了草原”,“夸大污点,耸人听闻,看不到美好,悲观主义”。

但也是在1987年,《环湖崩溃》发表后,十一个藏族汉子来到杨志军家里。他们从海北藏族自治州刚察县远道而来,就为了對他说几句话:“我们知道你写了青海湖,写了我们藏族人,青海湖是我们藏族人的神湖,你说要保护,对着哩。你写了我们藏族人的事,你就是藏族人的朋友,以后到我们刚察县哈尔盖草原来,哈尔盖草原就是你的家。扎西德勒,扎西德勒!”说着双手捧过来一条洁白的哈达。

20世纪80年代,当“伤痕文学”成为主流时,杨志军已经在西部生态小说的创作之路上走得很远了。

《雪山大地》:献给青藏高原的纪念碑

1996年,杨志军因工作关系迁居海滨城市青岛,在零海拔的滩涂仰望故乡青藏高原,那里始终是他情之所系梦之所萦。在青岛生活二十多年,他也创作过多部以城市青岛为题材的小说,与笔者合作过的就有《潮退无声》《最后的农民工》,但我始终知道,他一定会用一部扎扎实实的大部头,重回生命中留下深刻印记的青藏高原。

后来有了《雪山大地》。

《雪山大地》得奖后,为了拍摄专题片,笔者和杨志军一同回到了青藏高原,回到了他曾经多年行走过、生活过、采访过的玉树草原。这片土地滋养过他的生命,也一直滋养着他的文学创作。

踏上这片土地,杨志军的口音瞬间神奇地藏语化了,与当地藏民交谈连连“噢呀(好呀)噢呀(好呀)”。走在辽阔的草原上,密密麻麻的鼠洞把我们这些外来人看呆了,他兴奋地介绍这些鼠洞是怎么形成的,如何帮助草场储存水源,讲鹰、鼠怎样使草原保持生态平衡,酷寒时期野生动物们如何自动靠近人类居住的帐房以寻求帮助。天空中不时掠过的百灵鸟、雪雀,雪地里出没的雪狐、雪狼、秃鹫,满墙晒干的牛粪(《雪山大地》中“怒放的黑牡丹”)都让他找回了故乡。

闲聊中,杨志军不期然来了一句:“很多人都觉得我写的是理想主义,可在这里就是现实。”这句话旁人听来可能不觉得有什么特别,但作为编辑,笔者是理解其中之味的。这几年每每有新作出版,媒体访问的时候几乎都会提“担不担心读者会认为您写的内容有些理想化了”。杨志军在回答里斩钉截铁:“我承认我是个理想主义者,但同时也觉得不光我是理想主义者,大部分作家都应该是理想主义者。作家必须高举理想主义旗帜,他必须唤醒这片土地。”可以说,理想主义贯穿了他四十年来所有的创作。可是这理想主义,落在青藏高原上,就是密密匝匝的现实。

《雪山大地》起初还有一个名字叫《情深似海》,小说深情讲述了青海藏族人民在过去几十年间发生的翻天覆地的变化,以曾经的部落头人、后来的公社主任角巴德吉,做副县长的父亲和医生母亲,以及年青一代才让、江洋、梅朵等为代表的三代建设者,细致绵密地呈现了几代奋斗者为使这片高海拔土地走出原始蒙昧、走向现代文明所付出的艰辛和生命代价。这个故事里,有杨志军父母的身影,更有众多当年从全国各地奔赴青海支援建设者的热血身影。

共和国的历史上是有明确的西部精神的。那一代人接收到集体的感召,自发迢遥万里地赶来支援大西北。他们以建设边疆、改造自然为目的,筚路蓝缕,奉献生命,开拓出的功绩值得后辈们铭记。他们承受着这里高寒气候的严苛,也明了无法避免的高原反应对生命的高度威胁,却依然忘我地投入到祖国事业的建设中,让这片土地和土地上人们的生活发生了翻天覆地的改变。

那是一个交汇着理想、激情、浪漫的飞扬年代,当然也不乏血和泪的悲剧以及无数生命的代价。《雪山大地》便是对青藏高原上父辈们的致敬之书,是一座献给青藏高原的纪念碑,那上面镌刻着几代人的名字。他们对未来的希冀,杨志军写在了《雪山大地》中父亲给孩子们的讲义里:

我生地球,仰观宇宙,大地为母,苍天为父,悠悠远古,漫漫前路,人人相亲,物物和睦,山河俊秀,处处温柔,四海五洲,爱爱相守,家国必忧,做人为首……

孤独的修行者

这片离天最近、空气最少、阳光最多的地方,静默矗立的雪山荫庇着大地上的生灵,一种不屈服于苦难的人格诗意地生长着。

杨志军曾用“孤独”来形容草原上的野兽。他太喜欢草原上的一切了,以至于自己的骨子里也始终有着“孤独”的强烈诉求。他不喜欢在人群中觥筹交错,很多当代人担心的孤独寂寞在他这里从来不是问题。“理想主义者的孤独是正常存在,理想需要孤独,孤独造就理想。”“文学本来就应该是孤独者的自语,何况我总能找到志同道合的人,让我觉得理想主义的价值也许就在于它的少量存在和少量拥有。面对繁复杂乱的生活,当你殚精竭虑去提纯它的时候,你会发现孤独和安静是那么有益,孤独本身就是一种思想、一种精神,一种在任何时代都能获得幸福感的生存方式。孤独算什么?有能力写出自己想写的作品,就是一个作家最大的幸运。”

“孤独”于他是汲取力量的必经之路,是凝神静气的创作必需。他需要这份孤独,也享受这份孤独。他在孤独中迸发出强劲的创作力。高原上的生命原野成就了他恢宏壮阔的文学世界,旷野上的生灵万物也成就了他的悲悯气度。

身居都市,在内心里,他一直在流浪。流浪于青藏高原的旷天大野,流浪于被冰雪洗浴过的日光,流浪于经幡飘动的寺庙,流浪于林间透明苍劲的风……他在流浪中进行着一个人的修行,以期抵达更远的远方。