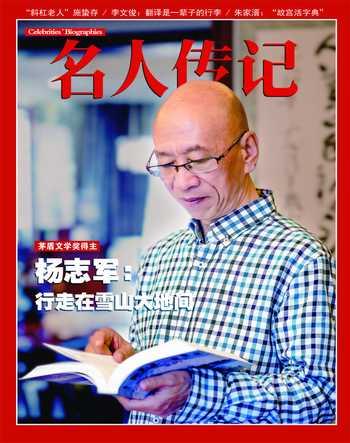

朱家溍:“故宫活字典”

刘创

1994年中秋节,浙江省博物馆新馆开放,同时在书画馆开办经典名家展,展会的显著位置摆着四件稀世珍品:五代宋初李成的《归牧图》、北宋许道宁的《山水》、南宋夏圭的《山水》及宋画《邃堂幽静》。这四件展品是朱家溍先生向国家捐赠的第四批也是他最后一次向国家捐赠的文物的一部分。除了这四件,他最后一批捐赠的还有十一件历代书法、绘画等精品。朱家溍是倾家相赠,一件不留,用他的话说,就是“以藏品论,我朱家自此与收藏无缘”。

朱家溍此次捐赠的文物总价达上千万,先后四次捐赠累计过亿元,但他从来不在捐赠前将这些无价之宝拍照留存。就连浙江省博物馆来拉藏品的同志装好车临走时还在确认:“您再想想,这可是您收藏的最后一点文物了,我们带去这些字画,可就再无法收回了!难道您不给子女们留下一点?”他解释说:“这是我家的家风,当年碑帖是父亲让我捐的。后来的捐赠,我征求过子女的意见,他们都同意,我就拿来捐了。了了心愿,自己也安心。”

四批捐赠,“倾家荡产”

朱家在1953年、1976年、1994年,曾先后四次将累世家藏的大批珍品孤本碑帖、明清家具等历史文物无偿捐赠,以故宫博物院为主,中国社会科学院历史研究所图书馆、承德避暑山庄博物馆和浙江省博物馆等单位都有收藏,文物总值超过亿元。对如此惊人之举,《人民日报》、中央人民广播电台都做了大量报道,甚至连美国《华侨日报》都对其不吝赞美。文物鉴赏界的知名专家王世襄称,“朱氏是近代捐赠文物质量最高、数量最多的有数几家之一”。

说到朱家捐献的这些“宝贝”,就不能不提到朱家溍的祖上家世。

朱家溍这一代,是理学大师朱熹的二十五世孙。从道光十二年一甲第二名进士、体仁阁大学士、太子太保朱凤标起,朱家耕读传家,经史皆通,更喜古玩,家藏甚丰。朱凤标极爱藏书,在京城为官时,他专门将海淀澄怀园中的一座近光楼用来藏书。虽为藏书楼,其中亦多古玩珍宝。两次鸦片战争中,朱凤标所藏多有殃及被毁,朱氏便有家训,再有所藏,以命相护。

朱家溍的父亲朱文钧是朱凤标的四世孙,自牛津大学毕业后,亦喜集书古玩,三十岁时家中藏书即逾万卷,书画之余酷爱金石、博学精鉴,中华人民共和国成立后,在古玩收藏鉴赏界名重一时。故宫博物院刚刚成立,朱文钧就被聘为专门委员,负责鉴定书画碑帖,成为新中国文物鉴定的一只“慧眼”。

抗战时期,朱文钧曾多次对家人说,将家藏捐为国有,以举国之力佑之为妥,为此还列出详细清单,并多次与故宫博物院院长马衡商讨。马衡院长拿着这份清单声音都颤抖了,他说:“你这份碑帖有系统的字都是国内独一无二的,我打算跟行政院请一笔经费,约十万元,你看怎么样?”朱文钧说:“十万元当然不少了,不过我现在还在研究这个东西,我不能卖。你放心,等我身后之后连卖都不卖,我捐给故宫。”

当时故宫博物院因战乱正准备西迁,此事就被搁置下来。故而捐献事宜直到朱文钧故去时也未能实现,成为其一大憾事。

1953年,朱家溍兄弟四人听从母亲的提议,由朱家溍持笔致信文物局,将父亲生前提及的朱家的全部碑帖共七百余件无偿捐赠。这是朱家第一次向国家捐献文物。此次捐献,算是替朱文钧完成了他最大的遗愿。而接下来的捐献,便是完全出于朱家后人的拳拳之心了。

朱家藏品之珍贵,王世襄在《萧山朱氏旧藏珍贵家具纪略》中已有定论:“本世纪前期,北京以收藏珍贵家具著称的有:满洲红豆馆主溥西园(侗),定兴觯斋郭世五(葆昌),苍梧三秋阁关伯衡(冕钧),萧山翼庵朱幼平(文钧)等家。而收藏既富且精者,首推萧山朱氏。”袁励准先生也曾在朱文钧五十大寿上手书一联赠之曰,“万卷琳琅昨日汲古阁,一船书画今之英光堂”,将宋代米芾的英光堂和明代毛晋的汲古阁与其藏书楼相提并论。

朱文钧的藏书楼名曰“六唐人斋”,是因其收有《李长吉文集》等六种唐人文集孤本,一向视为不世之珍,但如此无价之宝,朱家后人也一并捐出。最为难得的是,朱文钧的藏书多有评校且极具历史价值,被藏书大家傅增湘赞为:“翼庵嗜藏古钞名校,具有神解。”

接下来的捐赠中,朱家溍征得几位哥哥的同意,将家藏玉石、木器和多种古器物无偿捐出,其中乾隆紫檀叠落式六足画桌等三件文物为国内仅存。

家藏如此之丰,人们都会以为朱家应该是锦衣玉食,其实不然。故宫博物院研究员单国强说:“朱家溍家里的生活并不是很好,到现在还住在一座平房里面,收入也不是很多。我记得有一次他还欠了故宫的钱,他夫人病重花了很多医药费,那么照理这个时候,他有一批东西捐献给了博物馆,他完全可以要点钱,他没要,结果欠下了大概有六七万块钱,他靠临摹古画凑钱给妻子交住院费。耄耋老人,一连画了好几年。到最后当然故宫知道了以后,觉得朱家溍,你有困难就说,你别这样,后来就补助他钱了,就把欠的医药费给冲掉了,他有困难从来不跟人说,我觉得在收藏家里边,像这样的人品是绝无仅有的。”

敲个竹杠进了故宫

在家族文化的熏陶下,朱家溍早已对故宫心驰神往。当时父亲和哥哥都在故宫工作,家里迎来送往的都是故宫的技术人员,谈话的内容也多与古物相关。皇家、古玩、历史、传奇,相关的词汇在他心里越积越多,他也就一门心思向往着故宫那座深宅大院。

朱家溍第一次去故宫时是十一岁,他记得很清楚,那天是1925年10月10日,因為父兄在故宫工作之便,他得以拉着父亲的手在乾清门前广场参加了故宫博物院建院典礼。在溥仪的居所养心殿,他亲眼看到 “有半拉饼干扔在那儿(桌子上),有一个果盘上面装着几个苹果,有一个苹果咬了半个扔在那儿了,床上被褥没有叠,桌上土很厚”。那天他还看到一个新鲜的东西:宫里有个钟还会写字,上一回钟,游客花一块钱搁里头作为捐赠,它就可以表演一次写字,写“八方向化,九土来王”。这让他对故宫的好奇一下子从书本层面跳到具体的生活中来。

当时故宫每月都有展览,书画类的由朱文钧负责,书画院每周会给朱文钧交一份审查书碑帖的目录,他一一列出,随意指点给朱家溍看,哪件为真,哪件为赝,哪件真而不精,哪件题跋为真但本幅为假。从此,朱家溍不仅对故宫藏品如数家珍,更练就了一双火眼金睛,为其日后成为“故宫活字典”奠定了基础。

1933年10月,故宫院庆前,决定出一本《故宫周刊双十号·宋四家真迹》的画册,后来被称作“国宝”的故宫博物院古物馆馆长徐森玉请朱文钧给画册题签,临走时抓过朱家溍的手嘱咐说:“这个特刊已经印制,只等封面题签了。我不方便跟你爸爸限日期,你给我做个内应,提醒他快点写,将来出版,除去给专门委员的一本外,我再送你一本,好不好?”朱家溍满口答应,顺便说:“我还希望徐老伯再给我一本黄山谷的《松风阁诗》,一本赵子昂的《鹊华秋色》图卷,都要高丽纸笺印的。”徐森玉哈哈大笑:“你可真会趁机会敲竹杠哦,这可都是限量版。”结果朱家溍第二天果然催促父亲交了差,徐森玉也说话算数,满足了他的请求。

从此,朱家溍更是对故宫文物喜爱有加,堪称痴迷,每天花在故宫文物研究上的时间比父兄还多,加上父兄不断地指点,他的文物鉴赏功力突飞猛进,在故宫的专业鉴赏团队里小有名气。抗战胜利后,故宫加大文物专业人员的招用,徐森玉就向马衡院长说起了当年朱家溍“敲竹杠”的往事,马衡院长对他的专业知识和家世师承也都早有耳闻,于是顺理成章地将其招至麾下。自此,朱家溍再也不是故宫文物的参观者。此后半个多世纪里,故宫那九百九十九间半房间他每一间都去过,而且不止一次,几乎每一件文物他都亲自鉴定过,纠偏反正者难以计数。

从赝品堆里翻出了故宫的“当家花旦”

幼时的朱家溍不止一次对父亲的工作羡慕不已:能走遍故宫博物院的每一个角落,真是一件了不起的事情。没想到,幼时一句感叹最终成了真事儿:自来故宫博物院工作开始,半个多世纪弹指一挥,朱家溍真的应了小时候的那句戏言,逛遍了故宫的每个角落。他穿梭于各库房之间,清点藏品、编写条目,顺带着对藏品做二次鉴定及分类。

由于之前故宫人事变动频繁,工作交接紊乱,有些藏品虽然被挪动了,但是条目上没有及时更改。还有很多珍品,为避战乱侵扰,被一些前辈临时随手东塞西藏。这也恰恰说明了故宫处处都可能藏宝,某个不起眼的树洞里就可能藏着价值千万的宝贝,朱家溍和他的小组光是这样在故宫里“捡漏儿”就收获颇丰。

抗战时期,故宫文物南迁过程中,曾有过一个业内流传很广的以假乱真案,当时的故宫博物院院长易培基被他人诬告在那次南迁中利用职务之便用赝品换走真文物。庭审时法院出具了一大批物证,其中宋徽宗的《听琴图》和马麟的《层叠冰绡图》被画家黄宾虹鉴定为假画,称真画被易培基掉了包。这在当时极为轰动。1949年,三十多岁的朱家溍在故宫整理编目时打开了这两幅画,并重新鉴定为真品,不仅为易培基案提供了证据,更成就了他故宫“活宝”响当当的名声。

当初法院请黄宾虹鉴定之后,这些被确认为假古董的文物便被收入赝品库收藏起来,因为黄宾虹如日中天的地位,没有人敢随便质疑和提请重新鉴定。当时故宫博物院的藏品编目混乱,急需整理,古物所所长徐森玉在上海公干,由朱家溍主持馆务。朱家溍觉得既然整理藏品,那么当初被鉴定为赝品的东西也该一并整理清楚,甚至是重新鉴定。

因工作繁重,朱家溍深知以马衡院长的谨慎,如果向其请示整理赝品库,断不会被批准,毕竟还有无数的真品等着编目。于是朱家溍灵机一动,去找马衡院长聊天,并在聊天时下了一个“套”,他无意中说一句:“法院封存的那几个箱子,现在也可以打开了。”他用的是很随意的陈述句,而非请示口气和疑问,当时马衡院长也未在意,没有给出明确的答复。朱家溍就故意当作同意了,第二天就带着人开了箱子。

当看到宋徽宗的《听琴图》上留有书法名相蔡京的题款时,他当即确认,这件绝对是宋徽宗的真迹。首先,画作的盎然古气不是庸者的笔法,即便是临摹也很难达到如此精湛的境界;其次,蔡京是中国历史上数得着的书法家,传世作品很多,朱家溍对蔡京的字很是熟悉,一眼就认出至少蔡京的字绝对是真品;再反推画作,宋徽宗作画的习惯之一便是不署名,只题“天下一人”四字算是“签字画押”,文物鉴定界公认这种风格就是宋徽宗本人无疑。而且,即便是后世做旧,朱家溍从纸墨的纹理、工艺等方面衡量,认定这幅画绝对是真品。随后,易培基提供了另一件物证,被认作赝品的马麟的《层叠冰绡图》也被重新鉴定为真迹。现场很多人担心院长马衡会怪罪下来,朱家溍拍着胸脯打包票:“找出这两样东西,他凭什么怪我?他得请我喝酒。”

之后,这两件文物又经过多次鉴定,一致被认定为真迹,随后便一直在钟粹宫里对外陈列,成了故宫的“当家花旦”。后来回忆起自己才二十多岁,就敢向权威鉴定专家挑战,朱家溍不好意思地笑道:“那时候年纪小,除了对自己的眼光有点信心,主要还是因为年轻,太‘彪了。”

寻找龙椅

故宫归为国有之后,由于皇家内廷从来秘不示人,加上原来的陈设品在抗战后曾多次转移和挪动,被弄得面目全非,不伦不类。能不能恢复成乾隆时代的真实面貌,至少恢复到1924年溥仪出宫时的面貌,成了一个亟待解决的问题。特别是皇家宫殿中没有龙椅宝座,这实在有些说不过去。经多方权衡,寻找龙椅的任务交给了朱家溍。

太和殿正中的雕龙宝座是帝王权力的象征,1915年袁世凯称帝后,把殿内原有的乾隆帝所题匾额和对联全部拆除,那把雕龙金椅宝座也不知去向。幸好椅后的雕龙屏风被保留了下来,只是在屏风前面设了个特制的大椅。这个大椅肯定是要撤走的,但是那把曾经代表皇权的龙椅在哪里呢?

故宮里类似的宝座很多,紫檀的、花梨的、象牙的,但是专家们试着摆设几种不同的椅子,都与太和殿的宏伟气派和殿内设置不相称。按照当时能找到的史料,太和殿原来的宝座肯定是有的,但究竟是什么样式?原物在哪儿?是否存在?谁都给不出明确的答案,朱家溍的第一要务便是回答以上的问题。

直到1959年,朱家溍终于在堆积如山的旧照片中翻出一张拍摄于1900年的照片,上面依稀可辨太和殿内的旧貌,可以看到,当年这里是摆放着一张气势雍容的髹金雕龙大椅的。根据这张照片进一步查找,朱家溍终于找到了一件残破的雕龙金大椅,椅背立柱上盘着龙,像个圈椅似的;另有一张日本记者拍摄的庚子年间日军侵占故宫时的照片,照片上的宝座与那张1900年拍摄的照片别无二致,朱家溍指定人员把这些照片全部翻找归类后,又从一幅古画中找到了康熙帝端坐像,发现他坐的也是这个宝座。

如此一来,基本可以认定这便是古时皇帝的龙椅了。如获至宝的朱家溍立即撒下人马在故宫各处按图索骥,终于在一个堆积着各种未归类的破烂旧家具的仓库里翻出一把约四尺高的椅子来。这是一个残破不堪的圈椅式座椅,椅背的四根圆柱上承三龙作弧形,正面高而两扶手渐低,正面两柱各有一蟠龙,椅背板上雕有阳纹云龙,底座是一个雕工精湛的须弥座。单从用漆和雕龙的造型来看就可以说是明代之最。而据多张已有的照片辨认,虽然这个龙椅多处破损,甚至连椅子腿都没有了,但是可以肯定,这就是嘉靖时重建皇极殿的遗物。

朱家溍团队又在宁寿宫内找到一把龙椅,是乾隆年间完全仿照太和殿龙椅制作的,只是龙头造型带有明显的清代风格,宁寿宫的龙椅和这幅康熙的画像及照片成为修复工作的重要参考资料。至此,万事俱备,正式的修复工作1963年宣告启动。

朱家溍让人拍下龙椅各个细节的照片存档,小心地洗去污垢,交由木工技师辨认其工艺做法。耗时一个多月后,再依据龙椅的用料和做工,将残缺的构件一一配置好,然后仔细地拆除破损件,换上新部件。十多个人忙了整整一年,终于完成了龙椅的修复工作。修复后的龙椅形体优美流畅,既有皇族贵气又不失灵动古朴,往太和殿里一放,与雕龙屏风浑然天成。

这把龙椅,从找到残件到最终修复一共用了将近三年时间,朱家溍仅是找它就用了四年多时间。在被问起为什么如此锲而不舍地寻找,又投入巨大的精力、物力、人力去修复时,朱家溍说:“宝座是故宫中心的焦点,一个恢复原状的陈列,没有真的宝座,一个龙庭没有龙椅,你怎么自圆其说?这怎么对得起国内外一天到晚那么多观众?观众天南海北地赶来,却让他们看假货假景,这个是我们干博物馆的人最大的耻辱,这是一种原因;第二种原因是我,一样事做不成,心里老搁不下。”

“故宫活字典”

朱家溍一生为故宫效力近六十载,大半生的时间“泡”在故宫,被誉为国宝级专家。故宫图书馆齐秀梅女士说:“朱老自己就是一部历史书,是故宫的活字典。”

故宫博物院研究员余辉称:“朱老是一位忠厚的长者,又是位饱富学识的有深博学问的学者,他对故宫的文物及对清宫的历史、档案,都非常熟悉,并有很深的研究,所以很多人都称他为杂家,说他是杂家,不是说他到处蜻蜓点水,而是对很多学科都有精深的研究。”

1983年,朱家溍精心挑选了一百件故宫珍品,主编成《国宝》画册,成为我国赠送外国元首的礼品,并且一度占据西方畅销书排行榜。退休之后,这本画册被朱家溍放在自家的书案上,每天翻上一翻。

朱家溍的家很小,也很偏僻,启功先生戏称之为“蜗居”,还亲笔书写了这两个字挂在朱家墙上。与其捐赠的价值上亿的文物相比,朱家如此的居住条件确实让人咋舌,但他卻乐在其中。院子虽小,却被营造得很“桃源”,朱家溍仿照燕京八景,把院中的两株太平花称作“太平双瑞”,花下边的狗尿苔称作“玉芝呈祥”,房前的葫芦架叫“壶中天地”,房后的杏树叫“红杏朝晖”。他说:“故宫给我分了房,但我还是喜欢这儿,因为这个小角落,似乎可以与天地自然相通。”

被故宫的儒家文化浸染毕生,但朱家溍自认还是很有些道家味道的,他名利心淡、无意功名,只想做点实事,连住所都偏居一隅,不喜被人打扰。记得大学时,父亲去世,家中全靠母亲支撑,当时他和三哥在重庆,母亲和二哥一家人在沦陷区,他给母亲寄信时总是用绘画的方式,然后兄弟俩在画上题跋,其中便有一首题跋诗:倪瓒清斋习懒,韩王湖上骑驴,一样遣愁不得,乐哉今日山居。“当时是苦中作乐,想不到如今居然实现了。”

逢有客来,朱家溍就让他们到自家的“壶中天地”之下,沏上茶,指着那两间房说:“启功先生的字真是好啊。这不仅仅指表面上我的居室,而且我也认为:一个人无论是居家还是工作,如果认定是‘窝在这里了还能感觉舒服,也就快乐了,人这一世,其实就这么简单。”

2003年9月29日,朱家溍因病医治无效于北京逝世,享年八十九岁。