专业学位研究生教育产教融合的困境与破解

杨晨美子

摘要:专业学位研究生教育是培养高层次应用型人才的主要承担者。产教融合是培养专业学位研究生人才的重要途径,它是以多元主体合作协同为特征,包含不同主体间的行为互动。以互动仪式链理论为视角,从微观情境剖析专业学位研究生教育产教融合流于形式化、内生动力不足、合作目标异质、权责界定模糊等困境。基于此,提出重塑互动情境,构建高层次应用型人才的育人共同体;促进情感共享,激发多元主体合作育人的内驱力;均衡协调各方利益,凝聚校企合作的共同愿景;强化权责意识,构建产教融合育人成效评价机制的破解策略,以期深化产教融合,助力专业学位研究生职业能力发展,提升专业学位研究生人才培养质量。

关键词:互动仪式链;专业学位研究生;产教融合;研究生教育;人才培养

随着新一轮科技革命和产业变革的到来,行业产业技术更新迭代的速度加快,科技与社会经济发展加速融合,国际科技竞争不断加剧。在此背景下,应用型拔尖创新人才成为国家发展战略的重要支撑。党的二十大报告指出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动,加快建设教育强国、科技强国、人才强国,加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。[1]高校研究生教育是高层次人才培养的主阵地,其中,专业学位研究生教育为国家行业产业发展培养高层次创新型、应用型、复合型人才,是突破“卡脖子”核心技术、实现原始创新和自主创新的重要组成部分。

近年来,专业学位研究生教育受到党和国家的高度重视,教育规模不断扩大,招生数量不断增长。2022年专业学位博士招生已经达到了2.5万人,专业学位硕士招生将近70万人,占比达到60%以上。[2]2022年,国务院学位委员会和教育部印发《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》,其中指出,专业学位研究生教育主要针对社会特定职业领域需要,培养具有较强专业能力和职业素养、能够创造性地从事实际工作的高层次应用型专门人才,专业学位具有相对独立的教育模式,以产教融合培养为鲜明特征,是职业性与学术性的高度统一。[3]深化产教融合,加强校企合作,推进多元主体协同育人,是专业学位研究生人才培养的重要途径。那么,专业学位研究生教育产教融合的现实困境是什么,有何破解之策,这是需要深入思考和解决的重要问题。从微观层面来看,产教融合是高校、企业、政府等多元主体之间的一种互动仪式,发生在真实而又具体的教育情境中。柯林斯提出的互动仪式链理论详细地阐释了微观情境中主体间互动仪式的作用机制。因此,以互动仪式链理论为视角,对微观教育情境中的专业学位研究生教育产教融合问题进行剖析,并提出针对性的破解策略,不失为一种新的研究思路。

一、互动仪式:产教融合在微观教育情境中的一种呈现

(一)互动仪式链理论内涵及模型释析

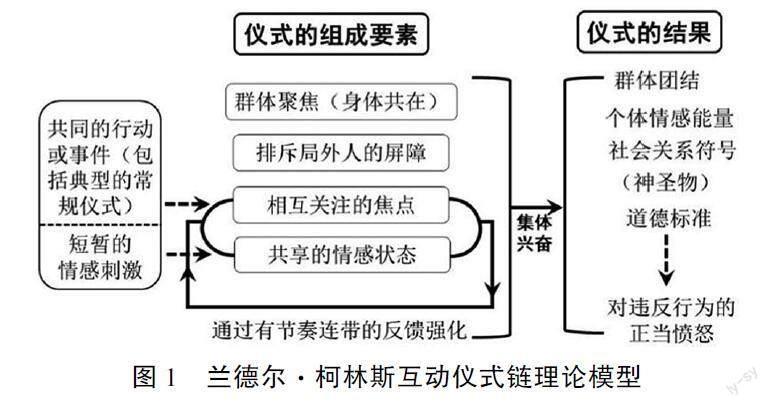

2004年,美国社会学家兰德尔·柯林斯在《互动仪式链》一书中正式提出互动仪式链理论,他认为互动仪式链是社会结构的基础,通过互动仪式可以实现宏观社会学与微观社会学的结合。[4]从宏观层面讲,互动仪式呈现的是一种社会集体记忆,其中包含文化、道德、关系、信仰、精神等包罗万象的要素,从中能够反映宏观的社会结构,继而推动社会发展进步;从微观层面看,互动仪式是个体之间在具体的情境中,进行信息交流、情感表达与传递、建立联系、维持关系的重要方式。[5]兰德尔·柯林斯将互动仪式描绘成一个具有因果关联与反馈循环的过程,构建起互动仪式链理论模型,如图1。

兰德尔·柯林斯认为,互动仪式具有四种主要的组成要素:一是群体聚集,也即身体共在,意为二者或以上的个体聚集在同一个场所之中,无论他们彼此之间是否会特别有意识地关注对方,都会通过身体在场而相互影响;二是对局外人设定界限,意为在同一场所和情境中,参与者能清楚地知道谁在参加,谁被排除在局外;三是共同关注的焦点,意为参与者们将自己的注意力都集中于共同的对象和活动上,并且互相传达交流其关注的焦点内容;四是情感共享,意为参与者们会分享共同的情绪和情感体验。这四要素彼此联结形成反馈作用,当它们有效组合并积累到高程度的相互关注与情感共享时,参与者们将产生群体团结、情感能量、社会关系符号、道德感等体验。[6]互动仪式链之所以重要,是因为它有助于多方面的认同。为了获得积极的情感价值,每个个体都愿意基于自己的经验背景进行令人满意的交流,情感能量、身體共在等为成功的互动仪式建立了稳定的社会“纽带”。[7]特别是,仪式活动在场域中能够留下持久的身份印记,这些地方的社会建构被描述为发生在“漫长而缓慢的过程”中,并产生一种持久品质。[8]

(二)互动仪式链之于产教融合问题探析的适切性

2017 年 12 月,国务院办公厅印发《关于深化产教融合的若干意见》,其中指出将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措,融入经济转型升级各环节,贯穿人才开发全过程,形成政府企业学校行业社会协同推进的工作格局。[9]产教融合的参与主体具有多元化特征,有产学合作、校企合作等不同的表现形式,在实践中更有着复杂的利益关系与互动形式。[10]有学者认为,产教融合体现的是校企双向互动与整合的过程,由单边自主走向双边自觉,具有较高的交融性和稳定性特点,是校企合作的高级阶段。[11]美国教育家杜威曾提出,教育是一个过程,教育批判及建设的标准就是一个团体的利益被全体成员共同参与到什么程度。产教融合作为培养高层次应用型人才过程中的一个重要途径,企业、高校、政府、社会等不同主体皆处于同一情境之中,他们的互动程度和互动状态是检验其成效的关键,专业学位研究生也是在不断与环境开展互动的过程中丰富知识、提升能力。[12]因此,专业学位研究生教育产教融合是以促进学生成长发展为共同关注的焦点,高校、企业、政府等主体在实习实践、课堂教学等情境中,围绕人才培养目标展开合作互动,形成互动仪式的过程。

具体来说,在产教融合中,企业、高校、政府等主体在不同领域进行对接,最终构建出互动交融的育人生态环境。高校的教师和学生、企业的管理者和技术人员、政府的工作人员等共同集聚在特定教育情境中沟通交流、解决问题和制定计划,主体之间“身体共在”。这种共在的感知使得主体具有局内人身份,彼此清楚地知道对方的地位角色,故而参与合作的成员就自然划定了范畴,将非局内人排除。随之的是主体之间形成了以促进专业学位研究生成长发展为宗旨的共同关注焦点。企业通过互动仪式加深了对专业学位研究生教育产教融合的理解,寻求有效的方法解决高层次人才实践能力培养中的困难,自觉树立育人责任感等情感共鸣,激发出积极参与、主动配合等的高情感能量;高校在参与产教融合的互动仪式中,为学生的实践学习、教师的教育指导等提供有效的建议和支持,不仅能够获得企业、家长、社会等的信任,也会使高校的教师、学生等主体产生自信、积极、进取等高情感能量。互动仪式的不同主体具有的高情感能量能够引发集体兴奋,激励多元主体投入到产教融合互动仪式中,团结企业、高校、政府等主体,形成合作育人的共识和运行机制。

学界对产教融合的研究已久,大多是探讨产教融合的概念内涵、政策梳理、案例分析、实践路径等,研究对象也多集中于高职院校、应用型本科院校等,对于专业学位研究生教育产教融合的研究相对较少。经过查阅整理已有文献发现,有学者以材料与化工专业为例,探讨专业学位研究生教育产教融合的现实问题并提出了一种协同培养体系。[13]有学者运用目标导向理论,阐述了专业学位研究生教育产教融合的必要性,提出构建多主体协同的产教融合体系。[14]也有学者从宏观的角度,探究我国产教融合培养专业学位研究生的内涵、类型和发展状况,明确了多元主体协同推进的产教融合是培养专业学位研究生的鲜明特征。[15]

由此可见,专业学位研究生教育产教融合的研究还存在一些不足之处。一是尚缺少从微观层面剖析问题、发现本质,继而提出具体解决策略的研究;二是现有研究不是通过典型案例直接得出经验启示,就是直接梳理相关文献资料进行总结,缺少具体理论框架的支撑;三是已有产教融合的研究大多以院校为单一主体,而多元主体合作互动的研究较为匮乏。因此,本研究在立足微观教育情境的基础上,运用互动仪式链理论模型,在论证理论与研究问题相契合的情况下,详细探析专业学位研究生教育产教融合的实际问题困境,并提供针对性的破解策略和思路,为推动专业学位研究生教育产教融合机制的完善提供优化建议,从而促进专业学位研究生教育质量提升。

二、互动仪式链视角下产教融合困境剖析

作为专业学位研究生人才培养的重要组成部分,产教融合是关键要素且影响着个人成长发展和高等教育质量。兰德尔·柯林斯的互动仪式链理论能够解释情境参与主体间互动的动力与过程,对产教融合所涉及的多元主体关系有较强的解释力。因此,以互动仪式链理论审视专业学位研究生教育产教融合主体间关系的现状,发现参与主体存在身体在场不足、情感能量缺失、共同关注的焦点离散和群体设限不明确等问题,为分析产教融合问题提供了新的视角,也为探寻困境的症结提供了有力的理论依据。

(一)身体在场不足:产教融合流于形式

《关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》指出,校企联合培养是提高工程类硕士专业学位研究生培养质量的有效方式,导师组应有来自培养单位具有较高学术水平和丰富指导经验的教师,以及来自企业具有丰富工程实践经验的专家。[16]由此可见,产教融合的基础是校企合作,關键是要深化校企合作。但是在当前多元协同育人实践中,校企合作不够深入,高校依然处于主导地位,在人才培养过程中负责主要工作,企业更多的是提供实习场所和实践设施,几乎很少参与到具体育人过程当中,“校热企冷”的现象屡见不鲜。[17]兰德尔·柯林斯认为,意识本质上是一个亲身经历的过程,当个体聚集到同一个地方就开始了仪式的过程。而产教融合、校企合作之所以存在形式化、“两张皮”的问题,其原因在于合作主体的身体在场不足。

一方面,在校企合作育人中,专业学位研究生行业产业导师“虚设”,实习实践过程中的指导“缺位”。《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》明确指出,推进培养单位与行业产业共同制定培养方案,共同开设实践课程,共同编写精品教材,鼓励各地各培养单位设立“行业产业导师”,健全行业产业导师选聘制度,构建专业学位研究生双导师制。[18]部分省市出台了行业产业导师选聘办法和准则,一些高校在专业学位研究生教育中也开始采取双导师指导,以提升专业学位研究生教育教学质量。但是有研究显示,现实中很多企业对于员工的校企双向任职并不抱有积极态度,产业导师的申报多是基于“不可违背政策文件要求”“企业的形象维护”等因素的考虑,并不是真正要参与到具体的研究生指导当中。

另一方面,在具体实践中,校企双方并未因为产业导师的选聘而产生深入的合作关系,也没有将产业导师聘用这一契机运用在校企共育高层次人才的良性互动之中,甚至出现“挂名”“挂职”的现象,并没有给予专业学位研究生学习实践的指导。[19]正如互动仪式链理论所认为的,如果身体不在场,就无法观察和体验细节之处,真实情境中的参与感就显得非常不足。同理,育人主体不在场,也就无法关注到专业学位研究生培养的实际情况,人才培养与行业需求无法实现有效对接。

(二)合作主体情感能量缺失:内在动力不足

情感是互动仪式链的关键要素,强的情感能量会激发个体投入热情,在社会互动中采取积极的行动,相反,低的情感能量会引发消极状态,不仅身体上会倦怠和消沉,而且互动也会变得被动和拖拖拉拉。[20]各主体在互动中共享积极情感,生成“集体兴奋”的刺激,进而达成群体团结。由此可以说,如果产教融合主体能够通过积极的情感投入到合作中,以高的情感能量化异求同,那么主体的合作内驱力就会被调动起来,从而形成产教融合、校企合作的良性互动。反之,如果参与主体的积极情感能量缺失,导致内驱力不足,那么就会阻碍产教融合、校企合作,导致互动受阻,合作意愿降低,合作关系也难以为继。

一方面,校企合作的互动不良主要表现在企业的积极性不高,发挥产教融合主体作用的责任意识薄弱。校企合作的维持需要高校和企业之间的相互作用,而由于企业遵循的经济逻辑和高校遵循的社会逻辑之间的价值冲突,导致双方合作的不确定性十分突出。[21]在现实中,常常是高校由于本身缺乏设备、资金、场所等,所以主动寻求企业与之合作,依靠企业提供教育教学所需的条件。然而,学生进入企业实习实训时,往往是企业生产线上的一个劳动力,企业并未向学生进行先进技术操作的具体指导,实习中也未过多关注学生的实践能力发展情况。

另一方面,在课程体系联合开发、人才培养方案联合制定、教学设计联合构建上,往往是高校为主,企业为辅。正是由于企业作为参与者的合作情感能量过低,才会导致其主体作用难以发挥,传递出了消极情感体验。此外,对高校教师、学生的态度冷淡和忽视会使他们产生低质量的情感体验,从而降低参与校企合作的积极性。

(三)共同关注的焦点离散:参与主体目标诉求异质

互动仪式链理论认为,有节奏的合作与情感连带构成互动仪式要素,但是相互关注的焦点也是不可缺少的。[22]从应然层面看,产教融合各主体在互动仪式中以促进人才成长发展、为行业产业培育高级专门人才为共同关注的焦点。然而,现实是主体之间存在出发点、目标、观念等方面的差异,导致其无法形成共同关注的焦点。高校的育人需求与企业追求生产经营利益的要求之间的矛盾,使得校企合作互动仪式过程中共同关注的焦点分散。且高校教师、学生和企业管理人员、员工等的立场不同,参与产教融合、校企合作的目的也不一样。

一方面,“产”“教”、“校”“企”本身属于不同的组织体系,其天然地存在价值取向、文化观念、利益诉求上的差异。“产”“企”更注重的是生产效益、经营利益的达成度,而“教”“校”更注重人才培养的成效、教育质量水平的提升度等。在产教融合中,主体之间的利益诉求并不只是停留在表面上的结合,企业的目的是想以低成本和高机会来获取优秀的人力资源。但是,高校则是为专业学位研究生提供实习实践锻炼的平台,学生旨在追求更高的就业质量和自身职业发展能力。在这一层面,各利益相关者明显存在目标冲突,由于价值取向的明显差别,主体之间很难将关注的焦点共通共享。[23]

另一方面,企业在产教融合中需要考虑运营的成本和支出,获取盈利是其价值取向,而高等院校的研究生教育是以培养高层次人才为己任。我国每年都会从国家财政中支出一部分,分发给高校用于人才培养、学科建设、学校发展等必要经费开支,高校的经费得以保障。[24]因此,在产教融合过程中,企业往往是成本和风险的主要承担者。例如,教师和研究生的科研成果是否成功转化,与企业生产需求是否契合;合作培养的专业学位研究生未来是否会留在本企业就业等问题,这些都具有不确定性,企业的产教融合投资率和企业的获益率不一定会成正比。因此,就导致了企业的积极性不高,与高校的合作难以深入和持久,难以形成产教融合共同关注的焦点。

(四)对局外人设限:参与主体的权责不明确

代表群体的符号使得成员感到自己与集体相关,充满集体团结感的人会格外尊重符号,并会捍卫符号以免被群体设限,受到局内人的排挤和局外人的轻视。而在产教融合、校企合作中,群体符號承载着共同育人和合作互促的理念,能提升企业、高校等主体的组织认同感,有助于构建平等互利关系。当前,功利主义、利益至上等不良风气冲击了产教融合的协同育人理念,无法达成基于育人目的的协作行为。由于企业有选择地追求群体符号与情感能量,因此,选择共同关注焦点的学校和企业往往具有相似的兴趣与价值观,而没有参与的个体与他们之间形成边界,这也应该满足了互动仪式链理论中对“局外人”设限的互动要求。但是,在实际中,产教融合的参与者之间并不清楚谁是局内人,谁是局外人。

一方面是在具体推进校企合作育人的过程中,校企双方对于自身权责的理解不到位。从根本上来说,这主要是校企双方对主体身份认同缺失而导致的,学校和企业同为产教融合的参与主体,但是各自“主”在什么、用什么“主”、双方如何配合协调等一直以来存在边界模糊。[25]他们普遍认为高校是专业学位研究生知识学习和技能指导的主体,为此负有全部责任,而企业是提供实践训练场所和平台的主体,并不承担对学生的教育指导工作。但是,实践和理论是不能分割的,实践锻炼和知识学习是相辅相成的,缺一不可。高校和企业之间的主体权责划分不明确,将实践指导、知识传授和培养人才完全割裂开来,导致了学校和企业在合作中无法形成准确的身份认同,产教融合的边界设定模糊。

另一方面是尚未建立完善的监督评价机制,主体权责的履行不到位。由于缺乏具体的评价机制和权责监督机制,产教融合的多元主体在互动过程中只是自己把控实施的效果和程度,校企双方在合作过程中很可能“各顾各的”。开展产教融合还只停留在个体自发阶段,没有上升为育人制度,这突出表现为,没有专门机构及人员负责推动产教融合工作[26],主体不知道彼此是产教融合的局内人还是局外人,因此,也就无法产生良性的互动仪式过程。

三、互动仪式链视角下产教融合困境破解

产教融合、校企合作的主体通过一次次的互动仪式形成互动仪式链,尤其是在新一轮科技革命和产业变革的背景下,学生的实践能力和职业发展能力迫切需要培养和提升。应以高校、企业、政府等相关主体协同满足学生的需求和行业产业对人才的要求,促进“教育链”“人才链”“创新链”“产业链”有机衔接。运用互动仪式链理论不仅分析了产教融合的现存困境和问题,也能够为产教融合的深化提供新的思路。

(一)支持身体共在:重塑互动情境,构建高层次应用型人才的育人共同体

在互动仪式过程中,只有各主体全方位参与合作,在育人情境中身体共在,才能实现共进共赢。产教融合应该凝聚共识,构建育人共同体,明确专业学位研究生人才培养的现实需求,关注专业学位研究生成长发展的诉求。

一是提供互动仪式情境,打造课程开发团队,增强各主体的互动投入度。互动仪式和互动仪式链理论首先是关于情境的理论,互动仪式分析的创立者欧文·戈夫曼以情境动力学为起点,认为个体的几乎一切方面都是在不同情境中变动的结果。专业学位研究生教育强调实践创新,其课程中应该增加与行业企业需求相关的课程内容,并聘请有实践经验的行业企业人员参与课程设计与教学,始终突出对创新实践的要求。[27]因此,可以由企业工程师、高校教师、专业学位研究生等主体共同组成课程开发团队。在课程开发的互动仪式中,各主体共同拟定专业学位研究生课程目标、课程规划、课程要求、课程内容等,共同处在课程设计情境之中,能够增强各主体身体共在的投入程度。

二是提升互动体验,引导企业融入教学指导过程,强化育人角色认同感。根据互动仪式链理论的观点,主体的互动体验与他们在互动情境中的融入程度相关。教学是落实课程内容的重要途径之一,也是校企双方身体共在的具体情境。为了培养专业学位研究生实践创新能力,应尊重产教融合情境中企业的主体地位,实施专业学位研究生“双导师”制度。这就要求支持、鼓励和引导行业产业导师积极融入专业学位研究生教学指导过程,强化企业主体育人角色认同。因此,校内和校外导师应加强互动,合作制定教育教学计划,为专业学位研究生的科研训练和专业实践进行全方位、多角度的联合指导。在身体共在的教学情境中,不仅能够增强导师之间、师生之间的互动体验,还有助于推进育人共同体建设。

(二)增强情感能量:促进情感共享,激发多元主体合作育人的内驱力

柯林斯认为,在互动仪式过程中,情感能量类似心理学中“驱力”的概念,它是一种重要的驱动力。微观情境中的校企合作互动仪式既是高校和企业之间营造育人环境、协调育人方式的理性互动过程,同时也是教师、学生和企业工作人员等主体间相互交流沟通、共享情感的感性互动过程。主体之间的积极情感能量可以促进校企之间的相互理解、相互配合,促进良性互动,激发合作内驱力。

一是营造沟通际遇,激发主体情感共享的内部驱动力。戈夫曼说:“不是人及其时机,而是时机及其人。”际遇创造了互动的条件,激起了际遇者的情感共享内驱力。产教融合的动力并非只是外部力量的推动,主要来自各主体的内在动力。高层次的产教融合得益于政府、企业、高校、社会组织等外部力量的参与,但它们在其中仅起到助力作用。校企合作是高校和企业之间围绕着人才培养展开的深层次的对话和交流,营造具体情境的沟通际遇,能够增强校企合作主体认知与沟通的身临其境感。可以建立线上线下校企交流沟通平台,形成校企交流沟通机制,在协同育人过程中,每周、每月、每季度开展例会,各方通过会议的形式,共同商讨育人方式方法,在沟通互动中激发积极情感能量,形成合作育人内部动力。

二是强化积极的情绪能量聚集,引导企业自觉增强育人责任感。互动仪式链理论认为,人们趋向于那些感觉是当前可得到的强度最高的互动,也就是说,他们趋向于获得相对于其当前资源的最高的情感能量回报。因此,政府、高校等不仅需要宣传产教融合的支持政策,加深企业对产教融合政策的了解,而且需要宣传企业能够获得的智力支持、科研成果转化、技术创新等的实质性效益,使企业感受到情感能量投入的回报程度。此外,利用数字化工具,借助微信公众号、短视频平台等播放校企合作典型实例,发挥情感的连带作用,通过积极情感能量的聚集,激发企业的社会责任意识。

(三)形成共同关注的焦点:均衡协调各方利益,凝聚校企合作的共同愿景

互动仪式链理论认为,互动仪式成功的前提是成员之间建立了相互关注的焦点。但是,人们对待情感是极为理性的,他们必须在其中寻求平衡,当人们意识到花费情感能量能够带来回报,他们才会这样做。因此,只有均衡协调各方利益,充分发挥产教融合利益共生的价值链效应,才能使得校企双方在互动仪式的过程中形成共同关注的焦点,凝聚产教融合、协同育人的共同愿景。

一是促进各主体互惠共赢,保证互动仪式的平等性。在柯林斯看来,互动仪式中的命令发布者通常获得情感能量,而命令的接受者会丧失情感能量,反映出一种不平等性。同理,在产教融合的互动仪式中,政府作为政策制定者和命令的发布者,只站在学校的角度要求企业的付出,或者是只站在企业的角度要求学校给予人才智力供给,都是无法进行情感的维系和保证可持续合作关系的。因此,政府在政策制定和监督管理中,既要考虑高校的研究生、教师等主体的需要,也要考虑企业技术人员、管理者的需求,引领校企合作开拓适合专业学位研究生实践创新能力培养和行业产业技术创新发展的新项目,建成合作共赢的产教融合生态系统。

二是弥合校企双方的利益差异,增强互动仪式的吸引力。柯林斯提出了“互动仪式市场”的重要概念,认为成员之间的互动强度取决于他们互相能提供什么,来吸引对方参加互动仪式。在校企合作中,鼓励共同制定专业学位研究生实践或科研项目,其最终成果不仅使学生实践创新能力得以锻炼,而且对于企业来说,项目成果转化以后可以获取一定的市场效益。通过协调各主体的利益关系,形成了共同关注的焦点,吸引企业高强度地参与互动仪式。

(四)再造群体符号:强化权责意识,构建产教融合育人成效评价机制

群体符号的塑造需要高校、企业和政府等各方合力,实现内外部约束的统一。制度化是参与主体互动仪式的结果,基于群體共享价值观,内在包含着群体普遍接受的规则标准,是成员们相互团结的表现。产教融合成效与完善的、适切的评价制度息息相关,将专业学位研究生教育产教融合成效纳入评价的范围,发挥评价的导向、诊断、调节等功能,及时动态调整产教融合的内容和进度,促使产教融合各主体的权力得到保障,对职责履行不力的主体进行责任追究。

一是支持合作主体开展有效的互动仪式,建立科学合理的评价制度。柯林斯认为,个体在际遇中所使用的符号储备在很大程度上来源于先前的互动仪式链,如果想要仪式取得成功,新的符号也可以创造出来。产教融合要取得高成效,就要通过建立一套科学合理的评价制度,在互动仪式中生成新的群体符号,获得群体价值认同。因此,评价制度要注重反馈和改进,对结果进行反思,以评促进、以评促改,挖掘评价结果深层的信息,客观全面认识校企合作的情况,及时调整互动过程。此外,破除以唯论文和唯帽子为导向的评价,应该加大对主体融入校企合作的程度和学生在校企合作中的成长度、获得感等维度的评价,以育人为目标构建评价制度,保障互动仪式链的持续形成。

二是全面保障局内人的权力与责任,内外部评价相结合。互动仪式是分层的,某些人处于关注的中心,而有些人则处于边缘或者被排除在外。产教融合的内外部评价相结合,有助于参与主体明晰局内人和局外人,局内人则在产教融合中享有更加明确的权力与责任。内部评价是指主体对项目进行质量、效果等的评估与改进活动,其目的是提高服务质量和工作效率,以持续改进组织的各项活动,涉及的主体主要是教师、学生、高校管理者、企业相关工作人员等。外部评价主要是有关部门针对产教融合、校企合作的实施效果进行甄别判断,其目的是更加客观地反映问题,对专业学位研究生教育产教融合有维持与促进作用,其主体主要是社会组织等。明确内外部评价的主体及其相应权责义务,能够保障产教融合互动仪式的成功推进。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-04-06].http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm

[2]中华人民共和国教育部.2022年全国教育事业发展基本情况[EB/OL].(2023-03-23)[2023-04-06].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55167/mtbd/202303/t20230323_1052372.html

[3][18]中華人民共和国教育部.国务院学位委员会教育部关于印发《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》的通知[EB/OL].(2020-09-30)[2023-04-06].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_826/202009/t20200930_492590.html

[4]李超平,徐世勇.管理与组织研究常用的60个理论[M].北京:北京大学出版社,2019:193.

[5]田友谊,李婧玮.基于互动仪式链的教育惩戒:问题及治理[J].教育科学研究,2022(4):26-32.

[6][20][22]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印书馆,2018:86,159,125.

[7]YU Z,NA M.Experiential Value of Volunteer Tourism:The Perspective of Interaction Ritual Chains[J].Tourist Studies,2022,22(4):348-372.

[8]HILL T,CANNIFORD R,ECKHARDT G M.The Roar of the Crowd:How Interaction Ritual Chains Create Social Atmospheres[J].Journal of Marketing,2022,86(3):121-139.

[9]中华人民共和国中央人民政府.国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见[EB/OL].(2017-12-19)[2023-04-06].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/19/content_5248564.htm

[10]杨克瑞.产教融合:问题、政策与战略路径[J].黑龙江高教研究,2018,36(5):35-37.

[11]蔡敬民,夏琍,余国江.应用型高校的产教融合:内涵认知与机制创新[J].中国高校科技,2019(4):4-7.

[12]刘润泽,马万里,樊文强.产教融合对专业学位研究生实践能力影响的路径分析[J].中国高教研究,2021(3):89-94.

[13]李洁.专业学位研究生产教融合协同培养体系研究:以材料与化工专业为例[J].学位与研究生教育,2022(12):6-12.

[14]汪全报,卜春梅.专业学位研究生教育的产教融合:基于目标导向的特色化策略[J].学位与研究生教育,2019(3):24-29.

[15]马永红,刘润泽,于苗苗.我国产教融合培养专业学位研究生:内涵、类型及发展状况[J].学位与研究生教育,2021(7):12-18.

[16]中华人民共和国中央人民政府.关于转发《关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见》及说明的通知[EB/OL].(2018-05-04)[2023-04-06].http://www.moe.gov.cn/s78/A22/tongzhi/201805/t20180511_335692.html

[17]贺颖.产教融合背景下高校多元育人机制研究[J].教育理论与实践,2022,42(30):32-35.

[19]谢盈盈,曾全胜.技能型社会视域下职业教育产业导师队伍建设:应为、难为与可为[J].教育与职业,2023(1):105-111.

[21]刘耀东.产教融合过程中企业逻辑和学校逻辑的冲突与调适[J].国家教育行政学院学报,2019(10):45-50.

[23]童卫丰,张璐,施俊庆.利益与合力:基于利益相关者理论的产教融合及其实施路径[J].教育发展研究,2022,42(17):67-73.

[24]王晓洋.产教融合型企业与职业院校协同育人实践路径探索[J].中国职业技术教育,2022(30):82-86.

[25]周桐,刘宇,伍小兵,李同同,林涛.我国高职院校产教融合的现状、困境及创新路径[J].实验技术与管理,2022,39(9):228-234.

[26]白逸仙,王华,王珺.我国产教融合改革的现状、问题与对策:基于103个典型案例的分析[J].中国高教研究,2022(9):88-94.

[27]林忠钦,王亚光,李智,张小丽,武岳.需求引领产教协同培养卓越工程科技人才:上海交通大学的实践与探索[J].学位与研究生教育,2022(10):12-18.

(责任编辑刘第红)