浅析《三国遗事》天降母题神话

【摘要】《三国遗事》较为完整地保存了朝鲜民族神话的故事情节,其中记载的多篇神话都具有天降母题,根据降临的主体可分为“神从天降”和“物从天降”两种类型。本文基于文献文本探究这些神话中的天降母题蕴含的共同特征,具体分为垂直宇宙建构下的天地媒介和天父地母的故事模型两个方面。结合朝鲜民族历史文化的发展脉络可知,《三国遗事》神话中天降母题的形成,根植于朝鲜民族原始先民的崇天意识,以及母系氏族向父系氏族演变的历史之中。

【关键词】《三国遗事》;天降母题;朝鲜民族神话

【中图分类号】I312 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)08-0023-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.08.007

世界不同民族在“童年”时期,几乎都产生过表达对天的信仰与崇拜的神话叙事,尤其是东亚,许多民族都以天上的人或事物与地上的人或事物的结合作为民族或国家形成的开端,因此在古代文献中记载着许多带有“从天而降”故事情节的神话,朝鲜民族也不例外。民俗学者汤普森将母题定义为“一个故事中最小的、能够持续在传统中的成分”[1]。而这种“肇祖从天而降建立国家”[2]的叙事原型,即天降母题,在朝鲜民族史书《三国遗事》所载神话中多次出现。

《三国遗事》,高丽王朝僧人一然(1206—1289)以汉字撰成,记载了自古朝鲜建国至高丽王朝灭后百济的历史。相比于《三国史记》《东国通鉴》等官修史书,《三国遗事》以野史手法纪事,相对完整地保存了民族神话、传说故事等文学史料。全书共五卷,有关朝鲜民族起源、发展等方面的各类神话主要集中于第一卷和第二卷,其中有多篇神话通过对“从天而降”故事情节的讲述,生动地反映了朝鲜民族原始先民對上方世界“天”的想象与认同,由此形成的神话故事原型构成了后世文学最基础的文化内涵。

一、《三国遗事》天降母题神话分类

《三国遗事》记载的天降母题神话,根据降临的主体可大致分为“神从天降”和“物从天降”两种基本类型。

(一)神从天降

神从天降,即某个或某些人格神从天上降临到人间的故事情节。《三国遗事》中记载于古朝鲜篇的檀君 ①神话、北扶馀篇的解慕漱神话、高句丽篇的朱蒙神话、新罗始祖赫居世王篇的六村长神话,均具有此类天降母题。

檀君神话讲述了朝鲜民族祖先、古朝鲜开国君主檀君的由来,它既是古朝鲜的建国神话,也是朝鲜民族开端与发源的神话。神话故事中天神桓雄向往人间,在父亲桓因的授意下从天“降于太伯山顶神坛树下”[3]5,以天王的身份治理人间;后一熊一虎同住一穴,向桓雄祈愿化为人形,于是桓雄给了一柱灵艾和二十枚蒜,要求它们吃下并且一百日不得见阳光,熊与虎吃下后,熊遵守禁忌而变成了女人,虎没有遵守禁忌而未能成人;熊女“无与为婚,故每于坛树下咒愿有孕”[3]6,桓雄化形并与之成婚,熊女便怀孕生下了檀君,后来檀君建立了古朝鲜。

解慕漱神话、朱蒙神话共同属于高句丽建国神话,二者故事情节前后连贯,某种程度上也可看作是一篇神话。解慕漱神话讲述了天帝解慕漱“乘五龙车”[3]27从天降临于讫升骨城,立都称王建立北扶馀,后来其子解夫娄受天帝之命迁都建立东扶馀的过程。

朱蒙神话的故事叙述相对完整,情节更为丰富:东扶馀国王解夫娄死后,太子金蛙继位,金蛙在河边得到一个女子,女子自言是河伯之女柳花,受天帝解慕漱引诱,在熊神山下鸭绿边室中与其私会后被抛弃,父母因此责备她,将她贬谪于此;金蛙收留柳花,将她幽闭于室中,柳花“为日光所照,引身避之,日影又逐而照之”[3]30,因此怀孕并生下一个大卵;金蛙将卵丢弃和破坏,均不成,只能还给其母,柳花将卵包裹着放在温暖的地方,有一个年貌七岁的小孩破壳而出,因擅长射箭而取名为朱蒙;后来朱蒙受国王的儿子和大臣的排挤迫害,在母亲的劝说下逃离东扶馀,逃亡中被淹水拦住,朱蒙告诉河水“我是天帝子,河伯孙”[3]30并求助,于是河中鱼鳖排成桥帮他渡河,朱蒙成功逃到卒本州建立了高句丽。高句丽篇篇末还补充了唐代道世所撰的《法苑珠林》中对于朱蒙神话的记载,与上述故事情节略有出入:国王解夫娄的侍婢有身孕,有人占卜说这个孩子会成为国王,国王因其不是自己的后代而要杀了他,侍婢说“气从天来,故我有娠”[3]31,孩子出生后被认为不吉利而被抛弃,却神奇地存活下来,后来成了卒本扶馀(即高句丽)的国王。

六村长神话叙述了新罗国的前身辰韩六村的由来,《三国遗事》中详细列举了六个村落的名称、六个村落的始祖姓名以及始祖降临的六座山的名称,并指出“此六部之祖,似皆从天而降”[3]39。六村长神话的故事情节单一,与下文的朴赫居世神话上下承接,因此在“新罗始祖赫居世王篇”中叙述六村长神话的内容,可视为对朴赫居世神话的补充。

分析从天而降的故事情节,檀君神话降临的主体是桓雄,解慕漱神话降临的主体是解慕漱,六村长神话降临的主体是六村长,而朱蒙神话中由于始祖朱蒙的诞生过程比较特殊,其降临的主体既可以看作是与柳花私会的解慕漱,也可以看作是通过日光或气降生于母腹的朱蒙。因此上述四篇神话降临的主体都是具有人物形象的神,他们与地上的人或事物产生联系,由此成为国家建立的肇祖。

(二)物从天降

物从天降,即某个或某些物体从天上降临到人间的故事情节。《三国遗事》中记载于新罗始祖赫居世王篇的朴赫居世神话、金阏智篇的金阏智神话、驾洛国记篇的首露王神话,均具有此类天降母题。

朴赫居世神话讲述了朴赫居世诞生以及新罗国建立的过程。在古时候的辰韩有六个村子,六村的村长率子弟集会讨论,决定要寻找一个贤德的人推为君主,于是他们登上高处向南望去,发现“杨山下萝井旁异气如电光垂地,有一白马跪拜之状”[3]40,过去查看并找到一枚紫卵,白马看到人嘶鸣一声便回到天上,村民将卵剖开而从中诞生了一个男孩,因其“身生光彩,鸟兽率舞,天地振动,日月清明”[3]40而取名为朴赫居世;人们庆贺说“今天子已降,宜觅有德女君配之”[3]40,同一天在阏英井边出现一只鸡龙,鸡龙从左肋间诞下一个女孩,因此以井的名称作为女孩的名字;后来男孩和女孩分别被立为国王和王后,建立了新罗。

金阏智神话讲述了金阏智的诞生过程以及新罗金氏的由来。在新罗第四代王时期,有一天夜里瓠公走在月城西里,发现始林中有强烈的光在闪烁,有紫云从天垂到地上,云中有个发着光的金柜,挂在树枝上,树下有只白鸡在鸣叫;瓠公将此景告诉国王,国王乘车来到始林,打开柜子发现里面有个小男孩,国王根据当地对小孩的称呼给他取名阏智,因为他从金柜中出生,故以金作为姓氏,后来金阏智的第七世孙成了国王,新罗金氏便始于阏智。

首露王神话讲述了大驾洛国开国君主金首露诞生以及大驾洛国建国的过程。在国家建立之前,这个地方没有君主,百姓由九个酋长来管辖,有一天北龟旨山峰上传来呼唤声,却看不到呼唤者的身影,得到村民的回应后,那个呼唤声说:“皇天所以命我者,御是处,惟新家邦,为君后。为兹故降矣”[3]187,之后九酋长等人按照呼唤声的吩咐唱歌跳舞,没过多久一条紫绳从天垂到地上,他们在紫绳下找到一个红布包裹的金盒子,打开盒子發现有六颗黄金卵,圆圆的像太阳一样,后来盒中的六颗卵分别化作六个男孩,第一个从卵中出生的男孩取名为首露,长大后建立了大驾洛国。

分析从天而降的故事情节,朴赫居世神话降临的主体是紫卵,金阏智神话降临的主体是金柜,首露王神话中降临的主体是金盒子中的黄金卵。由此可见,此三篇神话中降临的主体,与其粗略地概括为物体,不如更准确地说是“卵”或变形的“卵”。各篇神话中的主人公即始祖,均诞生于从天而降的“卵”,降临后得到原住民的迎接,成为治理一方土地的君主。

二、《三国遗事》天降母题神话特征

王宪昭先生指出,同类母题在不同神话中常表现出相近的思维,体现了原始先民的共同心理认知。[4]天降母题作为具有深厚历史渊源的神话母题,承载着朝鲜民族原始先民朴素的思想和丰富的民族文化信息。基于《三国遗事》神话文本进行分析,可总结出这些神话中的天降母题蕴含着以下共同的文化特征:

(一)天地媒介

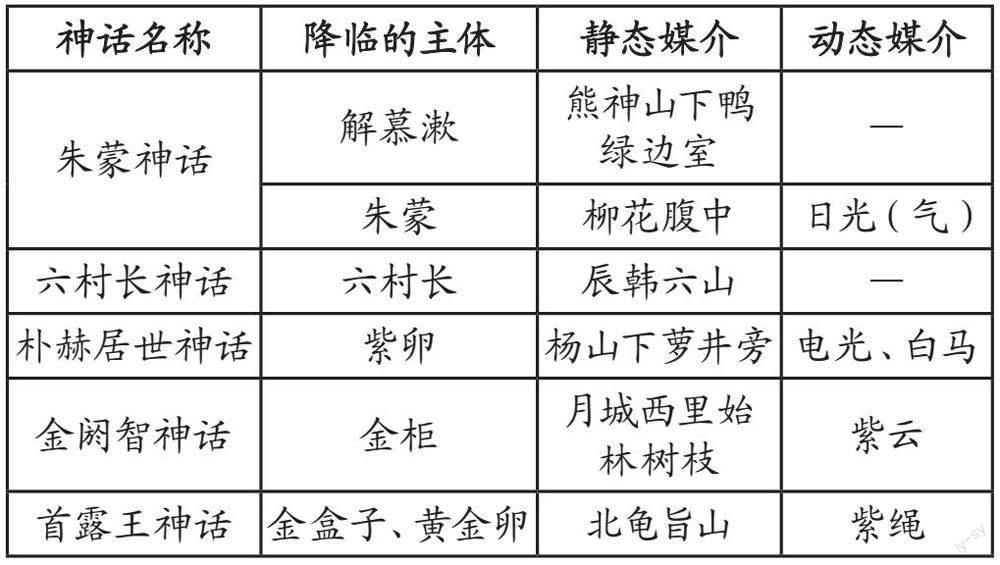

母题作为基本叙事元素,在叙事中必然具有一定的逻辑,能够符合叙事规则和故事受众的接受习惯,因此才能得到持续的传承。人或事物从天而降的实现天然地包含着一个逻辑,即天处在人间的上方,神或神异的事物原本在天上,由于某种因素降到地上,这种自上而下建构的神圣空间展现了先民想象中的垂直宇宙。朝鲜民族先民在神话中朴素地将宇宙分为位于上方的天界和位于下方的地界,基于这一世界观形成的天降母题又包含着一个内在逻辑,即天地隔绝开来,神或神异的事物从天界降到地界,需要通过存在于天与地之间的媒介来实现。在《三国遗事》天降母题神话中,天地媒介具体可分为两种:一种是降临主体所降临的地点,可称之为静态的媒介;另一种是降临过程中依凭的事物,通常表现为降临主体的“载具”,可称之为动态的媒介。将各篇神话中的静态媒介与动态媒介进行梳理,如表1所示:

由表1可知,各篇神话对于降临地点的叙述都相对明确,且几乎都与山或树有关。以山或树作为天地媒介,这与神话中“天梯”的概念类似。俄罗斯学者李福清认为古代中国人把世界的创造视为天地渐分,中国神话自然提到通过攀援天梯实现登天的情节。[5]袁珂将在中国神话中出现的“天梯”概括为两种:“一种是山;一种是树。”[6]朝鲜民族在神话中将山或树视为类似于“天梯”的事物,其深层原因在于原始思维固有的特征,人类学家列维·布留尔在《原始思维》中将这一特征总结为“互渗律”,即在原始先民眼中,事物在表象层面上的联系来自于“不加考虑的原始意识”[7]而非经验。一方面,在垂直宇宙体系中,原始人往往凭借表象上的联系,将地界的最高点作为天地的中心,这一中心常常是该地区最突出的高山,或以现实中的山为原型而想象出的高山,如在古希腊神话中的奥林匹斯山,印度神话中的须弥山等;另一方面,在包括朝鲜民族、满族等在内的东北亚民族原始信仰中,天地媒介最典型的表现之一就是宇宙树,高大的树木常被看作是擎天的支柱、世界的轴心以及连接天地的纽带,因此是神圣不可侵犯的,通过高大的树木能够向天神祈愿。在《三国遗事》所载神话中,天地中心也就是地界最高点,在产生于不同地区的神话里体现为不同的山,而檀君神话中的神坛树与金阏智神话中的始林,则对应着原始先民想象中能够沟通天地的宇宙树。

通过表格分析上述神话中的动态媒介,不难看出相比于静态媒介,原始先民对于沟通天地的“载具”的想象更为丰富生动,其中比较典型的是云、电光、日光、气等天空中存在的自然物,这也侧面反映了原始思维模式下朝鲜民族先民对气象的阐释。而绳等具有连接功能的事物,能够上天入地的神马以及由龙等奇异动物驾驭的车,则表现了原始先民将日常生活中取得的有限经验进行想象与加工,基于表象与直觉的联系形成的对于天地沟通方式的原初认识。

(二)天父地母

根据《三国遗事》的记载,不论是桓雄、解慕漱、朱蒙、六村长等人格神,还是朴赫居世、金阏智、首露等通过“卵”降临并诞生的始祖,天降者的性别均为男性。并且在檀君神话、朱蒙神话、朴赫居世神话中,从天而降的男性来到地界后,都与地界的女性神婚配,包括首露王神话,在前文概括的情节之后,书中还记载了首露王迎娶阿逾陀国公主许黄玉的故事。以上神话的这一情节均能构成“天父地母”的故事模型。

“天父”,即通过降临或降生的方式来到地界的天神。值得注意的是,在有着天神与地神婚配情节的神话中,关于婚配与始祖诞生的顺序,恰好随着降临主体类型的不同而有所区别。具有“神从天降”型天降母题的神话中,身为天神的桓雄和解慕漱分别与地界的女神熊女和柳花达成婚配,而后女神怀孕生下了始祖檀君与朱蒙,属于先婚配后有始祖诞生;具有“物从天降”型天降母题的神话中,通过“卵”降临并诞生的朴赫居世和首露王,他们诞生后作为始祖本身与女神阏英和许黄玉婚配,属于先始祖诞生后有婚配。从地理位置与历史现实的层面上看,这样的差异体现了朝鲜半岛南北方的先民对始祖的认识有所不同。建立于北方的古朝鲜与高句丽,其先民将始祖描绘成与地界女神婚配而生的天神之子,换言之,尽管诞生过程十分奇异,但始祖通过父母婚配所生,是拥有天神血缘的神奇之人;建立于南方的新罗与大驾洛国,其先民直接将始祖奉为天神,天神并非像人一样由父母所生,而是接受了建立国家的召唤或使命,从“卵”中降临人间,后因统治的需要寻找“有德女君”进行婚配。因此,从《三国遗事》神话文本中可知,居于北方的先民对于始祖由来的认识相对而言更符合现实逻辑,更贴近历史原型;居于南方的原始先民对于始祖来历的理解则更为原始,其认知中的建国始祖更具有神圣性。

关于“地母”的身份,在檀君神话、朴赫居世神话中,与天降者婚配的女神分别是熊女和鸡龙女阏英,均属于动物神;而《三国遗事》中的女神河伯之女柳花虽属于水神,但在其他文献的朱蒙神话中有将其描述为“兽”的记载②,另外,河流本身属于大地的一部分,且水神崇拜是许多傍河而居、以捕鱼为生的原始渔猎部族的信仰,故柳花也可视为动物神。作为原始时期的狩猎民族,在朝鲜民族先民的意识中维持生计的主要方式就是猎取动物,人离开了动物几乎无法存活,因此地界自然被视同动物界。因此,在朝鲜民族天降母题神话中,“天父地母”的故事模型实际上表现了以天或天神为信仰的父系氏族与以动物为信仰的母系氏族的结合。

三、《三国遗事》天降母题神话的文化根源

神话是“通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身”[8],神话表现出的文化特征,反映了本民族原始的思维方式,这些思维方式密切根植于本民族赖以生存的自然环境与社会形态的演变路径。结合朝鲜民族上古时期历史文化的发展脉络,可探知《三国遗事》天降母题神话背后的文化根源。

(一)崇天意识

根据天降母题的定义,天降母题神话中的始祖必然与“天”有密切的联系。从《三国遗事》的记载中可知,這一联系在朝鲜民族神话中具体表现为始祖有着天神或天神之子的身份,如檀君神话中“是谓桓雄天王也”[3]5、解慕漱神话中“天帝降于讫升骨城”[3]27、朱蒙神话中“我是天帝子”、朴赫居世神话中“今天子已降”、首露王神话中“皇天所以命我者”等。这表明在朝鲜民族先民的原初意识里,他们都是天神的后代,他们的始祖是“天”的象征,“天”就是民族的源流。这种对“天”的崇拜意识最初形成于原始社会时期,并在原始社会向阶级社会演进的过程中产生了一定的变化。

在古代,对“天”的崇拜是普遍存在的社会文化现象。在这一崇拜观念形成的最初阶段,人们所信仰的“天”并不是代表“上”的综合概念,而是自然意义上的天空。作为以狩猎为生的民族,朝鲜民族先民在原始社会时期就对头顶上方的天空具有崇仰之情,他们的崇天意识起初就源于对自然天空的崇拜。这种崇拜究其根本,是因无法解释自然气象而产生的恐惧心理。原始先民将天空看作和人一样具有智力的神灵,因其力量的强大而加以祭拜、敬仰。随着原始社会末期出现了社会等级的分化,社会分工的出现促使权力观念成为社会意识形态的重要组成部分,先民逐渐将“天”从自然天空的概念中分离出来,赋予“天”权力与地位的含义,由此“天”从原本自然界众多神灵中的一个,逐渐演变为至高无上的主宰神,“天”也就有了社会属性。此时朝鲜民族的信仰,出现了兼具自然神和祖先神双重神性的天神崇拜和由此衍化出的其他崇拜形式[9]。这种对自然“天”与血统“天”的双重崇拜意识烙印在民族神话当中,并通过叙事文本的记载流传至今。

当今,不论是具有原始自然崇拜性质的崇天意识,还是带有封建色彩的崇天意识,都已不再符合社会经济与文化发展的需要。尽管如此,作为历史古籍,《三国遗事》神话承载的崇天意识对社会发展的影响仍十分深远,如檀君神话中天神桓雄为了“弘益人间”而降临,与化为女性的熊结合生下始祖檀君,从中体现出敬天爱民的人道主义以及人与自然和谐共生的生态观。这些思想与朝鲜民族的崇天意识相生相成,在历史的发展过程中逐渐融入民族精神,对现代社会发展具有积极影响,成为朝鲜民族人民跨越古今的共同追求。

(二)氏族社会演变

以上神话故事中,身为“地母”的女神大多具有动物神的性质,这种将动物奉为神灵的思想是原始社会初期母系氏族社会的产物,属于原始自然崇拜的一种。同原始社会时期对自然天空的崇拜一样,这一信仰源自原始“互渗律”思维基础上形成的万物有灵观念,本质上是对于生产生活来源或者强大力量的盲目膜拜。而动物崇拜在母系氏族社会发展的后期,逐渐凝聚成图腾崇拜。图腾一词来源于印第安语“totem”,意为“它的亲属”“它的标记”。与万物有灵有所不同,“万物有灵是对一般的自然现象及动植物之盲目的崇拜,而图腾主义则是对一种或数种特定的自然现象及动植物的崇拜”[10]。由于社会生产生活的需要以及人类思维能力的进步,在此时的社会信仰中,先民认为本氏族人都源于某种特定的自然物种,常表现为与某种动物具有血缘关系。图腾崇拜的出现,一方面表明了原始氏族部落的社会体制观念逐渐形成,并移徙于先民对于自然界的想象;另一方面这种信仰的改变,体现了自然崇拜开始向祖先崇拜演变的必然趋势。因此,母系氏族的动物图腾在原始先民的信仰中渐趋人格化、具象化,形成带有动物神属性的女性形象。

由于狩猎获取资源具有不稳定性,生产生活十分依赖女性进行采集和增加人口,故直至图腾崇拜产生,母系氏族仍占主导地位。而随着农耕生产的发展,男性劳动力在社会生产生活逐渐占据优势,父系氏族逐渐兴起,原始社会逐步衰退并向阶级社会过渡。这个过程并非一蹴而就,因此在朝鲜民族历史上,存在一个半狩猎半农耕的阶段。农耕生产依赖于天,包括天气、时节、日照、星象等诸多存在于天上的因素,故天神信仰被父系氏族社会所推崇。在《三国遗事》天降母题神话中,降临的主体基本都是以统治者的身份降临地界,如桓因派遣桓雄降临人间“理之”、六村长寻找能够治理国家的君主而发现朴赫居世、首露王受皇天“御是处”之命而降临。这表明当上述神话故事形成时,朝鲜民族对“天”的信仰逐渐占据上风,成为代表社会绝对权威的神。而原本母系氏族留下的动物图腾本身就带有女性特质,在农耕文明与狩猎文明交流融合的过程中,母系氏族逐渐让位于父系氏族,原本的动物神祖先则被改造为屈尊于天神之下的地母神。由此,产生于该历史时期的神话文本,利用天降母题将天神与动物神两种信仰联系起来,不仅侧面反映了天神信仰相较于动物信仰的后来者身份,也证明了该历史时期在两种信仰都有所保留的同时确立了父系氏族的正统性。

四、结语

总之,母题作为神话叙事中具有传承性的基本要素,往往能够超越时空的局限,对民族的文化发展产生长远的影响。天降母题是《三国遗事》神话的典型母题,随着时间的推进,这一母题不断被文学作品以及民间传说所受容、吸收,尤其是朝鲜民族古典英雄小说、世情小说中的“天降型”故事,即受到了神话中天降母题的深刻影响。学者金宽雄认为这种“天降型”故事框架源自檀君神话、朱蒙神话等古代神话传说,可以说是朝鲜民族叙事文学中常用的的情节结构原型[11]。尽管天降母题神话的产生距今十分遥远,但其蕴含的文化特征与文化根源随着朝鲜民族文学发展得以保存,在如今的时代发挥着历久弥新的文化影响。

注释:

①“檀君”有两种写法,分别为“坛君”和“檀君”。文献记载中以“檀君”出现居多,仅《三国遗事》等个别文献记载为“坛君”,故本文统一写作“檀君”。二者的区别与联系参见张哲俊:《韩国坛君神话研究》,北京大学出版社2013年版。

②《东国李相国集》记载:“鱼师强力扶邹告曰:‘近有盗梁中鱼而将去者,未知何兽也?’王乃使渔师以网引之,其网破裂,更造铁网引之,始得一女坐石而出。”参见李奎报:《东国李相国集》,景仁文化社1999版,第127页。

参考文献:

[1](美)汤普森.世界民间故事分类学[M].上海:上海文艺出版社,1991:499.

[2]金宽雄,金晶银.韩国古代汉文小说史略[M].北京:北京大学出版社,2011:10.

[3](高丽)一然.三国遗事[M].长沙:岳麓书社,2009.

[4]王宪昭.满族人类起源神话母题探析[J].满语研究,2017,(01):84.

[5](俄)李福清著,马昌仪编.中国神话故事论集[M].北京:中国民间文艺出版社,1988:86.

[6]袁珂.中国古代神话[M].北京:华夏出版社,2004:33.

[7](法)列维·布留尔.原始思维[M].北京:商务印书馆,1985:69.

[8]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(卷二)[M].北京:人民出版社,1972:113.

[9]孟慧英主编.原始宗教与萨满教卷[M].北京:民族出版社,2008:5-6.

[10]翦伯赞.先秦史[M].北京:北京大学出版社,1988: 110.

[11]金宽雄.朝鲜古典小说叙述模式研究[M].延吉:延边大学出版社,1995:287.

作者简介:

彭子洲,女,汉族,山东临沂人,内蒙古民族大学文学与新闻传播学院,中国古典文献学硕士研究生,研究方向:北方民族文学文献。