古人如何拜年

林泉

据史料记载,早在南北朝时期,亲族之间便会在正月初一这一天互相祝贺。宗懔在《荆楚岁时记》中记载:“正月一日……长幼悉正衣冠,以次拜贺,进椒柏酒,饮桃汤,进屠苏酒。”意思是说,在正月初一这一天,无论是长者还是晚辈都要整理衣服和帽子,晚辈要按次序向长者进椒柏酒和屠苏酒。从这段记载中可以清楚地了解南北朝时期亲族之间拜年的规矩。

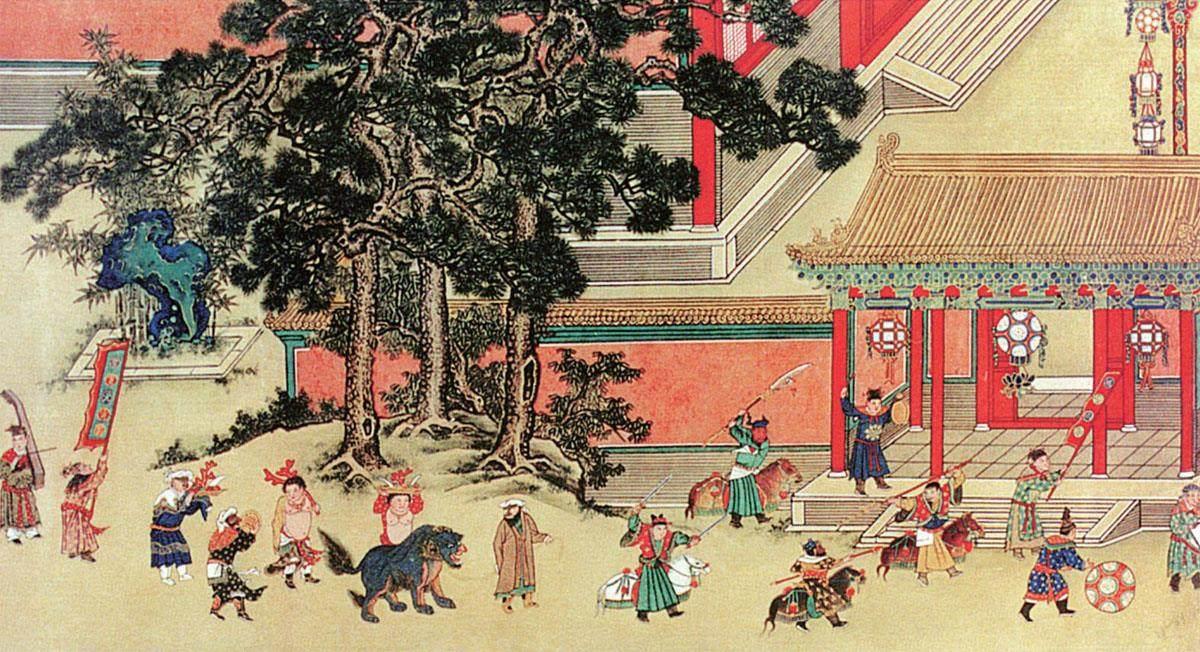

社交性质的拜年兴起于唐代,兴盛于宋代。宋代,上层士大夫就有用名帖(名刺)互相拜年的习俗。宋朝上层社会人士倘若坊邻亲朋太多,难以登门遍访,就遣仆人带名帖去拜年。各家门前会贴一红纸袋,上面写“接福”两字。名刺用梅花笺纸裁成,二寸宽,三寸长,上面写有受贺人的姓名、住址和恭贺文字。仆人拿着名刺代替主人拜年,一是士大夫交友广、关系多,若四处登门拜年,既耗时又费力;二是有些人关系一般,甚至有些芥蒂,所以就不亲自前往,免去了见面拜年的虚情和尴尬。

古人的“拜年帖”上通常都会写些什么呢?其实,古人的“拜年帖”上写的字并不多。唐贞观年间,国泰民安,唐太宗在新年时大宴群臣,用赤金压制“贺年卡”,镌刻御书“普天同庆”,作为赏赐,恭贺佳节。普通的文人墨客通常是在“拜年帖”上绘制一些象征吉祥的花卉、人物等图案,然后写上自己的姓名送给亲友,以此贺岁。一张“拜年帖”,往往就是一幅精美的书法作品。南宋张世南在《游宦纪闻》中说,他家藏有北宋秦观、黄庭坚、张耒、晁补之等人给一个名叫常立的人送的“拜年帖”。

宋代递送“拜年帖”只是流传于上层社会的一种拜年方式,直至明代,通过“拜年帖”拜年的方式才渐渐进入市井生活。明代杰出书画家、文学家文徵明在《拜年》诗中云:“不求见面惟通谒,名纸朝来满敝庐;我亦随人投数纸,世情嫌简不嫌虚。”可见当时“拜年帖”起到了联络感情和互相拜年的作用,既方便又实用。明代的“拜年帖”不仅从士大夫阶层走进普通人家,而且包装更加精美。比如有的“拜年帖”用红绫制成,上面撒赤金形成文字;有的“拜年帖”用的材料是整幅织锦,上面的吉祥话语是预先织成的。

到了清代,帖子上不但要署名,还要用印,而且有了专门盛放“拜年帖”的拜匣。它是一种用料名贵的木盒,上面雕刻花纹,甚至装饰着金银等物。匣子里除了放“拜年帖”,通常还会放一些古玩珍品、金银珠宝,有的甚至直接放银票。

大约从清代起,拜年又添了团拜的形式。清人艺兰主在《侧帽余谭》中说:“京师于岁首,例行团拜,以连年谊,以敦乡情。”大家欢聚一堂,拱手相拜,省去了到处奔走拜年的劳累。不过,在團拜之后,很多人仍要去上司处拜年。亦有志同道合的同僚登门拜年,你来我往,把盏品茗,倾心交谈,吟诗作对。

(摘自《百科知识》2021年第3期,休闲时光荐)

——士大夫的精神世界