新时代大学生“慢就业”现状及对策研究

李功华 刘欣 邱瑶

摘 要:目前大学生就业呈现出灵活性和“慢就业”趋势。近年来,新冠疫情对经济社会发展和就业市场形势造成较大冲击,越来越多的大学生放弃即时就业,成为值得关注的“慢就业族”。政府、高校针对大学生“慢就业”现象进行数据收集和调查,分析大学生“慢就业”现状、原因及社会影响,将大学生“慢就业”现象归类研究,探索导致大学生“慢就业”的主要原因,针对现状和问题,从高校、社会、家庭、学生等层面提出相应的解决对策与建议。

关键词:多元就业;慢就业;就业趋势;调研分析

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]1674-9618(2024)01-0075-06

*基金项目:本文系2021年山东省高校毕业生就业创业理论研究课题“新时代多元就业背景下大学生‘慢就业现状及对策研究”(项目编号:SK210649)、2022年山东省人力资源保障课题“疫情防控形势下促进高校毕业生更加充分更高质量就业路径研究”(项目编号:SK220529)阶段性成果。

目前,技术进步和经济发展使各行业形成精细化分工,新兴产业不断涌现,催生了新的就业岗位,为高校毕业生拓宽了就业领域,但同时也增加了他们探索职业规划和生涯发展的时间成本。近年来,随着高校毕业生人数逐年增加,相关企事业单位的用人要求不断提高,加之部分高校毕业生就业期望值偏高,能满足自己的岗位有限,于是他们在家庭生活支撑有力、就业目标不明确的情况下形成就业意愿不强的心态,进而选择“慢就业”。“慢就业”是指大学生离开正规教育后,在3-24个月的时间内没有得到一个相对稳定的工作,也没有计划深造,没有获得就业能力提升路径。当前,我国“慢就业”中消极就业的学生不仅会影响个人成长发展,出现与社会脱节、难以适应环境等问题,还会直接导致社会失业率上升。因此,研究解决“慢就业”问题是当前国家、社会、高校关注的重要议题。

一、大学生“慢就业”现状

当前,中国“慢就业”大学生群体主要呈现出毕业后既不打算就业又不打算继续深造,而是暂时选择游学、支教、待业或者创业考察等,慢慢考虑人生道路的群体性现象。有学者“对欧洲各地‘慢就业人群进行调查以探究其异质性,分析欧洲各地‘慢就业人群面临的就业障碍,寻求其跨国差异原因。”[1]还有学者“以意大利的省份为样本,构建文化资本与经济资本两个指标,深入研究了‘慢就业现象的成因。”[2]另有学者“对俄罗斯3 000余名青年进行调查,归纳‘慢就业人群的共性,探究‘慢就业现象的个体差异。”[3]国内外各类研究大学生“慢就业”现象及原因的数据表明,“慢就业”现象在国内外普遍存在。近年来,中国的“慢就业”现象在“95后”“00后”一代人群中较为常见。

(一) “慢就业”大学生数量分析

“随着每年进入社会的应届毕业生人数逐年攀升,就业压力进一步累积,给高校毕业生就业工作带来挑战。”[4]本研究通过设计发布“关于大学生慢就业现象的调查”问卷,针对山东省高校大学生展开问卷调查,总计回收有效问卷4 972份。被调查大学生中,在读4 754人,毕业已就业88人,处于“慢就业”状态130人。其中,在读学生中毕業后预计选择“慢就业”2 133人,占44.87%。研究数据显示,45.5%的被调查大学生反馈自己周围中有1-3人选择“慢就业”,仅有33.72%的被调查大学生周围全部大学生选择就业,身边有3-6人和7人以上选择“慢就业”的分别占10.06%和10.72%。可以看出当前大学生就业缓慢的现象较为显著。

(二) 大学生就业认知分析

本研究所调查大学生中,一半以上学生能接受最长1-6个月的最长找工作时间,31.02%的大学生能接受1个月以内的最长找工作时间。如表1所示。

当前就业形势严峻复杂,高校毕业生规模持续增加,就业的结构性矛盾等因素对大学生就业和时限认知产生了较大影响。根据调查,在被调查大学生中,86.51%的选择从事本专业或与本专业相关的工作,13.49%的选择从事与本专业不相关的工作,55.82%的为当前严峻的就业形势而感到迷茫。

(三) 大学生“慢就业”态度分析

被调查大学生对于“慢就业”的认识态度各异。22.35%的被调查大学生认为“慢就业”会导致自己拖着不找工作,容易造成“啃老”现象;35.73%的认为“慢就业”是一种暂时逃避社会的行为;29.74%的认为不及时就业可以有更多机会与时间深入观察就业环境,更好地明确个人定位;11.42%的认为“慢就业”可以很好地夯实专业基础,找到更好的就业方向。后面两种观点可视为对“慢就业”的正面评价,约占41.16%。从大学生对“慢就业”的观点态度来看,负面评价所占比例多于正面。

(四) 大学生“慢就业”方向分析

通过对大学生就业方向调查发现,报考公务员或其他资格考试、创业、游学、支教、在家里陪父母等都属于“慢就业”现象,直接找工作和继续深造则可归为“非慢就业”现象。

所统计就业方向中,选择直接找工作的被调查大学生为30.07%,占比最多。选择继续深造的占25.88%;准备公考或其他资格证书考试的占17.49%,其较为稳定的工作性质和良好的发展前景备受大学生青睐。

二、“慢就业”大学生调研分析

(一) “慢就业”大学生类型

本研究将“慢就业”大学生分为“等待型”“优越型”“追梦型”“歇业型”四种类型。其中“等待型”大学生选择边做直播、代购等自由职业边考虑就业方向;“优越型”大学生具有优越的家庭条件不着急就业,在游学、实践中观望或寻找就业目标;“追梦型”大学生选择背起行囊走出家门,在旅游闯荡中追求个人理想的就业发展;“歇业型”大学生毕业后完全脱产备考公务员、事业单位等。

统计表明,“追梦型”(36.92%)和“等待型”(26.92%),是“慢就业”大学生的主要类型。“歇业型”和“优越型”则各占22.31%和13.85%。调查显示,“慢就业”现象并不是每一个“慢就业”大学生的主动选择,也有迫于无奈的情况。无论是何种形式的“慢就业”,都是大学生基于不同动机的选择,在这些选择中有的学生是为了更好的生活,有的则是沉浸在眼前的状态之中,而忽视了未来规划。

(二) “慢就业”大学生考虑因素

调查显示,“慢就业”大学生最看重的职业选择要素是所从事职业的薪资(65.38%)、工作环境(49.23%)以及个人兴趣(48.46%)。职业的社会贡献(23.08%)和个人施展才华(26.92%)不是重要考虑因素。可以看出“慢就业”大学生更注重个人的当下生存与长远生活,部分学生在服务社会的意识和精神方面有所欠缺。如图1所示。

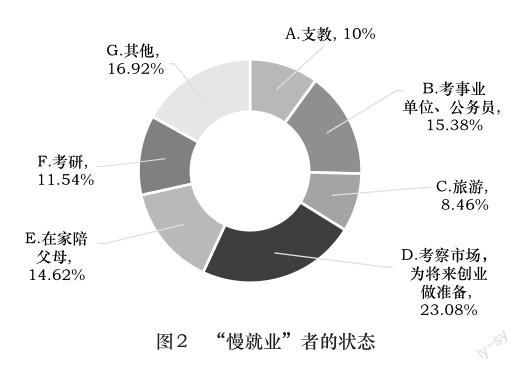

(三) “慢就业”大学生现状选择

“慢就业”大学生的选择主要包括支教、考公和事业单位、旅游、考察市场为将来创业做准备、在家陪父母、考研等。其中,考察市场为将来创业做准备(23.08%)、考公和事业单位(15.38%)是大部分“慢就业”大学生的首要选择。如图2所示。

(四) “慢就业”大学生家长态度

调查发现,仅有19.23%被调查大学生的父母明确反对“慢就业”,而47.69%的父母支持学生“慢就业”,33.08%的家长表示无所谓,这一数据与当前全社会大学生“慢就业”趋势相呼应,表明大学生的就业选择在较大程度上会受到家庭的影响。部分父母忽视了学生自身的职业意向,根据自己的工作条件为孩子做决定。受传统就业观念的影响,部分大学生认为只有在党政机关、国有企业和事业单位就业才是最好的选择,对私企、民企等就业单位并不认同。此外,部分大学生父母借助自身社会关系帮助子女就业,干涉子女自主择业,虽使大学生有了更多就业选择资源,但同时也导致大学生缺乏对就业的正确认知,在一定程度上助長了“慢就业”现象形成。

三、“慢就业”现象的成因及影响

“慢就业”现象的产生有家庭、社会、学生等多方面原因。“大学生就业观是随着社会经济发展而不断变化的,因此,大学生就业观的更新与‘慢就业的出现密不可分。”[5]“新时期高校毕业生在就业观念、能力、服务和环境等方面与就业市场的供给和需求存在一定矛盾冲突”,[6]“‘慢就业这一现象是在物质生活日益丰富发展的背景下产生的”,[7]“高学历不就业不仅是对教育资源的浪费,任其发展还会对社会风气、青少年成才,甚至国家经济发展产生不良影响,是政府、高校、社会和家庭不可忽视的现象和难题。”[8]就其心理机制而言,“慢就业”现象可视为特殊群体形成的一种常见的心理过程。本研究基于对大学生“慢就业”的成因分析,归纳“慢就业”的影响因素,可以助力学生、家庭、学校、社会等方面寻找到规律和解决方法。

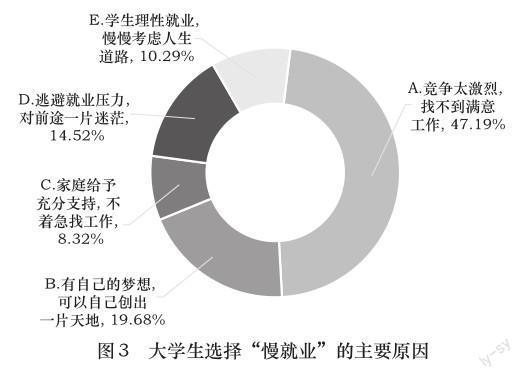

(一) 大学生“慢就业”成因分析

选择“慢就业”的大学生表示,个人选择的主要原因包括:就业竞争激烈、有自己创业的想法、家庭原因、对自己的未来没有规划、慢慢地考虑人生道路等。其中,排在首位的是“就业竞争激烈”,这体现出大学生对于就业市场的激烈竞争感到较大压力,如图3所示。研究显示,从“95后”到“00后”,新时代大学生择业标准更为理智务实也更趋于保守,大学生整体对收入的关注和期望较高,在就业单位的选择上更倾向于党政机关、事业单位、国有企业等单位,也更倾向于选择大城市就业。

1.个人因素

调查显示,部分大学生在校期间忽视了创新意识与综合实践能力的培养,在实习实践等方面投入的时间精力不足,导致就业准备与就业市场情况和市场需求不匹配。同时,大学生对自身性格、心理特点、职业能力素养的认知不明确,对自身就业定位较为模糊、对未来职业生涯规划没有清晰的目标,从而对就业产生焦虑、畏惧的心态。许多本科生认为本科学历难以就业,因此考研学生和考研“二战”学生数量逐年上升,这成了大学生“慢就业”的主要选择之一,并形成了一定趋势。

2.家庭因素

由于国家经济水平与教育水平的高速发展,越来越多的大学生家庭经济条件有了较大改善,家长的受教育程度较高,对于子女教育有了更大的经济投入与关注。家长从学业发展、职业发展等方面给予孩子充分的资金支持,旨在使其获得更好的发展。因此,当学生做出游学、调研就业市场后再创业、二次考研等选择时,许多家长较为支持,甚至部分学生选择考研“二战”本身就是父母的意愿。不少家庭对大学生“慢就业”选择包容,也反映了家长对国家就业政策了解不够充分、对就业形势的研判不够全面等问题。

3.高校因素

当前,高校对于大学生创新创业意识与实践能力的培养机制不够完善,对大学生的职业生涯规划尚未形成较为与时俱进的系统教育培养体系。部分大学生经过大学的学习,依然难以适应不断变化的就业市场需求,具体体现为高校对大学生正确就业观的培养力度还需要进一步加大,大学生的就业能力、就业意识、就业素质等方面还有待提升。此外,高校对于大学生“慢就业”群体的政策引导和就业指导工作还存在不足,未能大力促进学生及家长对就业市场和就业信息的充分了解,未能深入在学生入学、学年中、毕业前各阶段,向学生全面解读“慢就业”的弊端。

4.社会因素

随着社会生产力不断发展,社会就业岗位对于专业人才需求逐渐增加,受市场经济等因素影响,就业岗位供求未达到平衡,很多大学生因地域、经济、专业等不匹配而无法获得合适的就业机会。除人岗匹配不充分以外,还有日新月异的经济发展带来传统行业的式微和新兴行业的兴起。但由于对不同行业发展前景的认知程度不高,越来越多大学生受限于传统思维,集中选择传统就业行业和岗位,对于发展前景较好的新兴行业认可度较低,导致某些领域的单位竞争激烈,而部分行业的单位无人问津。

(二) 大学生“慢就业”影响因素分析

调研中,所有被调查者对于影响大学生选择“慢就业”的各因素进行打分(影响程度由低到高为1-5分),影响值分布在3.13-3.5之间。个人因素的影响值为3.36,该因素主要包括大学生对就业信息了解不及时、对职业规划不明确、对就业形势判断不准、因游学不急于就业等。家庭因素的影响值为3.13,主要源于家长不催促落实就业,43.76%的被调查大学生认为该因素对大学生选择“慢就业”的影响值为3,这说明家庭因素对大学生“慢就业”的影响不可忽视。

社会因素的影响值为3.50,主要是就业形势严峻,竞争激烈以及国家就业政策和企事业单位的要求变化,超过25%的被调查大学生认为新冠疫情的影响值为5。这说明相对于其他因素,疫情导致的就业环境恶化对大学生选择“慢就业”的影响程度更大。高校因素的影响值为3.44,主要源于高校对大学生的职业生涯规划尚未形成较为系统的教育培养体系,大学生还没有形成较为成熟的就业观念。

调查结果显示,这四类因素对大学生选择“慢就业”形成了相似程度的影响。由此可以清楚地看出,促成大学生“慢就业”的现象是受到国家、社会、学校、家庭、大学生自身等多方面因素综合作用的影响而形成的,“慢就业”现象的形成与经济发展形势和各类不确定因素的影响有着密切关联。

(三) 大学生“慢就业”负面影响分析

关于“慢就业”消极意义的调查数据显示,大学生“慢就业”造成的负面影响较大。从个人层面看,“慢就业”在一定程度上导致大学生就业压力加剧,个人的经济负担和精神压力增加,对就业产生消极看法,形成不积极的就业观。在社会层面,大学生“慢就业”现象造成了就业市场岗位人才缺失,就业岗位人岗不匹配,高新技术发展缓慢,市场活力不足等问题。在家庭层面,部分“慢就业”大学生家庭在一定程度上生成了家庭内部矛盾,累积了家庭经济压力,降低了家庭生活的幸福感、获得感。本研究对大学生选择“慢就业”后的“个人优势”“积极意义”“个人劣势”“消极影响”等影响程度进行了分析,结果表明,各因素的影响程度差异较小,说明“慢就业”对个人及社会的消极影响普遍存在。因此,“慢就业”造成的多层面负面影响较大,降低其消极影响应作为当下的重要任务。

四、解决大学生“慢就业”问题策略

(一) 完善高校就业育人体系,推动数字化就业工作升级

高校应当通过各类数字化平台和信息化手段面向中学开展高考报考专业就业发展和职业前景教育,前置职业教育环节,为学生进入大学培养完善的就业观和职涯发展规划能力奠定良好的生源基础。学生进入大学阶段后,高校应进一步优化学生职业生涯规划和就业指导教育模式。一是要提高职业指导师资队伍素养能力,吸引具有教育学、心理学和社会学等专业背景和行业就业经验丰富的教师加入就业指导团队,开设相关的职业指导课程,培养专业化就业指导人才,提供精准化全程化的就业指导服务。二是高校应通过大数据技术、信息化手段开展广泛的就业指导需求调研,结合学校的人才培养质量和育人目标开展职业生涯咨询和信息精准推送,在促进学生发现自身的专业优势和兴趣特长的同时,针对大学生在不同阶段的不同特点,引导学生树立正确的就业观念,进一步完善育人质量监控机制,进一步完善就业质量评价体系。三是要在整合校内外创新创业资源的基础上,深化产教研协同育人,开发校内外创新创业育人基地,引导学生积极投身新就业形态,勇于创新创业,实现学校就业指导体系、人才培养体系与产业链、创新链一体化衔接,进一步提升高校人才培养的目标达成度、职业匹配度、社会满意度,实现毕业生充分高质量就业。

(二) 拓展搭建多元就业渠道,优化毕业生就业保障体系

加大就业优先政策实施力度,在各层面构建多种就业渠道,推进就业岗位供给侧改革升级,是解决“慢就业”问题的关键环节。政府应在推动基层就业进程中适度扩大计划规模,为更多高校毕业生提供基层锻炼、实现抱负的机会。一方面,构建联动机制,为用人单位和高校的深入合作牵线搭桥,推动各大招聘类平台充分发挥专业优势,广泛汇聚市场化社会化就业资源,借助科技手段为高校毕业生提供市场动态、岗位与人才需求等就业信息的精准推送、智慧推送。另一方面,毕业生就业渠道的拓宽和保障升级应从全方位积极拓展政策性岗位、市场化岗位等方面入手,千方百计拓宽就业渠道,扩大就业总量,让岗位信息流动起来,提高毕业生与招聘方之间的匹配機会和匹配效率,进而完善毕业生就业保障升级。“稳就业”“保居民就业”是“六稳”“六保”工作之首,政府部门应该在财政、税收、社保等方面,加大对经营困难企业的指导扶持力度,保障其岗位供给能力,要协同强化财政、税收、人社、金融等部门职能优势发挥,以税费优惠组合拳等方式扶持中小微企业发展,同时优化大学生创新创业环境,激发创新活力。随着新经济形态、新职业的发展和灵活就业、自由职业等就业形式的蓬勃发展,有关部门应进一步推进就业保障机制升级,健全相应政策制度,维护好社会平台、用人单位、从业高校毕业生等群体的合法权益和切身利益。

(三) 家校协同更新就业观念,顺应新型大学生就业导向

为实现大学生充分高质量就业目标,高校、政府与家庭等主体应协同合作,响应政府有关政策,深入研究新时代新型就业生态系统,鼓励家长与学生共同深入了解线上信息平台与线下产教融合实习实践资讯,引导学生拓宽行业理解和实习实践领域,转变重理论轻实践的传统育人思路,促进学生在数字经济时代借助数字化平台充分利用自身优势,灵活选择更适合自己的就业形式,充分利用校园内外产教融合实习实训基地学习专业技能、积累项目经验,锻炼个人综合素养,提高大学生面向就业市场的核心竞争力,转变就业观念,顺应新型零适应期、零距离就业导向。家庭职业教育对于大学生就业观影响至关重要。家校应结合自身从业经验和国家政策、高校导向来引领学生树立艰苦奋斗观念和积极求职心态,培养大学生社会责任感与抗挫折能力。家校应在中学阶段前置学生职业生涯规划指导,引导学生从小形成正确的自我认知、精准的自身定位,从而促进高校、政府、家庭多方协同推动引导毕业生就业观念转变。

(四) 优化社会人力资源分配,完善新时代人才选用机制

主流媒体要充分发挥全媒体时代网络舆论的作用,营造良好的就业环境,宣传用人单位的规范化人才聘用理念和正确的用人导向,杜绝招聘潜规则,坚持公平公正的原则,在全社会创造公平的就业环境,吸引大学生积极就业。全社会凝聚共识鼓励用人单位以解决核心岗位人才紧缺问题为目标,建立有预见性、可持续发展的人力资源管理体系,使人才资源战略规划贯穿员工招聘、就职、离职、退休全流程。构建线上线下多渠道平台,为大学生传递友好积极的信号,主动及时了解大学生诉求,建立沟通反馈机制,破除其入职障碍;制定合适的人才储备策略,储备匹配的人力资源,留住专业人才,减少具有时限性的短期招聘,避免更多失业再就业现象出现;完善薪酬激励与绩效考核方式,并针对大学生的反馈意见进行优化,提升员工素质和企业归属感,降低职工流动性和离职率。

综上所述,在新时代多样化就业背景下,大学生“慢就业”已成为一种日渐普遍的现象,这一现象受大学生自身和外部诸多因素的影响。要消除这种现象,社会各职能部门就要持续协同联动,多方参与,共同合作,让大学毕业生摒弃传统的就业观念,培养大学生的创新意识与实践能力,提升就业能力与就业素质,形成正确的就业理念。政府要推动高校、社会、家庭、学生四个层面相互作用,积极改善各种就业影响因素,充分做好就业准备工作,努力实现大学生充分高质量就业。

参考文献:

[1]Marie-LuiseAssmann and Sven Broschinski. Mapping Young NEETs Across Europe:Exploring the Institutional Configurations Promoting Youth Disengagement from Education and Employment[J].Journal of Applied Youth Studies,2021:1-23.

[2]Ripamonti Enrico and Barberis Stefano.The association of economic and cultural capital with the NEET rate:differential geographical and temporal patterns[J]. Journal for Labour Market Research, 2021,55,(1):95-117.

[3]Anna Zudina.What Makes Youth Become NEET?The Evidence from Russian LFS[J]. Social Science Electronic Publishing,2017:636-649.

[4]時筱淞.刍议高校毕业生“慢就业”现象、成因与对策[J].中国大学生就业,2021,(19):46-51.

[5]杨茜婷.大学生“慢就业”中的问题调查研究[D].南充:西华师范大学硕士学位论文,2018.

[6]朱锐,黄磊,杨冀宁.供需关系视角下典型能源类高校基层就业工作体系建构[J].中国大学生就业,2021,(20): 59-64.

[7]王雅芳,陈运普.当代大学生“慢就业”指导对策研究[J].经济研究导刊,2021,(18):135-137.

[8]陈家姝.对高学历不就业群体帮扶方案的构思设计[J].教育信息化论坛,2021,(06):107-108.

(责任编辑:神彦飞)