基于“教—学—评”一体化的口语交际学评单的设计与使用

浙江宁波市奉化区溪口镇中心小学(315501) 李秀蕾

小学语文口语交际课堂上的“教—学—评”一体化,就是指教授、学习和评价的目标是一体的,都要聚焦到学生的口语交际能力上;教授、学习和评价的过程是一致的,都要贯穿口语交际教学过程。教师在这样的一体化意识下所设计和使用的学评单,是以促进学生学习为基点而设计的评价任务,它能较好地将三者的目标与过程都整合起来,从而体现语文课程评价的过程性和整体性。

一、学评单的设计:目标、维度与表述

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“语文新课标”)认为,对语文课程评价,应“根据不同年龄学生的学习特点和不同学段的学习目标,选用恰当的评价方式,抓住关键,突出重点……”因此,口语交际学评单的设计,教师应先明确该次口语交际教学的目标,即学生需要学习和掌握的口语交际能力,然后结合教材和学情有所选择地确定评价维度,最后再斟酌评价内容的表述。

(一)明确学习目标,评价有侧重

口语交际的学习目标,自然是提升学生的口语交际能力。华中师范大学的姚林群教授将小学生口语交际能力界定为“个人在一定时间、地点通过丰富的口头语言及非语言交流思想、传递信息,达成特定交往目的的个性心理特征。”显然,小学生的口语交际能力就是实现口语交际“言有所为”,即明白为什么交际,并为达成这个目的而采取策略展开交际。因此,口语交际学评单的学习目标,是要依据口语交际的功能来确定的。

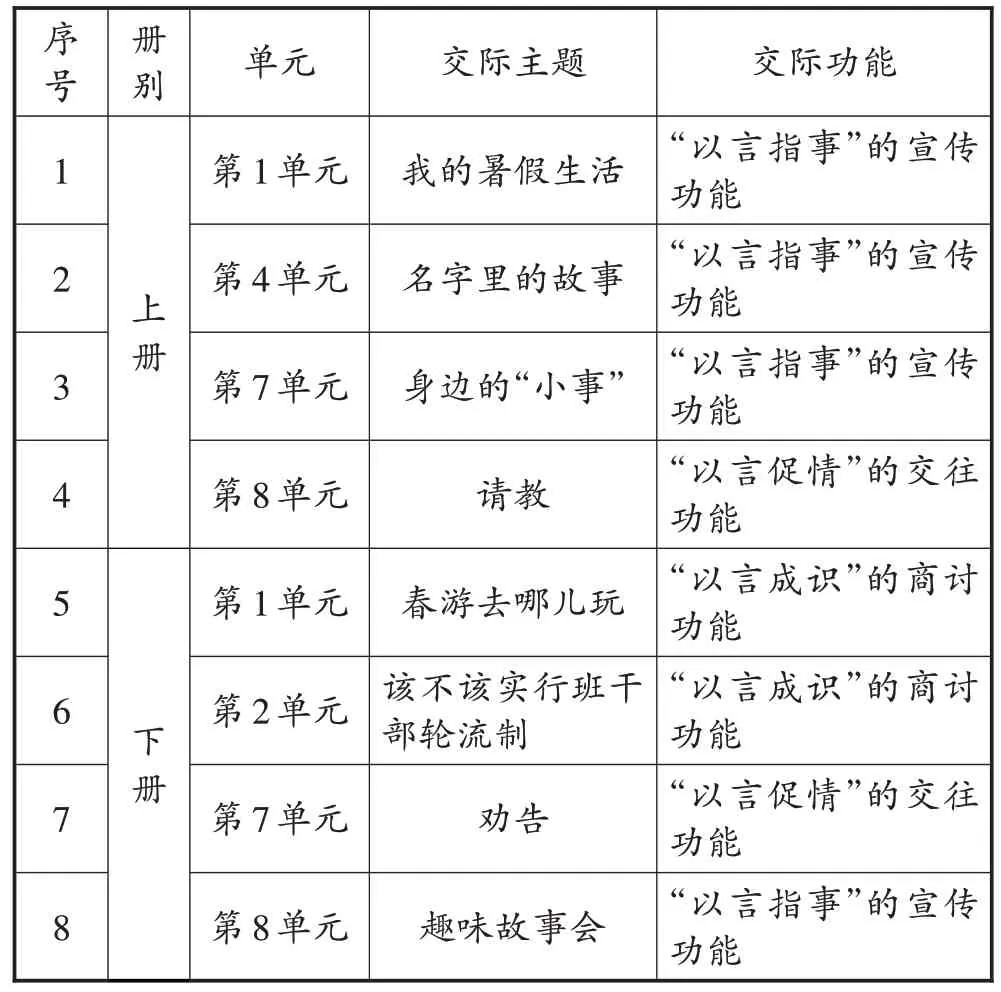

在统编语文教材47 次口语交际中,口语交际的功能主要分为以下三类:“以言促情”的交往功能,“以言指事”的宣传功能和“以言成识”的商讨功能。以统编语文教材三年级上下两册中的口语交际教学内容为例(见表1),因其功能类别不同,学评单的评价重点自然也就不同。

表1 统编语文教材三年级基于“功能类别”的口语交际内容梳理表

(二)梳理能力维度,评价有选择

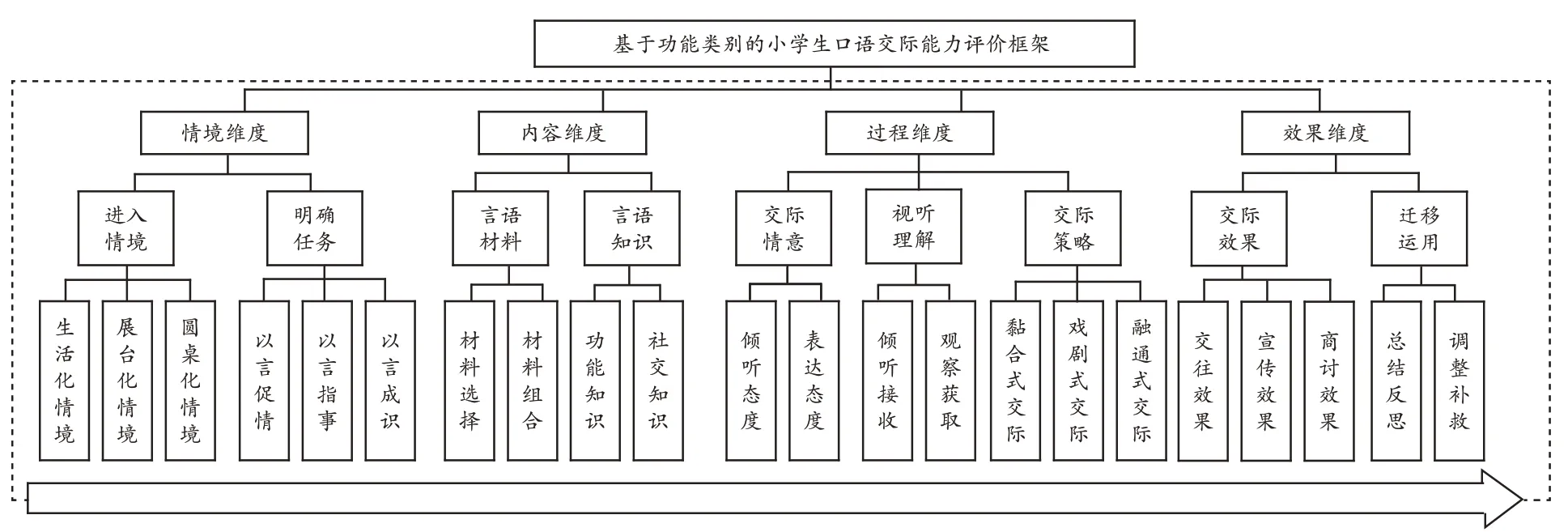

教师明确了评价目标,厘清了该次口语交际的交际功能之后,还需要梳理评价维度,也就是交际过程的分项能力。尤其是对小学生口语交际能力的评价,教师应在真实的情境中,运用评价标准对学生完成交际任务的过程表现及效果表现做出判断。因此,口语交际学评单要指向情境、内容、过程和效果四个维度,统摄整个口语交际学习过程,并以功能核心为依归有所侧重(见图1)。

图1 基于功能类别的小学生口语交际能力评价框架

“情境维度”强调学生在不同时间、地点和情形下能够恰当解读领会交际的任务,主要包括两个方面:一是“进入情境”,口语交际教学中学生会接触到日常的、熟悉的“生活化情境”、强调主讲意识的“展台化情境”和讨论公共问题时的“圆桌化情境”;二是“明确任务”,具体指“以言促情”“以言指事”及“以言成识”这三种。

“内容维度”是指学生进行口语交际所需要的言语要素总和,主要包括两个方面:一是“言语材料”,指学生在进行口语交际时所使用的语言和非言语素材,学生需要依据任务进行“材料选择”和“材料组合”;二是“言语知识”,指学生进行口语交际时所具备的“功能知识”和“社交知识”。

“过程维度”是指学生在口语交际过程获取信息、表达观点和情感的言语行为、心理行为的总和,主要包括三个方面:一是“交际情意”,指交际过程中的“倾听态度”和“表达态度”等;二是“视听理解”,指通过“倾听接收”和“观察获取”,提炼出言语信息和非言语信息,并进行加工和思考;三是“交际策略”,指交际过程中依据不同的交际目的所运用的不同交际策略,一般交往类口语交际主要使用“黏合式交际”,宣传类口语交际主要使用“戏剧式交际”,商讨类口语交际主要使用“融通式交际”。

“效果维度”是指学生开展口语交际之后,所取得的交际效果,包括针对该次口语交际的“交际效果”(指“交往效果”“宣传效果”和“商讨效果”)和学生通过该次口语交际所获得的口语交际能力提升效果,即“迁移运用”。

上述的22 项子能力,又因学生在交际过程中的表现程度有差异,分成了三个类群,在学评单的设计中,教师需要有所选择。

第一类,隐性能力,也就是在学生口语交际过程中不易被观察但却始终发挥作用的能力,包括情境维度的“进入情境”能力,过程维度的“视听理解”能力和效果维度的“迁移运用”能力。在设计口语交际教学的学评单时,这一类能力不一定要体现出来。

第二类,显性的普适能力,是指适用于不同功能类别的口语交际的能力,包括内容维度的“言语材料”能力、“言语知识”能力和过程维度的“交际情意”能力。

第三类,显性的专项能力,是指具有明显功能类别倾向的能力,包括情境维度的“明确任务”能力,过程维度的“交际策略”能力和效果维度的“交际效果”能力。这也是在设计口语交际教学的学评单时,重点要体现的能力维度。

下面以统编语文教材一年级上册口语交际《小兔运南瓜》为例进行说明。本单元的口语交际借助一个有趣又充满想象的故事《小兔运南瓜》,鼓励学生大胆想象“小兔可以用哪些方法把南瓜运回家”,同时大胆说出自己的想法:“你喜欢哪种方法?为什么?”《小兔运南瓜》是统编语文教材中编排的第三次宣传类的口语交际。在之前的宣传类口语交际学习过程中,学生已经学习了“大声说”,这次的“大胆说”就是要学生在“大声说”的基础上,能够做到“主动说”。因此,“大胆说”是本次口语交际的学习目标,具体表现为能够“主动说”和“大声说”,这也是本次口语交际评价的内容。

基于小学生口语交际能力的评价框架,结合本次宣传类口语交际的教学目标和教学内容,明确学评单的评价维度。

①情境维度(明确任务):能领会本次口语交际“说想法”的宣传任务;

②内容维度(言语材料):能根据图片情境,想象并说出小兔运南瓜的方法;

③过程维度(交际情意):愿意并主动说出自己的想法;

(交际策略):能大声地说出自己的想法;

④效果维度(迁移运用):能根据同伴间的交际,及时总结反思、调整补救;

(交际效果):能大胆地说出自己的想法。

(三)注重内容表述,评价有导向

语文新课标中明确提出,“教师应树立‘教—学—评’一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学生的积极性。”学评单的评价语言,要体现三个要求:一是准确性,表述要能准确地反映口语交际教授和学习的目标,尤其到第三学段,还可以多用一些数据、星级等量化方式来表述能力的程度、层级;二是积极性,表述要尊重学生的学习心理,以“学”为先,凸显学习目标和交际表现,以“我”为先,倡导积极心理,提醒“我”能,“我”可以;三是层级性,表述要能够反映评价标准的不同层级,依据学生的能力,第一学段、第二学段都可以用“做到”“没做到”的二分法来确定层级,简单易操作,第三学段可以适当选用“较好做到”“基本做到”“没有做到”的三分法来确定层级,这样有一定的浮动空间,能对学生进行个性化评价。

评价当然是客观的,但对小学生的评价表述可以稍微多一些主观成分。同样以《小兔运南瓜》为例。因为使用这份学评单的是一年级第一学期的学生,他们虽然活泼好学,但识字量少、理解力低,评价能力也相对较弱,所以学评单就可以不分层,也不用长句表述,而是用比较直观、简明的图文结合方式来表述评价内容(见图2)。看到这样可视化、可操作的学评单,学生自然就明白应该怎么做,并能对照这一学评单反观自己做得如何。

图2 《小兔运南瓜》学评单

像这样,学评单从整体功能类别考虑到教学内容的聚焦,从目标、维度和表述进行综合考量,最终完成设计。

二、学评单的类型:完备型、不完备型、生成型

学评单的设计由教师在备课阶段完成,是教学设计的一部分。但在课堂教学中,学评单却不一定由教师提出,且呈现的状态也各有不同。根据学评单的呈现状态,可以分为完备型、不完备型和生成型。

(一)完备型学评单,教师主导

完备型学评单在呈现时就已经是一份指标明确、量规清晰的完整的学评单。课堂教学时,完备型学评单一般由教师主导提出,或在口语交际开始前,或在第一轮口语交际结束后呈现。教师依据这份学评单,可以直接指导或评价学生的口语交际活动。

(二)不完备型学评单,师生合作

不完备型学评单,就是呈现时是部分指标或量规不完整的学评单。课堂教学时,由教师主导提出一个评价框架或是评价提示,在师生合作下,“交际—评价—交际”交互进行,直至完成评价和学习。

(三)生成型学评单,生生联动

生成型学评单,就是将教师课前预设的评价指标、评价量规后置,由学生主导提出评价指标及量规,在教师引导下交互推进“交际—评价—交际”的过程,实现“教—学—评”一体化。

三、生成型学评单的使用:转化、优化、内化

(一)任务转化评价,导“学”为“评”

学评单虽然是教师提前预设的,但教师在具体使用时,可以鼓励学生根据任务提出评价的标准。口语交际需要学生具备对情境、话题和任务的认知,因此在进入交际情境后,教师可以引导学生将问题情境和交际任务转化为评价的指标及标准。

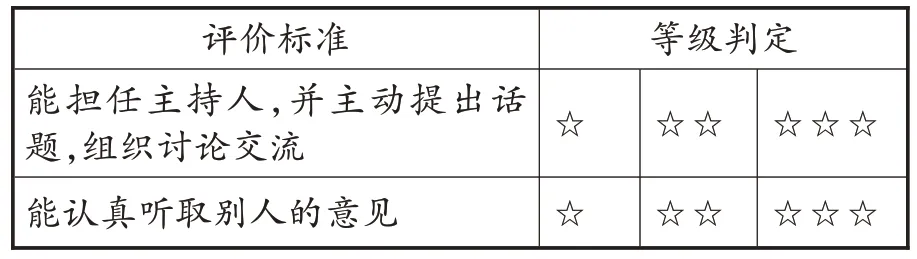

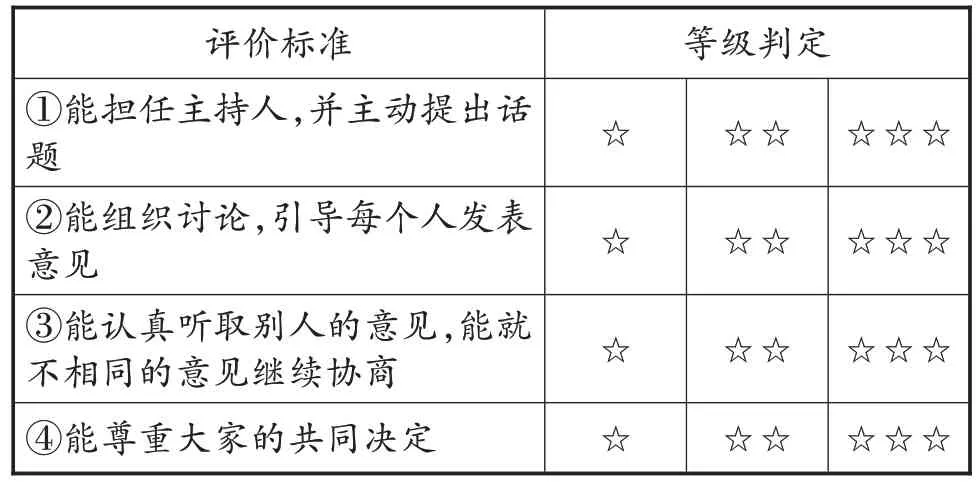

例如,统编语文教材五年级下册的口语交际《怎么表演课本剧》,是一次商讨类的口语交际。与以往的商讨类口语交际不同的是,交际内容明确提出了主持人的身份,这也是本次教学中学生需要重点学习、锻炼的一种口语交际能力。当学生知晓要“分小组讨论怎么表演课本剧”“轮流做主持人”时,他们还没有进行交际,尚未遇到真实的问题,所以他们对本次交际任务的理解基本都是凭借生活中对主持人的认知而形成的,这样的初级认知自然只能转化成这样的两条标准(见表2):

表2 《怎么表演课本剧》学评单(初级)

但从另外一个角度来看,好的评价标准就应该基于学生的最近发展区来设计。因此,这两条标准对基本上没有承担过主持人身份、缺乏独立组织讨论经验的学生来说,正是最合适的。

(二)评价优化实践,导“评”促“学”

口语交际学评单的评价标准,非常关注学生的表现。因此,当口语交际持续进行时,学生会遇到新的问题,也会产生新的表现。此时,教师就应该顺势引导学生提出或是调整评价标准,在完成评价进阶的同时,优化口语交际实践。

如《怎么表演课本剧》,教材提出三个讨论话题:选课文、分角色、怎么演。由此,教师就可以组织至少三次讨论活动。根据教学需要,教师还可以增设话题:选道具、定服装……也就是说,教师可以根据分组确定话题,以此为每个学生创造做主持人的机会。同时,在这样一轮又一轮的讨论、一次又一次的实践中,学生会不断发现问题:讨论时,一个学生讲完,下一个学生自动发表意见,主持人需要引导吗?当大家意见不一致时,主持人需要怎么做?怎么说?讨论出的结果,要怎么办?……根据这些问题,教师相机引导学生补充评价标准,并最终形成一份相对完备的评价标准(见表3),并根据这份相对完备的评价标准,促进口语交际的进一步实践。

表3 《怎么表演课本剧》学评单(终极)

(三)诊断内化能力,导“评”互“学”

在“教—学—评”一体化的理念下,评价标准具有统领意义,学生的学习实践、教师的教授活动与评价标准多向互动,真正促进学生的深度学习。无论是在口语交际中还是活动结束后,教师都要“注意观察小组成员的分工方式、讨论程序和对不同意见的处理,关注学生在发言和倾听发言时的规则意识和交际修养”(语文新课标语),并时常提醒学生结合评价进行自我检视、反思学习。

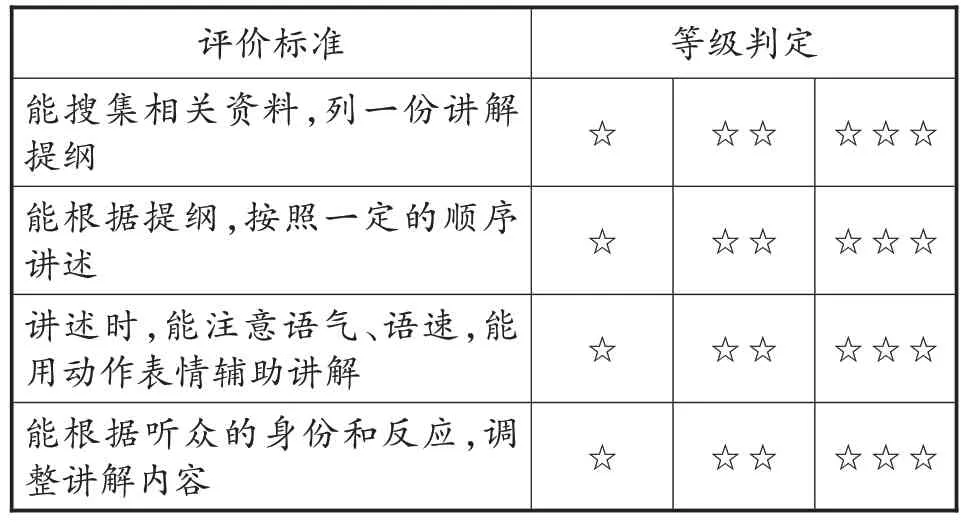

在进行统编语文教材五年级下册口语交际《我是小小讲解员》的教学时,教学难点是第二条交际要求:“根据听众的反应,对讲解的内容作调整。”因为观众不同,产生的反应自然就不同,需要调整的讲解内容就会不一样。当然,要真正掌握这种临场应变的能力,学生需要进行大量的讲解实践和材料积累,这在一节课中要完成是不可能的。但教师可以创造条件,让学生进行尝试,具有初步的经验。因此,在完成学评单的转化、优化之后(见表4),教师可以预设一位听众(学生或者其他教师)对讲解员讲解的内容进行提问,也可以提前告知“讲解员”听众的年龄、身份(如不怎么识字的一年级新生),让其他学生观察,并依据学评单的评价标准“能根据听众的反映,对讲解的内容作调整或进一步讲解”对“讲解员”进行评价。

表4 《我是小小小讲解员》学评单

转化、优化和内化这三种方式在整个口语交际教学过程中使用,教师要始终发挥引导作用,引导学生提取、完善评价内容,并展开评价。教师不仅要引导学生互相评价,还要对评价的过程和结果进行再评价,提出指导意见,引导学生内化评价标准、把握评价尺度,在评价中学会评价。

总之,口语交际学评单的设计应该是系统的、有针对性的,它的使用应该是全程的、渐进式的。对教师来说,学评单既用来教授,也用来评价;对学生而言,学评单既是学习的支架,也是评价的支架。这样,才能有效促进学生口语交际能力的发展。