Martin的语篇语义学思想

姜望琪

〔摘要〕文章介绍Martin(1992)的语篇语义学思想。文章首先简单介绍了Martin的学术背景。然后从“语篇语义学”这个术语的含义讲起,讲到了Martin为什么提出这种理论,即关于三层分节的思想。接着讨论了语篇结构与语法结构的异同,特别是详细介绍了协商、识别、连接、概念这四个语篇系统的主要内容。最后讨论了语篇系统与词汇语法之间的互动,以及语境、语类、意识形态等概念。

〔关键词〕语篇语义学;语篇结构;语篇系统

〔中图分类号〕 H0 〔文献标识码〕 A〔文章编号〕1008-2689(2008)04-0095-10

一、 Martin的学术背景

James Robert Martin 于1968年考入多伦多的约克大学格伦顿学院(Glendon College)英语系,系主任是Michael Gregory。他从Gregory那里第一次接受了Halliday的语言学思想,同时,他从Henry Allen Gleason, Jr.的学生Waldemar Gutwinski那里接受了关于语篇结构的理论。大学毕业以后,他到多伦多大学跟随Gleason进一步学习语篇分析。1975年,他获得硕士学位后,到英国艾塞克斯师从Halliday攻读博士学位。这期间他又有一年半时间是在加拿大跟着Gleason做研究,然后他随Halliday到了悉尼,在这里完成学业。按照他自己的说法,从上大学以来,他就一直在小句语法和衔接理论之间来回变轨(shunt)。Gleason是他的“元主位”(meta-Theme),Halliday和Hasan是他的“元新信息”(meta-New)[1](xiii)。

Martin学术兴趣广泛,对系统语言学、功能语法、语类理论、评价理论、批评语篇分析、教育语言学等都有独到的研究。语篇语义学也是他非常重要的一个研究领域。他从1979年获得博士学位后,就开始在悉尼大学讲授自己对这个问题的认识。1992年他把有关讲稿整理出版,定名为《英语篇章——系统与结构》[1](下文中简称《英语篇章》),并把它献给Gleason这位元理论家、老师、语篇研究先驱(meta-theoretician, teacher and discourse pioneer)。2003年,他和David Rose一起出版了《研究语篇——小句之上的意义》[2],进一步发展了他的语篇语义学思想。受篇幅限制,本文只讨论Martin在《英语篇章》中阐述的语篇语义学思想。(注:胡壮麟教授、任绍曾教授曾对本文初稿提出过修改意见,特此致谢。)

二、“语篇语义学”的含义

虽然Halliday在1992年也开始使用“语篇语义学”这个名称,但是他基本上把它等同于“语义学”,似乎其中的“语篇”这个修饰语没有任何特殊含义。例如,他在1985年《功能语法导论》第一版的“前言”里说,“语言的平面,或层次,即从意义到表达的编码过程中的不同阶段,是语义学、语法、音系学” [3](xiv)。“语义学跟语法的关系是实现关系:措辞‘实现或编码意义。措辞又接着被声音或书写‘实现” [3](xx)。1992年,他调整了这三个平面的名称。他在一篇文章中说,“实现过程也把一个平面(层次)的范畴跟其他平面的范畴联系起来。因此,词汇语法平面的范畴‘向上跟语篇语义学相连,‘向下跟音系学相连” [4](210)。

Martin则在正文的第一句开宗明义地宣布“《英语篇章》旨在系统功能语言学框架内介绍语篇分析,目的是提供一系列可以把英语篇章跟其使用语境联系起来的语篇分析方法” [1](1)。他对“语篇”的重视一目了然。

Martin接着说,他这本书是对Halliday和Hasan在《英语的衔接》中所提出的理论的进一步阐述。“就像《英语的衔接》,《英语篇章》也运用系统功能语法理论来探讨篇章结构问题,并且发展出了以篇章为中心(而不是以小句为中心)的新的分析方法,作为对语法的补充。《英语的衔接》把语法与衔接分成两部分(分别作为结构性或非结构性意义资源),《英语篇章》却有另一种分工——以层次分类,分成语法跟语义学(分别作为小句取向或篇章取向的意义资源)。这样一种语义学以篇章意义为中心,而不是以小句意义为中心,所以,我们称之为语篇语义学” [1](1)。换言之,在Martin的用法里,“语篇语义学”中的“语篇”一词不是可有可无的。它是必需的,是有特殊含义的。

三、为什么提出语篇语义学?

Martin把《英语篇章》第一章命名为“语篇语义学——一个关于三层分节(triple articulation)的建议”。这说明他的语篇语义学是作为对语言进行三层分节的一种建议提出来的。众所周知,André Martinet曾经提出,人类语言是双层分节的。第一层是词汇层面,这个层面的语言单位(单词、词素)是有意义的。第二层是语音层面,这个层面的语言单位(语音)孤立地看是没有意义的。Martin沿用Louis Hjelmslev的叫法,把第一层叫做“内容形式”(content form),第二层叫做“表达形式”(expression form)。他还把“内容形式”叫做“语法”,“表达形式”叫做“音系学”。但是,他认为建立在这种分节理论基础上的语言理论是有缺陷的。“尽管各种系统功能语法已经相当复杂,但它们仍然会失去动能” [1](16)。

首先,这种只有一个内容层面的语言理论无法概括由不同语法结构实现的相同的语义内涵。例如,按照Halliday[3]的看法,下列三个句子分别属于三种经验过程:行为过程、心理过程、关系过程。但是,它们的语义内涵是一致的这一点却没有得到反映。

Ford is smiling because Trillian arrived.

It pleased Ford that Trillian has arrived.

Ford is happy that Trillian has arrived. [1](16)

其次,语法隐喻要求多层次解读。不仅要解读其字面意义,而且要解读其隐喻意义。Halliday认为这种多层次编码的结构是书面语言演变的结果。Martin提出,如果除了语法以外,还有一个语义层次,那么隐喻解读就可以由语义层次承担。

第三,现有语言理论只承认句子(小句复合体)为最大语法单位,无法解释篇章模式。Halliday和Hasan提出了衔接理论,以补充小句语法的不足。语法负责构建篇章所需的结构性资源,衔接理论负责非结构性资源。Martin认为,语法与衔接理论之间的这种分工只具有描写正当性,不具有理论正当性。它不能反映结构性资源与非结构性资源之间的连续性。

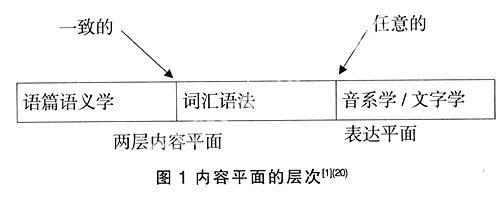

因此,Martin建议把内容平面一分为二,除了词汇语法,还设立一个语篇语义学。语篇语义学比词汇语法更抽象,处理的语言单位更大。这种三层分节可以图示如下:

四、语篇结构

上一节提到,Halliday和Hasan把衔接手段看作非结构性资源。Martin认为,从语篇语义学的角度看,衔接手段建立的联系也是“结构性”的,虽然这种结构跟语法结构很明显不一样。例如,在There was a robot这个句子之后,下一个句子可以是下列三个中的一个。

It looked bored.

The android looked bored.

This model looked bored. [1](23)

前一个句子的a robot引入一个参与者,后一个句子的it,或the android,或this model则分别假设该语篇中已经存在一个参与者。这种引入参与者跟假设参与者的词语之间的关系,Halliday和Hasan称之为“衔接纽带”。这种关系是互相依赖的关系(inter-dependency),不是语法中的组成关系(constituency)。

再如,在下列句子中,robot跟android(或model)之间也形成衔接纽带。这种关系不依靠指称同一性,它们依靠的是所用词语之间的涵义关系——上下义关系。android是robot的下义词,model又是robot的上义词。

Im a little tired of this robot, but Id love to try that android.

Im not pleased with this robot, but that model looks fine. [1](24)

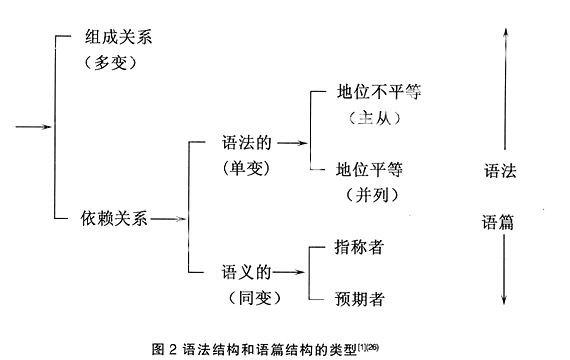

Martin把上述两种处于衔接纽带中的词语之间的关系称为“同变”(covariate)结构,以区别于语法中的“多变”(mutlivariate)、“单变”(univariate)结构①。他认为,这种“同变”结构是语篇语义学用以构建篇章的主要结构,虽然有时也用“多变”、“单变”结构。“同变”结构中有项目假设其他项目者被称为“指称者”(phoric),没有假设信息的则称为“预期者”(expectant)。他用下图显示了语法结构跟语篇结构的异同。

Halliday[5](215-216)曾经提出,实现逻辑元功能的结构跟实现经验、人际、篇章这三种元功能的结构不一样。前者属于单变结构,后者属于多变结构。Martin进一步指出,处于衔接纽带中的词语之间的关系既不是单变结构,也不是多变结构,而是同变结构。同变结构是语篇语义学用于构建篇章的主要资源。

五、语篇系统

Martin提出了四个语篇系统:协商(negotiation)、识别(identification)、连接(conjunction)、概念(ideation)。

(一)协商系统

协商是一个人际系统,在这个系统内语篇被看作参与者之间的对话。Halliday[6][1]提出,实现人际意义的语法系统是语气。其中最主要的是直陈语气和祈使语气,直陈语气本身又分成陈述语气和疑问语气。

从结构上说,这些语气在英语里是通过主语的有无,通过主语与限定语(Finite)的相对位置实现的。有主语的句子表达的是直陈语气,没有主语的是祈使语气。主语位于限定语之前的句子表达的是陈述语气,限定语位于主语之前的是疑问语气。

这些语气系统及结构一般认为是形式性的。Halliday[3]却对语气进行了语义解读,那就是他认为语气可以承担“提供、命令、叙述、提问”这四种言语功能。但是,Martin觉得Halliday的分析法把语义和语法这两个层次混在一起了,有必要把语义与语法之间的界限说清楚。

Martin提出,语气跟言语功能之间没有一一对应关系。例如,祈使、陈述、疑问三种语气都可以用来编码命令功能。

Get me the new one, please. – Alright, I will.

Id like the new one, please. – Alright.

Can I have the new one, please? – Alright. [1](33)

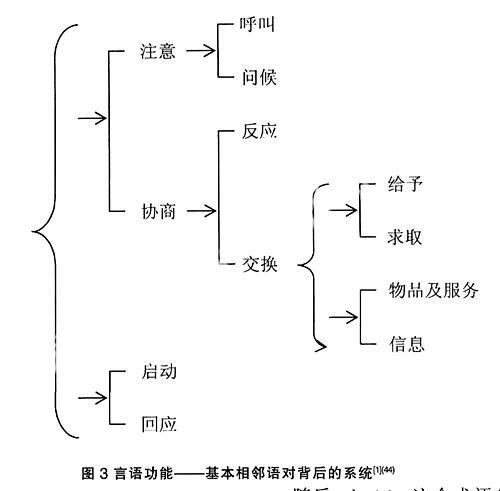

因此,他认为,语气跟言语功能属于两个层次。前者属于语法,后者属于语篇语义学。而且把言语功能分成7种相邻语对(adjacency pairs)(注:“单变结构”是只有一个(可重复多次)变量的结构,如Ford thought Marvin wanted Zaphod to tell Trillian that ...一再重复宾语从句这种结构。“多变结构”则有多个变量,而且每个变量只使用一次,如Ford bored Marvin。“同变结构”中的项目之间具有语义依赖性(这种关系可能已被语法化,也可能没有被语法化),其中的依赖项本身又可以成为被依赖项,如在说了There was a robot和 The android looked bored之后,可以接下去说And it stopped working。其中对the android的解读依赖robot,而对it的解读又依赖the android。)(注:Halliday[3]除了“提供、命令、叙述、提问”四种主要言语功能以外,还提到了“感叹、呼叫、问候、警告”四种次要功能。):

1)Call [attending: calling/initiating], 呼叫

Response to Call [attending: calling/responding to];

2)Greeting [attending: greeting/initiating],问候

Response to Greeting [attending: greeting/responding to];

3)Exclamation [negotiating: reacting/initiating],感叹

Response to Exclamation [negotiating: reacting/ responding to];

4)Offer [negotiating: exchanging: giving/goods & services//initiating], 提供

Acknowledge Offer [negotiating: exchanging: giving/goods & services//responding to];

5)Command [negotiating: exchanging: demanding/ goods & services//initiating], 命令

Response Offer to Command [negotiating: exchanging: demanding/goods & services// responding to];

6)Statement [negotiating: exchanging: giving/ information//initiating],叙述

Acknowledge Statement [negotiating: exchanging: giving/information//responding to];

7)Question [negotiating: exchanging: demanding/ information//initiating],提问

Response Statement to Question [negotiating: exchanging: demanding/information// responding to]

这些相邻语对背后的系统如下:

(二)识别系统

所谓识别,是对语篇参与者的识别。识别系统讨论一个语篇用什么方法引进人物、方位、物件,特别是在下文如何再次对其进行指涉。换言之,这是一个追踪参与者的系统,实施的是篇章元功能。

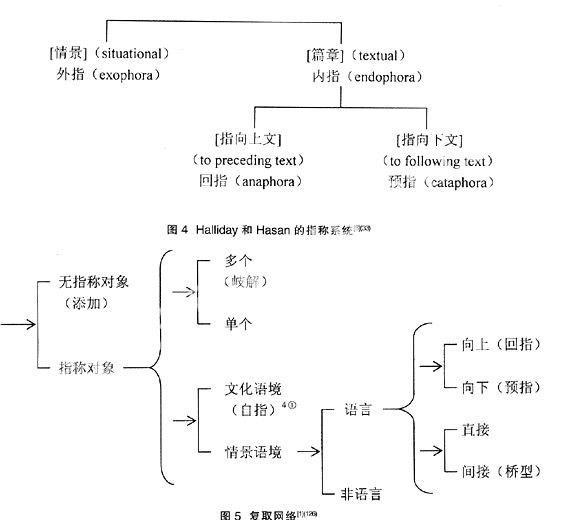

Halliday和Hasan[6]认为有必要引入一个表示情景指称的术语——exophora,或exophoric reference,并把它跟其他有关术语的关系表述如图4所示。

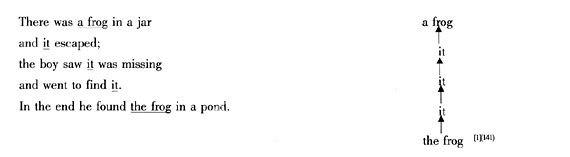

随后,phoricity这个术语作为exophora和endophora的总称,即reference的同义词,逐渐流行开来。Martin[1](98-127)把Halliday和Hasan的phoricity作为参与者识别系统的基础,建立了一个复取网络(retrieval network)(如图5所示)。

有时候,指称词语的指称对象无法从语境中复取,说话人就不得不改用指称词语,使听话人有能力识别参与者,如(1)。这就是复取网络中的“无指称对象(添加)”。有时候,一个指称词语有多个可能的指称对象,该词语就是有歧义的,如(2)中的it。

(1) John hadnt seen a beagle…

-- Who?

-- My husband, John.

Anyway, so he went and looked at one…

(2) The boy put his hat and coat on; it was black.

从结构上讲,参与者识别系统属于同变结构。Martin把这些同变结构称为“指称链”(reference chains),跟Hasan的“身份链”(identity chains)很接近。最简单的指称链由两个词项组成,一个假设词项,一个被假设词项(注:Halliday和Hasan[6](4)曾提出,当一个元素预设另一个元素,即不借助后者,就不能有效地解码前者时,衔接关系就建立起来了。Martin觉得“预设”这个概念应理解为甲句子为假时,乙句子仍为真这种句子之间的关系,所以改用了“假设”(presumption)这个概念[1](101)。。在较长的篇章里,指称链可以延长。在这种情况下,假设项本身也可以被其他项目假设。这样的指称链很像Hartford层次论学者的“参与者系列”(participant lines)。例如,下列左侧的小短文可以分析出一个如右侧所示的参与者系列。

(三)连接系统

连接系统关注不同消息之间的逻辑语义关系,实施的是逻辑元功能。

Halliday和Hasan[6]把小句复合体之间的逻辑语义关系概括为四大类:添加(additive)、转折(adversative)、因果(causal)、时间(temporal)。同时,他们区分了外在关系(external)和内在关系(internal)。在《功能语法导论》中,Halliday把小句复合体内部的逻辑语义关系沿用到小句复合体之间,把连接关系分成详述(elaboration)、延伸(extension)、增强(enhancement)三大类,同位(apposition)、澄清(clarification)、添加(addition)、转折(adversative)、变异(variation)、时空(spatio-temporal)、方式(manner)、因果-条件(causal-conditional)、内容(matter)九中类,以及解释(expository)等四十三小类。

Martin不喜欢Halliday 1985年对连接关系的重新分类。他[1]提出了跟Halliday和Hasan[6]很接近的添加(additive)、比较(comparative)、时间(temporal)、因果(consequential)四种连接关系。

同时,Martin特别看重外在/内在关系之间的区分,把它作为根本区分[1](178)。他说,外在/内在关系之间的区分在他的理论里占有中心地位,这是他的分类不同于Halliday[3]的主要原因[1](182)。他认为,Halliday和Hasan[6]把添加、转折、因果、时间关系之间的区分作为第一区分[1](171),而Halliday[3]不注重外在/内在关系之间的区分[1](182)。因为Halliday的重点是小句复合体跟语法其他部分之间的关系,不是小句复合体跟衔接和篇章结构之间的关系[1]。

在Martin看来,内在关系体现的是论证过程,是提供论据的顺序,或者说,它构筑符号过程(semiosis);外在关系体现的是现实世界事物发展的顺序。因此,他又把内在关系叫做“修辞关系”,外在关系叫做“经验关系”[1](178-180)。

从结构角度说,连接系统采用的是同变结构。不同消息之间的依赖性可能已被语法化,也可能没有被语法化;一个依赖性消息本身也可以被其他消息依赖[1](234)。

修辞结构理论(Rhetorical Structure Theory)(注:该理论由William Mann, Sandra Thompson, Christian Matthiessen等人在80年代中期提出。)认为修辞结构跟小句复合体结构非常相似。例如,大多数修辞结构关系像主从句,有一个核心部分(nucleus),一个辅助部分(satellite)。因此,他们把下面的a-c分析成图6状,而Martin却认为这样的句子之间的关系应该如图7。

换言之,这些成分之间没有主次之分。[1](252)

(四)概念系统

概念系统专注于词汇项目之间的经验关系,如上下义关系、反义关系、同义关系等。前面三个语篇系统的出发点都是语法项目:协商系统是从语气系统出发的,参与者识别系统是从名词短语出发的,连接系统是从小句复合体出发的,概念系统却是从词汇出发的。

概念系统实施的是经验元功能。在某种意义上,这是对Halliday和Hasan的“实义词衔接”的发展,特别是其中的搭配关系。所不同的是,Martin从语场的角度入手。他把Halliday的语场概念修改为“朝向某个机制性大目标的一些活动序列集合”,并把这些活动序列细分如下:

i. 行动、人物、方位、物件、性质的分类关系

ii. 行动跟人物、方位、物件、性质之间的构型,人物、方位、物件跟性质之间的构型

iii. 上述构型的活动序列[1](292)

如果用网球这个语场做例子,上述概念系统的细化就是:

i. 分类——局-盘-比赛(注:仿宋体字在原文是斜体。)之间的部分/整体关系

ii. 构型——“施事 + 过程 + 中介”结构:运动员-发-球

iii. 活动序列——运动员发球-对方回击-运动员飞击[1](293)

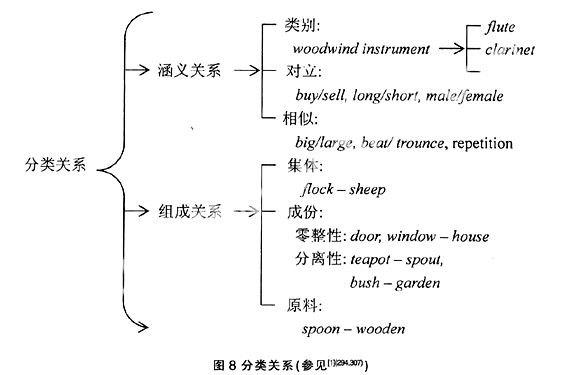

分类关系(taxonomies)根据不同的分类原则又分成两大类。根据再分类原则(subclassification)的称为“涵义关系”(superordination)(注:从字面看,superordination应该译作“上义关系”,但实际上Martin用这个词概括的是人们一般所谓的“涵义关系”(sense),即:上下义、反义、同义。),根据部分/整体关系原则的称为“组成关系”(composition)。涵义关系又进一步分为“类别”(classification)、“对立”(contrast)、“相似”(similarity);组成关系则进一步分为“集体”(collective)、“成份”(constitution)、“原料”(consistency)(注:Martin对consistency的解释是“[It] has to do with the meaning ‘composed/consists in/be made up of and relates material to the object it constitutes” [1](306),所以此处译作“原料”。)。

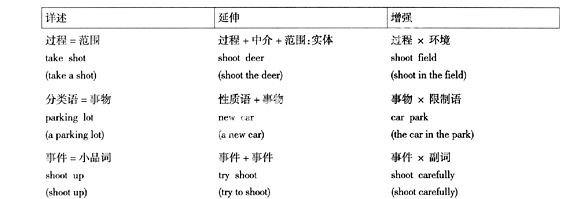

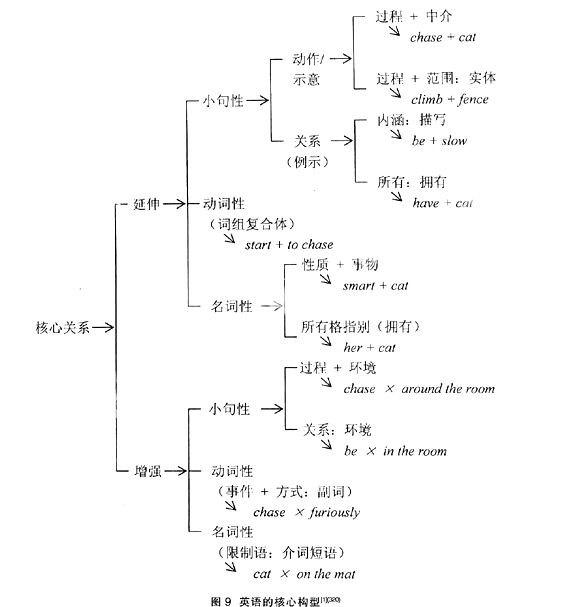

构型(configurations)又称为“核心构型”(nuclear configurations)。它显示了在经验元功能层面哪种组合(如“过程 + 范围”或“过程 + 中介”)更具有核心价值。Martin[1](317)借用了Halliday[3]的详述(elaboration)、延伸(extension)、增强(enhancement)三大逻辑语义关系,从小句、名词词组、动词词组三个角度总结了如下构型:

如图所示,Martin认为“过程 + 范围”比“过程 + 中介”更具有核心价值。在加入了关系过程小句(relational clauses)之后,他只从延伸和增强的角度划分核心构型如下:

活动序列是一种期待关系(expectancy)。在一个特定语场内,上述核心构型会不断地按序列出现。网球赛中的得分就是有一系列击球动作构成的。其典型活动序列如下:

运动员 + 发球

对手 + 回击

运动员 + 飞击

对手 + 吊高球

运动员 + 扣杀

对手 + 救起

运动员 + 扣杀

对手 + 失误[1](321)

但是,在科学语篇里,Martin认为还有另一种活动关系——蕴涵关系(implication)。在大多数语场里,活动关系是一种概率关系,一项活动有可能跟随另一项活动展开。这就是上文所谓的“期待关系”。在科学语篇里,不同活动之间有一种蕴含关系,一项活动是另一项活动的条件;如果出现前者,就会有后者出现。例如,从语篇(a)我们可以归纳出(b)这样的活动序列。

(a)Water may soak into the ground after rains and dissolve mineral salts in the usual way, but as the surface dries out, this water is drawn upwards like moisture rising through blotting paper. The salts then accumulate in the surface soil as this moisture evaporates; thus desert soils are often rich in mineral salts, particularly calcium, sodium and potassium. [1](323)

(b)i.If water soaks into the ground

ii.then it will dissolve mineral salts.

iii.If it does, then if the surface dries out

iv.then the water is drawn upwards.

v. If it is,then if the water evaporates

vi.then salts accumulate in the surface soil. [1](324)

因此,Martin认为活动序列有两种类型:期待型、蕴涵型。

六、语篇系统与词汇语法之间的互动

Martin在《英语篇章》开始时建议对语言进行三层分节,把内容层面一分为二,分成词汇语法与语篇语义学。临近结束时,他讨论了这两者之间的互动。对应于词汇语法中的及物性角色(transitivity roles)、主位(Theme)、新信息(New)、主语(Subject),Martin提出了与之互动的四种概念:衔接和谐(cohesive harmony)、展开方式(method of development)、阐述要点(point)、语气责任(modal responsibility)。

衔接和谐最早是Hasan提出来的,其目的是衡量一个篇章的连贯程度。Martin认为,从一个角度说,最连贯的篇章是不断重复同一事件的篇章。但是,这种篇章是乏而无味的。因此,真正的衔接和谐不能只考虑构成成份,还要考虑连接方式和协商方式。更重要的是,衔接和谐只是语篇分析者关心的一个方面,他们还关心篇章的有效性等。

展开方式这个概念对应于词汇语法的主位概念。Danes曾经提出过“超级主位”(hyper-Theme)的概念,Martin把它扩展成“用于预见后续句子中的词汇串、词汇链以及主位选择之间的互动模式的一个或几个介绍性句子” [1](437)。然后,他又在此基础上把用于预见超级主位的一个或几个句子称为“宏观主位”(macro-Theme)。这样,他就在小句、段落、篇章三个层级分别建立了主位。

跟超级主位、宏观主位相仿,Martin还提出了“超级新信息”、“宏观新信息”这两个概念。他认为传统作文法倡导的“引言、正文、结论”三段论是合理的。用系统功能语法的术语,引言就是宏观主位,结论就是宏观新信息。所谓阐述要点,就是由超级新信息逐渐积累,进入宏观新信息的内容。

语气责任对应于词汇语法中的主语。Halliday认为英语小句的主语就是语气部分负责实施剩余部分所表达的行为的成分。Martin把这个概念应用到语篇语义学。例如,下文的题目显示作者认为警察是责任人,但是,警长却在有关的句子中用“枪”(gun)做主语,把责任推到了枪身上。

‘Uptight police kill man in raid

…

Superintendent Harding: A struggle took place and the officer was reacting to keep the peace and stop himself or other being hurt. The gun then discharged.

… [1](488)

七、语境

在最后一章,Martin结合语域(register)、语类(genre)、意识形态(ideology)讨论了语境问题。

Halliday把语域看成是一种随用途变化的语言变体。他认为说话人采用何种语域取决于情景语境,而情景语境又可以分化成三个因素:语场(field of discourse)、语脉(tenor of discourse)(注:这个术语早期一般译作“语旨”。朱永生[8]建议改为“基调”。他援引了《柯林斯精选英语词典》的释义:the tenor of something is the general meaning or mood that it expresses,并认为没有一个语言学家把tenor定义为讲话的大意,因此正确的汉译应该是“基调”,表示“讲话的基本态度”。这个建议有两个问题。首先,Halliday明确说,他的tenor表示the role relationships among the participants,并不是mood(“基本态度”)。其次,退一步说,即使有可能把这里的tenor解释成mood,汉语的“基调”也不是其合适的译名。一般情况下,“基调”是key的译名,跟语调、口气有关。笔者认为,近年来汉语界出现的新词——“人脉”跟tenor在这里的意思很接近,不妨借用。为了跟“语场”、“语式”配合,可以译作“语脉”,意为“用语言表示的人脉”。)、语式(mode of discourse)。他很少讨论语类,偶尔提到时似乎把它作为语域的一个小类。

Hasan对语类作过深入的研究。她认为,一个篇章的语类不是由语场、语脉、语式各自单独决定的,而是由它们合作决定的。并把决定一个篇章语类的语场、语脉、语式的具体值的汇合称为“语境构型”(contextual configuration),如parent praising child in speech和employer blaming employee in writing[7](55-56)。

Martin的看法跟Halliday和Hasan有些不一样。他认为语域跟语类应该彻底分开。他把语域看成是由语境变量——语场、语脉、语式构成的符号系统。而语类是比语域更抽象的系统,它跟语场、语脉、语式没有直接的联系。例如,体育比赛的现场报道跟报纸上事后的报道虽然语场相同,它们却因为报道的顺序不一样(现场报道从头开始,报纸报道却从结果开始)而属于不同的语类[1](502-506)。

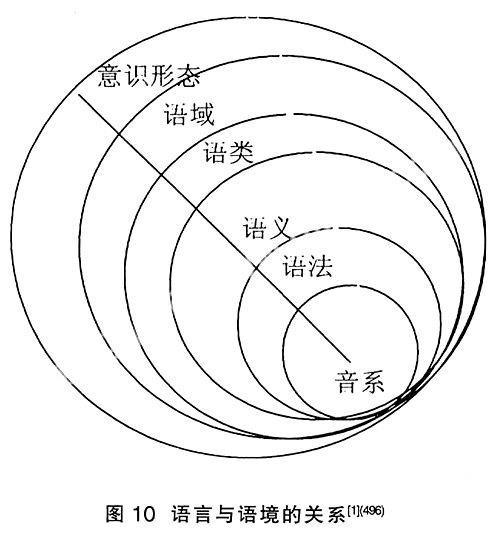

同时,Martin认为语言资源在不同社会团体中的分布是不均匀的。不同的阶级、种族、性别、年龄的人群拥有不同的语言权力。为此,他建议在语域之上再设立一个符号系统——意识形态。换言之,他的语境包括三层:语域、语类、意识形态。如果把语言自己的三个层面也包括进来,语言与语境的关系如下:

八、结语

本文介绍了Martin 1992的语篇语义学思想。其核心是要跳出句子语法的藩篱,研究语篇的意义。我们认为,这种思路是正确的,是符合当代语言学发展趋势的。他在这本书里第一次提出了四个语篇系统,后来在2003年与Rose合写的《研究语篇》又作了一些改动。这种态度也是值得肯定的。我们相信,随着研究的深入,语篇语义学理论必将日趋完善。

〔参考文献〕

[1]Martin, J. R. English Text: System and Structure. Amsterdam: Benjamins, 1992.

[2]Martin, J. R. & Rose, D.Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause. London: Continuum, 2003.

[3]Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar (1st edn.) . London: Arnold, 1985.

[4]Halliday, M. A. K. Systemic grammar and the concept of a “science of language” . Reprinted in On Language and Linguistics. London: Continuum, 2003(1992).

[5]Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar (2nd edn.) . London: Arnold, 1994.

[6]Halliday, M. A. K. & Hasan, R. Cohesion in English. London: Longman, 1976.

[7]Halliday, M.A.K. & Hasan, R. Language, Context and Text . Victoria: Deakin University Press, 1985/1989.

[8]朱永生. 话语基调的含义与主要内容[J]. 外国语, 1997, (1).

(责任编辑:何伟)

Martins Discourse Semantics

JIANG Wang-qi

(School of Foreign Languages Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: This paper discusses Martins (1992) discourse semantics. The author begins with a briefing of Martins education, the meaning of the term “discourse semantics” as used by Martin, and the reasons why he proposes this theory, i.e. the triple articulation of language. Then there are discussions on the similarities and differences between grammatical structures and discourse structures, and the four discourse systems of negotiation, identification, conjunction and ideation in detail in particular. Lastly, the author talks about the interplay between lexicogrammar and discourse semantics, and notions like context, genre and ideology.

Key words: discourse semantics; discourse structure; discourse system