高职高专艺术设计类课程考核模式改革研究

摘要:针对高职高专艺术设计类课程考核模式的现状,提出了从课程的考核内容、考核方式、成绩评定几个方面探索改革高职高专艺术设计类课程考核模式的途径。

关键词:高职高专;艺术设计;考核模式

随着我国经济的高速发展,对艺术设计专业专门人才的需求达到了前所未有的高峰。我国的高等艺术设计教育正在积极适应市场的发展,除了各高等艺术专业院校外,各综合院校及特色鲜明的高职高专也积极加入到培养艺术设计专门人才的行列。高职高专院校如何以合理的课程设计、有效的教学模式进行专业建设,迎合市场、社会的要求,是笔者一直在探讨的问题。课程考核方式是课程设计的一个重要环节,也是教育机构检验教学效果的有效途径。因此,必须围绕专业培养目标、专业特点、课程特点及学生特点进行高职高专艺术设计类课程考核模式的改革,以凸显高职教育的目的。

高职高专艺术设计类课程考核模式现状

高职教育的艺术设计类专业是集艺术、设计、科技于一体的学科体系,是重知识、重创新、重实践技能的专业。专业课程设计应具前瞻性,要贴近现实生活、市场需求及职业定位,这样才能符合高职教育的目标。而现阶段高职高专艺术设计类课程考核模式存在诸多弊端,主要表现在以下几个方面。

在考核内容上忽视理论知识与实践表现的结合现代社会所需的不是学术上的设计家或只会使用软件进行制作的设计者,而是懂得市场,具有服务意识,能够与人沟通,了解人的心理需求,能够设计出具有现代观念、反映社会文化的作品的设计师。设计也不是单纯地进行表面修饰,而是需要本专业及与其相关的各方面知识的支撑,如生理学、心理学、色彩学等涉及自然、人文、技术、社会的各种学科领域。艺术设计人员应是素质高、能力强的多面手。所以,艺术设计教育与各学科横向联系的综合性是非常重要的。高职高专艺术设计教育尤其应突出实践技能训练,强调应用型人才培养。目前,在高职高专艺术设计类专业课程设计中,实践教学占70%,理论教学占30%,因而在课程考核上往往只注重对学生实践表现技法的考核,而忽视理论知识与实践技能的结合,这是不符合高职教育规律的。

在考核形式上忽视笔试考核与口试考核的结合高职高专艺术设计类专业课程的考核方式受传统的影响,主要还是以笔试(写生、默写等)为主,以技能表现的考核为主,而语言表达能力、分析能力、逻辑思维能力则处于次要地位,对学生的考查是不全面的。这种随堂笔试的考试方式,由于受时间空间的限制,抑制了对学生的创造性及市场调查、市场分析、市场应用等综合能力的培养。

在考核主体上忽视教师、学生团队与学生个人的结合学校教育历来都是教师考学生,教师在这个过程中不是考核的主体,而是考核的操控者,混淆了是课程对学生考核还是教师对学生考核的界限,导致学生以教师的思维方式、创作手法作为学习对象与考核衡量的唯一标准。这种弊端在艺术设计类专业课程考核中是比较明显的。同时,受传统考核方式的影响,只注重学生个体能力与素质的考核,而对学生团队合作及协调能力的考核则不够重视。

在成绩评定上忽视成果评价与过程评价的结合从艺术类高考到高等艺术教育,在课程考核及成绩评定上流传这样一句话,即“一脚定乾坤”。这一方面反映在教师对考核成绩的评定中,由于自身的评定视角与出发点的差异而导致对同一考核对象及其成果的评定结果不同;另一方面反映在成绩评定上,更多地注重成果评定,而忽视了对“资讯—计划—决策—实施—检查—反馈”等基本工作过程的评定。

因此,要全面、系统、公正、科学地评价教学效果,就要从考试内容、形式、主体、评价体系等多方面进行系统规划,设计出一套相对完整、切实可行的能充分发挥考试功能、能实现高职教育教学目标的考试体系,通过考试的引导作用,提高学生的知识运用能力、自学能力、分析和解决问题的能力、自我评价和评价他人的能力及心理素质、协作精神、职业道德等。

高职高专艺术设计类课程考核模式改革趋势

高职教育应重视学生的创新能力、实践能力和创业精神的培养,提高学生的人文素质和科学素质。这就要求我们必须树立现代教育观、人才观和考试观,转变那种妨碍学生创新精神和创造能力发展的教育观念与教育模式,不要单纯以课程和教材知识的难度、深度和考试分数衡量学生,而要使考试真正成为实现教育教学目标过程中的有效手段,而不是教育目标自身。高职高专艺术设计教育在高职教育改革实践中对专业培养目标、课程设计、教学模式都作了调整,其中对课程考核内容、考核形式、考核主体、考核评定管理等方面的探索与改革,旨在充分发挥考试在高职艺术设计教育中的功能,进而实现高职艺术设计教育的培养目标。

以能力培养为导向,进行考核内容改革考试命题应严格按照教学大纲要求,理论联系实践,根据课程所涉及的知识、能力、素质的要求,对课程的知识、能力、素质进行分析细化,然后根据这些特征确定教学方法,最后确定课程效果的评价方法和考核大纲。考试内容应该能够反映学生基本理论和基本技能的掌握情况及分析与解决问题的综合运用能力,而不是课堂教学内容的简单重复;要多给学生提供探索的机会,鼓励学生独立思考,标新立异,有意识地培养学生的创新意识和创新能力,使考试能够真正地对学生的知识、能力、素质进行全面评价。

以考核形式的多样性、针对性为重点,进行考核形式改革高职教育以培养技能应用型人才为目标,考核的目的除了具有检验功能外,还应有利于促进学生的自主学习,促进对技能的掌握,归根到底就是要有利于推动学生的就业和创业。因此,考核方式应考虑以实用和应用为中心,采取实用的、灵活多变的考核方式,可落实在两个方面:一方面要考虑以人为本,根据个人的专长,采取因人而异的考试方式;另一方面要考虑课程实施情况的差异,考核方式可以因课而异。在课程考核形式上,不应只限于笔试,还应有口试、笔试与口试结合、成果展示、小组作品、参与企业实践等多种形式。

以工作过程模式为参考,进行考核评定改革为全面检验教育教学效果,实现课程教育教学目标,切实有效地调动学生的积极性与主动性,培养学生的竞争意识和团队精神,应以工作过程考核为参考,进行整体过程评定。过程考核应与最终考核同步,过程考核应贯穿考核过程的始终,在课程教学中,基本上每个环节都应设置考核,以适度增加学生的学习压力,树立学生全面质量管理的观念,所有考核结果应公开,从而培养学生的竞争意识。个人考核应与小组考核同步,在整个课程学习与课程考核的过程中,有的项目要求学生独立完成,旨在培养学生独立分析问题、处理问题的能力,而有些项目则要求学生必须分成小组,由集体共同完成,从而培养学生的团队意识和协作能力,因而考核势必会分为个人考核与小组考核两种形式。时效性考核应与工艺性考核同步。时效性考核强调在规定的时间内完成任务,重点考查学生掌握某项技能的熟练程度;工艺性考核则强调完成任务的质量必须符合工艺要求。

总之,要实现课程考核的逻辑性、多面性与考核评定的科学性、公正性。

高职高专艺术设计类课程考核模式改革途径

在艺术设计专业课程教学过程中,我院针对高职艺术设计类专业培养目标和课程体系结构的特点,实施了理论与实践相结合,口试、笔试、展示相结合,课程项目与生产项目相结合,成果评定与过程评定相结合的考核模式,收到了较好的效果。

(一)艺术设计类专业课程考核模式改革的实践

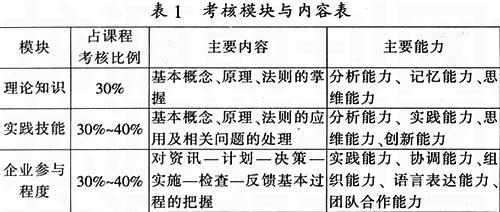

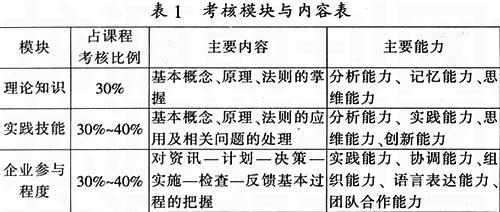

在考核内容上,我院将考试内容分为理论考核、实践技能考核、企业参与程度考核三大模块。在课程考核命题上,将考核内容设计成类似企业实际生产与服务业务的综合性项目,或者是直接从市场资讯中提取的与课程相关的设计项目。将一门课程细分为三步进行考核:第一步,理论知识答辩,主要是将课程的知识点罗列成相应的考核知识单元,要求学生在阐述问题过程中对相关知识进行快速梳理并整合,这样有利于培养学生对各门课程知识点转换与应用的能力。第二步,实践技能表现,主要结合理论知识进行实践,要求学生利用理论知识和现实素材,通过对操作工艺的把握进行实践创作,这样有利于培养学生实践操作的能力。第三步,参与企业应用,这是综合前两步,根据行业对高职技术人才综合能力的要求,将考核内容设计成类似企业实际生产与服务业务的综合性项目。这种考试模式强调各专业课程之间的联系,将若干门专业课程的知识与技能融合在一个综合性考核项目之中,使其成为一个有机整体,不仅可以考查学生对各门课程专业知识与技能掌握的程度,而且可以检验学生对各门课程专业知识与技能综合运用的能力,有利于对学生综合能力的培养。同时,综合考核项目融合了若干门专业课程要求的知识与技能,项目本身并无标准答案可供参考,只有标准与要求,有利于对学生创新能力的培养。

在考核形式上,要突出多样性、针对性、生动性。在这方面,我院采取了口试答辩、书面报告、技法试验、成果展示、参与企业实践等形式。如艺术设计专业《展示设计与制作》课程的考核,通过理论知识测评,搜寻企业实际生产与服务业务的综合性项目,并明确对象,从市场调研分析、书写报告、确定设计方案、实施、投放市场、收集反馈信息到最终整合,将多种考核形式融为一体,也是一种过程考核形式。

在成绩评定上,实施过程考核评定与成果考核评定相结合,个人考核评定与小组考核评定相结合,时效性考核评定与工艺性考核评定相结合,教师评定与学生自我评定相结合。教师通过在教学活动中观察和记录学生的表现、专题作业、项目调查、书面报告、讨论问题和论文写作等方式考察和评价学生。在艺术设计专业课程考核评定上,我院采取了平时成绩30%+专题课程训练成果30%+期末考评40%(理论知识30%+市场应用30%+原创性20%+语言交流10%+精神面貌10%)的成绩评定结构体系。

(二)艺术设计类专业课程考核模式改革的途径

高职高专艺术设计类专业是实践性很强的专业,为突出技术应用型人才的培养,艺术设计类专业考核模式改革应强调课程考核内容的市场应用性,强调课程考核形式的互动性、仿真性,强调课程考核评定的连续性和渐进性。

根据市场导向、能力本位原则进行课程考核模式改革途径的探讨。社会对艺术设计人才需求的日益增加,推动了高校艺术设计教育的空前繁荣,学生就业反馈信息显示,在激烈的就业竞争中,市场对设计人才的要求越来越高。传统的美术教育模式培养出来的设计人才存在能力缺陷,对所设计产品的工艺流程、材料、与客户应对的经验、技术统筹管理等知识的欠缺导致设计人员更多地停留在艺术感觉的审美层面,设计出的产品或实用性不强,或存在功能与工艺上的障碍。现实不仅要求设计人员具有较高的综合素质,同时还要求设计人员必须具备精湛的专业设计能力和较强的责任心以及团队合作能力。因此,高职高专艺术设计类专业课程考核必须注重对综合能力的考核。

根据课程考核形式的互动性、仿真性进行课程考核模式改革途径的探讨。英国的高职教育资源丰富,教育质量举世公认。以其建筑设计教育为例,在课程学习环节中,由学生扮演职业建筑设计师,教师是“业主”,采用互动、模拟授课的形式转变角色,超前换位,使学生提前进入职业角色。到了高年级,各学院开设的《建筑从业实践》课程围绕建筑师在社会工作中的千辛万苦和可能遇到的各种矛盾进行模拟体验与训练,并对各类失败与成功的案例进行解剖、分析、讨论、研究、总结。在这样的教学模式中,没有强化建筑设计的绘画和基本功训练,而是侧重于培养宏观的思考和创造能力,以此提高学生在社会中与人交流和沟通的能力,体验和交流各自感受到的不同的设计文化,提高实践能力。因此,艺术设计类专业同样可以采取互动、模拟企业生产、制作的过程考核方式。

根据课程考核评定的连续性、渐进性进行课程考核模式改革途径的探讨。随着21世纪科学技术的发展和经济、文化市场的全球化,未来的设计不仅要注重风格,还要考虑更多的人、自然、可持续发展的因素,这就要求设计者具备多样的个性,不仅要成为设计师,还应成为设计文化的传播者。从艺术设计类专业课程培养目标来看,课程考核应以理论与实践知识点的考核为主,成绩评定也应如此;从社会整体与学生个体来看,则应考虑整体发展的渐进性与个体发展的连续性的完美结合。

参考文献:

[1]陈振琏.先“学”后“术”综合性大学艺术学专业办学新思路[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2004,(99).

[2]张小鹭.我国高等教育美术学科面临的挑战与对策[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2004,(99).

[3]赵君超.对艺术设计专业发展现状的反思[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2004,(99).

[4]谢文静.高职教育考试改革探讨[J].教育与职业,2003,(13).

[5]刘永福.高职高专艺术设计类课程考核模式改革与实践[J].职业教育研究,2007,(11).

[6]张文贺.平面设计的时尚载体——访法国设计师福里得里克·多褒[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),(68).

[7]吴东.设计专业的多元化与语言化[J].艺术与设计,2004,(61).

作者简介:

宋寿剑,男,南京交通职业技术学院艺术设计教研室副主任,硕士研究生在读,研究方向为环境设计。