英语专业本科生“翻译理论与实践”课程教学模式探索

周朝伟

摘 要:作为英语专业本科生的专业核心课程之一,“翻译理论与实践”课程具有独特的学科贯通作用,其教学质量的高低直接影响专业整体教学的成败。针对目前整体上该学科教学的不理想现状,以师生积极互动、课内课外紧密结合、理论与实践融为一体的“五环”教学模式更具有可操作性和积极的现实意义。

关键词:英语专业本科生;翻译理论与实践;课程教学模式;“五环”模式

[中图分类号]H315.9

[文献标识码]A

[文章编号]1006-2831(2009)08-0118-5

Abstract: As one core curriculum of undergraduate English education, the course of Translation Theory and Practice plays a unique role to connect all other related courses together for undergraduate English majors, so its teaching quality has a direct impact on the over-all performance of teaching. The Five-link Model, which holds positive interaction between teachers and students, integration of activities in and out of classrooms, skillful combination of translation theories and practice, will effectively improve current undergraduate translation teaching.

Key words: undergraduate English majors, Translation Theory and Practice, model of course teaching, Five-link Model

1. 引言

翻译课程是为英语专业本科生开设的一门专业核心课,对于学生的双语能力和跨文化能力的综合训练起着至关重要的作用。随着时代的发展、社会的进步,翻译人才在“质”而不是“数”方面供不应求的矛盾反映出目前翻译教学的种种缺憾与不足。与此同时,近十年来国内翻译教学界同行对翻译教学作了大量有益的探索,指出了翻译教学中存在的问题和一些可能的出路。勿容置疑,翻译教学的目的是要培养学生的“翻译能力”。但是何谓“翻译能力”,不同人可能有不同的理解。笔者认为,“翻译能力”应该既有“灵魂”又有“躯体”,是一个有生命力的东西;“灵魂”是指翻译的思维能力、决断力,“躯体”是指翻译的行动能力,二者缺其一都不是完整意义上的“翻译能力”。结合翻译教学界同行的大量有益经验,并根据自己多年的“翻译理论与实践”课程教学实践,笔者认为:把课内课外结合、师生积极互动、理论与实践融为一体的“五环”教学模式更能有效指导翻译教学。

2.“翻译理论与实践”课程概念解读

首先,“翻译理论与实践”作为英语专业本科生的一门专业核心课,顾名思义是“翻译理论”与“翻译实践”的有效结合。但是,“课程教学”概念不同于“教学教材”,“教材”一般只用来指教科书,而“课程”包括相关教科书和其他参考材料并辅以相应教学手段在教学实践中的综合。

其次,要分清“教学翻译”和“翻译教学”这两个概念。张美芳认为:“教学翻译”和“翻译教学”是两种不同性质、不同层次的教学类型,前者的目的是巩固和培养学生的外语语言能力,后者则是要培养翻译的专门人才(2001:37-39)。这里谈的翻译课程教学就属于后者。

再次,应弄清楚翻译理论与翻译实践之间的关系。国内翻译教材不以“翻译理论与实践”来命名,更多的是取名为“英汉互译”、“英译汉/汉译英”、“英语翻译教程”等名称,但这并不意味着国内传统翻译教材里没有翻译理论。传统翻译教材大都强调实用性的翻译理论而不大重视较为抽象的翻译理论。而对于一个学科来说,形而上的理论是必要的。穆雷指出:

一部分理论可以用来指导翻译实践,一部分理论可以用来描述和解释某些翻译现象,还有一部分理论则可以提出一些假设,作出某些预测,加深人们对翻译现象的认识,深化人们对社会现象的理解,提高人们的认知能力,甚至可以由此推导出更具普遍意义的理论,对其他相关学科产生影响(2004:45)。

可见,否定翻译教学中翻译理论作用的观点是站不住脚的;同样,不区分层次地夸大某些翻译理论的作用也只会给偏激者留下把柄。

3.“翻译理论与实践”课程教学模式

“翻译理论与实践”课程教学模式是指:翻译理论与实践”课程教学的总体设计,是一个完整功能体系,包括教学目标的确立,教学材料的选择,课内、课外师生活动的安排,教学方法、手段的选择和实施,教学效果的评估等等。本部分从传统翻译教学模式的讨论入手,进而梳理一系列关于翻译教学模式的讨论。

3.1 传统翻译教学模式

“传统”一词的否定意义指“过时”或“老套”,但其积极意义是“稳定”,本文中“传统翻译教学模式”指的是否定意义上的翻译教学模式。统而观之,“传统翻译教学模式”有以下特征:(1)以教师为中心,教师一言堂,缺少积极的师生互动;(2)翻译练习材料以句子为中心,不能培养学生语篇意识;(3)作业评讲时,以教师提供例文为唯一标准答案,学生没有发挥余地,难以形成自主翻译观念;(4)多以句子翻译实践为主,重在技巧讨论,没有翻译理论指导,学生知其然而难知其所以然;(5)即使有翻译理论的学习,也是空洞无物,难以指导翻译实践;(6)翻译训练重在翻译结果而不是翻译过程,学生难以深刻体验;(7)课本几乎是唯一的学习材料,致使学生视野狭窄;(8)教师翻译理论和翻译实践能力差,照本宣科,学生如坠迷雾中,看不清翻译学科的全貌和出路;(9)翻译课程学习难以致用,甚至不能致用,学生对其学习不感兴趣;(10)教学方法单一老套,枯燥无味。

具体的所谓传统翻译教学模式不可能具有以上所罗列的所有弊端,但却很可能具有部分或不同程度地具有以上特点。归纳起来,以上特征可分四大类:1. 关于教师能力素质的,如(5)、(8);2. 关于教学方法的,如(1)、(3)、(5)、(8)、(10);3. 关于教学材料选择的,如(2)、(4)、(5)、(7);4. 关于教学效果的,如(2)至(9)。以上归类时的交叉现象反映出传统翻译教学模式问题的复杂性,从而也引起了学术界的广泛讨论。

3.2 新型翻译教学模式的梳理

近十年来国内各大期刊上数十篇关于翻译模式讨论的文章中,具有代表性的有(为方便起见,作者特在每种模式前加了数字序号):强调翻译教学以学生为中心的(1)人本主义翻译教学模式;以培养学生的进取精神、竞争意识和合作能力的(2)竞合探究翻译教学模式;以精讲多练和培养学生的独立思考能力为主的(3)批评式翻译教学模式;强调在真实的或模拟实际的翻译环境中加以培养学生翻译能力的(4)情景性翻译教学模式;借助现代教育技术的(5)多维信息输入翻译教学模式(朱山军,2006:110-112);以翻译教材、教学内容、教学方法、测试手段等的多样化为特征的(6)多元化翻译教学模式(蒋招凤等,2005:116-120);(7)“英语翻译技能+专业知识模拟”翻译教学模式(张映先,2003:129-131);(8)以发展翻译能力为中心的课程模式(文军,2004:49-52);(9)“以学习者为中心”的翻译教学模式(王宇,2003:17-20);基于“语内和语际对话”的(10)二度对话翻译教学模式(晓言、孙迎春、阎林,2004:84-88)以及基于(11)实践模式、(12)理论模式和(13)实践+理论模式的讨论所提出的(14)“观念建构”翻译教学模式(刘季春,2006:48-51;2006:81-85);(15)将“变译”这一概念引入翻译教学的模式(李翔一、辛朝晖,2005:77-78);以译者们相互交流及合作来解决翻译中实际问题的(16)“作坊式”翻译课堂教学法(模式)(肖红,2005:139-142)等等。

可以看出,以上列出的十六种“模式”都是对传统翻译教学模式的反动,其共同特点是:从以教师为中心的“一言堂”转向师生积极互动或者说学生能动的学习活动。翻译教学工作应始终以学生为关注的焦点,调动一切有效手段,通过一切有效途径,切实提高学生翻译能力,这是学者们共同关注的问题。这些模式的讨论或者侧重于翻译教学法,如(3)、(4)、(10)、(16);或者侧重于翻译教学理念,如(1)、(2)、(6)、(7)、(8)、(9)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15);或者侧重于翻译教学手段,如(5)。其中对翻译教学理念的讨论居多,可见这是个十分重要的问题。

4. 翻译教学“五环”模式

翻译教学理念是翻译教学的“灵魂”,教学内容、方法和手段等的综合实施是翻译教学的“躯体”。同样,学生获得的“翻译观念”是其翻译能力的“灵魂”,统帅其翻译思维能力和决断能力,具有的“翻译的知识和技能”是其翻译能力的“躯体”;“灵魂”和“躯体”的和谐统一才是完整的“翻译能力”。翻译教学中无论是“教”还是“学”,目标都是培养学生的“翻译能力”。翻译教学“五环”模式就是为达到此目标所作的总体设计。

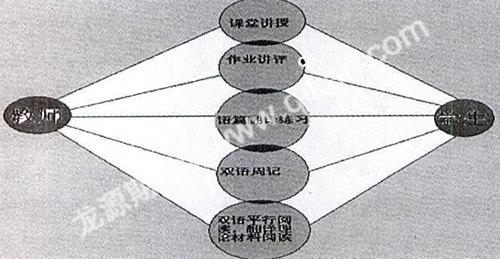

“五环”模式图解:五个环节构成师生互动的链条,每个环节代表具体内容;师生部分可以是单数意义上的也可以是复数意义上的;师生之间的区域表示作用场;其外围的浅色部分表示“教学环境”。

4.1“五环”模式结构

翻译教学“五环”模式可简化为“双语阅读及翻译理论材料阅读—双语周记写作—语篇翻译练习和小论文写作—作业评讲—课堂内容新授”等五个环节组成的体系,它强调整体意义上的翻译课程教与学的活动,其教学指导精神是开放的翻译理论研究成果和翻译实践之间的有机结合,运作方式是复数意义上的师生之间的双向和多向互动,教学目标是培养学生的翻译观念。该模式是开放性的,其特点是:课堂教学与课下教学活动融为一体,课程教学材料囊括课本内外,学生学习自主性强,教师讲解与辅导有的放矢,教学手段灵活多样,学习过程循序渐进,教学管理收放自如,教学目标取向是灵魂(翻译思想)和躯体(翻译实践)有效统一。

4.2 教学理念

在翻译教学理念上,本模式接受刘季春先生在“观念建构”翻译教学模式(2006:49)中提出的翻译教学重在培养学生“翻译观念”的思想。翻译教学不是纯实务教学,也不是纯理论教学,而是理论和实践的有效结合,结合的起点和终点就是“翻译观念”。教师按照自己对翻译理论和实践的综合理解形成自己的翻译观念,然后选择适当的教学模块,通过师生之间各种形式的互动,促使学生形成自己的翻译观念。笔者认为,“翻译观念”是翻译能力的“灵魂”,是主导翻译的思维力和决策力。

人本主义教学模式、以学生为中心教学模式、以发展学生能力为中心的教学模式等三个模式提出了对学生主体性的强调,这在反对传统翻译教学模式的过程中具有非常积极意义;但如果过分强调,就会走上另外一种“中心论”。无论教师还是学生,都不是绝对意义上的“中心”,他们是教学过程中不可或缺的两大“主体”,整个教学过程就是两大主体之间以及各大主体内部之间的对话过程。

4.3 课型结构

王克非在1997年12月的“翻译教学研讨会”上的“对翻译课型设置的思考”一文中提出自己关于翻译课的比重安排问题:翻译实践比例占40%(外译汉,汉译外各占20%)、文学和非文学材料各半、理论(5%)和技巧(15%)占20%以下、译作讲评(外译汉汉译外各半)占20%、中外文阅读比例占15%,其他5%(转引自穆雷,1999:36)。该设想对于“翻译理论与实践课程”教学有重要参考价值,但在具体的教学安排上,各部分的比例却很难量化,尤其是在课堂教学的具体安排上,有时理论介绍的比例大些,有时译作讲评比例大些,有时翻译练习比例大些,中外文阅读和语篇翻译练习大可放在课下进行等等。倒是在翻译试卷的设计上可以确定具体的比例,比如翻译实践占70%(英汉互译各占35%),翻译理论和译作评论各半(共占30%)。

4.4 教学材料

在教材建设上,本模式不主张教科书的整齐划一,而是主张教科书的多样性,无论是侧重于翻译实践的、翻译理论的,还是实践和理论并重的翻译教材,都可以百家争鸣,各教学单位可根据自己的实际情况选择适当的教科书。需强调的是:“教科书”不能和“教材”划等号,“教科书”相对稳定、单一,但“教材”即“教学材料、教学内容”可以灵活多样,且应该以语篇而不是字、词、句翻译练习为主,阐述翻译思想时也应侧重依据语篇材料,以体现翻译的整体性。

理论材料应包括中外翻译史。这里的“史”不是简单叙述意义上的“史”,而是包括“论”在内的完整意义上的“史”,以使学生对翻译有一个较为完整全面的认识。这里的“论”涉及翻译的本质、标准、语境、译者、文本、流派等方面的内容。另一方面,要适当地把译界的一些新思想包括对翻译学前沿领域的一些研究成果适时介绍给学生,以引导学生对该学科进行一定程度的深入了解,为其进入研究生阶段的学习打好基础。

实践材料难度要适中,以促使学生的实践能力稳步提高。太易会降低学生学习的兴趣,太难则会使学生丧失深入学习的信心。从字、词、句切入的翻译教程容易导致学生只能进行局部处理,难以把握整体效果的“只见树木,不见森林”式的翻译;而直接从语篇切入的翻译教程却可能正好造成相反的结果。所以最好的办法是:把以上两类教材的特点结合起来,使学生既见树木,又见森林,即语篇翻译练习与词、句、段翻译练习的讲解相结合,对语篇练习的评讲和翻译理论的讲授相结合。

4.5 课堂教学

在课堂教学中,本模式不主张单一的实践教学或单一的理论教学,而是应该根据具体教学模块中的具体阶段有所侧重。由于目前翻译课程设置中课时的有限性,不可能、也不应该把大量的翻译实践放在课堂上。课堂教学应通过适当的练习引导学生形成自己的翻译观念。大量翻译练习应当放在课下,课堂教学应着重作业练习的综合评讲、讨论和涉及翻译观念的新内容传授。

课堂教学是保证翻译教学质量的中心环节。在此环节中,要进行理论知识的传授,解答学生的疑惑,进行相关的信息资源整合,促使学生能力的形成和发展。过于玄妙深奥的理论不适合在课堂有限的时间内展开,而只需在必要时一点而过,进一步的探讨可放在与学生的课外交流中。“翻译理论与实践”课程的课堂教学至少应包括前次作业讲评、新课中理论知识的讲授、实践材料的练习和讲评等,以扩大学生的感性和理性认识。

4.6 翻译教学过程和作业布置

在对于翻译教学过程的认识上,本模式认为课堂教学只是翻译教学过程最重要的组成部分之一,课下还有相当大部分的翻译教与学的工作,以全面贯彻因材施教、循序渐进、理论联系实际以及自主性学习等原则。

在作业布置上,本模式强调直接经验和间接经验结合、感性和理性相结合、课内课外一体化。学生通过英汉双语阅读增加对英汉互译的感性认识和间接经验,通过翻译理论材料阅读获得对翻译的理性认识;通过双语周记的写作获得英汉互译的直接经验;通过教师所布置的语篇翻译练习和小论文写作强化理论与实践的结合。

英汉双语材料以英汉经典著作为主,并辅以英汉双语杂志,翻译理论材料包括中西方翻译史以及最新的一些翻译研究成果。学生安排完成时有较大的自主性,时间安排灵活,主要在于获取间接的实践和理论经验,难度最小;双语周记作业相对于前项难度有所增加,因为学生需要在思想表达中进行双语转换,这是学生获得难度较低、但却是直接经验的重要环节。教师布置的语篇翻译练习,相对前两项难度最大,因为学生此刻是纯粹的译者,不像写双语周记时那样既是作者又是译者的双重身份;小论文写作作业是针对第一项中双语阅读和理论材料阅读的检验,包括某个翻译理论问题的探讨和一些自选语篇翻译的赏析,安排学生在学期最后几周内完成。

4.7 教学与检测的方法和手段

在教学方法和手段上,本模式提倡翻译教学方法和手段的多样性,课堂上以讲解和讨论为主,亦可同时借助于多媒体手段;课下练习和辅导可以借助网络;翻译实践环节中可安排情景教学等。

在检测方法和手段上,本模式强调把双语周记、语篇翻译练习、小论文等作业的完成情况计入平时成绩,比例可在30%到50%之间,期末考试分数比例占总成绩的70-50%;期末测试内容中,翻译理论常识和译例的分析评论可占卷面成绩的30%,英汉互译可占70%,从而突出大纲中本科阶段对翻译实践的侧重。

5. 翻译教学模式“五环”的划分和运作

本翻译教学模式为什么称作“五环”模式呢?首先,“英汉双语阅读和翻译理论材料阅读”这两类内容其实处于同一个基础层次,都处于翻译学习的起点位置。通过该环节,学生可以自主地去积累关于英汉互译的理论层面和实践层面的感性和理性知识,这都属于间接经验层面。

其次,“双语周记写作”单独列为一环是因为:在该环节,学生在第一环所获取的间接经验的基础上进行初步实践,这是获取直接经验的基础训练,学生此时既是作者又是译者,对于翻译时所面临的问题能够比较容易地处理。因为学生自己就是作者,在原文理解上应该不成问题,难度可能更多地存在于表达层面。在翻译理论和实践能力的训练上,该环节比第一个环节提高了难度。

第三,“语篇翻译练习”时,学生变成了纯粹的译者,不但翻译时表达上有难度,在理解上也具有了难度;同时,“翻译理论和翻译评论的小论文写作任务”也使得学生自觉地努力思考和发现第一环节中关于翻译理论和翻译实践的问题,所以这两项也归于一环是因为它们在难度上比前两环又有所提高。

第四,“作业讲评”划为一环是因为该环是化解第二和第三环节中所遇到困难的重要一环,此环节是师生积极互动的解惑过程,起着理论与实践、课内和课外粘合剂的作用,同时也是引出下一环节“课堂内容新授”的重要起点。

第五,“课堂内容新授”单独划为一环,其必要性不言而喻。在此环节中,教师根据在第二、三、四环中发现的语言文化等方面的问题,结合培养学生翻译观念的教学内容系列安排,把学生持续引向学习的纵深。在此期间也会有一些翻译练习,但时间长短的安排是灵活的,是为翻译观念的培养服务的。

此“五环”是紧密联系的一个整体,整个模式中缺失任何一环都是残缺的,通过以上五环的划分,其运作特点可见一斑。整个模式的运作对教师提出了很高的要求,“教书匠”式的教师已不能适应,这时需要的是“学者型”的、具有翻译学科专业思维的教师;学生也不是无奈的被填之“鸭”了,而是教与学过程中的积极参与者和创造者。

6. 结论

多年以来,国内的翻译教学经常出现两个极端。一个极端是:翻译教学着重于所谓的“翻译实践”,即在字、词、句层面的技巧学习和技能培养,结果是学生学习过后感觉学到很多知识,但遇到具体文本的翻译时却依然手足无措;另一个极端是:教师把翻译理论讲得玄而又玄,学生却感觉如坠雾中,愈发感到翻译学习的困顿和无奈。前者表面上重视翻译实践教学,实际上忽视了培养学生健全的翻译能力;后者表面上重视翻译理论教学,实际上忽视了翻译理论教学,因为教学者没能有效地利用相关翻译理论培养学生“翻译能力”中的“灵魂”,而只是一种无的放矢式的空谈。无论是知其然而不知其所以然,还是知其所以然而不知其然,都不是翻译教学的最终目的。随着时间的推移,这种翻译教学越来越显示出其不足之处。尤其是知其然而不知其所以然的译者,对于棘手的翻译问题很难进行有效的处理,诸如在语篇的整体效果或者一些文化缺项的处理方面。杨自俭先生就曾一针见血地指出“目前的外语专业的本科生与研究生有三项明显的不足:知识面窄,中国语文水平低,理论修养差”(转引自张柏然、许钧,2002:17)。之所以会出现这种局面,一方面是由于高校外语专业在中外文化基础课程和中文语言文化课程设置的欠缺,另一方面是由于忽视了专业理论和专业实践教学的有效结合。如果有建立在双语语言与文化基础上的翻译理论作指导,就可以少走许多弯路,从而收到事半功倍之效;如果有翻译实践训练的有效支撑,也不会出现只会空谈而没有实践能力的空口理论家。总之,在翻译教学中理论教学与实践教学的有效结合是翻译教学的总体趋势。

参考文献

蒋招凤、周彦. 翻译课教学现状及多元化教学模式[J]. 广西师范学院学报,2005(3):116-120.

李翔一、辛朝晖.“变译”概念及其对翻译教学的启示[J]. 教育与职业,2005(33):77-78.

刘季春. 本科翻译教学“观念建构”模式刍议[J]. 上海翻译,2006(2):48-51.

刘季春. 翻译教学“观念建构”模式再探[J]. 广东外语外贸大学学报,2006(2):81-85.

穆雷. 中国翻译教学研究[M]. 上海:上海外语教育出版社, 1999:36.

穆雷. 翻译理论在翻译教学中的作用[J]. 外语与外语教学,2004(3):45.

王宇. 关于本科翻译教学的再思考[J]. 外语界,2003(1):17-20.

文军. 论以发展翻译能力为中心的课程模式[J]. 外语与外语教学,2004(8):49-52.

肖红.“翻译作坊”在翻译教学中的运用[J]. 四川外语学院学报,2005(1):139-142.

晓言、孙迎春、阎林. 二度对话翻译教学模式的构建与应用[J]. 山东外语教学,2004(1):84-88.

张柏然、许钧. 面向二十一世纪的译学思考[C]. 北京:商务印书馆,2002:17.

张美芳. 论两种不同层次的翻译教学[J]. 外语与外语教学,2001(5):37-39.

张映先. 翻译教学新模式探索[J]. 株洲工学院学报,2003(4):129-131.

朱山军. 关于专业英语翻译教学模式改革的思考[J]. 教育与职业,2006(5):110-112.