低碳农业的发展模式研究

廖 媛 红

(中国农业大学 ,北京 100083)

2003年英国政府发表了《能源白皮书》首次提出了“低碳经济”(Low-carbon Economy)概念,引起了国际社会的广泛关注。“低碳经济”是以低能耗和低污染为基础的绿色经济,是应对气候变暖的必然选择。其实质是能源效率和清洁能源结构问题,目标是减缓气候变化和促进人类的可持续发展。

农业是国民经济的基础,低碳农业是我国实现低碳经济的根本保证和重要领域。当前,我国农业面临高投入、低产出、低效益、资源高消耗和过度利用、生态退化、环境恶化、农村生活条件差等一系列问题[1]。低碳农业发展模式本质上是低碳经济理念在农业方面的应用,其基本思路是在农业系统中尽可能地减少能源消耗,减少碳排放,实现农业生产发展与生态环境保护双赢,是一种生态经济学原理指导下的可持续发展类型或模式。

1 农业生态系统与温室气体排放

农业生态系统与全球气候变化相互联系又相互影响。农业作为国民经济的基础产业,在全球温室气体(包括 CO2,CH4和 N2O)循环中占有重要地位,是主要的温室气体来源之一。农业生产系统也越来越多地受到温室效应的影响。

1.1 农业系统对温室气体排放的影响

农业系统是全球温室气体的主要排放源,该系统的输入即耕种到食物的分配、消费直到废物的处理等每个环节都会产生 CO2,CH4,N2O和 NOX等温室气体。联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)的最新报告估计,农业系统排放的温室气体占总排放量的10%~ 12%,而且预计到 2030年该系统的排放量还将上升50%。农业系统产生的温室气体主要包括以下几个来源。

1.1.1 土壤和耕地

土壤和耕地释放大量温室气体。一方面,土壤圈是碳素的重要贮存库和转化器。储存的大量有机碳是土壤质量和功能的核心,有利于作物的生长;但由于大量施用化肥,加速了农田土壤中有机碳的矿化,进而向大气中排放了大量的CO2和CH4等温室气体。另一方面,土壤呼吸使大量的有机碳以 CO2形式释放到大气中。因此,土壤呼吸的微量变化将导致大气中 CO2浓度的显著变化,从而影响由于 CO2浓度升高所伴随的气候因素的变化。

1.1.2 农业生产活动

农业生产活动引起大量温室气体排放。主要包括:

首先,耕种过程产生的排放。包括耕种过程中牲畜排放的一氧化氮和甲烷、改变耕地用途(尤其是对森林的过度砍伐)产生的二氧化碳、耕地和牧场产生的一氧化氮和牛、羊等反刍动物消化过程中排放的甲烷等温室气体,占农业系统温室气体排放总量的 80%。

其次,土地使用方式变化引起的气体排放。如采伐森林、过度放牧以及种植经济收益高的作物、弃牧毁草开垦、农田侵蚀性退化、土地沙化等森林和草场破坏等行为还产生了 6%~17%的温室气体的排放。

第三,畜牧业和渔业产生的气体排放。饲养牛、羊、骆驼等反刍动物,饲料在其肠内发酵引起CH4排放,家畜粪肥处理过程也会引起 CH4和N2O的排放以及生物质燃烧等。渔业生产中主要是水产养殖和海洋捕捞业排放污染物。捕捞生产的污染主要是柴油机燃烧的废气、废油排放和船上生活污水排放[2]。

最后,施肥不当加剧温室效应。向土壤中施用石灰能够降低土壤的酸性,促进作物生长,但也会产生大量的 CO2。尿素施用过程中碳素的易挥发性也导致大量CO2的损失。因此施用石灰和尿素也成为 CO2的排放源。除作物吸收利用和土壤残留外,约有50%以上的氮没有被作物吸收而流失到农田外,引发了土壤板结、温室效应以及农产品品质下降等一系列问题。

1.2 温室气体排放对农业生产的影响

温室气体会引起气候变暖,而气候变暖对农业的影响是利弊共存的。尽管温室气体排放对某些区域的农业生产也有积极的一面,如气候变暖有利于延长一些作物的生长期、缩短霜冻期,增加的二氧化碳有助于作物进行光合作用,因而会提高某些作物的产量。但是从总体上看,气候变化使得农业生产的不稳定性增加,产量波动幅度增大;气候变化导致很多极端气候灾害的出现,使农业结构、农业病虫害发生规律和农业气象灾害发生规律产生了变化。为适应生产条件的变化,农业成本和投资需求将大幅度增加[3],对我国农业生产弊大于利。

1.2.1 对农作物种植制度的影响

随着气候变暖,全年积温的增加,土壤湿度减少,同一区域的种植制度也会发生相应变化。目前,气候变暖导致我国中部地区冬小麦全生育期缩短,夏季总降水量减少,造成夏玉米生育期延迟,全生育期天数显著增加的趋势。华南、华北和西南等一些地区由于当地气候已经接近农作物生长适宜温度上限,气候变暖使作物生长发育加快,生育期相应缩短,致使产量逐步减少。另一方面,随着气候变暖,年积温总量增加,农作物品种选择、播种期、收获期以及茬口安排等方面也受到一定影响,若不做相应调整,不仅会造成光热资源的大量浪费,而且会对某些农作物的生长发育产生危害,造成减产[4]。

1.2.2 对土壤养分的影响

首先,气候变暖降低土壤有机质含量。土壤有机质不仅是养分的重要来源,而且对土壤理化性状以及各肥力因素,都具有全面深刻的影响。而随着全球气候变暖,地温升高,土壤中的各类微生物活性增强,加快了土壤中有机质的分解与养分的释放,若不及时对土壤补充有机质,将会加大土壤中有机质含量下降速度,土壤贫瘠化将呈加快趋势。

其次,气候变暖降低化肥利用率。生产中化肥的大量投入,造成土壤板结,理化性状恶化,通透性不良,引起土壤中反硝化作用的加强,使土壤中有效氮素含量下降。随着温度的升高,还会加大土壤中的氨态氮的挥发,使化肥利用率降低。而随着土壤有机质含量的下降,土壤中 pH值的升高,不仅影响了土壤中磷、钾等大量元素的释放,而且还影响了钙、镁等元素的释放,导致土壤中各类营养元素有效态含量的降低。

第三,气候变暖加重病虫危害。一方面由于春季气温回升较早,秋季气温下降缓慢,造成病虫草害发生提前,结束延迟,使整个危害周期延长。另一方面随着气候变暖,特别是冬季温度的升高,使农田土壤中虫源、菌源越冬死亡率下降,病虫越冬基数相应增加,造成来年农作物病虫害发生加重。

由此可见,农业系统是重要的温室气体来源,同时又受到温室效应的严重影响。制定低碳农业发展政策,降低农业生产过程中的碳排放,越来越成为社会各界关注的焦点和区域经济发展中重点考虑的领域之一。尽快转变农业生产模式,发展低碳高效农业已成当务之急。

2 低碳农业的发展模式

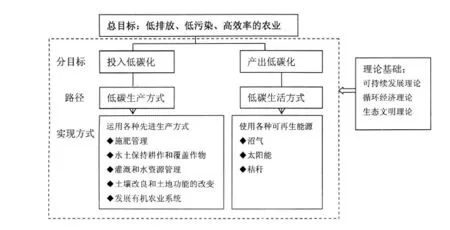

“碳减排”不仅涉及到传统的产业结构和能源结构的问题,而且涉及人类传统的生产方式和生活方式,从本质上触动了人类经济发展方式变革的问题[5]。本文构建了较为全面的低碳农业的发展模式,如图 1所示。

该模式由以下几部分组成:第一,低碳农业的总目标:实现低排放、低污染和高效率的农业;第二,这个总目标可以分解为投入低碳化和产出低碳化两个分目标;第三,上述两个分目标的实现路径分别为低碳生产方式和低碳生活方式,每个路径又有很多具体的实现方式,后文将对此进行详细说明。第四,整个低碳农业发展模式的理论基础包括可持续发展理论、循环经济理论和生态文明理论等。

2.1 低碳农业生产方式

低碳农业生产方式就是降低对化石能源的依赖,走有机、生态、高效农业的新路子。在“低碳”理念的指导性,农民可以利用联合耕作、有机农业、土壤改良等新型的农业生产方式来应对气候变化,提高农民利润率和农业能源效率并改进大气和土壤的质量。

图1 低碳农业发展模式

2.1.1 施肥管理

通过有效的施肥管理,降低农业生产对化石能源的依赖,大幅度减少化肥和农药使用量,走有机生态农业之路。如用粪肥和堆肥作为化肥的替代品,提高土壤有机质含量;采用深耕作物与中耕作物轮作,引入蚯蚓、微生物共同熟化深层土壤,扩大作物根系营养能力;通过 DPS追踪系统进行精细耕作可以提高化肥的使用效率,减少一氧化氮的排放。其它可行的措施还包括作物和肥料(绿色和动物肥料)的覆盖;固氮作物的轮作以及综合病虫害管理等。

2.1.2 水土保持耕作和覆盖作物

水土保持耕作主要指在保留作物残茬或秸秆覆盖的耕地上进行作物耕作,以保护地面,增加土壤有机质,改变土壤理化性质,增强土壤抗蚀能力,防治水蚀、风蚀,提高粮食产量。水土保持农业耕作有显著减少径流冲刷,改良土壤,并减少土壤中的碳流失到大气中的效果;同时还可以增加土壤的碳汇。有利于水资源保护,减少土壤侵蚀,灵活地提高耕种和收割,并且能够减少劳动力的需求。

2.1.3 灌溉和水资源管理

使用先进的节水灌溉系统可以提高水资源的利用效率,改进地面灌溉技术也是节水的最好方式。可采用以下方式:一是进行土地平整和条田建设。平整度较好的土地比较差的土地平均节水 10%~ 20%,这是改进地面灌溉技术的基本条件;二是高度重视农艺节水技术。根据作物生长周期,需求饱和度进行适时、适量供水,实现节水、增产和增效,打破部分农民只要有水就浇,浇的越多越好的片面认识。此外,大力推广喷灌、滴灌等高效节水农业技术,较大限度的提高水资源的利用率,可大大减少农业生产成本。

2.1.4 土壤改良和土地功能的改变

该项措施鼓励土壤、水分和空气质量的保持和改善,以减少温室气体的排放。目前,最简易、最有效的办法是植树造林,通过地表的光合作用吸收大气中的二氧化碳。还有一些无需用人工合成肥料提高土壤肥力的办法,如保持可持续的放养率、循环放牧以及季节性地使用木柴等措施,减少畜牧业带来的温室气体排放;通过间作和淡季耕种豆科植物,利用其固氮作用来促进土壤肥力;退耕还林、还草、延长轮伐时间等都能有效增加土壤中的碳汇;常年的混农林种植也能够保持土壤里的生物数量以及相当大的碳储量,但这种做法还不普遍。

2.1.5 发展有机农业系统

推广有机农业不仅能从根本上解决农业生产过程中大量消耗化石燃料的问题,大量减少温室气体排放,还可以在生产过程中强化固碳,带来了生物多样性的益处。一方面,有机生产系统无需人工合成肥料来提高土壤的肥力,利用复合畜肥和作物覆盖来增加土壤的有机物质,以此优化可再生资源以及农业生态系统中的养分和能流。另一方面,该系统也能减少人工肥料生产和运输过程中的排放,同时避免耕地或干泥炭地中氧化亚氮和沼气的排放。在相同的农业生产区内,有机体系的排放量往往低于工业化农业体系的排放量。如果全世界都发展有机农业,在全球的农业领域就几乎能够达到碳中和状态。

2.2 农村低碳生活方式

低碳方式不仅仅在农业生产上大有可为,在农村生活中发展低碳的条件也逐渐趋于成熟。要实现农村低碳生活方式,必须要发展乡村新能源,实现农村用能结构多元化。

2.2.1 沼气

沼气是一种前景十分巨大的农村可再生能源。在规模化畜牧业养殖中,可利用畜禽粪便开发沼气,获得生物质能,收集的甲烷可以作为各种农业活动的燃料,还可以用来发电。通过收集这些甲烷,可以减少其排放到大气中,减少动物粪便当作肥料产生的臭味,并减少粪便转移过程中的劳动力消耗。把沼气建设与改厨、改厕、改圈结合起来,生活垃圾、牲畜粪便、作物秸秆发酵成沼气,残留物—沼液可以代替农药,沼渣可以代替化肥,既变废为宝,又节省开支,增加收入,也是发展低碳农业的重要途径。

2.2.2 太阳能

推广太阳能技术,在农村普及太阳能集热器是发展低碳农村的有效途径。在农村推广太阳能灶,会大大减少因燃柴(草、木)、燃气、燃煤而产生的二氧化碳等温室气体。尤其是我国西部地区日照时间长,太阳能资源相对丰富,最适宜大量推广太阳能灶。同时,有关专家还提出了太阳能“南墙计划”的提案。其核心理念是利用建筑朝阳的南立面,尽可能将收集到的太阳辐射能量转换为热能,进而传递到室内以实现供热取暖的目的。

2.2.3 秸秆

农作物收割后的秸秆是农业中的剩余能量,也是一种廉价、清洁的可再生能源,平均含硫量只有0.38%,约为煤的33%,而热值则达标准煤的50%。在农村,多数秸秆仍是被“付之一炬”,秸秆焚烧使得其中70%以上的纤维素、木质素等得不到利用,而且燃烧释放出的有害气体严重污染大气。把秸秆深翻到土壤里腐烂做基肥,或者将作物残茬覆盖在地表可防止风蚀和水蚀,提高土壤生产力。通过秸秆还田,增加土壤养分,减少径流,增加入渗,这是减少农田 CO2排放的最直接有效措施。

为了充分合理利用作物秸秆资源,防止环境污染,亟需探索出综合利用作物秸秆资源的新途径。秸秆饲用、秸秆发电、秸秆碳化等是继秸秆还田处理后,适合我国国情的高效资源化利用方式。此外,还可以把秸秆粉碎掺加畜禽粪便发酵后做生物质有机肥,或者采用秸秆气化技术,在高温、高压、厌氧条件下经热解气化成可燃性气体[4]。

3 结 语

低碳农业是在应对全球气候变化中应运而生的新生事物,是一种生态高值农业模式。其总目标是实现低排放、低污染和高效率的农业,这个总目标可以分解投入低碳化和产出低碳化两个分目标。上述两个分目标的实现路径分别为低碳生产方式和低碳生活方式,前者的实现方式包括施肥管理、水土保持耕作和覆盖作物以及灌溉和水资源管理等,后者主要依靠农村生活中使用沼气、太阳能以及秸秆等可再生能源来实现。整个低碳农业发展模式的理论基础包括可持续发展理论、循环经济理论和生态文明理论等。在低碳农业发展模式的指导下,相信我国农业一定能够实现农业生态系统的持续良性循环,以及国家农业发展方式的重大创新。

[1]周震峰,王 军,周 燕,等.关于发展循环型农业的思考[J].农业现代化研究,2004,25(5):348-351.

[2]程 序.生物质能与节能减排及低碳经济 [J].中国生态农业学报,2009,17(2):375-378.

[3]赵其国,钱海燕.低碳经济与农业发展思考[J].生态环境学报,2009,18(5):1609-1614.

[4]Weber C,Matthews HS.Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United States[J].Environmental Sciences& Technology,2008,42(10):3508-3513.

[5]鲍健强,苗 阳,陈 锋.低碳经济:人类经济发展方式的新变革 [J].中国工业济经,2008,4(4):153-160.