凯西莱治疗酒精性脂肪肝72例临床观察

陈 晶 王义丽

辽宁省丹东市中心医院检验科(118000)

近30余年的研究表明,乙醇具有直接的肝毒性作用,是酒精性肝病的基本病因。世界各地的流行病学资料表明,肝硬化的病死率与酒精的消耗量密切相关。酒精性脂肪肝的发病率明显增高。应用凯西莱治疗酒精性脂肪肝72例,疗效显著。

1 资料与方法

1.1 一般资料

134例患者全部选自齐齐哈尔医学院附属第三医院2008年2月2010年10月住院患者,符合2001年7月中华医学会肝脏病学分会制订的酒精性肝病诊断标准,轻度43例,中度75例,重度16例,平均年龄39.5岁(28~69),全部为男性。

1.2 治疗方法

将134例患者随机分为治疗组与对照组,其中治疗组72例,注射用凯西莱(每瓶含量为100mg),剂量为200mg,溶于10%葡萄糖液250mL中静脉滴注,每1次。对照组62例,甘利欣150mg,溶于10%葡萄糖液250mL中静脉滴注,每日1次。两组皆须戒酒、饮食疗法及体育锻炼,疗程均为6周,治疗前两组血清丙氨酸氨基转肽酶(ALT)、γ谷氨酰转移酶(GUF)、三酰甘油(TG)经统计学检验(P>0.05),具有可比性。

2 结 果

2.1 疗效

治疗组70例,62例临床症状消失,8例明显改善;对照组44例症状消失,10例明显改善,8例无变化。

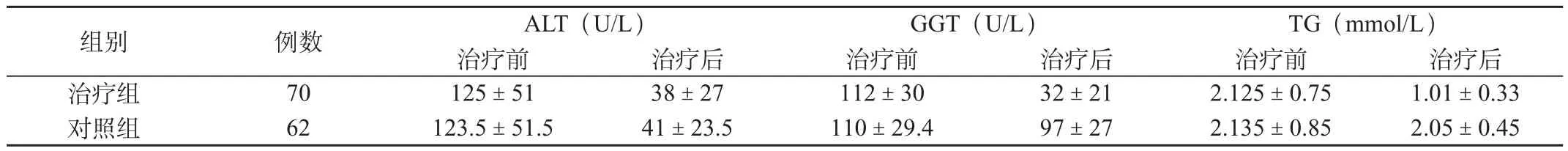

2.2 生化检查

见表1。治疗组:治疗前后ALT、GGT、TG差异有显著性(t值分别为9.624、15.18和9.023,P值均<0.01)。对照组:治疗前后ALT差异有显著性(t值为8.362,P值<0.01),GGT、TG治疗前后差异无显著性(P>0.05)。治疗后,治疗组CGT、TG较对照组差异有显著性(t值分别为13.021、11.938,P值均<0.01),GUF差异无显著性(P>0.05)。

3 鉴别诊断

本病在不同的病理阶段,在诊断上需要与不同的疾病相鉴别,现分述之。

3.1 非酒精性脂肪肝(non-alcoholic fat-ty liver,NAFL)

NAFL是一种肝组织学改变与酒精性肝病相类似,但无过量饮酒史的临床病理综合征。NAFL是现代社会的常见病,多见于中老年人,在儿童和青少年中也时有发生,主要与肥胖、高脂血症、糖尿病、药物、全胃肠外营养、某些外科手术等相关。NAFL临床上可分为单纯性脂肪肝和脂肪性肝炎(NASH),二者临床表现均较轻微,NAFL可发展至肝硬化,但此时肝细胞脂肪变形往往消失,因而在临床上表现为隐匿性肝硬化。NAFL和酒精性肝病在临床表现、实验室改变和肝组织学特征方面虽然类似,但二者各有自己的特点。如NAFL往往临床无明显症状、伴有肥胖、糖尿病,肝功能正常或ALT/AST>1,组织学上脂变相对重,糖原核较多见。而酒精性肝病往往有症状,组织学上酒精性肝病更多见Mallory小体、胆管增生、中央静脉周围纤维化和肝硬化。但是根据NAFL的定义,二者鉴别关键是有无过量饮酒史。饮酒过量至今仍无统一标准,虽然酒精性肝病的诊断摄人酒精量>40~50g/d,但可以作出NAFL诊断的饮酒安全量多为每周<40g。在各种人群这一安全量也不一,如在女性可能低至每周20~30g。因此,在作鉴别诊断时,应尽可能准确了解患者的饮酒量。如果酒精摄人量虽未达标以及患者未能如实提供饮酒史,但CAGE测试达标,或者临床上有任何酒精耐受、依赖、失控、成瘾的表现,均提示酒精中毒的存在,从而支持酒精性肝病的诊断。酒精中毒相关实验室指标有助于二者的鉴别诊断,如AST/ALT>2,mAST升高,GGT和MCV同时升高,CDT的增高等都提示酒精中毒。但这些指标诊断酒精消耗量的敏感性较低。CDT的增高虽较敏感,但部分NAFL也可出现转铁蛋白的微小变异。 总之,二者的鉴别诊断中,最为重要的是明确有无长期大量饮酒史以及酒精中毒的判定。

3.2 病毒性肝炎

病毒性肝炎可由甲乙丙丁戊等多种肝炎病毒引起,临床上可表现为急性肝炎、慢性肝炎或重症肝炎。酒精性肝炎和慢性病毒性肝炎有各自的临床特点。病毒性肝炎见于各年龄组,两性间无明显差异,酒精性肝炎常见于中青年男性。病毒性肝炎患者无嗜酒史,酒精性肝炎患者有长期大量饮酒史,并有酒精中毒的临床表现。肥胖、高脂血症在酒精性肝炎比病毒性肝炎更常见。缺铁性贫血、巨幼细胞性贫血以及末梢神经炎、肌肉消耗同样也在酒精性肝炎更常见。而慢性病毒性肝炎,尤其是乙型肝炎,并发慢性肾炎和关节炎的较酒精性肝炎为多。 慢性病毒性肝炎B超可见光点增粗及肝内血管直径和结构的改变,而酒精性肝炎如脂肪变性明显,在B超往往有脂肪肝样改变,并可出现“假平行管征”,即在肝内门静脉肝段或亚肝段分支旁出现平行的管状结构,其实质为扩张的肝动脉。同样CT检查上,酒精性肝炎肝脏的肿大往往较病毒性肝炎更为明显,并常常呈脂肪肝样表现。肝活组织检查对鉴别慢性病毒性肝炎和酒精性肝炎有很大价值,因为二者的组织学表现截然不同。酒精性肝炎无论小叶内病变轻重,汇管区及汇管区周围炎症均较轻微,而乙型肝炎汇管区及周围炎症较重,特别是中重度慢性肝炎有显着的汇管区周围炎症,碎屑状坏死致界板不齐,并形成桥接坏死,这是二者最显着的区别点。

4 讨 论

近30年的研究表明酒精的肝毒性涉及代谢改变、自由基增加、乙醛毒性、氧缺乏、免疫炎症机制等多个环节。乙醇在乙醇脱氢酶作用下氧化为乙醛,同时产生还原型辅酶I(NADH),致使NADH/NAD比值增高,破坏了肝细胞内的氧化-还原平衡状态,从而使脂肪代谢发生紊乱和三羧酸循环受抑制,导致肝脏内三酰甘油的堆积。长期摄入乙醇,肝脏微粒体乙醇氧化酶被诱导激活,尤其是细胞色素P450IIEl的激活,使自由基产生增加。氧自由基除直接损伤肝细胞外,还可以通过增加肝细胞对脂质过氧化的敏感性,加剧肝细胞损伤。嗜酒者乙醇的代谢产物乙醛被氧化为乙酸的速度大大下降,导致肝内乙醛含量增加。乙醛不仅可以促进自由基的生成和脂质过氧化的发生,乙醛还可与微粒体蛋白、白蛋白、球蛋白等结合,形成乙醛蛋白加合物,作为新抗原,引起体内的免疫应答,导致肝细胞损伤。乙醛还能刺激肝星状细胞产生大量细胞外基质,促进肝纤维化的形成。氧缺乏学说强调肝小叶中央区缺氧在酒精性肝病中的重要作用。乙醇在肝脏内代谢需要氧,由门静脉到中央静脉的氧张力又逐渐减少,因此长期摄入乙醇可导致小叶中央区缺氧,肝脏发生缺氧性损伤。此学说与酒精性肝病的病理改变以肝小叶中央区最严重这一现象符合。此外,嗜酒者存在肠道细菌过度生长、肠黏膜通透性增高以及Kupffer细胞功能紊乱,从而导致肠源性内毒素血症。内毒素不仅可以直接损伤肝细胞,更重要的是通过激活Kupffer细胞,上调TNF-α、IL-1β、TGF-β等细胞因子以及血栓素等脂类炎性介质的表达,使肝脏产生炎症坏死,直至肝纤维化、肝硬化。凯西莱含有巯基,能与自由基(如羟自由基OH—,超氧自由基O2、过氧化氢H2O2等)可逆性结合成二硫化合物,作为一种自由基清除剂,在体内形成一个再循环的抗氧凯西莱可加快乙醇和乙醛的降解、排泄,防止三酰甘油的堆积,修复脂肪肝引起的肝损害,加速乙醇在体内的排泄,防止H-油三酯在体内积聚,故能有效治疗酒精性脂肪肝。

表1 治疗前后生化指标比较 (±s)

表1 治疗前后生化指标比较 (±s)

组别 例数 ALT(U/L) GGT(U/L) TG(mmol/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后治疗组 70 125±51 38±27 112±30 32±21 2.125±0.75 1.01±0.33对照组 62 123.5±51.5 41±23.5 110±29.4 97±27 2.135±0.85 2.05±0.45