移动学习资源建设刍议

邬庆儿

移动学习资源建设刍议

邬庆儿

随着全球范围的无线技术和移动通信技术的快速发展,移动学习作为一种新型的学习方式应运而生。试探讨移动学习的特性和对学习资源的新要求,以微型学习等相关理论为基础,从应用的角度提出移动学习资源的设计原则和建设模型。

移动学习;学习资源;设计原则;建设模式

随着移动计算技术的迅猛发展,移动学习(M-learning)悄然而生,在数字化学习的基础上通过有效结合移动计算技术带给学习者真正随时随地学习的新感受。移动学习被认为是未来学习不可缺少的一种学习模式。但移动学习的移动性和分散性容易导致学习的非连贯性和非系统性,如何有针对性地设计移动学习资源,在零碎的、非系统的学习中保证学习效果,是移动学习资源建设中急需解决的问题。本文在分析移动学习特点的基础上,提出移动学习的设计原则和建设模型。

一 移动学习的特点及学习资源建设新要求

1. 移动学习的特点。

移动学习研究始于1994年美国卡耐基—梅隆大学的WirelessAndrew研究项目,该项目历时3年,最终通过无线基础设施建设为校园内师生、管理者等提供了覆盖整个校园的无线高速连接。此项目是全球范围内第一个移动学习研究项目,随后全球性的移动学习研究就此展开。2000年,爱尔兰远程教育学家戴斯蒙德·基更在上海电视大学建校40周年学术会议上做了题为《从远程学习到电子学习再到移动学习》的报告,首次将移动学习的概念引入我国。目前学术界从不同角度去理解和诠释了移动学习,大致有以下三种理解:第一种将移动学习作为远程教育的一种新形式;第二种将移动学习作为数字化学习的扩展;第三种从认知学习的角度将移动学习看做具有移动性、情景性特点的全新的技术与学习方式。

综合国内外关于移动学习的研究,笔者认为移动学习的内涵主要应该包括以下几个方面:第一,移动学习是远程学习中的一种数字化学习方式;第二,移动学习使用手机、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)、便携式电脑等无线设备作为学习工具;第三,它具有无线性、灵活性、便携性等特点,可以满足学习者“Anytime、Anywhere、Anystyle”的学习需求。

作为数字化教育的扩展,移动学习的移动性、情景性,使其成为一种全新的学习方式,其有别于传统数字化学习的特性归纳如下。

(1)学习的便捷性。

便捷的学习工具、灵活的学习时间和学习空间使移动学习无处不在。学习者可以随意支配时间,把握空间,获取语音、视频和数据等信息,与同学教师进行互动交流,弥补传统的教学缺陷。

(2)学习活动更具情境性。

情境有利于增强学习的意义。学习的目标不是被动获取知识,而是在真实的情境中应用知识,实践技能。移动技术为情境学习提供了支持,利用手持移动学习设备,提供因时、因地、随需要而发生的及时学习(Just-in-Time)内容,使学习发生在真实自然的社会情境中,在学习者最需要的时候,为他们提供知识信息,实现真正意义上的“活学活用”。

(3)交互的快捷性。

移动通信技术的超强交互功能使学习者在完成个体探究学习的过程中,通过各种不同的方式,与其他学习活动参与者之间开展快捷的群体协作学习,学习活动参与者之间的交流变得更容易。

(4)信息获取的高效性。

通信技术的发展,尤其是3G技术的出现,及其在移动学习中的应用,可以实现瞬间上网和永远在线,使信息获取更加便捷,信息处理更加实时、高效。同时,学习者可以随时获取学习信息,进行学习交流,利用自己的零碎时间进行学习,从而提高学习效率。

随着新世纪的来临,终身教育成为现代社会的需要,传统课堂外的学习者人数大大增加。他们没有固定的学习地点和时间,甚至工作场所也不固定。另外,对于在校生来说,其放假或者外出时也希望随时与学校取得联系,这些是传统利用有线连接的互联网无法实现的。

基于移动数据通信技术与互联网结合而产生的移动互联网技术之上所开展的移动学习,将真正地解决和实现教学在任何时间、任何地点进行的梦想。除E-learnig外,M-learning将成为未来远程教育的另一个重要模式。

2.移动学习资源建设新要求。

移动学习作为数字化学习和移动计算机技术相结合的产物,其最直接的应用形式就是让学习者能够通过移动设备来实现数字化学习,真正解决和实现教学在任何时间、任何地点进行的梦想。

任何完整的学习系统应该由课程资源设计、教学与系统管理、学习支持服务等多部分组成,移动学习系统也不例外。在各部分中,学习者主要通过课程资源完成对知识的学习和掌握。不管是当前比较成熟的E-learning学习系统,还是移动学习系统,学习资源都是系统的核心。

学习资源的开发是一个系统工程,涉及到多种教育教学原理和开发技术,并且还要根据移动学习的学习环境、学习工具及学习过程的特殊性,进行设计开发。在移动学习的过程中,由于学习的特殊性,对资源的设计和开发提出了新的要求:

(1)移动学习的学习形式是“移动”的,斯坦福学习实验室(SLL)的研究表明:人在“移动”中,是和注意力的高度“分散”相关联的,学习者在一定的“零碎”时间中进行学习,移动所带来的各种新的学习上下文的关联及其传递性,也是与固定、大容量等学习方式有所不同的。因此需要开发适用于移动学习这种“碎片”式学习的学习资源。

(2)移动学习资源主要是学习者通过手机、PDA等移动设备进行呈现,由于移动设备显示屏一般较小,因此要求移动学习资源内容页面较小,导航和菜单简单明了,内容的表现形式以文本、图片为主,尽量少用移动、Flash等动态显示方式,正文和背景的颜色对比要符合人的视觉特点等。

(3)由于移动学习的灵活性和随机性很强,对学习内容的获取也比较随机,而对信息反馈的速度要求能快速反馈,内容尽量简单明了,这就要充分体现移动学习资源信息内容的承载量小而精。

(4)移动学习大都首先在成人学习中展开,在进行移动学习资源的建设时,需要充分考虑使用对象的心理特点和个性化特点,注重建设适合以成人学习群体为主体的移动学习资源。

二 依据移动学习特点,建设移动学习资源

1.理论依据。

(1)微型学习理论。

微型学习是相对于正式学习的一种非正式学习模式,是对正式学习的有益补充。微型学习所面对的是一些相对较小的学习单元或时间较短的学习活动,它不仅表现在学习者的地理位置是变化的,学习者与学习内容的交互方式也是变化的。另一方面,作为终身学习主体的成人学习者,由于工作、家庭等原因,需要选择在有限的时空进行学习,以满足其实用性目标,包括即时地解决问题、获得实用的咨询、利用时间片段训练技能等。

微型学习体现短时间、小片段、自由性和实用性的特点。也就是说微型学习是以实用短小的内容组块来设计学习内容,以微型的媒体来呈现微型的课程内容,以多种移动通信工具来承载微型内容,并设计在内容、学习者之间的互动通信。所以微内容要求具有小组块、松散连接、随处可在等特点。

用光上主要是围绕着人物的柔和度来设定,并且使用了蝴蝶布作为过渡,这样可以让光质更加柔和,拍摄时也要距离近一些,尽量避免环境对光质效果的减弱。

移动学习是一种“非固定”状态的,注意力“高度分散”的、零碎的、小容量的、随时随地的学习,以满足其实用性的目标。微型学习理论正是针对这些要求,指导学习者利用移动设备帮助学习者达到实用性的学习目标。

(2)建构主义学习理论。

建构主义认为,知识不是通过教师传授得到,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得。

在建构主义的教学模式下,比较成熟的教学方法之一是“随机进入教学”(Random Access Instruction)。要求在教学中注意对同一教学内容,在不同的时间、不同的情境下,为不同的教学目的,用不同的方式加以呈现。换句话说,学习者可以随意通过不同途径、不同方式进入同样教学内容的学习,从而获得对同一事物或同一问题的多方面的认识与理解,通过多次“进入”同一教学内容将能达到对该知识内容比较全面而深入的掌握。

建构主义学习环境下的教学设计强调以学生为中心,要求在学习过程中充分发挥学生的主动性,让学生能根据自身行动的反馈信息来形成对客观事物的认识和解决实际问题的方案;强调“情境”对意义建构的重要作用。建构主义认为,学习总是与一定的社会文化背景即“情境”相联系的,在实际情境下进行学习,可以使学习者利用自己原有认知结构中的有关经验去同化和索引当前学习到的新知识,从而赋予新知识以某种意义;同时还强调对学习环境(而非教学环境)的设计。建构主义认为,学习环境是学习者可以在其中进行自由探索和自主学习的场所。在此环境中学生可以利用各种工具和信息资源来达到自己的学习目标,学习环境则是一个支持和促进学习的场所。在建构主义学习理论指导下的教学设计应是针对学习环境的设计而非教学环境的设计。因为,教学意味着更多的控制与支配,而学习则意味着更多的主动与自由。建构主义还强调利用各种信息资源来支持“学”,要求在学习过程中为学习者提供各种信息资源来支持学习者的主动探索和完成意义建构。对于信息资源应如何获取、从哪里获取,以及如何有效地加以利用等问题,是主动探索过程中迫切需要教师提供帮助的内容。移动学习为学习者在实践的环境中进行理论学习提供了支持服务。

(3)经验学习理论。

考博(Kolb,1984)的经验学习理论认为,学习中的自主性就是独立和相互依赖,并提出学习四步骤循环的观点。他认为,学习是由抽象概念、活动实验、具体经验和反思观察四个阶段构成的循环过程,这四个阶段的互动并螺旋式上升是有效学习的基本特征。在抽象思考和实践活动中,都需要大量的知识与信息做基础,否则,思考将变成胡思乱想,实践也将变成脱离知识与科学的蛮干。利用移动学习技术,在抽象思考与实践活动过程中方便、及时地获取所需的知识与信息,将极大地调动学习者的学习积极性,提高效率。

本文所涉及到的移动学习资源指的是知识资源,是为支持和促进移动学习,组合各种数字化的媒体(如音频、视频、程序性软件、网络等)来呈现知识、信息的学习材料。

除了学习资源开发的基本原则外,根据移动学习的学习环境、学习工具及学习过程的特殊性,移动学习资源建设还应遵循下述原则。

(1)便利性原则

学习地点的不确定性是移动学习的最大特点,由于学习地点的移动性,学习过程无疑会受到干扰,因此在移动学习资源开发上必须坚持适合的原则,开发在移动学习环境下和容易受干扰的情况下适合于成人学习者的学习资源。

(2)专题性原则。

由于移动学习易受外界环境干扰,移动学习资源内容应围绕某一专题展开,这样可以增强学习者学习的目的性,使学习者每完成一次学习都能对该专题有比较详细的了解,掌握一定的知识。

(3)个性化原则。

没有相对完整的学习时间是造成多数人的学习资源总是出现“第一页”现象的主要原因之一。如果知识点过于系统和完整,而这些完整系统的知识点一旦中断必然会引起学习者的学习挫折感,成为成人移动学习者的拦路虎。移动学习资源开发时遵循零散的原则,给成人学习者步步为营,各个击破的学习成就感,激发他们的学习成就动机,从而达到有效学习。

(4)持续性原则。

由于移动学习的教学活动时间是由学习者自由支配和安排的,容易造成学习者在学习内容上的不完整性、长期性,因此其知识资源应能不断满足学习者的需求,应与学习者的知识水平保持一致。

(5)易用性原则。

指移动学习资源的呈现形式应简洁明了,且概括性较强,界面操作简单。由于移动学习设备本身的缺陷(如屏幕小,操作不便)和无线网络速度的限制,移动学习资源的知识内容应言简意赅,界面操作应方便快捷,以弥补上述方面的不足。

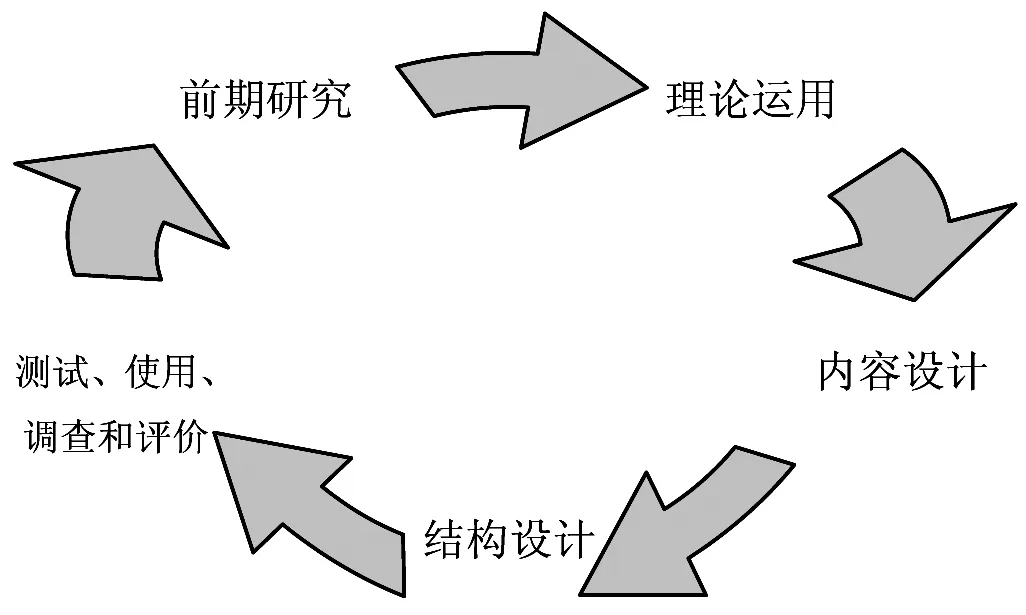

3.移动学习资源设计过程。

根据相关理论和移动学习资源的设计原则,以对学习者思考、学习、领悟、工作、交流和交互等的充分理解为基础,体现以人为本的设计目标,笔者构建了一个移动学习资源建设的过程模型:

(1)前期研究。

从教学设计思想及软件工程的角度对移动学习的内容、学习者、学习目标和系统软硬件需求,设计教学策略、媒体类型和程序总体框架等进行研究和分析,确定移动学习资源设计的的“五性”原则:便利性、个性化、融合性、持续性和易用性,确保能够实现学习者在不同的地点根据需要进行学习;根据学习者的能力、知识特点和学习风格等进行设计;与学习者已有的知识或技巧配合恰当;不管技术的变迁,学习者能不断积累知识,为终身学习提供支持;能适合日常的交流、参考、工作、学习和讨论等需求;技术操作简单,学习者不会因目前的技术水平和经验受到限制等目的。

(2)理论运用。

在设计时,注意引入微型学习理论、建构学习理论和经验学习理论等相关理论。如微型学习理论是针对移动学习“非固定”、注意力“高度分散”的、零碎的、小容量的、随时随地的学习特点,指导学习者利用移动设备帮助学习者达到实用性的学习目标;建构主义理论可以较好的理解学习者学习过程的认知规律。另外还包括控制论,认知论等;经验学习理论阐述了学习步骤循环特点,在抽象思考与实践活动过程中方便、如能利用移动技术及时地获取所

需的知识与信息,,构建一个自主、合作的学习环境,将极大地调动学习者的学习积极性,提高效率。

(3)内容设计。

移动学习中,学习者处于“非固定”状态,注意力高度分散,不能依赖学习者自身存在的强烈的学习动机和兴趣。学习内容要与学习者的学习、生活、工作密切相关。移动学习资源在设计时,应提供一个以工作和生活中的实际问题为中心,单一的具有实用意义的主题,包括即时解决问题、获取实用的咨询、利用时间片段训练技能等,以便学习者在较短的时间内完成学习的同时保证学习效果,并能维持激发和维持参与学习的兴趣和积极性。

(4)结构设计。

根据学习内容的知识点,模块化设计移动学习资源,同时注意呈现松散的知识关系。一个知识单元提供一个相对完整的知识内容,能刚好容纳一个学习主题,使学习者能在一个独立时间里完成一个知识点的学习。不同的知识点之间要呈现松散的知识关系,但松散的关系后面要体现一定的知识关联,并在不断的学习过程中逐渐形成一个连续的知识结构。

(5)测试、使用、调查和评价。

通过分析、测试、调查,获得调查的反馈信息,找出存在问题,做出相应修改,实现对资源的进一步优化以及完善细节。评价包括对该学习资源的总结性评价,也包括对整个开发过程的形成性评价,该环节能够总结经验,为将来进行资源的开发及开发模型的优化提供借鉴。

三 结语

虽然移动学习并不能、也不会取代任何一种教育形式,但是,它旨在提升与丰富已有的学习资源和学习机会,成为学校教育的重要选择形式,使学生的主体性得到更充分的体现,随着移动学习的进一步发展和应用,相关研究资料和研究成果的不断丰富,移动学习必将为人类建立终身学习体系,促进教育的规模化和个别化发挥积极作用。

[1]乔纳森.学习环境的理论基础[M].郑太年,任友群,译.上海:华东师范大学出版社,2002.

[2]崔光佐.移动教育-现代教育技术的一个新方向[J].教育技术通讯,2002,(1).

[3]德斯蒙德·基更.移动学习:下一代的学习—在亚洲开放大学协会第18届年会上的主题报告[J].徐辉富,译.开放教育研究,2004,(6).

[4]顾凤佳,李舒愫.微型学习—非正式学习的使用模式[J].中国电化教育,2008,(1).

[5]徐先荣,付迎春.建构主义学习理论的教育意义[J].长江大学学报(科学社会版),2009,(4).

AResearchontheMobileLearningResourceConstruction

Wu Qing,er

With the rapid development of wireless and mobile information technology, the mobile learning (M-learning) emerges as the times require as a new learning style. Based on the Micro-learning Theory and other learning theories, this paper analyzes the features of M-learning and the new requirements on the learning resource, and puts forward the design principles and construction model of M-learning resource.

mobile learning;learning resource;design principles;construction model

ClassNo.:G642.0DocumentMark:A

陈砚秋 蔡雪岚)

邬庆儿,硕士,副教授,广州电大,广东·广州。邮政编码:510091

广州市教育科学“十一·五”规划课题“教育E时代数字校园信息化应用系统综合研究”(08A063)系列成果之一

1672-6758(2010)06-0016-3

G642.0

A