程迥《春秋》佚说探微

●黄觉弘(江汉大学 人文学院,武汉 430056)

1 关于程迥生卒年、《春秋》佚说及其学术渊源

程迥字可久,应天府宁陵(今属河南)人,家于睢阳沙随(今宁陵西北)。靖康之乱,徙居余姚(今属浙江)。登隆兴元年(1163年)进士第。游宦江苏、江西等地,政宽令简,颇有治声。学者称沙随先生,事详《宋史》卷四三七本传。程迥学问渊雅,深于《易》学、《春秋》学以及医术,在南宋时卓有声誉,俨然大家,“迥博学好古,朱熹深礼敬之”。[1]1920但元明之后渐少重视,近世以来专文研究其人其学者实不多见。

程迥生年向无考。《宋史·程迥传》云:

靖康之乱,徙绍兴之余姚。年十五,丁内外艰,孤贫飘泊,无以自振。二十余,始知读书,时乱甫定,西北士大夫多在钱塘,迥得以考德问业焉。登隆兴元年进士第。[1]12949

细绎传文,程迥在靖康之乱(1127年)徙余姚前,年不足十五。朱熹(1130—1200)多称之为“沙随程丈”,如《晦庵集》卷五十《答程正思书》、卷五十一《答万正淳书》、卷五十二《答吴伯丰书》、卷六十《答朱朋孙长书》、《晦庵集续集》卷五《答尤尚书书》等皆如是称。《晦翁集》卷八十二《跋通鉴韵语》又称“沙随先生程公”,这都可见程迥年纪多长于朱熹。姑推定程迥生于政和五年(1115年),则年长朱熹十五岁,靖康之乱时程迥十三岁,登隆兴元年(1163年)进士第时四十九岁。又《宋史·程迥传》云:

登隆兴元年进士第,历扬州泰兴尉。……调饶州德兴丞。……改知隆兴府进贤县。……调信州上饶县。……奉祠,寓居番阳之萧寺。……卒官。朝奉郎朱熹以书告迥子绚曰:“敬惟先德,博闻至行,追配古人,释经订史,开悟后学,当世之务又所通该,非独章句之儒而已。曾不得一试,而奄弃盛时,此有志之士所为悼叹咨嗟而不能已者。然著书满家,足以传世,是亦足以不朽。”[1]12949-12952

中华书局点校本于“卒官”下绝句,以“朝奉郎”连下属,然亦多有于“朝奉郎”绝句者,认为程迥官终朝奉郎,如《宋元学案》卷二五《龟山学案》载录湍石门人程迥即题“朝奉程沙随先生迥”,[2]982云:“卒官朝奉郎。”[2]982《浙江通志》卷一九五《寓贤下》[3]324及新近所出《全宋文》卷五七一四《程迥小传》亦称“卒官朝奉郎”。[4]251笔者认为点校本不误。“宋制,设祠禄之官,以佚老优贤。”[1]4080具体来说,是设宫观使、判官、都监、提举、提点等职以安置五品以上年老退休或不能视事的官员。因宫观使等职原主祭祀,故亦称“奉祠”。程迥由上饶知县转为“奉祠,寓居番阳之萧寺”,《宋史》本传没有说明原因,宋人韩淲《涧泉日记》卷中云:

程迥字可久,号沙随先生。……作上饶宰,以不能办财赋,得辞归老鄱阳。朱元晦喜其写字笔正,尝托写武王践阼一篇。先公亦尝招之一饭,淲近年亦得三四通问也。在上饶及旧居鄱阳时,屡得闻其谈论。[5]15

韩淲亲与程迥交游,所言当可信。由此可见程迥既已辞上饶宰,不任职事,以“奉祠,寓居番阳之萧寺”,“归老鄱阳”,并无再转官朝奉郎之事。“卒官”者,卒于“奉祠”之官。《经义考》卷二十八引元人董真卿曰:

(程迥)尝为德兴丞。以女妻董煟,卒老女家,今墓在焉。外曾孙寿民谋表章之,初祠邑庠,朱文公为书“沙随先生之祠”六字。[6]161

按:董煟字季兴,鄱阳人,光宗绍熙四年(1193年) 进士,以《救荒活民书》著称于史。此亦可证《宋史》本传所载之“寓居鄱阳之萧寺”,韩淲所称程迥之“归老鄱阳”,其实是依“女家”终老。“朝奉郎朱熹以书告迥子绚曰”云云,当程迥卒后不久,朱熹致书其子绚。朱熹以淳熙十五年(1188年) 秋七月“磨勘转朝奉郎”,淳熙十六年(1189年)九月“覃恩转朝散郎,赐绯衣、银鱼”,[7]968故朱熹以朝奉郎身份“以书告迥子绚”,必在此间。束景南《朱熹年谱长编》认为淳熙十六年(1189年) 八月,“沙随程迥卒,致书其子程绚吊之。”[7]968其云:

程迥卒年,本传未明言。按传称“朝奉郎”朱熹者,当是朱熹此与程绚书末署“朝奉郎”之故。朱熹于淳熙十五年秋七月磨勘转朝奉郎,十六年九月覃恩转朝散郎(详下)。《文集》卷八十二《跋通鉴韵语》作于十六年三月清明,其中言及程迥“以书见抵”,是春间尚未卒。又卷五十二《答吴伯丰书四》云:“庐陵之讣(刘清之)……沙随程丈书来,甚相知……”刘清之卒于十六年秋七月。此后不复见朱熹与程迥有往返之迹,可见程迥卒在八月中。[7]968

此番考证甚精审,可信从。按此,淳熙十六年(1189年)程迥卒时,年盖七十五岁。

程迥之父程公衡,宋人张世南《游宦纪闻》卷三曾载录程公衡逸事一则。程迥《周易古占法自序》云:“迥尝闻邵康节以易数示吾家伯淳,伯淳曰:‘此加一倍法也。’其说不详见于世。”[8]600言称“吾家伯淳”,似与河南程颢、程颐有宗亲关系,抑或程迥不过偶因同姓而引为同宗耶?

程迥博学多通,著述甚富。《宋史·程迥传》云:

所著有《古易考》、《古易章句》、《古占法》、《易传外编》、《春秋传》、《显微例目》、①按,中华书局点校本《宋史》标点有误,当于“《春秋传》”下绝句,此为一书,《显微例目》则另一书,点校本乃误合二书为一书。据《宋史·艺文志》,程迥有《春秋传》《春秋显微例目》二书。《宋史·程迥传》称《显微例目》乃承前省“春秋”二字。《论语传》、《孟子章句》、《文史评》、《经史说诸论辨》、《太玄补赞》、《户口田制贡赋书》、《乾道振济录》、《医经正本书》、《条具乾道新书》、《度量权三器图义》、《四声韵》、《淳熙杂志》、《南斋小集》。[1]12952

程迥之《春秋》学著述,《宋史·艺文志》云:“程迥《春秋显微例目》一卷,又《春秋传》二十卷。”[1]5064但《玉海》卷四十则云:“程迥作《显微例目》(原注:三卷六十五首)。”[9]762与 《宋史·艺文志》 所载卷帙不同。《春秋本义》卷首《春秋传名氏》云:“睢阳程氏迥可久沙随 《显微例目》。”[10]9不录 《春秋传》。《春秋胡传附录纂疏·引用姓氏》云:“沙随程氏迥可久《春秋解》。”[11]11《春秋解》 当即 《春秋传》。

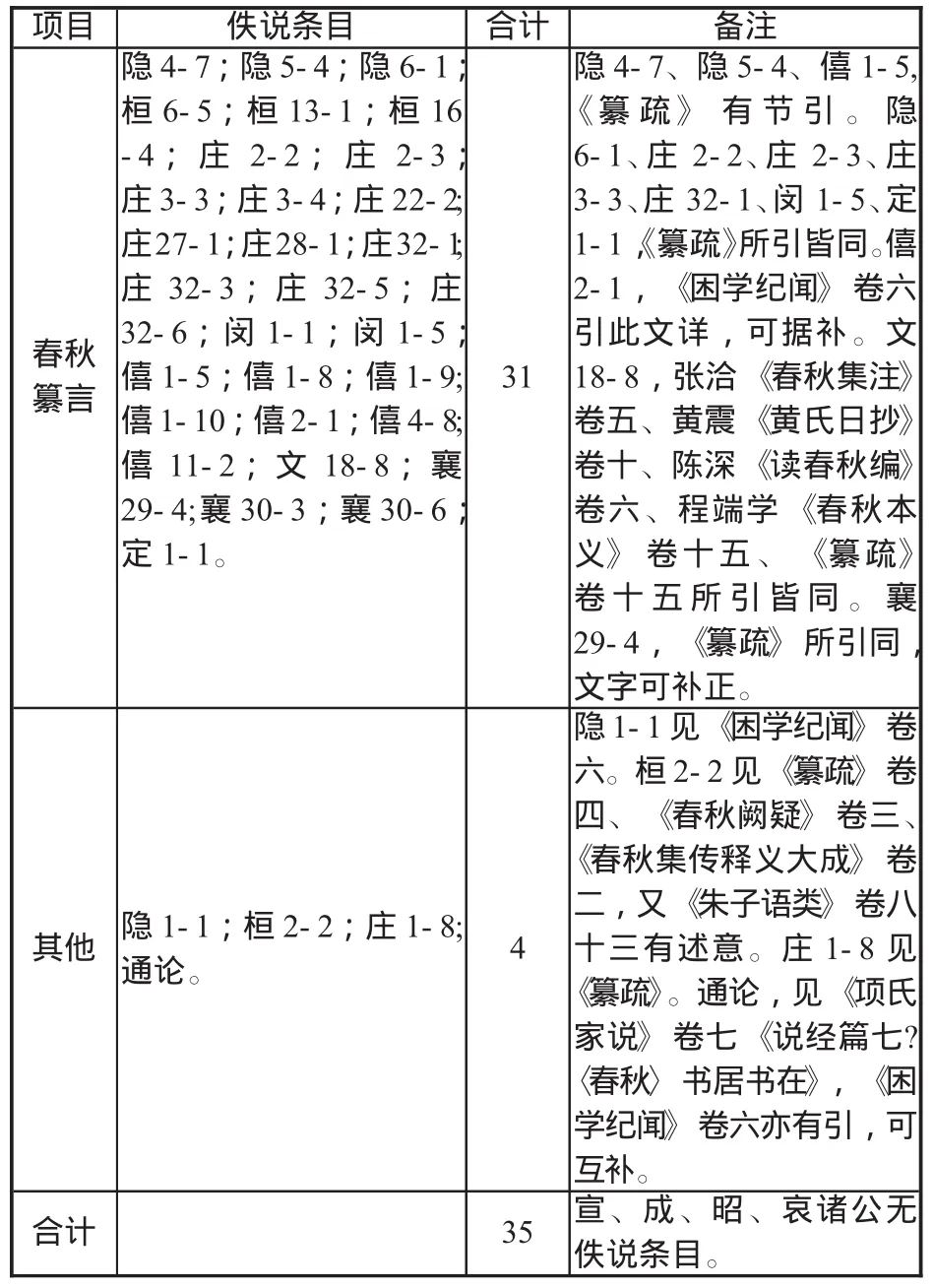

程迥《春秋传》与《春秋显微例目》二书自明以后亡佚不传,故今之论者对程迥《春秋》学所知甚少。考宋元人曾征引程迥《春秋》佚说,今并加辑考,凡得三十五条,其中尤以吴澄《春秋纂言》[12]所引为多,盖吴澄乃朱子四传(朱熹—黄干—饶鲁—程若庸—吴澄),而朱子推重程迥道德文章,故吴澄亦引以为重也。兹制成《程迥〈春秋〉佚说简目表》,以备参考。

?

说明:杨伯峻《春秋左传注》[13]于每条经文皆有序号标记,颇便查检,兼之流传广泛,故今据此书标录程迥《春秋》佚说条目。凡表中所录经文条目,即表示程迥有佚说。如隐4-7,表示隐公四年第七条经文,有佚说,见于《春秋纂言》,依此类推,论者可据此表覆按查览。又笔者于佚说之辑录亦间有辨证,撮要以为备注。备注内,汪克宽《春秋胡传附录纂疏》简称《纂疏》。

程迥精于《春秋》,其行事亦多以《春秋》为准则。《宋史》本传曾载其任德兴丞时,“取《春秋》复仇之义”表彰“英孝程烈女”。[1]12949-12950又载其改知隆兴府进贤县时,以《春秋》事义推议一长年狱讼。[1]12950可知程迥治《春秋》不特为学术,乃行诸吏事,亦果于通经致用者。

程迥《春秋》学有其师承渊源。宋程珌《洺水集》卷十《董知县墓志铭》曾说:“盖君(笔者按,指董煟) 之学出于沙随程公迥,而沙随之学则源于嵩洛。”[14]362指出程迥之学“源于嵩洛”。《宋史·程迥传〉云:

迥尝授经学于昆山王葆、嘉禾闻人茂德、严陵喻樗。[1]12952

王葆事见范成大《吴郡志》卷二七、龚明之《中吴纪闻》卷六。王葆乃深通《春秋》者,《吴郡志》卷二七《人物》中说:

王葆,字彦光,昆山人。逸野堂僖之侄,宣和八年进士。……葆学行俱高,潜心古道,著《春秋集传》十五卷,《春秋备论》二卷。诱掖后进,推诚乐育,如亲子弟,门下士多成立者,号称“乡先生”。[15]391

闻人茂德亦深于经学,陆游《老学庵笔记》卷一云:“嘉兴人闻人茂德,名滋,老儒也。……予少时与之同在敕局,为删定官。谈经义滚滚不倦,发明极多,尤邃于小学云。”[16]7喻樗则杨时门人,字子才,号湍石。《直斋书录解题》卷九著录《玉泉讲学》一卷,云:“沙随程迥可久所记喻樗子才语。”[17]282《文献通考》卷二一〇所录同。从《宋元学案》卷二五《龟山学案》所引“玉泉语录”来看,喻樗说《春秋》,以《春秋》无关褒贬,与孙复、胡安国等人殊异,如云:“《春秋》无褒贬。圣人只如一面镜相似,是非善恶,各因其实。”[2]卷25,970程迥好辨析书法义例,但不侈言褒贬,或即受到喻樗影响。

程迥多“与前辈名公交游,多所见闻”,[17]22除王葆、闻人茂德、喻樗等人外,还与朱熹、汪应辰、王明清、赵蕃等人交游往返,尤为朱熹所推重,屡屡称道其人其学,今《晦庵集》卷三十七载有《答程可久书》凡十通,故吴澄《跋朱文公与程沙随帖》云:“沙随先生经学精深,朱子多取其说,于朱为丈人行,故朱子以师礼事之。”[18]605值得一提的是,乾道己丑(1169年)八月程迥曾给王明清《挥麈录》题跋,与《挥麈录》的流传有较大关系。①按,王明清《挥麈录·前录》卷四录程迥跋云:“右《挥麈录》一编,汝阴王仲言所作也。绍兴辛丑迥侍叔父尉剡……越二十年,迥尘忝末科(1163年),试吏于淮壖。……乾道己丑八月左文林郎饶州徳兴县丞沙随程迥可久跋。”绍兴无辛丑,当程迥误记。从前后文来看,辛丑盖辛酉(1141年) 或乙丑(1145年) 之误。若正二十年,则或为癸亥(1143年)。王明清云:“故人程迥可久,知名士也,览而大喜,手录而识于后,繇是流传。”[19]44-45

程迥又积极培养后进。楼钥《高端叔墓志铭》云:“(高元之)少读襄陵许公翰书,及从沙随程公迥,故尤邃于《春秋》,博采诸儒所长,搜抉无遗。……吾乡及旁郡之为《春秋》者多出君之门,或其门人之弟子也。”[20]1444此外,如董煟(见程珌《洺水集》卷十《董知县墓志铭》)、石乔余(见王柏《鲁斋集》卷九《武当赠行轴识》)、钱寿之(见任士林《松乡集》卷三《孝子钱府君墓志铭》)、曹建(见谢旻等监修《江西通志》卷八十八《人物二十三》)等人皆受学于程迥。

2 关于程迥《春秋》学之特点

今就程迥《春秋》佚说来看,其《春秋》学有如下显著特点:

其一,程迥善博采三传及诸家注说,然多断以己意,于三传注说皆有取有弃。如庄公二年(公元前692年),夏,公子庆父帅师伐於馀丘。杜注:“於馀丘,国名也。”[21]138《公羊传》云:“於馀丘者何?邾娄之邑也。曷为不系乎邾娄?国之也。曷为国之?君存焉尔。”[22]73《谷梁传》云:“国而曰伐。於馀丘,邾之邑也。”[23]44程迥云:“书伐,国也。二传以为邾邑,盖邾附庸。”[12]470程迥虽取杜注,但亦糅合了二传文义。再如庄公三十二年(公元前662年),冬十月己未,子般卒。《左传》云:“子般即位,次于党氏。冬十月己未,共仲使圉人荦贼子般于党氏。成季奔陈,立闵公。”[21]183认为子般被共仲(即庆父)所弑。程迥则说:“般之卒书日辰书名,与襄三十一年子野同,盖亦令终也。文十八年冬十月子卒,不书日辰不名,则故可知也。……胡瑗谓子般非遇弑,信然。”[12]498程迥不取《左传》,而赞同胡瑗,认为子般非遇弑。又如庄公二年(公元前692年),秋七月,齐王姬卒。《公羊传》云:“外夫人不卒,此何以卒?录焉尔。曷为录焉尔?我主之也。”[22]74《谷梁传》 云:“为之主者卒之也。”[23]44程迥则说:“礼于舅之妻无服,外祖父母才小功尔。今以世雠而厚其丧,非礼也。不然,外夫人卒不书。”[12]470不同意公、谷二说,认为此乃“非礼”,故而书之,乃所谓常事不书。值得注意的是,程迥《春秋》佚说中多有与高闶相同或相近者。高闶(1097—1153),字抑崇,号息斋,鄞 (今浙江宁波) 人,绍兴元年(1131年)进士。高闶乃南宋初期有名的《春秋》学家,有《春秋集注》。事详《宋史》卷四三三、《宋元学案》卷二五。如庄公三十二年(公元前662年),秋七月癸巳,公子牙卒。程迥认为“牙实善终也”,不信“左氏以为欲立庆父而季友酖杀之”。[12]497高闶亦认为:“左氏具载季友杀叔牙之事,考之于经,全不寓微意。……以此言之,公子牙盖自卒尔。”[24]129皆不信《左传》之说,文辞虽异,意旨则同。还有如庄3-3条论“葬桓王”、庄22-2条论“葬我小君文姜”、庄27-1条论“公会杞伯姬于洮”、庄32-5条论“子般卒”等条,二人虽文辞繁简有异,但旨意则大同。

其二,程迥善辨析书法义例。如庄公二十八年(公元前666年),春王三月甲寅,齐人伐卫。卫人及齐人战,卫人败绩。对于齐、卫这次战事的缘由和责任以及《春秋》所以记载“卫人及齐人战”的书法问题,程迥辨析甚精,其云:

齐侯自去年已会公于城濮,则驻师于卫地久矣,而曰三月甲寅伐卫,卫受子颓之奔,王命齐侯伐之,则齐侯待于城濮为有礼矣。及卫人不服而战,则前乎甲寅之日,其伐未果也,是宜以卫人主兵。[12]493

再如僖公二年(公元前658年)春王正月,城楚丘。程迥说:“闵二年十二月,狄入卫,至是踰年,诸侯始城楚丘以处文公,救患之师缓不及事,且不反其旧都,故不列所以城之者。”[12]504并由此类事例,归纳《春秋》书法特点,王应麟《困学纪闻》卷六引述云:

邢有狄难,已迁于夷仪,三国之师城邢,俾反其国都,故列三国称师,以著其功。淮夷病杞,方伯不能斥逐蛮夷,使杞人安其都邑,乃城缘陵使迁,故书诸侯而不列序。狄入卫,踰年齐侯方城楚丘以处文公,故但书城楚丘而不著其城之者。书愈略者,功愈降也。沙随程氏云。[25]卷6,7

程迥《春秋显微例目》本所谓“以例说《春秋》”者,朱彝尊《曝书亭集》卷三十四《涪陵崔氏春秋本例序》云:“以例说《春秋》,自汉儒始。曰牒例,郑众、刘寔也。……曰显微例,程迥也。”[26]38,39今所辑佚说中很多都是有关辨析书法义例的条目,如桓2-2、桓6-5、桓16-4、庄2-2、庄2-3、庄28-1、庄32-3、庄32-5、闵1-1、闵1-5、僖1-5、僖2-1、襄29-4、襄30-6、定1-1等条皆是,盖多出于《春秋显微例目》。

其三,程迥精于考据,思虑缜密,往往于事件发生年月之差互中侦获真相。如前所引庄32-3条论公子牙之“实善终”,不信“左氏以为欲立庆父而季友酖杀之”,颇备一说。其说云:

牙,叔孙氏之祖也。左氏以为欲立庆父而季友酖杀之,时公年四十有五,距薨时尚一月。苟以是诛牙,则庆父何为尚执国柄?而二传以为将弑公,又不近理。盖是见闵公不书即位,考例不合,故为是异说。牙实善终也。[12]497

再如桓公六年(公元前706年),九月丁卯,子同生。因太子同之母文姜其后与齐襄公淫乱,同既立为君后,犹不能禁断其母,故颇有疑同为齐襄公之子者,如《谷梁传》即云:“疑,故志之。”[23]32对于这一涉及国本的大疑问,吴澄《春秋纂言》卷二引程迥说:“文姜淫在桓公既卒之后,子同之生无嫌也,所以辨《猗嗟》之刺,著明国统也。”[12]454虽然仅称述了这几句结论,但从这几句便可看出,程迥乃是详考文姜、齐襄事迹先后的结论,吴澄正依据程迥之说推详其意云:

今考之经,鲁桓公三年九月文姜归鲁,至十八年正月始与桓公偕如齐,其间十五年文姜在鲁,未尝适齐,而子同之生在桓公六年之九月,则同为鲁桓之子,而非齐襄之子也明矣。桓公十八年文姜始如齐而通于齐襄,其时同之生已十有三年矣。……襄公、文姜之淫乱盖在同生之后,当同之生,齐、鲁未尝乱也。谨子同之生月日,则以庙祀世系之重在此故特书之,使国统著明。不书其生,则其事不见。此之谓微而显。[12]454

此外,如庄32-5条论“子般卒”、僖1-10条论“夫人氏之丧至自齐”,皆于年月细微处入手,颇见功力。

其四,程迥富有洞察力,见事敏锐明通。如文公十八年(公元前609年),季孙行父如齐。程迥说:“遂、得臣、行父三人皆与谋,以其前后如齐而知之也。”[12]570从《春秋》前后经文排比中推知其实。再如桓公二年(公元前710年),滕子来朝。滕本侯爵,而《春秋》自此之后则皆称滕子。对于其中缘故,解说者纷纷。程迥说:

春秋时小国事大国,其朝聘贡赋之多寡随其爵之崇卑。滕子之事鲁以侯礼见,则所供者多;以子礼见,则所供者少。滕国土小不足以附诸侯之大国,故甘心自降为子。子孙一向微弱,故终春秋之世,常称子。圣人因其实而书之耳。故郑子产尝争承贡赋之次,曰:“昔天子班贡,轻重以列,郑伯男也,而使从公侯之贡,惧弗给也。敢以为请。”即其事也。[11]103-104

程迥此说极为学者所称道,朱熹即赞赏不已,如《晦庵集》卷三十七《答程可久书其十》认为“其间议论小国自贬其爵以从杀礼,最为得其情者”。[27]1647卷五十一《答万正淳书》亦云:“沙随程丈此说甚精,曾见之否?”[27]2409《朱子语类》卷八十三亦云:“向见沙随《春秋解》,只有说滕子来朝一处最好。”[28]2154后来元俞皋《春秋集传释义大成》卷二、李廉《春秋会通》卷三、明王樵《春秋辑传》卷二、童品《春秋经传辨疑》卷上、康熙三十八年(1699年)奉敕撰《钦定春秋传说汇纂》卷四、叶酉《春秋究遗》卷二等皆有称及。①按,顾炎武《日知录》卷四“滕子薛伯杞伯”条谓“沙随程氏以为是三国者皆微,困于诸侯之政而自贬焉。(原注:孙明复已有此说,伊川《春秋传》略同。)”检孙复之说见《春秋尊王发微》卷二,程颐说见其《春秋传》,二说实与程迥说大异,顾氏自注实有误解。

程迥见事明通,切于人情,不作严苛刻深之论。如襄公三十年(公元前543年),五月甲午,宋灾,宋伯姬卒。秋七月,叔弓如宋,葬宋共姬。《谷梁传》云:“妇人以贞为行者也,伯姬之妇道尽矣!详其事,贤伯姬也。”[23]161刘敞《春秋意林》卷下亦说:“使共姬避火而全生,未足以害其贞也。……故审乎死生之度,辨乎荣辱之境,知礼之重重于生,辱之甚甚于死,伯夷叔齐饿于首阳之下,求仁得仁,何以过此乎?”[29]528都是强调宋伯姬之贞节。程迥则说:“古者女子二十而嫁,至是六十岁矣。保傅不应宵出无常处。以逮乎火为贤,则嫂溺援之以手者非耶?今书之详,盖哀之也。”[12]664又说:“伯姬有贤行,遇乎不幸,故书之详。”[12]665程迥虽认为伯姬“有贤行”,但并不特别强调宋伯姬之贞节,而是认为“不幸”,“盖哀之也”,与一般之说刻意赞美宋伯姬贞节之倾向迥然有异。再如隐公四年(公元前719年),十有二月卫人立晋。《谷梁传》云:“卫人者,众辞也。立者,不宜立者也。晋之名,恶也。其称人以立之何也?得众也。得众则是贤也。贤则其曰不宜立何也?《春秋》之义,诸侯与正而不与贤也。”[23]18孙复认为:“诸侯受国于天子,非国人可得立也。故曰卫人立晋,以诛其恶。”[30]9亦认为不宜立。程迥则说:“尹氏立王子朝,一族之私也。卫人立晋,一国之公也。立晋者,著晋无干位之嫌也。时王政不及于诸侯,若平世须王命而后可。”[12]437程迥没有如《谷梁》、孙复以及孙觉、高闶诸人那样全从是否得王命上看待事情,而是认为事出特殊,“时王政不及于诸侯”,可以接受,“若平世须王命而后可”。此可见其明通。又如桓公十三年(公元前699年),春二月己巳,及齐侯宋公卫侯燕人战,齐师宋师卫师燕师败绩。程迥说:“或谓纪侯不当主于鲁桓、郑厉,且溺人近死,何暇论援者之贤否乎?”[12]460僖公四年 (公元前 656年),冬十有二月,公孙兹帅师会齐人、宋人、卫人、郑人、许人、曹人侵陈。程迥说:“涛涂既执,又再侵伐,陈罪特暂谋之不善耳,非有荆楚暴殄中国之罪也。桓公责强夷甚略,罪弱国甚备,非道也。”[12]508皆可见其见事明通,切于人情。

[1](元) 脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[2](明)黄宗羲著;全祖望补修.宋元学案[M].北京:中华书局,1986.

[3](清)嵇曾筠,等监修;(清)沈翼机,等编纂.浙江通志[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[4]曾枣庄,刘琳.全宋文(第254册)[Z].上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006.

[5](宋)韩淲.涧泉日记[M].丛书集成初编本.北京:中华书局,1991.

[6](清) 朱彝尊.经义考[M].北京:中华书局,1998.

[7]束景南.朱熹年谱长编[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[8](宋)程迥.周易古占法[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[9](宋) 王应麟.玉海[M].南京:江苏古籍出版社;上海:上海书店,1987.

[10](元)程端学.春秋本义[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[11](元) 汪克宽.春秋胡传附录纂疏[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[12](元)吴澄.春秋纂言[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[13]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990.

[14](宋)程珌.洺水集[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[15](宋)范成大.吴郡志[M].南京:江苏古籍出版社,1999.

[16](宋) 陆游.老学庵笔记[M].北京:中华书局,1979.

[17](宋)陈振孙.直斋书录解题[Z].上海:上海古籍出版社,1987.

[18](元)吴澄.吴文正集[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[19](宋) 王明清.挥麈录[M].北京:中华书局,1961.

[20](宋)楼钥.攻媿集[M].丛书集成初编本.

[21](西晋)杜预注;(唐)孔颖达,等正义.春秋左传正义[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[22](东汉)何休注;(唐)徐彦疏.春秋公羊传注疏[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[23](东晋) 范宁注;(唐) 杨士勋疏.春秋谷梁传注疏[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[24](宋)高闶.春秋集注[M].丛书集成初编本.

[25](宋)王应麟.困学纪闻[M].四部丛刊三编本.

[26](清)朱彝尊.曝书亭集[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[27](宋)朱熹.晦庵先生朱文公文集[C]//朱子全书.上海:上海人民出版社;合肥:安徽教育出版社,2002.

[28](宋)黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986.

[29](宋)刘敞.刘氏春秋意林[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.

[30](宋) 孙复.春秋尊王发微[M].台北:台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本.