吴茱萸化学拆分组分的性味药理学评价——化学拆分组分抗胃溃疡作用的研究

杨志欣,孟永海,王秋红,杨炳友,匡海学

(黑龙江中医药大学北药基础与应用研究省部共建教育部重点实验室、黑龙江省中药及天然药物药效物质基础研究重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150040)

中药性味理论指导中医临床用药几千年,其成果极为丰厚。然而,由于其理论自身哲学气息浓厚,内容缺乏客观、规范化的评价体系,导致性味理论对现代医药学的指导意义呈下降趋势。因此,如何使深刻而丰富的性味理论得到科学的诠释是我们面临的迫切任务。遵循中医药学基本理论,本课题组提出了“中药一味一性,一药X味Y性(Y≤X)”的假说和基于中药性味可拆分性和可组合性的研究思路,并构建了中药性味理论研究的新模式[1-2]。吴茱萸为芸香科植物吴茱萸[Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.]、石虎[Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.var.officinaLis(Dode)Huang]或疏毛吴茱萸[Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.var.bodinieri(Dode)Huang]的干燥近成熟果实。2010年版《中国药典》收载吴茱萸:辛、苦,热。为阐明吴茱萸辛味和苦味的物质基础,我们采用与吴茱萸性味功效相关的抗炎、镇痛、抗胃溃疡、止呕、止泻等复合药理学指标作为吴茱萸性味功效评价体系,对吴茱萸的各化学拆分组分的生物学效应进行了研究[3-5]。本文报道吴茱萸化学拆分组分的抗胃溃疡作用结果。

1 实验材料

1.1 实验动物

Wistar大白鼠,雌雄各半,体质量(190±10)g,合格证号为P00102007,由黑龙江中医药大学药物安全性评价中心提供。

1.2 仪器与药品

冰冻切片机(AT1720,日本立洋公司);光学显微镜(上海齐跃生物科技有限公司);吴茱萸购自哈尔滨市药材公司(产地:贵州铜仁),经黑龙江中医药大学药学院中药资源学教研室王振月教授鉴定为疏毛吴茱萸[Evodia rutaecarpa(Juss.)Benth.var bod - inieri(Dode)Huang]的干燥近成熟果实;药理实验样品(蒸馏水;吴茱萸水煎液;7个化学拆分组分,实验室制备[3]);肝素钠注射液(Heparin Sodium Injection,批号0507112,江苏万邦生化医药股份有限公司);乙醚等试剂均为分析纯。

2 方法[6]

2.1 对应激型胃溃疡的影响

Wistar大白鼠90只,雌雄各半,随机分为9组,每组10只。分组为蒸馏水空白对照组、吴茱萸水煎液组、吴茱萸内酯组、生物碱1组、生物碱2组、醇沉组、20%乙醇洗脱组、95%乙醇洗脱组和挥发油组。各组禁食12h后灌胃,按大鼠体重2ml/100g给药,连续给药4天。实验前,将大鼠禁食48h,自由饮水。实验时,给药30min后,用乙醚轻麻大鼠,将动物仰卧固定于大鼠固定钢板上,将其下半身置于(20±1)℃的冷水,水面齐剑突水平,5h后处死大鼠,打开腹腔,暴露胃。先结扎贲门,再由十二指肠经幽门向胃内注入1%甲醛固定液6mL(固定15min),然后结扎幽门,剪下胃,浸泡于同一浓度的甲醛中20min。沿胃大弯剪开并展平,用小棉球轻轻将黏膜上的黏液和血块擦掉,观察黏膜损伤程度。石蜡包埋胃组织行4μm切片,苏木精-伊红(HE)染色,光镜下观察黏膜组织学改变。

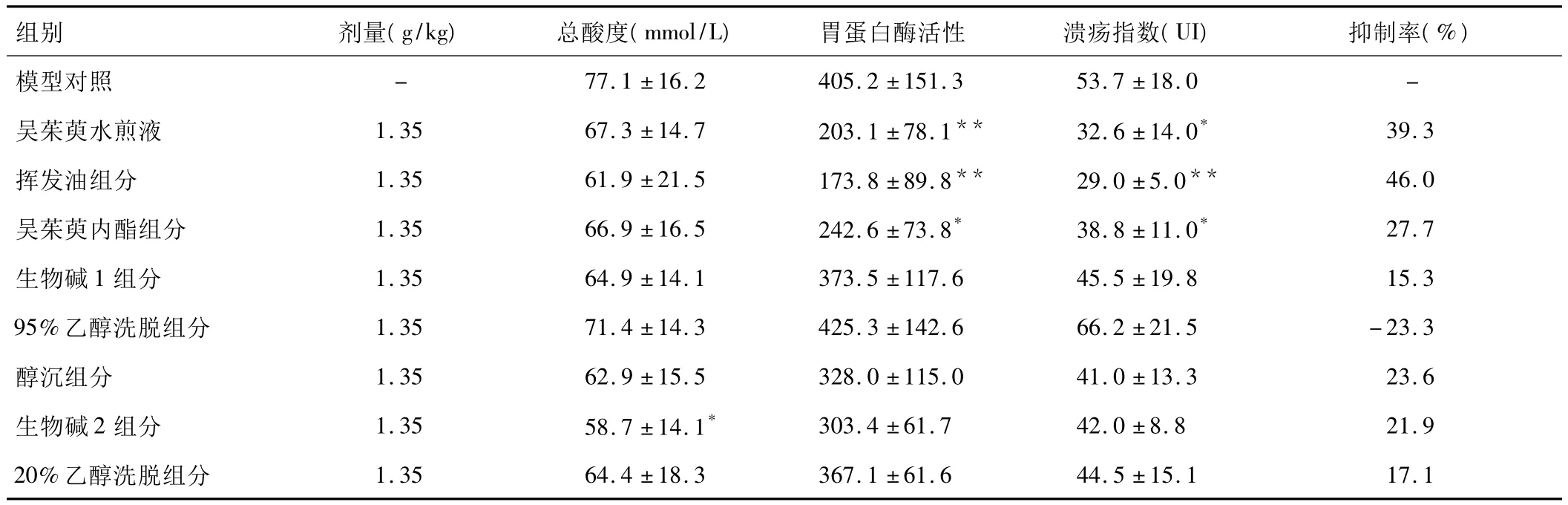

按Guth标准[7]计算溃疡指数(UI):点状出血为1分,线状出血长度<1mm为2分,1~2mm为3分,2~4mm为4分,>4mm为5分,宽度>1mm时分值×2。并按照下列公式计算胃溃疡抑制率。

2.2 对幽门结扎胃溃疡的影响

Wistar大鼠90只,雌雄各半,随机分为9组,每组10只。分组同2.1。每天给予大鼠相应药物,连续给药4天,第4天各组给相应药物后,禁食48h(禁食期间将动物置于底部升高的大孔金属滤网的笼中,以防止其食粪和垫料;禁食期间不禁水),末次给药提前2h。48h后,将大鼠置于钟罩内,用乙醚麻醉后,固定在大鼠板上,自胸骨剑突下沿腹中线切开腹壁,切口约2~3cm,在左侧肋缘部位,用指轻轻往上一推,使胃暴露于切口。在幽门下穿一线将幽门结扎(邻近的其它血管不结扎),结扎后各组大鼠均经十二指肠注射药液1次,溃疡模型组注射同等容积的蒸馏水,然后缝合腹壁切口,用生理盐水清洗,注射青霉素钠5万u/只。

缝合后,将动物单独置于底部升高的大孔金属滤网的饲养笼中,禁食水。经18h后各组大鼠处死,结扎贲门,将胃取出,打开幽门或食道结扎端,收集胃液于刻度离心管中,以3 000rp/min速度离心20min。取上清胃液1mL,加酚红指示剂1滴,用0.01mol/L NaOH滴定,直至胃液先呈黄色再转为红色2s内不消失为终点,记录用去的NaOH量,按照下列公式计算胃总酸度[8]。

总酸度(mmol/L)=耗去的NaOH量×10

按照改良Mett法测定胃液胃蛋白酶活性[9]:取内径为0.9~1.1mm的毛细玻璃管(10cm长),洗净烘干。取适量的鸡蛋清,充分搅匀后用二层纱布过滤。将毛细玻璃管利用虹吸作用灌满蛋清(内无气泡)后,置85℃恒温水浴中使蛋清凝固,制成蛋白管。冷却后,用石蜡将毛细管两端封固,置冰箱中备用。取上述每只大鼠胃液上清液1mL,加入0.05mol/L盐酸8mL摇匀。每瓶中放入长约5cm的蛋白毛细管2根,塞好瓶口,于37℃的恒温箱放置24h后,取出毛细管,用游标卡尺测量毛细管两端的透明长度,求平均值,计算胃蛋白酶活性,胃蛋白酶活性(kU/L)=平均值2×16。

溃疡指数(UI)测定:由打开端注入10%甲醛溶液5mL,固定20min,沿胃大弯切开胃壁,清洗胃内容物,展开胃壁,用小棉球轻轻将胃黏液及血凝块擦掉,观察胃黏膜损伤的程度和形态。按Guth标准[7]计算溃疡指数(UI),并计算胃溃疡抑制率(同2.1)。

3 结果

3.1 对应激型胃溃疡的影响

3.1.1 模型大鼠胃肉眼及光镜观察

冷水对大鼠应激刺激后,取大鼠胃肉眼观察:大鼠胃底部黏膜大片瘀血、出血严重,溃疡面较多;胃黏膜病理切片经HE染色,光学显微镜观察:胃黏膜上皮有缺损,胃底腺上皮细胞变性、坏死,黏膜层和黏膜下层偶见红细胞及含铁血黄素颗粒,黏膜下层偶见中性白细胞浸润。

3.1.2 对应激型胃溃疡的溃疡指数影响

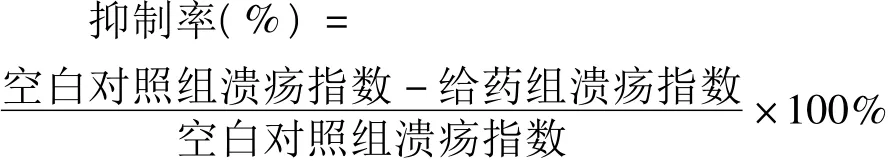

以溃疡指数作为指标衡量作用效果,结果见表1。吴茱萸水煎液对应激型胃溃疡的溃疡指数与对照组相比有显著性差异(P<0.01)。各化学拆分组分中挥发油组分、吴茱萸内酯组分、醇沉组分与对照组相比均有显著性差异(P<0.05)。

3.1.3 给药后模型大鼠胃肉眼及光镜观察

模型大鼠胃肉眼观察,给予吴茱萸水煎液、挥发油组分、吴茱萸内酯组分、醇沉组分后,大鼠胃黏膜出血明显减少,且溃疡部位面积缩小;其余各组对溃疡改善不显著。

表1 吴茱萸及各化学拆分组分对应激型胃溃疡的溃疡指数影响(±s,n=10)

表1 吴茱萸及各化学拆分组分对应激型胃溃疡的溃疡指数影响(±s,n=10)

注:与空白对照组比较,*P <0.05,**P<0.01。

组别 剂量(g/kg)溃疡指数(UI)抑制率(%)- 35.6 ±11.1 -吴茱萸水煎液 1.35 11.0±3.2** 68.8挥发油组分 1.35 14.7±4.4** 58.7吴茱萸内酯组分 1.35 22.4 ±7.0* 37.1生物碱1 组分 1.35 33.4 ±11.8 6.2 95%乙醇洗脱组分 1.35 28.9 ±8.6 18.8醇沉组分 1.35 17.3±5.8** 51.4生物碱2 组分 1.35 30.8 ±12.8 13.5 20% 乙醇洗脱组分空白对照1.35 31.0 ±10.0 12.9

模型大鼠胃黏膜病理切片经HE染色,光学显微镜观察:给予吴茱萸水煎液、挥发油组分、吴茱萸内酯组分、醇沉组分,可见大鼠胃底腺上皮细胞基本完好,未见黏膜下层中性粒细胞浸润等变化。其余各组具有不同程度的黏膜充血、糜烂及炎细胞浸润。

3.2 对幽门结扎胃溃疡的影响

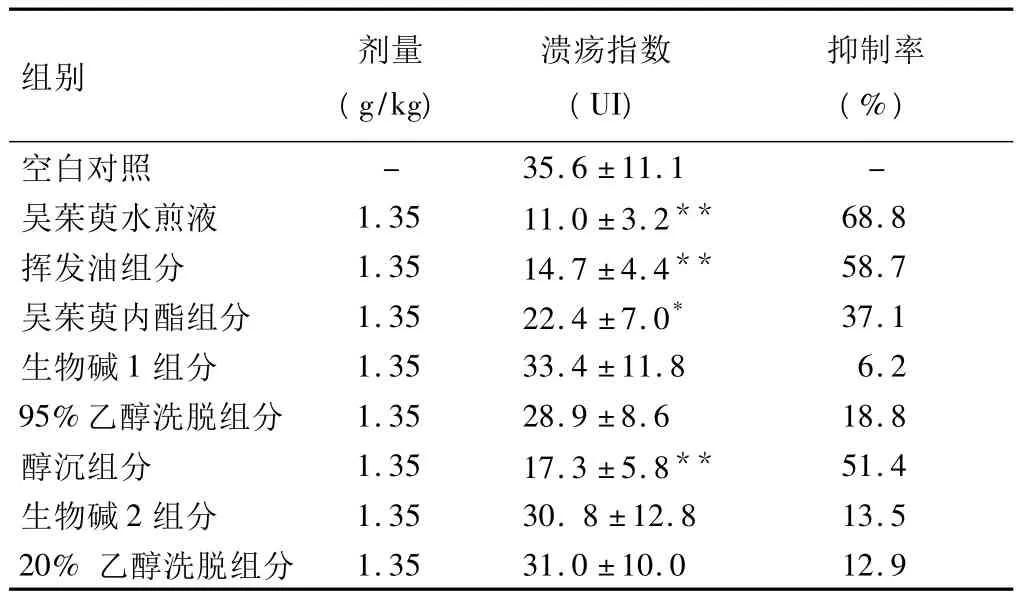

对幽门结扎大鼠胃溃疡的溃疡指数、总酸度及胃蛋白酶活性等的作用结果见表2。结果表明,吴茱萸水煎液、挥发油组分、吴茱萸内酯组分均能降低溃疡指数,与模型组比较有显著性差异(P<0.05);其余各化学拆分组分与模型组比较没有显著性差异(P>0.05)。吴茱萸水煎液、挥发油组分、吴茱萸内酯组分能降低大鼠胃液胃蛋白酶活性,与模型组比较有显著性差异(P<0.05),对胃酸影响与模型组比较没有显著性差异(P>0.05)。实验中还发现,生物碱2组分可降低胃酸度,与模型组比较有显著性差异(P<0.05)。

表2 吴茱萸及各化学拆分组分对幽门结扎胃溃疡的影响(±s,n=10)

表2 吴茱萸及各化学拆分组分对幽门结扎胃溃疡的影响(±s,n=10)

注:与模型对照组比较,*P <0.05,**P <0.01。

组别 剂量(g/kg) 总酸度(mmol/L) 胃蛋白酶活性 溃疡指数(UI) 抑制率(%)77.1 ±16.2 405.2 ±151.3 53.7 ±18.0 -吴茱萸水煎液 1.35 67.3 ±14.7 203.1 ±78.1** 32.6 ±14.0* 39.3挥发油组分 1.35 61.9±21.5 173.8±89.8** 29.0±5.0** 46.0吴茱萸内酯组分 1.35 66.9 ±16.5 242.6 ±73.8* 38.8 ±11.0* 27.7生物碱1 组分 1.35 64.9 ±14.1 373.5 ±117.6 45.5 ±19.8 15.3 95%乙醇洗脱组分 1.35 71.4±14.3 425.3±142.6 66.2±21.5 -23.3醇沉组分 1.35 62.9 ±15.5 328.0 ±115.0 41.0 ±13.3 23.6生物碱 2 组分 1.35 58.7 ±14.1* 303.4 ±61.7 42.0 ±8.8 21.9 20%乙醇洗脱组分模型对照 -1.35 64.4 ±18.3 367.1 ±61.6 44.5 ±15.1 17.1

4 讨论

关于实验性胃溃疡模型的选择[6],现代医学证实胃溃疡的发病机制与胃酸和胃蛋白酶的消化能力及胃黏膜屏障功能失调有关。精神情绪、应激状态、药物和饮食等则则引起胃溃疡的诱因,据此学者们通过化学、物理以及应激等手段制备成功了许多胃溃疡模型。

药理实验中常用的动物模型有:1)应激型胃溃疡:用水或寒冷刺激,使皮层中枢的兴奋及抑制过程失调,引起植物神经调节紊乱而导致溃疡形成。本法诱发溃疡成功率高,方法简便、稳定,重复性好。2)幽门结扎型溃疡:在麻醉无菌操作下结扎幽门,使胃液滞留胃中,胃壁防御机能减弱导致溃疡形成。3)药物诱发型溃疡:消炎痛及阿斯匹林溃疡模型—抑制胃黏膜环氧化酶,使前列腺素(对胃黏膜细胞有保护作用并能抑制胃酸分泌)合成减少,致胃黏膜细胞屏障机能减弱,胃酸增高而诱发溃疡;组胺溃疡模型—组胺可引起高酸度胃液大量分泌;利血平溃疡模型—利血平可使儿茶酚胺耗竭,迷走神经兴奋性相对提高,使胃液分泌增多胃黏膜缺血而致溃疡。4)醋酸损伤型溃疡:用醋酸直接作用于胃壁组织而形成溃疡。

前三种为急性溃疡模型,通常在给予诱因后4~12h发生,因制备方法简便,故应用较多。其中幽门结扎为Shay's传统经典大鼠胃溃疡模型法;胃溃疡疾病在中医辨证中脾胃虚寒证居多,而对吴茱萸而言,其“性”偏热,故其模型选择上以通过“寒邪”应激引发较为适合,因此本研究选用了上述两种实验性胃溃疡模型。

应激型胃溃疡实验中,挥发油组分、吴茱萸内酯组分、醇沉组分表现出良好的治疗作用;幽门结扎胃溃疡实验中,挥发油组分、吴茱萸内酯组分同样表现出治疗作用。综上,吴茱萸抗胃溃疡物质基础为挥发油组分、吴茱萸内酯组分、醇沉组分。

幽门结扎胃溃疡实验中,胃蛋白酶的测定结果提示吴茱萸水煎液、挥发油组分、吴茱萸内酯组分抗胃溃疡的机理与降低胃蛋白酶活性有关。生物碱2组分虽然对胃溃疡没有显著治疗作用,但可以显著降低胃酸度,提示在胃溃疡的治疗中如果将其组合到其他组分中可能会有更好的协同治疗作用。

[1] 匡海学,程伟.中药性味的可拆分、可组合性研究[J].世界科学技术,2009,11(6):768 -771.

[2] 匡海学,王艳宏,王秋红,等.基于中药性味可拆分性和可组合性的中药性味理论研究新模式[J].世界科学技术:中医药现代化,2010,12(6):1 -5.

[3] 杨志欣,孟永海,王秋红,等.吴茱萸化学拆分组分的性味药理学评价-化学拆分组分的制备及其镇痛作用的研究[J].中医药学报,2011,39(4):11 -14.

[4] 杨志欣,孟永海,杨炳友,等.吴茱萸化学拆分组分的性味药理学评价-化学拆分组分抗炎作用的研究[J].中医药信息,2011,28(5):13-15.

[5] 杨志欣,孟永海,王秋红,等.吴茱萸化学拆分组分的性味药理学评价-化学拆分组分止泻、止呕作用的研究[J].中医药学报,2011,39(5):13 -16.

[6] 陈奇.中药药理研究方法学[M].北京:人民卫生出版社,1993:441,461 -462.

[7] Guth PH,Daures PH,Paulsen G.Top ical asp irinplus HCL gastric lesion in the rat[J].Gastroenlerology,1979,76(1):88 -93.

[8] 陈慕实.卫生分析化学[M].北京:人民卫生出版社,1986:59-79.

[9] 徐叔云,卞如濂,陈修.药理实验方法学[M].2版.北京:人民卫生出版社,1994:848-849.