热带风暴GONI活动期间南海上层热结构变化及海浪、风暴潮特征分析

孙璐,黄楚光,蔡伟叙,胡希声,龙小敏

(1.南海环境监测中心 国家海洋局南海分局 广东 广州 510300;2.热带海洋环境动力学重点实验室 中国科学院南海海洋研究所 广东 广州 510301)

热带风暴GONI活动期间南海上层热结构变化及海浪、风暴潮特征分析

孙璐1,黄楚光1,蔡伟叙1,胡希声1,龙小敏2

(1.南海环境监测中心 国家海洋局南海分局 广东 广州 510300;2.热带海洋环境动力学重点实验室 中国科学院南海海洋研究所 广东 广州 510301)

基于遥感资料和实测的潮位、波浪数据,对2009年热带风暴GONI(“天鹅”)活动期间南海上层热结构的变化以及广东省台山市广海湾内风暴潮和灾害性海浪的产生发展过程进行研究,结果表明:热带风暴 GONI活动期间,海表温度分布上明显出现大片低温区,最大降温幅度达2℃左右,而且最大降温区域集中在热带气旋轨迹偏右的海域;热带气旋登陆时,广海湾内波浪波高急剧增大,达到峰值时的最大波高为2.63 m,有效波高为1.64 m,是以风浪为主的混合浪;热带风暴GONI登陆时,适逢天文大潮,风暴增水叠加在天文大潮高潮上,再加上风浪作用,使得当地水位异常增高,期间观测到的最大增水达63 cm。

热带风暴GONI;SST;海浪;风暴潮;南海

Abstract: Based on remote sensing and observations of wave and tide, the paper studied the variability of upper-ocean thermal structure and the characteristics of wave and storm surges during Tropical Storm GONI in 2009 in the South China Sea.The sea surface temperature (SST) decreases with the maximum decreasing 2℃.The SST response in the wake of the cyclone is notably asymmetric and enhanced response is on the right-hand side of the storm track.As Topical Storm GONI land on the coast, the wave height increases rapidly with the maximum wave height 2.63m and the significant wave height 1.64m.Storm surges obviously heightened and the maximum storm surges are up to 63 cm high.

Keywordss: tropical storm GONI; SST; wave; storm surges; South China Sea

引 言

热带气旋系统是海气耦合作用的一个重要形式,对中、小尺度的海洋现象都有着重要影响。热带气旋活动期间,上层海洋产生强烈的响应,海洋中的动量、能量以及环流结构都会发生显著变化。大量观测结果表明,热带气旋经过时会引起海面气温和水温的显著下降[1],其中海表面温度(SST)对热带气旋的响应要滞后于气温[2]。引起SST降低的原因,除热带气旋活动期间海—气热交换过程中大洋失热外,主要是由于热带气旋对海水的垂直挟卷、搅拌作用,引起海洋上层的强烈混合而引起[1,3]。

热带气旋作为一种强烈的中尺度灾害性天气现象,在这种极端天气情况下,往往会产生巨浪和风暴潮,毁坏海上和沿岸各种设施,严重威胁远洋船舶航行的安全,所造成的损失高居十大自然灾害之首,危害影响也很大[4]。在浅海和陆架海区,风暴潮和海浪也是决定该区域物理环境的两大主要因素,是对于海洋监测和海洋预报具有重要意义的物理量。因而,掌握热带气旋引发的风暴潮和灾害性海浪的特征变化规律,对于提高风暴潮、海浪预报的准确度,为海洋减灾防灾服务都是非常关键的。

本文基于遥感资料分析了 2009年热带风暴GONI(“天鹅”)活动期间南海SST的变化过程,旨在揭示海洋-热带气旋系统的海气耦合过程中,南海上层热结构变化的规律。同时利用广东省台山市沿海的实测潮位、波浪资料,对热带风暴 GONI引发的风暴潮和灾害性海浪的产生发展过程进行了分析,以揭示此过程中风暴潮和灾害性海浪的特征和演变规律,为当地的风暴潮和海浪预报提供参考。

1 数据来源及处理

热带气旋轨迹资料是来源于NASA的每6小时一次的热带气旋轨迹数据(下载地址为http://podaac.jpl.nasa.gov/hurricanes/),该数据采用的是GMT时间,为与文中用到的其它观测资料所采用的时间统一,将此数据换算为北京时间(本文中所提到的时间均为北京时间,以下不再特殊说明)。SST数据是由TRMM提供的TMI version_4 的SST逐日数据。

潮位和波浪数据为台山市广海湾内长达1个月的定点连续观测资料,测量仪器为 SZS3-1型压力式波潮仪[5],其中潮位数据每分钟输出一次,波浪数据每 20分钟输出一次,观测点位于广海湾内(112°51.841’ E, 21°53.857’ N),观测位置示意图如图1和图2所示。

通过Pw=P-Pa的计算,对潮位数据进行气压订正,其中P为波潮仪压力传感器测得的总压力,Pa为大气压力,Pw为求得的海水压力。由于仪器布放在海底,潮位起算面不确定,通过计算测量期间的平均海平面,作为潮位参考基面。波浪是通过应用波浪转换公式将压力波换算为表面波得来,再根据表面波计算出波高和波周期[6]。

2 台风GONI及其对南海上层热结构的影响

2009年第7号热带风暴GONI(“天鹅”)于2009年 7月 27日 2时左右在西太平洋海域(143.5°E,11.8°N)附近生成,形成时为热带低压,朝西北方向行进;8月1日后经菲律宾半岛北部进入南海海域,沿着偏西向移动;8月3日后改由西北偏西方向移动,并加强为热带风暴,中心气压低至990 hPa,中心附近最大风速达15.5 m/s;8月4日热带风暴GONI又以西北偏北方向往广东沿岸靠近,移速约为10 km/h;8月5日6时20分在广东省台山市沿海登陆,登陆时中心附近最大风速为23 m/s,风力达9级;登陆后,热带风暴GONI减弱为热带低压,折向西南方向移动,移速减慢为 5 km/h左右,在广东西南部停留时间约为30小时;后穿过雷州半岛,于8月7日进入北部湾海面,并在北部湾南部海面再次加强为热带风暴;8月8日晚热带风暴GONI又折向偏东方向移动;8月9日凌晨从海南三亚以南海域穿过,早晨减弱为热带低压后进入南海西北部海面,逐渐消亡(如图1和图2所示)。

可以看到,热带风暴GONI在南海境内活动时间较长,移速相对缓慢,从8月1日进入南海到8月9日在南海西北部海面消亡,历时长达近10天,期间平均移速小于10 km/h;热带风暴GONI还具有移动路径复杂的特征,移动方向多次变化,登陆后移动方向甚至发生转向,在南海海域内打转。

图1 2009年热带风暴GONI(“天鹅”)路径图Fig.1 Track of Tropical Storm GONI in 2009(图中标注为月/日/时;蓝色实线框选出的区域详见图2)

图2 热带风暴GONI(“天鹅”)在台山市登陆及观测点位置示意图Fig.2 Landing of Tropical Storm GONI and the location of the observation station

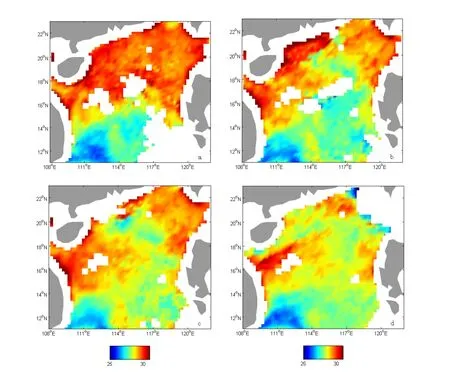

从海表温度分布变化上,能够明显看到热带风暴GONI对南海上层热结构的影响,SST分布的明显变化反映出南海上层海洋对热带风暴GONI的显著响应。8月1日热带风暴GONI还没有进入南海之前,南海北部海域 SST基本上均在29 ℃以上(图3a);到了8月4日,热带风暴GONI在南海北部海域活动时,SST分布(图3b)上明显出现了大片的低温区,最大降温幅度达2 ℃左右,而且可以明显看到,最大降温区域集中在热带气旋轨迹偏右的海域,这与以往的大量观测结果一致[1],造成这种混合层温度下降出现右偏现象的原因,可能是由于热带气旋轨迹左、右两侧风场的极不对称效应引起,还有可能是气旋路径右侧存在较大的惯性流而与气旋型风场耦合造成[7]。

8月5日时,随着热带风暴GONI继续向西北方向移动,最大降温区也进一步向西北方向扩展(图3c)。到8月9日热带风暴GONI逐渐消亡时,整个热带气旋尾迹上还存在着大片低温区,最大降温幅度也还维持在2 ℃左右(图3d),可见,南海上层海洋对热带风暴GONI响应的显著程度。Black的研究结果显示 SST的响应与热带气旋的移动速度关系密切,不同强度和移速的热带气旋引起SST变化的幅度不尽相同,热带气旋强度越大、移速越缓慢,越容易引起 SST的较大变化[3]。热带风暴GONI的强度并不大,强度最大时的中心附近最大风速为23 m/s,尚属热带风暴级别,SST响应的显著程度主要是与热带风暴GONI的移速缓慢有关,热带风暴GONI的平均移速小于10 km/h。

图3 逐日海表温度分布(单位为°C)Fig.3 Distribution of the SST

3 海浪特征分析

从2009年8月平均波高及其对应周期的散点分布图(图4)上,可以看到,8月份大部分时刻的平均波高都在0.5 m以下,平均波高的范围在0.02~1.21 m之间,平均周期的范围在2.1~10.2 s之间,波浪以风浪和涌浪的混合浪为主,平均波高极大值集中在周期为4~8 s的范围内。测点水深约为5 m,浅水因子H=Hd/d的范围在0.004~0.242之间,其中Hd为平均波高,d为水深。

图4 2009年8月平均波高及对应周期的散点分布图Fig.4 Average wave height and corresponding period during August, 2009

图5和图6分别为2009年8月最大波高和有效波高变化过程曲线。从海浪过程曲线上,可以看到,8月3日0时热带风暴GONI距离较远时,仪器观测到的波浪的最大波高和有效波高分别为0.38 m和0.22 m;当热带风暴GONI靠近岸边时,风浪、涌浪就开始逐渐增大,到8月4日12时,最大波高已经达1.14 m,有效波高也达0.78 m;8月5日6时20分,热带风暴GONI在台山沿海登陆时,仪器观测记录到的最大波高为1.62 m,有效波高也迅速增大到1.29 m;受大风影响,波浪波高继续增大,到8月5日11时40分达到峰值,此时最大波高为2.63 m,最大波高对应的周期为6.4 s,有效波高为1.64 m,对应的有效波周期为5.7 s,是以风浪为主的混合浪。

此后,随着热带风暴GONI风场移出,观测点所在海域逐渐远离风区,风浪减弱,但涌浪继续成长,8月10日前后,观测到的波浪的最大波高还维持在近1 m的量级,最大波高对应的周期约为8 s,同时刻的有效波高也近 0.5 m,对应的有效波周期约为8 s,此时是以涌浪为主的混合浪。随后,波浪波高开始回落,到8月15日0时,最大波高仅为0.25 m,有效波高也降低到0.18 m,波高基本恢复到受热带风暴GONI影响前的情形。

图5 2009年8月最大波高及对应周期变化过程曲线Fig.5 Time series of maximum wave height and corresponding period during August, 2009

图6 2009年8月有效波高及对应周期变化过程曲线Fig.6 Time series of significant wave height and corresponding period during August, 2009

4 风暴潮特征分析

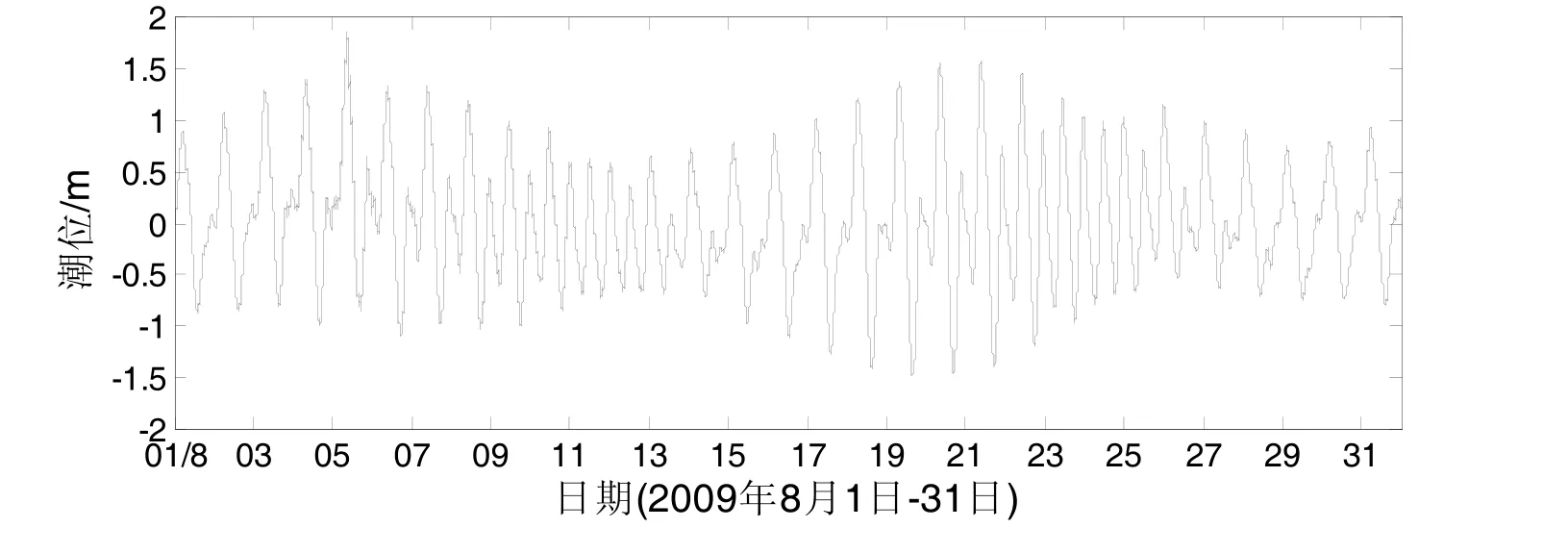

图7为2009年8月的潮位过程曲线,潮位基面为测量期间(2009年8月)的平均海面,从图7中可以看到,大致一天中有两次高潮和两次低潮,一个朔望月出现两次大潮和两次小潮,潮汐日不等现象明显。利用最小二乘法对该潮位资料进行调和分析,得到的6个主要分潮分别为O1、K1、N2、M2、S2以及M4分潮。其中M2分潮的振幅在这6个分潮中最大,M2分潮的振幅为53.09 cm;其次为K1和O1分潮,它们的振幅分别为36.53 cm和37.87 cm;M4分潮的振幅在6个分潮中最小,M4分潮的振幅为10.95 cm。

通过计算,主要日分潮振幅和主要半日分潮振幅的比值F=(HK1+HO1)/HM2=1.4,可见观测点所在海域属于不正规半日潮,半日分潮占主导地位。主要浅水分潮M4的振幅与太阴半日分潮M2振幅的比值为0.2,说明浅水分潮具有明显的量值,该海区潮汐受到浅水效应的作用明显,潮波在传播过程中由于受到浅水效应的作用而变形,从而表现出涨潮时间短、落潮时间长的特征。

从图7中还可以看到,8月5日热带风暴GONI在台山沿海登陆时,适逢天文大潮,风暴增水叠加在天文大潮高潮上,再加上风浪作用,使得当地水位异常增高。为了进一步定量分析风暴增水的特征,将实测潮位与通过调和分析而得到的正常潮位预报值进行比较,得到的增水过程曲线如图8中蓝色实线所示,此外,根据调和分析结果所预报得到的天文潮潮位过程曲线如图8中红色实线所示,黑色实线代表实测潮位的变化过程曲线。

根据天文潮的潮汐预报结果,热带风暴登陆当天8时左右,当地水位将达到天文潮高潮位。8月5日凌晨,当热带风暴GONI逐渐靠近岸边时,其移速较缓,受热带气旋风场大风影响,已经能够观测到显著的风暴增水,3h后增水值近50 cm;到6时 20分热带风暴登陆时,正是天文潮的涨潮期,风暴增水叠加在天文潮上,水位急剧上涨;8时左右天文潮达到高潮位时,增水也形成明显的峰值,最大增水达63 cm,持续了近3h,随后是天文潮的落潮期,增水也开始减少,14时增水降至最低。

最大风暴增水在天文潮的涨潮、停潮或平潮时比落潮时增水值大,这是由于测站位于广海湾湾内,广海湾湾口开阔,潮流通道通畅,湾内水体多为往复流,落潮流偏南,涨潮流偏北。天文潮落潮时,广海湾潮水向外流,而热带风暴GONI引起的风暴增水则向湾内流,风暴潮的潮流方向与天文潮的潮流方向相反,使得风暴增水受到阻碍,因而使得风暴增水速度减慢;而涨潮时正相反,风暴潮流和天文潮流方向相同,都向湾内,两者相互叠加,有利于风暴增水速度加快;停潮或平潮时潮水较为稳定,使得增水也较容易。

当天 18时前后又形成第二次增水极大峰值,最大增水近50 cm,但这次峰值恰好出现在低潮时,未引起较高水位,这种情况在历史风暴潮过程中也常有出现,一般认为主要是由于潮波的长周期运动引起[8]。8月 6日后,增水开始减少,风暴增水影响逐渐消失。

图7 2009年8月潮位变化过程曲线Fig.7 Time series of water level during August, 2009

图8 热带风暴GONI登陆前后实测潮位、天文潮、增水过程曲线Fig.6 Time series of real tide, astronomical tide and storm surge of water level during Tropical Storm GONI

5 结 论

基于遥感资料和实测潮位、波浪数据,对2009年8月热带风暴GONI活动期间南海上层热结构的变化以及广海湾内风暴潮和灾害性海浪的产生发展过程进行研究,结果表明:

(1)热带风暴GONI活动期间,SST分布上明显出现了大片的低温区,最大降温幅度达2℃左右,而且最大降温区域集中在热带气旋轨迹偏右的海域。

(2)热带风暴GONI的强度并不大,SST响应的显著程度主要是与热带风暴GONI的移速缓慢有关,热带风暴GONI的平均移速小于10 km/h。

(3)热带风暴GONI在台山市沿海登陆时,测点的波浪波高急剧增大,达到峰值时的最大波高为2.63 m,最大波高对应的周期为6.4 s,有效波高为1.64 m,对应的有效波周期为5.7 s,是以风浪为主的混合浪。

(4)热带气旋风场撤走后,风浪减弱,但涌浪继续成长,测点的最大波高还维持在近1 m的量级,最大波高对应的周期约为8 s,同时刻的有效波高也近0.5 m,对应的有效波周期约为8 s,此时是以涌浪为主的混合浪。

(5)热带风暴GONI在台山市沿海登陆时,适逢天文大潮,风暴增水叠加在天文大潮高潮上,再加上风浪作用,使得当地水位异常增高,期间观测到的最大增水达63 cm。

[1]刘增宏, 许建平, 朱伯康, 等.利用Argo资料研究2001-2004年期间西北太平洋海洋上层对热带气旋的响应 [J].热带海洋学报, 2006, 25(1): 1-8.

[2]陈上及.中国近海季风和热带气旋活动的气候特征及其对南海水文季节结构的影响 [J].海洋学报, 1994, 16(1): 1-11.

[3]BLACK P G..Ocean temperature changes induced by tropical cyclones [D].Pa.State University, State College, 1983.

[4]聂桂真.影响南海的热带气旋活动初步分析 [J].海洋通报, 1990, 9(2): 27-32.

[5]龙小敏, 王盛安, 蔡树群, 等.SZS3-1型压力式波潮仪 [J].热带海洋学报, 2005, 24(3): 81-85.

[6]王盛安, 龙小敏, 黎满球, 等.近岸海浪、风暴潮及海啸灾害远程实时监测系统的现场试验及应用 [J].热带海洋学报, 2009, 28(1): 29-33.

[7]PRICE J F.Upper Ocean Response to a Hurricane [J].Journal of Physical Oceanography, 1981, 11, 153-175.

[8]石海莹, 黄厚衡.0715号台风“利马奇”风暴潮分析 [J].海洋预报, 2009, 26(1): 36-42.

Analysis on the variability of upper-ocean thermal structure and the characteristics of wave and storm surges during Tropical Storm GONI in the South China Sea

SUN Lu1, HUANG Chu-guang1, CAI Wei-xu1, HU Xi-sheng1, LONG Xiao-min2

(1.Environment Monitoring Center of the South China Sea, South China Sea Branch of State Oceanic Administration, Guangzhou 510300, China; 2.Laboratory for Tropical Marine Environmental Dynamics, South China Sea Institute of Oceanography, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510301, China)

P731.23

A

1001-6932(2011)01-0016-07

2010 -03 -07 ;收修改稿日期:2010-04-02

国家海洋局南海分局海洋科学技术局长基金资助项目( 0821 )。

孙璐 ( 1983- ),女,硕士,助理工程师,主要从事热带气旋活动期间海气耦合过程的研究。电子邮箱:sunlu@scsio.ac.cn。