海底淡水资源赋存条件及舟山北部海域海底淡水资源研究

张志忠,邹亮,崔汝勇,王利波

(1.国土资源部海洋油气资源与环境地质重点实验室,山东 青岛 266071; 2.青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071)

海底淡水资源赋存条件及舟山北部海域海底淡水资源研究

张志忠1,2,邹亮1,2,崔汝勇2,王利波2

(1.国土资源部海洋油气资源与环境地质重点实验室,山东 青岛 266071; 2.青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071)

第四纪时期,中国近海气候为冰期和间冰期周期性交替出现,黄、东海陆架区海、陆相地层交替沉积。海底第四系淡水资源主要是赋存在近海相对比较封闭的古河道砂层地层环境中。利用舟山北部海域2009年完成的高分辨率单道地震测量成果,结合前人调查资料和邻近陆地地区的水文地质资料,对地震资料进行了解译和综合分析研究,初步圈定了早更新世时期的长江古河道和钱塘江古河道位置和海底淡水资源丰富区。这些研究成果为我国近海海域海底淡水资源开发提供了科学依据,为舟山北部海域海底淡水资源进一步调查指明了方向。

海底淡水资源;陆相地层;古河道;舟山北部海域

Abstract: During Quaternary, the climate is characterized by alternate glacial and interglacial regularly in the China Seas.The sediments are mainly alternate terrigenous deposit and marine deposit in the continental shelf of the Yellow Sea and East China Sea.The submarine freshwater resources are mainly contained in the relative closed sandy layers of ancient channels.Based on the data from high-resolution single-channel seismic surveys in 2009, former investigation datum and neighboring terrestrial hydrogeological data, we interpreted, analyzed and studied all seismic data synthetically.Locations of the paleo-river channels of Yangtze River and Qiantangjiang River during the early Pleistocene were probed primarily.Advantaged areas of submarine freshwater resources were determined.All these lay scientific basis on submarine freshwater sources exploitation in offshore China Seas, and guide further investigation of submarine freshwater resources at north Zhoushan sea area.

Keywords: submarine freshwater resources; terrigenous deposit; paleo-river channel; north Zhoushan sea area

我国是一个海洋大国,有18 000 km的漫长海岸线。海岸带地区是人口密度最大的地区,也是经济最发达地区。我国26个主要海岸带城市中,88%水资源短缺,其中严重短缺的城市占58%,极严重短缺的占27%。我国海岛众多,面积大于500 km2的岛屿有6 500多个,面积在500 km2以下的岛屿和岩礁约10 000个;这些海岛资源丰富,区位特殊,是中国海洋经济和社会发展的重要依托,但这些海岛一般远离大陆,交通不便,淡水资源短缺,海底管道供水困难,海水淡化成本昂贵。水资源短缺对我国海岸带城市和海岛的经济和社会发展已经产生了巨大影响,因此开展我国近海海域海底第四纪淡水资源调查研究、查找海底供水水源地是非常必要的。

陆架海域海底第四纪淡水资源,应该是赋存在相对比较封闭的厚层陆相地层环境中。文章总结了我国黄、东海陆架区第四纪时期的古气候和海陆环境变化,分析了我国近海海底淡水资源的赋存条件,阐述了舟山北部海域海底长江古河道的分布和淡水资源的初步调查研究成果。

1 第四纪时期气候变化与黄、东海海陆变迁

第四纪时期,中国近海的气候以冰期和间冰期交替为主要特征,这种周期性的气候变化又引起周期性的海平面升降和海陆环境的变迁。在冰期时由于气候寒冷,海水大量蒸发而形成大陆冰川,致使大洋中水体减少,导致海平面下降,出现陆相地层;在暖期、间暖期,冰川消融,海水回归大洋,引起海平面上升,出现过渡相和海相地层[1]。

第四纪初期,古气候由晚第三纪稳定的温热环境,开始转变为冷暖气候频繁交替环境。从早更新世到晚更新世,中国海区经历了寒冷—温暖湿润—寒冷—温暖湿润—寒温略干—温暖湿润—寒冷干燥—温暖湿润—凉冷干旱的气候变化,气候的变化引起了海平面的变化和海水向邻近陆地的侵漫或退缩[1]。由于气候的南北分带,各海区气候的表现不一。

在黄海、东海,气候的变化是基本一致的。早更新世早期气候是一个冷期,早更新世晚期气候温暖湿润。早更新世时期中国近海陆架基本上处于陆地环境,在早更新世中期中国近海陆架为以河流及相应的三角洲沉积体系为主的滨海平原环境,暖期有海水入侵;在中更新世,中国近海陆架仍为滨海平原环境,在气候转暖的时期,有突发式的海侵。在晚更新世,早、中期为一温暖期,晚期为寒冷的气候期。晚更新世以来,中国东部沿海发生了3次大规模海进,3次海进之间还经历了2次较大规模的海退成陆过程。晚更新世早期相当于里斯—玉木间冰期,中国陆架全部为海水淹没。进入晚更新世中期既玉木冰期早期,气候干冷,海平面下降,海水退出黄海,黄海成为淡水湖泊,东海的海岸线在125°E附近徘徊。在玉木冰期的中期阶段,黄、东海陆架及其邻近地区沉积陆相地层。晚更新世晚期既晚玉木冰期,海平面大幅度下降,在末次冰期最盛期海平面下降130 ~ 150 m,黄海全部露出海面成为陆地,东海仅剩冲绳海槽尚在海水覆盖之下,这些地区经受长时间的风化、剥蚀,其上发育河流、湖泊,并形成宽阔的河道,形成一个具有区域意义的以陆相沉积为主要特征的风化、剥蚀地形面[1-5]。进入全新世冰后期以来,气候明显转暖,海平面持续上升,海水迅速达到现代海岸线附近。在此期间黄、东海陆架基本为海相地层沉积。

2 海底第四纪淡水资源赋存条件

大陆架是沿岸大陆被海水淹没的浅海地带,陆地上观测到的岩层与构造往往向浅海下延伸。我国近海海域海底第四纪淡水资源,应该是赋存在近海相对比较封闭的厚层陆相地层环境中。陆相地层中的砂层特别是埋藏古河道中的厚层砂层,可能储存可饮用的淡水资源。

在冰期时由于气候寒冷,海水大量蒸发导致海平面下降,海水远离邻近陆地向大洋深部退缩,古海岸线后退后,原陆架变成陆地环境,沉积陆相地层,河口向海伸展,在原大陆架下切出主流与支流河谷。自渐新世末期开始由于青藏高原的快速上升,我国地势总体呈现西高东低趋势,随着海水在冰期的东撤,河流向东延伸入海,河道下切,河水挟带的泥砂在下游河床不断堆积,形成以粗粒为主的河道沉积,在间冰期随着海面回升,河道砂体和陆相地层迅速遭到沉积掩埋,形成埋藏型古河道,有可能在河道砂体中形成封存淡水。早更新世早、中期、中更新世、晚更新世晚期等冰期时沉积的陆相地层特别是河流相冲积地层是海底淡水资源的潜力储存地层。在暖期、间暖期时,冰川消融,海水回归大洋,引起海面上升,海水向邻近陆地的侵漫,在陆架区在冰期时通过和流入陆架的河流,又失去了径流,于是在原先沉积的陆相地层之上又开始沉积过渡相或海相地层。

我国近海海域海底第四纪淡水资源的赋存,需要具备适宜的基础条件:一是存在厚层的陆相地层环境;只有较厚层的陆相地层环境,才能保证在其形成过程中,松散土层特别是其中的大孔隙砂层中储存大量孔隙水淡水资源;二是封闭或近封闭的边界条件;由于我国海底陆架第四纪沉积物为海、陆相地层循环交替出现,在地质历史时期陆相地层中赋存的淡水资源,只有在其顶、底部和侧面具有透水性较差的黏性土层、处于封闭或相对比较封闭的边界条件下,不同时期形成的咸、淡水之间才不会发生弥散混合作用,淡水资源才会得到很好封存;三是大型古河道的发育;第四纪地质历史中海平面多次升降变化,造成大陆架大河口区的古河谷经历多次“河流-海进退积-海退前积”的周期性发育过程,从而造就多期巨大规模的埋藏古河道系统[6];这些被埋藏的古河道中砂层的孔隙大、透水性好,向陆地方向沿埋藏古河道可能与陆地地下含水层或地表淡水相接,如具有较好的封闭性,将会储存较大的淡水资源,因此应该列为海底第四纪淡水资源调查的主要方向。

3 舟山北部海域海底淡水资源初步研究

舟山市地处长江口东南、杭州湾外缘的东海近海海域,是重要的旅游、港口和渔业城市,也是我国重要的国防基地和军事要塞。舟山群岛区内共有1 390个岛屿,有人居住的岛屿98个。位于舟山市的东北部、远离舟山岛的嵊泗县,为严重缺水地区,由于境外引水与境内输水都很困难,海水淡化成本太高,进一步修建各种蓄水工程又受空间所限,使当地居民和驻岛官兵用水严重短缺。从20世纪90年代开始,浙江省地质矿产局和上海海洋地质调查局等单位就在舟山北部海域采用单道地震、水文地质钻探、抽水试验等方法开展旨在寻找海底长江古河道淡水资源的调查工作,对区内的海底淡水资源有了一定的认识。但是,对于区内第四纪地层分布、沉积环境、古河道分布和含水层水文地质特征等研究程度还非常有限。青岛海洋地质研究所 2009年开始实施的国土资源大调查项目—“舟山海域海底淡水资源调查与评价”正是力图解决这些问题。

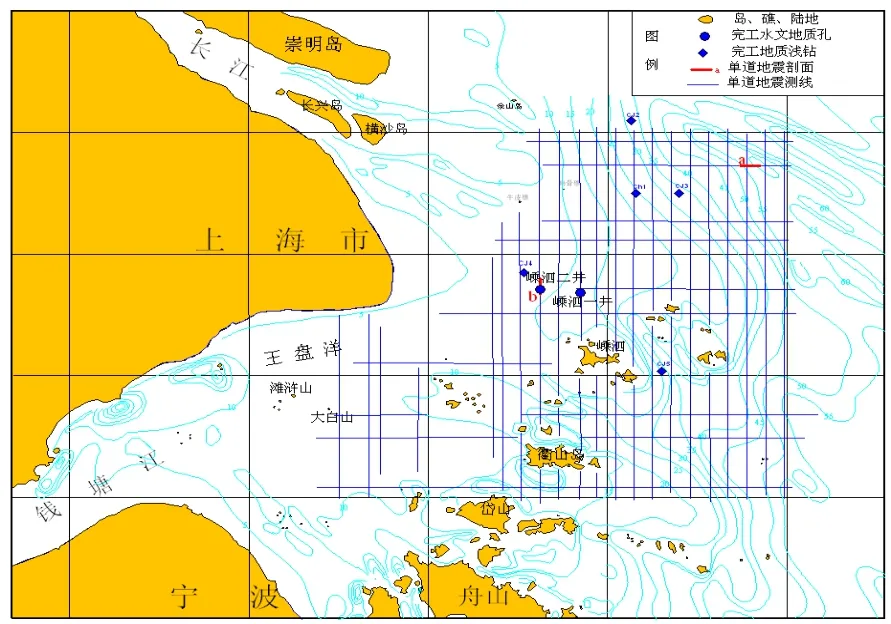

“舟山海域海底淡水资源调查与评价”项目2009年采用Delph Seismic数字地震采集系统,气枪震源,压强选用2000 PSI,激发间隔选用6 s,完成高分辨率单道地震测线2 230 km(图1)。

图1.舟山北部海域高分辨率地震测量测线位置Fig.1 Locations of high-resolution single-channel seismic lines in sea area of north Zhoushan

3.1 区域地质、水文地质概况

在舟山北部海域邻近的上海长江三角洲陆地地区,第四纪地层可划分为4个统(下更新统Q1、中更新统 Q2、上更新统Q3和全新统Q4)10个组(、、、、、、、、和)。Q1地层主要属于冲洪积相和湖相地层,在南汇滨岸地带的上段见海陆过渡相地层;Q2的为河口相地层,下段属河湖相,中、上段属海陆过渡相地层;Q3的为海陆过渡相,下、中段为滨海深湖相和滨岸浅海相,上段为湖泊相;Q4地层为潮汐河道-边滩相、滨海相、滨海-浅海相和河口相地层。

按照地质时代、水动力条件和成因类型,上海地区第四系松散岩类孔隙含水层可划分为7个含水层,既全新统潜水、微承压含水层,上、中更新统承压含水层(第一、二、三承压含水层)和下更新统含水层(第四、五承压含水层)。浅部的第一、第二、第三含水层水质都较差;较深处的第四(顶板埋深160.0 ~ 180.0 m)、第五承压含水层(顶板埋深250.0 ~ 280.0 m)是富水性最好的淡水(矿化度小于1 g/L)含水层,是上海地区良好的饮用水源和开采量非常大的含水层;第四承压含水层主要为早更新统中晚期古河道地层,含水层顶板为一层分布普遍而稳定、厚度20 ~ 40 m的致密硬粘土隔水层,阻断了该含水层和上部含水层之间的联系[7]。

上海市第四纪时期,古气候表现为6个寒冷期和与之相邻的5个温暖期和冰后期。在早更新世早期开始出现第一寒冷期,之后在早更新世中期和晚期相继出现了第二、第三寒冷期和第一、第二温暖期,但在这两个温暖期出现的海侵范围均较小,仅在上海东部沿海见到薄层海相层,其它区域主要为陆地、湖泊、河流环境;在中更新世第三个温暖期以后的温暖时期由于海侵规模大(范围已达上海绝大部分地区),相邻陆相含水层中淡水大多受海侵影响而变为咸水和半咸水。经过大量的第四纪地质、水文地质钻孔研究,发现上海地区在早更新世存在 2条古河道——北部一条为浏河—南汇古河道,可能属于古长江水系,从江苏的浏河经宝山至川沙、南汇,最后在南汇泥城角及东海农场一带入海;南部的另一条为枫泾—奉城古河道,可能属于古钱塘江水系,自西向东由枫泾一带进入上海地区,经金山、松江,南汇的新场折向南去,在奉贤五四农场、燎原农场一带进入杭州湾[8,9]。

在调查海域附近的岛礁上,主要为火山岩、花岗岩少数变质岩组成的丘陵和侵蚀海岸;在较大岛屿的山前一带或沟谷、滨海一带,由冲洪积、坡积和海积松散物质组成。只有大岛的较大沟谷地区,分布有第四系冲洪积和冲积物,其中的砂砾石层,存在孔隙潜水和承压水淡水体,个别地区单井出水量可超过1000 m3/d,但由于松散层分布范围小,只具有一定的供水意义。而在小于10 km2的岛屿,很少存在松散层孔隙水。

3.2 舟山北部海域第四纪地层层序和古河道分布

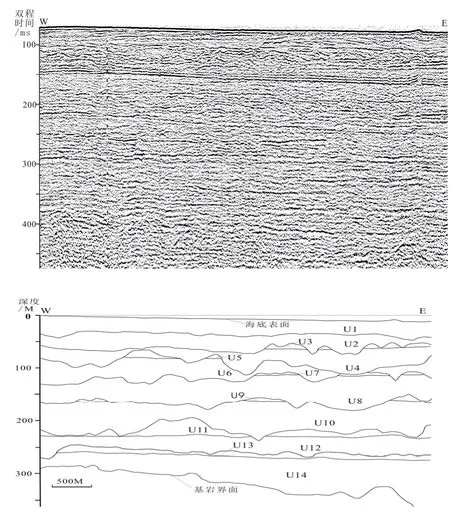

对于舟山北部海域 2009年取得地单道地震测量资料,根据沉积地质学、地震地质学和层序地层学原理,并参考调查区内已有钻孔(嵊泗一井、嵊泗二井、CH1、CJ3、CJ4和CJ5)资料,对调查区内第四纪地层划分成了 14个区域性的地震反射界面(从上到下编号为 T0~T13)和 14个地震单元(U1~U14)(图2,所在位置见图1中剖面a处),地震单元U1、U3、U5、…、U13为海相层;地震单元U2、U4、U6、…、U14为陆相层。U1~U5分别为相当于氧同位素1期~5期的地层,U6以下由于深部钻探资料较少无法进行准确的时代界定。

图2 第四系地震单元划分(地震剖面与解译剖面)Fig.2 Classification of seismic units in Quaternary (Seismic profile and interpretation)

由于舟山北部海域岛礁众多,海底起伏较大。海底第四纪松散地层厚度0 ~ 320 m,分布变化很大,在很多区域地层发育不全。

从 2009年的单道地震剖面中可以看到许多不同规模、不同时代的古河谷或谷状地形,内部大多已被充填。部分地段可见复合河谷,内可见杂乱堆积,河道侧向迁移频繁,隐约可见数个小河谷,并有谷叠古、谷中谷的现象(图2),说明河道的发育有继承性。通过地震层序与区内“嵊泗一井”和“嵊泗二井”地质钻探成果分析,结合邻近调查海域的上海陆地区域地质资料,经过综合对比研究,初步确定了调查海域早更新世中晚期(相当于上海地区的第四承压含水层)、早期(相当于上海地区的第五承压含水层)长江和钱塘江古河道的位置。

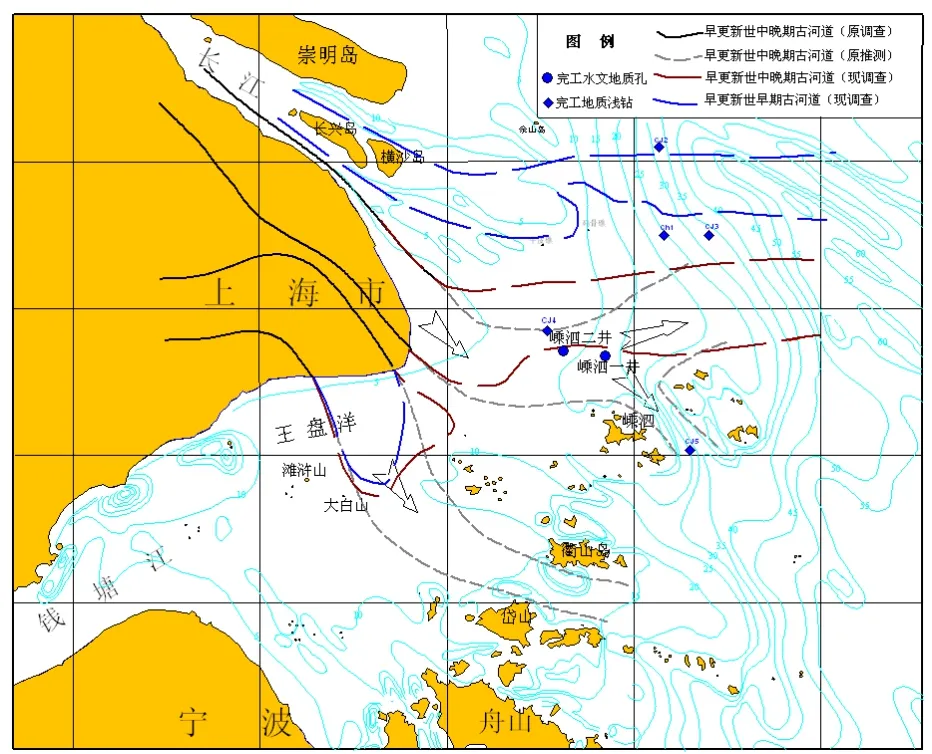

在早更新世中晚期,北部的长江古河道自南汇东部向东海大陆架延伸,进入大戢洋北部,通过嵊泗列岛和“嵊泗二井”以北,牛皮礁、鸡骨礁以南海域向东延伸;南部的钱塘江古河道经奉城进入滩浒山、大白山以北的王盘洋;与前人的预测有较大的出入[8]。

在早更新世早期,北部的长江古河道自长兴岛、横沙岛向东海大陆架延伸,到达牛皮礁、鸡骨礁的西北部,自鸡骨礁的北部向东延伸;南部的钱塘江古河道与早更新世中晚期时的古河道位置基本相同,也是在滩浒山、大白山以北的王盘洋,只是分布范围略小(图3)。

图3 舟山北部海域海底古河道位置初步研究结果Fig.3 Primary results of submarine paleo-river channel locations at north Zhoushan sea area.

上述古河道分布主要是建立在对 2009年完成的 2230 km单道地震调查资料的初步分析基础上的,有较强的调查依据。据与舟山北部海域古河道分布原推测者讨论得知,前人对海底古河道位置分析预测主要是建立在对海底地形地貌和少量单道地震调查资料基础上的,依据不充足,所以可靠性较差。

3.3 舟山北部海域海底淡水资源

从区域地层和沉积环境分析推断,邻近上海陆地地区的舟山嵊泗附近海域海底淡水可能主要出现在早更新统的河流相砂层之中,而中、晚更新统及全新统的砂层主要为河口相、海陆过渡相及滨岸浅海相,受海水影响明显,主要为咸水和半咸水。鉴于上述情况,海底淡水资源调查重点应主要集中于第四系下部的下更新统地层上。

根据舟山嵊泗附近海域已有的地质、地球物理综合调查研究成果,1993年1~2月,上海海洋地质调查局利用“勘探二号”石油钻井平台在嵊泗以北15 km 处海域实施了“嵊泗一井”(坐标为:北纬30°53′34.88″,东经122°25′25.05″),该孔揭露基岩面以上第四系总厚度 191.5 m,通过水文地质钻探、地质录井、物探测井和在下更新统上段三个砂层(第四砂层、第五砂层和第六砂层)层段中进行的简易抽水试验等工作,结果表明,第四()、六()、七()三个主要淡水含水层段(相当于上海地区的第四承压含水层)具有开采价值。

2007年5-6月,中国煤炭地质总局第三水文地质队实施了“嵊泗二井”(WGS-84坐标为:北纬 30°54′12.5147″,东经 122°18′42.3918″),该孔揭露基岩面以上第四系总厚度 201.0 m。通过地质钻探(部分层段取芯)、岩屑录井、物探测井和样品孢粉分析等将揭露的地层自下而上可划分为下更新世(Q1)、中更新世(Q2)、上更新世(Q3)和全新世(Q4),共揭露三个含水层,第I承压含水层(相当于上海地区的第一、第二承压含水层)位于海底黏性土以下41.50 ~ 57.35 m,第II承压含水层(相当于上海地区的第三承压含水层)为 70.00 ~125.00 m,第III承压含水层(相当于上海地区的第四承压含水层)为139.33 ~ 182.00 m,含水层顶、底部都有较厚的隔水黏土层。通过抽水试验(滤水管外径219 mm)查明第I含水层单井涌水量为30.7 m3/h,矿化度为 1.277g/L,水质类型为 Cl、HCO3-Na、Ca型,水质较好,接近可饮用水标准,可作为饮用水水源;第 III含水层单井涌水量为119.3 m3/h,水量较为丰富,矿化度为8.131 g/L[9],水质类型为Cl-Na型,为微咸水。

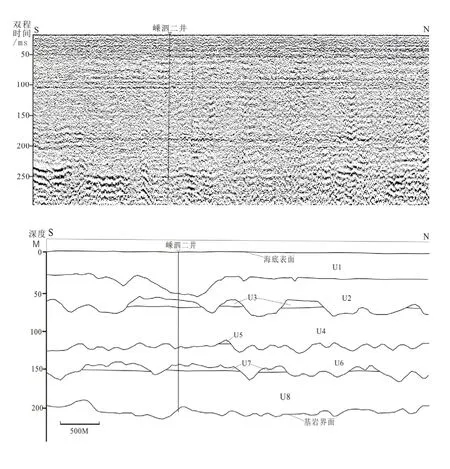

从 2009年完成的穿过“嵊泗二井”的单道地震剖面b(图4,位置见图1)可以看出,嵊泗二井揭露的第四系对应于U1 ~ U8共8个地震单元,和调查区第四系发育完全区域的14个地震单元相比,缺乏下部6个地震单元,虽则依靠井中岩屑和少部分岩心样品通过孢粉分析等资料判定“嵊泗二井”下部存在下更新统,但从单道地震等资料可以判定下更新统发育不全,因此“嵊泗二井”进行抽水试验的第 III承压含水层并不能完全对应上海地区所称的第四承压含水层,可能是第三承压含水层和第四承压含水层的混合层;在“嵊泗二井”附近抽水层段顶部与上部含水层之间的封闭性较差,存在一定的水力联系,但从剖面整体来看,“嵊泗二井”附近海域海底U8单元及以下地层所属的早更新世的第四承压含水层仍可能存在淡水资源。

图4 切穿嵊泗二井的剖面(地震剖面和解译剖面)Fig.4 Profile across No.2 well of Shengsi (Seismic profile and interpretation)

从2009年完成的单道地震测量解释成果来看,舟山北部海域的西部钱塘江口北侧、嵊泗列岛和“嵊泗二井”以北、嵊泗东北部海域第四纪松散层发育、早更新世古河道分布区可能是海底淡水资源丰富区,应该作为进一步调查研究的重点。

4 结 论

第四纪时期,中国近海气候以冰期和间冰期周期性变化为主要特征,黄、东海陆架区海、陆相地层交替沉积。海底第四纪淡水资源应该主要是赋存在近海相对比较封闭的古河道砂层地层环境中。

在舟山北部海域,第四纪地层划分可划分为14个地震单元,海底第四纪松散地层厚度分布变化很大。根据 2009年的调查资料,初步圈定了调查海域存在的早更新世中晚期、早期长江和钱塘江古河道的位置。根据邻近陆地地区区域水文地质条件和舟山北部海域的调查研究成果,认为调查区西部钱塘江口北侧、嵊泗列岛和“嵊泗二井”以北所圈定的早更新世古河道分布区可能是海底淡水资源丰富区。

由于 2009年的单道地震工作只是对舟山北部海域地层层序和古河道分布进行了初步研究,下一步还应该在重点区域布置更多的单道地震测量工作量,同时布置切穿第四纪松散层的地质钻孔和少量水文地质孔,以便查明第四纪地层分布、沉积环境、水文地质条件,为舟山北部海域海底供水水源地建设提供更加科学的依据。

[1]何起祥:中国海洋沉积地质学 [M].北京: 海洋出版社, 2006:454-468.

[2]金翔龙.东海海洋地质 [M].北京: 海洋出版社, 1992: 460-513.

[3]郑光膺.黄海第四纪地质 [M].北京: 科学出版社, 1991: 122-131.

[4]秦蕴珊.全球变化和陆架沉积 [J].沉积学报, 1992, 10(3): 40-47.

[5]李广雪, 刘勇, 杨子赓, 等.末次冰期东海陆架平原上的长江古河道 [J].中国科学(D辑), 2004, 35(3): 284-289.

[6]刘海龄, 吴世敏, 杨树康.初谈海底淡水资源的形成条件与开发意义 [J].海洋科学, 1995, 19(5): 32-33.

[7]张卫, 覃小群, 易连兴.上海地区地下水系统及地下水资源特征[J].中国岩溶, 1999, 18(4): 343-351.

[8]陆志坚.从上海地区地下淡水古河道含水的分布探讨嵊泗列岛的供水问题 [J].上海地质,1989 (1): 23-26.

[9]李家彪.东海区域地质 [M].北京:海洋出版社, 2008,(6): 600-615

Study of the storage conditions of submarine freshwater resources and the submarine freshwater resources at north Zhoushan sea area

ZHANG Zhi-zhong1,2, ZOU Liang1,2, CUI Ru-yong2, WANG Li-bo2

(1.The Key Laboratory of Marine Hydrocarbon Resources and Environmental Geology, Ministry of Land and Resources, Qingdao 266071, China; 2.Qingdao Institute of Marine geology, Qingdao 266071, China)

P736; P641.1

A

1001-6932(2011)01-0047-06

2010-03-02;收修改稿日期:2010-06-09

国土资源大调查项目 ( 1212010914044)

张志忠(1965—),男,博士,研究员,主要从事环境地质、水文地质研究。电子邮箱:zhangzzcy@163.com。