基于RS和GIS的近30年来人类活动影响下莱州湾东南岸海岸湿地演变

孙云华,张安定,王庆

(鲁东大学海岸研究所,山东 烟台264025)

基于RS和GIS的近30年来人类活动影响下莱州湾东南岸海岸湿地演变

孙云华,张安定,王庆

(鲁东大学海岸研究所,山东 烟台264025)

以1973年以来6个时相的MSS/TM 遥感影像为主要信息源,在野外调查的基础上,通过目视解译提取莱州湾东南岸多时相海岸线及自然湿地、人工湿地等专题要素信息,并分析了各专题要素的演变规律。结果表明:虎头崖至胶莱河口段的海岸线在1973-1980年向海侵蚀,1980年12月修建防潮堤后基本不变。胶莱河口至白浪河口段海岸线在研究时间内总体上是逐年向海推进,海岸淤涨明显,滩涂围垦力度逐年增大。在人类活动影响下,最近30多年来莱州湾东南岸海岸湿地演化过程的特点为自然湿地总面积先增加后减少,于1981年达到最大值,1973-1981年、1989-1995年和2003-2008年均有低潮滩向中潮滩,中潮滩向高潮滩演化的趋势,而1995-2003年的转化趋势与之相反,1981-1989年呈现出高潮滩和低潮滩向中潮滩演化的趋势;人工湿地主要由自然湿地中的潮上带沼泽、盐碱地和中潮滩演化而来,因此合理调控人类干扰活动是改善莱州湾东南岸海岸湿地的根本途径。

RS;GIS;海岸湿地;莱州湾东南岸

Abstract:Taking the six-phase MSS/TM remote sensing images since 1973 as the main information sources, this paper extracts multi-temporal coastline, natural wetland and artificial wetland, analyzes dynamic changes of coastline and flat evolution rules on the basis of field investigation.The result shows that from 1973 to 1980, the coastline, from Hutouya to Jiaolai River, advanced to the sea annually, but it was steady basically after the completion of sea embankment in December, 1980.From Jiaolai River to Bailang River, the coastline also advanced seaward gradually and leaded to coastal deposition.Under the influence of human’s activities, the character of coastal wetland evolution the southeastern in Laizhou bay through 30 years was natural wetland’s first increase and then a decrease and maximizing in 1981.During the year 1973 to 1981, 1989 to 1995 and 2003 to 2008, the low tidal flat tended to change into middle tidal flat and then changed into high tidal flat, however, the tendency showed the opposite during the year 1995 to 2003.In the year 1981 to 1989, the high tidal flat and the low tidal flat tended to change into middle tidal flat.Artificial wetlands were mainly converted by the supralittoral zone swamp, salinate fields and the middle tidal flat of natural wetland.Therefore, the adjustment of human interference is the root way to improve the coastal wetland environment of southeastern Laizhou bay.

Keywordss:RS; GIS; coastal wetland; southeastern beach of Laizhou Bay

海岸湿地是指沿海岸线分布、以波浪和潮流为主要动力作用下的倾斜坡地,其在潮汐周期内被海水周期性淹没,或在风暴潮时暂时淹没,或经常处于浅层海水之下(据1971年国际Ramsar公约定为水深 6 m以浅)。海岸湿地生长和栖息着各种海陆生物,具有丰富的生物多样性。由于海岸湿地是海洋和陆地相接的地带,各种物理、化学和生物作用频繁和剧烈,因而具有独特的生态环境特征和经济开发价值,自古以来成为沿海居民赖以生存和发展的重要活动场所[1]。

莱州湾东南岸是我国典型的粉砂淤泥质海岸湿地,很多学者已经进行了相关的研究。张祖陆从土地利用/覆被变化驱动机理角度对该咸水入侵区进行研究[2];丰爱平等人对该区海岸侵蚀过程与原因进行了探讨[3];谷东起等人对莱州湾南岸滨海湿地景观破碎化进行了分析[4]。由于自然和人为因素的影响,该区海岸线、海岸湿地分布及其面积发生了巨大的变化,这种变化反映了人类活动对海岸线及海岸湿地的影响,目前这方面的研究还很少。

本文利用卫星遥感方法在海岸带监测中范围广、多时相、可历史追溯等优势,在野外调查的基础上,通过遥感图像目视解译和GIS方法,提取莱州湾东南岸多时相海岸线及海岸湿地专题要素信息,对比岸线动态变化以及自然湿地和人工湿地之间的转换,并分析其长期变化中的人类活动因素,以期为莱州湾东南岸的海岸线保护和海岸湿地可持续利用提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于莱州湾东南岸,西起潍坊市白浪河口,东至莱州虎头崖(见图1)。其中白浪河至胶莱河段是粉砂淤泥质海岸,胶莱河至虎头崖段是砂质海岸,海岸线呈西北-东南走向,长约88 km。该区为不正规的混合半日潮海区,涨潮流为北偏西向,海水从湾内流出,落潮流为南偏东向,海水流入海湾,涨、落潮流速值比较接近[5]。该区属渤海拗陷区,新生代以间歇性持续拗陷为主,沿岸地貌类型由南部山前洪积-冲积平原向北过渡为冲积平原,地势缓缓倾斜,至莱州湾沿岸过渡为狭窄带状冲积-海积、海积平原。 研究区内河流自西向东依次为白浪河、虞河、堤河、潍河、胶莱河,为沿岸潮滩提供了丰富的粉砂淤泥质沉积物。该地区位于山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区结合部位,沿岸自然资源丰富,人口城市密集,海洋经济发达。特别是最近 30多年来,经济社会发展非常迅速,人类活动对海岸环境改造影响深刻。

图1 研究区位置示意图Fig.1 Location of research area

2 资料与处理方法

2.1 数据源及其处理

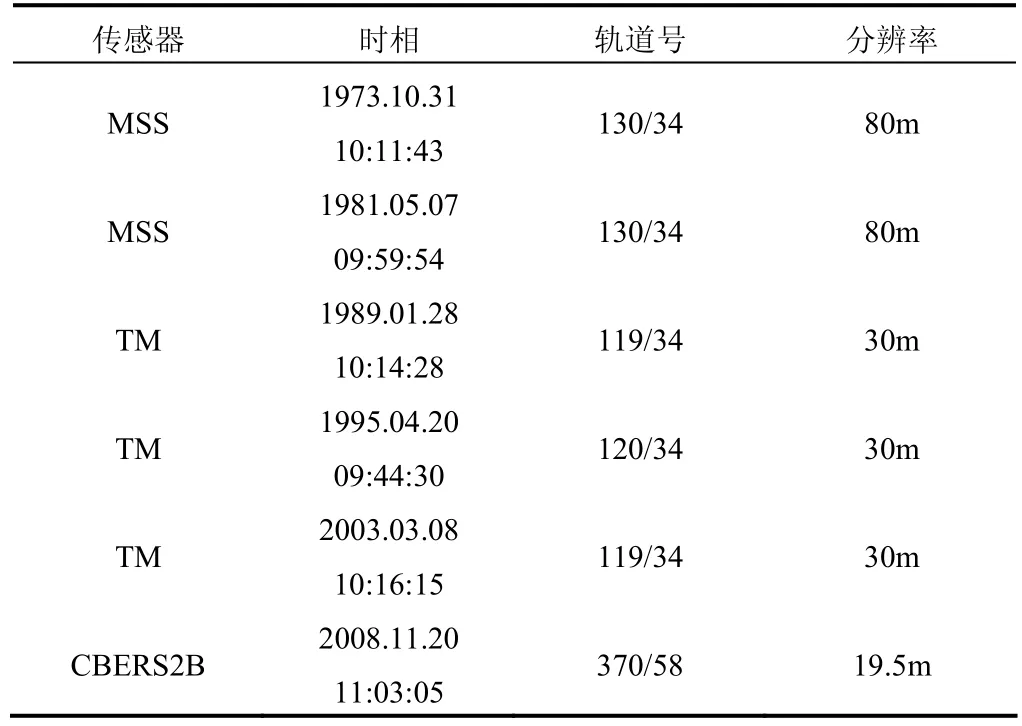

研究中主要采用了 landsat-1,landsat-4,landsat-5的 MSS和 TM 影像及中巴资源卫星(CBERS2B)影像(见表1)。参考当地潮汐表,六景不同时相数据均为接近落潮底或涨潮初的图像,这样有利于准确提取潮滩信息。

各景影像在研究区范围内均无云,影像质量较好。此外,研究中还收集和使用了莱州湾海图共五幅、1991年1∶5万莱州市土地利用图。

表1 遥感影像数据Tab.1 Data of Remote Sensing Images used in this study

遥感图像的几何校正利用Erdas Imagine 9.2软件完成。各个年份的遥感影像以校正好的山东半岛幅影像为准,采用从影像到影像的方法进行几何精校正,几何校正均方根误差控制在0.5个像元内。图像配准后均采用Albers投影,并对研究区进行裁切。

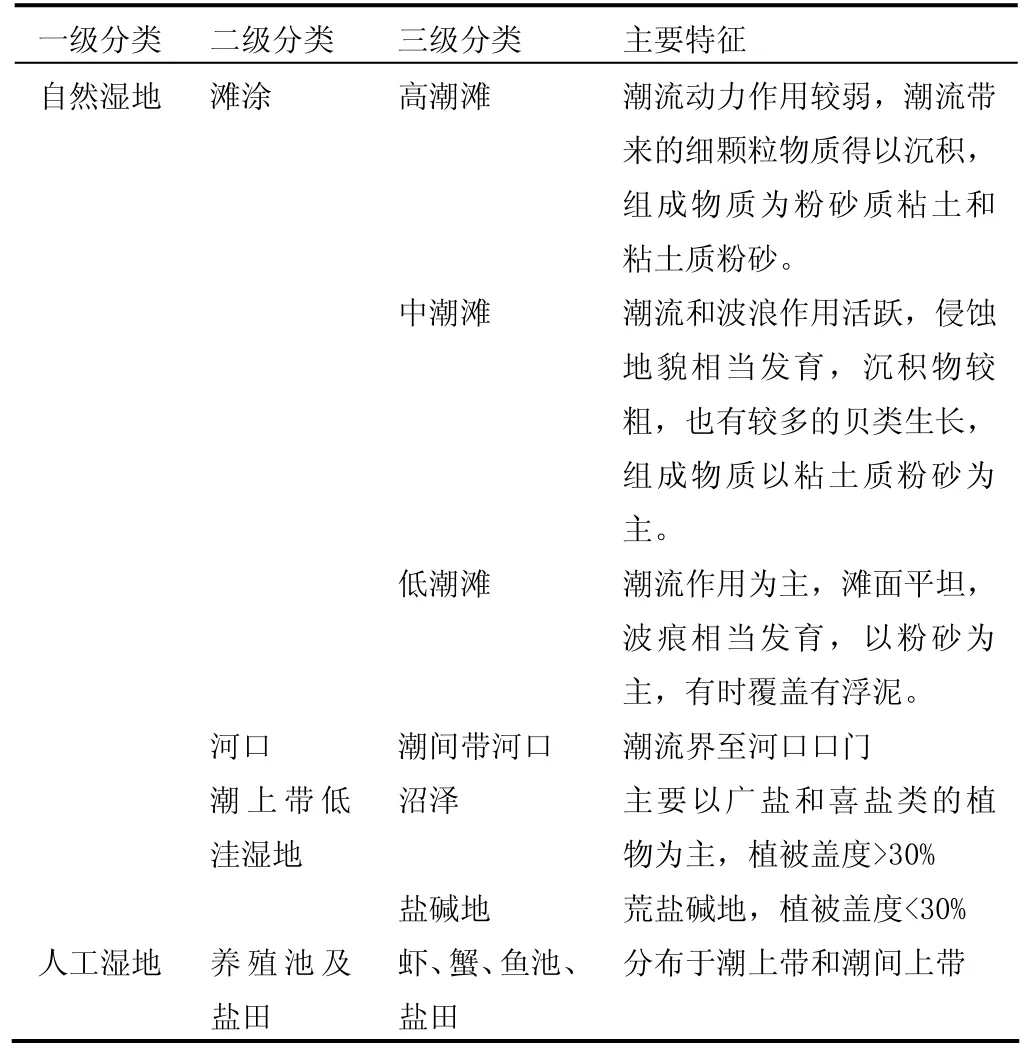

2.2 海岸湿地类型

依据实际情况,本文海岸湿地仅包括潮上带和潮间带,潮下带未涉及。根据陆—海相互作用强度和地貌部位,将莱州湾东南岸海岸湿地划分为自然湿地和人工湿地,同时又根据湿地植被、水文、生态及植物优势群落和受人类活动影响的强度将湿地类型划分为三级系统(见表2)。

表2 莱州湾东南岸海岸湿地类型表Tab.2 Coastal wetland types along southeastern coast of Laizhou Bay

2.3 遥感解译与信息提取

2.3.1 海岸线提取 海岸线是多年平均大潮高潮位形成的痕迹线[6-9],是海岸带重要的动力、沉积、地貌及自然景观界限。研究区海岸线包括自然海岸岸线和人工海岸岸线。

自然海岸具有正常的海岸动力、沉积分异,平均高潮线两侧地面物质成分不同,暴露于水面之上的时间和含水量也不同,因而具有不同的反射率,从而在遥感影像上具有不同的灰阶和色彩特征信息。因此,在遥感解译时,自然岸线的确定遵守平均高潮线原则。

人工海岸包括港口、防潮堤以及养殖池或盐田堤坝等类型。研究中针对不同类型的人工岸线结合围垦情况,采取了不同的处理方法。对于平行海岸的人工海岸建筑物,解译时以其外沿作为岸线;对码头等突出岸外的人工建筑不作为岸线,而是直接连接建筑物的两侧作为岸线;对于滩涂养殖池和盐田,在监测中选其外沿作为海岸线。对于施工中的人工岸线,提取时根据完成情况区别对待,对于有很大开口的部分不作为新的围垦区,对于基本完成围垦但还有微小的缺口,且在围垦区内已有明显的人工改造迹象的部分作为新的人工岸线处理。提取研究时段(1973-2008年)海岸线变化信息时,首先对各景影像进行目视解译,然后利用GIS软件将六期海岸线矢量图层叠置,得到 1973—2008年的海岸线变化图。

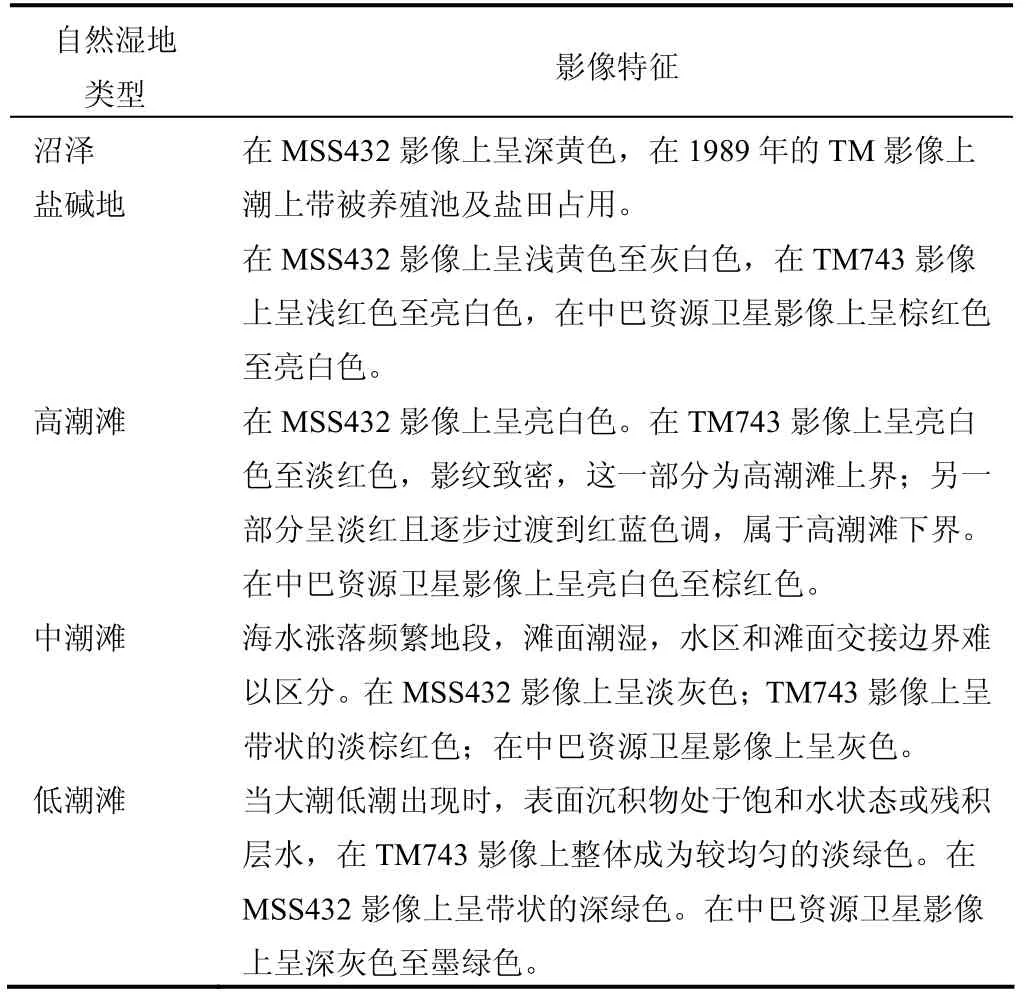

2.3.2 自然湿地信息提取 依据表2中的三级分类系统,自然湿地包括潮上带沼泽、盐碱地、潮间上带滩涂(高潮滩)、潮间中带滩涂(中潮滩)、潮间下带滩涂(低潮滩)和潮间带河口。潮汐作用使海平面呈周期性涨落,使不同部位的潮滩具有不同的水文、沉积和植被特征,从而在影像上形成反射光谱及纹理等影像特征。各种湿地的影像解译标志可见表3。

表3 莱州湾东南岸自然湿地影像特征Tab.3 Image features of southeastern Laizhou bay

2.3.3 人工湿地提取 在研究区内人工湿地类型主要是养殖池及盐田。养殖池形状规则,为方块状,在 TM743影像上呈深灰色;盐田呈浅蓝色,纹理致密,有明显的塘基。在本文中未细分养殖池及盐田,而是归为一类。

3 海岸线与海岸湿地演变

3.1 海岸线演变

采用前述的海岸线提取方法,得到了莱州湾东南岸6个时相的海岸线(见图2)。结果显示,该区海岸线在不同的岸段有不同的特点(见表4):虎头崖至胶莱河右侧,在1973年至1980年间变化最大,海岸线急剧向海靠近,这与莱州市政府于 1980年12月在该段修建防潮堤有关;1981年后,海岸线仅有微小的变化。胶莱河左侧至堤河右侧,1973年至 1989年逐渐向海扩展,由该地大规模修建养殖池及盐田造成;1989年至2003年海岸线基本不变,均在养殖池外侧边缘;2003年至2008年在建丁字坝后盐田又向海扩建。堤河至虞河段,变化最明显的时段为1981年至1995年,该地养殖池修建后导致海岸线向海推移,废弃后又向陆后退;其它时间段基本稳定。虞河至白浪河段,1973年至1981年逐渐向陆后退,1981年至1995年由于修建盐田导致海岸线持续向海推移,1995年至2003年基本稳定,2003年至2008年继续向海推移。白浪河西侧向海推移变化最大的时间段为 1981至 1989年和2003至2008年,其余时间基本稳定。

图2 研究区1973—2008年海岸线变化图Fig.2 Changes of the coastline in the study area during 1973 to 2007

表4 不同时间段内研究区海岸线变化表Tab.4 Coastline changes of research area between different times

3.2 自然湿地演变

采用前述的自然湿地目视解译标志,得到莱州湾东南岸 6 个时相的自然湿地影像解图。图3是对各期影像进行目视解译获取的研究区不同时期的自然湿地及人工湿地类型图。利用Arcview3.2的属性引导功能,得到六个时期海岸湿地面积统计图(见图4)。

由图3和图4可以看出,自然湿地总面积先增加后减少,在1981年达到最大值,为729.5 km2。潮上带沼泽在人为干扰作用下面积逐年减少,由1973年的179.1 km2急剧减少到1981年的27.5 km2,至2008年仅剩3.7 km2。盐碱地在1981年达到最大值,为155.3 km2,因为各地在修建防潮堤后高潮滩逐渐消失,但是还未建立养殖池或盐田,沼泽逐渐沙化形成盐碱地。高潮滩在 1981年达到最大值,为193.2 km2,中潮滩和低潮滩均是在1989年达到最大值,分别为199.7 km2和305.7 km2。1973年至1981年高潮滩和低潮滩逐年增加,1981年后高潮滩和低潮滩处于相反的变化状态,高潮滩在增加的同时低潮滩逐渐减少。至 2008年,高潮滩面积略低于1973年,而低潮滩略高于1973年。中潮滩和高潮滩、低潮滩的演化趋势不同,具有明显的波动性,但总体规律是面积趋于减少。研究区的入海河流水量季节性变化明显,冬季小,夏季大,往往形成夏讯,这也是造成各年潮滩面积不一致的原因之一。每逢汛期,河口附近岸滩都要发生巨大变化,但潮间带河口湿地变化微小。

图3 研究区不同时期滩涂类型解译Fig.3 Interpretation of mudflat in the study area at different time

图4 研究区不同时期海岸湿地面积统计图Fig.4 Statistical area of coastal wetland in the research area from 1973 to 2008

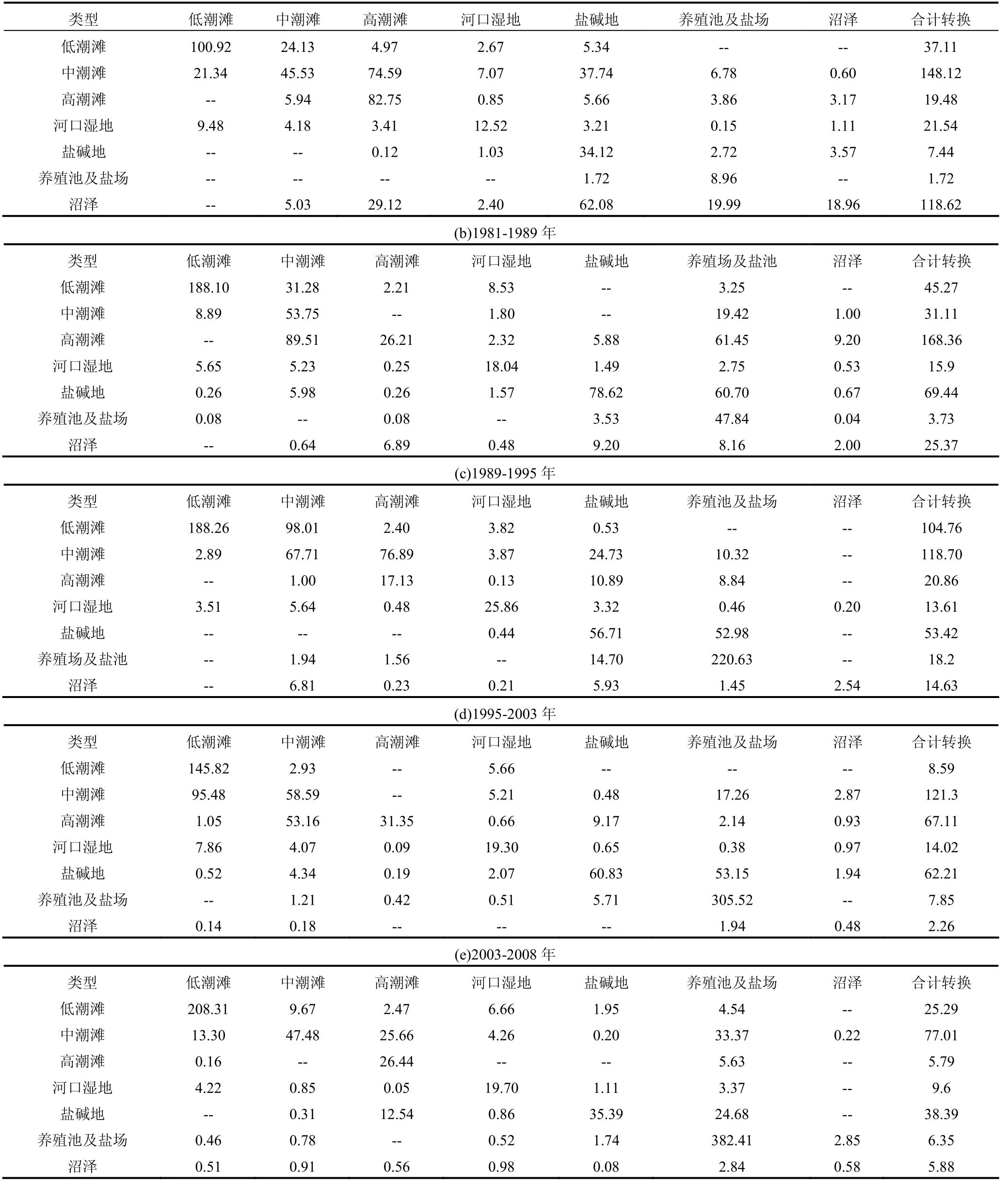

为了进一步揭示海岸湿地类型之间的转移变 化规律,通过马尔科夫转移矩阵模型进行计算,得出研究区不同时期海岸湿地类型转化信息(见表5)。

表5 不同时期海岸湿地类型转移矩阵Tab.5 Transition matrix of coastal wetland types during different times (a)1973-1981年

在 1973-1981年(见表5a)研究区年发生转化面积最大的为中潮滩,转化面积为148.12 km2,主要转向高潮滩,面积为74.59 km2;其次为沼泽,转化面积为118.62 km2,主要转向盐碱地,面积为62.08 km2;再次是低潮滩,转化面积为37.11 km2,主要转向中潮滩,面积为24.13 km2。

在 1981-1989年(见表5b)研究区发生转化面积最大的是高潮滩,为 168.36 km2,主要转向中潮滩,面积为89.51 km2;其次为盐碱地,发生转化面积为69.44 km2,主要转向为养殖池及盐场,面积为60.70 km2;再次为低潮滩,发生转化面积为45.27 km2,主要转向中潮滩,面积为31.28 km2。

在 1989-1995年(见表5c)研究区发生转向面积最大的为中潮滩,为118.70 km2,主要转向高潮滩,该转向为76.89 km2;其次为低潮滩,转向面积为 104.76 km2,主要转向中潮滩,该转向为98.01 km2;再次为盐碱地,转向面积为53.42 km2,主要转向养殖池及盐场,该转向为52.98 km2。

在 1995-2003年(见表5d)研究区发生转向面积最大的为中潮滩,为121.30 km2,主要转向低潮滩,该转向面积为95.48 km2;其次为高潮滩,发生转向面积为67.11 km2,主要转向中潮滩, 该转向为53.16 km2;再次为盐碱地,转向面积为62.21 km2,主要转向养殖池及盐场,该转向为53.15 km2。

在 2003-2008年(见表5e)研究区发生转向面积最大的为中潮滩,为77.01 km2,主要转向养殖池及盐场,该转向为33.37 km2;再次为盐碱地,转向面积为38.39 km2,主要转向养殖池及盐场,该转向为24.68 km2;再次为低潮滩,发生转向面积为25.29 km2,主要转向中潮滩,该转向为9.67 km2。

总之,该区自然湿地在 1973-1981年、1989-1995年和2003-2008年间均有低潮滩向中潮滩,中潮滩向高潮滩转化的趋势,而1995-2003年的转化趋势与之相反,1981-1989年呈现出高潮滩和低潮滩向中潮滩转化的趋势。

3.3 人工湿地演变

在人类活动影响下,最近 30多年来莱州湾东南岸海岸湿地演化过程的特点为自然湿地消亡、向人工湿地演化。为发展海水养殖业、盐业,利用莱州湾东南岸潮上带海岸湿地建设了大面积的养殖池、盐田2种人工湿地,这导致莱州湾东南岸自然湿地面积不断萎缩,人工湿地面积不断增大。即在人类活动影响下,盐沼湿地向人工湿地演化。

1973年-1981年,养殖池及盐田修建主要位于胶莱河与虎头崖之间,成片分布,其它地区零星建立,在此时间段内增加了37.7 km2,主要位于潮上带沼泽区域。1981年至1989年是养殖池及盐田急剧扩建的阶段,从51.8 km2增长到238.2 km2,逐渐形成规模,主要位于盐碱地和高潮滩上,而且养殖池及盐田的修建初步呈现出向陆扩展的趋势。1989年至1995年变化巨大的是白浪河至堤河段,该段围垦后修建了盐田,增长面积为75.8 km2,主要建立在由高潮滩和中潮滩演化而成的盐碱地上,并且继续向陆地扩建。1995年至2003年养殖池及盐田在原有的基础上稳固增长,增长面积为77.9 km2,主要由盐碱地转化而来,有少部分是向陆地扩建的结果。2003年至 2008年养殖池及盐田增长了71.1 km2,主要位于白浪河至虞河段的中潮滩上,说明人工湿地向海侧急剧扩展。即1973年至2003年人工湿地向陆侧和海侧均有扩建,2003年后主要向海侧扩建。

从 1981年后均有盐碱地转变为养殖池或盐场的趋势,在 2003-2008年呈现出中潮滩向养殖池或盐场转化的趋势,说明人类活动日益向海扩建(见表5)。

4 结 论

对粉砂淤泥质海岸湿地演变的研究有助于掌握湿地变化特点和规律,从而为海岸湿地开发利用和保护提供依据。综合分析可以得出以下结论:

(1) 遥感技术为海岸带生态环境研究提供了多时相历史数据,客观、准确地再现了海岸带的历史原貌,成为研究海岸带生态环境和海岸湿地动态变化十分有效的技术手段。

(2) 1973年以来莱州湾东南岸区域海岸线变化的研究结果表明,该区海岸线演化从未停止,造成这种变化的主要原因是人工围垦、滩涂养殖及盐田和防潮堤的扩建。自然海岸逐渐消失,人工海岸建设不断向海推进,同时海岸滩涂增减变化由自然作用过程转变为对人工建筑变化的响应。

(3) 对研究区不同时间段的转移矩阵进行分析的结果表明,该区自然湿地在 1973-1981年、1989-1995年和2003-2008年间均有低潮滩向中潮滩,中潮滩向高潮滩转化的趋势,而1995-2003年的转化趋势与之相反,1981-1989年呈现出高潮滩和低潮滩向中潮滩转化的趋势。人工湿地主要由潮上带沼泽、盐碱地转化而来,在2003-2008年间还有中潮滩的转移贡献。

(4) 人类活动是引起本区海岸湿地变化的主导驱动力。在快速演变过程中,人类活动对莱州湾东南岸海岸带进行了彻底的改造。养殖池及盐田面积迅速增加,且增加速度大于滩涂淤涨速度。因此应加大剩余滩涂的保护力度,合理规划养殖池及盐田修建位置和面积大小,同时应慎重考虑人工湿地的向海和向陆扩展是否合理,采用得当的保护措施,不要引起在保护基础上的进一步侵蚀。

[1]赵焕庭, 王丽荣.中国海岸湿地的类型 [J].海洋通报, 2000, 19(6): 72-82.

[2]张祖陆, 王琳.莱州湾南岸咸水入侵区土地利用/覆被变化驱动机理研究 [J].地理科学, 2007, 27(1): 40-44.

[3]丰爱平, 夏东兴, 谷东起, 等.莱州湾南岸海岸侵蚀过程与原因研究 [J].海洋科学进展, 2006, 24(1):83-90.

[4]谷东起, 付军, 杨鸣, 等.莱州湾南岸滨海湿地景观破碎化分析[J].海洋科学进展, 2006, 24(2), 213-219.

[5]中国海湾志 [M].第三分册(山东半岛北部和东部海湾)中国海洋志编纂委员会, 海洋出版社, 1991:20-21.

[6]马小峰, 赵冬至, 张丰收, 等.海岸线卫星遥感提取方法研究进展 [J].遥感技术与应用, 2007, 8(4): 575-580.

[7]杨英力.利用卫星影像判绘海岸线 [J].海洋测绘, 2004, 5(3): 49-51.

[8]张景奇, 介东梅, 刘杰.海岸线不同解译标志对解译结果的影响研究—以辽东湾北部海岸为例 [J].吉林师范大学学报, 2006, 5(2): 54-56.

[9]于永梅, 苗丰民, 王玉广, 等.基于3S技术的海岸线测量与管理应用研究 [J].地理与地理信息科学, 2003, 11(6): 24-27.

Evolution of coastal mudflat Laizhou bay at the southeastern based on RS and GIS under the influence of human activities over the past three decades

Sun Yun-hua, Zhang An-ding, Wang Qing

(Coastal research institute, Ludong University, Yantai 264025, China)

P736.22+1

:A

1001-6932(2011)01-0065-08

2010-01-17;收修改稿日期:2010-05-25

山东省自然科学基金重点项目(Z2008E03、Z2003E01);烟台市科技攻关项目(2008323)的资助

孙云华(1985—),女,山东临清人,硕士研究生,从事河口海岸环境研究。电子邮箱:yunhua07@163.com。

张安定,男,教授。电子邮箱:andingzhang@sina.com。