自然地理教学中追因型情境的设计策略

——以"大气的水平运动(风)"为例

江苏省邳州市第二中学(221300) 张 明

自然地理教学中追因型情境的设计策略

——以"大气的水平运动(风)"为例

江苏省邳州市第二中学(221300) 张 明

所谓追因型情境,是指根据自然地理的知识特性,为落实课标要求所创设的,适合学生主体学习,并作用于主体活动,产生一定的追根究底的情境,使学生主动积极地建构学习内容,具有追因分析的机会和条件的场景。

笔者认为,在自然地理教学中,教师突出的教学内容应是地理概念、规律与原理,要围绕事象追因创设情境,引导学生学会探究事象因果关系。由此课堂上不仅生动有趣,而且关注了主体活动,体现了学以致用。笔者以“大气的水平运动(风)”为课例,谈谈事象追因型情境创设的基本策略。

一、借助图像,搭建读图平台,创设直观感知情境,引导学生“动眼”

捷克教育家夸美纽斯曾说:“一切知识都是从感官开始的。在可能的范围内,一切事物应尽量地放在感官的跟前,一切看得见的东西应尽量地放在视官的跟前……”

心理学研究也表明:教学伊始,让学生了解所探究的内容,使学生有充分的思想准备,对新旧概念进行搜寻和联想,这种心理调适就叫心向。[1]这样做可以为后续课堂教学中认知结构的建构性学习打下基础,以充分激发学生的学习心向。

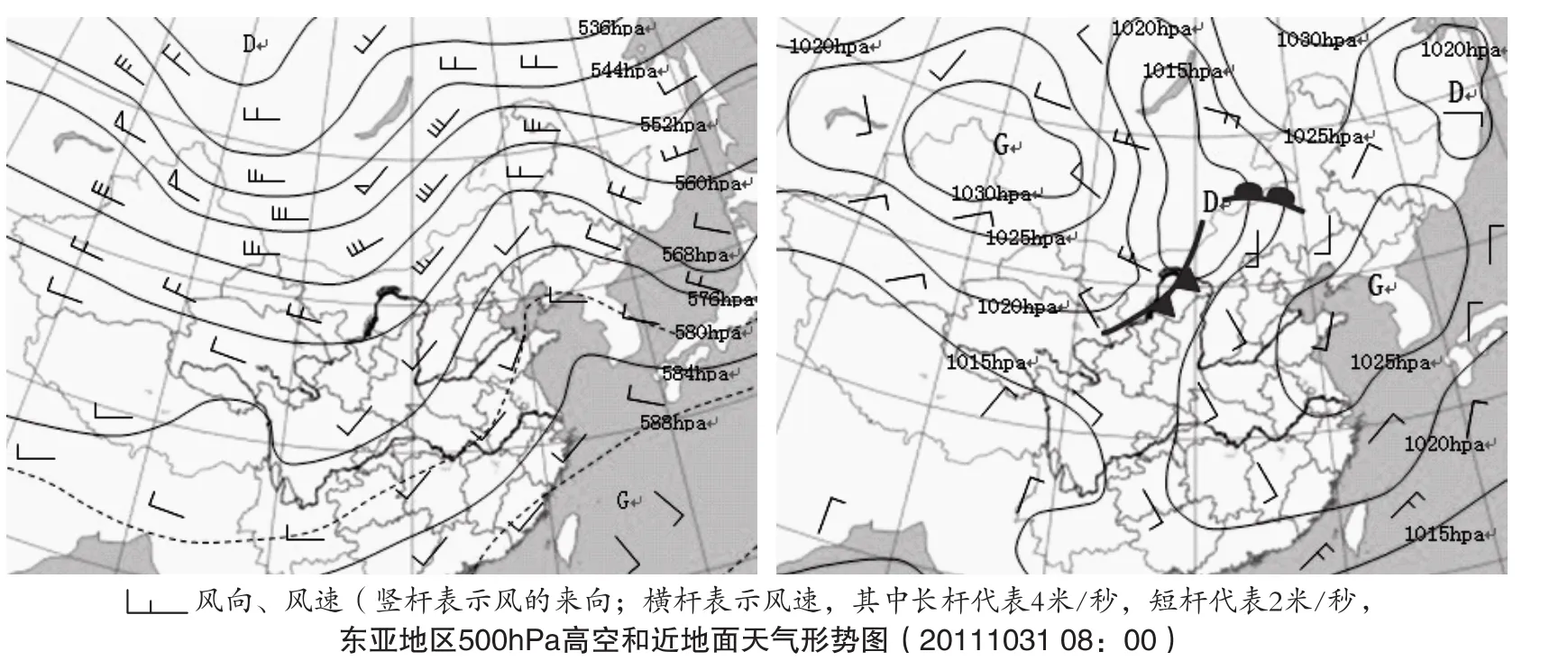

在本部分教学中,笔者在学生课前自主梳理的基础上,提供“东亚地区500hPa高空和近地面天气形势图(20111031 08:00)”,让学生在直观感知的形象思维中,建立高、低空的风力大小与风向的直观差异。

情境设置:首季风情,动眼感知—读“风”。以下是教师展示的高、低空风的两幅场景图,系2011年 10月31日8时东亚地区的高、低空风的风力大小和风向图。同学们读后试说明你直观感知到的高空、低空的风力大小与等压线稀疏之间的关系,以及风向与等压线之间的位置关系各有何不同?(此时教师可以引入等压线的概念)

找一找:在直观感知北半球高、低空风不同“风情”的基础上,思考“若是南半球的高、低空,其风力大小和风向与北半球相比是否有所不同?”

注意点是:选取图像的角度要贴近生活实践,直观性比较强,易于诱导学生的兴趣。

二、展示动画,搭建演示平台,创设事象因果关系探究情境,引导学生“动口”

探究未知事物的奥秘是人的本性之一。自然地理学的许多内容都可以借助多媒体动画直观演示来解读事象的成因。因此,透过媒体动画,创设事象因果关系的探究情境,开展直观探究,是自然地理教学的重要方式。

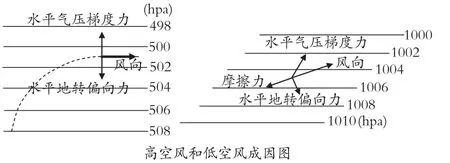

在本部分教学中,笔者运用动画演示高、低空风的运动轨迹,创设高、低空风成因的探究情境,演示直观、通俗,有利于学生进行逻辑推理,便于归纳高、低空风的形成原因,即事象的规律与原理。

情境设置:次季风情,动口追因—探“风”。教师引导学生观察flash视频,思考风形成的直接原因是什么?水平气压梯度力与等压线的关系是什么?高、低空风向与等压线的关系不同的原因是什么?请归纳:形成风的直接原因、高低空风的大小和方向与水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力之间的关系是什么?

归纳:水平气压梯度力是形成风的直接原因。水平气压梯度力垂直于等压线,由高压指向低压,并影响风速大小;地转偏向力与风向垂直,只改变风向,不改变风速大小。

在高空,因不受地面摩擦力的影响,风向主要取决于水平气压梯度力和地转偏向力。在二力共同作用下,北半球的高空风向逐渐向右偏转,偏至风向与等压线平行。

在近地面,风还受到地面摩擦力的影响。摩擦力对风有阻碍作用,可减小风速。受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的共同作用,近地面风向总是与等压线斜交,并且下垫面越粗糙,风向与等压线之间夹角越大。

同一图幅内,等压线越密集的地方,水平气压梯度力越大,风速越大。

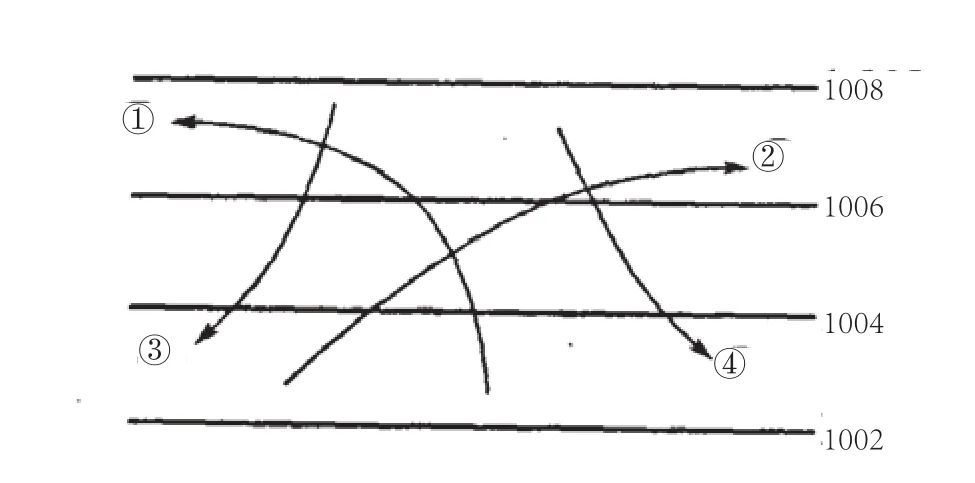

练一练:下图为“等压线分布示意图”,其中表示南半球近地面风向的是( )

A.①________ B.②________ C.③________ D.④

【解析】近地面大气受水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的作用,风向与等压线有一夹角;风向在南半球向左偏。

【答案】D

注意点是:动画素材的制作要生动直观,能让学生看后从中初步感悟到事象发生的规律或原理,诱导学生进入“悱”“愤”的思维状态,形成追寻事象基本过程和规律的动机。

三、人人参与体验,搭建实践平台,创设主体活动情境,引导学生“动手”

动手绘图是地理教学中不可缺少的手段之一,也是体验教学的一种方式。绘图能浓缩许多地理信息,隐含丰富的地理知识。在地理教学中,利用绘图可以帮助教师化繁为简,化无形为有形,化抽象为直观,从而为教与学之间搭建桥梁。

传统教学中的板图教学,多是教师动手,少有学生动手。笔者采用生生、师生互动绘图,做到人人参与动手,充分发挥主体活动意识,收到难以遗忘所学知识,及时做到学以致用。

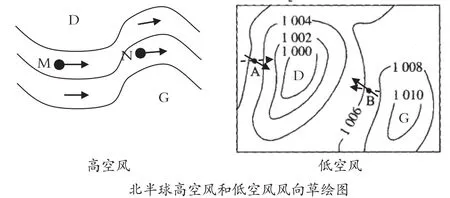

情境设置:再季风情,动手体验——绘“风”。教师搭建动手实践活动平台,把学生分成小组,合作绘出高低空风向,动手体验对风的成因、大小和方向的理解与应用;辨别高低空风向的差异、南北半球偏向的差异(用 表示水平气压梯度力,用→表示风向)。

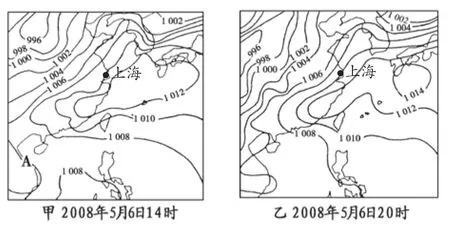

试一试:下面为亚洲东部某区域两个时刻的等压线图(单位:百帕)。读图完成1~2题。

1.两图中,上海市的风向是( )

A.偏东风 B.偏北风

C.偏西风 D.偏南风

2.在这段时间内,关于风速变化的叙述,符合图中实际情况的是( )

A.台湾岛风速变大

B.珠江口风速明显变大

C.长三角地区风速变小

D.环渤海地区风速明显变小

【解析】同一幅图内,等压线越稀疏的地方,水平气压梯度力越小,风速越小。从甲图到乙图,环渤海地区等压线变稀疏,风速明显变小。

【答案】1.D 2.D

注意点是:动手体验时教师要大胆放手,积极引导学生动起来,既要弘扬学生思维生成的亮点,也要张扬学生思维判断的错误,让学生在纠错中感悟准确的绘图是怎么得到的,不要越俎代庖。

四、搜集生活实例,搭建归因平台,创设知识建模情境,引导学生“动情”

探究是一种外在行为,建构是一种内在的心理活动。一般来说,学生的经验包括认知经验和生活经验。知识建构离不开学生的生活经验。教师可以搜集一些生活实例,引导学生建立起新旧概念、原理之间的联系,这是地理知识或概念建构最重要的方面之一。在建构“风的思维建模导图”时,就可以搜集一些与风有关的诗词歌赋,创设求知情境,引导学生追因分析,体会学有所用。

从建构主义学习理论看,知识或概念的建构是离不开“情境”“协作”“会话”和“意义建构”等四大要素的。[2]在自然地理教学中,让学生探究的目的就是为了进行有效的认知建构,从而将地理概念、规律和原理转化为学生的认知结构。因此,设置生活中熟识的情境,引导学生进行协作、会话是可行的,教学效果是突出的。不进行概念建构的探究,是一种盲目、低效的学习行为。[3]

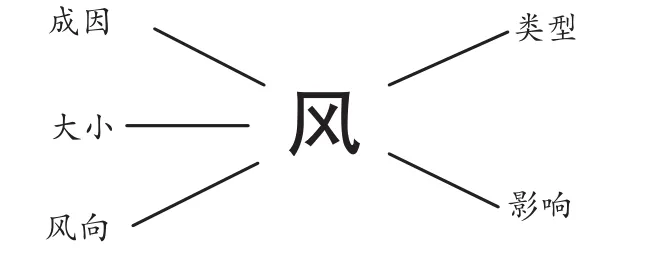

情境设置:四季风情,动情感悟——品“风”。教师引导学生展示课前搜集的与风有关的诗词歌赋,如“二月春风似剪刀”“吹面不寒杨柳风”“八月秋高风怒号”“风急天高猿啸哀”……进而结合“读风”“探风”和“绘风”活动,建构与风有关的知识模型,体会学有所趣及所用(附:风的思维建模导图)。

归纳:

1.风的成因:直接原因→水平气压梯度力;偏向原因→地转偏向力;斜交原因→摩擦力。

2.风的大小:等压线密集→单位距离内气压梯度大→水平气压梯度力大→风速大;等压线稀疏→单位距离内气压梯度小→水平气压梯度力小→风速小。

3.风的方向:高空风风向与等压线平行;近地面风向与等压线斜交。

技巧点拨:对于北半球来说,伸出右手,掌心向上,四指指向水平气压梯度力的方向,则大拇指指向为风向;南半球则伸左手。

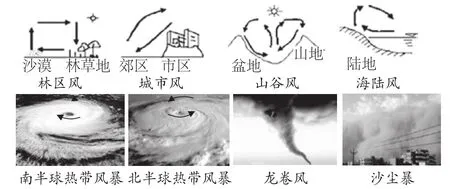

4.风的类型——高空风、低空风;海陆风、山谷风、城市风;寒潮、台风、龙卷风。

5.风的影响——寒潮、台风的利弊影响、龙卷风的危害等。

悟一悟:感悟风的诸多“风情”。请同学们课外粘贴一些与各类风有关的心理图片,更多地感悟风的不同类型、特点及利弊影响。

注意点是:知识的建模要选取适当的工具,如思维导图和因果推导表等就是很好的建模工具。思维导图(有学者称为概念图)是运用图文并重的技巧,把各级主题关系用相互隶属与相关的层级表现出来,把主题关键词与图像、颜色等建立起记忆链接,是一种表达发散性思维的有效图形工具,因而是一种非常形象的呈现系统知识的图形方式。美国图论学者哈里有一句名言:“千言万语不及一张图”,就是强调思维导图的价值。[4]

五、精选巩固题例,搭建反思平台,创建学以致用情境,引导学生“动趣”

兴趣是最好的老师,各个模块知识的学习设计,都要培养学生持久的学习兴趣。教学中,教师可以给出一些命题素材或信息,搭建试题原创平台,引导学生根据所学内容,学以致用,真正体会学习生活中有用的地理知识;也可以选取精典试题或高考题,进行思维开发,这些方式都能培养学生的学习兴趣,诱导学生用心学习。

情境设置:季尾风情,动趣反思——研“风”。把随堂练习设计成培养学生兴趣的情境训练,是课堂教学的长效目的。为此,教师精心选择试题素材,做出一些示范,让学生尝试编辑试题,或直接提供开启学生思维的优题,都能较好地培养学生的兴趣与爱好,引导学生寓学于乐。

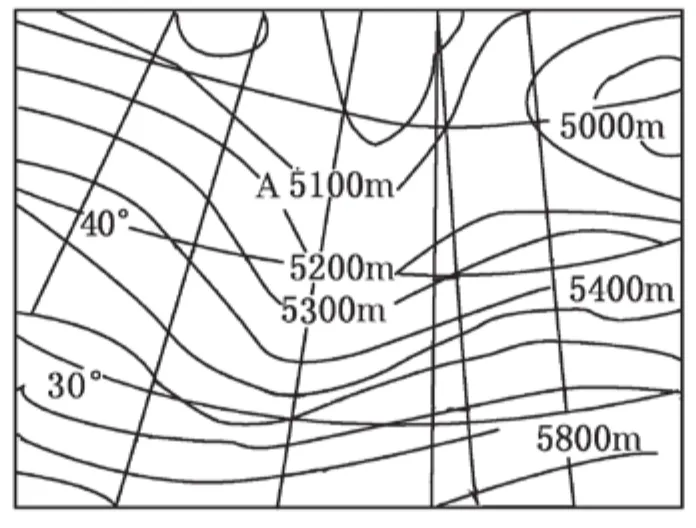

考一考:下图是北半球500百帕等压面天气图。读图回答1~2题。

1.等压面上A点的风向应是

A.东北风 B.东南风

C.西南风 D.西北风

2.这种情况下决定风向的力应是

A.水平气压梯度力和摩擦力的平衡力

B.水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力的平衡力

C.水平气压梯度力和地转偏向力的平衡力

D.地转偏向力和摩擦力的平衡力

解析:图中5100米~5800米是北半球500百帕等压面上的等高线。根据等压面上等高线与等高面上的等压线之间的一致性关系,可读出该高空水平面上气压分布是:南部气压高、北部气压低;又因在5000米左右的高空,摩擦力很小,故在水平气压梯度力和地转偏向力的作用下形成西北风。

答案:1.D 2.C

注意点是:试题的选取要切中课标要求,体现信息量、思维量和训练量;把握知识的梯度和层次性,突出教学重点。

[1][3]代存刚.地理探究学习设计的策略初探[J].地理教学.2005(6):17-18.

[2]王希海,郭红丽,周姊毓.教育学实践教学策略:情境、协作与会话、意义建构——基于建构主义学习理论的观点[J].林区教学.2010(2):1-2.

[4]张剑平,朱雪梅,周文健.地理思维建模的实践与思考——以“全球气候变化及其对人类活动的影响”为课例[J].中学地理教学参考.2009(12):17-21.