框镜鲤维氏气单胞菌的生物学特性

胡天野,吴同垒,孟庆峰,边 宇,单晓枫,康元环,王伟利,钱爱东

(1.吉林农业大学动物科学技术学院,吉林 长春 130118;2.吉林出入境检验检疫局,吉林 长春 130062)

维氏气单胞菌(Aeromonas veronii,AV)属于弧菌科、气单胞菌属,做为一种新型的人-兽-鱼共患病病原菌,不仅可以使水产动物发病,对人类自身安全也存在一定的威胁。其在自然界广泛存在,尤其可能存在水产动物的肠道中,在宿主机体抵抗力下降时,可能随时威胁其健康。目前,国内有关其研究尚处于起步阶段,而且大多为分离鉴定,确定其病原,有关其生物学特性,鲜有报道。鉴于此,本试验拟采用框镜鲤源维氏气单胞菌,并对其部分生物学特性进行研究,旨在为维氏气单胞菌的检验检疫提供一些理论依据。

1 材料与方法

1.1 菌种 维氏气单胞菌CY0806株,分离自患病框镜鲤,于吉林农业大学预防兽医学实验室保存。

1.2 试验动物 试验用鲫鱼、鲢、团头鲂、乌鳢,采自吉林某养殖场,体重均为100g/尾;试验用昆明系小鼠,购自吉林省实验动物中心,体重15g/只。

1.3 主要试剂 DL-2000 Marker、Ex Taq DNA聚合酶、dNTP,均购自宝生物工程(大连)有限公司;细菌基因组DNA提取试剂盒,购自北京索莱宝科技有限公司;气单胞菌培养基RS、TCBS培养基、TSA培养基、麦康凯培养基,购自北京陆桥生物技术有限责任公司;伊红美蓝培养基、S.S.培养基,购自北京奥博星生物技术责任有限公司;其他试剂均为进口或国产分析纯。

1.4 细菌的复苏与计数

1.4.1 细菌的复苏 无菌操作取-70℃保存的维氏气单胞菌CY0806株冻干粉,接种于LB液体培养基中,30℃培养18h,为复苏菌液;取该菌液划线于RS培养基,30℃培养24h,并挑取特征菌落再次接种于LB液体培养基中,30℃培养24h,-4℃保存备用。

1.4.2 细菌的计数 采用倍比稀释法进行,稀释菌液涂布于RS培养基上,30℃培养24h。记录结果并推算出原菌液浓度。

1.5 病原菌生长曲线的测定 取上述复苏菌液,稀释成一定浓度,并取0.1mL稀释液接种于LB液体培养基中,30℃培养,并于培养的不同时间点取0.1 mL培养液按1.4.2方法进行细菌计数,记录结果,并绘制维氏气单胞菌CY0806株的生长曲线。

1.6 病原菌在不同培养基上的生长特征观察 取复苏的病原菌分别划线接种于TCBS培养基、TSA培养基、麦康凯培养基、S.S.培养基、伊红-美蓝培养基、普通营养琼脂、RS培养基等7种不用的琼脂平板上,同时接种液体营养肉汤,30℃培养24h,观察细菌生长情况并记录。

1.7 不同pH值、温度和渗透压对病原菌生长的影响 将复苏的菌液接种于不同pH值的液体LB培养基中,每个pH值梯度用3支试管,30℃培养24h,采用倍比稀释法进行细菌计数。记录结果、观察不同pH值对其生长的影响。

病原菌复苏并接种于正常pH值的液体LB培养基中,并选取不同的温度培养24h,按上述方法进行计数,观察结果以测定不同培养温度对维氏气单胞菌CY0806株生长的影响。

选取液体LB培养基,其pH值正常,以氯化钠不同的添加量为渗透压试验量,接种复苏的菌液,30℃培养24h,细菌计数并记录 ,以此测定不同的渗透压对该菌生长的影响。

1.8 病原菌对不同动物的致病力 将复苏的病原菌稀释到1.98×108CFU/mL,腹腔接种试验用鲫鱼、鲢、团头鲂、乌鳢及小鼠,接种剂量0.2mL/尾(只),每种动物接种5尾(只);同时设对照组,接种无菌PBS,接种剂量和尾(只)数同上。连续观察7d,记录发病数和死亡数。

1.9 病原菌部分毒力因子的测定 依据已发表维氏气单胞菌的几种毒力基因序列,设计并合成引物。引物、相应的退火温度如下。

溶血素:hlyF:5′-ATAGAATTCCTGAGCGAGAAGGTGAC-3′,hlyR:5′-TATAAGCTTTTACCACCACT TCACTTCAC-3′,退火温度58℃;鞭 毛:flaF:5′-GCGGAATTCATGGGCCTTTATA-TCA-3′,flaR:5′-ACGAAGCTTTTAGCCTTGCCAACAGA-3′,退火温度58℃;丝氨酸蛋白酶:serF:5′-CACCGAAGTATTGGGTCAGG-3′,serR:5′-GGCTCATGCGTAACTCTGGT-3′,退火温度57℃;气溶素:aerF:5′-CCTATGGCCTGAGCGA-GAAG-3′,aerR:5′-CCAGTTCCAGTCCCACCACT-3′,退 火 温 度63℃;细胞毒性肠毒素:actF:5′-AGAAGGTGACCACCACCAAGAACA-3′,actR:5′-AACTGACAT-CGGCCTTGAACTC-3′,退火温度65℃;磷脂酶:lipF:5′-CA(C/T)CTGGT(T/G)CCGCTCAAG-3′,lipR:5′-GT(A/G)CCGAACCAGTCGGAGAA-3′,退火温度63℃;群体感应调控基因 LusX:F:5′-GATCCTCTCCGAGCGTGG-3′,R:5′-AGGCTTTTCAGCTTCTCTTCC-3′,退火温度58℃。

反应体系(50μL):PCR Buffer(10×)5μL,dNTP(2.5 mmol/L)4μL,引物(F/R)各1μL,Ex Taq聚合酶1μL,模板(细菌DNA)1μL,双蒸水37μL。

2 结果

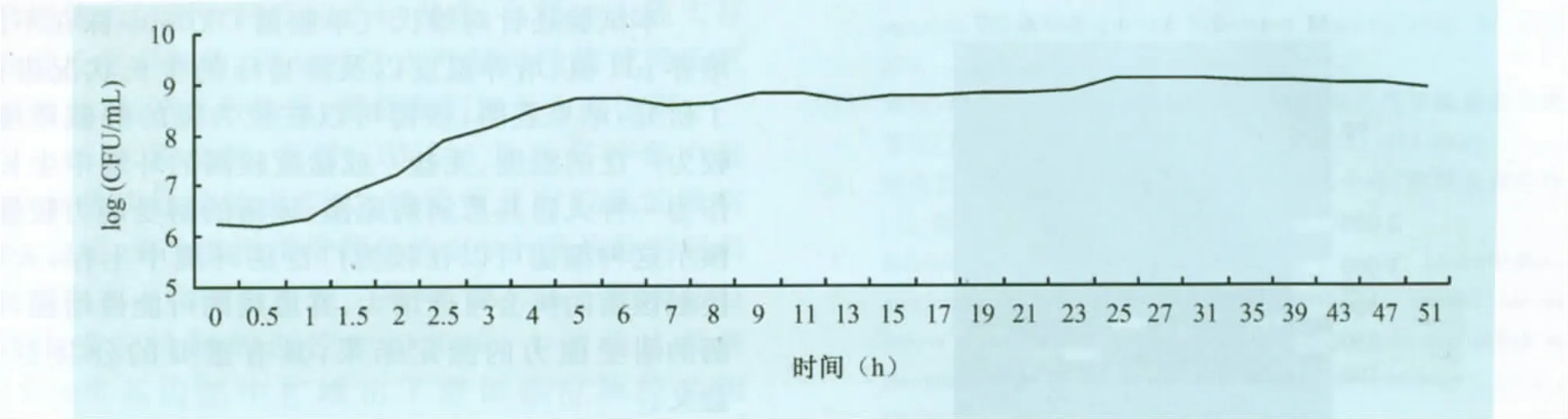

2.1 生长曲线的测定 通过倍比稀释法,在30℃液体LB培养基中培养维氏气单胞菌CY0806株,于0h至51h的不同时间点取样测定菌液浓度,并绘制其生长曲线如图1所示。从图中可以看出,在1~5h时间段为对数生长期,5~43h时间段为稳定期,在其中25~27h时间段有一次再次生长期,而43h时间点开始活菌数缓慢下降,进入了细菌的衰亡期。

图1 维氏气单胞菌CY0806株生长曲线的测定

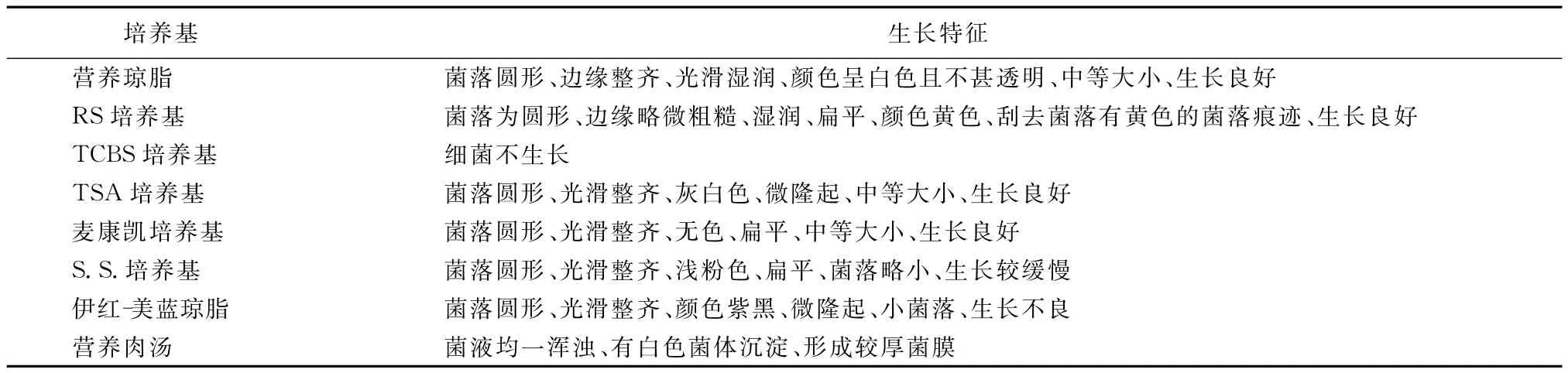

2.2 病原菌在不同培养基的生长特征观察 通过30℃在不同鉴别培养基上的恒温培养24h,分别长出不同的菌落特征,而在液体营养肉汤中生长也比较旺盛,具体特征如表1所示。

表1 病原菌在不同培养基的生长特征

2.3 不同pH值对病原菌生长的影响 将复苏的病原菌接种于不同pH值的液体LB培养基中30℃恒温培养24h,结果如下:维氏气单胞菌CY0806株可以在pH值3~11的范围内存活并生长,当pH值小于3或者大于11时,该菌不能存活。

2.4 不同温度对病原菌生长的影响 病原菌经复苏后,接种于液体LB培养基中,分别在20℃、23℃、26℃、28℃、30℃、37℃、40℃、42℃恒温培养24h,得到如下结果:维氏气单胞菌CY0806株在28℃、30℃生长最好,其也可在20℃和40℃生长,在42℃培养24h有一定的存活。

2.5 不同渗透压对病原菌生长的影响 病原菌复苏后,接种到含不同浓度氯化钠的LB液体培养基中,30℃恒温培养24h,结果显示,维氏气单胞菌CY0806株在氯化钠含量为0%~5%培养基中生长良好,在含6%氯化钠培养基中不能生长。

2.6 病原菌对不同动物的致病力 病原菌经腹腔注射感染小鼠和几种养殖鱼类,在7d内,感染动物均表现不同程度的发病症状,其中:小鼠、鲢、团头鲂在4d内全部死亡;但鲫和乌鳢对其有一定的抵抗力,只引起发病、并未死亡,这两种鱼主要临床症状具体表现为鳞片、鳍条有出血点,剖检可见组织脏器有少量出血点。

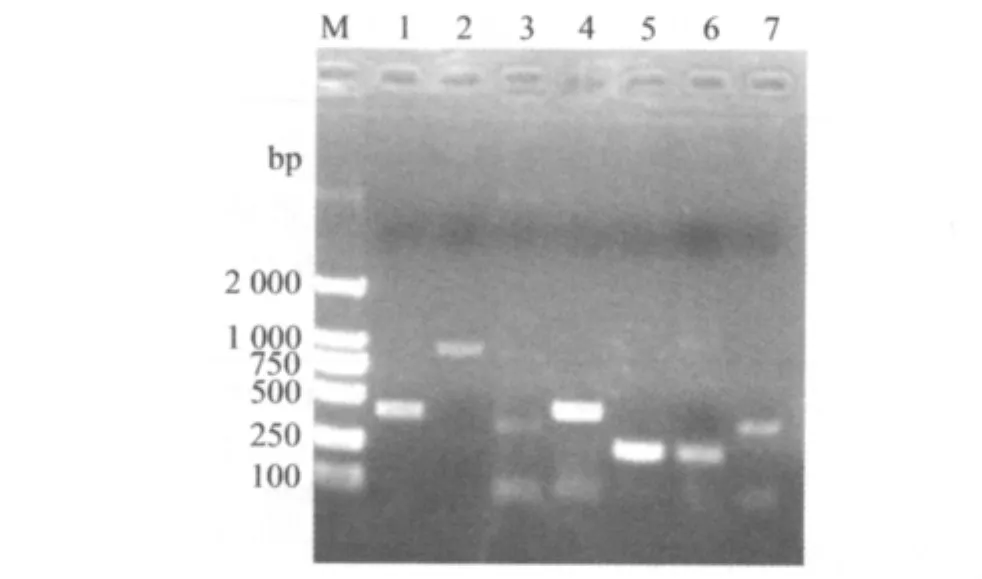

2.7 病原菌部分毒力因子的测定 经PCR检测,维氏气单胞菌CY0806株具有多种毒力基因。具体结果如图2所示。

图2 维氏气单胞菌CY0806株几种毒力因子基因的PCR检测

3 讨论

维氏气单胞菌作为一种新型人-兽-鱼共患病病原菌在国内研究刚刚起步,有关生物学特性的研究更少见报道。CY0806株分离自框镜鲤,研究其生物学特性对更好的预防和治疗由该菌引发的疾病可以起到十分重要的作用。

本试验首先对其生长曲线进行了测定。测定方法采用鉴别培养基平板计数的方法,这样可以防止杂菌污染带来的试验数据偏差。在生长曲线的测定方法上,许多报道均采用测其OD值的方法,而笔者认为,OD值与活菌数的线性关系在细菌的对数生长期是比较符合的,但到了稳定期,活菌数变化不大,但总菌数却在增加,此时测定的OD值与活菌数就不呈线性关系,而与总菌数呈一定的线性关系。因此,笔者采用了计数的方法测定了其生长曲线。在绘制生长曲线时,发现该菌在液体LB培养基中出现了二次生长现象,这种现象并不是维氏气单胞菌的特有,究其原因可能是细菌首先利用了自己最为偏好的营养物质,在该物质用尽之后,又再次利用了其他的营养物质。而具体到是何物质,由于LB液体培养基组成的复杂性,尚难做出判定。

在不同培养基中生长特征观察中可以发现,维氏气单胞菌可以在多种培养基中生长良好,这就提示,在分离维氏气单胞菌时不一定就局限用RS鉴别培养基;本研究的结果,与房海等[7]的研究有一定的差别,可能是菌种来源的不同导致。

本试验还针对维氏气单胞菌CY0806株在不同培养pH值、培养温度以及渗透压的生长状况进行了研究,结果表明,该菌可以在较为强的酸碱环境、较为广泛的温度、无盐[1]或盐度较高的环境中生长,作为一种人兽共患病病原菌,该菌的耐受能力较强,预示这种细菌可以在较为广泛的环境中生存,人类接触该菌的机会可能增大,并患病的可能性增强,该菌的耐受能力的测定结果,具有重要的公共卫生意义。

在测定该菌对不同动物致病力的测定可以证实,维氏气单胞菌CY0806株不仅可以引发水产动物的发病,还可引发哺乳动物(小鼠)发病,甚至死亡。而相对抵抗力较强的鲫和乌鳢,接种病原菌虽然没有引起死亡,但却大多数发病,最终结果耐过,这也提示,鲫和乌鳢更可能携带维氏气单胞菌甚至是致病株。而笔者实验室正在做的维氏气单胞菌在乌鳢体内的调查初步结果也发现,乌鳢体内确实存在维氏气单胞菌,提示鲜活水产品可能携带维氏气单胞菌,甚至是致病株,需要我们加大力度检测。

经PCR检测,菌株CY0806具有多种毒力基因,而致病性试验也证实,该菌株具有较强的致病性,说明,毒力基因携带数量的多少与致病性的强弱确实存在一定的相关性。此外,毒力因子的表达与群体感应机制的调控密切相关,本试验从菌株CY0806基因组中扩增出了群体感应调控基因LusX,也间接证实了这一观点。

[1]吴同垒,单晓枫,孟庆峰,等.维氏气单胞菌研究进展[J].中国兽药杂志,2011,45(7):41-44.

[2]Chim H,Song C.Aeromonas infection in critically ill burn patients[J].BURNS,2007,33:756-759.

[3]Wang J T,Fang C T,Hsueh P R,et al.Spontaneous bacterial empyema caused by Aeromonas veronii biotype sobria[J].Diagnostic Microbiology and Infectious Disease,2000,37:271-273.

[4]龚倩,高淑琴,单晓枫,等.框镜鲤致病性维氏气单胞菌的分离鉴定[J].中国预防兽医学学报,2010,32(12):981-983.

[5]潘晓艺,沈锦玉,李建应,等.青虾“软壳综合症”病原及其特性[J].微生物学通报,2009,36(10):1571-1576.

[6]Rahman M ,Colque-Navarro P,K hn I,et al.Identification and characterization of pathogenic Aeromonas veronii biovar sobria associated with epizootic ulcerative syndrome in fish in Bangladesh[J].Applied Environmental Microbiology,2002,68(2):650-655.

[7]房海,陈翠珍,张晓君,等.中华绒螯蟹病原维氏气单胞菌的检验[J].中国人兽共患病学报,2008,24(1):45-49.

[8]陈伟.细菌QS系统LusX功能研究进展[J].中国兽医学报,2011,31(7):1083-1088.