“知识—认知双元结构”对外语教学的启示

田芳,尹德谟

“知识—认知双元结构”对外语教学的启示

田芳,尹德谟

本文针对外语学习过程中母语知识与外语知识、母语认知结构与外语认知结构的相互关系问题,从现代认知论、双语通达机制和神经心理学的角度,论证了母语与外语“知识-认知双元结构”理论的合理性,并阐述了双元结构理论对外语教学的启示。

知识-认知双元结构;语言习得种子;语言习得树;外语教学

一、母语与外语“知识-认知双元结构”的理论基础

(一)现代认知论

很多学者认识到外语学习过程与母语学习过程的差异,并竭力摸索出一种适合外语学习的方法。代表人物有皮亚杰和奥苏伯尔,分别提出人类型学习(即在理解的基础上进行学习)和有意义的学习理论。以他们为代表的现代认知论者们反对行为主义心理学和结构主义语言学,主张从人的认知出发,并将人的认知作为语言学习的重要因素对人的学习过程进行重新认识。现代认知论认为语言的本质特征是它的符号性,语言构式都是有意义的语言符号。因此,语言的学习应该是对意义的学习,语言能力包括语言思维能力和语言运用能力,是一个结构有序的、具有规约性意义的语言构式组成的语言与思维的融合存储(清单库),是人的总体认知能力的外显形式,它与社会、文化、心理、交际以及语言自身功能相互作用,并具有语言使用者的社会文化特征。

(二)双语通达机制理论

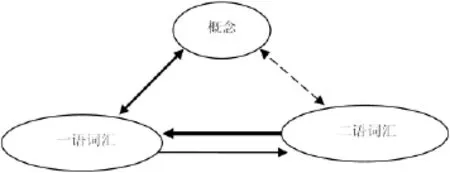

对于二语心理词汇的学习和使用,Potter等人(1984)先提出了单词联想模型,假设两种语言的词汇表征之间有着直接的联系,但二语词汇表征与两种语言共享的概念表征之间并无联系,必须借助第一语言的词汇表征即通过翻译才能通达概念表征。显然,这一模型并不能得到实证的支持。Potter等人又提出了概念中介模型,认为第二语言词汇能够直接通达其概念表征,并且两种语言各自跟概念表征产生联系但相互之间并无直接关联。

但是,Kroll和Stewart(1994)通过对图片命名和翻译任务的差别的研究,发现被试对第一语言的反应比第二语言要快,把第二语言翻译成母语的时间要比把母语翻译成第二语言的时间要短。因此,Kroll提出了不同于以上两个模型的整合的层次模型,即非对称模型(如下图)。

从这个模型看,第一语言、第二语言和概念三者之间都有着联系,只是存在着联系强度的不同。第二语言到第一语言的联系最强,因为二语的习得往往是通过第一语言的语义知识来学习的,而第一语言到第二语言的联系相对较弱一点,这是因为学习者对二语知识掌握得不够。二语与概念之间同样的有着联系,但因为在学习中二语是通过第一语言作为中介才与概念发生联系,因而二语与概念之间的联系是逐渐建立起来的,并且这种联系强度是与学习者的二语知识的丰富程度相对应的。但即使在二语和概念之间建立起联系后,第一语言和第二语言之间的联系也并不因此消失,而是继续存在。

这三种模型都不约而同地提到第一语言、第二语言和概念之间的关系,后来的学者们都渐渐肯定这三者间肯定是有着联系的,但对两种语言的词汇在大脑中是如何储存、是同一表征还是分别表征、两种语言表征之间如何联系、两种语言的语义又是共同储存还是两种语言的形式通过语义而连结起来等问题却一直没有完全令人信服的答案。

(三)神经心理学的研究

神经心理学临床观察证明,语言区包括听、说、读、写四个区。在人的大脑中,语言功能区(Language Area)又包括位于前脑的布鲁卡区(Broca Area)和位于后脑的威尔尼克区(W erricke Area)。神经心理学的研究还发现,使用拼音文字的人常用的是后脑的威尔尼克区,而使用象形文字的人几乎不用该区,而是使用前脑的布鲁卡区。此外,中文语言功能与运动区(Motor Area)紧密相连,而英文语言功能区更靠近感觉语言区(Sensory Language Area),因此,两种语言的思维和心理机制存在很大的差异。

二、双元结构理论

现代认知论说明语言的习得和学习离不开社会环境和人的主动积极的体验以及在体验中建立起来的认知结构,人的认知结构也不是一成不变的,而是在生活中、在实践中不断地修改、完善。双语通达机制给我们的启示是两种语言与概念之间的关系也不是固定的,而是随着学习者的外语知识的积累和丰富而发生变化,在外语语言和概念之间直接建立起联系,而这种联系的强弱是跟语言的使用相关的。神经心理学从生物科学的角度证实了人脑中不同语言的储存位置不同,支持了双元结构所提的母语、外语心理词汇分别存储的假设。

1.母语与外语“知识-认知双元结构”对母语和外语在大脑中的表征的解释。认知与知识双元结构理论认为,在外语学习者的大脑中同时存在母语知识、母语认知、外语知识、外语认知四个结构。对外语学习者而言,大脑已经形成了强大的母语认知结构和知识结构,后来通过学习也形成了有一定认知力和表达力的外语认知结构和知识结构。这四种知识和认知各自独立,又相互联系、相互影响,在语言信息处理中同时发挥着作用。从语言信号刺激的输入开始,在解码、编码、信息加工的过程中,在思维和语言的选择过程中,直到最后的语言输出过程中,母语和外语的认知结构和知识都在积极地发挥作用,学习者不断地在这些过程的处理中、在两种语言的认知和知识中进行交叉选择。也就是说,母语和外语的认知和知识在不同的语言条件下发挥着各自的最佳作用。在需要使用外语的知识和认知时,首先大脑中所储备的外语信息都被积极地调动起来,当所有的外语认知和知识都不能满足外语理解和表达的需要时,母语中的相关信息则自动地提供可能相关的材料以帮助外语的理解和表达,这时母语的迁移作用发生了。例如,学生在处理简单的任务时,足够的外语知识能让他们正确的理解和表达,但在处理不熟悉甚至是没学过的较难的问题时,由于外语知识的不足,母语中的相关知识就积极地填补上来,使理解和表达完整,但却不一定正确。因此,在外语的学习和使用中,应积极地构建外语的认知和知识,尽量减小母语在学习中的负面作用。

2.母语与外语“知识-认知双元结构”中的相互关系。人的语言不止是一种符号,而是体现了人的社会性、情感性、生物性等多个方面特征的意义表达,人的认知结构也是跟人的体验、经验、概念、知识、言语和语言能力密切相关的。在母语的学习中,人的认知和语言共同发展,相互依存。但在外语学习中,外语的知识和认知可以不平衡的发展,主要体现在以下几个方面。

(1)外语语言知识的获得可以借助母语思维的认知结构来进行。因此,学习者有可能储存了大量的外语知识却没有形成相应的外语认知结构,这样的学习者,在外语的思维中就体现出极大的不适。

(2)母语的知识和认知结构也促进外语认知的构建。人类对世界的理解和划分或多或少有着共同点,这时,外语认知结构的构建不必要从零开始,可以直接借鉴母语的部分认知。但同时,两种语言对世界的具体认知也有着极大的不同,如果不注意对外语认知结构的构建,强大的母语认知结构会产生负面的迁移作用。

(3)同一种语系母语知识和外语知识也可以产生相互影响,对外语的学习也有着迁移效果。

(4)外语的认知结构的建立不但是对外语知识的肯定,更是外语习得的框架、外语思维的模式。因此,在外语学习中,学习者要注重通过外语知识的了解积极构建外语认知结构。

三、双元结构理论对外语教学的启示

认知与知识双元结构理论指导下的教学应该是通过母语的正面的积极的中介作用,在外语认知和母语认知、外语认知和外语语言知识、母语知识和外语知识之间建立起联系,通过对目标语的知识和认知构建而习得外语。认知与知识双元结构理论对教学方法的具体启示如下。

1.肯定母语在外语学习中的积极作用,通过教学设计对母语的迁移作用进行扬长避短的利用。对于已经掌握了一门语言即母语的学习者来说,母语已经融入到了学习者的思维中,要让他在没有其他替代语言的情况下完全离开母语去思考是不可能的。当学习者的外语知识如词汇、语法、句型结构等不足以满足思维的要求时,母语思维是不可避免的。因此,在外语教学中,特别是对初学者而言,母语对学习者而言是具有重要的积极意义的,不应该一概而论地被禁止。母语的正迁移可以帮助学习者更快地建立起外语认知和外语知识的关系。如果母语可能产生负迁移效果,教师可以通过语言对比教学,明确地指出两种语言的差异或矛盾之处,同样有利于帮助学习者建立起外语认知结构,使其学会从外语认知的角度去看待事物,分析世界,从而培养外语思维能力。

2.听说读写同步发展。任何语言的最初形式都是口语,其次才是书面语的出现,而且,口语是日常交流的主要方式,因此,听说在教学中应占有首要地位。但读写并不因此而被忽视。随着时代的发展,交流中对读写的需求也在极大地增加。只能听说而不能读写同只能读写而不能听说一样不可取,不能达到真正掌握语言的目的。因此,听说读写作为语言交流的四个方面应该得到同样的重视,在外语学习的最初阶段开始就应该齐头并进。

3.以意义单位为教学中心。语言的教学并不一定要以语音、词汇或句型为基本单位。外语学习的目的是建立起一个用外语表达的外语认知结构。在人类的认知结构中,人们并不以所谓的字、词、句为单位对世界进行分析、判断、处理,而是以一个完整而独立的意义表达为理解的基础和衡量的标准。因此,从建立外语的认知结构的角度出发,教学的基本单位应该是一个语言使用中意义相对完整而表达独立的语言结构。它可以是字、词、短语、小句、句子甚至是句群。比如,在问候语的教学中,“How are you”并不需要拆开来讲解“how”“are”“you”三个词的含义。一是没有必要,因为这句话所起的作用跟它的结构没有必然联系;二是“how”的一般含义和此处的用法不一致,教师的讲解只会加深学生的迷惑,甚至让学生产生误解,或让学生觉得复杂而失去兴趣。因而,“How are you”应作为一个语义单位来教。如果有学生对其结构和用法的不一致产生不解,教师可以加入功能语的介绍,对比中文中的“你吃了吗?”的用法,让学生对外语语言的认知方式有进一步的了解。

四、结语

双元结构理论还处于初步发展阶段,对于语言在人脑中的表征方式由于受实验条件的限制并没有得出实证性的研究,仅仅是处于理论的论证,还有待进一步的研究和实验证实。但是双元结构结合了前人的研究成果,对于母语和外语在人脑中的储存模式提出了建设性的假设,对外语教学有一定的指导意义。

[1]Kroll JF,Stewart E.Category interference in translation and picture nam ing:evidence for asymmetric connections between bilingual memory representations[J].Journal of Memory and Language,1994,(33):149-174.

[2]尹德谟.母语与外语“知识-认知双元结构”在FLT中的理论解析[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2006,(6).

[3]郭桃梅,彭聃龄.非熟练中-英双语者的第二语言的语义通达机制[J].心理学报,2002,3(51):23-28.

[4]李荣宝,彭聃龄,郭桃梅.汉英语义通达过程的事件相关电位研究[J].心理学报,2003,35(3):309-316.

责任编辑:姚旺

G642

B

1671-6531(2012)07-0103-02

田芳/西华大学外国语学院讲师,在读硕士(四川成都610039);尹德谟/西华大学外国语学院教授(四川成都610039)。