赫尔巴特兴趣教学思想的架构及其运行机理

李建忠

(漳州师范学院 教育科学与技术系, 福建 漳州 363000)

学生的主动性参与向来与兴趣如影随形。正确认识和理解兴趣教学思想的意涵和课堂教学运行机理对反思现时的教学改革有积极的意义。在论及兴趣教学的思想中,赫尔巴特无疑是具有开创性的一位。

一、赫尔巴特所言“兴趣”的意涵

兴趣这一概念与认识论联系紧密,带有浓重的哲学味道,至今现代心理学也无法将这种味道散尽。兴趣在教学上系统讨论始于18世纪末,赫尔巴特即是较早一位。这并非出于偶然,而是源于裴斯泰洛奇“教育心理学化”的倡导。裴斯泰洛奇所说的“教育心理学化”主要包括两个方面:一为“教育要适应自然”,一为强调“感觉印象”。这一理论主张对当时及其后欧美基础教育产生了极大的影响。及至赫尔巴特,他事实地继承了这一传统,其兴趣教学思想的发展当然受益于这一传统,同时,也是这一传统的表现形式之一。

赫尔巴特认为:“所谓兴趣,是心理上的积极活动,也意味着自我活动。是人的意识的内在动力,是同漠不关心相对立的。”[1]57兴趣是主动性、个性和智力发展的驱动力。细论之,它有三方面内容:

其一,兴趣是主动的、热切的、关注的,表现为积极的情感和活动,以欲望、意愿、冲动、热情、好奇、审美等形式出现。

其二,兴趣指向各类事物和活动,具有指向性和客观性。

其三,兴趣为认知和社会性过程中个性化的能量之源,表现为动力性。赫尔巴特主张,兴趣不仅仅是依附于对象而产生的表面兴奋,更是对内在心灵有深刻且生动影响,并同一切认真、努力相伴随。

赫尔巴特不但直接探讨了兴趣的属性,还厘清了与之旁近概念的关系:

其一,兴趣的多面性与统一性的关系。赫尔巴特认为,兴趣不仅是多方面的而且应是统一的。兴趣潜在的方向如它可能的对象一样形形色色,而这却是由一点伸展开去的。“像同一个人的各方面一样,在这个人身上,所有的兴趣都必须属于一种意识,我们绝不可以忘记这样统一性。”[2]58他所主张的这种兴趣的多面性与统一性对学生发展的认识、教材的编制、课程设计、课堂活动的组织均有影响。其兴趣统一性建立在范围广泛、联系紧密的系统知识里。

其二,兴趣与德行的关系。德行要使学生明白什么是善、善的价值以及践行善。它是知识、判断、行为的组合。兴趣是整个过程的驱动力,是教学与德行间的连接线。赫尔巴特认为,兴趣有利于道德教育,是通向德行的捷径。兴趣是德行的本质部分,是客观事物的价值判断,对某事物的好感而产生兴趣,本身就显示出它的一种价值。

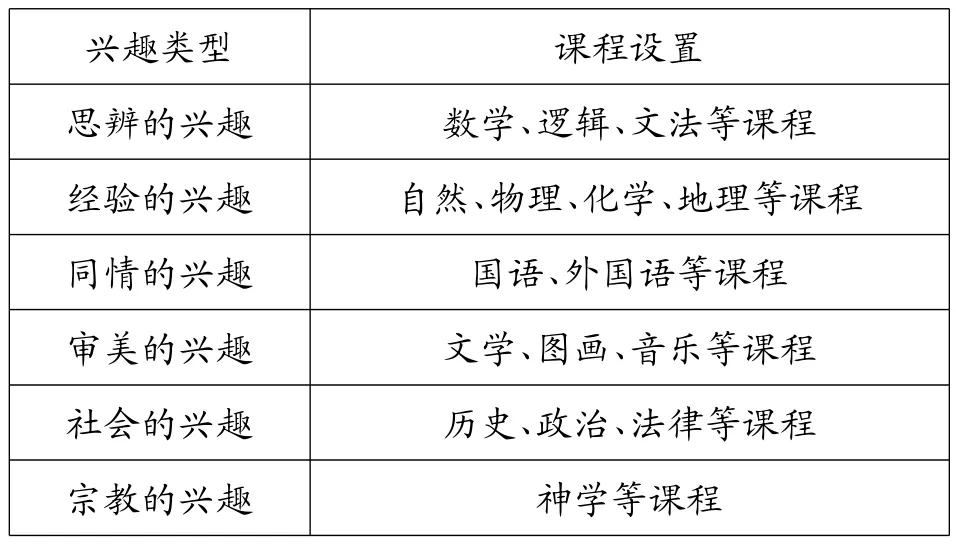

赫尔巴特对兴趣的分类。赫尔巴特所言“兴趣”实为“多方面的兴趣”。他认为,不要对兴趣依附的对象分类,而应对心理状态分类。按心理状态的标准,他区分出认识的兴趣和同情的兴趣。“认识是在观念中摹写它前面的东西,同情是把自身置于别人的情感中。”[2]204认识的元素包括“关于多方面的、关于它的规律性、关于它的美的关系”。[2]205同情的元素包括“对人类的、对社会的以及对上帝的关系”[2]50。及至晚年,他根据“学生的表象群”和“教学中两条主线”把兴趣确定为六个方面及其指向的领域:(1)社会的兴趣——对国家民族的关系;(2)宗教的兴趣——对上帝、宇宙的态度;(3)思辨的兴趣——研究事物间的关系;(4)经验的兴趣——观察现象等;(5)同情的兴趣——与人的关系等;(6)审美的兴趣——对美丑的认识。从学理上看,这种分析框架不是从狭窄的专业意识出发,而是基于哲学、心理学的广阔学科背景来分析教育教学的一些现象和观念。如果说裴斯泰洛奇是教育心理学化的积极坚定的倡导者,那么,赫尔巴特对兴趣概念的理解的扩展与深化是对这种倡导的践行。

二、以兴趣为基质的教学架构

(一)兴趣作为较近的教学目的

在赫尔巴特之前,兴趣作为教学的手段几乎是一种常识,赫尔巴特试图颠覆这种常识。他的做法基于这样的逻辑假设:人的发展由教育达成,教育主要依托学校,学校教育需把教学作为其首要手段,教学目的即是人的发展的达成。他把教学目的分为最高目的和较近目的两个层面,分别培养德行和多方面的兴趣。德行是整个教育目的的代名词,在这个代名词的辐射下,为了达到最终目的,教学必须特别包含较近的目的。较近目的可以表达为多方面的、持久稳固的、协调发展的兴趣。兴趣是具有指向性的,多方面的兴趣亦指向多方面的事物和活动,并产生于这些事物和活动的富源之中。创造这种富源,把它恰如其分地奉献给学生是教学应然的任务。按上述逻辑推演,教学目的两个层次自然过渡为对人发展的两分,即人发展的价值是什么和人发展的外化形态是什么。显然,赫尔巴特的回答是,人发展的价值是德行,其外化形态是激发并维持多方面的兴趣。

多方面的兴趣作为较近教学目的的必要性。首先,人的智力活动是多样的,愿求也是多方面的。因而,课程的样态不是单纯的而是多样态的。从人的发展角度来看,单一的课程样态是达不到促进学生发展的多元化和个性化的目的的。把较近的教学目的指代为多方面的兴趣,其实就赋予教学过程以生活化、情景化、乐趣性、常态化的特质。对整个课堂生态良性互动是有益的。其次,“多方面的兴趣”之“多方面”是平衡的。他有意把“多方面性”与“过分强调多方面性”作区分,特别强调“多方面的兴趣”是平衡的多方面兴趣,是一切能力的和谐发展。再次,兴趣的多方面性与个性是相容不悖的。多方面的兴趣蕴含在个性之中,受多方面兴趣影响的个性彰显独特气质。

(二)兴趣作为教学原则

赫尔巴特不仅把教学较近的目的定位为多方面的兴趣,对兴趣在教学过程中的地位和作用也是特别强调的。然而,他并未在其著作中明确提出教学原则的概念。以现代教学理论看,“多方面兴趣”事实上具有教学原则的性质。应该说他把兴趣作为教学原则是没有明确表达的事实。有研究指出:“多方面兴趣即是赫尔巴特教学理论的基础和基本教学目标,也是一条重要教学原则。”[3]133

赫尔巴特兴趣教学原则充分而完整地体现在其“教学形式阶段”中,即四段教学法。他认为,兴趣活动分为四个阶段:注意、期待、要求、行动分别为兴趣的不同表现形式。而四段教学法形式上为:明了、联合、系统、方法。四段教学法以兴趣的四个阶段为基础,其形式上的变化意涵兴趣活动内在发展的演进次序,以此,师生活动、教学过程就有其内在规定性可依循。具体分析为:“明了”,即清楚明确地感知新材料,形成新表象。此时兴趣转化为注意,保证认知的进行。“联合”,即在明了阶段形成的新印象和表象与旧有表象观念整合。这时兴趣活动处于期待阶段。“系统”,即各种新旧观念更大范围的联合,兴趣活动处于要求阶段。“方法”,即新旧观念联合的巩固和强化,要求学生独立活动,应用知识,此时兴趣外化为行为。

(三)兴趣作为课程结构和教学材料的基石

赫尔巴特对课程设置的论述建立在“多方面兴趣”之多方面上,前文已述多方面的分类。他主张根据不同的兴趣类型设置相应的课程,如表1。

因之形成的课程结构和相应的教学计划是导向持久稳固的、协调发展的“多方面兴趣”的捷径,非为学生短时的愉悦而编织的噱头。“教学计划应当从头至尾都均衡地考虑兴趣的所有主要类型。”[2]266教学材料的选择亦要依循兴趣的意涵而行。赫尔巴特论称,所有课程材料在表现形态上均分为“事物”、“形式”、“符号”。“事物”即物质实体和表象实体,如物体、自然作品、家庭、国家等。“形式”指数学图形、形而上学等。符号即是语言工具。这些不同表现形态的课程材料必须适应儿童年龄特性的兴趣质地。

表1 兴趣类型与课程设置

三、“以兴趣达成兴趣”的运行机理与“二传手”现象

(一)“以兴趣达成兴趣”的内在运行机理

赫尔巴特以多方面的兴趣为较近的教学目的,如何达到这个目的?赫尔巴特的做法是,在论证了兴趣是德行的本质的前提下,以多方面的兴趣为相对终点,以兴趣为基石的课程结构与课程材料作为基准点,以兴趣为内在依循的四段教学法作为桥梁连通相对终点与基准点,进而完成目的。接下来的问题是,何以让这种机理合逻辑地运行起来呢?赫尔巴特假定兴趣是“心理上的积极活动”,是天然地存在于人身的。兴趣同时又本能地依附、指向对象,把兴趣指向的对象按照兴趣的意涵组织起来,然后教师再遵从兴趣的原则,把组织起来的兴趣的对象呈现给学生,继之,学生的兴趣就会自动地外化为行为表现出来。这种机制就是“以兴趣达成兴趣”,是赫尔巴特兴趣教学思想的内核。在这个机制内,兴趣这个概念是有魔力的,它像用之不竭的能量使机器永久地运转一样,让赫尔巴特的这种机制趋于逻辑上的合理。但,这样的机制却无法让人接受,原因是赫尔巴特对兴趣的界定过于主观臆断、天马行空,客观性无从考证。

(二)“二传手”系统单维路径的固化

后来的课程教学思想用认知性的、情感性观念替代了赫尔巴特所说的“兴趣”,但其逻辑方式同赫尔巴特如出一辙。其前提是:假设人心理上有这些成分,而这些成分便自动派生出来而自为中心。以此中心为假设目标,构建一个庞杂的支持性条件所组成的系统。支持性条件包括:课程编制与结构、课程管理、教材设计、教师素质构成及其施教风格、教学策略等研究。这样就产生了一个“二传手”现象。支持性条件作为“二传手”把假设目标硬生生地、不容置辩地塞给学生,即欲设置系统的、精确的支持性条件系统而通过此系统假设目标自动达成。至于支持性条件为什么会达成假设目标,被认为是不证自明的(或许基于人类的认识是自明的)。而在回答支持性条件如何达成假设目标时,各领域的支持性条件不得不求诸支持性条件系统的更加精密系统以对此回应,因为想得到确定的因果关系几乎是无望的,更多的是凭借长期、系统的观察和经验。这样,各方面支持性条件的合力只能在不断尝试中固化地趋向假设目标。

“二传手”现象中,支持性条件系统指向假设目标。在这种结构中,课程本身毫无课程的意义,同样地,教学本身也并无教学的意义,只有当众多支持性条件合乎秩序地、有意义地结合时,它们才分别具有其本身的意义。假如单方面的支持性条件逆反地以己为中心来构建自身逻辑体系(单方面的支持性条件实实在在地这样做了),那么,系统的支持性条件无疑会出现抗逆反应。如,课程领域按其单方面逻辑的发展,在实践中,被教师斥为“防教师的课程”,造成课程实施的困境和教师专业发展的障碍。这种情况下,两个方面支持性条件的合力必然偏离假设目标。于是有研究者提出反命题,即教师与课程的融合。此时,研究者往往会重新整合,进一步的整合与优化又成为理论者信服、依赖这种支持性条件系统结构的理由。不得不说我们已经陷入了这个怪圈而无法自拔。

(三)实然的课堂教学过程:第二维路径的缺失

真正的困难在于,整合与优化并不总是尽如人意的,更确切地说,面对实践中的问题,整合与优化本身就是一个问题(即如何整合与优化),这个问题集中体现在课堂。在课堂情境中,两种达成目标的不同路径的矛盾困扰着进一步的整合。第一维路径是前述的支持性条件达成假设目标。另一维路径是学生达成其自身认知的、情感的等假设目标。实际上这两条路径不大可能统一于课堂教学过程。须知,第一维路径的支持性条件系统的构建所依据的核心是学生认知的、情感的假设,而不是作为课堂参与者的学生个体。当支持性条件聚合到课堂直面学生并与学生发生作用时,学生的主动性、积极性被作为支持性条件的一部分而纳入第一维路径,即学生被要求与其他支持性条件配合完成一个外化的假设目标。然而,这种格式化的支持性条件组成的结构内在地要求学生的主动性必须顺应秩序的结构化模块。这时,学生的主动性势必会演变成事实上的可塑性。换言之,保证“二传手”的支持性条件系统作为一个稳定结构发挥功能的基础条件是学生的可塑性。可塑性在此结构中进一步地演进和强化又势必成为主动性的对立面,进而学生在严格结构化的支持性条件系统中会失掉主动性。最后,这种讲究秩序的支持性条件的结构化内在地与学生的主动性相对立。这样看来,理念上对学生主动性的强调也不过是惹人兴趣的花招而已。课堂上只有认知性的、情感性的目标而“没有学生”。课堂上的第二维路径显然已被堵死。

应然的课堂是双维路径的共同达成,而实然的课堂却是单维路径的。置身其中的学生是最有体验的。有一位学生在日记中写道:“讨厌死了,见他的鬼去吧,把书扔进高压锅里,用小火煮上一天,拿出来再用锤子砸、砸、砸,再浸入浓氨水、浓硫酸、浓硝酸——用棒球棒打,狠狠地打、摔,送入火炉,烧成灰,最后为它拍张照,留作幸福的纪念。”[4]73单维的“二传手”支持性条件系统独霸课堂,给学校教学带来了严重的危机。“没有学生”的课堂也难免产生这样的问题,即“‘六多六少’:书多、课多、作业多、考试多、补习多、竞赛多。睡眠时间少、文体活动少、德育活动少、与生活能力培养相关的活动少、自主性活动少、创造性活动少。”[5]对于这种现象,通常的解释是优质学校资源的稀少导致学生、家长间的不良竞争。事实上,这种解释并不能完全站得住脚。稀少的优质学校资源确实可影响到学生的愿望诉求,甚至某些行为。但很难说,它实际影响到了由“二传手”支持性条件系统所构建起来的课堂教学过程。这个过程的运行机理是按照第一维路径设置好的,固化地在发生作用。真正的问题是第二维路径的缺失,即学生达成其自身的认知的、情感的假设目标,转而过于依赖第一维路径实现其假设目标。学校优质资源稀少不过是与学生学业负担过重伴行的现象而已,深层次上两者并不具有确定的因果关系。换句话说,真正的问题在于课堂教学过程的内在运行机理。

对于这一问题,也有一些尝试的解决方法。如,学校作为学习型组织、师生作为学习型集体、学生作为研究者等研究视角都是着眼于如何打通第二维路径,使课堂真正成为双维路径的共同达成。但这些尝试基本上是初现端倪,前路如何,未可尽知。

[1]单中惠.西方教育思想史[M].太原:山西人民出版社,1996.

[2]赫尔巴特.普通教育学·教育学讲授纲要[M].李其龙,译.北京:人民教育出版社,1989.

[3]李定仁.教学思想发展史略[M].兰州:甘肃教育出版社,2004.

[4]新课程实施过程中培训问题研究课题组.新课程与学生发展[M].北京:教育科学出版社.2001.

[5]辜胜阻.减轻学生过重负担 大力推进素质教育[J].教育研究,2000(5).