经典范畴理论与现代范畴理论的对比研究

徐淑平, 王 斌

(上海理工大学 外语学院,上海 200093)

中国古代神话中提到盘古开天辟地,在此之前,世界一片混沌,万物不分,此后,天地万物逐渐划分为阴阳两极,接着出现老子所说的“道生一,一生二,二生三,三生万物。”(译注:一为太极,二为“两仪”即天地,三为第三者、另一方。道萌生元始的整体即太极;元始的整体分裂为对立的双方即太极生天地;对立双方新生出第三者,即天地气合而生和;第三者蕃生出万物。)[1]大千世界百杂碎。随着世界万事万物的变化和人的心智发展,人类为了更好地认识世界,便对事物进行分门别类,于是产生了范畴,而这个“分门别类”的过程,即所说的“范畴化”。

早在中国经典儒家典籍《大学》中,就提出了“格物、致知”,即让我们穷极物理,以达知之至[2]。也就是说,人生活在这个世界中,就要认识世界,只有认识了世界,才能更好地改造世界,而认识世界最基本的一个方法就是范畴化。

对于范畴的研究,经历了从两千多年前亚里士多德的经典范畴理论到维特根斯坦之后的现代范畴理论(原型范畴理论)的发展,范畴理论也是研究语言的基础理论之一。经典范畴理论以二分法和充要条件为主要内容和特征,认为一个范畴的边界是清晰的,范畴内成员的地位是相等的,成员具有二分性特征,成员的特征决定了范畴的特征。原型范畴理论认为范畴的边界是模糊的,范畴内各成员地位是不相等的,成员有典型和非典型之分,成员特征不能决定范畴特征。所有这些范畴特征都与人的体验有关。

一、经典范畴理论

亚里士多德是西方第一位使用“范畴”这一术语的哲学家,他从本体论角度对范畴做了深刻阐述,构建了第一个真正意义上的严谨、完备的范畴体系。

(一)实质与范畴:范畴的客观性

亚里士多德认为“存在”是第一性的,人们对世界的认识是客观世界在人的心智中的反映,思维的形式即“范畴”与存在的形式是对应的,有多少“存在”,就有多少对应的“范畴”。“存在”在西方哲学中也可称作“实体”,事物之所以存在是因为它们具有实体的量、值(属性)和关系等特征。因此,人们对概念的解释就是描述概念所指的实质特征[3]。

按照亚氏这一说法,我们得出,如果范畴仅仅是客观世界在人的心智中的客观反映,而且是对应的关系,那么人的思维被假设为高度的抽象。但是,人作为有思想的高级动物,不可能完全客观地反映现实世界中的事物和现象,人对客观世界的反映还受自身机体和感官以及生活经验的影响。于是,亚氏的范畴理论忽略了人的生理机制和感官体验等的限制,客观主义哲学色彩较为浓厚。笛卡尔的客观二元论即存在和思维是与之对应的,后来也受到唯物主义的批判。

(二)充要条件:范畴特征的决定性

亚里士多德认为客观事物的性质有“本质”和“偶然”之分[4]。德国古典哲学家康德的范畴观念来自于亚里士多德。他将范畴定义为:“知性先验地包含于自身的那种本源的纯粹综合概念,因有这些概念,知性才是纯粹的知性。因为只有通过这些概念,知性才能理解直观杂多中的某物,即才能思想直观的客体。”认为本质的决定事物存在的属性,偶然的对事物的性质不起决定作用,不是某物之所以成为某物的必要条件。为证实他的这一观点,他以“人”的定义作为例子进行说明:“有双脚的动物”是人的本质,肤色是人的偶然特征,因为人可以有白种人、黄种人或黑种人等。为了证明X为人,X必须具备“有双脚”和“动物”两个特征,凡具有这两个特征的就是人,反之不是[3]。这就是亚里士多德对范畴理论的基本假设:范畴是由一组充分必要特征所决定的,即充分必要条件。

(三)对立法则与排中律:范畴边界的清晰性

亚氏的另一假设是对立法则和排中律。对立法则是说一种事物不能既拥有又不拥有某一特征;排中律是说任何事物要么是要么不是某物,要么具有要么不具有某一特征,要么属于要么不属于某一范畴。也就是说,范畴的边界是清晰的,范畴具有二元特征。

始于20世纪60年代的“成分分析法”,即理论语言学家从成分分析的角度,通过几个“充分必要条件”来分析英语单词,如:“boy”、“man”、“woman”,可以分别分析为以下几个充分必要条件的组合。

表1 集合名词成分分析表Tab.1 Component analysis of collective nouns

对于分析诸如“boy”、“man”、“women”这类集合名词,经典范畴具有相当大的优越性,通过成分分析让我们对这些集合名词一目了然,便于学习和掌握。但是在日常生活中,更多的词语不只作为集合词汇来使用,比如“人”。起初认为“人是具有双脚的能直立行走的会说话的动物”,当我们认识到人还分为亚洲人、非洲人、欧洲人、美洲人,黄种人、白种人、黑种人,汉族人、维族人、维京人时,人不再仅仅具有以上“有双脚”、“直立行走”、“会说话”、“动物”等特征。故,我们不可能穷尽其所有的概念特征,自然不可能运用成分分析的方法学习更多的词汇。于是认为,经典范畴理论在一些集合词汇的学习和对一些综合性比较强的事物进行范畴化的过程中,具有其简洁明了的优势,但并不表示它适用于对所有事物进行范畴化的过程。

后来的哲学家黑格尔、胡塞尔、海德格尔等对范畴也有所论述,他们都是从哲学角度来对范畴加以论述的。而在范畴理论上取得突破性进展的当数哲学家维特根斯坦,他的理论具有划时代的意义,成为经典范畴理论与原型范畴理论的分水岭。

二、现代范畴理论

现代范畴理论以维特根斯坦后期的“家族相似性”理论为起源,以原型理论为核心,对经典范畴理论提出质疑与挑战,对范畴的性质与结构做出了更科学的解释[5]。不只在哲学、心理学层面,原型范畴理论在语言学层面也逐步成为研究热点。认知语言学起始于上世纪80年代末。由于认知语言学家关注人的生活体验在语言习得和发展中的作用,不再仅仅停留在语法层面来研究语言。这是语言研究的一个崭新视角,它以蓬勃发展之势,受到语言学界的重视和逐步认可。原型范畴理论被认知语言学家所接受和推崇,认为范畴的边界是模糊的,范畴内各成员地位是不相等的,成员有典型和非典型之分,而这些都与人的体验有关。

早在1932年,埃及语语法学家Gardiner在The Theory of Speech and Language一书中就论述了家族相似性和原型范畴问题,认为一个词的多种用法是靠家族相似性连接在一起的,其中有中心用法也有边缘用法。到了20世纪50年代,维特根斯坦在其《哲学研究》(Philosophy Investigations)中通过对语言游戏的研究,论述了范畴边界的不确定性以及范畴成员的差异性,提出了著名的“家族相似性”理论。20世纪 70年代,美国认知心理学家 Rosch通过一系列实验,证明了家族相似性的正确性,提出了著名的原型范畴理论。此外,还有Berlin和Kay等对颜色词范畴的研究,Labov对于杯子范畴的研究,以及Lakoff在Women,Fire,and Dangerous Things一书中对于范畴理论的详细论述[6]。这些认知心理学家、语言学家都认为原型范畴理论相比经典范畴理论更具科学解释力。

(一)范畴是主客观结合的产物,与体验有关

原型范畴理论认为用高度理想化、抽象化的二元对立方法来解释概念范畴会使人们陷于绝对化和两极化的思维定式中,难以全面地、正确地认识客观世界中的各种事物。

认知语言学创始人之一Lakoff的原型范畴理论建立在认知语言学的哲学基础即体验哲学之上。他认为思维来源于人的自身体验,具有想象力,不仅仅直接反映客观世界,还具有完形特征——思维要依赖基本等级范畴组织知识和信息,依赖原型和家族相似性组织概念结构,而概念结构反过来又借助于具有等级范畴特征的认知模型来解释和描述[7]。

因此,范畴的建立,不能仅仅依赖于人们运用主观意识来描述客观世界,范畴化的过程还与人的肌体与认知经验密切相关。这种经验是一个语言群体中所有成员共同具有的一切现实和潜在的经历,不仅涉及人们通过遗传获得的内在认知机制,还涉及人们与物质世界、社会环境的相互作用。

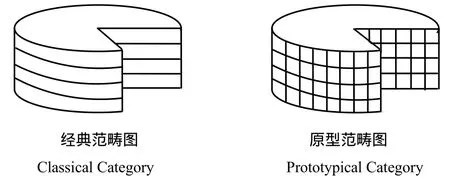

如果我们把事物比作一块蛋糕,范畴化就是对蛋糕进行切分,那么,经典范畴理论与原型范畴理论的不同可以从下面两幅“蛋糕切分”图中显而易见,如图1所示。

图1 “蛋糕切分”图Fig.1 Cake-cutting on category

在经典范畴图中,蛋糕的切分界限是明显的,而且是二分的。一个事物要么属于第一层即第一类范畴,要么属于第二层即第二类范畴,如此等等,范畴的划分是二元对立的。这样被切分的蛋糕,一层仅有一种味道,失去了蛋糕原本的味道多样性,被切分的蛋糕自然不会美味,并不适于切分现有世界中各种各样的蛋糕。

在原型范畴图中,蛋糕的切分不仅有横切线还有纵切线,这样就保证了每一刀的切分都将整个蛋糕的各种味道包含在内。这种范畴划分更适于我们描述和解释现实世界,不仅适于单一口味单一类型蛋糕的切分,也适于多种口味多种类型蛋糕的切分,这样就与我们生存的现实世界中的多姿多彩相融合,与我们的生活体验相一致,更具适应性和解释力。

(二)范畴成员地位不相等,有中心和边缘之分

在原型范畴理论中,原型是一个概念范畴中最典型、最具代表性的成员。人们在认识和解释某一现象时,将属于这类现象的某个或某些个体视为原型,在对这个(些)原型总体特征认识不变的情况下,把握这类现象的其他个体特征。比如,在儿童认识事物习得知识时,他们首先接触到的诸如狗、猫、桌子、椅子等范畴都是基本等级范畴,认知语言学称其为范畴的中间层次,是人类最基本、最普通的范畴[8]。

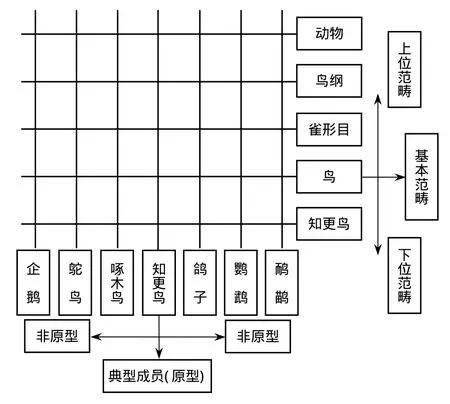

从纵向来讲,以基本范畴为基础,越向上位范畴或者下位范畴扩展,认识就越困难。比如以“鸟”作为基本范畴,其上位范畴有雀形目、鸟属、动物等,其下位范畴有知更鸟、鸽子、啄木鸟、鸵鸟、鸸鹋、企鹅等。从横向来讲,在某一个范畴中,存在一个典型成员或者叫做原型。典型成员(原型)最具该范畴的特征,最具代表性,其他成员的范畴化以典型成员(原型)的特征为基础,按照家族相似性,进行概念划分。

以“鸟”作为基本范畴,以“知更鸟”作为典型成员(原型),笔者以图 2进行范畴划分。在纵向轴中,以鸟作为基本范畴,其上位范畴有诸如雀形目、鸟纲、动物等,其下位范畴有知更鸟、鸽子、啄木鸟、企鹅等。鸟这一概念是最容易习得的。在横向轴中,以知更鸟作为典型成员(原型),非典型成员由中心向边缘辐射,按照人类对鸟的认知方式,将其等级划分为:知更鸟—鸽子—啄木鸟—鹦鹉—鸵鸟—鸸鹋—企鹅等(这里的等级划分依据不同民族或不同地域等的背景文化知识和认知体验,会有一定的差异)。如图2所示,在范畴化的过程中,越靠近中心的成员具有该范畴的特征越多,越靠近边缘的成员具有该范畴的特征越少,直至难以确定某物到底属于这一范畴还是那一范畴。就像企鹅,说它属于鸟类,长得又不像一般的鸟类,因为它们没有羽毛也不会飞,但生物学中,企鹅被划分在鸟纲企鹅目企鹅属之下。因此,范畴内各成员的地位是不相等的,有等级之别,越靠近中心的成员,越接近原型,对范畴的整体特征起着越大的影响。

图2 范畴成员地位图(以鸟为例)Fig.2 Status of category members (bird)

(三)范畴边界是模糊的

按照经典范畴理论对事物范畴的划分,某一事物要么属于这一范畴,要么不属于这一范畴,但是现实世界中的事物本来就千差万别,有时候很难断定这一事物到底属于这一范畴还是属于那一范畴,或者两者属性特征兼有,就像利用现代生物嫁接技术,出现了苹果梨一样。随着社会的不断发展,新事物层出不穷,原有的经典范畴理论对事物的划分,不再满足人们认识现实世界的要求。

原型范畴理论认为,范畴化的过程有人的参与,这就决定了人的肌体和生活体验等对范畴化有影响。既然客观世界在发展变化,人的体验也在发展变化,不同种群的人对同一事物的划分也是不同的。这就从主客观两方面决定了范畴的边界是模糊的、不清晰的,比如上文提到的企鹅。诸如此类的,还有鲸鱼、人妖、鸭嘴兽等等。

三、现代范畴理论的应用

通过上述对比研究不难发现,现代范畴理论不仅注重客观层面,它同时还注重主观层面对我们认识这个世界的影响,这就使我们对事物的认识更加准确全面。因此,现代范畴理论在现实中的应用也广泛存在并发展着。依据上述现代范畴理论的特征,笔者将分别从非语言层面和语言层面两个方面来探讨现代范畴理论的实际应用价值。

(一)非语言层面的应用

相对于经典范畴理论,用二元对立的方法来解释概念范畴。现代范畴理论认为,对范畴的划分不是单单依赖人的主观意识,也不是单单依赖物质世界,而是主客观二者的结合。正因如此,对于某一类事物的原型范畴的确定,不同的民族、国家或地区产生了不同的结果。

例如,若谈到“鸟”,在中国人眼里,最典型的鸟当属麻雀,而在英国人眼里就可能变成了夜莺。这种差别的产生,可以借用原型范畴理论中的“范畴边界是模糊的”这一特征来解释。因为我们对一类事物范畴的划分自始至终都受社会环境和文化的影响,生活在不同文化环境背景之下的人,对同一概念的划分并不一样,因此对同一事物也产生了不同的原型认同。我们选择麻雀作为鸟的原型受多方面因素的影响:一方面,麻雀广泛分布于亚欧大陆,在中国各地均有分布且数量巨大,使它成为中国人眼中最常见的一种鸟类;另一方面,我国民间历来存在多种关于麻雀的谚语和歇后语,如“麻雀虽小,五脏俱全”、“麻雀搬家,叽叽喳喳”、“麻雀开会,细商量”等等。而英国人选择夜莺作为鸟的原型也受其历史文化的影响,因为英国文化中关于夜莺的传说和文学作品居多,英国人对夜莺的认识超过了对其他鸟类的认识,一旦谈到鸟,映入他们脑海的,当属夜莺。

近两年,有一款叫“Angry Birds”的网络游戏风靡全球。此款游戏中有一只红鸟作为游戏的主角,而关于这只红鸟的原型(这里所说的“原型”意指“现实中的愤怒的小鸟”,区别于本文中分析的“原型”)的探讨,备受争议。其中,有两种说法占主流地位,一种说法认为里面的红鸟原型为北美红雀,另一种认为是蓝喉太阳鸟。其实,关于红鸟原型的意见分歧,笔者认为同样可以用原型范畴理论进行分析。正因为玩这款游戏的人分布在世界各地,而上述两种鸟的分布地区也是不同的。北美红雀分布在北美洲,蓝喉太阳鸟分布在印度、喜马拉雅山脉以及我国西南一带,于是,不同地区的玩家对于愤怒的小鸟的原型产生了不同的答案。而对于那些在自己的认知结构里既不存在北美红鸟又不存在蓝喉太阳鸟的玩家来说,他们在日常生活中如果看到现实中哪种鸟的长相外形等类似于“愤怒的小鸟”,则在他们头脑里,这种鸟就是最典型的“愤怒的小鸟”的原型。

由于经典范畴理论倡导充分必要条件,对于最典型成员的划分也是有严格的概念要求。于是,对于新出现的这些具有模糊性的事物,在寻找它们的原型时,经典范畴理论就不能解释“原型多样性”这一现实。

(二)语言层面的应用

除了非语言层面的应用,原型范畴理论还可以应用于儿童语言习得、词汇学习与教学、词的多义性研究等方面。

据观察,儿童在最初学习语言的时候,往往是从范畴的最基本层面学起。比如,当他们认识“狗”这个动物时,他们并不会区分自己所见的是什么品种的狗,不管是哈巴狗、吉娃娃、藏獒、狼狗等等,他们都会指着不同种类的狗说:“看,这里有条小狗。”而随着年龄、知识的增长,他们从各种渠道学习了关于狗的知识,慢慢地,他们知道了自己所见到的狗的品种,知道了狗这类动物属于什么科什么纲,关于狗的认识,逐渐形成了一个以“狗”为基本范畴,以自己常见的狗为范畴中心成员,以不常见的狗为范畴边缘成员的网络型的认知结构。如果按照经典范畴的“所有范畴成员的地位是相等的”、“范畴是由一组充分必要特征定义的”等理论特征来解释这一现象,那么儿童在认识狗这一动物的时候,便会茫然不知所措:这到底是不是狗?为什么这只狗和其他狗差别这么大?

在词汇学习与教学方面,原型理论的贡献在于它能够更好地解释词的多义性这一语言中普遍存在的现象。语言习得者学习一个新词,起初也是从这个词的基本意义学起。比如“board”[9]这个词,其基本意义是“木板”。随着知识的增加,又接触到它的其他几个意义“布告板”、“甲板”、“餐桌”、“会议桌”,而后又由“餐桌”这个义项延伸出“伙食”、“供膳”的意义,由“会议桌”延伸出“委员会”、“理事会”的意义。显然,“board”一词使用的场合不同,这就决定了它的每个义项有中心和边缘之分,各个义项地位也不平等。如果按照经典范畴理论中“成员地位是相等的”这一特征分析,那么“木板”始终是它的中心义项,可是这与现实中的使用又相违背,因为在开会的场合,board的中心义项是“会议桌”,而不是基本义项“木板”。通过了解一个词的词义的发展,以及各个义项之间的联系与区别,无论是学生在学习上还是教师在教学过程中,都可以根据原型范畴理论,建立起一个个关于词义扩展的网络,从而更好地识记更多的词汇。“board”一词的语义网络见图3。

图3 board的语义结构Fig.3 Semantic structure of board

此外,除了词的多义性,在英语语言中还存在前后缀、动名词等词性的互相转化、不规则名词单复数变化规律、不规则动词时态变化规律等,这些都可以用原型范畴理论来解读,在此不一一赘述。

四、结束语

综上所述,经典范畴理论具有如下特征:

(1)范畴是事物或实质在人的心智中的客观反映,具有客观性。

(2)范畴中本质的部分决定整个范畴的特征,偶然部分对范畴不起约定作用;范畴中成员的地位是相等的,成员间具有相同的特征,满足充要条件。

(3)某物要么属于这一范畴,要么不属于这一范畴,范畴具有二分特征,范畴边界是清晰的。

而现代范畴理论具有如下特征:

(1)范畴是主客观结合的产物,与事物发展和人的体验有关。

(2)范畴成员地位不相等,有中心和边缘之分;典型成员(原型)具有最多的范畴特征,越靠近边缘的成员,具有的范畴特征越少。

(3)范畴边界是模糊的,这与文化背景知识、事物的发展变化以及人的认知变化有关。

将两大范畴特征联系实际进行比较后,不难发现现代范畴理论更接近于我们对这个世界的认知方式,更具有科学解释力,适用于不断变化发展的实际。但是,基于现实世界不同事物的属性,笔者认为人类在范畴化的过程中,对于一些约定俗成或者属性特征很难再改变的事物,比如上文提到的 boy,man,woman等集合类词汇,我们不妨将现代范畴与典型范畴结合起来进行学习,将不变与改变相结合,以达到更迅速、准确地认识现实世界的目的。

由于客观世界和人的认知都是动态变化的,新的范畴会随着社会发展而产生,典型成员会有所变化,新的范畴成员会出现,人的认知也会随着社会生活环境的变化而变化,所以,范畴的研究始终是一个动态的研究,有待于我们继续深入学习探讨。

[1]冯达甫. 老子译注[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006.

[2]陈晓芬, 徐儒宗. 论语·大学·中庸[M]. 北京: 中华书局, 2011.

[3]章宜华. 语义·认知·释义[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2009.

[4]张德功. 论经典范畴理论和原型范畴理论及其对认知的影响[J]. 佳木斯教育学院学报, 2011(3): 4-6.

[5]Rosch E. Wittgenstein and categorization research in cognitive psychology[C]//Chapman M, Dixon R. Meaning and the Growth of Understanding: Wittgenstein’s Significance for Development Psychology. New York: Springer,1987: 151-166.

[6]王寅. 认知语言学[M]. 上海: 上海外语教育出版社,2006.

[7]Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

[8]Rosch E, Lloyd B. Cognition and Categorization[M].Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1978.

[9]Webster M. Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary[M]. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House, 2010.