热敏灸为主治疗面肌痉挛疗效观察

曾晓智,彭庆

(广东省云浮市中医院,云浮 527300)

面肌痉挛,又名面肌抽搐,其病程长,症状缠绵顽固,患者常常极为苦恼。笔者用热敏灸法配以穴位注射等综合方法治疗该病,现报道如下。

1 临床资料

120例系我科门诊患者,均经五官科确诊,排除眼睑痉挛、癔病性面肌痉挛,舞蹈症及继发于肿瘤、桥脑或小脑角炎症所致的面肌痉挛,采取随机分组法分为三组。观察组40例中,男10例,女30例;年龄最小12岁,最大82岁;病程最短3个月,最长8年。针灸组40例中,男16例,女24例;年龄最小15岁,最大63岁;病程最短1个月,最长4年。穴注组40例中,男14例,女26例;年龄最小16岁,最长67岁;病程最短2个月,最长5年。三组患者在性别、年龄、病程上经比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2 治疗方法

2.1 观察组

2.1.1 热敏灸[1]

穴位热敏化以面部、前臂及小腿外侧为高发区,多出现在翳风、下关、颊车、手三里、阳陵泉等区域。根据上述穴位出现热敏化的不同,按下述步骤分别依序进行回旋、雀啄、往返、温和灸四步法施灸操作。先行回旋灸1 min以温热局部气血,继以雀啄灸1 min加强敏化,循经往返灸1 min激发经气,再施以温和灸发动感传,开通经络。翳风穴单点温和灸,患者自觉热感透至深部且扩散至整个面部,灸至感传消失为止;下关、颊车穴单点温和灸,患者自觉热感透至深部并扩散至整个面部,灸至感传完全消失;手三里、阳陵泉穴单点温和灸,部分患者的感传可直接到达面部,如感传仍不能上至面部,再取一支点燃的艾条旋转感传所达部位的近心端点,进行温和灸,依次接力使感传到达面部,最后将两支艾条分别固定于手三里、面部,或阳陵泉、面部进行温和灸,灸至感传完全消失为止。每日 1次,10次为1个疗程。

2.1.2 穴位注射

主穴取太阳、颊车、翳风、地仓;配穴取四白、风池、合谷、阳陵泉。采用苯妥英钠0.1 g加1%利多卡因1~2 mL,或维生素B12200g加地西泮5 mg。每次取 2~4穴,进针得气抽无回血后,每穴注入 0.5 mL。每日1次,上述药物交替使用,10次为1个疗程。

2.1.3 耳穴贴压

主穴取三焦、口、皮质下、脑干、肝、脾及相应部位;配穴取大肠、枕小神经点、神门、枕。患者端坐,选准耳穴,耳廓常规消毒,用0.6 cm×0.6 cm粘有王不留行籽的胶布固定于耳穴上,嘱患者每日按压5~6次,按压至耳廓感发热或有烧灼感为止。隔日换贴 1次,10 d为1个疗程。

2.2 针灸组

主穴取太阳、颊车、翳风、地仓、攒竹;配穴取四白、风池、合谷、阳陵泉、足三里、太冲。每次取穴6~8穴,根据辨证施治,采用补泻法,进针得气后留针30 min。起针后悬灸各穴20 min。每日1次,10次为1个疗程。

2.3 穴注组

同观察组穴位注射法取穴、操作。每日 1次,10次为1个疗程。

3 治疗效果

3.1 疗效标准[2]

痊愈 面部肌肉抽搐消失,即临床症状和体征全部消失,随访1年无复发。

好转 面部肌肉抽搐次数明显减少,幅度明显减轻,即临床症状和体征部分消失,随访1年无复发或加重。

无效 治疗前后症状无变化。

恶化 症状无改善,病情加重。

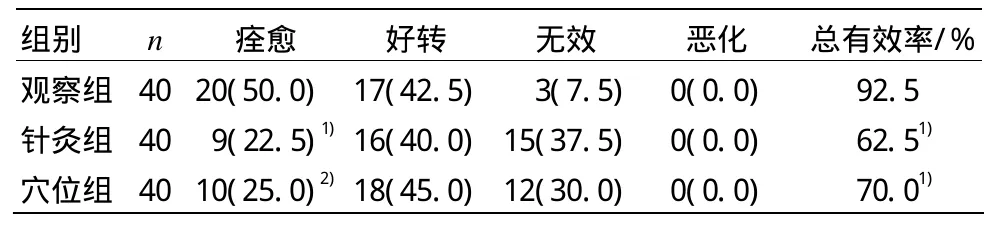

3.2 治疗结果

表1 三组临床疗效比较 [n(%)]

4 讨论

面肌痉挛为阵发性不规则的半侧面部肌肉如眼眶、面部、口角等部位的不自主抽搐,而无其他神经系统病变的一种疾患。发病原因尚不清楚,可能的因素有炎症、面神经根处因蛛网膜炎而形成粘连、面神经受动静脉压迫及精神因素等,部分患者继发于面神经炎后遗症。中医学认为,本病多因风寒湿之邪侵入阳明与少阳经脉,以致经气阻滞,经筋失养,致血虚生风;也可因体虚、情志内伤、肝肾阴虚所致;口眼歪斜,久治不愈,兼有面肌抽动,归属“吊线风”范畴。

目前治疗此病的方法虽多,如神经暂时性阻滞或神经破坏阻滞疗法、针灸[3-6]、穴位注射[7,8]、理疗、手术疗法等,但疗效均不满意,复发率高。多年来我们采用热敏灸疗法配以穴位注射、耳穴贴压法治疗,临床实践表明,此方法疗效满意,复发率低。灸法是借灸火的温和热力及药物作用,通过经络的传导,以温通经脉,调和气血,协调阴阳,扶正祛邪。大量研究表明,艾灸可以温经通络,益气固表,通过刺激体表经络而对机体原来的功能状态起双相调节作用。本观察中利用热敏灸穴治疗就是在温通经络的基础上激发经气直达病所,艾灸热敏化腧穴更易激发经脉感传,气至病所。在艾灸热敏化腧穴的基础上施穴位注射疗法起到更为持久的刺激作用。耳穴三焦为颅神经、舌咽神经、面神经、迷走神经混合支通过之场所,刺激此部位可直接将良性刺激传递至脑干网状结构,使大脑皮层抑制作用加强,而以镇静解痉;耳穴脑干、皮质下、枕小神经点、神门、枕,具有镇静、镇惊作用,使精神状态放松,避免肌肉趋于紧张收缩状态;耳穴口和大肠穴均为舌咽神经、面神经、迷走神经混合支所分布;耳穴肝、脾与筋的活动关系密切,取该两穴具有养肝血、健脾气、舒筋活络的作用。总之,用耳穴贴压治疗,避免了针灸较长时间的局部刺激致精神紧张及肌细胞过于兴奋。由于耳廓神经分布丰富,第7对颅神经直接分支至耳廓,因此刺激面神经刺激点易于调节控制大脑皮层功能,使其肌肉处于稳定松弛状态。以耳廓的神经分布取穴,从调节大脑皮层的兴奋和抑制功能入手,治疗面肌痉挛,再配以穴位注射药液直接作用于外周神经,多重综合作用,使面肌痉挛得以缓解。

[1]陈日新,康明非.腧穴热敏化艾灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2006:132-133.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:71.

[3]曹莲瑛,张伟,沈特立,等.不同频率电针治疗面肌痉挛临床疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(6):372-374.

[4]李立群,徐云.多针浅刺加电针治疗原发性面肌痉挛 84例[J].上海针灸杂志,2011,30(8):566.

[5]郭伟.穴位敷贴配合针刺治疗面肌痉挛疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(2):101-102.

[6]WANG Li-xin. Treatment of 53 Cases of Facial Spasm with Acupuncture[J]. J Acupunct Tuina Sci, 2009,7(4):233-234.

[7]杨怡,王建国.穴位注射治疗面肌痉挛 40例[J].上海针灸杂志,2008,27(8):42.

[8]叶莉.针刀加穴位注射治疗面肌痉挛 80例[J].上海针灸杂志,2011,30(9):625.

——护肾