“阴”“阳”起源之考察

孟荣荣,姬文慧

(山西省阳泉师范高等专科学校,山西 平定 045200)

“阴”“阳”起源之考察

孟荣荣,姬文慧

(山西省阳泉师范高等专科学校,山西 平定 045200)

“阴”“阳”作为中国哲学的重要范畴历来为学者重视,但是就这两个范畴如何由普通字眼上升为哲学范畴,学术界一直未给予重视。结合古文字和学术界目前确信传世文献考察“阴”“阳”的起源,认为商周时期“阴”“阳”的含义已蕴涵阴阳范畴的一些因素,但此时期阴阳仅仅是对天、地自然景象的客观描述而已,尚不具备形而上的深邃意义。后来经过古代哲人由此及彼的联想民,“阴”“阳”才最终抽象为形而上的范畴。

阴;阳;文字学;文献学

笔者结合古文字甲骨文、金文与文献资料《诗》、《书》、《礼》、《易》 来考察“阴”“阳”之起源,并首先从古文字甲骨文入手。因为文字的使用是文明开始的一个标志,没有文字就没有历史,更没有文明。

一 古文字考察

通过甲骨文来探究阴阳的起源,学术界给予了高度的厚望,因为研究表明甲骨文已是相当成熟的文字体系了。甲骨文和金文中有“阴”“阳”二字,且有“阴阳”连用的语例。

1.阴。

许慎《说文解字·阜部》云:“陰,闇(暗)也,水之南,山之北也。”意为水的南边、山的北边都呈现阴暗状状态,都是太阳照不到的地方。许慎《说文解字·雲部》云:“霒,雲覆日也。从雲,今声。”段玉裁指出“阴”的本字乃是“侌”。在甲骨文中出现“阴”字的卜辞只有如下两条:戊戌卜:其阴乎?翌日,不见云。丙辰卜:丁已其阴乎?允阴。(见《合集》)这两条卜辞很直白地讲述了“阴天”这种天气变化的自然现象。由此观之,“阴”字是指太阳或阳光为物(如被乌云)所遮蔽,描述的是自然现象;后来,才由此演绎出表示地理方位的含义。

孤阴不生,孤阳不长。甲骨文中既然有“阳” (见下文),就肯定有“阴”;但与“阳”字出现的频率相比,“阴”字的数量真是太少了。时至今日,这个中原委笔者仍然没有看到探索其中奥秘的相关论著。笔者认为“阴”字作为描述自然现象的义项,其功能和地位可能被“易日”所取代。

在甲骨卜辞有许多表示气象的词——“易日”(见《库》《铁》《宁沪》《续》《乙》《丙》《前》以及《屯南》等)、“不易日”(见《缀合》《屯南》)。《屯南》篇中有如下几例:甲子卜,乙丑其易日。丁卯卜,易日。丁卯卜,戊辰易日。这里出现的三个 “易日”,都表示气象之意。郭沫若、陈梦家都认为所谓 “不易日” “易日”,都指太阳的有无,与“阴”“阳”的本义非常吻合。

结合甲骨文中考察了“阴”,接下来再看金文中“阴”的情况。这时的“阴”字已被附加了义符,或者从阜(如其伯盨、上官鼎),或者从水,而以从阜者居多。《说文》:“阜,大陆山无石者,象形。”由此表明“阴”不仅仅与天象有关了,它和山水地形也已经有了密切的联系。这标志着“阴”“阳”观念的一次巨大飞跃,即由天上落到了人间,由天文而及于地理。沿用至今“阳”乃指山之南水之北;“阴”则是山之北水之南。

2.阳。

《说文》云:“陽,高明也。”这里“高明”,是指被日光照射的高地所呈现的明亮状态。由此可见,阴阳,最初意思是日光的背、向。《说文》云:“昜,开也。从日、一、勿。”从日、从一,是指太阳从地平面升起;“勿”指太阳升起时光芒四射的景象。《说文》云:“暘,日出也,从日,昜声。”其实,“暘”字是由“昜”字演化而来。段玉裁《说文解字注》认为,侌、昜乃“陰陽”之正字,“陰陽行而侌昜废矣”。就从古文字研究成果来看,段氏此说确实可信。

甲骨文卜辞中的“阳”字是会意字,其构形是从日从ㄒ,并不从阜。所从之ㄒ,“此构形似与古代祭祀日神的原始宗教信仰相关”。据研究表明,古代先民中很多民族都有过日神崇拜。西周金文中,“阳”字己经出现一些修饰性的笔画,后来增饰笔画渐多而变成“昜”;后来更是在“昜”的基础上增添了义符“阜”,最终成为“陽”。综上所述,甲骨文中的“阳”字起初描述的是自然现象,由高悬苍穹的太阳引申为光明。

据殷代卜辞及周代金文的记录,“阳”字还可以表示氏名和地名。首先,作为氏名的“昜”。见于卜辞的,有“辛巳卜,谷贞;王比昜伯”(《遗》)。在殷商卜辞中常见的“昜伯”其实是臣服于殷王朝的阳国首领;陈磐曾经考证过阳国地域,认为这与阳氏的迁徙活动有关。见于西周金文的,如昜叔盨:“昜叔作旅盨。”(《三代》)其次,作为地名的“昜”。如甲骨卜辞中“甲戌卜,宾贞:在昜牧,获姜”。(《南北》)。西周金文也有类似的语例,如敔簋篇:“锡田:于敔五十田,于昜五十田。”

3.阴阳。

据资料分析,在殷商甲骨文中根本没有出现过阴阳变化的素材,更没谈及阴阳哲学范畴。在西周金文中已经有“阴阳”连用的语例,且均与地理有关。如永盂:“锡失师永厥田阴阳洛疆。”“永盂”中的“阴”字从水,表明它是与洛水有关的地理名词。

由此观之,商周时期出土的甲骨文金文中阴阳的含义都是对自然现象的客观描述,没有丝毫形而上的含义。通过考察得知阴、阳最初之意为日光的背、向;日落为阴,日出为阳;阴天为“易日”,晴天为“不易日”;山水之背日面为阴,向阳面为阳。阴阳本作侌昜,由表天文而及于地理,被增加了义符水、阜,最终“陰陽行而侌昜废矣”。

二 文献学考察

结合出土文献和传世文献考察中国古代的历史与文化,这是至今被学术界公认的研究历史的方法——王国维先生所倡导的“二重证据法“。

考察阴阳之起源,必涉古籍。据研究表明,目前能够确信的古籍是《诗经》《尚书》《仪礼》与《易经》。

1.《诗经》之阴阳。

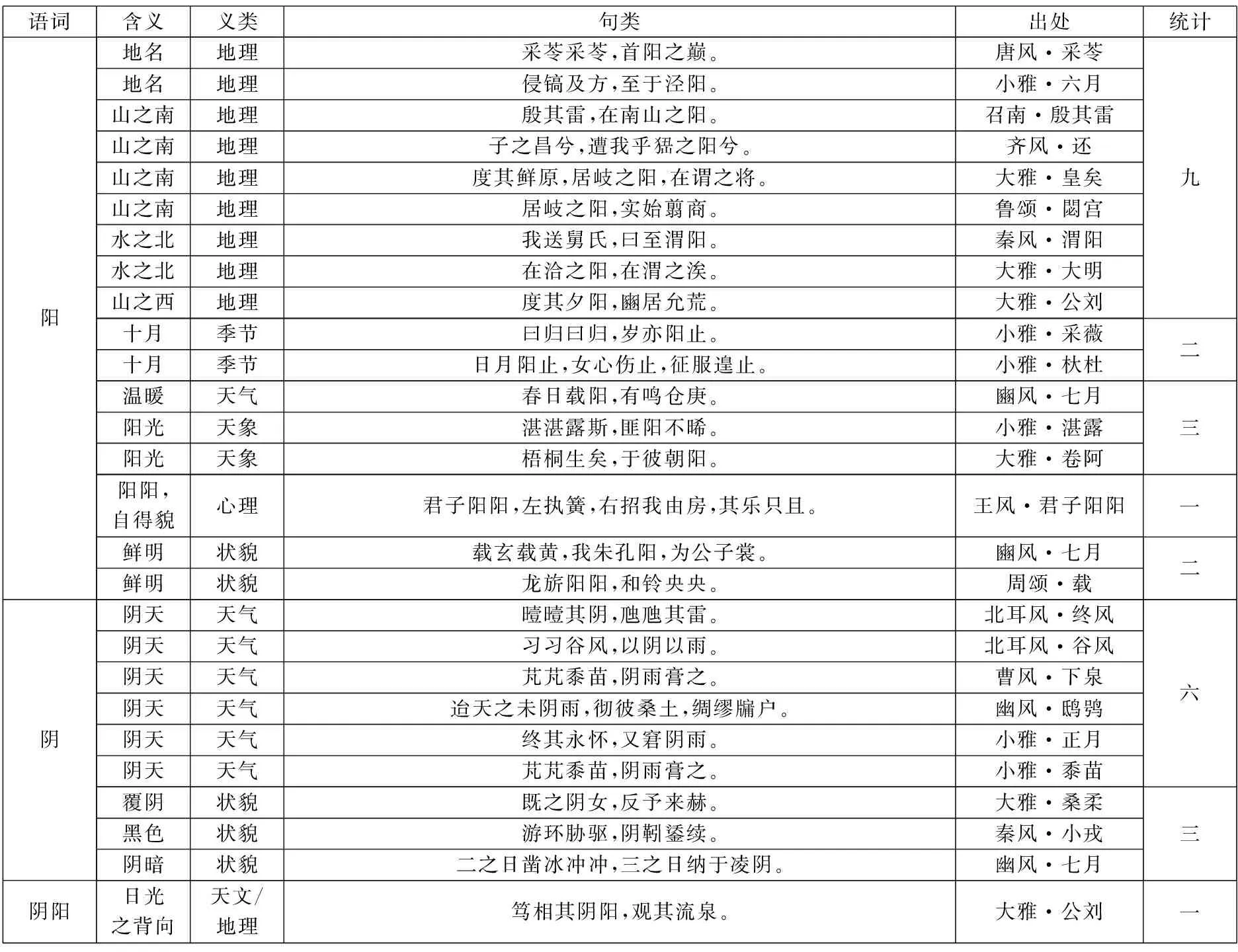

“阴”“阳”字眼在今本《诗经》中的分布情况如下表所示:

语词含义义类句类出处统计阳地名地理采苓采苓,首阳之巅。唐风·采苓地名地理侵镐及方,至于泾阳。小雅·六月山之南地理殷其雷,在南山之阳。召南·殷其雷山之南地理子之昌兮,遭我乎峱之阳兮。齐风·还山之南地理度其鲜原,居岐之阳,在谓之将。大雅·皇矣山之南地理居岐之阳,实始翦商。鲁颂·閟宫水之北地理我送舅氏,曰至渭阳。秦风·渭阳水之北地理在洽之阳,在渭之涘。大雅·大明山之西地理度其夕阳,豳居允荒。大雅·公刘九十月季节曰归曰归,岁亦阳止。小雅·采薇十月季节日月阳止,女心伤止,征服遑止。小雅·杕杜二温暖天气春日载阳,有鸣仓庚。豳风·七月阳光天象湛湛露斯,匪阳不晞。小雅·湛露阳光天象梧桐生矣,于彼朝阳。大雅·卷阿三阳阳,自得貌心理君子阳阳,左执簧,右招我由房,其乐只且。王风·君子阳阳一鲜明状貌载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳。豳风·七月鲜明状貌龙旂阳阳,和铃央央。周颂·载二阴阴天天气曀曀其阴,虺虺其雷。北耳风·终风阴天天气习习谷风,以阴以雨。北耳风·谷风阴天天气芃芃黍苗,阴雨膏之。曹风·下泉阴天天气迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户。幽风·鸱鸮阴天天气终其永怀,又窘阴雨。小雅·正月阴天天气芃芃黍苗,阴雨膏之。小雅·黍苗六覆阴状貌既之阴女,反予来赫。大雅·桑柔黑色状貌游环胁驱,阴靷鋈续。秦风·小戎阴暗状貌二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。幽风·七月三阴阳日光之背向天文/地理笃相其阴阳,观其流泉。大雅·公刘一

从上表可知,阴阳共有十一次表示地理方位;有九次为表天气。这里我们可以看出这样一个统计结果与上文结合甲骨文、金文所得的结果非常吻合,阴阳本义均由日光之向背承袭、演化而来。与文字学统计不同的是,这里的“阳”衍生出表示自得的心理状态、表示时间农历十月、表示鲜明状貌的义项,这里的“阴”衍生出表黑暗状貌等新的义项。

2.《尚书》之阴阳。

《尚书·禹贡》中的“阳”字共有七例,意思仍然很质朴,均与日光有关。列举如下:“既修太原,至于岳阳”“岷山之阳,至于衡山”“荆及衡阳惟荆州”“峰阳孤桐,泅滨浮磐”“华阳、黑水惟梁州”“南至于华阴”“阳鸟攸居”。除最后一例“阳鸟攸居”外,其余皆表地理方位。“阳鸟”,指向阳之鸟即北方的候鸟。《尚书·洪范》云:“惟天阴骘下民,相协厥居。”这里的“阴”通“荫”,意为庇护,亦由“阴”字之初始义“雲覆日”(意思由许慎《说文解字·雲部》衍生而来。《尚书·无逸》云:“作其即位,乃或亮阴,三年不言。”所谓“亮阴”,是指沉默寡言的状态。由此我们可以把“阴”字演变轨迹归纳如下:“雲覆日”(表天象)→暗昧无光(表地理)→庇护(表人文)→“亮阴”(表状态)。由此看以看出,阴阳在《尚书》中的变化也是一个由天文到地理而人文的一个过程。

3.《易经》之阴。

“鸣鹤在阴,其子和之。”这是《易经》中唯一一例,意为幽远、暗昧,通假为“荫”,意思是雄鹤在树荫下鸣叫,雌鹤循声应和。这里描述的是日光为物(被树)所遮蔽是以成阴(树荫),显然描述的也是一种自然现象,毫无形而上的含义。

三 结论

笔者结合甲骨文、金文和传世文献考察阴阳,认为商周时期阴阳的含义仅仅是对天地等自然现象的客观描述。但此时的阴阳己经将天地人等诸多事项粗略地划分为两大部类了,只是还没以“阴阳”一词来概括之。所以我们只能说商周时期的远古先民在这些对自然现象的描述中己经蕴涵阴阳范畴的种子了,但很难认定商代和西周已经有了系统的阴阳思想。只是后来经过古代哲人由此及彼的联想,才逐渐将阴阳观念上升为一大独立的形而上的哲学范畴。

[1] [美]摩尔根.古代社会[M].杨东纯,等,译.北京:商务印书馆,1977.

[2]马克思恩格斯选集(第四卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[3]刘翔.中国传统价值诠释学[M].上海:上海三联书店,1996.

[4]萧良琼.从甲骨文看五行学说的渊源[A].艾兰.中国古代思维模式与阴阳五行说探源[C].南京:江苏古籍出版社,1998.

[5] [魏]王弼,韩康伯,注.[唐]孔颖达,疏.周易正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[6] [魏]何晏,注.[宋]邢昺,疏.论语注疏[M].北京:北京大学出版社,1999.

[7]顾颉刚.古史辨(第五册)[M].上海:上海古籍出版社,1982.

ClassNo.:B21DocumentMark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

StudyoftheOriginof"Yin"and"Yang"inChinesePhilosophy

Meng Rongrong,Ji Wenhui

The concept of " Yin "and “Yang" , as the prominent category in Chinese philosophy, has always been an important area of study for scholars . The writer tries to explore the original meaning of “Yin” and” Yang” geared with philology and literature handed down from ancient times. This paper argues that the meaning of " Yin "and " Yang " has been implied in some categories of Yin and Yang, such as the concept of heaven, earth to which a person or a something can be divided into two major categories , and it does not have the deep metaphysical meaning during the Shang and Zhou Dynasties. "Yin" "Yang" were eventually abstracted as a metaphysical category after the continual innovation by the philosophers generation after generation.

Yin; Yang;philology;bibliography

孟荣荣,硕士,助教,阳泉师范高等专科学校。

姬文慧,硕士,助教,阳泉师范高等专科学校。

1672-6758(2012)07-0064-3

B21

A